教学楼经济疏散数学模型

教学楼经济疏散数学模型

《教学楼经济疏散数学模型》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教学楼经济疏散数学模型(22页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

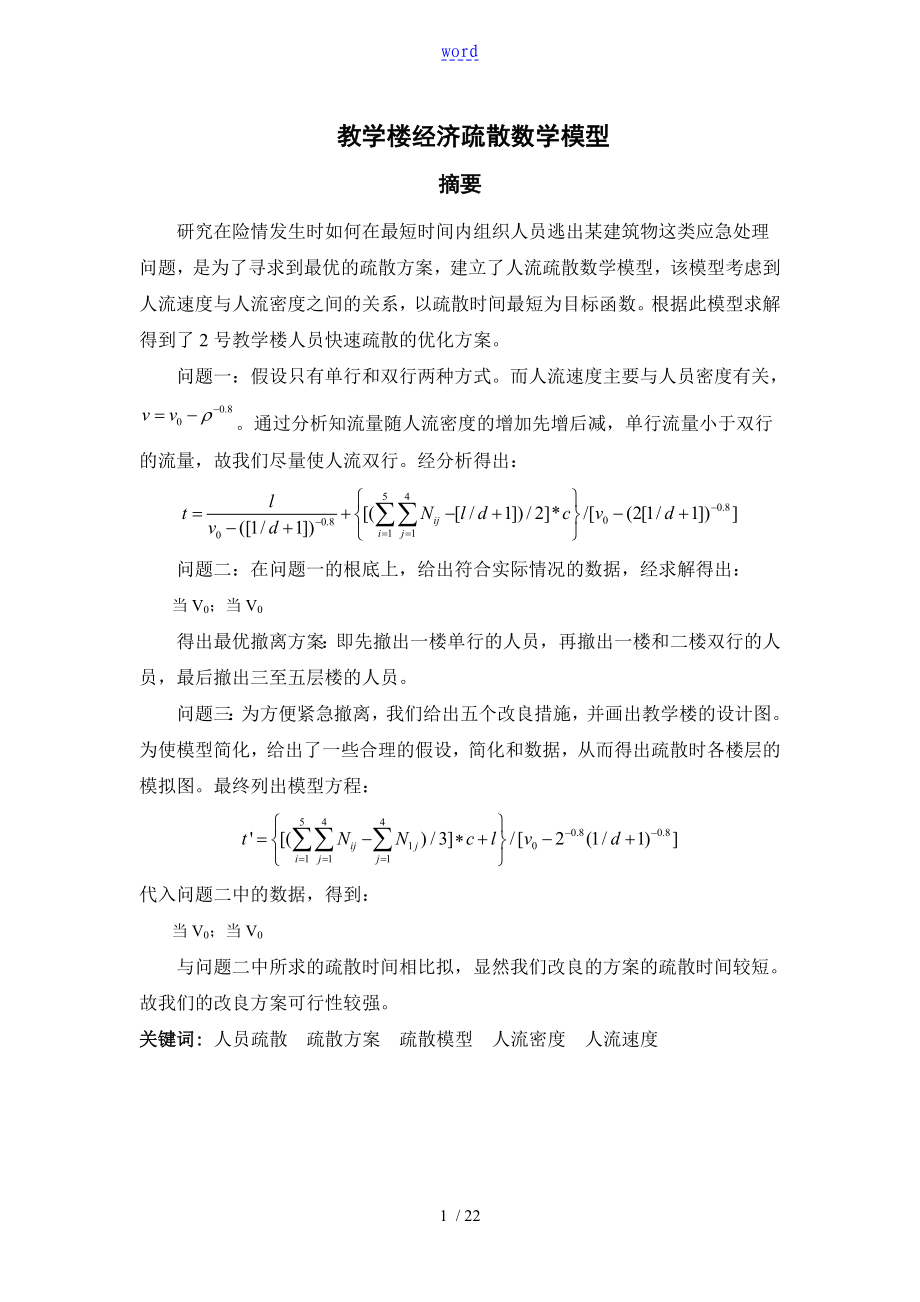

1、word教学楼经济疏散数学模型摘要研究在险情发生时如何在最短时间内组织人员逃出某建筑物这类应急处理问题,是为了寻求到最优的疏散方案,建立了人流疏散数学模型,该模型考虑到人流速度与人流密度之间的关系,以疏散时间最短为目标函数。根据此模型求解得到了2号教学楼人员快速疏散的优化方案。问题一:假设只有单行和双行两种方式。而人流速度主要与人员密度有关,。通过分析知流量随人流密度的增加先增后减,单行流量小于双行的流量,故我们尽量使人流双行。经分析得出:问题二:在问题一的根底上,给出符合实际情况的数据,经求解得出:当V0;当V0得出最优撤离方案:即先撤出一楼单行的人员,再撤出一楼和二楼双行的人员,最后撤出三

2、至五层楼的人员。问题三:为方便紧急撤离,我们给出五个改良措施,并画出教学楼的设计图。为使模型简化,给出了一些合理的假设,简化和数据,从而得出疏散时各楼层的模拟图。最终列出模型方程:代入问题二中的数据,得到:当V0;当V0与问题二中所求的疏散时间相比拟,显然我们改良的方案的疏散时间较短。故我们的改良方案可行性较强。关键词: 人员疏散 疏散方案 疏散模型 人流密度 人流速度21 / 221.1 问题的背景学校的教学楼是一种人员非常集中的场所,当发生地震、火灾等安全事故,或晚自习突发停电等突发事件时,师生需要尽快撤离事故现场,由于学校教学楼开放的安全通道有限,加上缺少合理的人员疏散方案,造成师生上下

3、课时的楼道拥堵。在灾难发生之时,建筑物内的人员是否能有组织、有秩序地撤离是有关人身安全保障的大问题。对于一个特定的建筑物,管理人员最关心建筑物内所有的人全部撤离完毕所用时间,以便于安排建筑物的出口以与撤离方案。这个问题可以通过反复的实际演习来解决。但屡次反复的演习实际上是不可能的。理想的方法是通过理论上的分析得到。1.2 问题的提出现在考虑学校的2号教学楼,共5层,其中每层楼有两排教室,一层共4间,2至5层各5间,如图1,2:图1 1楼原平面图图2 2至5楼原平面图为了发行方便对其进展简化处理,即将A、B、C、D、E五间教室都各划分为两间小教室,每间小教室对应一个门,如图3,4:图4 1楼简化

4、平面图图3 2至5楼简化平面图楼里的师生们可以沿教室外的走廊一直走到楼梯间下楼,完成下面的问题:1.用数学模型来分析这栋教学楼的师生疏散所用的时间;2.根据建立的数学模型给出最优撤离方案;3.为方便紧急撤离,结合实际,就教学楼的设计方案给出合化的建议;假如教学楼按你预计的方案建设,考虑到不同年龄的学生的运动能力不同,为方便紧急撤离,给学校提供合理的教室安排方案。1.楼道中与楼梯上无障碍物;,互不影响;3.撤离人员间隔均匀且行进速度保持不变;4.全部人员的反响时间是一样的;5.地震时,教师与学生都在教室中;6.队列中人的身体厚度一样;7.在疏散过程中,在门口、楼梯口、由于瓶颈因素人流可能出现滞留

5、,在此情况按排队等候型处理;8.个体始终朝出口方向移动,不考虑心理层面对个体的行为的影响;9.忽略卡死与跌倒现象;10.到一楼楼梯底即为逃脱。3.1 符号说明ij为第层楼第个教室中的人数;2.为第个教室的门口到它前面一个教室的门口或出口的距离;3.为教室门的宽度;4.为楼房的层高;5.是人流移动速度;6.是不发生拥挤时自由移动速度;7.是人流密度;8.为肩宽;为步长;为身体厚度;楼梯长度;11.为相邻个体间距,;12.为相邻楼层间的楼梯长度;13.人流的宽度:。3.2 名词解释1.单行:人员排成一列行走;2.双行:人员排成两列行走;3.人行流(人流):运动的人员视为连续流动的介质,即人流。4.

6、1人行流(人流)的根本函数 人流密度反响了人流内人员分布的稠密程度,通常是指单位面积内分布的人员的数目。Fegress认为人流密度指单位面积的疏散走道上的人员的水平投影面积,它是一个分数值,其大小为p = nf(n-1)d0+nwb0/2其中,n为一定面积的总人数,f为单位水平投影面积(m2),d0人流间的间距(m),w为人流间的厚度(m),b0为疏散通道宽度(m)。式中的单位水平投影面积反映整个人流内人员投影面积的综合水平。Fegress将人流内的人员按不同的年龄段分为3类人:青年人、中年人、老年人,各类人员的投影面积可按实际测量得出取平均值,然后按各类人员在人流中的百分比求加权平均值,即f

7、 = xa + yb + zc式中,f为单位水平投影面积(m2),x、y、z分别为青年人、中年人、老年人平均的单人水平投影( m2);a、b、c分别为青年人、中年人、老年人在人流中的百分比。人流速度是指人流整体的行进速度,其值为人流首段的行进速度。研究明确,人流速度是人流密度的函数:v = f ( p ),一般说来,由于性别、年龄、身体条件的不同,疏散人员的能力也各有不同。为简化起见,Fegress将楼栋里的人群视为人流处理,并具有一定的密度、速度与流量,而不单独考虑人流内各个人员的具体特征。图5显示了在不同疏散路线上人员行走速度与人员密度的关系:图5 人员行走速度与人员密度的关系安全队列数是

8、指在保证安全不拥挤的前提下,疏散通道宽度一定时,最多允许同时通过的人员列数。m = int(b0-0.238)/b*其中,b*为人自由行走时所需的最小宽度,int表示取整。人在紧急状态下行走速度会比正常情况下快。根Predtechenskii Milinskii的研究,正常情况下水平通道内的人流速度:v = (112p4-380p3+434p2-217p+57)/60其中,p,当人流密度达到或超过这一数值时,人流便会现拥挤或堵塞。在紧急情况下人流在水平通道内的行走速度为:v1 = vu1式中, 。在紧急情况下人流在斜直方向(下楼梯)速度近似为:V2 = u1v研究对象是在无穷长的路上沿单向运动

9、的一条人流假定不允许任何人超前行走,路上也没有岔路,在路上选定一个坐标原点,记作。以人流运动方向作为轴的正向,于是路上任一点用坐标表示。对于每一时刻和每一点,引入3个根本函数:流量一时刻单位时间内通过点的人数;密度一时刻点处单位长度内的人数;速度一时刻通过点的人流速度。将人流视为一维流体场,这些函数完全可以类比作流体的流员、密度和速度。注意:这里速度不表示固定的哪一个人的速度。3个根本函数之间存在着密切关系。首先可以知道,单位时间内通过的人数等于单位长度内的人数与人流速度的乘积,即 (1)其次,经验告诉我们,人流速度总是随着人流密度的增加而减小的当一个人前面没有人时,它将以最大速度行走,可描述

10、为时(最大使):当人首尾相接造成堵塞时,人无法前进,可记为(最大使)时,不妨简化地假设是的线性函数,即 (2)再由(1)式可得: (3)明确流量随人流密度的增加先增后减,在处达到最大使(图6)。应该指出,(2)、(3)式是在平衡状态下和之间的关系,即假定所有人的速度一样,路上各处人的人流密度一样。图65.1 问题一的分析由于本教学楼的楼道是对称双向的,故可简化为两个单边教室单向出口的形式。人员疏散时间不仅与人员密度、出口通量、人员疏散速度有关系,还与建筑结构形式有关。我们把运动的人员视为连续流动介质。这里我们令=1,即人员从门通过时是单行,楼梯最多并行两个人;且楼梯长度小于。由模型的准备可知流

11、量随人流密度的增加先增后减,单行的流量小于双行的流量,故我们尽量使人流双行。单行速度,双行速度,如图7:图7 二楼人员刚出来时一楼的情况因为且,故二楼的中第一个跑出的人员与一楼人员相遇。如图8:图8 二楼人员与一楼人员相遇时一楼的情况忽略一些特殊情况,如图9:图9 人员运动过程中的特殊情况由于人员都是连续的人流,故只有前面个人员单行,其余的都双行,故我们可以得出:疏散时间=单行人员疏散时间+双行人员疏散时间问题二的分析根据假设,在疏散过程中,在门口、楼梯口、由于瓶颈因素人流可能出现滞留,在此情况按排队等候型处理。在等待过程中,如果出现以下情况,如图10:图10 等待中出现的情况如此可以自动调整

12、为以下情况,如图11:图11 调整后的情况在问题一的根底上,在人员疏散过程中,我们设定以下规如此:1.当不拥挤时,人员单行出楼时,无需等待,直接出楼;2.当拥挤时,人员按照排队理论,先到的人行流先行;3.假如出现图10的情况时,自动转变为图11;4.即使不是在同一人行流中,到出口时,可以互相“组队形成双行,使楼梯利用率最大。我们模拟地震逃亡,给出一些符合实际的模拟数据,给出最优撤离方案。5.2 问题三的分析为方便紧急撤离,我们就教学楼的设计方案给出以下建议:1.把楼梯建于四个教室的中间;2.使所有门建于靠近楼梯的一端;3.一楼无走廊,一楼的人员可以直接从门里逃脱出去;5.适当拓宽门、走廊和楼梯

13、;6.在面积不变的情况下,减小五个楼层的教室的。5.3 问题四的分析为方便说明,不妨设运动能力(年龄由大到小)为A、B、C、D、E(ABCDE)。明显,我们先把运动能力为E的人员安排在一楼。下面讨论运动能力为A、B、C、D的人员的安排情况。由经验可知:以与故可以认为人流不连续,且都是以最大流量从出口出去。为使疏散时间最小,现在我们只需使等待时间最小即可。6.1 问题一模型的建立日本的提出经过和简化推导得到的计算公式,他们认为人流速度主要与人员密度有关: 1是人流移动速度,是不发生拥挤时自由移动速度,是人流密度。由问题一的分析可知:疏散时间=单行人员疏散时间+双行人员疏散时间单行人员疏散时间:其

14、中,()单行人员个数为:注:表示不超过的最大整数,称为的整数局部。双行人员疏散时间:其中,最终列出疏散时间的模型方程:即:6.2 问题二最优撤离方案的建立根据问题二的分析,我们模拟地震时,教学楼疏散时的情形。下面我们给出各楼各教室的人数,见表1:一楼二楼三楼四楼五楼N1(人)4848484848N2(人)4545454545N3(人)4545454545N4(人)4848484848N5(人)48454548表1 各楼各教室的人数初始化问题一中的一些变量: 考虑到我国人口素质未来几年的开展情况和表2,兼顾计算的简便,在本文中取,如此将上述数据分别代入:利用软件求解得出:当V0=4.0m/s时,

15、t=158.18s当V0=3.0m/s时,t=216.25s最优撤离方案为:当开始疏散时,所有的人员都同时行动。一楼的人先按次序撤离,此时单行;当二楼的人员与一楼的人员相遇时,此时双行;忽略后面一小段单行,除去一开始单行,其余全部按双行处理。即先撤出一楼单行的人员,再撤出一楼和二楼双行的人员,最后撤出三至五层楼的人员。我们取时,所有人员疏散总时间为t=216.25s。6.3 问题三模型的建立与求解由问题三的分析,根据其改良方案,我们可以给出教学楼一楼、二楼与二楼以上楼层的的设计图:图12 一楼设计图图13 二楼与二楼以上楼层设计图现假设人流的宽度:,即两个人可以同时从门里出去;楼梯宽度,即楼梯

16、最多能让3个人并行;二到五层走廊宽度,走廊可以同时让4个人并行。根据假设,我们给出人员疏散模拟图:图14 一楼人员疏散模拟图图15 二楼与二楼以上楼层人员疏散模拟图现在我们根据假设与模拟图求出人员疏散时间:一楼四个教室的人数为其他教室的总人数为从楼梯上下来的人员的速度为, 所有人员撤出的总时间即:我们利用软件求解可得:当时,t=s当时, 当时,与问题二中所求的疏散时间相比拟,显然我们改良的方案的疏散时间较短。故我们的改良方案可行性强。6.4 问题四模型的建立与求解根据问题四的分析,我们建立疏散时间的模型。四种运动能力A、B、C、D人员的运动速度为()二楼至六楼人员疏散时间,也即该楼总疏散时间:

17、+其中t0i,i=1,2,3,4,5分别为二、三、四、五、六楼人员的等待时间。要使最小,只需使总等待时间最小。所以得到最终教室安排方案:先让速度快的人员先下楼,故一,二楼安行动力强的人员,二到六楼安年幼点的人员。7.模型的进一步研究由于我们的模型在一定程度上有理想化成分,我们将模型进展深度讨论,运用我们模型的思想作为为根底,来对该模型进展理论与实践上的讨论作为我们模型的推广。人员疏散行为规律的研究一直是人们关注的焦点。我国对安全疏散的研究起步比拟晚,大都还停留在定性分析阶段。近几年来,随着我国对消防安全的逐渐重视,才出现了一些关于建筑物中安全疏散模拟模型的研究。但这些模型在计算人员疏散行动时间

18、时,把人员在房间内的移动都看成是人到出口的直线运动路线。而实际上由于房间中桌椅等障碍的影响,避难者的行动路线是折线运动。针对这个问题,本文提出一种按“L型行动路线表示人员在房间中的行走情况,并用面积法计算避难者在房间出口的集结状况。而人员在走廊、楼梯间等通道中的移动如此采用将通道划分为单元,每个单元长为“,以此计算出口的避难者人数。并通过与国外公式的比照检验,证明了本模型具有一定的准确性。疏散行动模型的建立:7.1 模型根本情况的假定7.1.1 建筑根本情况建筑的标准层水平通道为条形或环形布置,房间在走道的两侧布置房间也可单侧布置, 另一侧为走道。疏散走道为双向疏散至楼梯间。楼梯间通向安全避难

19、层。此避难层即为最终疏散的安全地点。即建筑物都包括了房间、走道、楼梯间前室、楼梯间、安全地点等主要的空间要素。7.1.2 人员情况疏散人员包括以下几类人员:不同年龄的人、活动不便的人以与。人员分布:疏散前人员在各房间内,在房间内按同一人员密度分布,其他位置如:走道、楼梯间前室、楼梯间等疏散通道内无人员分布。7.1.3 疏散情况建筑中的人员按照既定的疏散计划方案中的疏散路径有序地进展疏散,且在疏散过程中人群不出现恐慌状态。疏散流动的模式化7.2.1 空间的模式化采用空间网络型控制方法,将各个房间、通道、楼梯间前室、楼梯间、安全地点分别作为网络的根本节点。再结合建筑情况和疏散过程的实际情况,把走道

20、、楼梯间节点进一步细分为几种具有各自特性类型的节点。各种类型节点的划分定义情况。为了便于计算,还将各个空间节点之间的联系定义为连接。该连接为各个空间节点相互联系的假想空间,该处既无面积,亦不存在用于移动的时间。7.2.2 流动的处理在疏散过程中,人的流动以单向型人流对待,在门口、楼梯口、出入口等处由于瓶颈因素人流可能出现滞留,在此情况按排队等候型处理;在楼梯前室,如有两个出口,人流如此按均匀分配处理。7.2.3 人的处理由于已将疏散通道的各个空间节点细分了,且可把各疏散通道的空间节点看成是一个个微元单位。因此,在人员疏散的流动过程中,在所划分的各个疏散通道的空间节点中的人员分布在各个时刻可看成

21、是按该时刻时的同一密度均匀分布。7.2 疏散模型的根本原理疏散人员从疏散开始后某一时刻T至下一时刻T+T 时间阶段内所进展的疏散行动移动分为两个阶段:1.疏散人员在其所在的空间节点内的移动移向该节点出口。2 .疏散人员在各连接Link的移动。即由上一空间节点向下一空间节点的移动。上一空间节点流出人数为此节点能够流出的人数和其出口允许流出人数两者的较小值。而下一空间节点允许进入的人数等于该节点所能容纳的最大人数减掉该节点剩余人数。因此,通过连接link的人数即为上一空间节点流出人数和下一空间节点允许进入的人数两者的较小值。本文重点介绍房间内人员移动的技术原理。图16 房间内避难者的移动计算图如图

22、2所示,房间内避难者的移动按“L型的折线步行路径行动。这是因为在房间中必然存在着一些障碍物如家具、桌椅等。所以避难人员在房间中移动的实际路线按“L型的折线步行路径行走考虑更为合理。因此,可用面积法计算疏散开始后,经过时间 T 能到达房间出口的避难者人员总数:其中:时刻 T 时,能到达房间出口的避难者人员总数,人 房间单元的短边长度, 房间单元的长边长度,Vr避难者在房间内的步行速度,疏散前房间单元内的人员密度,疏散开始后经过的时间,如此在时刻时,在时间间隔T内人群向房间节点的出口集结,并有局部或者全部人员流出该节点,能够集结至房间节点出口局部的人数为:其中:T疏散累计计算时间间隔,s 此后,应

23、用网络控制型原理可依次计算疏散过程中各时刻各空间节点的人数。由于篇幅限制,这里不作详细阐述。本文通过对空间节点的细化,建立了更为完善的人员疏散计算模型。特别是对人员在房间内的行走提出了“L型行动路线更为真实的描述了人员行动规律。人群疏散根本特征量的量化观测:人群在建筑物内移动的根本特征量主要有3个即:人流密度、人员(或人流)移动速度和流量。人流密度是指在移动过程中单位面积内所拥有的人数,单位为 。移动速度是指人员在单位时间内移动的距离,单位为。人流流量一般是指单位宽度通道在单位时间内所能通过的人数,。一般而言,它们之间存在如下关系:人流流量 = 人流速度 人流密度 通道宽度同时,在这里人流的移

24、动速度又在很大程度上取决于人流密度。人流密度越大,人与人之间的距离越小人员移动越缓慢;反之密度越小,人员移动越快。当然,这还与人们的文化传统、社会习惯、人们之间的彼此熟悉程度有关。国外研究资料明确:一般人员密度小于,人们可以按自由移动的速度移动;当密度超过时,人们几乎无法移动。人流速度与密度的关系许多学者都进展了大量的观测。比拟典型有前苏联的,美国的,加拿大的等人,一般可以将人员密度和移动速度的关系描述成对数关系,也有人把它们描述成指数甚至线性关系。如果人员的移动速度大,必然要求人口密度小,如此相应的人流流量不一定大;反之,人员密度大,但速度又会降下来,流量也不一定大,人流流量只有在某一人口密

25、度的条件下达到最大。现有疏散时间的量化计算方法:我国目前的建筑规X主要是控制建筑物的出口、楼梯、门等容量来进展疏散设计。一般是根据总人数按单位宽度的人流通行能力与建筑物容许的疏散时来控制建筑物的出口总宽度 ,并限制人员离最近出口的最大距离来进展疏散设计。此外还规定门、走道的最小净宽与每100人宽度指标等。其根本的计算公式为在:式中:设计考察的人数;是单位宽度出口通过系数 ,一般取;是建筑物容许设计的疏散控制时间,取。我们所求的疏散时间符合上述要求。对于人员在建筑内的疏散时间的计算 ,在过去几十年国内外的许多学者都进展过不同程度的研究 。从可以检索的资料来看 ,国内在这方面较为详细探讨的主要包括

26、 :黄恒栋对于室内人员的疏散流动聚结时间设计特性和安全出口的人流流出时间特性规律进展了较为详细的分析。最近X文利等进展了人员在地下商业街的疏散预测研究,东北大学的陈宝智等也进展过关于事故时应急疏散模型的相关研究。但总的说来我国在这一领域的研究还十分薄弱。国外的许多科学家与建筑工程师等经过大量的观察、演习、访问等研究 ,推导和总结了一系列关于建筑物出口、通道容量的计算公式。 目前许多建筑设计仍大量应用这些公式。其中比拟著名的有如下公式。 (1)日本推导的疏散时间近似计算公式经过简化可以得到如下公式:上式中:是建筑物疏散人员总数;,分别是第个出口和最终出口处的人员流量;是出口总数;是第个出口的宽度

27、;是出现定常人口流动时的时间;为第个出口处人员滞留系数;是从最终出口到人流起端的距离(可以简单认为是第一个人员移动到最终出口的距离);人流移动速度。(2)英国的和方程与方程类似 ,但该方法主要偏重计算多层建筑的总体疏散时间:上式中:是第(从1到)层以上人员疏散下来的最小时间;为第 层的人数;单位宽度楼梯通过的流量;是从到层的楼梯宽度;是在不受拥挤情况下的人员下降一层所需的时间,一般取16s。当,如此时时间最长,;当,如此时时间最长,;(3)加拿大经验方法加拿大经过了大量的演习观测总结出了一系列关于多层建筑疏散时间的计算方法,他提出了有效楼梯宽度的概念,即认为实际人们可以利用的楼梯面积应该扣除楼

28、梯两侧不可利用局部各,并得到人流流量在楼梯处的经验拟合公式:是每 有效宽度楼梯所能通过的人流流量,是每 有效宽度楼梯要疏散的人数。对于多层建筑疏散时间,Paul给出了如下公式:1.当单位宽度楼梯通过的人数少于800人时2.当单位宽度楼梯通过的人数多于800人时1.模型将许多复杂因素分类研究其影响,先使问题得到简化,先然后再从整体考虑,给出最优答案;2. 巧妙的将人的行走比作水的流动,建立人流模型,使问题形象化;3.模型考虑细腻,分析精巧,考虑到人自身的各种身体条件的差异,以与用合理的方法处理现实生活中广泛存在的瓶颈效应,使模型具有很强的适应性;4.在模型的进一步研究中,我们又考虑到了房间内障碍

29、物对人行走的影响,提出了“L型行走线路,然后将整个建筑网络化,每一出口都是网络的一个点,利用面积法研究人员流动问题;5.模型得出的建筑物允许实际的疏散控制时间2到4分钟,结果很理想,现实意义重大。1.因为地震到来会有很多偶然因素,所以模型中融入一些主观认识,提出了局部假设,忽略了次要因素,致使与事实存在偏差;2.数据取样不唯一,不确定,误差难免存在。人员疏散本身是比拟复杂的,涉与到人的心理素质、教育、生活习惯等难以量化的因素,这些影响因素也很难准确地用数学模型来进展描述,必然造成求解结果的偏差。从一个侧面证实了有序撤离比无序撤离时间短,所提出的建筑物人员疏散方案值得重视,应该根据楼栋不同特性进

30、展合理设计。基于模型的求解和分析,对有关部门提出了假如干建设性意见:a.在人流比拟多的楼栋,各楼栋的楼道门要确保是畅通的,管理员不能嫌麻烦而少开楼道门;b.各楼栋管理员要加强学习逃生守如此,掌握某固定楼栋的最优逃生方案,以便在意外事件发生时, 有效指导楼内所有人员尽快逃生,并让楼道内人员知道自己安全撤离的大致时间,以舒缓他们紧X的情绪,稳定逃生秩序;c.相关部门应该组织人员定期给楼栋人员进展安全逃生讲座,教诲楼栋人员要从全局出发,自觉遵守逃生规如此,并抽空进展疏散撤离演练;d.有关部门应抽空进展疏散撤离演练,从以上实验结果看出安全逃生训练具有极强的可行性和必要性;e.建筑公司在建造楼栋时应考虑

31、到楼栋的用途,以便合理确定楼道宽度,走廊宽度,出口宽度等相关参数,这样可以增加疏散队列数,从而减短整体逃生时间。f.如果学校经费有限,也可以不花一分钱就可以消除这个消防隐患,就是合理安排上课的教室,防止每个楼层的所有教室都被用于上课。每层至少可以空出几个,这样就会大大的缓解人员疏散不利带来的危险。但是这样也有弊端,就是没有充分利用教室的使用价值,浪费资源。以上为我们对校领导提出的见解建议,希望能对校园的建设有所帮助。参考文献1 X培红,陈宝智.建筑物火灾时人员疏散群集流动规律J . 东北大学学报, 2001, 22( 5) : 564-567. 2 方正,陈大宏,卢兆明,高层建筑人员疏散时间计

32、算的探讨,科技进步与对策,1001734820001220002:200、201页,2000。3 叶其孝主编,大学生数学建模竞赛辅导教材,某某教育,1993。4 陆君安,方正.建筑物人员疏散逃生速度的数学模型J . 某某大学学报: 工学版,2002, 35( 2) : 66-705 阮晓青 周义仓,数学建模引论,:高等教育,2005。6 卢春霞.人群流动的波动性分析J . 中国安全科学学报, 2006, 16( 2) : 98-103.7 Stahl F. BFIRES II, A Behavior Based puter Simulation of Emergency Egress During FiresJ . Fire Technology,1982,188 姜启源,数学模型,:高等教育,2003。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。