第八章内部运输设施

第八章内部运输设施

《第八章内部运输设施》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第八章内部运输设施(37页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

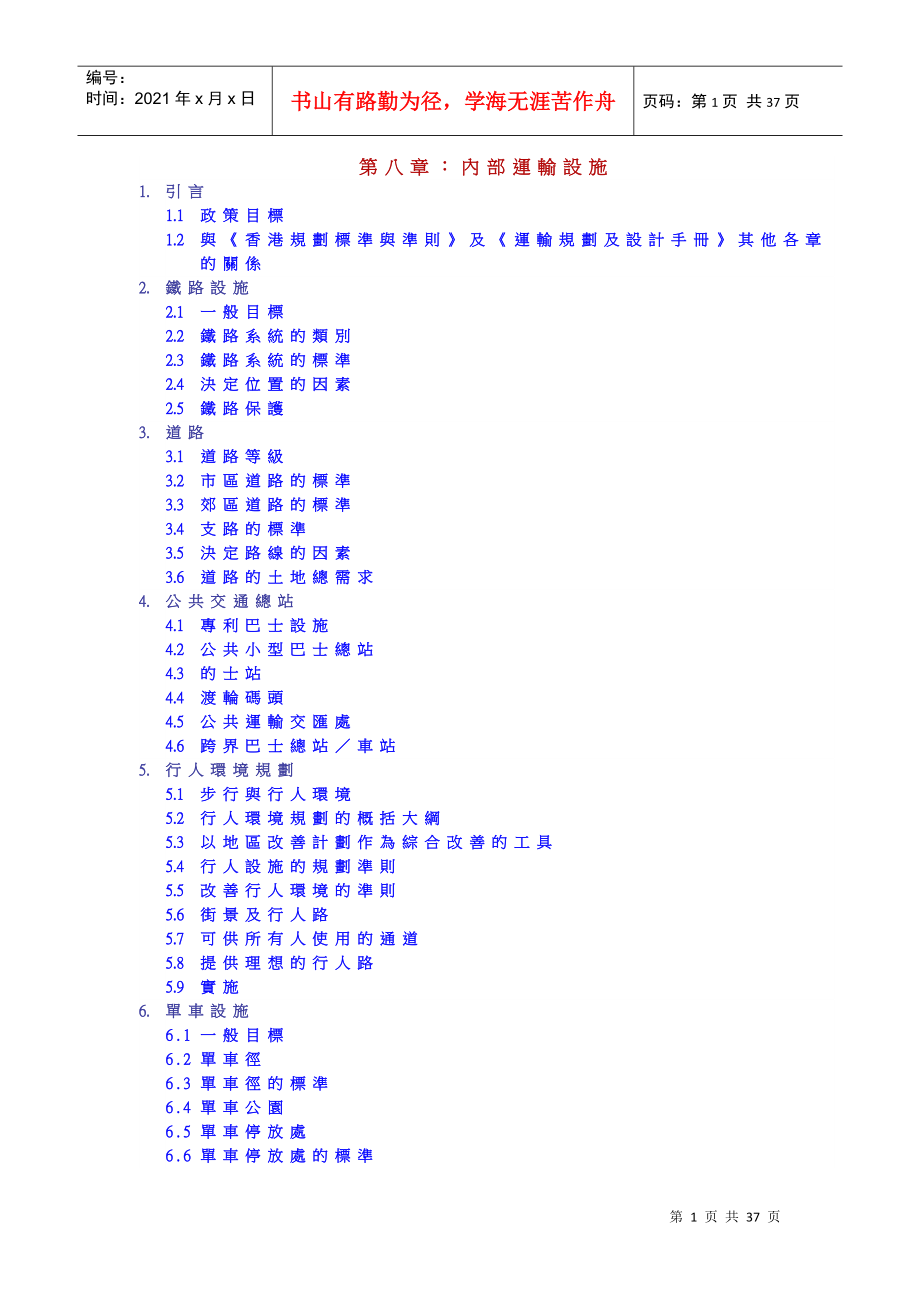

1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第37页 共37页第八章:內部運輸設施1.引言1.1政策目標1.2與香港規劃標準與準則及運輸規劃及設計手冊其他各章的關係2.鐵路設施2.1一般目標2.2鐵路系統的類別2.3鐵路系統的標準2.4決定位置的因素2.5鐵路保護3.道路3.1道路等級3.2市區道路的標準3.3郊區道路的標準3.4支路的標準3.5決定路線的因素3.6道路的土地總需求4.公共交通總站4.1專利巴士設施4.2公共小型巴士總站4.3的士站4.4渡輪碼頭4.5公共運輸交匯處4.6跨界巴士總站車站5.行人環境規劃5.1步行與行人環境5.2行人環境規劃的概括大綱5.3

2、以地區改善計劃作為綜合改善的工具5.4行人設施的規劃準則5.5改善行人環境的準則5.6街景及行人路5.7可供所有人使用的通道5.8提供理想的行人路5.9實施6.單車設施6.1一般目標6.2單車徑6.3單車徑的標準6.4單車公園6.5單車停放處6.6單車停放處的標準7.泊車設施7.1概況7.2街道以外泊車位7.3路旁泊車位7.4殘疾人士泊車位附錄1運輸策略附錄2技術細節參考資料摘要二零一一年八月版本1.引言1.1政策目標1.1.1新的運輸策略邁步前進:香港長遠運輸策略支持當局的施政方針,就是要在保護環境的前提下,提供及維持安全、可靠及高效率的交通運輸系統,使香港今後得以持續發展。這個策略的目標可

3、概述如下: 更妥善結合運輸與土地用途規劃; 更充分運用鐵路; 更完善的公共運輸服務及設施; 更廣泛運用新科技來管理交通;及 更環保的運輸基礎設施及活動。1.1.2上述運輸策略所有涉及土地用途規劃的目標及措施,均已納入香港規劃標準與準則的有關章節內,以確保其在規劃過程中會獲得充分考慮。這些目標及措施的詳細內容見附錄1。1.2與香港規劃標準與準則及運輸規劃及設計手冊其他各章的關係1.2.1一般而言,道路、鐵路、總站、車廠、油站等內部運輸設施,均有可能損害環境。在規劃階段,運輸與環境的相互影響成為運輸計劃評估的考慮因素之一。因此,有關方面應就這些計劃的環保事宜諮詢環境保護署,並應盡可能遵守第九章環境

4、中有關內部運輸設施的環保指引。至於環境影響評估條例的指定工程項目,則應遵守法定的環境影響評估程序。1.2.2本章沒有包括技術細節,但如有需要,也可參閱由運輸署擬備的運輸策劃及設計手冊。附錄2表列了手冊內宜參閱的章節。2.鐵路設施2.1一般目標2.1.1鐵路將會發展為客運公共運輸網絡的骨幹。現有及已規劃的鐵路走廊沿線面臨越來越多發展壓力,要容納不斷增加的人口及提供更多就業機會。在鐵路發展策略2000內,已闡述香港至二零一六年的鐵路發展方案。2.1.2原則上,在規劃新發展區及大型的人口及就業中心時,須充分考慮如何盡量利用現有及擬議的鐵路路線及車站。就闢設通道作出規劃時,亦須留意這點,以便配合現有的

5、鐵路系統,並妥善地融合以道路為本及以鐵路為本的運輸系統。2.2鐵路系統的類別2.2.1現時共有4個不同的鐵路系統為本港各區提供服務 山頂纜車 香港電車 香港鐵路 西北鐵路(屯門-元朗輕鐵系統)2.2.2上述鐵路系統大致上可分為輕便及重型兩類,但在研究市區內的鐵路時,有時很難作出區別。一般來說,香港鐵路可列為重型鐵路系統,而西北鐵路及香港電車則屬輕便鐵路系統。輕便鐵路系統的列車較短,停站多,載客量較少。另一方面,重型鐵路系統在運輸系統中則有較高的運載能力。2.3鐵路系統的標準2.3.1各鐵路系統的技術規定均有不同,根據本身的運作特性釐定。2.3.2路軌的闊度、弧度及坡度、總站車站及車廠的面積及設

6、計,均須根據特別可行性研究的結果來釐定,這些研究須獲運輸署、路政署及有關的委員會批准。2.4決定位置的因素2.4.1在規劃新鐵路或鐵路專用範圍時,應考慮融合鐵路計劃與土地用途規劃。鐵路計劃可令地區的發展機會增加或減少。有關方面應考慮主要的規劃指標,例如人口及就業中心的分佈情況,以確保鐵路系統可為其提供最理想的服務。為了增強鐵路服務的可行性,應盡可能利用鐵路車站、車廠及公共運輸交匯處周圍的發展機會,同時又不影響在規劃上的其他考慮因素,例如基礎設施及環境問題。2.4.2鐵路車站公共運輸交匯處的所在位置,市民應可徒步不超過500米往返居住、工作、購物、商業、文娛地點及其他人多出入的活動中心,並應設有

7、妥為規劃的行人通道系統以加強聯繫。在步行路程較長及路程達1000米的情況下,應考慮在規劃階段盡早提供輔助設施,例如自動行人道,協助行人往返總站公共運輸交匯處及其他發展。這有助鼓勵市民使用公共運輸服務,以及紓緩對私家車的倚賴,改善道路擠塞的情況。2.4.3在規劃新鐵路或鐵路專用範圍時,亦應考慮盡量減低有關計劃對易受噪音影響的地方可能引起的影響。一般的考慮因素包括鐵路路線與易受噪音影響的地方之間留有適當分隔距離、提供屏障及吸音裝置,以及在車廠加設上蓋。地下鐵路及地面鐵路在規劃路線及車站時須考慮的因素頗為不同。地下鐵路須關注的噪音及視覺問題較地面鐵路為少。另一方面,地下鐵路在規劃土地用途時應考慮一些

8、有關通風塔或消防通道的規定。這些在環境影響及連帶的規劃影響方面的分別,須在規劃鐵路及其附屬或附近發展時加以考慮。關於在環境方面的具體考慮因素,讀者可視乎情況參閱第9章或徵詢環境保護署的意見。2.5鐵路保護2.5.1路政署鐵路拓展處在憲報公布鐵路計劃前,會不時發出行政上的鐵路路線保護圖則。任何會影響鐵路保護區的規劃及發展事宜,可轉達鐵路拓展處考慮。2.5.2行政上的鐵路路線保護的目的,不是引致規劃上的限制,也不是不必要地凍結發展,而是確保這些擬建鐵路計劃不會受到其他發展所阻礙。實施行政上的鐵路路線保護程序後,各部門可及早了解因鐵路計劃而引起的相互影響。如可能引致衝突,可適畤採取根據政府目標及政策

9、的適當行動予以解決。3.道路3.1道路等級3.1.1鑑於本港道路網過往的發展,現時很難準確界定道路等級,但大致上仍可按道路擬發揮的特定功能而將其歸類。3.1.2快速公路是根據道路交通條例所指定的連接本港主要人口及活動密集區的道路。雖然在功能上與主幹道甚或若干主要幹路相若,但在設計上卻需要根據較高的標準。快速公路可以貫穿市區和郊區,並不局限於任何一區。主幹道或主要幹路不一定全是快速公路。3.1.3市區(包括香港、九龍及新市鎮)的道路等級計有:(a)主幹道:疏導各主要人口及活動密集區之間較為長程的交通流量;(b)主要幹路:疏導主要市區內各中心點之間的交通,形成一個主要道路網;(c)區域幹路:疏導主

10、要市區內各主要道路網與各地區之間的交通;及(d)地區幹路:直接由區域幹路通往區內樓宇及土地的道路。3.1.4郊區道路可分為:(a)主幹道:參照第3.1.3段的定義;(b)甲級郊區公路:疏導由較小的人口密集區或市民常到的康樂區至主要道路網的交通流量;(c)乙級郊區公路:疏導由鄉村至甲級郊區公路的交通;(d)接駁道路:疏導由較偏遠民居至乙級郊區公路的交通;及(e)單線通路:疏導由獨立發展區至乙級郊區公路的交通。3.1.5一如圖1、圖2、圖3、圖4及圖5所示,任何道路的總闊度均由數個部分組成。因應道路的類別及功能,組成部分可能包括:(a)一條或以上數目的行車道;(b)行人路;(c)路肩;(d)設有或

11、不設種植預留地帶及邊帶的路邊;(e)中央分道帶及安全島;(f)支路;(g)隔音屏障;及(h)單車徑。雖然較後段落會就這些組成部分的合適闊度提供指引,但重要的是,真正採用的設計準則,特別是在幾何特性、交通標誌及道路標記等各方面,必須配合道路預期使用的車速。因此,大部分標準不應被視作絕對最高或最低限度,而是可按照經濟、環境及道路安全等因素加以調整,以切合具體環境的需要。有關各組成部分典型的橫切面,可參考運輸策劃及設計手冊第二卷第三章。3.2市區道路的標準3.2.1各類道路的一般設計特點如下:(a)快速公路為雙程分隔車道,只在每個相隔很遠的分層道路交界處才設直接路旁出入口。車路各段應設左面路肩,停車

12、限制全日生效。交界處最好各相隔5千米左右,但在個別情況下可把距離縮短,惟不宜少於2千米。所提供的行人設施,應與車輛交通完全分隔。(b)主幹道為雙程分隔車道,不設直接路旁出入口,停車限制全日生效。最好設有分層道路交界處。如設交界處,中心點的相隔距離不應少於1千米。如因實際情況或其他限制而需設置地面路口交界處,相隔距離不應少於300米。所提供的行人設施,應與車輛交通完全分隔。(c)主要幹路為雙程分隔車道,性質與主幹道相似。(d)區域幹路為雙程分隔車道或不分隔行車道,設有容車量大的路口交界處,停車限制在繁忙時間生效。一般不設路旁泊車位。如有需要,或准設置直接路旁出入口。(e)地區幹路為不分隔行車道,

13、通常設有直接路旁出入口,或需實施停車限制,但通常只在路口交界處附近才作此規限。或准設置路旁泊車位。3.2.2根據運輸策劃及設計手冊而建議的車路闊度,載於表1。表1:市區車路的最低闊度(運輸策劃及設計手冊)圖表簡介道路類別不分隔行車道雙程分隔車道快速公路及主幹道-7.3米(兩線)11.0米(3線)14.6米(4線)主要幹路+-6.75米(兩線)10.0米(3線)13.5米(4線)區域幹路+7.3米(兩線)10.3米(兩線)*13.5米(4線)6.75米(兩線)10.0米(3線)地區幹路+7.3米(兩線)10.3米(兩線)*13.5米(4線)6.75米(兩線)+如有電車軌,須設有5.5米闊的電車專

14、用範圍以方便雙軌行車。*當繁忙時間的交通流量(雙程)超逾1600架次但少於2400架次時,應採用較寬闊的兩線不分隔行車道。基於安全理由,不建議採用3線不分隔行車道。3.2.3就區域及地區幹路而言,如准許泊車及或上落客貨可能會阻礙交通,應在車路任何一邊或兩邊加闊3米。3.2.4關於私人發展範圍內的私家街道及通路,一般按照香港法例第123章建築物條例及建築物(私家街道及通路)規例所規定的準則設計。然而,如該等街道及通路擬供公眾使用及成為整體公路系統的一部分,又或會有公共交通工具行走,則應按照運輸策劃及設計手冊所載的標準及路政署的規定設計及建造。3.2.5建築物(私家街道及通路)規例所規定的車路最低

15、闊度,載於表2。對於闊度少於6米的私家街道及通路,如須用作緊急車輛通道,路面必須最少淨闊6米(可包括毗鄰的行人路或路邊在內),以便消防車運作。表2:私家街道及通路的車路最低闊度(建築物條例)圖表簡介道路類別住宅工業混合用途主要私家街道7.3米10.5米次級私家街道5.5米7.3米盡頭路5.0米7.3米通路5.0米不適用設有讓車處的通路2.75米不適用3.2.6工業通路的最低標準,載於載於圖6。通往工業樓宇的主要通路,車路最少闊13.5米,每邊行人路最少闊3.5米。因此,標準道路的總闊度為20.5米。3.2.7通往工業樓宇的次要通路,單程車路最少闊7.3米,雙程則為10.3米,每邊行人路最少闊3

16、.5米。因此,單程次要通路的總闊度為14.3米,雙程則為17.3米。3.2.8工業區內的走火通道及後支路最少應有9米闊。3.2.9市區道路中央分道帶的闊度,會因應個別情況而改變,亦受街道裝置所影響。關於設有防撞欄或類似設施的市區道路中央分道帶的最低闊度,表3載有相關指引。表3:市區道路中央分道帶的最低闊度圖表簡介道路類別分道帶闊度快速公路2.3米主幹道2.3米主要幹路2.3米區域地區幹路1.8米3.2.10如在中央分道帶種植花木,則需增加表3所列闊度。在行車道旁種植花木的規定,載於運輸策劃及設計手冊第二卷第五章。3.2.11就主幹道及主要幹路而言,除1米寬的邊帶外,通常應另設2米寬的路邊。如為

17、架空主要幹路,則可不設路邊,但必須提供1米寬的邊帶。3.2.12快速公路、主幹道、主要幹路及巴士路線的坡度不宜超過4%,其他道路則不應超過5%。如地形問題對築路計劃的開支有很大影響,則可採用較大坡度,惟前者不得超逾最高的8%,而後者則不得超逾最高的10%。這項標準適用於市區及郊區道路。3.3郊區道路的標準3.3.1各類道路的一般設計特點如下:(a)快速公路為雙程分隔車道,只在每個相隔很遠的分層道路交界處才設直接路旁出入口。交界處最好各相隔5千米左右,但在個別情況下可把距離縮短,惟不得少於2千米。整條公路應設左面路肩,停車限制全日生效。所提供的行人設施,應與車輛交通完全分隔。(b)主幹道為雙程分

18、隔車道,不設直接路旁出入口,停車限制全日生效。地面路口交界處一般應相隔最少550米。最好設有分層道路交界處。如設交界處,中心點的相隔距離不應少於1千米。車路旁不應設行人設施,任何過路處必須是分層過路處。(c)甲級郊區公路為雙程分隔車道或不分隔行車道,設有容車量大的分層道路交界處或地面路口交界處。直接路旁出入口可免則免。實施停車限制與否,視乎個別地點的情況而定,並需考慮沿路發展及交通流量特點等因素。不應設置路旁泊車位。(d)乙級郊區公路為雙程分隔車道或不分隔行車道,設有地面路口交界處。可設直接路旁出入口。實施停車限制與否,視乎個別情況而定。一般不宜設置路旁泊車位。(e)接駁道路為不分隔行車道,設

19、計配合預期的交通流量。這種道路一般較窄,如需提供路旁泊車位,則須設置停車灣(3米寬),把路面局部擴闊。(f)單線通路為不分隔行車道,在適當地方設有讓車處。如每日的雙程交通流量不超過500架次,而路緣很少甚或全無上落客貨活動兼不設泊車位者,讓車處的長度則不宜少於12米,並以1:3的額定比例逐漸收窄而成。3.3.2郊區道路的建議闊度載於表4。表4:郊區車路的最低闊度圖表簡介道路類別不分隔行車道雙程分隔車道快速公路及主幹道-7.3米(兩線)11.0米(3線)14.6米(4線)甲級郊區公路7.3米(兩線)10.3米(兩線)*7.3米(兩線)-乙級郊區公路6.75米(兩線)10.3米(兩線)*7.3米(

20、兩線)-接駁道路6.0米(兩線)-單線通路3.5米(一線)讓車處擴闊至6米6.0米(兩線)-*當繁忙時間的交通流量(雙程)超逾1600架次但少於2400架次時,應採用較寬闊的兩線不分隔行車道。基於安全理由,不建議採用3線不分隔行車道。3.3.3中央分道帶的闊度受路口交界處的設計及街道裝置的需求所影響,但應依據表5所列的分道帶最低闊度。表5:郊區道路中央分道帶的最低闊度圖表簡介道路類別中央分道帶的最低闊度快速公路3.2米主幹道3.2米甲級郊區公路1.8米乙級郊區公路1.8米3.3.4雖然在中央分道帶種植花木對環境有利,但由於高速的交通可以引致維修保養上的困難,並帶來安全問題,因此應慎重考慮是否這

21、樣做。如認為中央分道帶適宜種植花木,其闊度最少須有4米。3.3.5就主幹道而言,在道路的左面,除應設1米闊的邊帶外,另應設2米闊的路邊。至於甲級及乙級郊區公路,則宜設置3米闊的路邊,但在有需要時,可把闊度分別減至2米及1.6米。3.4支路的標準3.4.1如道路不准設置直接路旁出入口,而在適當的交界處闢設後通路系統把毗鄰建築或物業連接主要道路的方法又不可行,則須建造支路。支路通常建於主要道路附近,並在選定位置相連,以便提供通道往毗鄰樓宇或物業。3.4.2主要車路及支路之間的路邊,一般闊度應為2米以上,無論如何也不得少於1.5米。3.4.3支路的適當闊度載於表6。表6:支路的車路闊度圖表簡介車路類

22、別只適用於汽車輕型貨車所有車輛單程4.5米5.5米雙程5.5米6.75米工業走火通道及支路-9.0米3.4.4闊度少於6米的支路,路面的總淨闊度必須最少有6米,可包括毗鄰的行人路或路邊在內,以便在發生緊急事故時供消防車運作。3.5決定路線的因素3.5.1道路的路線通常由若干幾何設計的元素所決定,例如橫直曲度、視距、坡度、彎面傾斜度等。這些元素與設計車速有關,而設計車速本身又與道路等級、出入管制的程度及路口交界處的類別有關。3.5.2鑑於香港環境擠迫,市區發展密度又高,加上郊區地形大多陡峭,因此基於實際情況及經濟理由,有時或需在可接納程度上偏離標準。不過,這些偏差應屬例外情況,而不應成為慣例。3

23、.5.3在決定合適的路線時,除幾何設計元素外,還有數個其他因素需要考慮。運輸設施可全程或只在若干路段架空、建於地面或地底。每個不同位置所涉及的環境、景觀、實際情況及經濟因素各異,這些因素在可行情況下必須加以探討和量化,並須在規劃過程中加以評估。3.5.4對環境敏感的土地用途區,沿運輸設施路線建造的相關工程項目應盡量減低對四周景觀所造成的影響。工程項目包括在種滿樹木的山坡進行並可能損及山坡外觀的挖填工程。可能的話,應採取適當的美化環境措施,以盡量減低有關工程對景觀的影響,在這種情況下,便需考慮美化環境措施的成本。對景觀的影響難以量化,故需進行經適度調整的質素評估。3.5.5所有道路均有可能損及環

24、境,故其位置及路線必須選取得宜,以免引發潛在的環境問題,並須遵照環保指引提供足夠的保護措施,尤其在興建快速公路、主幹道及幹路的時候,以便盡量減低污染。在規劃策略性道路時,應考慮採取措施(可能包括在路面加建上蓋或將其設在地底),減低對環境及景觀所造成的潛在影響,但同時亦須衡量該等措施在技術上是否可行、對建設成本、維修運作成本、景觀、交通安全有何影響,以及其他有關因素。道路的建築形式亦須配合景觀影響的評估結果,以便找出實際方法,包括採取美化環境措施,保護或改善有關地點的景色。3.5.6輔助交通設備及街道裝置的需求,也須在設計階段一併考慮。必須確保在適當位置有足夠空間設立交通標誌、燈柱、隔音設施及防

25、撞欄,而又不會過分接近車輛或行人通道以致造成危險或障礙。另一個重點是,必須確保整條路線所用的街道裝置在不同位置的設計,以及在類別方面連貫一致。因此,如某條路線分為數個相連計劃,便需徵詢有關各方的意見。3.5.7如建盡頭路,則須在道路的盡頭提供足夠的轉彎位,以確保車輛開動時不會損壞附近的行人路、街道裝置、樓宇或其他結構。3.5.8在規劃過程中或須考慮其他決定路線的因素,包括與海濱之間的淨距離和潮汐水位、向風程度及實質限制,其中實質限制又包括古舊建築物、具科學價值地點、水塘和集水區、天線和地底設施,以及風水等問題。最後一項風水問題之所以重要,是因為若在規劃階段評估不足,推行計劃時便可能出現嚴重延誤

26、,以致所需成本大增。3.6道路的土地總需求3.6.1根據分區制,市區內須預留土地建造車路、行人路、路旁泊車位及巴士停車處的指引,載於表7。表7:作通路用途的設施在土地總面積中所佔百分比的指引圖表簡介區平均百分比住宅發展密度第1區35%住宅發展密度第2區20%住宅發展密度第3區18%工業區30%3.6.2關於新道路的擬議路線及用地需求的規定,應諮詢規劃署、地政總署、路政署、土木工程拓展署及其他有關部門,以確保避免與其他擬議土地用途發生衝突。4.公共交通總站4.1專利巴士設施概況4.1.1以每載客車輛單位的容量計算,專利巴士是效率最高的陸上交通工具。專利巴士服務會繼續作為主要的載客車輛,並扮演一個

27、重要角色,為乘客提供選擇,尤其可接載乘客前往鐵路車站,或為鐵路無法到達的地區服務。4.1.2一般來說,每條巴士路線須有兩個終站。終站可分為三個基本類別,分別是:(a)服務終站-只供掉頭用的簡單設施,讓巴士駛往停候處,例如在街道以外供一條或兩條巴士線使用的避車處;(b)巴士總站-包括巴士掉頭、輪候及乘客候車的設施。站內可容納多條路線;(c)公共運輸交匯處-站內有巴士、小巴、的士、下車轉乘設施(也可能有泊車轉乘設施)及鐵路車站。4.1.3為了運作效率以及乘客的便利和安全見,所有巴士終站及公共運輸交匯處均應盡量設於街道以外,但服務終點站有時會臨時設於路旁,但不得阻礙車輛及行人的流通及其他必需在路緣進

28、行的活動。4.1.4巴士總站或公共運輸交匯處的用地需求由若干因素決定,其中包括使用的巴士路線數目及其繁忙時間的班次、候車乘客數目、在非繁忙時間車長用膳時間供巴士輪候的地點、兼作巴士終站及中途站的安排、超車空間,以及站內車輛和乘客的流通情況。服務終站的標準4.1.5設置服務終站的地方,通常有一兩條巴士線在該處終結,而停車灣數目不會超過4個。這類終站並須設有站長室。巴士總站的標準4.1.6巴士總站通常設於大型住宅發展區及各區的工商業集中地。通常最少設有4個停車灣,以便在非繁忙時間車長用膳時間提供服務及讓巴士輪候。其中1個停車灣的闊度須足以讓靠站的巴士駛越一輛停定的車輛。巴士總站並須設置站長室及其他

29、附屬設施。4.1.7如須讓乘客在巴士總站轉乘其他巴士,則可能需要增加停車灣的數目。決定位置的因素4.1.8巴士總站設施應設於中心位置,以方便市民徒步往返居住的地方及從事工商業活動。通往現時及擬建道路系統的道路亦應便捷,出入口的位置不應阻礙毗鄰道路系統的交通流通,同時能令區內交通更加暢順。4.1.9巴士總站設施如設於公共運輸交匯處內,通往該處的各種交通道路應分開設置,但各種公共交通工具之間的步行距離應盡量縮短。4.1.10巴士總站設施亦可設於多層大廈內,最好設於地下。由於可能會對附近易受影響的地方帶來空氣污染或噪音,故在選址或設計上,均應盡量避免這些不良影響。巴士停車灣的標準4.1.11設置巴士

30、停車灣,是為了讓巴士停下來上落乘客,而不會妨礙其他交通。4.1.12應考慮在郊區公路、接駁道路、主要幹路,以及建有兩線雙向不分隔行車道的區域及地區幹路設置巴士停車灣。如需設置巴士停車灣,表1至4所載的車道闊度便須增至3.25米。至於長度方面,供一條巴士線使用的停車灣長度須為40米。決定位置的因素4.1.13巴士停車灣設於巴士站內,所在位置須由巴士乘客的需求決定,並須顧及盡量減少前往巴士站的時間及擴大載客範圍的需要。市區的巴士停車灣通常相隔400米,郊區的距離則可較遠。4.1.14有關巴士站、巴士停車灣及巴士總站的位置及設計的詳細指引,載於運輸策劃及設計手冊第九卷第二章。巴士廠的標準4.1.15

31、巴士廠須按公共巴士服務條例第19條的規定在各區設置,以方便製造、修理及維修巴士及停放非使用中的巴士。至於用地需求,則視乎使用巴士廠的巴士的數目而定。由於須提供斜路及通道地方,而斜路的坡度又不應超過1比10,多層巴士廠的理想大小應為闊度至少80米,長度則視乎使用巴士廠的巴士數目而定。有鑒於斜路及通道地方佔用了部分地方,一個外形公整,具效率的多層巴士廠的面積至少須為8000至10000平方米。有關巴士廠的位置及規劃指引,載於運輸策劃及設計手冊第九卷第二章。決定位置的因素4.1.16巴士廠須在平地上興建,並須有合適的車道連接道路系統。此外,巴士廠的所在地,與各巴士總站設施相隔的距離適中,以盡量減少空

32、車行走的里數。4.1.17巴士廠的選址,須考慮全日進行的修理、維修活動及巴士在深夜及清晨來往車廠所帶來的噪音對環境可能造成的不良影響。4.2公共小型巴士總站概況4.2.1當局採取規限公共小巴經營範圍的政策,禁止公共小巴路線擴展至新市鎮以及限制出入的通路和地區,因為其經營方式可能帶來交通問題。此外,有關政策亦傾向把所有紅色小巴逐步轉為受規管的綠色專線小巴。4.2.2綠色專線小巴所行走的地區,通常對公共運輸有所需求,但在經濟上由載客量較多的公共交通工具行走又無法維持。另外,通路上的實質限制以及區內居民對較頻密服務的需求,均令小巴服務更加吸引。綠色專線小巴也可提供接駁服務往鐵路車站。標準4.2.3小

33、巴總站最好設於街道以外,靠近現時或將來有需求的中心。如有可能,應設於公共運輸交匯處內。平均來說,小巴總站設有3個停車灣而每個停車灣可供3輛小巴靠站應已足夠,所需的土地面積約為800平方米。4.2.4如街道以外沒有適當用地,也可於路旁設置總站,但應在停車處內設有特定的出入口,與其他交通分隔。停車處的長度最少應有21米,闊度最好有6米,以便靠站的小巴駛越在停車處內停定的車輛,並可在緊急事故發生時供消防車在停車處內操作。4.2.5如設路旁停車處,行車道闊度便應沿著擬設停車處的該段車道適當地增加。決定位置的因素4.2.6小巴總站最好設於街道以外。如須設置路旁總站,則應設於橫街,以免阻塞主要道路的交通。

34、4.2.7如綠色專線小巴總站與鐵路或渡輪等其他形式的公共交通工具同時設於交匯處內,其位置不應影響專利巴士服務的運作。該處一般不宜特別提供紅色小巴服務,但若專利巴士、綠色專線小巴及紅色小巴的總站位置相近,則須加以分隔。4.3的士站標準4.3.1當局應在市民對的士有很大需求的地方,最好在大型發展或公共運輸交匯處內,提供一個或兩個停車灣,設置的士站,並應為輪侯的士的乘客提供足夠的的士站上蓋。4.3.2設有一個停車灣的的士站,如停放5輛的士,連通路及上落客地方,所需的土地面積約為500平方米。如果可行,應考慮在的士站提供兩個停車灣,使的士可按情況加快流通。所需的停車灣數目,須視乎附近發展的規模及種類而

35、定。4.3.3在公共或私人物業發展外,可在路旁提供一個停車灣作的士站,但須設於橫街,以免阻塞交通。最理想是設於路旁停車處,可方便前往其他發展的入口。4.3.4應盡可能及有需要時為輪候的士的乘客提供遮蔽的地方,以免其受惡劣的天氣影響。4.3.5應在人多出入地方的的士站欄杆增設上落客點,方便多輛的士一起上落客。4.3.6在經常要運載行李而又充裕的地方,應考慮採取鋸齒狀的的士站設計。4.3.7的士站應設有下斜路緣,方便乘坐輪椅的人士出入。決定位置的因素4.3.8的士站應設於客運碼頭、鐵路車站、主要的公共運輸交匯處、機場、醫院、文娛中心或商場、大型住宅發展及靠近海底隧道與跨界通道的地方。4.3.9的士

36、站應設於方便前往鄰近發展及鄰近行人專區的地方,又或設於行人喜愛選擇的候車地點沿線,但應避免輪候的的士阻塞路面其他交通。4.3.10在預期有很大需求的地方(例如機場),應為輪候的士提供足夠地方及附屬設施,例如為的士司機提供廁所。4.3.11在工商業區路旁所設的的士站,應接近客源。4.4渡輪碼頭標準4.4.1渡輪碼頭是某條航線的泊岸點或離岸點,面積及設計與航線的數目、行走船隻的類別、班次的頻密,以及服務對象的性質(客貨運或車輛)及使用量均有關係。4.4.2載客渡輪碼頭的設施應包括每條航線在碼頭上每層船艙的專用候船處(如屬可行)、乘客輪候的地方、售票處(備有存放電腦或電子乘客顯示儀器等的地方)、轉閘

37、機、職員室及公廁,同時亦應考慮照顧傷殘乘客、設置垃圾收集站及提供貨運設施。如有需要,亦應設置維修處。4.4.3候船處在設計上通常可容納1.5艘船隻的載客量,(假設每艘船隻可載500至1500人;視乎船隻的類別而定),每人最少應佔用候船處0.65平方米的面積。同時應充分考慮在周末及公眾假期的乘客量,尤其離島的渡輪服務。4.4.4由於碼頭通常會附設轉乘其他陸上交通工具的設施,故在設計上應避免阻礙行人及車輛的流通。4.4.5如為汽車渡輪碼頭,則須提供空間充足並與其他交通分隔的汽車等候處。決定位置的因素4.4.6渡輪碼頭應設於可能會有大量乘客的住宅或工商業發展區附近。4.4.7在渡輪碼頭之內或毗鄰應提

38、供足夠的設施,讓乘客轉乘專利巴士、綠色專線小巴及的士等其他公共交通工具。在提供離島渡輪服務的碼頭外應有足夠的一般上落客貨設施。並應提供下斜路緣在貨車上落貨處,以及照顧傷殘乘客的需要。4.4.8碼頭四周道路網的容量,應足以吸納碼頭的預期交通流量,特別是汽車渡輪碼頭。此外,並應建造足夠的行人徑及行人過路設施,以供行人使用。在行人過路設施方面,應盡可能提供有蓋行人道,把渡輪碼頭與鄰近地區連接來,以及提供道路分層設施。倘若理由充分,亦應考慮提供自動行人道。4.4.9為碼頭選址須考慮多項因素,例如向風程度、水流、浪高及湧浪、水深、是否設有水底設施,以及使用碼頭的船隻的吃水深度等。碼頭的位置應避免與排污渠

39、口或排水渠口及其他海事活動有任何衝突,並可讓碼頭運作而產生的廢物和廢水得到適當的處理。4.5公共運輸交匯處概況4.5.1政府的目標是加強不同公共交通工具之間的協調和以鐵路作為客運系統的骨幹。為落實這個目標,在規劃新的土地用途或運輸發展時,應趁機計劃一個高質素的公共運輸交匯網絡。公共運輸交匯處應設在便利的位置,並盡可能提供舒適的環境,以鼓勵更多人乘坐公共交通工具。4.5.2主要的公共運輸交匯處應可方便乘客由巴士轉乘其他巴士或由一種交通工具轉乘另一種交通工具。公共運輸交匯處通常應設在或靠近集體鐵路車站。在設計及計劃這些公共運輸交匯處時,便利是最重要的考慮點。標準4.5.3公共運輸交匯處的設計要求,

40、一般可分為四類:(a)布局設計:例如不同交通工具停車灣及月台的數目及大小、停泊區、車輛迴轉範圍、營辦商所需空間及其他公共運輸交匯處設施、出入口的安排、通行高度、行人道、樓梯、升降機及自動扶梯設施等。在規劃日後的公共運輸交匯處時,應盡可能採用鋸齒狀設計,視乎地盤的地形及限制而定,這樣便可為乘客提供最理想的環境,並最有效地運用停車灣及停放設施。一般而言,應遵照下列指引:圖表簡介公共運輸交匯處的類別所適用地盤的情況傳統平行巴士停車處只有有限數目(例如三至四個)停車灣的小型地盤圍邊鋸齒形巴士站,中央巴士輪候處(i)地盤闊度至少須為60米,否則不足夠供巴士轉動。(ii)多數行人會由同一層前往該交匯處。例

41、如在青衣,乘搭港鐵及其他交通工具的乘客均來自平台或天橋。另一個例子是在美孚。(iii)上蓋發展可由一定距離的柱子支撐。中央分隔島式乘客站台(i)地盤闊度最少須為60米。(ii)多數行人會由不同層前往該交匯處。例如在荃灣,很少行人由同一層前往公共運輸交匯處。鐵路沿線的主要交匯處宜與鐵路車站連結一起,否則的話,則應為兩者提供直接及方便的聯繫。(b)環境方面的考慮:例如照明、通風、減少噪音等。為了令候車環境更理想,建議在闢設新的公共運輸交匯處時盡可能及視乎需要,為候車處提供空氣調節,尤其是那些為方便人們乘搭多種交通工具而設的交匯處,更應如此。關於交匯處的照明、噪音水平及所造成的其他環境影響,均應符合

42、路政署、機電工程署、環境保護署及其他有關部門的規定,並應參考由環境保護署發出的供專業人士參考的專業守則:半封閉公共運輸交匯處空氣污染管制(專業人士環保事務諮詢委員會專業守則第1/98號)。(c)乘客及司機的設施與保安及安全裝置:例如輪候處鐵欄、廁所、座位設施、售票機、公眾電話、滅火裝備、閉路電線及站長室等。如有足夠地方,應在公共運輸交匯處提供這些重要設施。(d)乘客查閱資料設施:例如乘客資料中心亭、指示牌、路線目的地展示板、離站時間顯示器等。為方便乘客轉乘交通工具,應提供有效的訊息展示板及指示牌或廣播系統,協助乘搭不同交通工具的乘客前往所需的目的地。4.5.4一個公共運輸交匯處通常會有不少於8

43、個停車灣,以提供不同的公共運輸服務。在設有平行停車灣的交匯處,其中兩個停車灣的闊度,應足以讓靠近停車灣的車輛駛越一輛停定的車輛。公共運輸交匯處的實際大小應由運輸署決定。4.5.5關於公共運輸交匯處設施的詳細指引,載於運輸策劃及設計手冊第九卷第八章。決定位置的因素4.5.6公共運輸交匯處通常設於乘客轉乘其他交通工具的市中心或其他地區樞紐。鐵路與其他交通工具的交匯處宜設在同一層。可是,假使不同交通工具的交匯處要設在不同層,則應設置自動扶梯及或升降機,俾能為轉乘交通工具的乘客提供方便及有效率的服務。4.6跨界巴士總站車站概況4.6.1跨界巴士是香港最受歡迎的跨界運輸服務之一,跨界巴士總站車站應設於適

44、當地點,以配合日後需求的增長。擬議的跨界巴士總站車站應顧及附近現有設施(例如考慮可行方案改善現有設施等),以提高現有設施水平。4.6.2由於跨界旅客通常攜帶大型行李,在規劃跨界巴士總站車站時,應留意及配合他們的需要,包括易達的位置、方便轉乘其他交通工具,以及闢設專用上落客停車處和必要的附屬設施。標準4.6.3跨界巴士總站車站宜設在街道以外的位置或公共運輸交匯處。設於公共運輸交匯處公共車輛總站的跨界巴士總站車站的內部設計亦需特別留意,應盡量規劃足夠的空間以闢設必要的附屬設施(包括專用上落客停車處、分隔去程及回程人流、行人連接設施、候車間座位區、票務處亭、巴士資料設施、上蓋、洗手間等),並應有良好

45、通風和充足照明。這些設施的規模應視乎有關地點情況和運作需要而定,而有關設計亦應方便使用者。4.6.4如未能在街道以外的位置闢設總站車站,可考慮在路旁闢設有關設施,但有關地點必須符合以下要求(a)安全;(b)有助運作而不會對區內交通造成負面影響;以及(c)如有關地點情況許可,應為跨界乘客提供足夠的有蓋等候和排隊空間。在同時考慮空間限制和運作需要的情況下,應盡量提供上文第4.6.3段提及的其他必要附屬設施。4.6.5為使跨界巴士總站車站與附近發展或其他公共運輸設施的連接更為理想,應適當考慮其設計和提供行人設施,以配合使用者的需要。4.6.6在設計跨界巴士總站車站時(包括設施的大小和規模),應參考運

46、輸策劃及設計手冊的相關指引和要求。決定位置的因素4.6.7跨界巴士總站車站宜設在鄰近交通樞紐、酒店、零售設施、商業發展和旅遊景點的地點。若有確切需求,而地點及設計亦適合,且能妥善處理相關問題下,可考慮在主要住宅區闢設跨界巴士總站車站,以配合香港居民的跨界旅遊需要。4.6.8街道以外的跨界巴士總站車站宜設於公共運輸交匯處,藉此可讓乘客更便捷地轉乘其他交通工具。另外,亦可考慮在其他公共運輸設施附近闢設總站車站。舉例說,可考慮設在鐵路車站旁以產生協同效應。5.行人環境規劃5.1步行與行人環境5.1.1步行是人類一項基本活動,亦是我們日常生活的一部分。步行亦是最環保的交通模式之一。香港緊湊和混合用途的

47、發展模式,正正適合步行,因為大部分必需服務,包括商店、學校、公園及其他社區設施,都是位於居住範圍附近。從距離來說,都是徒步可達的。5.1.2然而,行人經常會遇到通道擠塞、街道陡峭、人車爭路、行人路布滿障礙物、空氣和噪音污染及街景單調等問題。在很多情況下,行人環境問題均是因多項因素競用街道空間,以及欠缺整體統籌所致。5.1.3無論如何,在城市規劃及發展過程中應提倡以步行作為經常性的交通模式。行人環境應以利便步行及暢達為主。行人設施行人環境改善計劃不應單獨地規劃,而須與附近的土地用途配合。更重要的是,應以全面及平衡各公共空間使用者需要的方式,來作出行人環境規劃。5.2行人環境規劃的概括大綱(1)採

48、取全面及綜合的方式5.2.1香港由於地小人多,兼且具備超卓效率的公共運輸系統,故此大有機會發展成為一個以行人為本的城市。作為公共空間,街道行人專用區應具備美觀及愜意的環境,讓市民安全及舒適地步行、會見和消閑。在行人環境規劃的過程中,應優先考慮行人的需要。為達到這個理想,在進行新發展及舊區重建時,行人環境規劃應為其重點工作之一。在市區範圍內亦應考慮更新行人設施。5.2.2為改善行人環境,在發展過程中,包括從規劃、設計、實施至管理和保養,建議應以全面及綜合的方式進行行人環境規劃。這方式應全面結合土地用途、運輸、土地管理、經濟、社會、社區及環境各方面。(2)行人環境規劃策略5.2.3為把香港轉變為一

49、個以行人為本的城市,建議採用包括以下三個元素的行人環境規劃策略:(a)改善鐵路載客範圍的行人環境規劃鐵路將成為土地用途規劃和公共客運網絡的骨幹。由於約70%的人口和80%的工作職位將會位於鐵路的載客範圍之內,故此應透過在鐵路載客範圍內作出更佳的行人環境規劃,鼓勵公眾以步行配合鐵路作為綜合交通模式。未來的策略性發展設於鐵路車站附近,將有助推動行人環境規劃。(b)加強對非鐵路公共運輸網絡的行人環境規劃非鐵路公共交通工具(包括專利巴士、公共小型巴士、電車及渡輪)可補鐵路網絡的不足。公共運輸交匯處應與鐵路車站設於同一地點,以利便巿民從鐵路轉乘其他公共交通工具。建議應為非鐵路公共運輸網絡(特別在主要的公

50、共運輸交匯處),作出妥善的行人環境規劃。(c)在地區層面發展行人網絡提供完善的行人網絡可鼓勵公眾步行,亦是建立以行人為本的城市的先決條件。行人網絡設施(包括機動設施)如果規劃及設計得宜,可方便市民從交通樞紐步行前往他們的目的地,以及在區內步行。建議亦應在大型公共及私人屋邨和其他發展內,提供行人網絡及連接交通樞紐的行人通道。(3)行人環境規劃的原則5.2.4為了作出更佳及更有效的行人環境規劃,在規劃的過程中應採用以下四個指引性的原則:(i)妥善連接步行路線必須清晰、直接,並設有易於辨認的路標,而且不應對使用者(包括有特殊需要的人士)構成任何障礙,能讓行人直達目的地。可適當地提供一些機動設施來輔助

51、步行,例如扶手電梯、升降機及自動行人道,以加強行人通道的連接及克服地勢差異。(ii)安全應盡量減少人車爭路的情況。有關設計必須保障行人及個人安全。行人路應與車輛分隔,行人設施應有充足照明。(iii)舒適暢達行人設施應以通達為本及設計合宜。行人路應有足夠闊度,兼具有條理的街道設施及美化環境設施,通風良好,以及盡量提供遮陰擋雨設施。(iv)富吸引力和活力行人環境應具吸引力、活力及富有特色。行人專用區可適當地用作多種用途,包括戶外表演、露天餐廳、跳蚤市場,使有關地區更富活力。(4)規劃和發展概念5.2.5建議在規劃和發展過程中,考慮採用以下的概念,以改善行人環境規劃:(i)融合土地用途和產生人流吸引

52、人流的主要設施這概念是把產生人流的主要設施(包括鐵路車站、碼頭、公共交通總站)和吸引人流的主要設施(包括住宅區、商場、就業區、具有特色的地點)作綜合性發展;在土地用途規劃初期或在現有市區範圍進行逐步改善時,把活動樞紐、產生人流和吸引人流的主要設施置於毗鄰,或是在500米的步行範圍內;以及把高密度的房屋、就業區及其他土地用途設於鐵路車站和其他交通總站或其附近。(ii)在規劃土地用途時顧及行人通道的連接在規劃土地用途的過程中,應透過對產生人流和吸引人流的設施作出更佳的連繫,以及提供行人幹路、園景平台、行人通道行人隧道系統及休憩用地,改善步行環境的連接。應在大型公共及私人屋邨和其他主要發展內,規劃完

53、善的行人網絡。(iii)締造無車的行人環境在規劃土地用途時,宜透過闢設廣場、在核心區興建地下行車道、把主要道路設於市中心外、把公共運輸交匯處設於屋邨外圍、採用大型綜合平台建設的發展概念,以及應用人車分隔的措施,以締造無車的環境。(iv)市區重建在具有重建潛力的市區範圍內,建議應藉着市區重建的機會,提供全面的行人網絡及更佳的行人環境。(v)地區改善在具有限重建潛力的市區範圍內,建議應透過實施地區改善計劃、闢設行人專用區和行人優先使用區,以及執行交通監控和管理措施,改善現有連接各項產生和吸引人流的設施的行人通道。(vi)配合行人環境規劃的發展建築物在街道層面應鼓勵配合行人環境規劃的發展建築物,包括

54、把建築物地段內的部分地方闢作行人通道、擴闊行人路及提供公眾用地,以及改善行人環境,例如設置簷篷為行人遮風擋雨。(vii)使行人專用區更富活力在地區層面實施或加強使行人專用區更富活力的措施,包括把行人專用區與活動樞紐連接起來、為行人專用區設定主題及舉辦戶外活動,以及設立可供市民散步的行人路徑,將會令行人環境規劃更加成功。5.3以地區改善計劃作為綜合改善的工具5.3.1以上有關行人環境規劃的指引性原則及發展概念,可較容易地在新發展區內採用,但如在市區範圍內應用,則會受到較大限制。故此在環境擠迫的市區範圍內,應擬備綜合地區改善計劃(其中包括改善行人環境規劃),以確立一個可作整體地區改善的框架。5.3

55、.2地區改善計劃基本上是一份具指引性的圖則,為全面改善某地區的環境提供大綱。有關圖則應建議短期、中期和長期的改善措施,其中範疇包括土地用途重組及重新發展建議、城市設計和環境改善建議、交通管理建議、行人通道改善建議、街景改善及美化環境建議、可持續或增加區內活力和特色的建議。5.4行人設施的規劃準則5.4.1行人設施包括全面的行人網絡、行人優先使用區、商場、行人專用區及悠閒式街道、高架或地下行人系統、機動設施(包括扶手電梯、自動行人道)、交通燈控制的行人過路處、行人路及散步長廊等。5.4.2行人設施應提供便捷和宜人的通道來往住宅區、就業區以及各類交通和活動樞紐。建議在規劃初期應照顧行人的需要,並視

56、乎情況把行人設施納入新發展地區及已發展地區的主要重建計劃內。5.4.3行人設施應作全面規劃,以構成一個整合的網絡。可透過闢設分層連接通道(如高架行人路、行人隧道、扶手電梯等),以立體方式提供網絡。鄰近鐵路車站及主要運輸交匯處的行人設施網絡,應涵蓋較大範圍,以鼓勵公眾使用鐵路系統及公共交通工具。在情況許可時,應加設自動行人道等機動行人設施,令往返主要住宅區活動中心一般500米的步行距離得以延伸。5.4.4行人設施應方便行人使用,盡量採用通用的設計,避免要行人經常上落,提供直接通路連接樓宇,而且應提供斜路、扶手電梯或升降機連接地面。行人隧道沿路及行人天橋梯間應適當地提供天然和人工的監察設施,以保障

57、行人的安全。在連接主要住宅區活動中心那些行人流量較高的通道,應建有上蓋,以作遮蔭擋雨。此外,為利便行人攜帶貨物前往目的地,途經的行人通道應盡量不超過100米。5.5改善行人環境的準則(1)提供公眾用地的準則5.5.1可規劃多種公眾用地,包括廣場、綠化走廊、行人專用區等,為行人提供無車輛的環境,以加強活動區之間的連繫。為方便行人往來,公眾用地應與現有和規劃的步行路線融合。5.5.2公眾用地的設計應對行人富有吸引力。特別的街景設計能為公眾用地增添特色及發揮功能,因此街道設施和鋪面所採用的顏色、款式和物料都很重要。公眾用地所在的位置應要易於辨認,並設有足夠的遮陰擋雨設施。5.5.3應透過巧妙地結合步

58、行路線和活動空間、適當地選擇建設公共空間的物料,以及沿步行路線設置地標及公眾藝術品,使每區各具特色及有著地方色彩。每區應設定地區主題,加強區內特色和反映該區的歷史及背景。建議把適當的地區特色和元素(例如街道上的市場、歷史建築物、廟宇等)融入行人環境主題及設計內。5.5.4公眾用地應靈活設計,可供巿民用作不同活動,使該區更富活力。建議在重點的休憩用地提供戶外表演場地、茶座小食亭及公廁,以便公眾作較長時間的逗留。此外,廣場是一個作為推廣公眾藝術的適當地方。它可提供多類藝術品供行人觀賞,而藝術品亦可為城市環境增添地區特色。(2)行人專用區5.5.5在市區範圍內,闢設公眾用地的機會頗受限制。為了提供點

59、綴空間及更佳的步行環境,建議考慮在市區範圍內人流較高的道路或部分路段,設立行人專用區。而能有效地將現有交通分流至附近道路及控制路面上落客貨活動,亦是將該道路劃為行人專用區時應考慮的因素。選擇街道以闢設行人專用區計劃5.5.6建議使用表8所列選擇街道闢設行人專用區的目標及準則作為指引。應盡量考慮在行人專用區內廣泛栽種植物,以提供怡人的環境。(3)市區範圍內的交通管理計劃5.5.7除全面實施行人專用區計劃外,可考慮其他交通管理及改善計劃,以給予行人優先使用權。這些計劃包括削減行車線數目以擴闊行人路、實施部分時段行人專用區計劃,以及在繁忙的街道以特別交通管理方式實施悠閒式交通措施,例如設定車速限制或作出特別的道路布局,使行人和車輛在使用道路空間時可取得適當平衡。5

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

相关资源

更多 比的应用按比例分配应用题

比的应用按比例分配应用题

2022年02月贵州省安顺市就业局招考1名公益性岗位人员押题训练卷(第1版)

2022年02月贵州省安顺市就业局招考1名公益性岗位人员押题训练卷(第1版)

2022年02月温州市鹿城区卫生监督所公开招考8名编外工作人员押题训练卷(第3版)

2022年02月温州市鹿城区卫生监督所公开招考8名编外工作人员押题训练卷(第3版)

2021年12月云南楚雄州住房公积金管理中心公开招聘1人模拟卷_9

2021年12月云南楚雄州住房公积金管理中心公开招聘1人模拟卷_9

2021年12月山东省医疗器械和药品包装检验研究院2021年度公开招考3名工作人员模拟卷_9

2021年12月山东省医疗器械和药品包装检验研究院2021年度公开招考3名工作人员模拟卷_9

2021年浙江衢州市自然资源和规划局下属事业单位招考聘用编外人员6人押题训练卷(第4次)

2021年浙江衢州市自然资源和规划局下属事业单位招考聘用编外人员6人押题训练卷(第4次)

2021年12月广西南宁市兴宁区卫生健康局公开招聘押题训练卷(第4次)

2021年12月广西南宁市兴宁区卫生健康局公开招聘押题训练卷(第4次)

2022年04月安徽省绩溪县事业单位公开引进28名高层次人才押题训练卷(第6次)

2022年04月安徽省绩溪县事业单位公开引进28名高层次人才押题训练卷(第6次)

贵州省安顺市平坝第一高级中学学高一语文下学期第一次月考试题创新

贵州省安顺市平坝第一高级中学学高一语文下学期第一次月考试题创新

2021年12月山东德州平原县事业单位“人才回引计划”模拟卷_5

2021年12月山东德州平原县事业单位“人才回引计划”模拟卷_5