简支T梁桥影响线与影响面分析的差异

简支T梁桥影响线与影响面分析的差异

《简支T梁桥影响线与影响面分析的差异》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简支T梁桥影响线与影响面分析的差异(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、简支T梁桥影响线与影响面分析的差异李宁 孙远 徐栋同济大学桥梁工程系摘 要 本文针对当前简支T梁桥常用的活荷载计算方法,对同一座简支T梁桥进行单梁模型的影响线加载分析与梁格模型的影响面加载分析,通过对两种分析方法下的结果进行比较研究,发现剪力结果有较明 显差异。结果表明,影响线加载方式计算支点反力结果是偏小的,并且本文通过论证得岀其偏小的缘由。 关键词简支T梁桥支点反力影响线影响面1概述简支梁桥属于静定结构,由于其结构内力受地基变形的影响不大,且具有受力明确、结构 简单和施工方便等优点,使其在桥梁建设中成为最常见的桥型。然而即使这种结构形式最简单的桥梁,在设计与运营中也会出现一些问题。目前简支

2、梁桥 的设计计算方法,均是采用近似计算每片梁的“荷载横向分布系数”的方法,通过计算各片梁 的横向分布系数mc,找出最不利梁作为标准梁进行设计计算。这类常用的横向分布计算方法有 刚接梁法,铰接板法,刚性横梁法与修正的刚性横梁法以及正交各向异性板法(G-M法)。无论上述哪种近似方法,均建立在这样一个前提上:建立一个近似的内力影响面去代替精确的内力 影响面,而且这个内力影响面可以通过分离变量的方法n(x,y)=耳(x)gn(y)得到。2现行简支梁桥设计计算方法简述(本文以支点反力表示),下面先以这两简支梁桥控制设计因素主要是跨中弯矩与梁端剪力 个因素简单说明“荷载横向分布系数”的原理。2.1弯矩一座

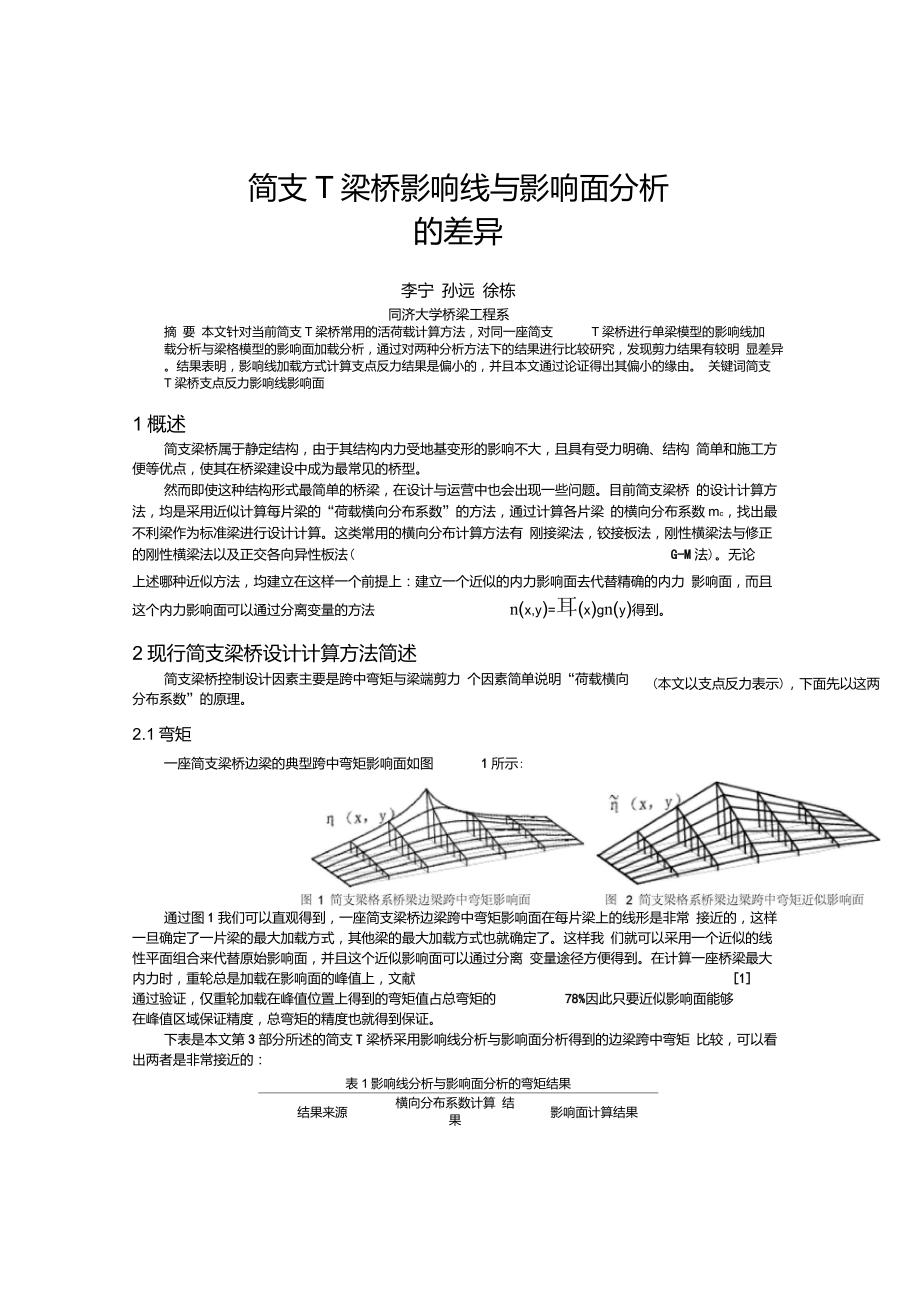

3、简支梁桥边梁的典型跨中弯矩影响面如图1所示:通过图1我们可以直观得到,一座简支梁桥边梁跨中弯矩影响面在每片梁上的线形是非常 接近的,这样一旦确定了一片梁的最大加载方式,其他梁的最大加载方式也就确定了。这样我 们就可以采用一个近似的线性平面组合来代替原始影响面,并且这个近似影响面可以通过分离 变量途径方便得到。在计算一座桥梁最大内力时,重轮总是加载在影响面的峰值上,文献1通过验证,仅重轮加载在峰值位置上得到的弯矩值占总弯矩的78%因此只要近似影响面能够在峰值区域保证精度,总弯矩的精度也就得到保证。下表是本文第3部分所述的简支T梁桥采用影响线分析与影响面分析得到的边梁跨中弯矩 比较,可以看出两者是

4、非常接近的:表1影响线分析与影响面分析的弯矩结果结果来源横向分布系数计算 结果影响面计算结果跨中弯矩(kN.m)2179.252152.612.2剪力以上讨论的荷载横向分布系数 mc仅指主梁的跨中弯矩横向分布而言,计算主梁弯矩时,对 跨中的荷载横向分布系数与主梁其他各点上的荷载横向分布系数是采用相同的值。这是近似方 法基本原理的前提决定的,因为变量分离的前提是精确内力影响面的图形在纵、横方向上各自 有相似的特征。但是对于剪力的荷载横向分布系数计算就不同了,图3是一座简支梁桥的边梁支点反力的精确影响面图:图3简支梁格系桥梁边梁支点反力影响面图图4简支梁格系桥梁边梁支点反力近似影响面由图可见,边梁

5、支点反力的影响面图形的纵横向完全不同的,如果我们任然进行简单的变 量分离绘制近似影响面,则会导致影响面峰值区域的图形误差过大(图4)。为了解决这个问题,现在的做法是:在计算支点剪力时,其荷载横向分布系数在梁端采用 按杠杆法计算得到的mc,在跨内从第一片横梁开始近似采用跨中的荷载横向分布系数m从梁端到第一片中横梁之间采用从 mc到mc的直线过渡形式;当仅有一片中横梁时,则取用距支点 1/4跨径的一段,如图5:图5简支梁格系桥梁剪力影响线即使剪力影响线采用上述折线形式,仍然是认为当支点反力达到最大值时,每片梁上的荷 载布局形式是相同的。通过观察整座桥的真实支点反力影响面可以得出,每片梁单独影响面值

6、 耳(x,y)变化趋势相差甚远,采用相同的荷载布局形式难以得到梁端最大剪力值。这个差距本文 会详细说明。3影响线与影响面差异分析计算模型计算模型来自文献3的算例五,桥梁资料及结构尺寸如下:跨径: 40m主梁全长:39.96m计算跨径:39.00m桥面净空:净-14+2 X 1.75m=17.5m设计荷载:汽-20 ,挂-100人群荷载:3.5KN/m2材料:C50 混凝土。文献3对本算例进行了修正了抗扭刚度的刚性横梁法计算。刚性横梁法计算前提有以下几占:八、(1) 2 lb4 ;(2) 至少有5根横隔梁;(3) 横梁高度至少为主梁高度的0.75倍。本算例以上三点都符合,故采用修正了抗扭刚度的刚

7、性横梁法是合理的。同时文献3得出,两车道加载时,边梁支点反力会达到最大值,且给出了影响线下的加载 方式,本文将主要对一、二车道加载两种情况进行比较。4采用空间分析计算剪力结果本文应用的空间分析有限元软件有WisePlus慧加结构分析与设计软件与大型有限元软件ANSYS两种,分别建立梁格模型与实体模型。其中梁格模型纵梁间距取图 6所示截面宽度2.5m, 每个纵梁由78个0.5m等长单元组成;横梁间距 6.5m,每个横梁由18个单元组成,以模拟横 向截面的变化。文献3已计算得出两车道加载时得到的内力值控制设计,因此本文仅验证单车道与两车道两种情况。图7梁格模型图图8实体模型4.1两种有限元模型自重

8、效应比较此部分验证梁格模型与实体模型在自重下的效应,以验证梁格模型在分析简支T梁桥上刚度满足要求,可以进入下一步的分析计算。下表为自重作用下各梁支座反力:表2自重下各梁支座反力(kN)梁号实体模型梁格模型固定端滑动端固定端滑动端1619.9599.8574.2574.22592.9596.8599.5599.53579.5589.0598.0598.04569.1582.6597.8597.85577.7588.2598.0598.06595.3597.1599.5599.57618.9599.9574.2574.28306.88282.1下表中的数据为自重作用下各片梁跨中挠度: 表3自重下跨

9、中位移比较(m实体模型梁格模型第1片梁0.0350.0348第2片梁0.0350.0349第3片梁0.0350.0349第4片梁0.0350.0349第5片梁0.0350.0349第6片梁0.0350.0349第7片梁0.0350.03484.2两种有限元模型单车道加载作用下效应比较,加载方式按照此部分主要对梁格模型与实体模型做单车道加载,活载为85规范汽-20文献3提供方式,其纵横向布置方式见图9。!4)阳 2356535表4单车道加载边梁支座反力(kN)实体模型梁格模型支座反力174.48179.04下表为单车道加载下的两种模型各梁跨中挠度比较: 表5单车道加载跨中位移比较(m实体模型梁格

10、模型第1片梁0.0040.0037第2片梁0.0040.0033第3片梁0.0030.0028第4片梁0.0030.0024第5片梁0.0020.0020第6片梁0.0020.0017第7片梁0.0010.0013图9单车道加载图示 轴重力单位:kN 尺寸单位:mF表为单车道加载下两种模型的边梁支座反力比较:4.3两种有限元模型两车道加载效应比较此部分主要对梁格模型与实体模型做两车道加载,活载为85规范汽-20级。由于“荷载横向分布系数”的方法没有考虑不同车列排布的区别,所以两个车列的纵向排列均按照文献3提供方式,其纵横向活载布置方式见图10。图10两车道加载图示(m) 轴重力单位:kN 尺寸

11、单位:mF表为两车道加载下两种模型的边梁支座反力比较: 表6两车道加载边梁支座反力(kN)F表为两车道加实体模型梁格模型表7两车道加载跨中位移比较(m实体模型梁格模型第1片梁0.0070.0063第2片梁0.0060.0059第3片梁0.0060.0053第4片梁0.0050.0048第5片梁0.0040.0042第6片梁0.0030.0036第7片梁0.0020.0031支座反力222.605226.121从以上三组数据比较来看,梁格模型与实体模型在各种工况下的效应都符合很好,这表明 通过梁格模型在刚度与作用效应上完全可以模拟原型,因此通过梁格模型来进行简支梁桥的影 响面分析是合理的,而且梁

12、格模型具有建模迅速、作用效应查看方便的优点,而实体模型要做 到这点则需要大量的后期工作。5影响面分析与影响线分析的区别通过2.2中的论述可以得知,剪力的“荷载横向分布系数”之所以采用折线形式,目的就 是为了改善影响面峰值区域内造成的误差,但是依然借用了荷载横向分布系数的大前提:内力 影响面的图形在纵、横方向上各自有相似的特征,这就默认了荷载在各片梁上的布局形式是相 同的。因此无论如何人为处理,不恰当的前提总会带来计算结果上的出入。以下本文将对文献 3中简支梁桥的影响线加载与影响面加载下的边梁支点反力效应做一比较。5.1单车道加载下的影响线效应与影响面效应表8单车道影响线与影响面分析结果(kN)

13、加载方式图9单车道加载影响面最大加载支点反力179.037188.158由上表中加载结果可以看出,单车道情况下,两种加载方式结果很接近,这是因为单车道 在整个影响面上的影响范围有限,结构的空间效应并不明显,第片梁的影响面值起主要作用。5.2两车道加载下的影响线效应与影响面效应表9两车道影响线与影响面分析结果(kN)加载方式文献3影响线加载图10两车道 加载影响面最大 加载支点反力202.870226.121235.429通过上表中的数据可以明显看出,即使采用与文献3中提供的影响线最大加载布局加载在 影响面上,得到的支点反力已经比文献3支点反力结果大了11.5%。然而这种方式并不是影响面上的最大

14、加载方式,这个差距仅仅是相同加载方式采用近似影响线加载与精确影响面加载造 成的差别。当考虑到不同车道在精确影响面上采用最大加载方式加载时,支点最大剪力比文献 3中的影响线最大结果大了 16.05%,差距较为明显。6结论首先建立简支T梁桥的梁格模型与实体模型,通过两种模型计算结果比较可以表明采用梁 格模型分析简支T梁桥是正确的,并采用梁格模型对简支梁桥进行影响面加载分析。本文2.2中提到的简支梁桥剪力采用折线形影响线加载的计算方法,是在当时电算手段落 后的情况下采用的一种近似方法,这种方法借用了弯矩影响线的原理。然而这种方法存在着以 下两个缺点:(1) 影响线在梁端采用按杠杆法计算得到的mc,在

15、跨内从第一片横梁开始近似采用跨中弯矩的荷载横向分布系数 mc,从梁端到第一片中横梁之间采用从mc到mc的直线过渡形式;这种取值方式本身存在着较大误差,它等于是默认了跨中部分剪力影响面在纵横方向线性相似,而且端部从mC线性过渡到mc也存在较大误差;(2) 剪力影响线在借用了弯矩影响线的前提下,最大加载是各片梁的车轴布置方式是相同 的,然事实上每片剪力梁影响面的纵向线型相差明显(见图 3),因此最大加载时不同梁上车轴 的排列布置方式实际上是有较大差异的。上述两点误差累计在一起,导致本文验证的边梁支点反力误差达到16.05%。参考文献1范立础.桥梁工程.北京:人民交通出版社,2001.2杜国华,毛昌时,司徒妙龄.桥梁结构分析M.上海:同济大学出版社,1994.3易建国.混凝土简支梁(板)桥(第二版).北京:人民交通出版社,2001.

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 嵌入式系统概论-以S3C2440核心为架构课件

- 地理事象的季节变化课件

- 地理中外著名旅游景观欣赏课件

- 地理中图版选修5第一章第二节主要自然灾害及其分布课件

- 地理中考复习-地图课件

- 北师大版历史八年级下册第17课《筑起钢铁长城》课件1

- 北师大版历史八下《祖国统一的历史大潮》课件5

- 北师大版历史八下《欣欣向荣的科教文体事业》3课件

- 北师大版历史八下《蓝色的地中海文明》课件

- 北师大版历史九年级下册第10课“冷战”与“热战”丁飞鹤T-课件

- 北师大版历史八下第17课《大河流域的文明曙光》课件

- 北师大版历史九上1718课课件

- 高中化学热力学复习10多重平衡与化学计算ppt课件

- 高中化学第1章化学反应与能量转化第3节化学能转化为电能电池ppt课件1鲁科版选修

- 高中化学第三节玻璃、陶瓷和水泥公开课课件