针灸学习题集(已排版)

针灸学习题集(已排版)

《针灸学习题集(已排版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《针灸学习题集(已排版)(22页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

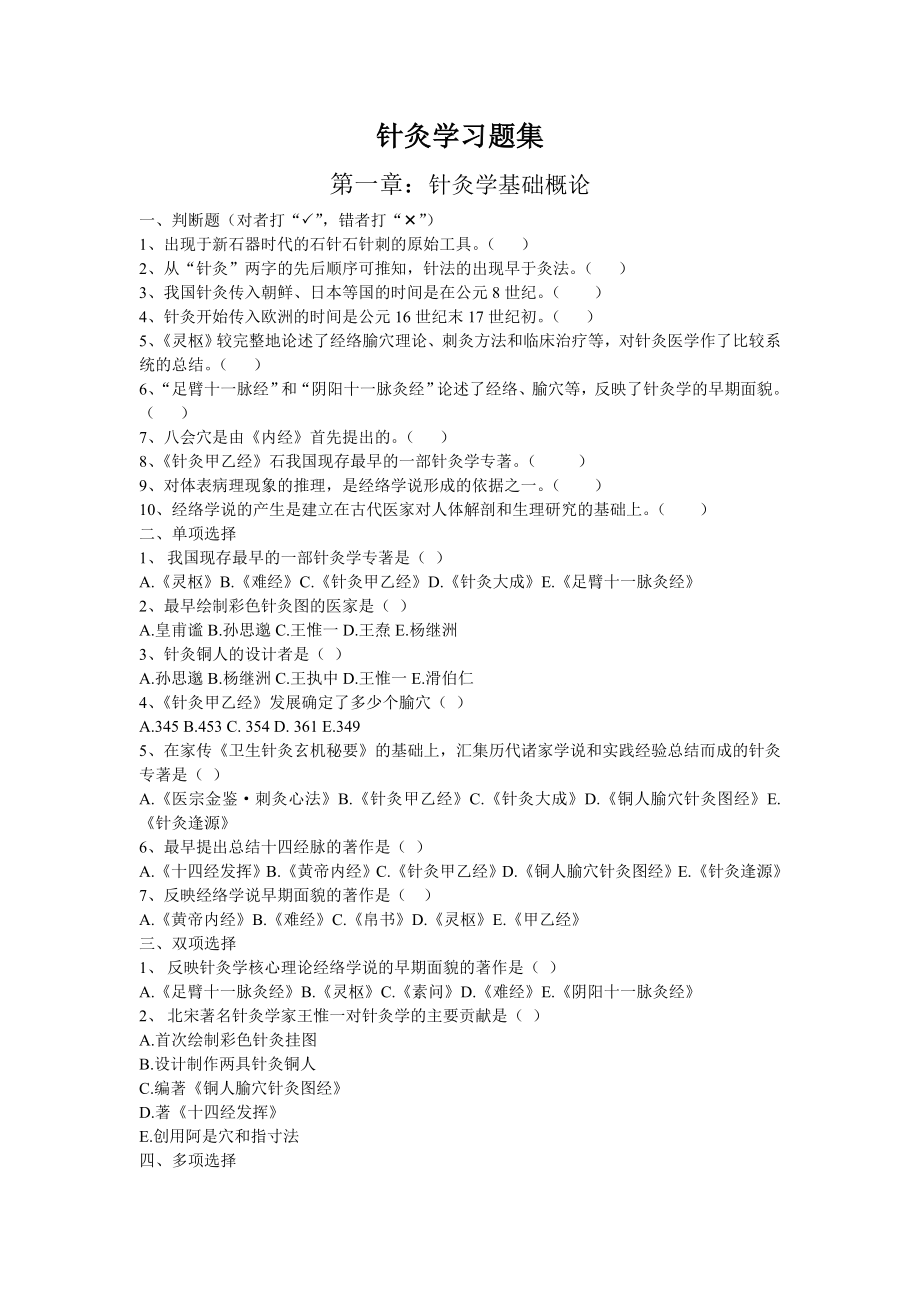

1、针灸学习题集第一章:针灸学基础概论一、判断题(对者打“P”,错者打“”)1、出现于新石器时代的石针石针刺的原始工具。( )2、从“针灸”两字的先后顺序可推知,针法的出现早于灸法。( )3、我国针灸传入朝鲜、日本等国的时间是在公元8世纪。( )4、针灸开始传入欧洲的时间是公元16世纪末17世纪初。( )5、灵枢较完整地论述了经络腧穴理论、刺灸方法和临床治疗等,对针灸医学作了比较系统的总结。( )6、“足臂十一脉经”和“阴阳十一脉灸经”论述了经络、腧穴等,反映了针灸学的早期面貌。( )7、八会穴是由内经首先提出的。( )8、针灸甲乙经石我国现存最早的一部针灸学专著。( )9、对体表病理现象的推理,

2、是经络学说形成的依据之一。()10、经络学说的产生是建立在古代医家对人体解剖和生理研究的基础上。()二、单项选择1、 我国现存最早的一部针灸学专著是( )A.灵枢B.难经C.针灸甲乙经D.针灸大成E.足臂十一脉灸经2、最早绘制彩色针灸图的医家是( )A.皇甫谧B.孙思邈C.王惟一D.王焘E.杨继洲3、针灸铜人的设计者是( )A.孙思邈B.杨继洲C.王执中D.王惟一E.滑伯仁4、针灸甲乙经发展确定了多少个腧穴( )A.345 B.453 C. 354 D. 361 E.3495、在家传卫生针灸玄机秘要的基础上,汇集历代诸家学说和实践经验总结而成的针灸专著是( )A.医宗金鉴刺灸心法B.针灸甲乙经

3、C.针灸大成D.铜人腧穴针灸图经E.针灸逢源6、最早提出总结十四经脉的著作是( )A.十四经发挥B.黄帝内经C.针灸甲乙经D.铜人腧穴针灸图经E.针灸逢源7、反映经络学说早期面貌的著作是( )A.黄帝内经B.难经C.帛书D.灵枢E.甲乙经三、双项选择1、 反映针灸学核心理论经络学说的早期面貌的著作是( )A.足臂十一脉灸经B.灵枢C.素问D.难经E.阴阳十一脉灸经2、 北宋著名针灸学家王惟一对针灸学的主要贡献是( )A.首次绘制彩色针灸挂图B.设计制作两具针灸铜人C.编著铜人腧穴针灸图经D.著十四经发挥E.创用阿是穴和指寸法四、多项选择1、 针灸疗法的优点主要是( )A.疗效明显 B.操作方便

4、 C.经济安全 D.易于接受 E.适应证广2、 在针具发展变化过程中曾使用过( )A.骨针 B.石针 C.铁针 D.金银针 E.青铜针3、 孙思邈对针灸学的贡献主要有( )A.绘制“明堂三人图” B.设计制作针灸铜人 C.提出阿是穴 D.创用指寸法 E.提出十四经概念4、 皇甫谧著甲乙经主要参考了下列哪些书籍( )A.素问B.灵枢C.难经D.伤寒论E.明堂孔穴针灸治要5、 明代主要针灸著作有( )A.针灸大全B.针灸问对C.针灸聚英D.针灸逢源E.神应经6、唐太医署负责掌管医药教育,内设针灸医学专业,其中有:( )A. 针博士一人B. 针助教一人 C.针讲师十人 D.针工二十人 E.针生二十人

5、五、简述1、 针灸治病的特点是什么?2、 我国现存最早的针灸专书是什么?3、 我国现存最早的经脉专著是什么?4、 简述我国针灸医学史上的三次大总结。六、论述1、 试述针灸的起源。2、 我国历代具有代表性的针灸著作有哪些?第二章 经络腧穴学总论第12节 经络系统概论一、名词解释1、经络2、经络学说3、正经4、奇经八脉5、十四经6、十五络脉7、十二经别 8、一源三歧9、六合10、十二经筋11、十二皮部12、经隧13、经脉14、经气15、经穴16、气功17、脑髓18、经络之气19、孙脉20、孙络21、标本根结22、气街23、四海二、判断题(对者打“P”,错者打“”)1、经络系统中主干是经脉,分支是络

6、脉,小分支是孙脉。( )2、主治范围相似的腧穴往往有规律地排列在一条线路上。()3、某一脏器发生病变,在体表相应部位可有压痛、结节、皮疹、灼热等反应。()4、十四经脉是经络系统的主体,故又称为正经。()5、足三阴经在小腿下半部及足部,其排列顺序是厥阴在前、太阴在中、少阴在后。()6、手三阳经的循行走向是从头走手。()7、足三阳经的循行走向是从足走腹(胸)。()8、互为表里的阴经与阳经在体内有属络关系,即阴经属脏络腑,阳经属腑络脏。()9、手足阳经在头面部相接,手足阴经在胸腹部相联结。()10、足太阴脾经与手少阴心经交接于心中。()11、冲脉与诸阳经有联系,又称为“阳脉之海”或“血海”。()12

7、、十五络脉的命名分别以十五络所发出的经脉名称命名。()13、十二经脉的别络从其表里经的络穴分出。()14、阴经穴位能治头面、五官疾病与经络联系有关。()15、由于十二皮部属于人体最外层,又与经络气血相通,故是机体的卫外屏障。()16、“标本”强调经脉分布于上下部位的相应关系,而“根结”理论强调经气两极间的联系。()17、十二经脉的“四根三结”指的是四肢为“根”,头、胸、腹三部为“结”。()18、灵枢卫气指出头、胸、腹、胫部是经气流行、集中和布散的主要部位,即“气街”。()19、十二经脉的名称由手足、阴阳和脏腑三部分组成。()20、肺经表示该经脉属肺腑,胃经表示该经脉属胃脏。()21、阴气最盛为

8、太阴,其次为少阴,再次为厥阴。()22、阳气最盛为阳明,其次为少阳,再次为太阳。()23、其“有穴通路”是经脉的主要循行路线,一般经穴图和经穴模型都表示这些内容。()24、四肢部:四肢内侧面为阴,外侧面为阳。()25、十二经脉在四肢的分布规律是:太阴、阳明在前,厥阴、太阳在中(侧),少阴、少阳在后。()26、十二经脉在躯干部的分布,大致是手三阴联系胸;足三阴联系腹及胸。()27、十二经脉在头部的分布,手足三阳联系头,故称“头为诸阳之会”。()28、手足三阳经在头和躯干部的分布较广泛,大致情况是阳明行于身前,太阳行于身侧,少阳行于身后,在头部也是如此。()29、十二经脉“内属于府藏”,即指其内行

9、部分。()30、脏腑中,脏为阴,腑为阳。()31、手三阴联系于胸部,其肺、心包、心;足三阴联系于腹部,其内属于脾、肝、肾,这就是所谓的“阴脉营其府”。()32、阳经属于腑,足三阳内属于胃、胆、膀胱;手三阳内属于大肠、三焦、小肠,这就是所谓的“阳脉营其藏”。()33、脏腑有表里相合关系,十二经脉内属于脏腑,亦有相应的表里相合关系。()34、阴经为里,属于脏,阳经为表,属于腑。()35、互为表里的阴经与阳经在体内有属络关系,阴经属腑络脏,阳经属脏络腑。()36、手三阴经脉循行走向规律是从胸走手。()37、手三阳经脉循行走向规律是从手走头。()38、足三阳经脉循行走向规律是从足走腹(胸)。()39、

10、足三阴经脉循行走向规律是从头走足。()40、十二经脉主运行气血,营气行于脉中,卫气行于脉外。()41、营气运行顺序也就是十二经脉的顺序,而且与前后正中的督脉和任脉也相通。()42、阴经与阳经(表里经)在手足部衔接。()43、手太阴肺经在无名指与手阳明大肠经交接。()44、手厥阴心包经在小指与手太阳小肠经交接。()45、手少阴心经在无名指与手少阳三焦经衔接。()46、足阳明胃经在足大趾(内侧)与足太阴脾经相接。()47、足太阳膀胱经在足小趾与足少阴肾经相连。()48、足少阳胆经大趾次趾外侧与足厥阴肝经连接。()49、阳经与阳经(同名经)在头面衔接。()50、手阳明大肠经和足阳明胃经在鼻旁连接。(

11、)51、手太阳小肠经与足太阳膀胱经目外眦交接。()52、手少阳三焦经与足少阳胆经在目内眦衔接。()53、阴经与阴经(手足三阴经)在胸部衔接。()54、足太阴脾经与手厥阴心包经交接于心中。()55、足少阴肾经与手少阴心经交接与胸中。()56、足厥阴肝经与手太阴肺经交接于胸中。()57、奇经八脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阳跷脉和阴跷脉、阳维脉和阴维脉。()58、任、督、冲三脉皆起于胞中,同出于会阴而异行,称为“一源三歧”。()59、十二经别,十从十二经脉另行分出,不深入体腔,以加强表里相合关系的支脉,又称“别行之正经”。()60、十二经别一般多从四肢肘膝上下的正经分出,分布于胸腹腔和头部,其间

12、有“离、合、入、出”的分布特点。()61、从十二经脉分出的称“离”。()62、十二经别,进入胸腹腔称“入”。()63、与表里经别同行称“合”。()64、在头顶部出来的经别称“出”。()65、十二经脉在四肢部各分出一络,再加躯干前的任脉络,躯干后的督脉络及躯干侧的脾之大络,共十五条称“十五络脉”。()66、“浮络”为浮行于深沉部位的络脉。()67、“孙络”是络脉中最大的分支。()68、“血络“是指细小的血管。()69、十二经筋,是指十二经脉相应的筋肉部分,分布范围与十二经脉大体一致。()70、经筋的作用是约束骨骼,活动关节,保持人体正常的运动功能,维持人体正常的体位姿势。()71、十二皮部是指与

13、十二经脉相应的皮肤部分,属十二经脉及其络脉的散步部位。()72、经络的作用是:沟通上下,网络全身;运行阴阳,协调气血;抗御病邪,反映症候;传导作用,调整感应。()73、灵枢经脉指出:“经脉者,可以决生死,处百病,调虚实,不可不通”。()74、灵枢海论说:“夫十二经脉者,内属于府藏,外络于关节”。()75、灵枢刺节真邪所言:“泻其有余,补其不足,阴阳平复”。()76、四总穴歌所说的:“肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收,”是典型的循经取穴方法的具体应用。()三、单项选择1、十二经脉的命名主要是结合了( )A.阴阳,五行,脏腑三方面的内容B.阴阳,五行,手足三方面的内容C.阴阳,脏腑,

14、手足三方面的内容D.五行,脏腑,手足三方面的内容E.阴阳,五行,手足三方面的内容2、手足三阳经在头身,四肢的分布规律一般是( )A.太阳在前,少阳在中,阳明在后B.少阳在前,阳明在中,太阳在后C.太阳在前,阳明在中,少阳在后D.阳明在前,少阳在中,太阳在后E.阳明在前,太阳在中,少阳在后3、足三阴经在下肢的分布皆是( )A.太阴在前,厥阴在中,少阴在后B.厥阴在前,太阴在中,少阴在后C.太阴在前,少阴在中,厥阴在后D.厥阴在前,少阴在中,太阴在后E.以上都不是4、足三阳经行走方向的规律是( )A.从手走头 B.从胸走手 C.从足走腹 D.从头走足 E.从足走胸5、十二经脉中的阳经与阳经的交接在

15、( )A.额头部 B.面部 C.上肢部 D.胸腹部 E.下肢部6、奇经八脉与十二经脉的不同之处下述哪项是错误的( )A.不直属脏腑 B.无表里配合 C.没有十二正经那样的循环流注关系 D.没有专属的腧穴 E.除带脉外都自下而上走行7、督脉的生理作用是( )A.调节冲任督带 B.总督奇经八脉 C.调节阳经经气 D.调节阴经经气 E.调节十二经气血8、经络学说中的“血海”指的是( )A.足阳明胃经 B.督脉 C.任脉 D.冲脉 E.足太阴脾经9、具有调节肢体运动和眼睑开合功能的经脉是( )A.督脉 B.足太阳膀胱经 C.阴阳跷脉 D.阴阳维脉 E.足少阳胆经10、督脉别络散布于( )A.腹部 B.

16、胸胁部 C.头部 D.腰骶部 E.以上都不是11、脾之大络分出的部位的穴位是( )A.丰隆 B.内关 C.大包 D.公孙 E.支正12、十二经络脉的走向规律是( )A.阴经会合于阴经,阴经归并与阳经 B.呈网状扩散C.与十二经脉共同传注 D.阴经络脉走向阳经,阳经络脉走向阴经E.以上都不是13、在经络系统中具有离入出合循行特点的是( )A.奇经八脉 B.十五络脉 C.十二经别 D.十二经脉 E.十二皮部14、经络系统中能加强经脉之间浅表联系的主要是( )A.十二皮部 B.十二经别 C.十二经筋 D.十五络脉 E.奇经八脉15、下列除外,其循行走向均是从四肢末端走向头身( )A.十二经别 B.十

17、二经筋 C.手三阴经 D.足三阴经 E.十二经络脉16、寸口之中太渊穴处为何经“本”( )A.手少阴经 B.手太阳经 C.手太阴经 D.手阳明经 E.手厥阴经四、双项选择1、关于十五络脉的循行分布哪些是错误的( )A.阴经络脉别络于相表里的阳经B.阳经络脉别络于相表里的阴经C.督脉别络散于头D.任脉别络散布于胸胁E.脾之大络散于腹部2、调节肢体运动,司眼睑开合的奇经是( )A.督脉 B.阴维脉 C.阴跷脉 D.阴维脉 E.阴跷脉3、足太阳膀胱经的根结部位分别是( )A.涌泉 B.至阴 C.命门(目) D.大敦 E.窗笼(耳)4、手少阴心经的标本部位相应腧穴是( )A.太渊 B.神门 C.内关

18、D.心俞 E.天池五、多项选择1、经络学说形成的依据有( )A.针灸刺激的感应和传导的观察B.气功导引中体内气的流动C.腧穴主治功能的归纳D.体表病理现象的推理E.解剖和生理现象的观察2、经脉包括以下哪些内容( )A.手足三阴经三阳经 B.奇经八脉 C.十二经筋 D.十五别络 E.十二经别3、起于胞中的奇经有( )A.冲脉 B.带脉 C.任脉 D.督脉 E.阴维脉4、根据灵枢卫气篇的论述,人体的气街部位在:( )A.胫 B.胸 C.肾 D.腹 E.头六、简述1、经络系统的主要内容包括哪些部分?2、简述十二经脉的循行走向与交接规律。3、写出十二经脉逐经相传的传注次序。4、十二经脉在头身、四肢的分

19、布规律是什么?5、奇经八脉有何生理特点及功用?七、论述1、 十二经别的分布特点及主要作用是什么?2、 标本根结,气街理论对针灸临床有何指导意义?3、 试述经络的生理功能及经络学说在临床上的应用。第36节 腧穴概论一、名词解释1、腧穴2、经穴 3、奇穴4、阿是穴5、特定穴6、五腧穴7、原穴8、络穴9、郄穴10、下合穴11、背俞穴12、募穴13、八会穴14、八脉交会穴15、交会穴16、自然标志定位法17、骨度分寸定位法18、指寸定位法19、中指同身寸20、拇指同身寸21、一夫法22、活动标志二、填空1、针灸起源于 时代。2、针灸疗法具有 、 、 、 等优点。3、据鉴定认为针法的原始工具是 。4、后

20、世称为针经的书是 。5、我国现存最早的针灸专著是 。由 代 编著。6、 代著名医家 在其著作 中绘制了“名堂三人图 ”,还创用阿是穴和指寸法。7、北宋著名的针灸学家 于1026年撰成 ,并刻于石碑上供人们参抄拓印。8、我国最早的针灸模型是由 时期的医家 设计铸造的。9、灸法最早盛行的时期是 。10、 代 于公元1341年著 ,将十二经脉、任、督二脉合称十四经脉。11、明代针灸家的代表作是 ,由 编撰。12、我国针灸史上载至清末有过三次较大的总结,其代表著作分别是 、 和 。13、经络是 , 和体表及全身各部的通道,是人体功能的 系统。14、1973年在湖南长沙马王堆三号汉墓出土的医学帛书中,有

21、两种古代经脉的文献,即 、 。15、论语季氏篇将人的一生分成三个阶段,少年时是“ ”,壮年时是“ ”,老年时是“ ”,说明那时已把“ ”变化看成是生命的主要特征。16、管子水地篇还说:“水者地之 ,如筋脉之 者也”。17、灵枢经脉:“人始 ,先成 ,精成而脑髓 ,骨为 ,脉为 ,筋为 ,肉为 ,皮肤坚而毛发 ,谷(饮食)入于 ,脉道以 ,血气乃 。18、灵枢脉度:“经脉为 ,支而横者为 ,络之别者为 。”19、经络系统包括 、 、 、 、 和十二皮部。20、灵枢海论:“夫十二经脉者,内属于 ,外络于支 ”。21、十二经脉是经络系统的主体,故又被称为“ ”。22、十二经脉的名称原则是由 、 和

22、三部分组成。23、四肢部:四肢内侧面为 ,外侧面为 。手足阴经分布于四肢的 ,手足阳经分布于四肢的 。24、十二经脉在四肢的分布规律是:太阴、阳明在 ,厥阴、少阳在 ,少阴、太阳在 。25、脏腑有表里相合关系,十二经脉内属于脏腑,亦有相应的 相合关系。阴经为 ,属于 ,阳经为 ,属于 。26、互为表里的阴经与阳经在体内有 关系,阴经属 络 ,阳经属 络 。27、灵枢逆顺肥瘦:“手之三阴从藏走 ,手之三阳从手走 ,足之三阳从头走 ,足之三阴从足走 。28、灵枢中有“脉行之逆顺”,后来称为“ ”。有了逆顺,十二经脉之间就可连贯起来,构成“ ”的气血 关系。29、十二经脉主运行气血,营气行于脉 ,卫

23、气行于脉 。30、阴经与阳经(表里经)在 部衔接。31、手太阴肺经在 与手阳明大肠经交接。32、手少阴心经在 与手太阳小肠经连接。33、手厥阴心包经在 与手少阳三焦经衔接。34、足阳明胃经在 与足太阴脾经相连。35、足太阳膀胱经在 与足少阴肾经相连。36、足少阳胆经在 (外侧)与足厥阴肝经连接。37、阳经与阳经(同名阳经)在 部衔接。38、手阳明大肠经合足阳明胃经在 连接。39、手太阳小肠经与足太阳膀胱经在 交接。40、手少阳三焦经合足少阳胆经在 衔接。41、阴经与阴经(手足三阴经)在 衔接。42、足太阴脾经与手少阴心经交接于 。43、足少阴肾经与手厥阴心包经交接于 。44、足厥阴肝经与手太阴

24、肺经交接于 。45、灵枢营卫生会:“阴阳相 ,如环无 ”。46、奇经八脉,包括 、 、 、 、 和 、 和阴维脉。47、督脉行于 正中线,任脉行于 正中线,任、督二脉各有本经所属 ,故与十二经脉相提并论,合称为“ ”。48 、任、督、冲三脉皆起于 同出于 而异行,称为“ ”。49、十二经别十从十二经脉 分出,深入 ,以加强 相合关系的支脉,又“别行之 ”。50、十二经别一般多从四肢肘膝上下的正经分出,分布于胸腹腔和头部,其间有“ ”的分布特点。从十二经脉分出称“ ”,进入胸腹腔称“ ”,在头项部出来称“ ”,与表里经别同行称“ ”。 51、手足三阴三阳经别,阴阳 关系组成六对,称为“ ”。52

25、、十二经脉在四肢部各分出一络,再加躯干前的 络、躯干后的 络及躯干侧的 络,共十五条,称“ ”。53、络脉按其形状、大小、深浅等的不同又有不同的名称,“ ”为浮行于浅表部位的络脉,“ ”是络脉中最细小的分支,“ ”则指细小的血管。54、十二经筋是指十二经脉相应的 部分,其分布范围与十二经脉大体 。55、经筋各起于四肢 ,结聚于 和 部,有的进入 腔,但不像经脉那样 脏腑。56、经筋的作用是 骨骼,活动 ,保持人体正常的运动 , 人体正常的体位姿势。57、十二皮部,是指与十二经脉 的皮肤部分,属 及其络脉的 部位。58、由于皮部位于人体最 层,所以是 的卫外屏障。59、素问皮部论说:“皮者脉之布

26、也,邪客于皮则 开,开则 入客于络脉,络脉 注于经脉,经脉 入舍于府藏也”。60、经各的作用主要包括 、 、 、 。 61、灵枢经脉指出:“经脉者,所以决 , 处 ,调 不可不通。”62、灵枢脉度:“内 脏腑,外 腠理。”63、素问生气通天论:“阴平 秘,精神 治” 。64、经络的作用:沟通 ,网络 。65、经络的作用:运行 ,协调 。66、经络的作用:抗御 ,反映 。67、经络的作用:传导 ,调整 。68、素问缪制论说:“夫邪之客于 也,必先舍于 ,留而不去,入舍于 ,留而不去,入舍于 ,留而不去,入舍于 ,内连 ,散于 。”69、灵枢官能说:“串于 气,明于 隧。”70、灵枢九年十原说:“

27、刺之 ,气 而有效。”71、灵枢刺节真邪:“泻其有 ,补其不 ,阴阳 复”。72、灵枢经水说:“审、 、 、 、 视其寒温盛衰而调之”。 73、素问三部九候论说:“视其经络 ,以上下逆从 之”。74、在足阳明胃经上,具有强壮作用的腧穴是 穴。75、素问皮部论说:“皮有 ,脉有 ,筋有 ,骨有 ,其所生病 ”。76、灵枢九针十二厚:“神气之所游行 入也”。77、腧穴是脏腑经络 输注于躯体外部的特殊部位,也是疾病的 和针灸等治法的 。78、灵枢九针十二厚说:“五藏有疾也,应出 ,十二原各有所出,明知 ,睹其应,而知 之害矣”。79、内经记载穴有穴名者约 穴左右。80、明代针灸大成记载腧穴有 穴。8

28、1、清代李学川针灸逢源记载经穴总数 穴。82、凡归属于十二经脉和 、 的腧穴,亦即归属于十四经的穴位,总称“经穴”。83、凡末归入 范围,而有具体的 和 的经验效穴,统称“经外奇穴”。84、足三阴经在 以下的排列为厥阴在前,太阴在中,少阴在后。85、十二经脉流注次序为:肺 大肠 胃 脾 、 肾 、 、 肝。86、任脉的别络从鸠尾分出以后散布于 ;督脉的别络从 分出后散布于头,脾之大络从大包分出以后散布于 。87、四总穴歌所说的“肚腹 留,腰背 求,头项寻 ,面口 收”。是典型的循经取穴方法的具体应用。88、医学入门说:“医而不明 ,犹入夜行 ,业者不可 !” 89、晋代针灸甲乙经中记载经穴共

29、穴。90、阿是穴,又称 穴、 穴等,通常是指该处既不是 穴,又不是 穴,只是按压痛点取穴。91、“阿是穴”之名见于唐代 。92、灵枢五邪说:“以手疾 之,快然乃 之”。93、素问阴阳应象大论说:“气穴所 ,各有处 ”。94、腧穴作为脏腑经络气血转输出入的特殊部位,其作用与脏腑、经络有着密切关系,主要体现在 和 两方面。95、腧穴的治疗作用有以下三个方面的特点: 、 、 。96、腧穴的主治规律: 、 。97、十四经中具有特殊治疗作用,并按特定 归类的腧穴,称为 穴。98、特定穴包括在四肢肘、膝以下的 、 、 、 、 、下合穴;在胸腹、背腰部的 、 ;在四肢躯干的 以及全身经脉的交会穴。99、十二

30、经脉在肘膝关节以下各有称为 、 、 、 、 的五个腧穴,合称“ ”。 100、灵枢九针十二厚:“所出为 ,所溜为 ,所注为 ,所行为 ,所入为 ”。101、灵枢本输指出阴经井穴属 ,阳经井穴属 。102、难经六十四难:“阴井 ,阳井 ,阴荥 ,阳荥 ;阴俞 ,阳俞 ;阴经 ,阳经 ;阴合 ,阳合 。”103、灵枢顺气一日分为四时提出的“病在藏者取之 ;病变于色者取之 ;病时间时甚者取之 ;病变于音者取之 ;经满而血者,病在胃,及以饮食不节得病者,取之于 ”。104、难经六十八难说:“井主 ,荥主 ,俞主 ,经主 ,合主 ”。105、难经七十四难指出:“春刺 ,夏刺 ,季夏刺 ,秋刺 ,冬刺 ”

31、。106、十二经脉在腕、踝关节附近各有一个腧穴,是脏腑原气留止的部位,称为 ,合称“ ”。107、灵枢九针十二原篇中提出了五脏原:肺原出于 ,心原出于 ,肝原出于 ,脾原出于 ,肾原出于 ,灵枢本输补充了六腑原穴:大肠原过于 ,胃原过于 ,小肠原过于 ,膀胱原过于 ,三焦原过于 ,胆原过于 。108、灵枢九针十二原说:“五脏有疾也,当取之 ”。109、十二经在肘、膝关节以下各有一络穴,加上躯干前的 络穴,躯干后的 络穴和躯干侧的 ,合称“ ”。110、原穴和络穴在临床上既可单独使用,也可相互配合使用,原络合用称“ ”。111、郄穴是各经脉在四肢部经气 的部位,郄与“隙”通,是 、 的意思。11

32、2、“临床上郄穴常用来治疗本经循行部位及所属脏腑的 病症。阴经郄穴多治 ,阳经郄穴多治 。”113、背俞穴,是脏腑之气 于背腰部的腧穴。114、背俞穴位于背腰部 经的第 侧线上,大体依脏腑位置而上下排列。 115、募穴是脏腑之气 于胸腹部的腧穴称募穴。116、难经六十七难说:“阳病行阳,故气募在 ”。117、八会穴,是指脏、 、 、 、 、 、 、 、 所会聚的八个腧穴。 118、难经四十五难:“腑会 ,脏会 ,筋会 ,髓会 ,血会 ,骨会 ,脉会 ,气会 ”。119、八脉交会穴,原称“ ”、“ ”和“ ”。120、八脉交会穴:公孙从足太阴脾经入腹,与 脉相通。121、八脉交会穴:内关从手厥阴

33、心包经,于胸中与 脉相通。122、八脉交会穴:外关从手少阳三焦经上肩,与 脉相通。123、八脉交会穴:足临泣从足少阳胆经过季胁,与 脉相通。124、八脉交会穴:申脉从足太阳膀胱经,与 脉相通。125、八脉交会穴:后溪从手太阳小肠经交肩会于大椎,与 脉相通。126、八脉交会穴:照海从足少阴肾经,与 相通。127、八脉交会穴:列缺从手太阴肺经循喉咙,与 脉相通。128、灵枢邪气脏腑病形提出了“合治内府”理论,说明六腑病应取用其下合穴:“胃合于 ,大肠合于 ,小肠合入于 ,三焦合入于 ,膀胱合入于 ,胆合入于 ”。129、素问咳论说:“治府者,治其 ”。130、腧穴定位法包括: 、 、 。131、体

34、表标志,主要指分布于全身体表的骨性标志和肌性标志,可分为 和 两类。132、骨度分寸中:前发际至后发际 寸。133、骨度分寸中:前额两发角之间 寸。134、骨度分寸中:耳后两完骨(乳突)之间 寸。135、骨度分寸中:天突至歧骨(胸剑联合) 寸。136、骨度分寸中:歧骨至脐中 寸。137、骨度分寸中:脐中至横骨上廉(耻骨联合上缘) 寸。138、骨度分寸中:两乳头之间 寸。139、骨度分寸中:大椎以下至尾骶 寸。140、骨度分寸中:腋以下至季胁 寸。141、骨度分寸中:季胁以下至髀枢 寸。142、骨度分寸中:腋前纹头(腋前皱襞)至肘横纹 寸。143、骨度分寸中:肘横纹至腕横纹 寸。144、骨度分寸

35、中:横骨上廉至内辅骨上廉 寸。145、骨度分寸中:内辅骨下廉至内踝尖 寸。146、骨度分寸中:髀枢至膝中 寸。147、骨度分寸中:膝中至外踝尖 寸。148、骨度分寸中:外踝尖至足底 寸。149、骨度分寸中:手指比量,原是指以患者 的手指为 取穴,称为“ ”。150、针灸大成:“大指中指相屈如环,取中指中节横纹 相去长短为 寸”。151、千金方:“凡量一夫之法,覆手并舒四指,对度四指上 节上横过为 ”。152、人体腧穴大体上可归纳为 、 、 三类。153、十四经穴的主治作用,归纳起来大致是:本经腧穴能治 病,表里经腧穴能治 ,邻近经穴能配合治疗 病。154、 经之原穴又为五输穴中的输穴。155、

36、在体表标志取穴法中,肩胛骨下角相当于第 椎,骼嵴相当于第 椎。三、判断题(对者打“P”,错者打“”)1、明代杨继洲针灸大成载定经穴名361个。( )2、人体的腧穴很多,大体上可归纳为十二经穴、奇穴、阿是穴三类。( )3、阿是穴是以患部的压痛点或其它反应点作为针灸施述部位的一类穴位。( )4、腧穴的名称是以其所居部位和作用为基础而确定的。( )5、近治作用是一切腧穴主治作用所具有的共同特点。( )6、针刺天枢既能止泻,又能通便。( )7、所有的特定穴都是经穴。( )8、灵枢九针十二原指出:“所出为井,所溜为经,所注为输,所行为荥,所入为合”。( )9、阴经之原穴又为五输穴中的输穴。( )10、十

37、二经脉和奇经八脉中的任、督、冲、带脉各有一个郄穴。( )11、脏腑背俞穴均位于背腰部足太阳膀胱经第一侧线上,其位置大体与相关脏腑所在部位相接近。( )12、八脉交会穴能主治奇经病证,均位于腕踝部上下。( )13、下颌角前上方约一横指当咀嚼时咬肌隆起,按之凹陷处取颊车穴属固定标志取穴法。( )14、指寸定位法是指依据医者本人手指所规定的分寸来量取腧穴的定位方法。( )15、拇指同身寸,又名“一夫法”。( )16、根据骨度分寸法,眉间(印堂)至后发际正中第7椎棘突下(大椎)为16寸。( )17、根据骨度分寸法:两侧额角发际(头维)之间为8寸。( )18、根据骨度分寸法:腋窝顶点至第11肋端(章门)

38、为12寸。( )19、根据骨度分寸法:肩峰缘至后正中线为9寸。( )20、根据骨度分寸法:胸骨上窝(天突)至胸剑联合中点(歧骨)为9寸。( )21、内经多处提到“三百六十五穴”之数,但实际其载有穴名者约160穴左右。( )22、晋代针灸甲乙经与千金翼方所载穴名数339穴。( )23、宋代铜人腧穴针灸图经与元代十四经发挥所载穴数354穴。( )24、明代针灸大成载有349穴。( )25、清代针灸逢源经穴总数共361穴。( )26、“以痛为腧”最早出自针灸甲乙经。( )27千金翼方说:“凡诸孔穴,名不徒设,皆有深意”。( )28、腧穴的治疗作用有:邻近作用、远道作用、整体作用。( )29、腧穴的主

39、治规律包括分经主治规律,分部主治规律。( )30、十二经中具有特殊治疗作用,并按特定称号归类的腧穴称为特定穴。( )31、十四经脉在肘膝关节以下各有称为井、荥、输、经、合的五个腧穴合称“五腧穴”。( )32、灵枢本输指出阴经井穴属木,阳经井穴属金。( )33、难经七十四难指出:“春刺井,夏刺荥,季夏刺俞,秋刺经,冬刺合”。( )34、十二经脉在腕、踝关节附近各有一个腧穴,是脏腑原气通行的部位,称为“原穴”,合称“十二原”。( )35、灵枢九针十二原说:“五脏有疾也,当取之十二原”。( )36、十二络穴能沟通表里两经,故有“一络通两经”之说。( )37、郄穴是各经脉在四肢部经气深聚的部位。( )

40、38、十六个郄穴都分布于四肢肘膝关节以下。( )39、临床上郄穴常用来治疗表里经循行部位及所属脏腑的急性病症。阴经郄穴多治急性痛症;阳经郄穴多治血症。( )40、背俞穴是脏腑之气输注于背腰部的腧穴。( )41、临床上背俞穴可治疗六腑病症。( )42、脏腑之气结聚于胸腹的腧穴称为募穴。( )43、临床上募穴多治疗五脏病症。( )44、八会穴是指脏腑、气血、筋、脉、骨、髓所会聚的八个腧穴。( )45、难经四十五难:“脏会中脘,腑会章门,筋会阳陵泉,髓会绝骨,血会膈俞,骨会大杼,脉会太渊,气会膻中”。( )四、单项选择1、内经一书论及穴名约为:( )A.160 B.140 C.180 D.200 E

41、.以上均不是2、现有的经穴数目:( )A.360 B.361 C.362 D.364 E.3653、郄穴的数目是:( )A.12个 B.8个 C.15个 D.16个 E.以上均不是4、骨度分寸法最早见于:( )A.内经 B.难经 C.甲乙经 D.千金方 E.帛书5、根据骨度分寸法除外两者间距离均为9寸:( )A.两完骨之间 B.腋前纹头至肘横纹 C.天突至岐骨 D.两额角发际间 E.岐骨至脐中6、“一夫法”是指:( )A.手指同身寸 B.中指同身寸 C.姆指同身寸 D.横指同身寸 E.以上都不是7、取列缺以何种取穴法比较正确:( )A.骨性标志 B.折量法 C.肌性标志法 D.指量法 E.动态

42、标志法8、募穴的正确附加名称是:( )A.胃经募穴 B.足阳明经募穴 C.足阳明胃经募穴 D.胃募穴 E.以上通用9、大椎的取穴法为:( )A.活动标志取穴法 B.肌性标志取穴法 C.骨度折量取穴法 D.骨性标志取穴法 E.简便取穴法10、阳白采用何种取穴法?( )A.骨度折量取穴法 B.肌性标志取穴法 C.骨性标志取穴法 D.指量法 E.简便取穴法五、双项选择1、颊车的取穴法是:( )A.固定标志取穴法 B.活动标志取穴法 C.指量法 D.骨度分寸法 E.简便取穴法2、三阴交的取穴法是:( )A.固定标志取穴法 B.活动标志取穴法 C.姆指同身寸 D.骨度分寸法 E.简便取穴法3、下列可用简

43、便取穴法的穴位有:( )A.足三里 B.三阴交 C.风市 D.血海 E.肾俞4、头维的取穴方法为:( )A.骨度折量取穴法 B.手指比量法 C.固定标志取穴法 D.肌性标志取穴法 E.简便取穴法六、多项选择1、采用骨性标志取穴法的穴位有:( )A.阳陵泉 B.下关 C.廉泉 D.内关 E.攒竹2、采用活动标志取穴法的穴位有:( )A.劳宫 B.少府 C.听宫 D.曲池 E.环跳3、折量法与骨性标志取穴法结合应用的穴位有:( )A.膏肓俞 B.中府 C.支沟 D.肩井 E.悬钟七、简述1、简述腧穴的分类特点。2、特定穴包括哪些主要内容?3、腧穴部位的标定方法有哪几种?4、 试写出头面部,上肢部,

44、下肢部的骨度分寸。八、论述1、什么叫五输穴?试述其含义。2、试述腧穴的治疗作用。 参考答案第一章:针灸学基础概论一、判断题、P、P、P、P、P、二、单项选择、C、B、D、E、C、A、C三、双选题、AE、BC四、多选题、ABCE、ABCDE、ACD、ABE、ABCE、ABDE五、简述题1、针灸治病的特点是什么?针灸治病是具有适应证广,疗效明显,操作方便,经济安全等特点。2、我国现存最早的针灸专书是什么?晋代针灸学家皇甫谧编撰的针灸甲乙经将灵枢、素问、明堂孔穴针灸治要三部著作的针灸内容合二为一,去其重复,择其精要,内容广泛,是继内经之后对针灸学的又一总结,是我国现存最早的针灸专著。3、我国现存最早

45、的经脉专著是什么?1973年长沙马王堆汉墓出土的足臂十一脉灸经和阴阳十一脉灸经反映了我国早期经络学说的面貌,为现存最早的经脉专著。4、简述我国针灸医学史上的三次大总结。第一次总结的标志是灵枢的问世,较系统的针灸医学做出了首次总结,反映了战国时期以前的针灸学术成就;第二次总结的标志是针灸甲乙经的问世,其反映了晋代以前的学术成就,而且是现存最早的针灸专著,第三次总结的标志是针灸大成的问世,其对明代以前的针灸学进行了完整、系统地总结。六、论述1、试述针灸的起源。针灸起源于我国的远古时代,与原始社会人类所处的环境和历史条件密不可分。古代原始社会人类穴居的山洞,地处阴暗潮湿之所,加上与野兽搏斗,故多发风

46、湿和创伤痛,当身体某处有痛楚之时,很自然地会用手去揉按,捶击以减轻痛苦,或用一种楔状石块叩击身体某部,或放出一些血液使疗效更为显著,从而创用以砭石为工具的医疗方法,这就是针刺的萌芽,1963年内蒙古自治区多伦旗头道洼在新石器时代遗址出土了1根磨削的石针,据鉴定为针刺的原始工具,山海经:“高石之山,有石如玉,可以为箴”这些文物和记载均是针刺起源与古代砭石的有力证明,灸法当起源于火的应用之后,当身体某一部位发生病痛时,无意间认识到受烈火的烘烤而感到舒适和缓解,进而发展到有意识地主动地把灸熨用于治疗。材料也从各种树枝发展到艾。素问异法方宜论说:“北方者,天地所闭藏之地也,其地高陵居,风寒冰冽,脏寒生

47、满病,其治宜灸芮。”同样充分说明了灸法的起源与古代人类所处的地理环境密不可分。2、我国历代具有代表性的针灸著作有哪些?针灸学的发展可谓源远流长,历史悠久。各种针灸专著亦是历代有加,汗牛充栋。在各个时期具有其代表性著作。春秋战国时期,内经从整体上阐述了人体生理病理、诊断要领和防治原则。重点论述了经络、腧穴、针法、灸法,特别是对其中的灵枢又称针经,完整地论述了经络腧穴理论,刺灸方法和临床治疗,对刺灸医学作出了比较系统地总结,其后的难经以阐发内经为要旨,补充了内经的不足。晋代,皇甫谧著针灸甲乙经,全面论述了脏腑经络学说,发展和确定了354个腧穴主治、操作,介绍了刺灸方法、宜忌和常见病的治疗,是继内经

48、之后对针灸学的又一次总结。隋唐时期,孙思邈著备急千金要方,绘制了“明堂三人图”。创用了阿是穴和指寸法,王焘著外台秘要,崔知悌著骨蒸病灸方倡用灸法。宋、金、元时期,王惟一著铜人腧穴针灸图经重新考订了明堂孔穴,王执中著针灸资生经,滑伯仁著十四经发挥将十二经脉和任督二脉合称十四经脉,有助于研究经络。明代是针灸学术发展昌盛的时代,杨继洲在家传卫生针灸玄机秘要的基础上,汇集诸家学说和实践经验编著针灸大成,是对针灸学术的又一次总结,此外,还有徐凤针灸大全、汪机针灸问对、陈会神应经、高武针灸聚英等。清初至民国,针灸医学走向衰退,吴谦撰医宗金鉴歌图并茂,便于学习,李学川针灸逢源强调针药并用,列出经穴361个。

49、建国以来,运用现代科学手段研究针灸对针灸学术有新的阐发,针灸著作或专著已有数百种之多,就举不胜举了。第二章、经络腧穴学总论第12节 经络系统概论一、名词解释1、经络经络是经脉和络脉的总称,是指人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的经路。经,有路径的含义,为直行的主干;络,有网络的含义,为经脉之分支。2、络学说经络学说是阐述人体经络系统的循行分布,生理功能,病理变化及其与脏腑相互关系的一门学说。3、正经指十二经脉,包括手三阳经,手三阴经,足三阳经,足三阴经,它们构成经络系统的主体。4、奇经八脉指别道奇行的八条经脉:督脉、任脉、冲脉、带脉、阳维脉、阴维脉、阳跷脉、阴跷脉。5、十四经十二经脉加上奇经八脉中的任督二脉和称“十四经脉”,它们均有一定的循行路线、病候和所属腧穴,是经络系统的主体部分。6、十五络脉十二经脉和任督二脉各自别出一络,加上脾之大络,总计十五条,称为十五络脉。7、十二经别十二经别是十二正经离合出入的别行部分,十正经别行深入体腔的支脉。8、一源三歧奇经八脉中的督脉、任脉、冲脉皆起于胞中,同出于会阴,故称为“一源三歧”。9、六合十二经别浅出于头项部,在此阳经经别合于本经经脉,阴经的经别合于其相表里的阳经经脉,由此将十二经脉汇合成组,称为“六合”。10、十二经筋是十二经脉之气濡养筋肉骨节的体系,十附属于十二经的筋膜系统。1

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

![[word校对版]2013年高考真题——湖南卷(英语)(含答案)](/Images/s.gif)