汽车车内声场分析及降噪方法研究报告现状

汽车车内声场分析及降噪方法研究报告现状

《汽车车内声场分析及降噪方法研究报告现状》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车车内声场分析及降噪方法研究报告现状(10页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、-汽车车声场分析及降噪法研究现状摘要:本文首先对车噪声的来源进展分析,然后建立了车室空腔声场的声学有限元模型,利用构造及声场动态分析技术,对车身构造的动态特性、车室空腔声场的声学特征进展了研究。在此根底上,分析了声固耦合系统在外界鼓励下的声学响应。阐述了车被动噪声控制在低频噪声上的原理与应用。及决定主动噪声控制效果的决定因素及在车噪声控制中应用的开展过程, 并指出当前研究中需解决的问题和今后的研究向。关键词:车噪声;控制;车室空腔;主动降噪Abstract:This article first interior noise sources were analyzed, and then the

2、 establishment of a finite element model of the vehicle partment acoustic sound field in the cavity, the use of the structure and dynamic sound field analysis of the dynamic characteristics of the body structure, the acoustic characteristics of the vehicle partment cavities were sound field the stud

3、y. On this basis, the analysis of the acoustic e*citation solid coupling system in the outside world under the acoustic response. It describes the principle and application of passive noise control car on the low-frequency noise. And determine the effect of active noise control determinants and deve

4、lopment process in the car noise control applications, and pointed out that current research problems to be resolved and future research directions.Keywords: interior noise; control; the passenger partment of the cavity; Active Noise Reduction. z.-0 引言汽车车噪声不但增加驾驶员和乘客的疲劳,而且影响汽车的行驶平安。因此,车噪声特性已成为汽车乘坐舒适

5、性的评价指标之一,日益受到人们的重视。车噪声主要由发动机、传动系、轮胎、液压系统及构造振动引起。而这些噪声有直接或间接地传到车身构造,在车室形成声场。车的噪声水平是表达其舒适性的一项重要指标。为了提高车辆的舒适性, 世界各大汽车公司都对车噪声水平制定了格的控制标准, 将车噪声的控制作为重要的研究向。特别是轿车, 车噪声状况更是衡量轿车档次的标准之一。如改善车辆部乘员室声学环境, 降低车噪声水平,提高车辆乘坐舒适性已成为研究的热点。1车噪声来源一切向围辐射噪声的振动物体都被称为噪声源。噪声源的类型较多, 有固体的, 即机械性噪声;还有流体的, 即空气、水、油的动力性噪声; 行驶汽车的噪声包括发动

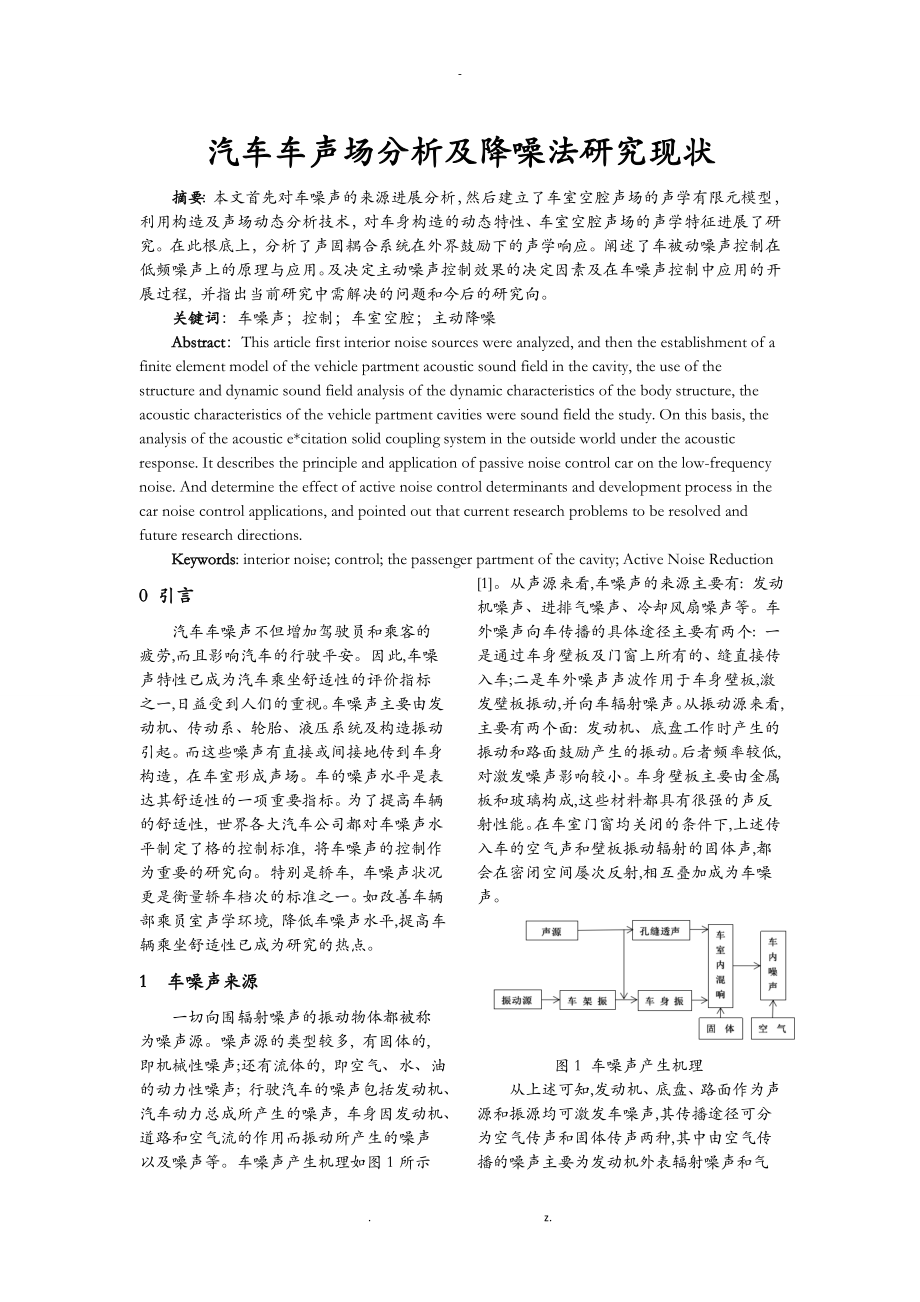

6、机、汽车动力总成所产生的噪声, 车身因发动机、道路和空气流的作用而振动所产生的噪声以及噪声等。车噪声产生机理如图1所示1。从声源来看,车噪声的来源主要有: 发动机噪声、进排气噪声、冷却风扇噪声等。车外噪声向车传播的具体途径主要有两个: 一是通过车身壁板及门窗上所有的、缝直接传入车;二是车外噪声声波作用于车身壁板,激发壁板振动,并向车辐射噪声。从振动源来看,主要有两个面: 发动机、底盘工作时产生的振动和路面鼓励产生的振动。后者频率较低,对激发噪声影响较小。车身壁板主要由金属板和玻璃构成,这些材料都具有很强的声反射性能。在车室门窗均关闭的条件下,上述传入车的空气声和壁板振动辐射的固体声,都会在密闭

7、空间屡次反射,相互叠加成为车噪声。图1 车噪声产生机理从上述可知,发动机、底盘、路面作为声源和振源均可激发车噪声,其传播途径可分为空气传声和固体传声两种,其中由空气传播的噪声主要为发动机外表辐射噪声和气体流动噪声,而固体传播的噪声主要为发动机、轮胎、路面及气流等引起车身振动而向车辐射的噪声。1.1 发动机噪声发动机工作时产生的声强很大的声音,其声强和声频呈不规律的变化。强烈的噪声影响乘员的舒适性,长时间的噪声环境会使听力减弱,甚至失听。噪声还能引起飞行器构造的疲劳破坏和仪器设备失效。包括发动机工作时产生的进气噪声、排气噪声、冷却风扇噪声、构造噪声等通过空气, 由车身的缝隙或、洞传播至车而形成的

8、车噪声, 以及由于发动机燃烧和惯性力矩引起的振动, 通过发动机悬架和副车架传动车身, 而引起车身弯曲振动, 扭转振动等, 同时也会引起板件及构造产生局部振动, 进一步向车辐射的中、低频噪声。发动机的噪声源有:压气机和风扇:各级转子叶片和导向叶片与气流相互作用引起的气动噪声;涡轮:涡轮叶片与燃气作用引起的噪声,转速越高噪声越大;喷流:由喷管中高速排出的喷流与外部气流掺混时产生噪声,喷流速度越高噪声越大。涡轮喷气发动机喷流速度较高,喷流噪声比压气机和涡轮的噪声大。高流量比涡轮风扇发动机喷流速度低,风扇噪声占主要成分。火箭发动机主要是喷流掺混噪声,由于喷流能量大、速度高,所以噪声较大。1.2 底盘噪

9、声主要包括由于轮胎快速滚动对其围空气形成扰动而产生的轮胎噪声, 齿轮系啮合和振动而产生的变速器、驱动桥噪声, 旋转和振动传递而产生的传动轴噪声, 汽车高速行驶时, 空气紊流对车身的鼓励造成高频振动, 并在车产生的高频噪声, 汽车制动时产生鸣叫声等几个面。1.3 车身噪声及车附属设备噪声包括由于车身的振动和空气与车身的冲击与摩擦而产生的噪声, 以及空调机或暖风装置工作而产生的噪声。这些噪声源所辐射的噪声, 在车身围空间形成一个不均匀的声场, 并主要通过两个途径向车传播: 一个是通过车身壁板及门窗上的所有、缝隙直接传入车; 二是车外噪声声波作用与车身壁板振动, 并向车辐射噪声, 这种辐射声的强度与

10、壁板的隔声能力有关, 也就是说它服从质量定律的规律。需要注意的是,由发动机和底盘传给车身的振动与车外噪声声源激发车身壁板的振动是叠加在一起的,用一般的测试法很难将它们区分开来。但它们的传播路径不同,所服从的规律不同,频率特性也不尽一样,所采取的降噪措施也不同。车身壁板主要由金属和玻璃构成。这些材料都具有很强的声反射性能。在车室门窗都关闭的情况下,上述传入室的空气声和壁板振动辐射的固体声,都会在密闭空间屡次反射,所以车噪声实际是直达声和混响声叠加的结果。所以车噪声可用下式描述:式中,车噪声总声强;传入车的空气声声强;车外噪声透过乘坐室壁面进入车的声强;车外噪声通过壁板上的缝直接传入车的声强;发动

11、机和底盘传给乘坐室,引起乘坐室壁板振动所辐射的噪声声强;上述噪声在车封闭空间中屡次反射所形成的混响声强。2车声场分析车声场的分析与研究一直是车辆工程界所关注的一大课题近年来, 随着计算机的普及。数值分析技术被广泛应用到声场分析领域。由于边界元法离散化误差低。离散后的联立程组数目少,便于在微机上应用, 并且具有适合各种几边界形状和边界条件的优点。在车室的构造开发设计阶段实现车室的声学优化设计创造条件。因此,为了降低和控制汽车车的噪声, 必须研究汽车乘坐室的声学特性。汽车乘坐室是由板件围成的一个封闭的空腔, 该空腔有座椅等部件和饰件。从模态角度看, 该系统同任构造系统一样, 具有自身的模态频率和模

12、态形状.声学系统的模态是以具体的声压分布为特征, 以区别于构造系统的模态特征。轿车乘坐室的声学特性与其声学模态特性相联系, 如果乘坐室空腔受到与其共鸣频率一样的鼓励时, 乘坐室将发生声学共鸣, 车将存在噪声2。特别是构成车身的*些板件的低频振动, 如果该振动与车空腔的共鸣频率一致时, 车将发出令人极其不舒服的低频轰鸣噪声。2.1 车室声腔模态分析探讨轿车车空腔声学模态, 获取车空腔的声学模态频率和模态形状, 从而在车辆设计中可能防止车身板件的低频振动而导致的车低频噪声的发生。根据车空腔的声学模态形状, 合理进展车布置和优化车声学特性。这样, 人就可能处于噪声较小的环境中, 获得较好的舒适性。目

13、前有限元法是计算复杂车身构造振动辐射噪声的有力工具,特别是对于车封闭空腔的声场计算。声学模态理论简介声学模态振型则是指声波在*一声学模态频率下,在车空腔中传播时,入射波与空腔边界反射而形成的反射波相互叠加或相互消减而在不同位置处产生不同的声压分布3。将无衰减声波程式中,拉普拉斯算子;为声波流体介质中的传播速度,;流体动压力;流体压缩模量;流体密度。封闭空间的问题需要考虑被封闭流体的边界条件,无衰减声波程的边界条件为:(1) 在流体-弹性固体交界面上,如果在流体-弹性固体交界面为完全反射面,则有式中,交界面的法线向;弹性固体的法向加速度。(2) 在固定界面上,如果固定界面为完全反射面,则有如果固

14、定界面为非完全反射面,则有式中声导呐。(3) 在自由外表上,忽略气体的密度,则(4) 在无限远边界处,可以按无反射条件建立边界条件式中,无限远处的法线向。当计算车混响声场时,如果不开启车窗,车身刚性弱的局部就是边界条件式;车身刚度强的局部就是边界条件式;如果开启车窗,则在开启处边界条件为。车室声腔模态分析车室声腔模态分析在轿车设计阶段, 车声学模态分析为防止车身壁板与车声腔声学共振提供了非常有价值的信息, 此外, 车声学模态分析可以用来确定声腔是否被强烈地激起共振。由于车声场是由车室壁板包围的声腔, 因此建立声场模型时, 可以先选出与声场接触的车身壁板, 并将其封闭, 然后将此封闭声腔围成的体

15、划分实体单元, 即得到声场有限元模型。4 研究的三维车室声腔有限元模型如图2所示。图2车室声场三维有限元模型大学友强等人在研究车耦合声场时发现第1阶声场模态节线位于前排座椅处;第2阶节线位于前排座椅附近和后排座椅位置。可见, 该车室前2阶声场模态从振型上看是有利的, 可以使人耳处于车噪声较小的位置。但是第1阶声场模态值与白车身构造模态第6、7、8阶值很接近, 容易引起车室声腔共鸣5。要防止乘坐室的低频共鸣, 首先应避开第一阶纵向频率。一般轿车的第一阶纵向模态频率为40Hz -80H z, 落在路面鼓励和发动机振动鼓励围, 很容易被路面或发动机振动鼓励出来而产生低频轰鸣声, 使车声学特性变坏,

16、这是最应加以关注的。本次声学模态测试是在整车状态下进展的, 前、后排座椅全带, 获得的声学模态对该车型进展舒适性评价有指导意义。2.2构造-声场耦合系统模态分析对整个汽车系统,车身受到外界鼓励后引起车身壁板振动,同时车身壁板的振动还要受到乘坐室封闭空间空气的制约,各测点产生由于壁板振动产生的噪声再经过乘坐室空腔放大和衰减才形成车噪声。反过来,产生的噪声同样作用在车身壁板上放大或抑制壁板的振动(在乘坐室声场共振时,这种作用还不容无视)。外界的力作用须经过这样耦合后传到受声点,才形成最终的车噪声。应用声固耦合理论对*型轿车车身与车噪声进展耦合分析,为提高车噪声性能提供车身构造改进向。构造-声场耦合

17、系统模态理论设车身壁板构造振动而造成车噪声的*点A声压值为P A ,车身壁板构造振动时,可看作活塞点声源的集合。由声学根本理论6 , A点的声压PA 为其中L 壁板构造声源点数;k为振动圆频率;d为空气密度; Vm 为m 点活塞点声源的振动速度; 为m 点的外表积;Rm 为m点与车受声点A之间的距离。另外, 假设车身构造i 点受到力鼓励时, m 点的振动速度为,相应的位移与力之间的传递函数为,则有如下关系将式代入式中并两边同除,根据构造试验模态分析理论,有其中umr , uir分别为m, i 点构造振动的r 阶模态振型系数; ar 为r 阶模态正则化系数; pr 为相应传递函数极点。将式代入式

18、中,可得其中因此,可以将力-声传递函数用模态参数表示出来。式就是进展车噪声构造-声场耦合模态分析的根本关系式。构造-声场耦合系统模态分析在进展汽车构造-声场耦合模态测试时,首先对车身各测点的激振, 测得车身壁板构造上i 点力输入与车受声点车噪声声压输出的动态信号后,经过FFT分析,计算出各测点力-声传递函数。然后将这些力-声传递函数象振动传递函数一样进展曲线拟合,通过参数识别,就可将车身构造-声场耦合系统的模态参数识别出来7。由于车低频构造噪声是车身构造振动与车空腔的声学特性共同作用的结果,采用力-声传递函数得到的模态不仅是车身构造模态中对车噪声影响较大的模态,而且模态振型中对车噪声影响较大的

19、部位其振幅也会得到放大,改进时更能做到有的放矢。大学传兵博士等人在进展该实验时将样车弹性支承起来,在车身壁板上布置激振测点,测点的布置要尽可能反映出车身外形,建立车身的几线框模型。用脉冲锤对车身各测点进展激振,测得各传递函数,并进展曲线拟合和参数识别,得到该车车身构造与车声场耦合系统的模态参数。8其中第1阶、第3阶模态频率和实车运行的车噪声频率吻合较好。这两阶模态的振型有一个共同特征,就是车身顶板都有较大的振幅。因此,在这些频率下,车噪声主要是由于车身顶板整体大幅度上下扇动引起的。同时,由于车身底板的刚度相对较大,在车身振动过程中可以认为是不变形的,车身顶板的上下扇动引起的车空腔体积变化率较大

20、,极易形成低频沉闷声,极大地影响了该车的乘坐舒适性。因此,应适当增加车身顶板局部的刚度及其支撑刚度,以减小车峰顶板的振动。从理论上讲,增加刚度后,峰值频率应有所增加,但局部刚度增加对整体模态频率影响不是很大,所以这两个模态频率没有改变。因此,车身构造改进后车低频声明显降低,其乘座舒适性也显著好转。3传统的车噪声控制车噪声都是由鼓励源、传递途径和声学响应这几个环节组成的。因此,对被动降噪来说,要控制噪声,应该从减小声源、隔断声源的传递途径和声场消声等几面入手。为了减小声源,对于发声的部件采用消声器,对于振动的部件采用减振器,构造设计时要使固有频率相互错开并避开鼓励频率;为了抑制风噪声,有效的方法

21、是消除泄漏气流的间隙或采用改进密封元件、增加密封压力等措施将缝隙堵塞;为了防止空腔共鸣,可以通过修改车室形状和尺寸的法,改变空腔的共振频率,以避开常见鼓励的频率。构造-声场耦合模态分析由于考虑了构造与空腔声场的耦合,能够直接针对车噪声找出车身构造中存在的缺陷,更具有指导意义。通过实际应用说明,该法能够直接找出车身构造的薄弱环节,并取得了明显的控制效果。该法切实可行,物理意义明确,是进展车噪声控制的理想法之一,可以在产品开发与改进中推广应用。3.1隔声对于发动机的噪声,可采用各种构造措施并选择合理的隔声材料来隔离。发动机是汽车主要组成局部之一,它为汽车行驶提供动力,但同时也是汽车的主要噪声、振动

22、源。发动机工作时产生惯性鼓励以及不平衡力等,从而引起车板件振动,并向车乘座舱辐射中低频的构造噪声。从车构造声学传递函数,传递鼓励力以及传递路径噪声奉献三个面综合分析了车构造噪声主要来源,识别了对车噪声影响最为显著的传递路径。隔声效果用透射损失TLdB评价,其定义为式中,射到隔声壁的声功率;透过隔声壁的声功率。对于垂直入射的声波,单层隔声壁的透射损失可按以下近似计算式中,隔声壁单位面积的质量;声频率。上式称为单层壁的质量定律9。可见,隔声壁面密度越大,声频率越高,则隔声效果越好。前置发动机的工作噪声对车噪声影响最大,它主要是通过前围板传入车。但由质量定律可知,单位面积质量或频率增大1倍,隔声量仅

23、增加6dB。发动机最大转速时的噪声可达110dB左右,如果希望为4050dB,则前围板的质量要相当大。此外,大多数隔声构造对高频噪声的隔声效果较好,而对低频噪声较差。对车身前围板的密封车身前围板分隔发动机舱和驾驶室,车有多个安装连通元件需要与发动机舱贯穿,如转向轴、油门拉丝、制动拉丝、电装导线束及空调冷却通风管道等,这就需要在前围板上布置多个连通,这些连通的密封性对阻隔发动机舱噪声对车噪声的影响至关重要。由于噪声的衍射特性,发动机舱中的噪声可以通过安装连通元件与前围板连通之间的缝隙以及前围板上的一些工艺等直接传递到车10。优化改进对车构造噪声影响较大的板件,如对前地板以及前围板进展形貌优化、提

24、高车身顶棚局部刚度等,以降低其向车辐射的噪声声压水平。因此,必须对前围板上的工艺进展密封,同时必须在连通元件与连通之间增加密封橡胶套。这就防止了噪声直接传递到车,减弱发动机舱噪声对车的直接影响。3.1.2 对车门窗的密封车感受到的噪声,有一局部是由于密封性不高,车外噪声通过车门窗传入的。这局部噪声包括发动机舱向外的辐射噪声,轮胎与路面的摩擦噪声,最主要的是车身外部突起构造,如雨刷、后视镜、天线等引起的风鼓励噪声。车门窗密封性不好,与车门车窗挡风雨胶条的设计密切相关。车窗的密封条设计要使车窗在各个边界处接触均匀,而且需要保证在车身外表不产生较大的不平整。车门和车身之间通过胶管或胶条进展密封。主密

25、封圈四连续,安装在车身上,辅助密封是在车窗线以上布置一个边缘胶条,并与门柱及顶板侧向构造加强局部相贴合,在车门底附加一个密封胶条,加强车门与底板侧向构造的贴合。由于在汽车上增加质量受到限制,加之隔声壁本身的振动还会增加透过声能,所以采用单层隔声壁的隔声效果往往不好。因此在实际设计生产中,在构造工艺允的条件下,用双层隔壁会显著提高隔声效果11。如果汽车的发动机罩位于车厢,最好设计成双层构造,层外表涂阻尼材料,两层之间填充吸声隔声材料,四密封性要好。如此可提高发动机罩的隔声性能。3.2吸声声波通过*种介质或射到*介质外表时,声能减少并转换为其他能量的过程称为吸声。对同一个空间,改变室声场的特性。吸

26、声的主要作用是吸收室的混响声,对直达声不起作用,也就是说吸声可提高音质,但对降噪能力效果不好;且吸声材料是以多、疏散的材质。常用的吸声材料有玻璃棉、岩棉、聚酯纤维吸音板、羊毛毡、矿渣棉、卡普隆纤维、棉麻等植物纤维、泡沫微吸声砖等。对传入车的噪声,常辅以吸声处理。即利用吸声材料做饰,吸收入射到其上的声能,减弱反射的声能,从而降低车噪声。吸声效果可用吸声系数表示,即式中,分别为吸声材料承受入射的声能、吸收的声能和反射的声能12。在汽车上采用的吸声措施主要有使用多性吸声材料和开壁吸声材料。多性吸声材料这类材料的物理构造特征是材料部有大量的、互相贯穿的、向外敞开的微,即材料具有一定的透气性。工程上广泛

27、使用的有纤维材料和灰泥材料两大类。前者包括玻璃棉和矿渣棉或以此类材料为主要原料制成的各种吸声板材或吸声构件等;后者包括微砖和颗粒性矿渣吸声砖等。多吸声材料的吸声机理是当声波入射到多材料时,引起隙中的空气振动。由于摩擦和空气的粘滞阻力,使一局部声能转变成热能;此外,隙中的空气与壁、纤维之间的热传导,也会引起热损失,使声能衰减。多材料的吸声系数随声频率的增高而增大,吸声频谱曲线由低频向高频逐步升高,并出现不同程度的起伏,随着频率的升高,起伏幅度逐步缩小,趋向一个缓慢变化的数值。其机理是当声波进入材料外表的空隙,引起空隙中空气和材料微小纤维的振动,由于摩擦和粘滞阻力,使相当一局部声能转化为热能。这种

28、吸声构造相当于多单腔共振吸声器的组合,空气层相当于振动系统的弹簧,板起质量作用13。当入射声波和系统固有频率一致时,的空气柱振动速度最大,因摩擦损失而吸收较多的声能。多性材料的吸声性能有明显选择性,其他频率处吸声性能下降很快。汽车上常用的这类吸声材料有玻璃棉、毛毯及聚氨酯泡沫塑料等。随频率增加而增加,故常用于中、高频吸声。开壁吸声材料为了提高中低频噪声的细声系数,往往在材料上开很多小小背后保存有一定的空气层,使其它产生共振而消耗能量。它往往和多性吸声材料混合使用14。现代汽车的饰材料一般已经考虑了吸声要求,如车身顶篷饰面是开的背后贴有一层薄膜沫塑料的人造革,其吸声性能与径大小和穿率有关。此外,

29、地板和侧壁也需要做吸声处理。影响多材料吸声性能的参数主要有:1流阻,它是在稳定的气流状态下,吸声材料中的压力梯度与气流线速度之比。当厚度不大时,低流阻材料的低频吸声系数很小,在中、高频段,吸声频谱曲线以比较大的斜率上升,高频的吸声性能比较好。增大材料的流阻,中、低频吸声系数有所提高;继续加大材料的流阻,材料从高频段到中频段的吸声系数将明显下降,此时,吸声性能变劣。所以,对一定厚度的多材料,有一个相应适宜的流阻值,过高和过低的流阻值,都无法使材料具有良好的吸声性能。2隙率,指材料中连通的隙体积与材料总体积之比,多吸声材料的隙率一般在70以上,多数达90。3构造因数,材料中间隙的排列是杂乱无章的,

30、但在理论上往往采用毛细管沿厚度向纵向排列的模型,所以,对具体的多材料必须引进构造因数加以修正。吸声处理主要用于吸收反射声,对直达声无明显效果,故在车身上有利于抑制车共鸣噪声。同时吸声处理往往与隔声、衰减振动处理等一起采用。3.3衰减处理在一些容易引起振动的铂金板,如地板、顶盖和前围挡板等,应涂一些防振阻尼材料来减少噪声辐射,即进展衰减处理。阻尼材料是一种损耗大的材料,入沥青基物质和其他高分子材料橡胶、树脂等。衰减振动可采用以下措施:1提高发动机罩的隔振、降噪的性能,罩体普遍采用玻璃钢材料,提高刚度,减小路面不平引起的罩体振动;罩体喷附防声阻尼材料(硬质聚氨酯发泡塑料) ,利用其独特的粘弹性能,

31、将吸收发动机振动的一局部振动能,以热的形式释放出去,到达减弱振动、抑制噪声的目的。2在发动机罩的下边沿固定龙骨胶条,使罩体与罩框的接触成为弹性接触,能有效衰减两者的撞击,防止噪声的产生。3在发动机四的地板骨架上焊接的一层薄钢板,在发动机振动鼓励下,极易发生共振,为此在钢板上粘贴自粘型阻尼沥青片, 使原弹性薄板构件变成为自由阻尼层构造,成功控制了共振。4粘弹沥青阻尼材料粘弹沥青阻尼材料属于高分子聚合物,高分子聚誉物材料在交变应力作用的情况下, 链状大分子的链段运动要抑制阻力, 需要一定的时间, 因此形变往往滞后于应力的变化。如果应力变化的频率过高, 链段就根本来不及运动, 不会发生形变。而在一定

32、频率和温度围, 这种滞后现象十清楚显滞后的形变运动意味着要抑制很大的阻力, 这就将外力转换为热能粘弹聚合物所具有的阻尼性能。4 车主动噪声控制传统的噪声控制技术通常采用过滤吸收和屏蔽的法, 通过噪声声波与声学材料或声学构造的相互作用消耗声能, 从而到达降噪的目的, 属于被动式的控制法。由于这种控制法在低频段控制效果不理想。相比于传统的噪声被动控制技术,噪声主动控制技术能更好地降低车的低频噪声,因此,用主动控制的法对车低频噪声进展控制,逐渐受到广泛的关注和重视。故人们由被动式噪声控制逐渐开展到今日的主动噪声控制(Active Noise Control,简称ANC)。噪声主动控制又称有源消声。4

33、.1主动噪声控制原理它的原理是:所有的声音都由一定的频谱组成,如果可以找到一种声音,其频谱与所要消除的噪声完全一样,只是相位刚好相反相差180,就可以将这噪声完全抵消掉。关键就在于如得到那抵消噪声的声音。图3 ANC根本原理主动噪声控制根本原理如图3所示。该构造是通过在管道上游采用前置麦克风拾取噪声信号, 经电信号处理后, 送给管道下游的次级声源, 调整次级声源的输出, 使其与上游噪声信号的相位相反而到达降噪目的。该模型在提出之初,由于当时电子技术的限制, 这一控制法未能实现。到了上世纪60 、70 年代, 随着电子技术的开展,尤其是80 年代以来, 在超大规模集成电路的制造, 高速信号处理器

34、(DSP)的开发成功, 使得主动噪声控制技术得到飞速开展。4.2影响ANC 效果的因素对一个实际的主动噪声控制系统, 是否能取得好的控制效果, 关键的因素有15:(1)初级声源的类型和特征:对于主动噪声控制, 最适宜的噪声源是集中参数噪声源, 它可以用尽量少的初级声源获得最大降噪量。从控制的角度看, 如果初级噪声是单频噪声、离散线谱噪声或窄带噪声, 则控制系统更容易收敛到稳定状态, 而宽带噪声的控制则要难得多。(2)次级声源和误差传感器的位置和个数:为了获得全局空间上完全复制初级声场, 也就是使次级声场成为初级声场的镜像 , 而误差传感器应尽量使实际的控制目标逼近理论上的控制目标。(3)参考信

35、号及其质量:如果能够获得参考信号, 我们就可以构造前馈控制器, 反之, 就只能采用反响控制器。一般说来, 前馈控制器构造简单, 易于保持稳定;反响控制器是最后一项选择。好的参考信号应该尽量少受到噪声污染 ,误差传感器处的初级噪声保持最大程度的相关。(4)自适应算法及其控制器硬件:宽带噪声的抵消效果、系统稳定性、控制器的复杂程度均与自适应算法的类型有关。好的自适应算法应该兼顾收敛性、棒性和计算量三面。控制器硬件的主要指标是采样频率、计算速度、有限字长效应等, 它们应该能够实时、准确地完成自适应算法确定的功能。4.3车主动噪声控制技术及其开展自上世纪50 年代, 在人们还没有弄明白噪声产生机理的时

36、候, 汽车车空间的噪声问题就被提出了出来。把主动噪声控制技术应用到车噪声控制, 最早出现在20 世纪80 年代。当时,研究工作主要集中在控制发动机噪声上。第一个主动噪声控制系统由Oswald 提出16, 是一个由一个扬声器, 一个麦克风, 一个参考信号组成单输入单输出主动降噪系统。该系统对200 赫兹以下低频噪声, 降噪效果非常显著。一个波形发生器用来把从发动机转速计得到的脉冲序列转换成一系列频率与发动机转速一样的正弦波。这些正弦波的幅值和相位被调相、叠加, 使得扬声器产生抵消处噪声的反噪声。对单一频率降噪可达30分贝, Oswald 还发现:不管发动机的工作状态及转速如, 主动噪声控制系统可

37、降噪至高于本地噪声5 7 分贝。80 年代末期开展起来的采用自适应滤波法的自适应主动降噪技术可实现选择性降噪, 并能自动跟踪声场参数和噪声源的变化, 可有效解决车辆上传统降噪措施对同一型号车辆治理中存在的离散度问题。国外一些汽车公司及研究机构于80 年代后期开场尝试将主动降噪技术应用到车噪声控制上, 并相继推出了一些试验性系统。日本尼桑公司1991 年在其蓝鸟轿车上开场装备主动降噪系统, 可降低车噪声5 6 分贝17。日本尼桑公司于1991 年在其新型的BlueBird 轿车上开场装备有源降噪系统,可降低车噪声(56)dB。1992 年,德国研制了汽车使用的有源降噪耳罩,采用反响控制型有源降噪

38、原理,不但降低了噪声,而且还可以清晰地听到其它信息和音乐,在500Hz以下的衰减量到达了30dB。1992 年, 第一套商业化的发动机主动噪声控制系统由一家汽车制造商投入生产。下一步的开展是控制路面噪声, 这个问题更具有挑战性,因为路面和轮胎的相互作用本身就是随机不确定的, 以及噪声源分布在4 个轮胎上。在1994 年,Roggenkamp 提出一个试验用轮胎噪声模型18 , 这个模型考虑了构造噪声及空气噪声。对构造声,它使用了轿车车身上的力和车的压力之间的测量传递函数;对空气声, 使用轮胎围的压力和车压力的频率响应函数。作者用NIS 分析来决定外部麦克风的最优数目和最正确位置。这个模型在一辆

39、轿车上进展了核实, 结论是, 只有在低频率尤其是低于150 赫兹时, 对轮胎噪声的预测才是有效的。1995 年,日本的Tamamura 和Shibata对由发动机振动产生的车噪声进展了降噪研究,建立的噪声主动控制系统选用多通道自适应滤波- * 算法,将传统的滤波-* 最小均根算法扩展为多通道滤波- *最小均根算法。该系统对各种情况下( 如加速、减速) ,发动机振动产生的车噪声进展分析,并且考虑了自适应系统的传递系数、自适应速度、额外的噪声成分和噪声所产生的回响等影响因素,最后在四缸发动机丰田汽车的不同位置上布放主声源和次级声源进展降噪实验,取得了很好的降噪效果。2003 年, 西班牙巴伦西亚工

40、业大学的A .Gonzalez, M .Ferrer 等人对汽车发动机噪声经主动噪声控制后的车音质进展了研究。客观评价的结果是可获得10 dB 的降噪量, 主观评价的结论是除去一小局部人对于安静产生恐惧外, 大局部人都获得了舒适感19 。5 结语本文分析了声学模型的声学模态,再对声振耦合程进展阐述,分析车身振动辐射声场的特性。随着物理学、电声学、工程学、数字信号处理、自动控制、人工智能、系统科学等技术的开展, 车噪声控制技术将发生历史性变革。(1)随着材料工业的开展, 如研制和选用体积小、重量轻、吸声隔声效果好的复合声学材料来降低车噪声将得到高度重视。(2)构造声振动控制技术为从边界面的振动控

41、制解决有界空间声传入问题提供了新的可能性。未来,车有源消声技术将在多通道、非线性、棒等多个面展开,对宽带噪声控制的多通道自适应A N C 系统以及基于人工神经网络的有源消声系统会成为研究的重点和热点使用特殊材料如形状记忆合金和压电涂层等进展有源动态控制的尝试20, 即所谓智能材料的研究可大大提高其对环境的适应与控制能力。(3)由于车辆舱室噪声场不同于一般封闭的简谐声场, 声场、声学条件和环境复杂, 因此还需在这面进一步研究。研究主动降噪技术在降低车噪声中的应用, 改善国产汽车的NVH 性能, 具有较大的潜力, 但目前国尚没有成熟的车主动噪声控制系统。(4)主动降噪的机理研究还不够全面深入,尤其

42、对于复杂的三维空间声场。由于车辆舱室噪声场不同于一般封闭的简谐声场, 声场、声学条件和环境复杂, 因此更需在这面进一步研究。6 参考文献1靳晓雄, 立军.汽车噪声的预测和控制M .*:同济大学, 2004.2戴英彪,岳林,袁凯. 汽车NVH传递路径分析法探讨J. 公路与汽运,2021,02:4-7.3蔡千华. 汽车室噪声控制技术J. 世界汽车,1994,02:14-17.4郭学东,饶雄. 汽车车噪声分析及控制技术的开展J. 农业装备与车辆工程,2007,12:9-10.5友强. 基于机敏约束阻尼的车身构造振动噪声控制研究D.大学,2021.6才朝,润. 车身构造振动与车噪声声场耦合分析与控制J

43、. 机械工程报,2002,08:54-58.7晓军. 汽车车噪声与车身密封性的关系探讨J. 汽车,2021,02:30-32+35.8传兵,克强. 车噪声控制中的构造-声场耦合模态分析法J. 振开工程学报,2002,03:99-102.9左言言,焱,海波. 车室部声场的声振耦合分析A. 中国力学学会、中国振开工程学会、中国航空学会、中国机械工程学会、中国宇航学会.第九届全国振动理论及应用学术会议论文集C.中国力学学会、中国振开工程学会、中国航空学会、中国机械工程学会、中国宇航学会:,2007:5.10薛昊强. 汽车车身壁板振动对乘坐室噪声的声学奉献度分析研究D.长安大学,2021 .11宋现东

44、,俊. 车噪声控制措施初探J. 客车技术与研究,2004,01:17-19.12立军,靳晓雄,余卓平,鋐. 轿车车噪声控制法研究J. 汽车工程,2002,01:15-19.13才朝,润. 车身构造振动与车噪声声场耦合分析与控制J. 机械工程学报,2002,08:54-58.14常振臣,登峰,淑辉,郭骁. 车噪声控制技术研究现状及展望J. 工业大学学报(工学版),2002,04:86-90.15 T .J .Roggenkamp , M .S .Kompella and R.J .Bernhard .Development of E*perimentally Based Structural/A

45、coustic Automobile Tire Noise Models .Proceedings of Noise-Con 94 , pp .111-116 , 1994.16 L.J .Oswald .Reduction of diesel engine noise inside a passenger partments using active adaptive noise control.Proceedings of Internoise84 , pp.483 -488 , 1984.17 Jerome Couche .Active control of automobi le ca

46、bin noise with conventional and advanced speakers :(master thesis).Virginia Polytechnic Institute and State University, 199918 S .Hasegawa , T.Tabata, A.Kinoshita and h.Hyodo.The development of an active noise cont rol system for automobiles .Society of Automotive Engineers Technical paper 922086, 1992.19 A .Gonzalez , M.Ferrer , etal.Sound quality of low -frequency and car engine noises after active noise control .Journal of Sound and Vibration, vol265 (3):663 -679.2003.20ISO 10844: 1994 Acoustics - Specification of Test Tracks for the Purpose of Measuring Noise Emitted by Road Vehicles. z.

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。