2021-2022年初二第二次月考考题同步训练(福建省龙海市第二中学)

2021-2022年初二第二次月考考题同步训练(福建省龙海市第二中学)

《2021-2022年初二第二次月考考题同步训练(福建省龙海市第二中学)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021-2022年初二第二次月考考题同步训练(福建省龙海市第二中学)(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、2021-2022年初二第二次月考考题同步训练(福建省龙海市第二中学)名句名篇默写名句默写。(1)结庐在人境,_。问君何能尔?_。(陶渊明饮酒(其五)(2)_,甲光向日金鳞开。_,塞上燕脂凝夜紫。(李贺雁门太守行)(3)_,铜雀春深锁二乔。(杜牧赤壁)(4)我报路长嗟日暮,_。(李清照渔家傲)(5)无可奈何花落去,_,_。(晏殊浣溪沙)(6)_,隐隐笙歌处处随。(欧阳修采桑子)(7)_,误入藕花深处。(李清照如梦令)(8)杜甫的春望中以花鸟拟人,表达感时伤别复杂情感的诗句是_,_。【答案】(1)而无车马喧 心远地自偏 (2)黑云压城城欲摧 角声满天秋色里 (3)东风不与周郎便 (4)学诗谩有惊

2、人句 (5)似曾相识燕归来 小园香径独徘徊 (6)芳草长堤 (7)兴尽晚回舟 (8)感时花溅泪 恨别鸟惊心【解析】默写时,要注意喧、摧、郎、谩、燕、径、徘、徊、堤、溅几个易错的字形。写完之后,要重新读一下诗句,看有没有张冠李戴的现象发生。综合性学习阅读下面语段,按要求作答。我常常(a惊叹 b慨叹)于那些燕子,它们(a瘦弱 b柔弱)的身体,究竟蕴含了多少向上的力量,如何穿越高山阻挡,长河隔离,将春的消息一点儿一点儿传递给北国。我从它身上不但看到了无限的希望,更汲取了无穷的力量。每当我遇到困难和挫折,我都会想起那些小小的燕子。然而,这种优雅的景象,正渐渐淡出了我的视线。近年来,随着城市乡村高楼大厦

3、的快速崛起,燕子的生存空间越来越狭窄,燕子也越来越少。燕子头顶的美丽,或许将成为一份美好的回忆,一缕淡淡的(a哀愁 b乡愁)。(1)根据语境选填词语。(2)划线句子有语病,请修改。【答案】(1)a b b(2)我从它身上不仅看到了无限的希望,更汲取了无穷的力量。【解析】(1)选词填空首先要明确词语的意义和用法,然后再结合具体的语言环境来分析。“惊叹”是惊奇赞叹的意思;“慨叹”是感慨叹息的意思。根据句意可知应用“惊叹”来形容“我”对燕子的情感。“瘦弱”是身体单瘦虚弱的意思;“柔弱”指容易受疾病或其它灾祸影响。根据句意可知应用“柔弱”来形容燕子的身体。“哀愁”是哀伤愁苦的意思;“乡愁”指思念家乡的

4、忧愁心情。根据句意可知应填写为“一缕淡淡的乡愁”。(2)关联词使用错误,应将“不但”改为“不仅”。选择题下列作家作品朝代连线对应不正确的是( )A. 雁门太守行李贺唐代B. 采桑子欧阳修南宋C. 赤壁杜牧唐代D. 饮酒陶渊明晋【答案】B【解析】B.欧阳修是北宋作家,所以应改为:采桑子欧阳修北宋。诗歌鉴赏阅读下面古诗,回答问题。春望国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。【1】“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么?表达了什么情感?【2】对“国玻山河在,城春草木深”两句的分析,不恰当的一项是( )A. 这两句诗写春望所

5、见。一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然。诗人的感情由隐而显,由弱而强,步步推进。B. 这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。“国破”对“城春”,两意相反,“国破”的残垣断壁同富有生机的“城春”对举,对照强烈。C. 诗意变化的又一例为“国破”与“山河在”。前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖,这种诗意的变化,突出了山河破败的景象。D. 这两句诗以写景为主。句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物。【答案】【1】 形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女强烈的思念之情。【

6、2】 D【解析】【1】本题考查学生诗歌关键词语的把握,注意要首先理解诗歌内容,体会诗歌表达的思想感情,然后理解词句。战火经年不息,人民妻离子散,因此音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。“抵万金”正是说明了家书的珍贵。此时的作者也是与妻子儿女分离,在烽火战乱中,能够收到一封家书十分不容易,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情。据此作答即可。【2】此题考查了重点词语句的赏析,作答时要结合全诗加以理解。D有误,“国破山河在,城春草木深”的意思是山河依旧,可是国都已经沦陷,城池也在战火中残破不堪了,乱草丛生,林木荒芜。此时的诗人身处长安,可以看到“城”“草木”,但“国”“山河”是看不到的。故选D。

7、文言文阅读比较阅读(甲)(乙)两个文段,回答问题。(甲)愚公移山(节选)北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又

8、有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。(乙)精卫填海发鸠之山,其上多柘木,有鸟焉,其状如乌,文首,白喙,赤足,名曰:“精卫”,其鸣自詨。是炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫。常衔西山之木石,以堙于东海。(注释)枯(zh)木:枯树,桑树一类。其鸣自詨(xio):它的鸣声是自己呼叫自己的名字。詨,呼叫。【1】解释加点词语的含义。(1)年且九十_(2)是炎帝之少女_(3)且焉置土石?_(4)以堙于东海_【2】用“/”划分下面句子的节奏。(只画一处)常 衔 西 山 之 木 石【3】下面加点词语意思用法相同的一组是( )A. 汝心之固 常衔西山之木石B.

9、河曲智叟笑而止之曰 面山而居C. 其上多柘木 其如土石何?D. 杂然相许 高可二黍许【4】用现代汉语翻译下面语句。(1)曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(2)女娃游于东海,溺而不返,故为精卫。【5】甲、乙两文都表现了什么的精神?在当今社会,我们应该怎样看待这种精神,说说你的看法。【答案】【1】 (1)将近 (2)这 (3)哪里 (4)填【2】 常衔/西山之木石【3】 B【4】 (1)连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?(2)女娃去东海游泳,溺水死了,再也没有回来,所以化为精卫鸟。【5】 歌颂了我国古代劳动人民的矢志不渝坚忍不拔的精神。今天我们仍然需要这种精神,人生有时会面对如大

10、山般的艰难险阻甚至或是突如其来的灾难,只要我们有信心,有毅力,镇定自若,勇敢无畏,就能克服困难,战胜灾难。(意对即可)【解析】【1】本题考查学生理解文言词语意思的能力。文言词语的学习和积累是学习文言文的首要环节,这就要求考生不仅要理解和掌握常见文言词语的基本意义和用法,而且还要注意词语在上下文中的特殊含义和用法。注意识记“且(将近)、是(这)、焉(哪里)”这些常在文言文中出现的词语的意思。【2】本题考查学生划分文言句子节奏的能力。有以下六种情况注意停顿:主谓之间要停顿;谓宾之间要停顿;谓语中心语和介宾短语之间要停顿;关联词后面要停顿;总领性词语后面要停顿。根据句意“经常叼着西山上的树枝和石块”

11、,可知“常衔”是谓语,“西山之木石”是宾语,应该在谓语和宾语之间停顿。【3】此题考查一词多义。文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。A.用于主谓之间,取消句子独立性,不译/助词,“的”的意思;B.表修饰/表修饰;C.代词,它/加强反问语气,译为“又”;D.赞同/表约数,“左右”的意思。故选B。【4】本题考查的是对文言句子的翻译。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。注意以下关键词语的意思:曾(cng):副

12、词,加强否定语气,可译为“连也”,常与“不”连用;“于”,在;“溺”,溺水;“返”,返回。【5】本题考查对文本内容和主旨的理解与掌握。结合文章的内容来思考。第一问:甲文中的主要人物为愚公,乙文的主要人物是女娃。这两人都有至死不屈的斗争精神和顽强毅力。两文都通过故事表现了我国古代人民改造自然的伟大气魄来坚强毅力。表现我国古代劳动人民探索自然、改造自然征服自然的美好理想。第二问:谈看法、启示的题,注意一定要在忠实原文的基础上,抓住要点加以发挥。围绕“在当今社会仍需要这种矢志不渝坚忍不拔的精神”来回答即可。甲文选自列子汤问 作者:列御寇 年代:战国时期乙文选自山海经 作者:不详 年代:先秦时代参考译

13、文:(甲)北山一位叫愚公的人,年纪将近九十岁,面对着山居住。(他)苦于山的北面交通堵塞,出来进去(都要)绕路,就聚集全家来商量说:“我跟你们尽全力铲除险峻的大山,(使道路)一直通向豫州的南部,到达汉水南岸,可以吗?”(大家)纷纷表示赞成。他的妻子提出疑问说:“凭借您的力量,连魁父这座小山都不能铲平,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”众人纷纷说:“把它扔到渤海的边上去,隐土的北面。”于是(愚公)率领子孙中(能)挑担子的三个人(上了山),凿石掘土,用箕畚装了(土石)运到渤海的边上,邻居姓京城的寡妇有个孤儿,才七八岁,也跳跳蹦蹦前去帮助他们。冬夏换季,(他们)才往返一次。河

14、曲智叟(知道这件事后)嘲笑并阻止愚公,说:“你太不聪明了!就凭你残余的年岁和剩下的力量,甚至不能毁掉山上的一棵草木,又能把山上的泥土、石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,还不如寡妇、孤儿。即使我死了,我还有儿子在;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽,然而山却不会增加高度,何必担忧挖不平?”河曲智叟没有话来回答。(乙)有座山叫发鸠山,山上长了很多柘树。树林里有一种鸟,它的形状像乌鸦,头上羽毛有花纹,白色的嘴,红色的脚,名叫精卫,它的叫声像在呼唤自己的名字。这其实是炎帝的小女儿,名叫女娃。有一次,女娃去东海游玩,溺水身亡,再也

15、没有回来,所以化为精卫鸟。经常叼着西山上的树枝和石块,用来填塞东海。现代文阅读阅读下文,完成题目。最佳用脑时间最佳用脑时间,就是我们的脑细胞处于高度兴奋状态的时刻。在这时间里,大脑接受信息、整理信息、贮存信息以及输出信息的效率比其他时间都高。充分利用这段时间去学习和创造,取得的效果会比平时更好。俗话说:“一日之计在于晨”,就是说,一天里早晨的阳光最好。但是,实际上,“最佳用脑时间”是因人而异的。有的人一到了夜间,脑细胞就处于兴奋状态,思维十分活跃,精力高度集中,工作效率极高。大多数作家都习惯于夜间挥笔。鲁迅先生白天会客、看报纸,到了晚上就开始写作,常常写到第二天的一两点钟。法国著名作家福楼拜习

16、惯通宵写作。巴尔扎克则更独特,他吃完晚饭就睡觉,而在午夜起床开始创作。许多人的美妙作品往往都是夜间的产物,有的作家甚至将书的名字取为灯下集月下集书海夜航燕山夜话等等。也有相当一部分人,他们的大脑在清晨和白天的思维效率较高,比如诗人艾青就喜欢在清晨写诗,作家姚雪垠和数学家陈景润习惯在凌晨三点起床投入工作。总之,不同的人,大脑活动的特点也不相同。即使是同一个人,他在一天里的思维效果也是不同的。就记忆来说,清晨起床后和晚上睡觉前的效率比较高。因为在清晨,大脑里没有前面学习材料的干扰;在晚上记的东西比较牢固,因为它不再受新学习的材料干扰了。因此,选择清晨和晚上的时间去读书、背诗、记单词是比较适宜的。我

17、们懂得了自己大脑的活动规律,就可以利用它去更好地学习和创造,以求在单位时间内取得较好的成果。需要注意的是,青少年正处于长身体的时期,不适于长期的夜间用脑,但偶尔在情绪激动,大脑兴奋的状态下间断地干几次,还是可以的。如果脑细胞处于抑制状态,昏昏欲睡,还硬用刺激神经的办法去学习,不仅效果不好,而且有损健康,不宜提倡。所谓“用脑时间”问题,从广义上讲,还有一层意思,就是在人的一生中,青少年时期是最佳用脑年龄区。这个时期大脑的记忆能力、理解能力、归纳能力、创造能力以及对信息的自觉调节能力最强,容易产生创造的冲动。因此可以说,在一天中的最佳用脑时间内和一生中的最佳用脑年龄区里,勤奋地学习和创造,是人才成

18、功的一个重要因素。【1】从全文来看,人生最佳用脑时间是什么时候?【2】第自然段中列举的书名灯下集月下集书海夜航燕山夜话说明了什么?【3】根据文意,下列说法正确的一项是( )A. 一天里早晨的时光最好,也是最佳的用脑时间。B. 绝大多数人,他们的大脑只在清晨的白天思维效率较高。C. 懂得了自己大脑的活动规律,就可以更好地学习和创造。D. 中老年人长期夜间用脑问题不大。【答案】【1】 脑细胞高度兴奋状态的时刻。青少年时期。【2】 许多美妙作品往往都是夜间的产物。【3】 C【解析】【1】本题考查学生提取信息并概括的能力。回答这类题目,首先要在审清题干的基础上找到答案范围,然后精读该语段,根据理解得出

19、切题的答案。根据第一段“最佳用脑时间,就是我们的脑细胞处于高度兴奋状态的时刻”和最后一段“所谓用脑时间问题,从广义上讲,还有一层意思,就是在人的一生中,青少年时期是最佳用脑年龄区”提炼关键信息,即可解答此题。【2】此题考查说明方法的辨析及作用。辨析说明方法要全面掌握说明方法的分类及各种说明方法的语言标志。第自然段中列举的书名灯下集月下集书海夜航燕山夜话,这是运用了举例子的说明方法,具体地说明了“许多人的美妙作品往往都是夜间的产物”。【3】此题考查的是学生对课文内容的理解,提取信息并概括的能力。解答时要结合相关段落来分析。A.根据第二段“实际上,最佳用脑时间是因人而异的”,可知此项说法错误;B.

20、根据第二段“有的人一到了夜间,脑细胞就处于兴奋状态,思维十分活跃,精力高度集中,工作效率极高。大多数作家都习惯于夜间挥笔”和第三段“总之,不同的人,大脑活动的特点也不相同”,可知此项说法不正确;C.正确;D.根据“如果脑细胞处于抑制状态,昏昏欲睡,还硬用刺激神经的办法去学习,不仅效果不好,而且有损健康”,可知“中老年人长期夜间用脑问题不大”说法有误。故选C。现代文阅读阅读下文,完成题目。乡村的风风是乡村的魂。它不喜欢老是待在一个地方,到处游荡着,时南时北,忽东忽西的。它走到哪里,哪里就能感觉到乡村的呼吸。每次从城里回到老家豆村,第一个迎接我的便是风。我们虽然好多年没见面了,但它一点儿也不生分。

21、先是用顽皮的小手,把我服服帖帖的头发拔弄乱,再在我干净的皮鞋和西服上,随意撒些尘土与细碎的草屑。要是春天,风就像一只摇头摆尾的小花狗,当我刚从汽车上走下来,视觉还没来得及舒展开,它就从我的身上嗅出了豆村的气味,亲亲热热地扑过来,伸出温软的小舌头,一下一下舔我的手与脚踝,你赶也赶不走。如果是秋天,风里便有了果实发酵的味道,那幽微的醇意,好像个去镇上打酒的孩子,不小心把酒洒了一路,惹人隐隐地有些陶醉。因为风的缘故,乡村里许多平常得不能再平常的事物,便有了某种诗意。你瞧,那晚风中的炊烟,怎么看都像是幅悬腕挥就的狂草,云烟乱舞,该虚的地方虚,该实的地方实,那是我们在绢和纸上无法做到的,可谓真正的“天书

22、”了。莲荡也是,一阵风吹过去,一阵风又吹过来,满荡田田的莲叶便乱了。然而,乱是乱了,但却乱出了味道。究竟是什么味道呢?我也说不清。看来这世界上的许多事情,就像这风中的“乱荷”,有一种无法言说的美,一种大美。你可以观,可以赏,但你却没有风的能耐,把好端端的东西破坏了,还居然翻出新意。还有秋风中的那些树木,原本蓊蓊郁郁的,可是经不住风的手轻轻地摇晃,三摇两摇的,就只剩下一副骨骼了。随着黄叶随风飘逝,树上那些平时看不见的鸟巢,一个一个都露了出来,远远看去,恰似一个个黑色的音符挂在枝柯上说到风,我想起了一件事,有一年我从豆村带回一棵小枣树,栽在城里自家的庭院中。栽树之前我是下足了底肥的,可是几年过去了

23、,并没有见它有多少长进。我很纳闷,就问父亲是什么原因。父亲看了看周围的环境,给出两个字:缺风。对,缺风。生长在乡村的树可不是这样的。你千万不要以为风是可有可无的东西,其实它是树和庄稼的神灵。一棵得风的树,就如同一个人得到了机遇,东风来了摇一摇,西风来了晃一晃,每摇晃一次,它的根就往泥土深处扎一扎,晃着晃着,一棵树就在风中长高长粗了。父亲把这种现象叫作“得风水”。记得豆村牛鼻凹里有一棵歪脖子黄栌,据说已经很有些岁数了,可就是长不大。村里有人想把它砍下做犁弓,父亲制止道,这棵树虽然长得不是地方,但只要树头能从这凹里蹿出来,一旦招了风,不愁它不成材。后来那棵黄栌居然有了出头之日,风吹着呼呼地往上蹿,

24、一年一个样,一年又一个样,如今它已经有合抱粗了,成了我们豆村的个标志。这大概就是神奇的风使然吧。当然神奇的还有我的父亲,尽管岁月的风已经把他的头发吹白了,腰吹弯了,甚至连牙齿也吹脱落了,在风中踽踽而行时,须拄一枝拐杖,然而他能够从飘忽不定的风里悟出一点“道”,想必也该知足了。乡村里的许多事物,小至一片浮萍,一株草,大到一棵树,座山,都与风息息相关,春风归来遍地绿,它们不得不绿;秋风君临千叶黄,它们不得不黄。在这回黄转绿的变幻之中,永远不老的似乎只有土地,只有风。一拨又拨的风,吹了几千年,几万年,它吹走了许多东西,又吹来了许多东西。庄稼在风中拔节,鸟雀在风中飞翔,驴马在风中打着响鼻,蟋蟀在风中浅

25、唱低吟倘若没有风,这个世界多么沉寂!【1】第段中,作者是用哪几幅画面来表现乡村的“诗意”的?请简要概括。【2】作者借“乡村的风”表达了多种情感,请分要点加以概括。【3】无形的风在文中被描绘得可见可感。试从修辞手法的角度,在第两个自然段中任选出一例加以赏析。【4】文章开头“风是乡村的魂”一句,在全文中有什么作用?【答案】【1】 炊烟狂草。莲荡乱荷。秋树的疏简以及枝头如音符般的鸟巢。【2】 对自然生态环境下的乡村的热爱。对给予自己温情的故乡的感激。对朴实而明晓事理的父亲的敬爱。对故乡纯朴的风土人情的赞美。对自然的永恒、生命的生生不息的敬畏。【3】 示例:第自然段“用顽皮的小手”句,运用拟人句,写出

26、风的轻柔,让“我”感受到故乡的温馨、亲切。(举出“摇头摆尾的小花狗”或“好像一个去镇上打酒的孩子”等句,并指出拟人、比喻等修辞手法,进行赏析,均可)第自然段:“庄稼在风中拔节”句,运用排比,描绘风中动人景象,使读者感受到风中勃勃生机。(举出“春风归来遍地绿”句,并指出对偶的修辞手法,进行赏析,也可)【4】 结构上,总领全文,又与文末相呼应,内容上,点明主旨。【解析】【1】本题考查归纳内容要点的能力。散文的重要特点是“形散神不散”,本文题为“乡村的风”,文中所写的人、物、事就一定与风有着内在的联系,将第三段中所描写的景物及其状态分别用简洁的语句概括出来即可。“那晚风中的炊烟,怎么看都像是一幅悬腕

27、挥就的狂草”一句,写的是炊烟;“一阵风又吹过来,满荡田田的莲叶便乱了”写的是莲叶;“还有秋风中的那些树木”一句,写的是树;最后又写到“随着黄叶随风飘逝,树上那些平时看不见的鸟巢”。据此即可解答。【2】本题考查概括文本表现的多重情感。作者在文中的情感,有的是直接抒发出来,有的则借助物、事、人等间接表达出来。风使“我”感到乡村的温情,表现了对自然生态环境下的乡村的热爱,对给予自己温情的故乡的感激。风使乡村有了某种诗意,表达了作者对诗意的乡村的赞美之情。父亲用朴实的话道出了树离不开自然环境的本质,表达了对朴实而明晓事理的父亲的敬爱,进而扩大到以父亲为代表的故乡纯朴的风格人情的赞美。第段的概括描写,表

28、现了作者对自然的永恒、生命的生生不息的敬畏。【3】不同考查分析文章修辞手法的作用。此题要求对第、两段运用的修辞手法进行举例分析。 “庄稼在风中拔节,驴马在风中发情,鸟雀在风中飞翔,蟋蟀在风中浅唱低吟”,运用了排比的修辞,表现了风的功力强大,威力无比。“春风归来遍地绿,它们不得不绿;秋风君临千叶黄,它们不得不黄”,运用了对比的修辞,突出了风使万物荣枯的本领。解答时只需按题干要求赏析其中一句即可,不必穷举所有句子。【4】此题考查记叙文开头的作用。其作用有:总领全文,点明主旨;为下文作铺垫;设置悬念,吸引读者阅读兴趣;奠定全文感情基调。“风是乡村的魂”,在结构上总领全文,与结尾“倘若没有风,这个世界

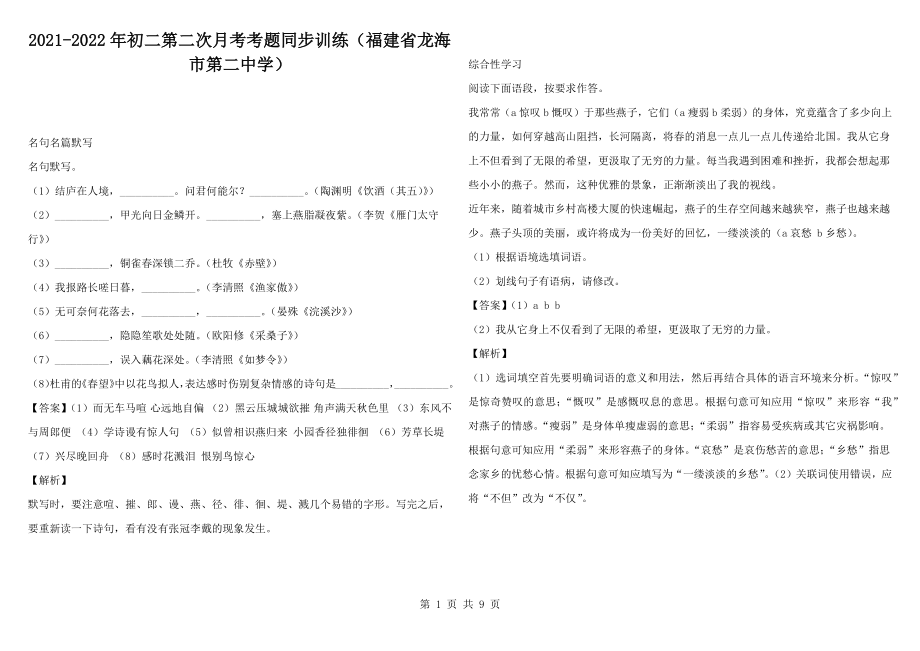

29、多么沉寂”相照应;内容上点明了对乡村的热爱、对给予自己温情的故乡的感激、对朴实而明晓事理的父亲的敬爱的主旨。综合性学习阅读下面的材料,完成下列小题。(材料一)春节过后第一周,由中央电视台推出的中国诗词大会第二季这一文化类综艺节目彻底火了。人民日报、人民网、新华社等各大媒体都在发布有关该节目台前幕后的消息,观众关注度极高。某知名网站对此做了各项统计,以下是“中国诗词大会关注人群的年龄分布”调查数据图:(材料二)中国诗词大会第二季的冠军得主是复旦附中16岁高一学生武亦姝,人们对她纷纷表示赞赏,但也有人对此提出质疑:在升学考试残酷的现实面前,是否有必要花大量宝贵时间去背诵古诗词。(材料三)大学者王国

30、维认为在诗词创作过程中,可以将诗词创作的境界分为“造境”与“写境”两种不同的形态。“造境”即虚拟之境,如:感时花溅泪,恨别鸟惊心;“写境”即写实之境,如:明月松间照,清泉石上流。【1】用一句话概括(材料一)显示的中国诗词大会关注人群的年龄分布。【2】针对(材料二)中某些人的质疑,说说你的观点。【3】阅读(材料三),指出下面诗句属于“写境”的一项是( )A. 大漠孤烟直,长河落日圆。B. 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。C. 海内存知己,天涯若比邻。D. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。【答案】(1)对于诗词大会,19岁以下的群体(年轻人)关注度较高,50岁以上人群关注度较低。(或:关注人群的数

31、量随着年龄增长而递减。)(2)示例1:我认为有必要。因为积累、背诵古诗词能传承弘扬中华传统文化,对一个人文化素养的提升有潜移默化的作用,还能拓展思维,激发灵感,促进学习。示例2:我认为没有必要。古诗词是中华文化的精粹,可是我们正处在现代社会,有当下的学习和生活任务,不需要花太多的时间在这件事情上,而荒废了其它功课。(3)A【解析】(1)此题属于分析统计图表的题目,分析统计表注意统计表的名称,表头列出的项目,表格中的极值和表现出来的趋势等。通过表格中的数字和所给的题干要求得到判断,如此题以“中国诗词大会关注人群的年龄分布”为陈述对象。找到“岁数”与“百分比”项目,通过对数字的比较可分析出关注人群

32、的数量随着年龄增长而递减的结论。(2)本题考查观点的表达能力。表达观点类的题比较灵活,即根据材料或题目要求针对某一现象、问题说出自己的看法,表达自己的观点。本题针对人们认为背古诗词会影响学习的观点发表自己的看法即可。如认为有必要,可从传承弘扬中华传统文化、拓展思维、促进学习等角度作答。如认为没有必要,可从我们正处在现代社会,有当下的学习和生活任务等角度作答。(3)诗词以境界为上。有境界则自成高格。从写作手法上分为造境和写境,这是理想与写实二派的区别。“大漠孤烟直,长河落日圆”即属于“写境”。而其它三项都非写实,属于“造境”。选择题美国记者斯诺在红星照耀中国一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁

33、移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”文中的“大迁移”是指( )A. 国民革命军北伐 B. 朱、毛红军会师井冈山C. 北方少数民族南迁 D. 中国工农红军万里长征【答案】D【解析】D项“中国工农红军万里长征”是文中所说的“大迁移”。可分析“这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传”一句,只有中国工农红军万里长征才有如此大的“武装宣传”力度。作文人生路上,有太多令我们感动、欣赏的美好东西,在我们心底留下了深刻感人的记忆:一缕翠绿,让我们欣喜;一道风景,让我们留恋;一份真情,让我们幸福;一次信任,让我们鼓舞他们都像一坛坛香醇的美酒,让我们回味无穷。请以“让_常驻心间”为题,写一篇作文。可以大胆想象,讲述故事,也可抒发感情,发表议论。要求:把题目补充完整;写出真情实感;文体自选(诗歌除外);不少于600字;文中不出现真实的人名、校名、地名。【答案】按中考评分标准给分【解析】“让 常驻心间” 是一篇半命题作文,学生在写作时,立意方面容易产生消极的甚至不健康的情绪而导致文章思想价值不高,没有生命力,所以,本文要求学生立意时,选择美好的令人向往的写作角度,这样才能有所突破。第 9 页 共 9 页

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 小学四年级下册综合实践活动纸杯娃娃的制作课件

- 建筑赏析5喀什教学课件

- 建筑赏析——教堂教学课件

- 小学四年级下册综合实践活动生活中的小窍门课件

- 建筑赏析:当代建筑的特点与实例课件

- 小学四年级下册综合实践活动玩石头课件

- 小学四年级下册综合实践活动好习惯伴我成长课件

- 小学四年级下册综合实践活动水是生命之源课件

- 小学四年级下册综合实践活动节约用水课件

- 小学四年级下册综合实践活动果蔬大变身课件

- 小学四年级下册综合实践活动月饼课件

- 建筑资料员培训基础部分-建筑识图详解课件

- 小学四年级下册综合实践活动最强大脑课件

- 小学四年级下册综合实践活动早餐的学问课件

- 小学四年级上册美术ppt课件第4课家乡的古塔报本塔浙美版