初中数学论文:谈中考数学复习的有效性

初中数学论文:谈中考数学复习的有效性

《初中数学论文:谈中考数学复习的有效性》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中数学论文:谈中考数学复习的有效性(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、以经典题型为纲 求异求变求发展 谈中考数学复习的有效性 摘要以经典的习题为根本,通过拓展延伸,我们可以找到许多变式。这个学习过程,既是知识的深化,更是创新思维的培养。本文从三个习题入手,联用延伸、应用拓展、演变深化着眼,分别研究它们的不同变式,求异求变,以点带面,使各个知识点串联贯通,发展学生思维,从而提高中考复习有效性。关键词习题 变式 思维发展 有效性 教材丰富的内涵,其中的习题均是专家多次筛选后的精品,是编拟中考试题的基础。所以,在中考复习教学中, 教师要加强对典型习题的研究,不断挖掘习题的内在“潜能”;在题目选编中,要优先考虑课本中习题,适当拓深、演变,使其源于教材,又不拘泥于教材。立

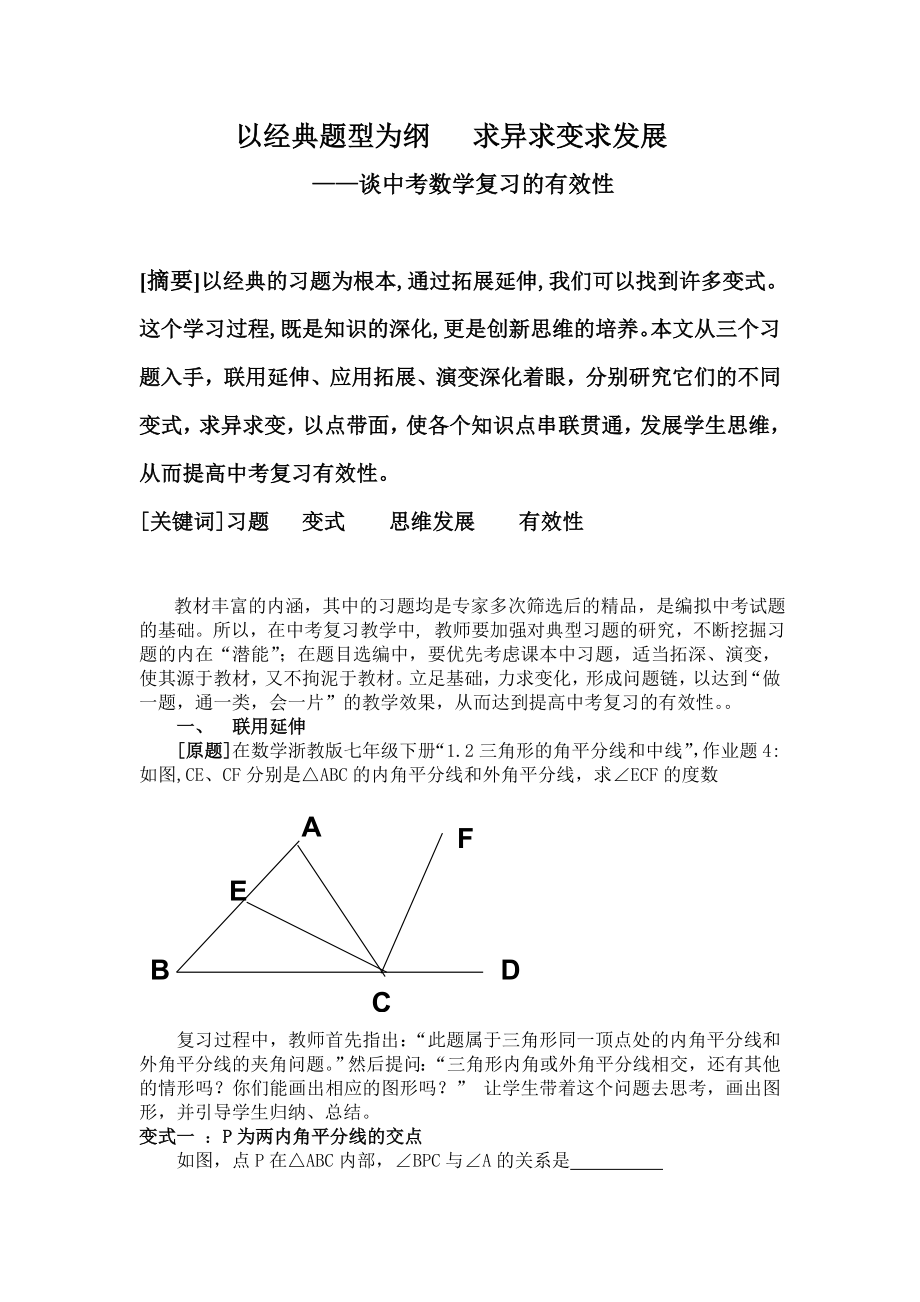

2、足基础,力求变化,形成问题链,以达到“做一题,通一类,会一片”的教学效果,从而达到提高中考复习的有效性。一、 联用延伸原题在数学浙教版七年级下册“1.2三角形的角平分线和中线”,作业题4:如图,CE、CF分别是ABC的内角平分线和外角平分线,求ECF的度数BCDFEA复习过程中,教师首先指出:“此题属于三角形同一顶点处的内角平分线和外角平分线的夹角问题。”然后提问:“三角形内角或外角平分线相交,还有其他的情形吗?你们能画出相应的图形吗?” 让学生带着这个问题去思考,画出图形,并引导学生归纳、总结。变式一 :P为两内角平分线的交点如图,点P在ABC内部,BPC与A的关系是 BCPA变式二:P为两

3、外角平分线的交点如图,点P是ABC与ACB两外角平分线的交点,BPC与A的关系是 APBC变式三:P为内、外角平分线的交点如图,点P是ABC平分线和ACB外角平分线的交点,BPC与A的关系是 ;BCDPA变式四:P为内角平分线和外角平分线的反向延长线的交点 如图,在ABC中,C=90,点P是ABC平分线和BAC外角平分线的交点,则P的度数为 。CBPA变式五:P为内角线和外角平分线的反向延长线的交点如图,点E是ABC平分线和ACB外角平分线的交点,P是EBC平分线和ECB外角平分线的交点,BPC与A的关系是 ;pBCDEA通过这一组问题的训练,激发了学生的思维,有效的培养了学生的发散思维能力,

4、提高了学生的创新意识。二、应用拓展原题(七年级下册)如图,要在街道旁修建一个奶站,向居民区A、B提供牛奶,奶站应建在什么地方,才能使从A,B到它的距离之和最短?本题来源于浙教版七年级下册,考查一定的直线同旁有两定点,在直线上确定一个点,使这点到两点的距离和最短,其实质是利用轴对称的知识,找出一个定点关于直线的对称点,对称点与另一直线的连线和定直线的交点即为所求作的点。此题潜在价值很大,复习时值得研究:可以在不同背景下探索结论;可以在同一背景下改变结论;可以通过图形位置变换,让图形动起来,变成动态问题。变式一:背景为等腰三角形(08黄岩)如图,已知在等腰ABC 中, ABC=1200,P是底边A

5、C上的一个动点, M、N分别是AB、BC的中点,若PM+PN的最小值为2, 求 ABC的周长. BCDNMA变式二:背景为正方形(2009年漳州)如图,正方形的边长为2,为的中点,是上一动点连结,由正方形对称性可知,与关于直线对称连结交于,则的最小值是_;ABECPD变式三:背景为圆如图,的半径为2,点在上,是上一动点,求的最小值;ACBO变式四:背景为抛物线(衢州卷2009)如图,已知点A(-4,8)和点B(2,n)在抛物线上,(1)求a的值及点B关于x轴对称点P的坐标,并在x轴上找一点Q,使得AQ+QB最短,求出点Q的坐标;(2) 平移抛物线,记平移后点A的对应点为A,点B的对应点为B,点

6、C(-2,0)和点D(-4,0)是x轴上的两个定点 当抛物线向左平移到某个位置时,AC+CB 最短,求此时抛物线的函数解析式; 当抛物线向左或向右平移时,是否存在某个位置,使四边形ABCD的周长最短?若存在,求出此时抛物线的函数解析式;若不存在,请说明理由4x22A8-2O-2-4y6BCD-44变式五:逆向应用OABPRQ如图,是内一点,分别是上的动点,求周长的最小值此题从学生比较熟悉的几何模型入手,设计了五个逐层递进的问题让学生尝试解决、通过对结论的直接应用、对模型的重新构建和拓展创新,引导学生深入探究轴对称的应用和轴对称图形的本质,这种对同一知识逐步深化的问题设计方式,既尊重学生的认知规

7、律,又体现了对学生过程的关注。三、演变深化原题浙教版八年级上册P47第2题: 如图,在和中,AC=CE,点D在边BC的延长线上,且。求证:CABECD。 变式一:背景为梯形如图,梯形中,AB=2cm,CD=4cm,以上一点为圆心的圆经过两点,且AOD=90,则圆心到弦的距离是( )Acm Bcm Ccm DcO变式二:基本图形的构造应用几何综合性问题通常是由若干个基本问题组合而成,其图形也是由若干个基本图形组合而成,因而,学生不仅要具备必需的图形分解能力,同时,还应具备必需的添加辅助线构造基本图形的技能。例1、如图1,已知ABC中,ABC90,ABBC,三角形的顶点在相互平行的三条直线l1,l

8、2,l3上,且l1,l2之间的距离为2 , l2,l3之间的距离为3 ,则AC的长是( ) A B C D7例2、如图2,在平面直角坐标系中,且,点的坐标是(1)求点的坐标;(2)求过点的抛物线的表达式;(3)连接,在(2)中的抛物线上求出点,使得yOBAx11图2图1l1l2l3ACB变式三:弱化条件“直角”,则“全等”结论仍然成立如图3,在和中,点D在边BC的延长线上,AC=CE,且。则:ABCCDE。 例:如图4,为等边三角形,点D,E,F分别在边BC,CA,AB上,且也为等边三角形。 (1)除已知等边三角形的边相等以外,请你猜想还有哪些线段相等,并证明你的结论;(2)你所证明相等的线段

9、,可以通过怎样的变换相互得到?写出变换过程。图4图3变式四:三角形全等弱化为三角形相似图5,在和中,点D在边BC的延长线上,且。求证:CABECD。例:已知A、D是一段圆弧上的两点,且在直线的同侧,分别过这两点作的垂线,垂足为B、C,E是BC上一动点,连结AD、AE、DE,且AED=90。(1)如图6,如果AB=6,BC=16,且BE:CE=1:3,求AD的长。(2)如图6,若点E恰为这段圆弧的圆心,则线段AB、BC、CD之间有怎样的等量关系?请写出你的结论并予以证明。再探究:当A、D分别在直线两侧且ABCD,而其余条件不变时,线段AB、BC、CD之间又有怎样的等量关系?请直接写出结论,不必证

10、明。图6图6图5变式五:同时弱化“线段相等”和“直角”,结论由全等弱化为相似如图7,在和中,点D在边BC的延长线上,。则CABECD。(这里的条件为三个角相等,至于等于多少度,并无要求,可以是一个一般的度数,可以是下面例题中的、或等特殊的度数。因而,演变命题3在中考命题中的拓展与应用更为广泛。)例1、如图8,M为线段AB的中点,AE与BD交于点C,DMEAB,且DM交AC于F,ME交BC于G(1)写出图中三对相似三角形,并证明其中的一对;ABMFGDEC图8(2)连结FG,如果45,AB,AF3,求FG的长图7图10ADCPB图960例2如图9,等边的边长为3,为上一点,且,为 上一点,若,则

11、的长为( )A B C D例3、如图10,在中,AB=AC=2,点D在BC上运动(不能到达点B,C),过点D作,DE交AC于点E。求证:(1)ABCCDE。(2)设,求关于的函数关系式。变式六:改变图形形状,变“三角形”为“等腰梯形”如图11,梯形ABCD中,ABCD,E为AD上一点,且满足 ABEFD, 则ABEDEF。例1、如图11,在梯形中,点分别在线段上(点与点不重合),且,设,(1)求与的函数表达式;(2)当为何值时,有最大值,最大值是多少?例2、如图12,在等腰梯形中,=4=,=45直角三角板含45角的顶点在边上移动,一直角边始终经过点,斜边与交于点若为等腰三角形,则的长等于 DB

12、CAEF图11图12变式七:图形的变式延伸结合基本图形所具有的特殊性,可作一系列的变化,如将习题中的和相向移动交叉重叠。问题背景;课外学习小组在一次学习研讨中,得到了如下三个命题: 如图(1),在正三角形ABC中,M,N分别是AC、AB上的点,BM与CN相交于点O,若BON=60则BM=CN: 如图(2),在正方形ABCD中,M、N分别是CD、AD上的点BM与CN相交于点O,若BON=90则BM=CN.然后运用类似的思想提出了如下命题: 如图(3),在正五边形ABCDE中,M、N分别是CD,DE上的点,BM与CN相交于点O,若BON=108,则BM=CN. 任务要求: (1)请你从,三个命题中

13、选择一个进行证明;(2) 请你继续完成下面的探索:试在图(3)中画出一条与CN相等的线段DH,使点H在正五边形的边上,且与CN相交所成的一个角是,这样的线段有几条?如图(4),在正五边形ABCDE中,M,N分别是DE,DA上的点,BM与CN相交于点O,若,请问结论BM=CN是否还成立?若成立,试给予证明;若不成立,试说明理由。经典的习题最符合数学课程标准的理念,因此,教师应该把握其中的精髓,立足教材,创新复习方法,拓展延伸习题内涵,激发学生的求异思维,稳中求变,提高学生的解题能力和探究推理能力,使复习达到事半功倍的效果。参考文献:1初中数学新课程标准 2007年2义务教育数学课本 浙江教育出版社3中学数学教育初中版 2009年第9期4绍兴市初中学业评价指导用书数学 2010年版0

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。