第一章行星地球教案

第一章行星地球教案

《第一章行星地球教案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一章行星地球教案(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

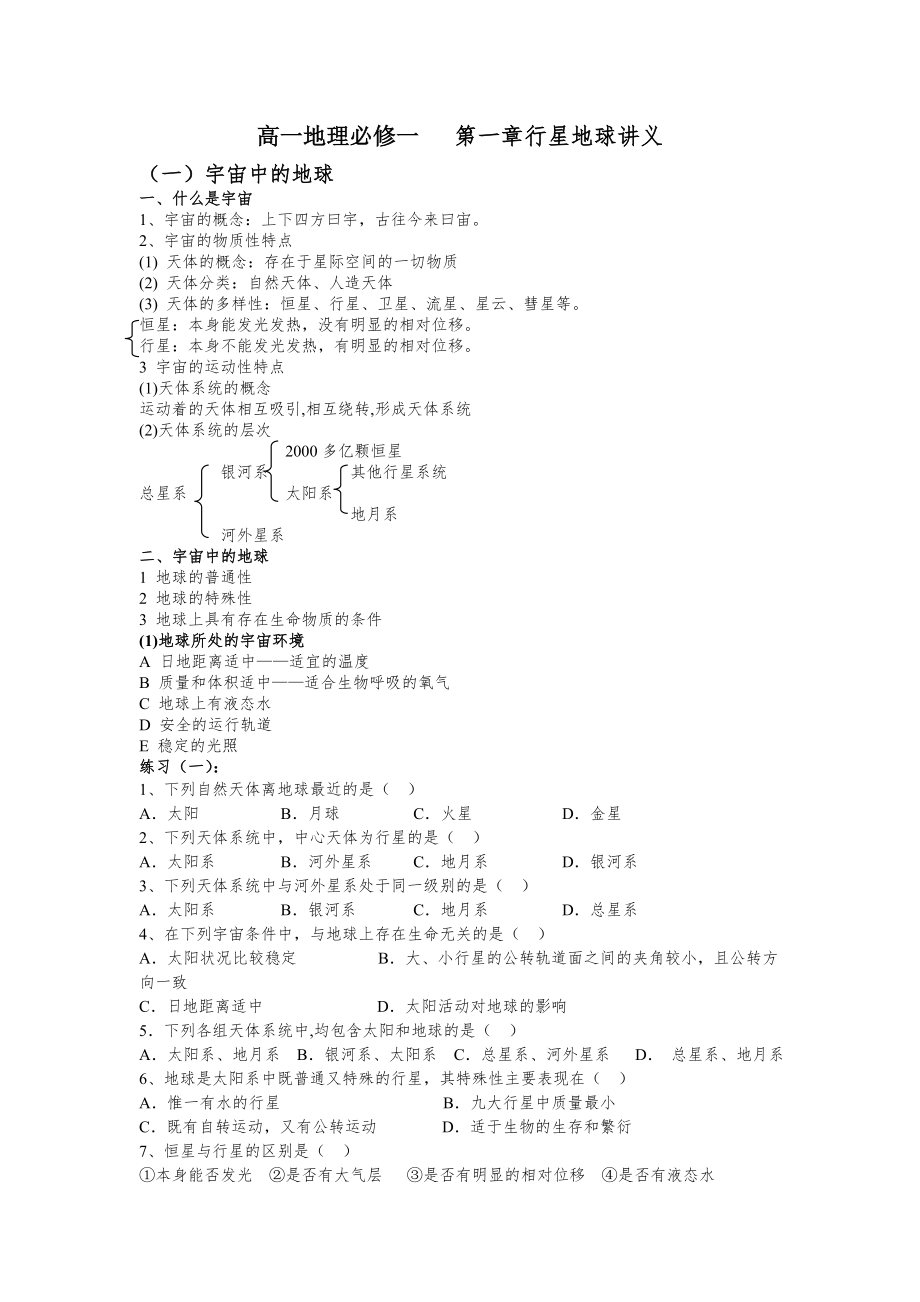

1、高一地理必修一 第一章行星地球讲义(一)宇宙中的地球一、什么是宇宙1、宇宙的概念:上下四方曰宇,古往今来曰宙。2、宇宙的物质性特点(1) 天体的概念:存在于星际空间的一切物质(2) 天体分类:自然天体、人造天体(3) 天体的多样性:恒星、行星、卫星、流星、星云、彗星等。恒星:本身能发光发热,没有明显的相对位移。行星:本身不能发光发热,有明显的相对位移。3 宇宙的运动性特点(1)天体系统的概念运动着的天体相互吸引,相互绕转,形成天体系统(2)天体系统的层次2000多亿颗恒星银河系 其他行星系统总星系 太阳系地月系河外星系二、宇宙中的地球1 地球的普通性2 地球的特殊性3 地球上具有存在生命物质的

2、条件(1)地球所处的宇宙环境A 日地距离适中适宜的温度B 质量和体积适中适合生物呼吸的氧气C 地球上有液态水D 安全的运行轨道E 稳定的光照练习(一):1、下列自然天体离地球最近的是()A太阳 B月球 C火星 D金星2、下列天体系统中,中心天体为行星的是()A太阳系 B河外星系 C地月系 D银河系3、下列天体系统中与河外星系处于同一级别的是()A太阳系 B银河系 C地月系 D总星系4、在下列宇宙条件中,与地球上存在生命无关的是()A太阳状况比较稳定 B大、小行星的公转轨道面之间的夹角较小,且公转方向一致C日地距离适中 D太阳活动对地球的影响5下列各组天体系统中,均包含太阳和地球的是()A太阳系

3、、地月系 B银河系、太阳系 C总星系、河外星系 D 总星系、地月系 6、地球是太阳系中既普通又特殊的行星,其特殊性主要表现在()A惟一有水的行星 B九大行星中质量最小C既有自转运动,又有公转运动 D适于生物的生存和繁衍 7、恒星与行星的区别是( )本身能否发光是否有大气层 是否有明显的相对位移是否有液态水ABC D(二) 太阳、月球与地球的关系一、太阳辐射对地球的影响1、太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,称为太阳辐射。2、太阳能量的来源:核聚变反应3、太阳辐射对地球的影响:(1)太阳辐射是地理环境形成和变化的重要因素。太阳直接为地球提供了光、热资源、地球上生物的生长发育离不

4、开太阳。太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球上的水大气运动和生物活动的主要动力。(2)太阳辐射是人类生产、生活的主要能源。例:煤、石油,家里晒衣服,太阳能热水器,太阳能发电,太阳能汽车等。二 、太阳活动对地球的影响1太阳大气分层(由里到外):光球、色球、日冕2太阳活动:太阳大气的变化或激烈变化通称为太阳活动 。3太阳活动的主要类型:(1)黑子:概念太阳光球层出现的暗黑的斑点原因温度比周围低(黑子不黑)活动周期11年黑子的多少和大小可以作为太阳活动强弱的标志(2)耀斑:现象太阳色球层有时出现的突然增大增亮的斑块原因太阳大气高度集中的能量释放耀斑爆发是太阳活动最激烈的显示4太阳活动对地球的影响:(

5、1) 对地球气候的影响:黑子与降水的相关性(2) 对地球电离层的影响:使短波无线电通讯衰减甚至中断(3) 对地球磁场的影响:产生“磁爆”的现象(4) 对高纬地区:出现极光现象(5) 其他:地球上许多自然灾害,如地震、水灾练习(二):1、太阳黑子和耀斑分别出现在太阳外部结构的( )A、色球层和日冕 B、光球层和色球层 C、光球层和日冕 D、每一层都有2、我们看到的像圆盘一样、明亮发光的太阳表面,叫做( )A、色球 B、光球 C、日冕 3、太阳的大气层,从里到外依次是( )、光球、色球、日冕 、 色球、光球、日冕 、光球、日冕、色球 、 日冕、色球、光球4太阳对地球影响最大的是( )A太阳辐射 B

6、黑子 C耀斑D太阳风5太阳能量来源于( )A氢原子核的裂变反应 B氦原子核的聚变反应 C氢原子核的聚变反应 D铀等放射性元素的衰变6太阳辐射的纬度变化导致地球上( )A不同纬度获得热量的差异 B不同经度获得热量的差异C不同海拔高度获得热量的差异 D不同海陆位置获得热量的差异7太阳活动对地球的影响表现在( )A使地球上三个纬度带的降水出现在与之相关性B使地球上大批动物死亡C使地球上传输的无线电信号加强D使地球上的罗盘定向更加准确(三) 地球的运动地球运动的基本形式:1自转 2公转一、地球的自转:1自转定义:地球绕地轴的旋转运动。2自转方向:自西向东。北极上空看呈逆时针方向。南极上空看呈顺时针方向

7、。3自转周期:(1)恒星日(真正):自转一周360,需时23时56分4秒。(2)太阳日(昼夜更替):自转一周360,需时24时。4自转速度: (1)自转角速度:全球除两极以外各地自转角速度均为15度小时,1度/4分。(2)自转线速度:全球各地自转线速度都不一样,从赤道向两极递减。旋转半径小线速度小,旋转半径大线速度大。练习(三):1、地球自转方向是_,从南极上空看地球作_时针方向旋转,从北极上空看地球作_时针方向旋转2、地球自转角速度和线速度的共同特征是( )A、赤道最大,两极最小 B、由高纬向低纬递减C、除两极外,任何地点都相等 D、南北两极点速度为零3、下列现象中,由地球自转造成的是( )

8、A、树木年轮的形成B、候鸟的迁徙C、北京时间的确立D、我国南北方 的温差较大4、关于地球自转的叙述正确的是 ( )A、地球绕地轴自东向西的旋转运动叫自转B、与诗句坐地日行八万里最吻合的地点是赤道C、从北极上空看地球自转方向是顺时针D、45N纬线上的线速度约为赤道的一半5、自转的意义昼夜更替地球本身不发光,不透明,又由于地球在不停的运动,所以有昼夜交替现象产生。昼夜两半球的分界线:晨昏线练习(四):1、当晨昏线(圈)与经线(圈)相重合时,下列叙述正确的是( )A、同一经线上各地太阳高度相同 B、同一经线上各地看日出的时间相同C、同一经线上各地昼夜长短变化幅度均为一年中最大值D、同一经线上各地地方

9、时不同2、关于晨昏线的叙述错误的是 ( )、晨昏线是昼半球与夜半球的分界线 、晨昏线任何时候都平分地球、晨昏线上的太阳高度为零 、夏至日晨昏线与地轴在同一平面内且与太阳光垂直3当地球上极昼或极夜范围最大时,则必然是( )A晨昏线平面与赤道平面垂直B晨昏线平面与赤道平面重合C晨昏线平面与地轴交角最大 D晨昏线平面与地轴交角最小4关于晨昏线与经线圈的关系,正确的是( )A任何时候均有一个交角 B每天都要重合一次C除二至日外,均能重合D只有春、秋分时才能重合地方时因经度不同的时刻,统称地方时。经度每隔15,地方时相差一小时区时:每个时区的中央经线上的地方时。中央经线为15的倍数,全球时区划分24个、

10、区时确定,东加西减。要区别开“北京时间”与北京的地方时两个概念。“北京时间”是指北京所在的东八区的区时,即东八区中央经线120E的地方时,是我国目前统一使用的标准时间。而北京的地方时是指116E经线的地方时,比“北京时间”要晚约16分钟。区时计算方法 要计算的区时=已知区时(已知区时的时区-要计算区时的时区),(注:东时区为正,西时区为负,当算出的区时为负数时,应加上24:00,日期减一天。当算出的区时大于或等于24:00时,应减去24:00,日期加一天) 例1:已知北京(东八区)时间为5月1日12:00,求东京(东九区)的区时?例2:已知北京时间为5月1日12:00,求伦敦(中时区)的区时?

11、例3:已知北京时间为5月1日12:00,求纽约(西五区)的区时? 例4:已知纽约时间为5月1日12:00,求东京的区时? 练习(五):1、我国采用的“北京时间”是( )A、东八区的区时 B、东七区的区时 C、东六区的区时D、东九区的区时2关于东十二区和西十二区的说法,错误的是( )A钟点完全相同 B相差1小时 C相差24小时 D它们有共同的中央经线地转偏向力规律:北半球右偏 南半球左偏 赤道上不偏水平运动物体偏向的意义:由于地球自转使地球上的大气运动、海水运动都产生偏向,对地球表面的热量和水分的输送、交换都有着巨大的影响。二、地球的公转1.公转定义:地球绕太阳的旋转运动。2.公转方向:自西向东

12、,北极上空看呈逆时针方向、南极上空看呈顺时针方向。3.公转轨道:形状为近似正圆的椭圆轨道,又叫黄道。4.公转速度:(1)角速度: 1/日(2)线速度:30km/秒(3)速度变化: 每年一月份至七月份逐渐减慢。近日点(一月初)快 每年七月份至次年一月份逐渐加快。远日点(七月初)慢5.公转周期:恒星年:365天6时9分10秒。回归年:365天5时48分46秒。6.黄赤交角:黄道面与赤道面之间的夹角为2326,与极圈的纬度互余;直射点的纬度与极昼、极夜的纬度互余。地球上的五带范围随着黄赤交角的变化而发生改变,一般来说黄赤交角变大,热带和寒带范围会随之扩大,温带范围会缩小。反之亦然。7.公转特点:(1

13、)地轴空间指向不变。(2)黄赤交角:大小保持不变。8.公转的意义四季的更替:天文四季:春分至夏至春季;夏至至秋分夏季;秋分至冬至秋季;冬至至春分冬季。农历四季:立春至立夏春季;立夏至立秋夏季;立秋至立冬秋季;立冬至立春冬季。气候四季:北半球,3、4、5月春季;6、7、8月夏季;9、10、11月秋季;12、1、2月冬季。南北半球日期一致,季节相反太阳直射点变化:春分日(3月21日),太阳直射赤道。春分日(3月21日)至夏至日(6月22日),太阳直射北半球,向北移动。夏至日(6月22日),太阳直射北回归线。夏至日(6月22日)至秋分日(9月23日),太阳直射北半球,向南移动。秋分日(9月23日),

14、太阳直射赤道。秋分日(9月23日)至冬至日(12月22日),太阳直射南半球,向南移动。冬至日(12月22日),太阳直射南回归线。冬至日(12月22日)至转年春分日(3月21日),太阳直射南半球,向北移动。昼夜长短的变化北半球的夏半年,北半球各纬度昼长夜长,纬度越高,昼越长,夜越短;夏至日,北半球昼最长,夜最短,北极圈内出现极昼。练习(六)1、地轴与黄道平面的夹角为()A、2326 B、6634 C、90 D、随季节变化2、读右图,当地球在公转轨道上运行至 位置E点时,太阳在地球上的直射点在()A、赤道上 B、北回归线上C、赤道与南回归线之间 D、赤道与北回归线之间3当地球公转运行到远日点附近时

15、,地球上可能出现的地理现象是( )A地球自转的角速度和线速度都较快 B地球自转的角速度和线速度都较慢C地球公转的角速度和线速度都较快 D地球公转的角速度和线速度都较慢4当我们欢度元旦时,太阳直射点在地球表面上的移动情况是( )A直射点位于北半球,并向北移动 B直射点位于北半球,并向南移动C直射点位于南半球,并向北移动 D直射点位于南半球,并向南移动5、下列四幅图中,正确表示北半球夏至日的是( )6中国传统天文四季的夏季大致是( )A6月、7月、8月B4月、5月、6月 C5月、6月、7月D7月、8月、9月7、下列各地在一年中昼夜长短变化幅度最大的是()A、北极圈内 B、赤道上 C、南回归线上 D

16、、北纬508、全球各地昼夜等长的日期是 ( )、春分日和冬至日 、夏至日和冬至日 、春分日和秋分日 、秋分日和夏至日9北京市某日5时天亮,则此日昼长为( )A14时 B16时 C12时 D18时正午太阳高度角的变化正午太阳高度的纬度变化:直射点,正午太阳高度最大,向南北两方逐渐降低。正午太阳高度的季节变化:南北回归线之间,每年太阳直射两次。北回归线及其以北,6月22日,正午太阳高度最大。南回归线及其以南,12月22日,正午太阳高度最大。北半球,12月22日,正午太阳高度最小。南半球,6月22日,正午太阳高度最小。练习(七):1、12月22日,正午太阳高度达到一年中最大值的地区 ( )、赤道以南

17、地区 、北回归线及其以北地区、南北回归线之间的地区 、南回归线及其以南地区 正午太阳高度角的计算H=90纬度差纬度差:即所求地点纬度与太阳直射点的所在纬度的差距。(如果所求地点与太阳直射点在同一半球为纬度差,如在不同半球为纬度和)夏至日,北纬30太阳高度角为:冬至日,北纬30太阳高度角为:春秋分,北纬30太阳高度角为:五带的划分以南北回归线和南北极圈为界,把地球表面粗略地分为热带、南北温带、南北寒带五个热量带。热带:北回归线与南回归线之间,有太阳直射现象。(12次/年)北温带:北回归线与北极圈之间,没有太阳直射和极昼与极夜现象。南温带:南回归线与南极圈之间,没有太阳直射和极昼与极夜现象。北寒带

18、:北极圈与北极点之间,有极昼与极夜现象。南寒带:南极圈与北极点之间,有极昼与极夜现象。练习(八)1、北温带与热带的划分界线是。 (四)地球的内部圈层(一)地球的内部圈层 概念:地震发生时,产生弹性 ,并以 的形式向四周传播。1 地震波 纵波(P):传播速度 ,可以通过 、 、 传播。 分类 横波(S):传播速度较 ,只能通过 传播。2划分地球内部圈层的依据: 莫霍界面:地下 千米处,纵波和横波传播速度都明显 。不连续面 古登堡界面:地下 千米处,纵波传播速度突然 ,横波 。 位置:位于 界面以上。 地壳 组成:由 组成的坚硬外壳。 厚度:厚薄不一,平均厚度为 千米。2 内部圈层 范围:介于 和

19、 之间,呈固态。地幔 分层:分为 和 。 软流层:位于 的上部,这里可能是 主要发源地。 范围:介于古登堡界面到 。地核 分层:分为 和 。 特点:地核的温度很高,压力和密度很大。(二)地球的外部圈层 圈:是地球自然环境的重要组成部分。1外部圈层 圈:连续不规则的圈层,水圈中的水处于不间断的循环运动之中。 圈:是地球表层生物及其生存环境的总称。2相互关系:地球外部各圈层之间 、 ,形成人类赖以生存和发展的自然环境。三、典题解析1 岩石圈位于( )A地面以下,古登堡界面以上B地面以下,软流层以上C地面以下,莫霍界面以上D莫霍界面以下,软流层以上2 有关地震波的正确叙述是( )A地震波是一种无线电

20、波B纵波传到古登堡界面时完全消失C纵波和横波传播速度在莫霍面都明显减小D从震源发生的地震波,纵波比横波先到达地面四、课堂练习1地球内部由外向里的分层依次是( )A地幔、地壳、地核 B地核、地幔、地壳 C地壳、地幔、地核 D地壳、地核、地幔2整个地壳平均厚度约为( )A6千米B17千米C33千米D6070千米3岩石圈是指( )A地面以下、莫霍界面以上很薄的一层岩石外壳B地面以下、古登堡界面以上由岩石组成的固体外壳C莫霍界面以下、古登堡界面以上厚度均匀的一层岩石D地壳和上地慢顶部,由岩石组成的圈层读某地地震波速度随深度的变化图,回答46题。4该地莫霍面大约位于地下( )A5千米处 B17千米处 C33千米处 D2900千米处5该地可能位于( )A116E,40N B 90E,30N C南极点 D经度180,纬度06图中曲线表示的地震波是 波A横波 B纵波 C无法判别 D都有可能7地震发生时,在鄱阳湖一艘渔船上的人们感觉到 A左右摇晃 B.上下颠簸 C.先左右摇晃,后上下颠簸 D.先上下颠簸,后左右摇晃

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。