上海人口分布呈现城市化发展和郊区化安居态势

上海人口分布呈现城市化发展和郊区化安居态势

《上海人口分布呈现城市化发展和郊区化安居态势》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海人口分布呈现城市化发展和郊区化安居态势(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

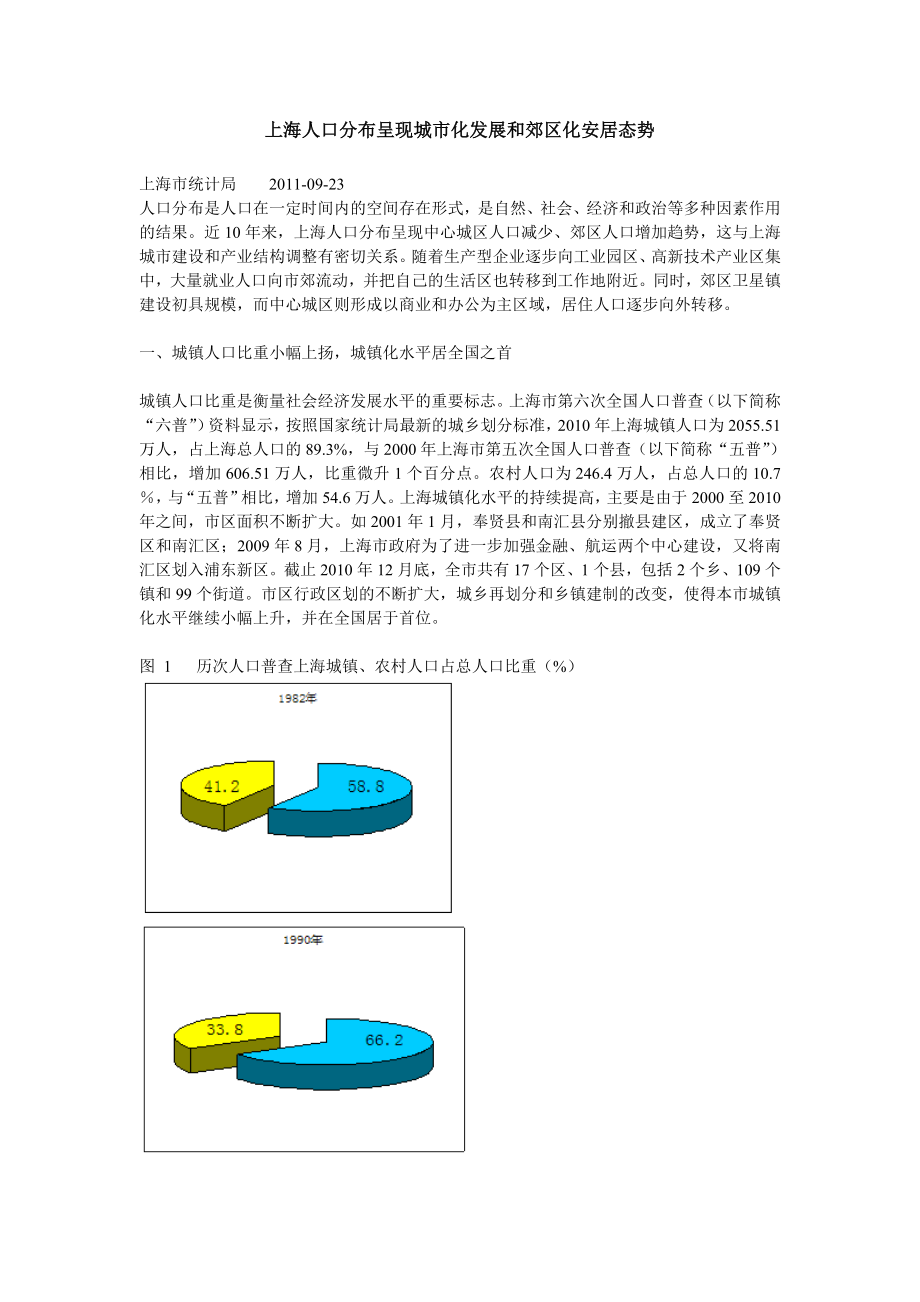

1、上海人口分布呈现城市化发展和郊区化安居态势 上海市统计局 2011-09-23人口分布是人口在一定时间内的空间存在形式,是自然、社会、经济和政治等多种因素作用的结果。近10年来,上海人口分布呈现中心城区人口减少、郊区人口增加趋势,这与上海城市建设和产业结构调整有密切关系。随着生产型企业逐步向工业园区、高新技术产业区集中,大量就业人口向市郊流动,并把自己的生活区也转移到工作地附近。同时,郊区卫星镇建设初具规模,而中心城区则形成以商业和办公为主区域,居住人口逐步向外转移。一、城镇人口比重小幅上扬,城镇化水平居全国之首城镇人口比重是衡量社会经济发展水平的重要标志。上海市第六次全国人口普查(以下简称“

2、六普”)资料显示,按照国家统计局最新的城乡划分标准,2010年上海城镇人口为2055.51万人,占上海总人口的89.3%,与2000年上海市第五次全国人口普查(以下简称“五普”)相比,增加606.51万人,比重微升1个百分点。农村人口为246.4万人,占总人口的10.7,与“五普”相比,增加54.6万人。上海城镇化水平的持续提高,主要是由于2000至2010年之间,市区面积不断扩大。如2001年1月,奉贤县和南汇县分别撤县建区,成立了奉贤区和南汇区;2009年8月,上海市政府为了进一步加强金融、航运两个中心建设,又将南汇区划入浦东新区。截止2010年12月底,全市共有17个区、1个县,包括2个

3、乡、109个镇和99个街道。市区行政区划的不断扩大,城乡再划分和乡镇建制的改变,使得本市城镇化水平继续小幅上升,并在全国居于首位。图 1 历次人口普查上海城镇、农村人口占总人口比重(%)二、核心区域人口密度下降,郊区人口密度迅速上升随着人口总量的增加,上海人口密度也在不断提高。2000年以来,上海总人口以年均3.4%的速度增长,使得人口密度由2000年的2588人/平方公里,增加到2010年的3631人/平方公里,为全国人口密度最大的城市。但是,“五普”时人口密度超过40000人/平方公里的黄浦区、卢湾区、静安区,2010年人口密度分别比2000年下降了11655人/平方公里、9952人/平方

4、公里和7681人/平方公里,下降幅度依次为25.2%、24.4%和19.2%。中心区核心区域人口向郊区及中心区外围区域迁移,使得虹口区首次成为上海人口密度最大的区,该区2010年人口密度为每平方公里36307人,与2000年基本持平,明显高于全市平均水平。黄浦区、静安区、卢湾区人口密度均在每平方公里30000人以上。普陀区是中心城区人口密度增长最快的区。该区2010年人口密度为23507人/平方公里,与2000年相比每平方公里增加4326人,增幅为22.6%。另外,郊区人口密度显著上升。“六普”资料显示,近郊区与远郊区的人口密度分别为每平方公里4684人和1388人,与“五普”的2600人和8

5、60人相比,增幅分别为80.2%和61.4%(见表1)。表1 2010年上海各区(县)人口分布与密度区 县人口(万人)占总人口比例()总面积(平方公里)人口密度(人/平方公里)全市2301.921006340.503631中心城区698.6330.4289.4424137黄浦区42.991.912.4134641卢湾区24.881.18.0530907徐汇区108.514.754.7619816长宁区69.063.038.3018031静安区24.681.17.6232388普陀区128.895.654.8323507闸北区83.053.629.2628383虹口区85.253.723.483

6、6307杨浦区131.325.760.7321624近郊区1084.9947.12316.354684闵行区242.9410.5370.756553宝山区190.498.3270.997029嘉定区147.126.4464.203169浦东新区(包括原南汇区)504.4421.91210.414168远郊区518.3022.53734.711388金山区73.243.2586.051250松江区158.246.9605.642613青浦区108.104.7670.141613奉贤区108.354.7687.391576崇明县70.373.01185.49594三、人口分布呈现出城市化和郊区化并

7、进的态势与“五普”时相比,全市17个区(县)中,常住人口总量减少的区有5个。其中,黄浦区人口减少14.46万人,降幅为25.2%;其次是卢湾区和静安区,分别减少8.01万人和5.85万人,降幅分别为24.4%和19.2%。此外,虹口区、长宁区的常住人口略有下降。中心城区减少的人口以及新流入的外来人口逐步扩散到郊区。与“五普”时相比,常住人口总量增幅超过50%的区有7个,依次为松江区(146.8%)、闵行区(99.6%)、嘉定区(95.4%)、青浦区(81.4%)、奉贤区(73.6%)、浦东新区(包括原南汇区)(58.3%)和宝山区(55.1%)。从绝对量来看,人口增加数量列前5位的是闵行区、浦

8、东新区(包括原南汇区)、松江区、嘉定区和宝山区,人口增量均超过或接近70万人。中心城区核心区域人口的减少和近郊区域人口的增加,主要是近年来上海旧城改造与新区开发之间的联动,这是城市人口分布变化的直接诱导因素。城市基础设施建设和郊区新城建设不断加快,城市布局进一步优化和产业结构调整深化等一系列因素,使得大批居民由中心区核心区域的原居住地迁往近郊区和中心区边缘区域的新建居住小区。其次是外来常住人口往往相对集中居住于城郊结合等近郊区域。由市区向市郊结合区扩散,这将成为本市人口再分布的主要导向,这种变化标志着长期存在的市区人口过于稠密的状况得到初步扭转。http:/www.stats-外省市来沪常住人

9、口发展现状及特征 上海市统计局 2011-09-23上世纪90 年代初期以来,外来人口已成为上海常住人口增长的主要来源。第五次全国人口普查(以下简称“五普”)资料显示,2000年上海外来常住人口为305.74万人;2005年全国1%人口抽样调查资料显示,截至2005 年10 月31 日,上海外来常住人口达到438 万。而最新第六次全国人口普查(以下简称“六普”)资料表明,截止2010年10月31日,上海外来常住人口总量已猛增至897.7万人,比“五普”增加591.96万人,增长193.6%(见图1)。注:2005年是抽样调查推算数据,2000、2010年是普查数据。一、中心城区边缘、经济相对发

10、达的地区成为外来常住人口的居住首选1、外来常住人口主要集中在浦东、闵行、松江、嘉定和宝山五区从人口分布看,浦东新区、闵行、松江、嘉定和宝山等区是外来常住人口居住最为集中的地区,5个区共容纳外来常住人口575.97万人,占上海外来常住人口的64.2%,其中仅浦东新区(包括原南汇区)就有202.43 万,占22.5%。就业机会相对较多、居住成本相对较低和交通相对便利等是吸引外来人口居住的主要因素。2、近郊区外来常住人口最多从人口分布来看,中心城区、近郊区和远郊区各有外来常住人口173.3万、482.23万和242.17万人,分别占本市外来常住人口总量的19.3%、53.7%和27%,与“五普”相比

11、,分别增加43.23万、285.59万和181.77万人,增幅分别为33.2%、145.2%和300.9%。很明显,远郊区的外来常住人口有很大幅度的增加,近郊区和远郊区已成为外来人口生活聚居的首选。而中心城区则属普陀区外来人口最多,为36.3万人,卢湾区最少,为5.4万人(见表1)。表1 2010年上海外来常住人口区县分布与比重区县人口数(万人)比重(%)全 市897.70100中心区173.3019.3 黄 浦 区13.251.5卢 湾 区5.400.6徐 汇 区27.953.1长 宁 区17.542.0静 安 区5.720.6普 陀 区36.304.0闸 北 区20.002.2虹 口 区1

12、9.612.2杨 浦 区27.533.1近郊区482.2353.7闵 行 区120.3713.4宝 山 区76.618.5嘉 定 区82.829.2浦东新区(包括原南汇区)202.4322.6远郊区242.1727.0金 山 区20.112.2松 江 区93.7410.5青 浦 区60.506.7奉 贤 区52.725.9崇 明 县15.101.7二、外来人口主要以劳动年龄人口为主,性别比下降明显1、以劳动年龄人口为主,20-34岁外来人口数量超过该年龄段本市户籍常住人口数量普查资料显示,0-14 岁年龄组的外来常住人口占全市外来常住人口总量的8.5%,与“五普”的11.4%相比,下降2.9个

13、百分点;15-64岁年龄组人口占90.2%,与“五普”的87.5%相比,上升2.7个百分点;65岁及以上年龄组人口占1.3%,与“五普”的1.1%相比,微升0.2个百分点。由于外来人口流动主要目的是经商和工作,所以流入上海的外来人口也以青壮年人口为主。普查资料还显示,2010年上海外来常住人口中,20-34 岁的青壮年人口为 422.03万人,占外来常住人口的47%;劳动年龄人口(男性15-59岁,女性15-54岁)为783.35万人,占87.3%,与“五普”相比,又上升1.2个百分点(见表2)。普查资料还显示,20-34岁这个年龄段的外来常住人口为422.03万人,占上海常住人口的57.7%

14、,即这个年龄段外省市人口已明显超过户籍人口。表2 2010年上海外来常住人口年龄构成年龄组人数(万人)比重(%)总计897.70100.005岁38.804.369岁20.312.31014岁17.491.91519岁57.186.42024岁161.8218.02529岁144.7816.13034岁115.4312.93539岁110.3512.34044岁98.5111.04549岁59.696.65054岁25.412.85559岁24.532.76064岁12.051.365岁及以上11.351.32、性别比与本市户籍人口接近历年外来人口抽样调查资料显示,上海外来人口男性比例一直呈现

15、下降趋势,其中1993-1997 年和2003-2005 年下降得非常明显。至2005 年,外来人口的男女性别比例已经与户籍人口接近。“六普”资料显示,2010年上海外来常住男性人口为487.23万人,女性人口为410.47万人,性别比(以女性为100)为118.7,与“五普”的129.97相比,下降11.27。家庭式流动的增多导致外来女性人口增加,两地婚姻的增多也使越来越多的外省市女性与上海男性结婚后长期居住在本地,从而使得外来常住人口男女性别比呈下降趋势。三、来源地相对集中在华东地区,安徽和河南两省流入人口比例有较大提高上海外来人口来源地遍布全国30个省、市、自治区,但相对集中在华东地区(

16、见表3)。“六普”数据显示,2010年上海外来人口来源地排名前10位中,有63.3%的外来人口来自华东地区,同“五普”的77.1%相比,华东省份占绝大多数的格局基本没变,但所占比重有所下降。外来人口总量排名前三位的省份,也由2000年的安徽、江苏和浙江(比重分别为32.2%、24.0%和9.9%)转变为安徽、江苏和河南(比重分别为29%、16.8%和8.7%)。其中,河南外来流入人口从2000年的16.05万人,迅速增长至78.26万人,增长387.6%,排名也从第六位跃居至第三位。从绝对数量来看,安徽外来流入人口增长最多,从2000年的124.72万人,迅速增长至260.23万人,翻了一倍,

17、总量占外来人口总量的29%。这个现象也说明了由于江苏和浙江两省的省内经济发展迅速,这两省流入上海的人口比重在近几年有所下降,而一些交通便利、经济发展程度相对较低而且农业人口众多的省份,如河南、四川等地流入上海的人口则明显上升。表3 2010、2000年上海外来人口来源地分布与排名 单位:%省份2010年比重排名2000年比重排名合计100100安徽29.0132.21江苏16.8224.02河南8.734.16四川7.047.34江西5.456.05浙江5.069.93湖北4.572.78山东4.282.19福建2.992.87湖南2.5101.410其他省份合计14.07.5四、经济原因是外

18、来人口流入的直接原因经济因素和城市功能的吸引是形成外来人口迁移的主要原因。由于改革开放的不断深入,上海社会经济和城市发展迅速,吸引着相当规模的外来人口来沪从事各种经济活动。“六普”资料显示:在2010年上海外来常住人口中,以“务工经商”为目的的为703.07万人,占外来常住人口总量的78.3%,与“五普”相比,高出8.4个百分点(见表4)。由此可见,外来人口中绝大多数是由于经济原因离开家乡。同时随着社会服务业的不断发展以及家庭式流动的增加,外来女性人口比重不断上升。表4 2010、2000年上海常住外来人口迁移原因比重 单位:%2010年2000年 合计100100务工经商78.369.9工作

19、调动1.71.2学习培训2.12.0随迁家属8.513.5投亲靠友4.75.5拆迁搬家1.11.7婚姻嫁娶2.12.5其他1.53.7五、受教育程度显著提高,高中及以上文化程度人口比重升至30.4%近年来,外来人口受教育程度显著提高。普查资料显示,截止2010年月10月31日,在上海6岁及以上外来常住人口中,大专及以上文化程度人口所占比重为14.1%,高中文化程度人口所占比重为16.3%,初中文化程度人口所占比重为52.7%,小学文化程度人口所占比重为15.1%,未上过学人口所占比重为1.8%。与“五普”相比,本市6岁及以上外来常住人口小学及以下文化程度人口比重下降13个百分点,而高中及以上文

20、化程度人口比重上升15.5个百分点(见图2)。图2 2010、2000年上海外来常住人口文化构成引起上述变化的原因主要有三方面,一是随着时间的推移,文化程度较低的老年人口正在逐渐退出外来劳动力队伍;二是我国义务制教育在各地得到推广与普及;三是外来人口的人员结构开始发生一定变化,更多大学生加入到流动人口行列,在流动中寻找更适合自己的工作机会。分年龄看,20-29岁年龄段的人群中高学历人口比例最高,每岁组均超过一半以上,有的甚至超过60%。但是与本市户籍人口相比,外来人口整体受教育水平还是较低,外来劳动力整体素质仍有待进一步提高。从文化构成看,外来常住人口大专及以上文化程度的比重比上海户籍人口低1

21、1.6个百分点,高中文化程度低10个百分点。因此,需要加强外来就业人口在文化技能、法律法规、职业道德等方面的培训,以全面提高其综合素质。六、家庭关系比较稳定,“两地婚姻”数量逐年递增1、外来人口已婚比例占71.7%,正以家庭模式流入上海10%长表数据显示,在15岁及以上外来常住人口中,已婚人口占71.7%,与“五普”持平(见表5)。其中,男性已婚人口占15岁及以上男性人口比重为70.5%,女性已婚人口占15岁及以上女性人口比重为73.1%。随着人口流动模式的改变,以家庭为流动单位的比例有了很大增加,外来常住人口以家庭户关系生活居住的比重已达到77.5%,表明越来越多的外来人口正以家庭模式流入到

22、上海。表5 2010、2000年上海常住外来人口婚姻构成 单位:%2010年2000年合计100100未婚26.727.3已婚71.771.7离婚0.80.4丧偶0.80.62、“两地婚姻”在年轻夫妇中已经形成一个庞大的规模两地婚姻通常是指户籍不在同一城市或地区的夫妇组成的婚姻。上海市民政局发布的婚姻状况统计显示,2008年在上海市民政部门办理国内结婚登记的两地婚姻为 53214对,占国内结婚登记的38.3%;2009年两地婚姻为56217对,占38.1%。然而,两地婚姻中外来媳妇仍然是“主力军”, 有41874位外地媳妇嫁入上海(我们习惯地称之为“上海媳妇”),占总数七成之多。这从2000本

23、市外来流动人口调查中就可以看出,在配偶为上海人的外来流动人口中,“上海媳妇”占76.7%,“上海女婿”(我们习惯地将外省市男性与本市户籍女性结婚的称之为上海女婿)仅占23.3%。近年来,随着外来女性人口的不断增加,外来女性与上海本地男性联姻的现象也在增长,女性外来人口与上海人结合的机率要远大于男性。另外,这次普查“上海女婿”的人数也出现增长的势头,“本地女”嫁“外地郎”的现象也不容忽视,说明上海年轻人观念正在不断转变。七、整体素质仍需提高,专业技术人才尤其匮乏1、外来就业人口主要以生产、制造加工人员、建筑施工人员和商业服务性人员为主上海外来劳动力所从事的职业主要是二、三产业中以制造加工、建筑施

24、工、运输操作、商业服务、餐饮服务、居民生活服务等,他们为上海经济发展作出了很大的贡献。由于受教育程度、劳动技能等方面因素的制约,外来人口绝大多数进入城市后只能在普通劳动力市场找到工作,从事的大多是较为艰苦的工作岗位。普查资料显示,这一特征还没有发生根本性的改变。从上海15岁及以上外来就业人口的职业构成来看,生产、运输设备操作人员和商业、服务业人员,分别占外来就业人口的44.7%和34%(见图3)。而生产、运输设备操作人员中又以生产制造加工人员、运输设备操作人员和建筑施工人员为主,分别占28.7%、5.5%和4.1%。但是,与“五普”相比,上海外来常住人口中各类管理人员和专业技术人员、办事人员和

25、有关人员的比重有所上升,而农林牧渔人员、生产、运输设备操作人员中的建筑施工人员比重有所下降。外来常住人口的职业构成已经出现向技术型移动的迹象,其中各类专业人员比重为8.3%,与“五普”的3.2%相比,上升5.1个百分点;而从事农林牧渔业的比重为2.2%,与“五普”的7.9%相比,下降5.7个百分点。也就是说,外来人口中从事高端职业的人口比重在增加,而从事低端职业的人口比重在降低。 图3 出现这样的变化原因:一是受全国义务制教育的影响,外来人口子女的学习教育已溶入上海,使得外来人口整体受教育水平正在逐步提高,高学历人口的比例也在不断上升,外来人口的就业竞争力明显增强。二是良好的投资环境吸引了大批

26、企业家到上海发展,再加上经过10多年的资本积累,原先从事零售批发等自我雇用职业的人开始投资办企业,使得私营企业家的比重上升很快。三是外来人口中不断有新生代加入,而这些年轻人不愿再与其父辈一样从事脏、苦、累的职业。由于青年人素质相对较高,适应能力和活动能力较强,善于接受新鲜事物,其流动性较别的年龄段更强。由于外来人口中青年和劳动年龄段人口的比例较高,从而成为上海劳动力市场的生力军,其较轻的家庭负担、相对较低的报酬要求,相比上海户籍人口优势非常明显,再加上数量庞大,对本市劳动市场形成一定的压力。2、近八成农民工是外来常住人口的主体由于农村生产力的提高,大量劳动力从土地中释放出来,农村人口相对过剩。

27、随着城市建设和发展的需要,外省市农村地区的农业人口必然成为外来人口的主力军。上海是农民工集聚的重要地区。“六普”资料显示,在上海897.7万外来常住人口中,有79.4%的人口是农民,这一比例虽然比“五普“下降5.9个百分点,但仍然较高。另外,通过对10%长表数据的分析看出,外来就业人口中以农民工为主体,20-44岁年龄段人口占农民工总量的79.4%。从婚姻状况看,他们的家庭相对稳定,已婚人口占农民工总量的73.3%,未婚人口占25.9%。从文化程度看,初中占农民工总量的61.7%,其次是高中和小学,分别占16.7%和14.7%。从职业构成看:制造加工、工程施工、运输操作和生活服务人员占农民工总

28、量的85.7%。由于文化程度和工作技能相对偏低,他们所从事的职业以制造加工、商业服务和建筑施工为主。八、外来人口住房来源以租赁住房为主外来人口在上海的居住分布十分复杂,居住类型也多种多样。随着外来人口“常住化”趋势越来越明显,越来越多的人选择租赁住房,形成以房屋租赁方式为主导,城郊结合部为区位选择的居住模式。10%长表数据显示,户主为省外的户(包括家庭户和集体户)中,在沪居住的住房来源相对集中在“租赁住房”,比重高达80%。在租赁房屋中,又以“租赁私有房屋”为主,其次为“租赁公有房屋”,选择其他居住类型的外来人口较少,真正能够“购买商品房”的外来户仅为5.5%。从总体来看,目前上海外来常住人口基本上没有自己的住房,居住条件较差,这也是外来人口与上海本地居民基本生活条件的重要区别之一。近年来,上海先后出台了一系列政策,着力构建分层次、多渠道、成系统的住房保障体系,包括廉租住房、经济适用房等。同时,上海也不断拓展住房保障“兜底”的范围。2010年6月,上海制定公共租赁房的政策,并公开征询意见。公共租赁房的供应对象除户籍人口外,也包括持有上海市居住证和连续缴纳社会保险金达到规定年限的外来人口。这是上海首次明确把非户籍人口纳入政府主导的住房保障工作的范围,将住房保障覆盖面从城镇户籍人口扩大至有基本稳定工作的城市常住人口,将有利于改善外来人口的居住条件。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。