毕业论文我国法定继承制度

毕业论文我国法定继承制度

《毕业论文我国法定继承制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业论文我国法定继承制度(27页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

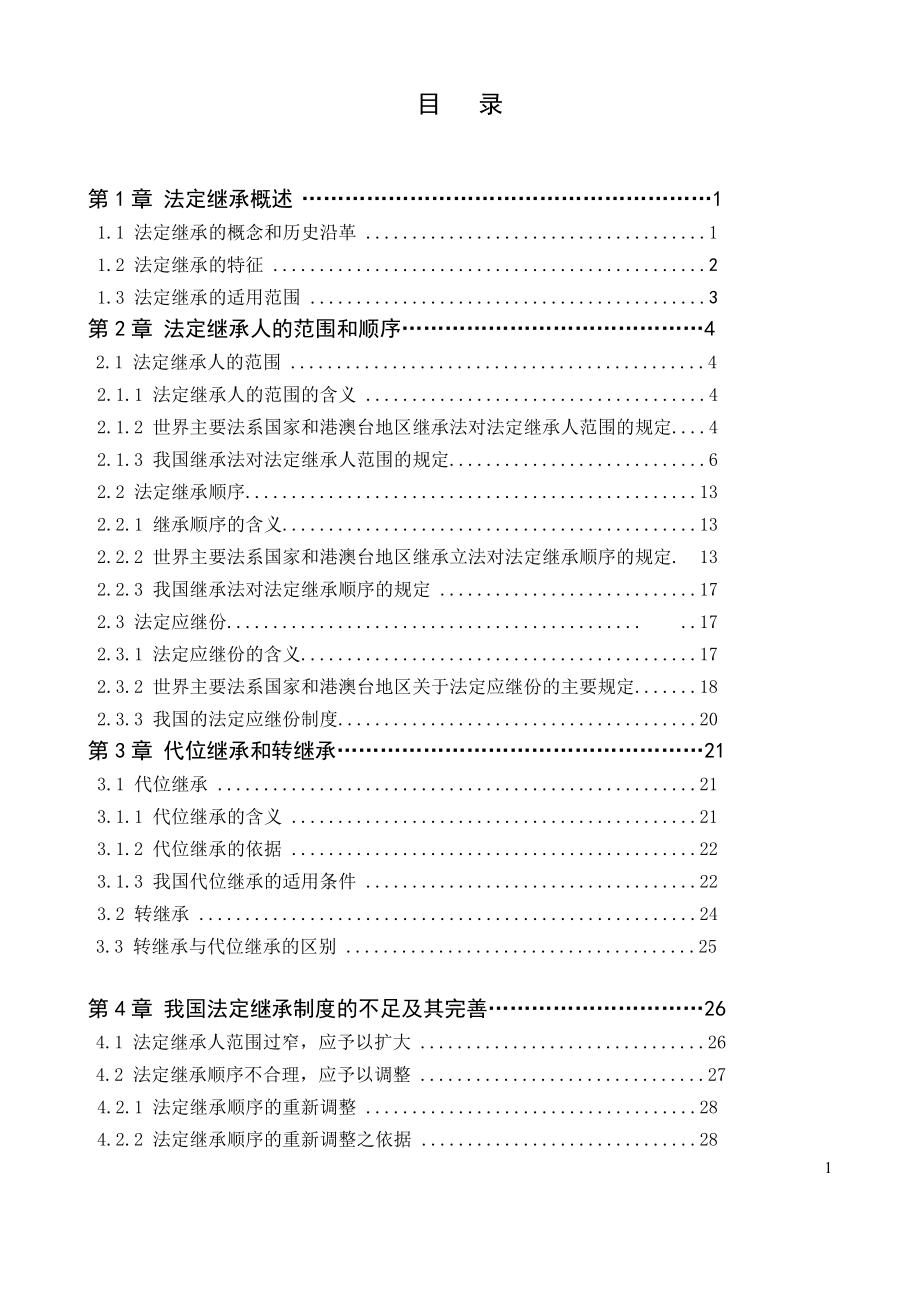

1、目 录第1章 法定继承概述 1 1.1 法定继承的概念和历史沿革 .1 1.2 法定继承的特征 .2 1.3 法定继承的适用范围 .3第2章 法定继承人的范围和顺序4 2.1 法定继承人的范围 .4 2.1.1 法定继承人的范围的含义 .4 2.1.2 世界主要法系国家和港澳台地区继承法对法定继承人范围的规定.4 2.1.3 我国继承法对法定继承人范围的规定.6 2.2 法定继承顺序.13 2.2.1 继承顺序的含义.13 2.2.2 世界主要法系国家和港澳台地区继承立法对法定继承顺序的规定. 13 2.2.3 我国继承法对法定继承顺序的规定 .17 2.3 法定应继份. .17 2.3.1

2、法定应继份的含义.17 2.3.2 世界主要法系国家和港澳台地区关于法定应继份的主要规定.18 2.3.3 我国的法定应继份制度.20第3章 代位继承和转继承21 3.1 代位继承 .21 3.1.1 代位继承的含义 .21 3.1.2 代位继承的依据 .22 3.1.3 我国代位继承的适用条件 .22 3.2 转继承 .243.3 转继承与代位继承的区别 .25第4章 我国法定继承制度的不足及其完善26 4.1 法定继承人范围过窄,应予以扩大 .264.2 法定继承顺序不合理,应予以调整 .27 4.2.1 法定继承顺序的重新调整 .28 4.2.2 法定继承顺序的重新调整之依据 .284.

3、3 代位继承产生条件太窄,应予以放宽 .31参考文献 33致谢 352第1章 法定继承概述1.1 法定继承的概念和历史沿革法定继承是指继承人的范围、继承顺序、继承条件、继承份额、遗产分配原则及继承程序等项内容均由法律直接规定的继承方式。法定继承是“遗嘱继承”的对称。由于法定继承主要适用于没有遗嘱或遗嘱无效的情况下,所以法定继承又称无遗嘱继承。法定继承的语源来自于罗马法的“succession ab intestate”,该词最初含义是“无遗嘱的继承”。在人类历史上,由于传统习惯和观念不同,在继承立法上有的以遗嘱继承为主,有的以法定继承为主,前者如罗马法。在罗马,人们将遗嘱处分视为一项神圣的权利

4、,因此,遗嘱继承是主要继承方式,而法定继承只是特殊情况下的补充。法定继承制度的立法思想就是以立法来推测死者的意思,使法定继承制度与死者的意愿不谋而合。而法定继承则是人类历史上最早的一种遗产继承制度,早在古巴比伦的汉穆拉比法典里已见雏形,在优士丁尼法典中被规定地极为详尽,对以后各国的继承制度,尤其是对大陆法系国家的继承制度有深远的影响。 参见周枬:罗马法原论,北京,商务印书馆,1994,第498页。 大陆法系现行的法定继承制度大多来源于罗马法。法国、德国、日本等大陆法系国家,法定继承现在仍是一项主要的继承方式。我国也是属于法定继承为主的国家。在我国历史上,法定继承的历史比遗嘱继承更是悠久,并且法

5、定继承的影响也远远超过遗嘱继承。封建的宗法制度直接并且极大地影响着我国继承制度地发展。我国古代从夏朝就有“父死子继”且长子优先的习惯,并逐渐形成身份继承、祭祀继承和财产继承三位一体的宗祧继承这一法定继承制度。这种法定的宗祧继承制度在我国一直延用了三千多年。我国历史上家族主义十分强大,以家族为本位,家庭是社会的基本单位,财产为家庭共有,由家长管理。家长死后,家产由诸子均分。子孙是当然的继承人,尊亲属一般不能另立遗嘱来废除子孙的继承权和另设继承人。新中国成立后,我国开始进行社会主义继承法的立法,宗祧继承被废除,确立了法定继承和遗嘱继承两种继承方式。在1950年的第一部婚姻法中就规定了近亲属间的法定

6、继承权,其后在法律实务中特别重视法定继承。现行继承法及最高人民法院的关于贯彻执行若干问题的意见也对法定继承作了具体规定,形成了我国比较完备的法定继承制度。然而我国的封建宗法制度对人们的影响仍然根深蒂固,所以,我国的家庭财产继承在实际生活中仍然以法定继承为主。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第73页。 1.2 法定继承的特征法定继承作为一种继承方式,具有以下特征:(一)法定性。法定继承的继承人范围、继承顺序和继承份额及遗产分配原则都是由法律直接规定的,而不是由被继承人决定的。(二)强行性。法定继承是由法律直接规定的,属于强行性的法律规范,具有普遍适用的强制性法律效力,任何个人和

7、社会组织均无权改变或排除其适用。而遗嘱继承则听任于被继承人的个人意志,被继承人得就继承人的范围、顺序和份额按照自己的意愿做出安排,除法律特别规定外,被继承人有权任意处分自己的财产。(三)亲属身份性。法定继承是以特定的亲属身份为前提和基础。亲属身份权是法定继承的本源,法定继承则是亲属身份权的派生。参见张贤钰主编:婚姻家庭继承法,法律出版社,1999,第270页。 各国法律关于法定继承人的范围、顺序、继承份额的规定,都是根据婚姻关系、血缘关系和抚养关系。甚至有的英国学者认为:“无遗嘱继承规则来源于十分流行的家庭概念,并且它可以说是家庭法的附录”参见英FH劳森、B拉登著,施天涛等译:财产法,中国大百

8、科全书出版社,1998,第207页。 从本质上讲,法定继承关系是具有身份性质的财产关系。我国现行继承法规定的法定继承人的范围和顺序,依据的就是婚姻法对血亲关系远近的划分,与被继承人没有血亲关系和血缘关系较远的亲属一般被排除在继承人之外。而通过遗嘱分配遗产与人身关系的联系,就不是这样密切。遗嘱人可以将遗产给予与其没有亲属关系的人,也可以给予国家或社会组织。(四)补充限制性。法定继承是遗嘱继承的补充。法定继承虽作为重要的继承方式,但只适用于无遗嘱继承或遗嘱无效的情况下,所以,就其法律效力而言,遗嘱继承优先于法定继承。同时,法定继承又限制着遗嘱继承的适用范围。依据我国继承法,遗嘱人只能在法定继承人范

9、围内指定遗嘱继承人,并且应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额,否则将导致该部分遗嘱无效。遗嘱继承人放弃继承、丧失继承权或遗嘱继承人死亡的,不适用于遗嘱继承,而是依法复归为法定继承。1.3 法定继承的适用范围虽然各国的继承法各有不同的特点,但是,遗嘱继承的优先于法定继承即“遗嘱在先原则”却是各国立法的通例。继承开始后,应优先适用遗嘱继承,无遗嘱或遗嘱无效时,才按照法定继承方式进行继承。我国继承法也持同样的观点,其中第5条规定:“继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。”据此可以看出,遗赠扶养协议优先于遗嘱继承,遗嘱继

10、承又优先于法定继承。根据继承法第27条和有关规定,法定继承的适用范围是:(一)被继承人未订立遗赠扶养协议或订立的遗赠扶养协议无效的;(二)被继承人未立遗嘱或所立遗嘱无效的;(三)遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的;(四)遗嘱继承人、受遗赠人丧失继承权、受遗赠权的;(五)遗嘱继承人、受遗赠人先于被继承人死亡的;(六)遗嘱无效部分所涉及的遗产;(七)遗嘱未处分的遗产。第2章 法定继承人的范围和顺序2.1 法定继承人的范围2.1.1法定继承人的范围的含义法定继承人是指根据法律的规定直接可依法继承被继承人遗产的人。法定继承人的范围则是指依据继承法的规定享有法定继承权的人的范围。在法定继承人范围

11、的确定上,一个国家法定继承人范围的宽窄,受到诸多因素的制约,譬如经济发展水平、社会生活方式、民族习惯、亲属观念等等。“各个历史时代和各个国家的继承法关于法定继承人范围的规定,都是根据当时社会统治者的根本利益和意志,以婚姻、血缘和家庭关系为基本要素,同时参考各时代和各国的具体情况而制定” 参见侯放:继承法比较研究,澳门基金会,1997,第31 页。 2.1.2 世界主要法系国家和港澳台地区继承立法对法定继承人范围的规定世界上各国立法在确定继承人的范围大小时存在较大差异。有的国家将法定继承人的范围规定得较宽,也有的国家将法定继承人的范围规定得较窄。对法定继承人的范围规定得较宽的国家有德国、法国、英

12、国、美国等。德国民法典规定的法定继承人的范围是:配偶;被继承人的晚辈直系血亲;父母及其晚辈直系血亲;祖父母(外祖父母)及其晚辈直系血亲;曾祖父母及其晚辈直系血亲;高祖父母及其晚辈直系血亲。这就是说,几乎把与被继承人有血亲关系的一切生存着的人都列入法定继承人的范围。法国民法典规定的法定继承人的范围是:被继承人的子女及其晚辈直系血亲;直系血亲尊亲属;兄弟姐妹或兄弟姐妹的十二亲等以内的晚辈直系血亲;六亲等以内的旁系亲属;在特定情况下,即死者有行为能力而未立遗嘱、且未被剥夺公民权时,十二亲等以内的旁系血亲;配偶在被继承人未留下有继承权的亲属,或者仅留有兄弟姐妹以外的旁系时成为全部遗产的法定继承人。无上

13、述继承人的,国家作为法定继承人。英国法定继承人的范围是:配偶,子女及其晚辈直系血亲,父母,全血缘兄弟姐妹,祖父母(外祖父母),全血缘的叔、伯、姑、舅、姨,半血缘的叔、伯、姑、舅、姨。美国统一继承法规定,法定继承人的范围是:配偶,晚辈直系血亲,父母,兄弟姐妹及其直系血亲卑亲属,祖父母(外祖父母)及其直系血亲卑亲属。对法定继承人的范围规定得较窄的国家有中国、前苏联、日本等。前苏联是最早将法定继承人的范围限定在较窄的范围内的国家。前苏联民法典规定的法定继承人的范围是:配偶,子女(包括养子女),父母(包括养父母),兄弟姐妹,祖父母,外祖父母,死者生前扶养的不少于1年的无劳动能力的人。孙子女、外孙子女等

14、直系卑亲属作为代位继承人。日本民法典规定的法定继承人的范围是:配偶,子女,直系血亲卑亲属(代位继承人),直系血亲尊亲属,兄弟姐妹。我国台湾地区的“民法典”对法定继承人的范围规定得较窄,包括:子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、配偶。我国澳门民法典对法定继承人的范围规定稍微宽一些,包括:配偶、子女、父母和祖父母等直系血亲尊亲属、兄弟姐妹及其直系血亲卑亲属、四亲等内之旁系血亲、与死者有事实婚姻关系之人。无上述人时,澳门特区政府为继承人。我国香港特别行政区的继承法对法定继承人的范围规定得较大陆和台湾地区略宽些,但比澳门略窄。其法定继承人包括:配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其子女、祖父母、叔、伯、姑、舅、姨。

15、从世界立法的趋势来看,对继承权的限制已成为普遍性的要求,法定继承人的范围越来越窄。另外一个倾向是,以往那种完全以血缘关系和婚姻关系来确定法定继承人范围的传统做法也已被突破。扶养关系也成为确定法定继承人的重要根据。参见刘文:继承法比较研究,中国人民公安大学出版社,2004,第四章第二节。 2.1.3 我国继承法对法定继承人范围的规定我国大陆继承法所确立的法定继承人范围,是以继承人与被继承人之间存在的婚姻、血缘和扶养关系为依据的。法定继承人包括:(一)配偶配偶是指合法婚姻关系存续期间一方对另一方的称谓,夫以妻为配偶,妻以夫为配偶。配偶是基于婚姻关系而成立的亲属。我国婚姻法第24条第1款规定:“夫妻

16、有相互继承遗产的权利。”只要与被继承人根据法律规定履行了结婚登记手续,即使没有同居生活,彼此之间也存在法定继承权。若与被继承人所建立的婚姻关系无效或者被继承人死亡时婚姻已解除的人,则不再享有法定继承权。婚姻关系的解除是以依法办理离婚手续为标志,不问夫妻是否分居或分居的时间长短,也不问夫妻感情是否破裂。只有办理了离婚证或者离婚调解书、判决书生效,当事人之间才不具有夫妻身份,彼此不享有法定继承权。但是,夫妻双方已向法院起诉离婚,在离婚诉讼过程中,或在法院的离婚判决生效前,一方死亡的,另一方仍可以配偶的身份继承遗产。需注意的是,双方当事人之间签订了离婚协议书并不具有当然解除婚姻的效力。如果双方协议离

17、婚,已达成离婚协议,但在依法办理离婚手续期间,一方死亡,另一方仍可以配偶身份继承遗产。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第77页。 关于事实婚姻的配偶的继承权问题。事实婚姻是指没有配偶的男女,未进行结婚登记,便以夫妻名义同居生活,群众也认为是夫妻关系的两性结合。根据我国婚姻法第8条规定:“要求结婚的男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记。符合本法规定的,予以登记,发给结婚证。取得结婚证,即确立夫妻关系。未办理结婚登记的,应当补办登记。”可见, 我国现在不承认事实婚姻。但是,由于特殊国情,我国在一定时期内有条件地承认事实婚姻关系。根据最高人民法院关于若干问题的解释(一)第5条

18、规定,1994年2月1日民政部婚姻登记管理条例公布实施以前,男女双方符合结婚实质要件的,按事实婚姻处理。一方死亡的,另一方可以事实婚姻的配偶关系享有继承权。1994年2月1日民政部婚姻登记管理条例公布实施以后,男女双方即使符合结婚实质要件的,只要没有补办结婚登记的,按非法同居处理。一方死亡的,另一方不能以配偶关系享有继承权。我国实行“一夫一妻”的婚姻制度,对于已有配偶又与他人登记结婚或同居生活的重婚或包二奶现象要坚决予以惩处。我国婚姻法第12条规定:“无效的婚姻自始无效,当事人不具有夫妻的权利和义务。”所以,像前述重婚所形成的“婚姻”,应是无效婚姻,不受法律保护,重婚当事人也不享有配偶的继承权

19、。(二)子女子女是与父母血缘关系最近的亲属。父母子女是家庭共同生活及亲属间扶养权利义务的基本主体,具有密切的人身和财产关系,所以,父母死亡后,子女理所应当就成为法定继承人。我国继承法第24条第2款规定:“父母和子女有相互继承遗产的权利。”而我国继承法第10条中规定:“本法所说的子女,包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。”亲生子女包括婚生子女和非婚生子女。依据我国继承法的规定,不论是婚生子女,还是非婚生子女,都有同等的继承权。我国婚姻法也规定,非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。所以,非婚生子女也是生父母遗产的法定继承人,其不仅有继承其生母的遗产,并且

20、也有权继承其生父的遗产,不论其生父是否认领该非婚生子女。参见魏振赢主编:民法,北京大学出版社和高等教育出版社,2000,第601页。 因此,亲生子女,不论是男是女,不论是随母姓,还是随父姓或姓其它姓,不论是否与父母共同生活,不论是否已结婚,不论婚后女到男家落户还是男到女家落户,不论是在生父母生前确认亲子女关系还是死后才确认亲子女关系,均是法定的继承人,依法享有平等的继承权。参见柳经纬主编:婚姻家庭与继承法,厦门大学出版社,2002,第399页。 养子女是指因收养关系依法成立而与养父母形成的法律拟制血亲关系的子女。我国婚姻法第26条规定:“国家保护合法的收养关系。养父母和养子女间的关系的权利义务

21、,适用本法对父母子女关系的有关规定。”我国收养法第23条规定:“自收养关系成立之日起,养父母与养子女间的权利义务关系,适用法律关于父母子女关系的规定;养子女与养父母的近亲属间的权利义务关系,适用法律关于子女与父母的近亲属关系的规定。养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而消除。”所以,养父母子女之间的拟制血亲关系,随收养关系的成立而成立,同时,被收养的子女与其亲生父母间的关系解除。收养关系一经成立,养子女便取得与婚生子女同等的法律地位,当然就有权继承养父母的遗产。但由于其与生父母间的权利义务已解除,在与其生父母的权利义务关系没有恢复前,养子女无权继承其生父母的遗产。另外,

22、在我国司法实践中,若收养人与被收养人间的年龄相差悬殊时,尽管双方往往以养祖父母与养孙子女相称,但实际上双方之间仍属于养父母养子女的关系,所以在发生继承时,应当视为养父母与养子女进行继承。参见郭明瑞、房绍坤、关涛:继承法研究,中国人民大学出版社,2003,第65页。 继子女与继父母时子女因其父亲或母亲再婚时与父或母的配偶之间形成的亲属关系。继子女与继父母之间是一种姻亲关系。继子女与继父母并不必然形成法律上的权利义务关系,继子女对继父母的遗产是否享有法定继承权要取决于继子女与继父母之间有无扶养关系。没有形成扶养关系的继子女与继父母,彼此不具有法定继承权。存在扶养关系的继子女与继父母在法律上已形成拟

23、制血亲关系,相互间互为法定继承人。我国婚姻法第27条规定:“继父母与继子女间,不得虐待和歧视。继父或继母和受其抚养教育的继子女间的权利和义务,适用本法对父母子女关系的有关规定。” 最高人民法院关于贯彻执行民事政策法律若干问题的意见第37条规定:“继父、继母与继子女间,已形成扶养关系的,互有继承权。继子女继承了继父母遗产后,仍有继承生父母遗产的权利。” 可见,有扶养关系的继子女有双重继承权,既有权继承继父母的遗产,也有权继承生父母的遗产。在我们现实生活中,还存在一种“干亲关系”,即没有亲属关系的人通过结拜而形成的类似父母之间的一种关系,长辈称为“义父”(“干爹”)、“义母”(“干妈”),晚辈称为

24、“义子”(“干儿”)、“义女”(“干女”),这是一种民间习俗。由于义子、义女与义父、义母之间没有血缘关系,法律上不承认他们之间的所谓父母子女关系,所以,他们之间并没有法定继承权,不能相互继承遗产。李萍主编:继承法新释与例解,同心出版社,2000,第106页。 (三)父母父母是子女最近和最直接的直系尊亲属。父母子女之间具有最密切的人身关系和财产关系,父母对未成年子女承担着抚养教育的权利和义务,成年子女对父母有赡养、扶助的义务,其相互之间依法享有继承遗产的权利。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第86页。 对此,我国婚姻法第24条第2款规定:“父母和子女有相互继承遗产的权利。”我国

25、继承法第10条第4款规定:“本法所说的父母,包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。”这一规定是符合我国实际的。生父母与其所生育的子女间有着自然的血亲关系,生父母对其亲生子女有法定的继承权,不论该子女是婚生的,还是非婚生的。但是,亲生子女已由他人收养的,生父母对其不再享有法定继承权。收养关系解除后,生父母子女间依法恢复法律上权利义务关系的,生父母对其生子女享有法定继承权。养父母是基于收养行为,与养子女形成父母子女关系。收养关系一经成立,养父母与养子女之间即形成法律拟制的直系血亲关系,产生法律上的权利义务关系,且其权利义务关系完全等同于亲生父母子女间的权利义务关系。所以,在合法有效的收养关系存续

26、期间,养父母是养子女的法定继承人。养父母离婚与否不影响其对养子女的法定继承权。无论养子女归养母抚养,还是归养父抚养,只要没有依法解除收养关系,养父母与养子女间的法律拟制父母子女关系就依然存在,养父母仍有权继承养子女的遗产。参见柳经纬主编:婚姻家庭与继承法,厦门大学出版社,2002,第402页。继父母是子女对生父或生母的后婚配偶的称谓。继父母对继子女的遗产是否享有继承权,应根据其是否形成扶养关系而定。继父母与继子女形成扶养关系的,相互间产生法律上的权利义务关系,继父母对继子女有继承权。如果继父母与继子女之间只存在名义上的关系,而实际上并未形成扶养关系,则继父母无权继承继子女的遗产。可见,与继子女

27、形成扶养关系的继父母有双重继承权,既可继承继子女的遗产,有可继承其生子女的遗产。(四)兄弟姐妹兄弟姐妹是血缘关系最近的旁系血亲。我国婚姻法第29条规定:“有负担能力的兄、姐,对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟、妹,有扶养的义务。由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹,对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的兄、姐,有扶养的义务。”相应地,我国现行继承法规定,兄弟姐妹相互为第二顺序继承人,兄弟姐妹之间相互有继承权。按照我国的民族传统和风俗习惯,兄弟姐妹之间生活上相互照顾,经济上相互帮助、精神上相互慰藉。在现实生活中,健康的兄弟姐妹照顾丧失劳动能力的兄弟姐妹,成年的哥哥姐姐协助父母扶养弟弟妹妹,在父

28、母去世时成年的哥哥姐姐承担起扶养无独立生活能力的弟弟妹妹,这些都已经成为我国的传统和习惯。因此,我国将兄弟姐妹列为法定继承人是符合我国国情的。我国继承法第10条第5款规定:“本法所说的兄弟姐妹,包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。” 可见,兄弟姐妹的范围应界定为:同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。因此结拜的兄弟姐妹,不属于继承法上兄弟姐妹的范畴,彼此间不享有法定继承权。参见郭明瑞、房绍坤、关涛:继承法研究,中国人民大学出版社,2003,第67页。亲兄弟姐妹是指由父母所生育的彼此具有间接血缘

29、关系的亲属,包括全血缘关系的兄弟姐妹和半血缘关系的兄弟姐妹。全血缘关系的兄弟姐妹又称同胞兄弟姐妹,是指同一父母所生的兄弟姐妹。半血缘关系的兄弟姐妹包括同父异母和同母异父的兄弟姐妹。各国立法一般都承认全血缘关系的兄弟姐妹之间和半血缘关系的兄弟姐妹之间都相互享有继承权。但有的国家如日本立法规定,半血缘关系的兄弟姐妹与全血缘关系的兄弟姐妹在法律上的继承地位并不相同。依据我国继承法规定,全血缘关系的兄弟姐妹和半血缘关系的兄弟姐妹之间有平等的继承权。养兄弟姐妹是基于收养关系的成立而在被收养人与收养人的其他子女间产生的亲属关系,是一种法律拟制旁系血亲关系。根据我国收养法第23条规定,自收养关系成立之日起,

30、养子女与养父母间的权利义务关系,适用法律关于子女与父母间权利义务关系的规定;同时,养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而解除。可见,在收养人的养子女与生子女、养子女与养子女之间便形成了养兄弟姐妹关系,其法律地位等同于亲兄弟姐妹间的权利义务关系,彼此间互有继承权。而被收养人于其亲兄弟姐妹间的权利义务关系,因收养关系的成立而解除,彼此不再相互享有继承权。但是,如果收养关系解除,养兄弟姐妹的权利义务关系也随之解除,相互间的法定继承权也随之消除。被收养人于其生父母恢复父母子女关系的,其与亲兄弟姐妹间的权利义务关系也随之恢复,相互间互有继承权。继兄弟姐妹是指基于父或母再婚而形成的

31、亲属关系。在现代各国继承法中,大多不承认继兄弟姐妹间的继承权,认为继兄弟姐妹间是姻亲关系而非血缘关系。我国立法规定,形成扶养关系的继兄弟姐妹间相互享有继承权,这是我国继承立法的独创。有学者认为其理论依据是,继兄弟姐妹间虽然没有血缘关系,但由于其父母再婚而形成姻亲关系,形成扶养关系的继兄弟姐妹间也就产生了权利义务关系,依据权利义务相一致的原则,形成扶养关系的继兄弟姐妹间应当相互有继承权。参见郭明瑞、房绍坤、关涛:继承法研究,中国人民大学出版社,2003,第68页。 我国继承立法规定有扶养关系的继兄弟姐妹间有继承权,目的在于鼓励继兄弟姐妹间相互扶助、扶养,既符合我国养老育幼、团结友爱的民族传统,又

32、有利于家庭的和睦和稳定,同时也有利于减轻社会的负担。最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见第24条规定:“继兄弟姐妹之间的继承权,因继兄弟姐妹之间的扶养关系而发生,没有扶养关系的,不能互为第二顺序继承人。”因此,继兄弟姐妹之间是否互有法定继承权,关键是看他们之间是否已形成扶养关系。如果继兄弟姐妹之间没有共同生活或仅仅共同生活,相互间并没有形成扶养关系,则继兄弟姐妹间就不产生法律上的权利义务关系,彼此不享有法定继承权。只有相互间形成了扶养关系的继兄弟姐妹,才互有继承权。所以,继兄弟姐妹间继承权的发生,并不以继父母子女间发生的扶养关系为依据,而是以继兄弟姐妹之间发生的扶养关系为根据的。此外,继兄弟

33、姐妹间形成了扶养关系的,不影响其与亲兄弟姐妹间的权利义务关系,有扶养关系的继兄弟姐妹之间相互继承了遗产的,不影响其继承亲兄弟姐妹的遗产,也即享有双重继承权。(五)祖父母、外祖父母祖父母是子女对父亲的父母的称谓,外祖父母是子女对母亲的父母的称谓。祖父母、外祖父母是孙子女、外孙子女除父母以外最近的直系尊血亲。从世界各国的继承立法上看,有的直接将祖父母规定为一个顺序继承人,有的将祖父母规定为与父母同为尊亲属的继承顺序。祖父母、外祖父母均为法定继承人的范围之内,这是各国立法的通例。我国婚姻法第28条规定:“有负担能力的祖父母、外祖父母,对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的孙子女、外孙子女,有抚养的

34、义务。有负担能力的孙子女、外孙子女,对于子女已经死亡或子女无力赡养的祖父母、外祖父母,有赡养的义务。”依据我国继承法,祖父母、外祖父母作为孙子女、外孙子女的第二顺序法定继承人,对孙子女、外孙子女的遗产享有继承权。从最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见第26条的规定中可看出,祖父母、外祖父母的继承权包括:(1)祖父母、外祖父母对生子女的生子女和养子女享有继承权;(2)祖父母、外祖父母对养子女的生子女和养子女享有继承权;(3)祖父母、外祖父母对有扶养教育关系的继子女的生子女和养子女享有继承权。这儿应注意,法律排除了有扶养关系的继祖父母、继外祖父母对继孙子女、继外孙子女的继承权。我国现行继承法及相

35、关司法解释,没有特别规定祖父母、外祖父母所含的范围,根据法律精神,祖父母、外祖父母作为孙子女、外孙子女的法定继承人,应包括有自然血缘关系的生祖父母、生外祖父母,和因收养关系的成立而形成的养祖父母、养外祖父母。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第91页。(六)对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿儿媳、女婿与公婆、岳父母之间是以婚姻关系为纽带而产生的亲属关系,属于姻亲关系,相互之间并没有自然的血缘关系,没有法定的权利义务关系,所以说他们之间也就没有赡养、扶养的权利义务关系,彼此一般也不发生法定继承关系。但是我国继承法第12条规定:“丧偶儿媳对公、婆,丧偶女婿对岳父、岳母,

36、尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继承人。” 可以说,这是我国继承立法的独创,是世界继承立法中唯一有此规定的国家。有的学者认为其有积极意义:我国历来有夫妻共同赡养父母的传统,为了弘扬这一民族传统,鼓励尊老养老的社会精神,充分发挥家庭职能的作用,减轻国家和社会负担,保障老年人的晚年生活,体现法律的公平原则,有必要作此规定。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第92页。参见郭明瑞、房绍坤:继承法,法律出版社,1996,第112页。2.2 法定继承顺序2.2.1 继承顺序的含义法定继承顺序,又称法定继承人的顺序或顺位,是指法律直接规定的法定继承人参加继承的先后次序,在有前一顺序继承人时,

37、后一顺序的继承人不继承,只有在没有前一顺序继承人或前一顺序继承人全部放弃或丧失继承权时,后一顺序的继承人始得继承。在继承开始后,适用法定继承时,并非所有的法定继承人可以同时继承遗产,而是按照法律规定的先后顺序参与继承。法定继承人的继承顺序直接关系到各继承人以何种地位参与继承,能否取得遗产。所以,继承顺序在法定继承制度中有重要地位。法定继承人的继承顺序有以下法律特征:(1)法定性。所谓法定性,是指法定继承人的顺序是由法律直接规定的,不能由当事人自行决定。(2)强制性。所谓强制性,是指任何人不得以任何理由对法定的继承顺序加以变更。即使是前顺序继承人把自己改变为后顺序继承人,也不允许。(3)排他性。

38、所谓排他性,是指前一顺序继承人排斥后一顺序继承人,只要有前一顺序的继承人参与继承,后一顺序的继承人就不参加继承。(4)限定性。所谓限定性,是指继承顺序只适用于法定继承,不适用遗嘱继承。2.2.2 世界主要法系国家和港澳台地区的继承立法对法定继承顺序的规定世界各国关于继承顺序的立法在确定法定继承顺序时,一般都根据各国不同的传统和习惯,采取不同的立法模式。从各国和地区的继承立法看,在法定继承人继承顺序的确定上有两种立法例:一是将所有法定继承人都规定在特定的顺序,而不区分血亲继承人和配偶继承人,我国继承立法采此立法例;二是区分配偶继承人和血亲继承人,不将配偶继承人列入固定的继承顺序,而是把血亲继承人

39、依据亲疏远近划分为若干顺序,配偶得与任何一个继承顺序血亲继承人一同继承遗产,其应继承份因血亲继承人的顺序不同而不同。而对血亲继承人的排列,又有亲等继承制、亲系继承制和亲等亲系结合制之分。参见郭明瑞、房绍坤、关涛:继承法研究,中国人民大学出版社,2003,第71页。(一)英国遗产管理法的规定:配偶的继承权置于首位,可与下列任一顺序的血亲属一同继承遗产,所得份额视血亲所属的继承顺序而定。血亲属的继承顺序是:第一顺序:直系血亲卑亲属;第二顺序:父母;第三顺序:兄弟姐妹,全血缘的兄弟姐妹优先于半血缘的兄弟姐妹;祖父母、外祖父母;第四顺序:叔、伯、姑、舅、姨,即父母的兄弟姐妹。但父母的全血缘的兄弟姐妹优

40、先于半血缘的兄弟姐妹;第五顺序:父母的兄弟姐妹的直系晚辈血亲。参见刘文:继承法比较研究,中国人民公安大学出版社,2004,第105页。(二)美国统一继承法典第2103条规定:配偶的继承权置于首位,可与下列任一顺序的血亲属一同继承遗产,所得份额视血亲所属的继承顺序而定。血亲属的继承顺序是:第一顺序:直系血亲卑亲属;第二顺序:父母;第三顺序:兄弟姐妹及其直系血亲卑亲属;第四顺序:祖父母、外祖父母及其直系血亲卑亲属;第五顺序:其他亲属。参见刘文:继承法比较研究,中国人民公安大学出版社,2004,第106页。(三)法国民法典第731755条规定:第一顺序:子女及其直系血亲卑亲属;第二顺序:父母、兄弟姐

41、妹及其兄弟姐妹的直系血亲卑亲属;第三顺序: 父母以外的直系尊血亲,亲等近者为先;第四顺序:配偶和其他旁系亲属。亲等最近的旁系亲属排斥其他旁系亲属继承。六亲等以外的旁系亲属无继承权,但死者的兄弟姐妹的直系卑亲属除外。若死者有行为能力立遗嘱但未立遗嘱,且未被剥夺公民权时,可以延伸至十二亲等。参见刘文:继承法比较研究,中国人民公安大学出版社,2004,第106页。 (四)德国民法典第19241931条规定:第一顺序:直系血亲卑亲属;第二顺序:父母及其直系血亲卑亲属;第三顺序:祖父母、外祖父母及其直系血亲卑亲属;第四顺序:曾祖父母及其直系血亲卑亲属;第五顺序:高祖父母、更远亲等的亲属及其直系血亲尊亲属

42、。配偶未列入固定的继承顺序,可与第一顺序、第二顺序的血亲继承人及第三顺序的祖父母共同继承。如果无第一顺序、第二顺序血亲继承人和祖父母时,由生存配偶取得全部遗产。参见刘文:继承法比较研究,中国人民公安大学出版社,2004,第107页。(五)苏联民法典第532条规定:第一顺序:配偶、子女、父母,以及被继承人死亡后出生的他的子女;第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。由死者生前扶养的不少于一年的无劳动能力的人为法定继承人。在有其他法定继承人时,他们与应召继承的其他法定继承人按同一顺序平等继承。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第96页。(六)我国台湾地区的民法规定:配偶不列入固定继承

43、顺序,可以与以下任何一个继承顺序的血亲属继承人共同继承遗产。血亲属继承顺序为:第一顺序:直系血亲卑亲属,亲等近者优先;第二顺序:父母;第三顺序:兄弟姐妹;第四顺序:祖父母。参见史尚宽:继承法论,中国政法大学出版社,2000,第11页。(七)我国澳门地区的民法典规定:配偶不固定在一个继承顺序,但配偶只与第一、第二顺序的血亲属继承人共同继承遗产,没有这两个顺序的血亲属继承人的时,配偶继承全部遗产。亲属的继承顺序是:第一顺序:配偶及其直系血亲卑亲属;第二顺序:配偶及其直系血亲尊亲属;第三顺序:与死者有事实婚姻关系之人;第四顺序:兄弟姐妹及其直系血亲卑亲属;第五顺序:四亲等之旁系血亲。参见刘文:继承法

44、比较研究,中国人民公安大学出版社,2004,第125页。(八)我国香港地区无遗嘱者遗产条例规定:血亲属继承顺序是:第一顺序:子女及其直系卑血亲;第二顺序:父母;第三顺序:兄弟姐妹;第四顺序:祖父母、外祖父母;第五顺序:父或母的兄弟姐妹。配偶是最主要的法定继承人,不列入固定顺序,其可以与任何一个继承顺序的血亲属继承人共同继承遗产。被依法裁决分居的配偶无继承权。参见龙翼飞:香港家庭法,河南人民出版社,1997,第134页。 从以上各主要国家和地区关于法定继承人继承顺序的继承立法规定,可以看出虽立法颇有差异,但确定法定继承顺序的依据不外乎以下几个因素:第一,继承人与被继承人之间亲属关系的亲疏远近,这

45、是确定继承顺序最主要的依据。其中,一为血缘关系,与被继承人血缘关系近者,继承顺序在先;与被继承人血缘关系远者,继承顺序在后。二为婚姻关系,配偶是由婚姻所产生的姻亲关系,是家庭中最基本的成员,相互间关系密切,应当为法定继承人的一个顺序,并尽量使其能继承遗产。第二,继承人与被继承人之间相互扶养关系的亲疏。扶养关系近者,继承顺序在先,扶养关系远者,继承顺序在后。在特定情形下扶养关系甚至起着决定作用,如:苏联的继承立法规定。第三,民族传统与习俗。“民族传统与习俗,在确定法定继承人的顺序方面起一定作用。由于各个国家、各个民族的习俗不同,因此在确定继承顺序方面也有差异。刘春茂主编:中国民法学财产继承,中国

46、人民公安大学出版社,1990,第242页。2.2.3 我国继承法对法定继承顺序的规定我国现行继承法第10、12条对法定继承人的顺序,仅规定了如下两个顺序:第一顺序:配偶、子女、父母。丧偶儿媳对公婆,丧偶女婿对岳父母,尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继承人。第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。从我国继承法关于法定继承顺序的规定中,可以看出,其主要传统是各法定继承人于被继承人之间亲属关系的亲疏远近,同时考虑继承人与被继承人生前的扶养关系和我国的民族传统和习惯。在确定血亲属的继承顺序时,血缘关系的远近是决定性因素。对于血亲属的继承顺序我国采取的是亲等继承制。一亲等血亲的父母、子女为第一顺序继承人,

47、二等亲血亲的祖父母、外祖父母、兄弟姐妹为第二顺序继承人。而将符合法定继承条件的丧偶儿媳、女婿作为第一顺序继承人,一方面是基于扶养关系,另一方面是根据传统习惯。我国继承立法仅规定了两个继承顺序,被继承人死亡后,先由第一顺序继承人继承遗产。在没有第一顺序继承人或第一顺序的继承人全部放弃继承权或者被剥夺继承权的情况下,由第二顺序的继承人继承遗产。同一顺序的法定继承人法律地位是平等的。他们不分男女老幼,不论血亲还是养亲或者有扶养关系的继亲,都有依法继承被继承人遗产的平等权利,不得相互排斥。2.3 法定应继份2.3.1 法定应继份的含义法定应继份是指同一顺序的各共同继承人在继承被继承人遗产时所应得的遗产

48、的成数或比率。需要确立应继份的前提是,有两个或两个以上的继承人。如果只有一个继承人,则不发生遗产的分配问题,全部遗产归其继承,也就没有必要确定应继份。法定应继份有以下特征:(1)法定应继份是由法律明确规定的。应继份分为法定应继份和指定应继份。指定应继份是由被继承人以遗嘱指定的,或由被继承人以遗嘱指定的第三人确定的。而法定应继份则是有法律直接规定的。(2)法定应继份是财产权利义务的统一体。应继份的比例即是享受财产权利的比例,也是承担财产义务的比例。只要继承人之间无另外约定,就应按法定应继份分配死者的权利义务。(3)法定应继份是继承人接受和放弃继承的标的。继承人接受继承和放弃继承,其对象都只能是自

49、己的应继份。(4)法定应继份可以由全体继承人以协议改变。法定应继份尽管是法律明确规定的,但这一规定不具有强制性。如果全体继承人一致同意改变遗产的分配比例,按照意思自治原则,应当承认其有效。2.3.2 世界上主要法系国家和港澳台地区关于法定应继份的主要规定法定应继份和法定继承人的范围和继承顺序一样,是法定继承制度最重要的内容之一,直接影响继承人的利益,所以各国立法比较重视。关于法定应继份的规定,大体有两种类型:一种是不分血亲继承和配偶继承人,同一顺序的法定继承人应继份相等。如苏联民法典的规定。另一种是对血亲继承人和配偶继承人作不同规定。大多数国家的继承立法属于这种类型。而现代各国关于配偶应继份的

50、规定具有代表意义,大体有三种类型:第一种:配偶列入固定的继承顺序,并与该顺序的血亲继承人均等继承。没有同顺序的血亲继承人时,配偶取得全部遗产。我国和苏联、越南、蒙古属于这种类型。第二种:配偶不列入固定的继承顺序,其可以和不同顺序的继承人共同继承被继承人的遗产。大陆法系国家大多属于这一类型。德国民法典第193条规定,配偶与第一顺序的血亲属继承人即直系血亲卑亲属共同继承时,其法定应继份为遗产的1/4;配偶与第二顺序血亲属即父母及其直系血亲卑亲属或第三顺序的血亲属即祖父母及其直系血亲卑亲属共同继承时,其应继份为遗产的1/2;如无上述血亲继承人时,配偶可取得遗产的全部。日本民法典第900条规定,配偶与

51、直系卑亲属共同继承时,其应继份为遗产的1/2;与直系尊亲属共同继承时,应继份为遗产的2/3;与兄弟姐妹共同继承时,其应继份为遗产的3/4。我国台湾地区民法规定,继承人为同一顺序的,平均继承。配偶与其他顺序继承人共同继承时,其应继份为:与第一顺序继承人共同继承时,均等;与第二顺序或第三顺序继承人继承时,配偶占1/2,其他继承人占1/2;与第四顺序继承人继承时,配偶应继份为遗产的2/3,其他继承人共占1/3。我国澳门地区的民法规定,配偶和子女同为继承人时,各继承人应继份相同,按人数均等继承财产,但配偶的应继份不得少于全部遗产的1/4。被继承人无子女及其他直系卑亲属,配偶和直系尊血亲同为继承时,配偶

52、应继份为遗产的2/3,其余1/3由其他直系卑血亲继承。被继承人无配偶作为法定继承人时,全部遗产由子女继承;子女不只一人时,均分。全血缘的兄弟姐妹和半血缘的兄弟姐妹同为继承人时,前者的应继份是后者的两倍。第三种:赋予配偶先取权。继承开始后,配偶取得一定的积极财产,然后再与血亲继承人一起继承。英国继承法规定,如死者有直系卑亲属,配偶可先取全部个人物品和25000英镑的特留份,以及自被继承人去世到分得遗产期间,以年息4计算的法定遗产利息,对于剩余财产的一半,取得终身用益权。死者无直系卑亲属而有父母或同父母的兄弟姐妹及其直系卑亲属时,配偶的先取权为个人物品、55000英镑特留份和遗产的法定利息,对于剩

53、余遗产,取得一半所有权。美国统一继承法典规定,继承开始后,配偶有权先取得价值5000美元的宅院特留份和价值不超过3500美元的豁免财产,如配偶是被继承人扶养之人,还可以从现款中取得合理的家庭特留份,以保证在遗产管理期间维持其生活。如死者留有和生存配偶共同所生的子女及其直系卑亲属,或虽无直系卑亲属但有父母时,配偶先取5万美元,然后继承剩余遗产的一半。如配偶和非自己所生的子女一起继承时,仅得遗产的一半。死者无直系卑亲属和父母时,配偶取得全部遗产。张玉敏:继承法律制度研究,法律出版社,1999,第215-217页。 我国香港地区法律规定,当被继承人死亡时,如无其他亲属,其遗产全部由配偶继承;当被继承

54、人死亡时,留有配偶和子女,首先应从遗产中拨出5万元,连同自逝世之日起至遗产分配时止按5计算的年息归配偶。余下的遗产,配偶取1/2,其余1/2由子女平均继承;如被继承人死亡时,没有父母而有子女时,则配偶先取得20万元,连同逝世之日起至遗产分配时止按5计算的年息归配偶。余下的遗产,一半归配偶;其余的一半由父母平均继承。如果被继承人死亡时,只留有妻妾,则妻子继承财产的2/3,妾继承遗产的1/3。如果只留下妾,无其他亲属,则妾继承遗产的1/3后,剩余财产归政府。若被继承人是妾,其丈夫也只能继承妾的遗产的1/3;如妾无其他亲属,剩余2/3归政府。参见刘文:继承法比较研究,中国人民公安大学出版社,2004

55、,第138页。 2.3.3 我国继承立法关于法定应继份的规定我国继承法第13条对法定继承人应继份额的规定比较原则和灵活,主要根据我国的实际情况,遵循权利义务相一致、男女平等、养老育幼、相互协商的原则,确立同一顺序继承人之间遗产的分配原则。(一)一般情况下,同一顺序继承人应继份均等原则。适用这一原则须具备三个条件:一是继承人必须处于同一继承顺序;二是继承人必须位于应召继承人的继承顺序上;三是各继承人的相关条件大致相同,包括劳动能力、对被继承人所尽的扶助义务等。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第112页。(二)特殊情况下可不均等分配遗产。我国继承法在规定相对均等原则的同时,也不排

56、除特殊情况下的不均等:(1)对生活有特殊困难而又缺乏劳动能力的继承人,在分配遗产时,应当予以照顾;(2)对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分;(3)有扶养能力和扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,应当不分或少分给遗产;(4)经继承人协商同意,可以不均等分配。此外,对被继承人以外的依靠被继承人扶养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人,或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人,可以分给他们适当遗产。分割遗产时,应当保留胎儿的继承份额,胎儿出生时是死体的,保留的份额按照法定继承办理。无人继承又无人受遗赠时,遗产归国家所有,死者生前是集体所有制组织成员的,归其所在的集

57、体组织所有。第3章 代位继承和转继承3.1 代位继承3.1.1 代位继承的含义代位继承,是指被继承人的子女先于被继承人死亡时,由被继承人子女的晚辈直系血亲代为取得被继承人遗产的一项法定继承制度。在代位继承中,先于被继承人死亡的子女称为被代位继承人,代替被代位继承人取得遗产的晚辈直系血亲称为代位继承人。代位继承早在罗马时代就已经出现,原因在于:“在生产力有所提高,大家庭的所有制被小家庭的私有制取代以后,血亲继承逐渐占主要地位,被继承人遗留的财产即按照感情疏密、亲等远近而确定其继承顺序,先由第一亲等的亲属继承,如果第一亲等的亲属中有先于被继承人死亡,或丧失继承权的,第二亲等的亲属代位他们来继承,但

58、以第一亲等的亲属生前没有放弃继承权为条件,因为应推定被继承人对其晚辈直系血亲有同等的感情,特别在子女中有先死亡的,其所遗留的年幼尚不能自行谋生的儿童,更有予以照顾的必要。”参见周枬:罗马法原论,北京,商务印书馆,1994,第476页。 起初在罗马法中只是先死亡或受父权免除者之子,取代其父的应继份,到了优士丁尼执政时期,代位继承人的范围又扩大到旁系亲属间。近现代各国继承立法普遍都设立代位继承制度。在中国继承历史上,宗祧继承制度一直遵循的嫡长子为先原则,实际上就是实行代位继承。1930年中华民国时期的民法继承编明确规定了代位继承制度,且要求代位继承人仅限于被继承人子女的晚辈直系血亲。新中国成立后,

59、1985年颁布的中华人民共和国继承法将代位继承作为一项法定继承制度纳入其中。参见孙若军:继承法,中国人民大学出版社,2004,第102页。 3.1.2 代位继承的依据代位继承的依据,是指代位继承人取代被继承人遗产的代位继承权是基于代位继承人本身固有的权利,还是基于被代位继承人所享有的继承权而派生出的权利。学界对此观点不一,概括起来主要有代表权说和固有权说两种观点。固有权说认为,代位继承人参加继承是自己本身固有的权利,代位继承人是基于自己的权利继承被继承人的遗产,代位继承人的继承权不以被代位继承人是否有继承权为转移。只要被代位继承人不能继承,代位继承人就得代位继承。即使在被代位继承人丧失继承权或

60、放弃继承权的情况下,代位继承人也得依自己的权利继承被继承人的遗产。日本、瑞士、意大利等国均采此立法。参见郭明瑞、房绍坤、关涛:继承法研究,中国人民大学出版社,2003,第78页。代表权说认为,代位继承人继承被继承人的遗产,不是基于自己本身固有的权利,而是代表被代位继承人参加继承,也就是代位继承人是以被代位继承人的地位而取得被代位继承人的应继份额的。在被代位人丧失继承权或放弃继承权时,不发生代位继承。法国、苏联和我国均采取这一学说。我国继承法第11条规定:“被继承人的子女先于被继承人死亡的,由被继承人的子女的晚辈直系血亲代位继承。代位继承人一般只能继承他的父亲或母亲有权继承的遗产份额。”最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见第28条又规定:“继承人丧失继承权的,其晚辈直系血亲不得代位继承。如该代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源,或对被继承人尽赡养义务较多的,可适当分给遗产。”可见,代位继承人的继承权是受被代位继承人的继承权的继承状况影响的,仅在被代位继承人享有继承权时,代位继承人才有权代位继承。3.1.3 我国代位继承的适用条件

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。