沥青混凝土粘弹塑性试验方法及系统设计1

沥青混凝土粘弹塑性试验方法及系统设计1

《沥青混凝土粘弹塑性试验方法及系统设计1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沥青混凝土粘弹塑性试验方法及系统设计1(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精品论文推荐沥青混凝土粘弹塑性试验方法及系统设计1廖敬梅,陆阳 西南交通大学土木工程学院,成都 (610031) E-mail:JMLiao摘要:沥青混凝土的粘弹塑性可清晰地再现于试件的重复加卸载试验中,但由于沥青混凝 土对荷载作用时间十分敏感,需高度重视测试方法其粘弹塑性模型参数确定的影响。为此, 在满足加卸载对时间控制要求的同时,作者针对卸载时间难以量测的问题,引入了数据间断 采集子系统。成果分析表明,文中所述试验系统及方法是可行的,为沥青混凝土粘弹塑性模 型的应用提供了支持。关键词:沥青混凝土,粘弹塑性,循环加卸载试验重复荷载作用下,沥青混凝土宏观表现为受温度、荷载作用时间及历史影响的弹

2、粘塑性, 在低温瞬时荷载作用下以线弹性为主,但随着温度的升高及荷载作用时间的增长,它将显示 出越来越明显的粘弹塑性,直至达到以塑性流动为主要特征的破坏临界状态。因此试验确定 其弹粘塑性模型力学参数时,必须严格控制试验温度及加载时间。通过循环加载实验,文献1指出,沥青混凝土由外载引起的变形可分解为弹性、塑性、粘弹性及粘塑性等四个组 成部分。基于此,文献更进一步提出反映沥青混凝土力学行为的广义粘弹塑性模型, 文献将该模型应用于沥青路面的结构分析,同时指出沥青混凝土弹粘塑性模型的实际 应用取决于有关参数的正确选取。作为探索,本文在对文献的试验系统进行了较大改 进的基础上,研究了沥青混凝土的粘弹塑性参

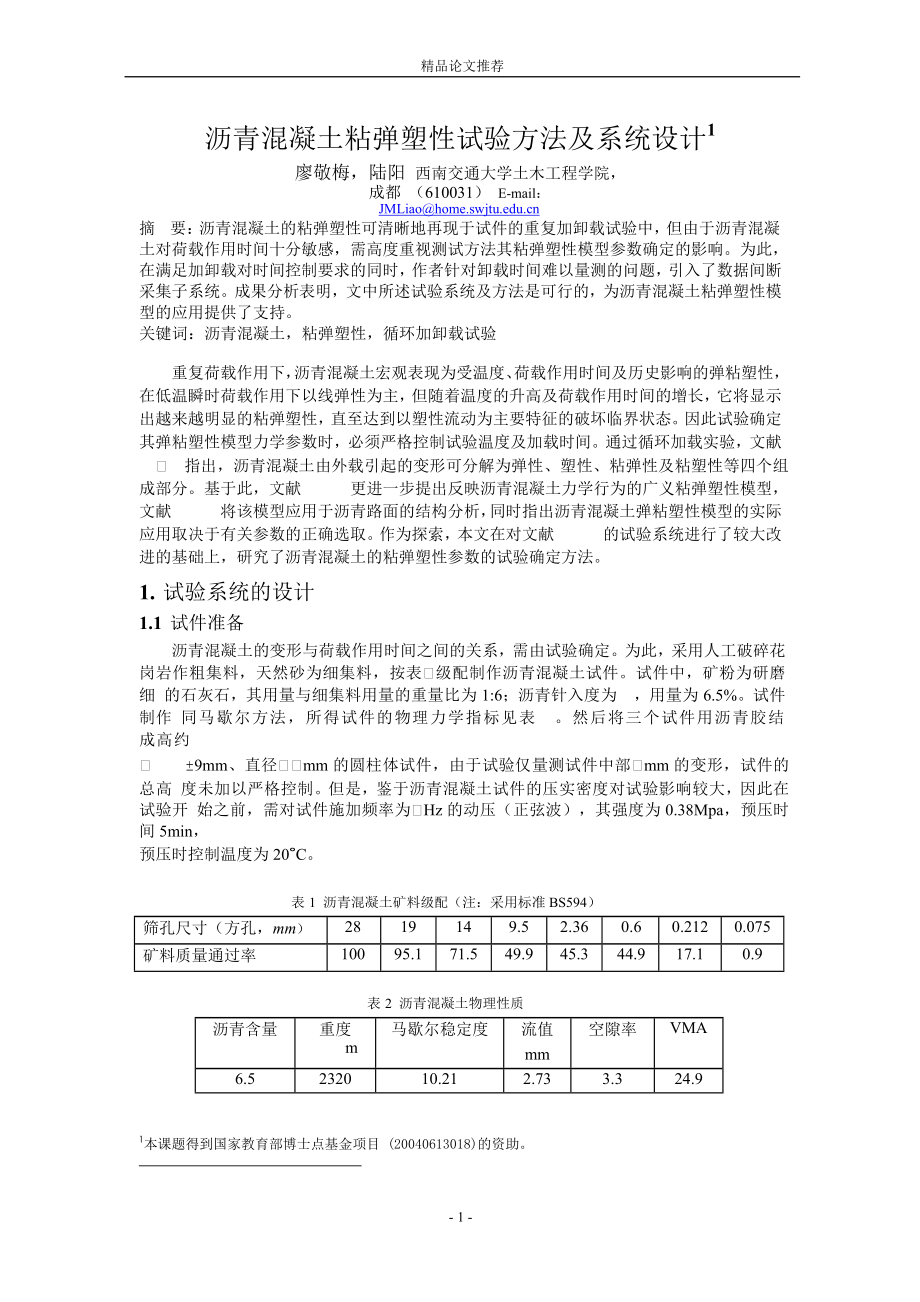

3、数的试验确定方法。1. 试验系统的设计1.1 试件准备沥青混凝土的变形与荷载作用时间之间的关系,需由试验确定。为此,采用人工破碎花 岗岩作粗集料,天然砂为细集料,按表1级配制作沥青混凝土试件。试件中,矿粉为研磨细 的石灰石,其用量与细集料用量的重量比为 1:6;沥青针入度为,用量为 6.5%。试件制作 同马歇尔方法,所得试件的物理力学指标见表。然后将三个试件用沥青胶结成高约19mm、直径11mm 的圆柱体试件,由于试验仅量测试件中部1mm 的变形,试件的总高 度未加以严格控制。但是,鉴于沥青混凝土试件的压实密度对试验影响较大,因此在试验开 始之前,需对试件施加频率为1Hz 的动压(正弦波),其

4、强度为 0.38Mpa,预压时间 5min,预压时控制温度为 20C。表 1 沥青混凝土矿料级配(注:采用标准 BS594)筛孔尺寸(方孔,mm)2819149.52.360.60.2120.075矿料质量通过率10095.171.549.945.344.917.10.9表 2 沥青混凝土物理性质沥青含量重度m马歇尔稳定度流值mm空隙率VMA6.5232010.212.733.324.91本课题得到国家教育部博士点基金项目 (20040613018)的资助。- 8 -1.2 加载系统沥青混凝土粘弹塑性模型的建立与试验方法紧密相关,试验系统的设计因而起着至关重 要的作用。显然,准确地测定沥青混凝

5、土的弹、粘、塑性变形,必须选用适当的加载系统及 测量系统。文献指出,与加载时间长短无关的弹性应变的测定,只能在卸载的瞬间完 成,否则,粘性应变分量可能被附加进量测的弹性应变,导致偏小的弹性模量以及其它粘弹 塑性参数的改变。所以,沥青混凝土粘弹塑性模型有关参数的确定,首先要求加载系统能够 迅速的加卸载,为此,试验采用了 Dartec 加载系统,其加、卸载均由计算机控制。试验在三轴仪上进行,但使用三轴仪是保证压力室内试验温度的稳定,而不是施加围压。 试验温度为C,由流经压力室的循环水来加以控制,其精度为0.1C。试验中试件所受外载分别为 0.14、0. 34、0. 52、0. 70 及 0. 89

6、MPa,加载蠕变及卸载恢复时间均为秒。1.3 量测系统试验数据的可靠性受到量测系统精度的制约,对粘弹塑性材料,要求量测系统能对被测 材料的变形作出迅速的响应。试验量测系统包括组合应变计和记录软件。组合应变计上并排 焊接有四个电阻应变计,其中两个处于受压(SGC)、另外两个处于受拉(SGT),以此形 成一平衡电桥(图1)。当组合应变计产生变形时,其输入电流随之改变,以保持电桥平衡。 经千分表率定后,即可确定输入电流的大小与组合应变计变形之间的关系。试验中,为保证 试件均匀受压,采用四个组合应变计成均布在圆柱形沥青混凝土试件周围。同时,为避免试验过程中的端部效应,仅量测试件中部1mm 范围内的轴向

7、变形。试验记录包括连续和间断两个子系统。间断记录用于记录卸载瞬间试件的恢复变形,采 用荷兰贝克电器公司生产的 TeamPro 软件与组合应变计相偶合。该系统的数据采集频率达1Hz,且可进行记录数据的统计及可视化处理。但该系统的有效记录时间仅秒钟,之后系统必须重新充电以进行下一次记录。所以,与间断记录平行,试验中同时采用了由美国实验 室技术公司生产的 LabTech 软件系统进行连续记录,它可根据需要设定记录频率,其最大数 据采集频率为1Hz,但鉴于已采用间断记录子系统,为减少后处理工作量,试验中仅选取 2Hz。 量测系统联结示意图见图1。SGCSGT间断记录 系统 ( 连接 TeamPro 软

8、件)混合料试件计算机硬件SGTSGC连续记录 系统 ( 连接 LabTech 软件)图 1 量测系统示意图2. 试验成果分析2.1 粘弹塑性模型粘弹塑性模型的建立,必需与试验方法及精度相适应。一般认为,沥青混凝土材料在外载作用下,其变形响应包含了弹性、塑性、粘弹性及粘塑性四个组成部分,各分量可以在加、卸载的瞬间及加载蠕变和卸载恢复期间分别加以确定1、。但试验发现,加载系 统从零达到恒定荷载所需时间随应力水平大小而变化,应力水平越高,所需加载时间也越长。 于是,不同试验应力水平下测得的塑性分量不具备可比性。所以,文献将塑性应变作 为粘塑性应变的一个分量来考虑,其加载状态下的总应变t 可记为(图)

9、: t = e + ve + vp(1)图 2 一加卸载循环下各应变分量关系示意图式中,e、ve、vp 分别为弹性、粘弹性及粘塑性应变。加载蠕变期间,粘弹性应变ve 可分解为应力函数 A()与时间函数 t的乘积;卸载恢复期间,粘弹性应变ve,recovery 还与 每一加卸载循环的历时长短 TL 有关。两者分别按公式()、()计算: ve= A( ) t (2) ve,re cov ery= A( ) t (t TL ) (3)其中为试验待定参数。注意图中,ve,recovery 为卸载期间尚未恢复的粘弹性应变,而ve 为已恢复粘弹性应变,按叠加原理由后面的()计算。因粘塑性为不可恢复的永久变

10、形, 故粘塑性应变vp 为各加载循环过程中不可恢复应变的总和,可由式()计算:L vp= B( ) T ( N 1)b + B( ) t N b ( N 1)b 式中,B()为应力函数;、b 为试验待定参数;N 为加载次数。2.2 试验成果整理由(1)可见,粘弹塑性模型的建立是基于对弹性、粘弹性及粘塑性应变的正确划分。 文献6认为,沥青混凝土试件在加载过程中,时间与变形之间的关系曲线可以近似地分为 两个阶段,即初始加载线性变化阶段与粘滞性非线性变化阶段,而线性变化阶段所测得的变形即为弹性变形。但在本试验中,时间与变形之间并无明显的直线关系段(图a),因而只能由卸载瞬间恢复变形来确定弹性变形分量

11、。由于弹性变形与时间无关且可恢复,故在卸 载时间非常短的前提下,可忽略粘弹性变形的恢复量,而将测量所记录的恢复变形视为弹性 变形。这里问题的关键是正确确定卸载时间。试验表明,变形时间关系曲线不存在明显的 关系突变点,所以不能直接由该曲线获得弹性分量。但是荷载时间关系曲线则不同,当荷 载卸至设定值附近时,其荷载大小与时间之间存在着较为明显的转折点(图b),该点所 对应的时间即可视为卸载时间。根据已定卸载时间,即可在变形时间关系曲线(例如图a)上找出对应的弹性变形。鉴于弹性变形与加载次数无关,试验采用同级、多次卸载所 得恢复变形的平均值作为本级荷载的弹性变形,然后在不同级应力水平下卸载,由此统计出

12、 试件在 20C 时的弹性模量 E=4490MPa。(a)(b)图 3 TeamPro 卸载记录(扫描区间:-50 至 150 毫秒)(a)变形-时间关系曲线;(b)卸载-时间关系曲线粘弹性变形为随时间变化的可恢复变形,故有关参数的确定可由卸载期间的恢复变形与 时间的关系加以确定。由于粘弹性恢复变形为业已进行的加载次数的函数,粘弹性模型参数 的确定是一个十分复杂的分析过程。然而试验发现,粘弹性恢复应变并不随加卸载循环次数 多少而改变(图 4)。事实上,当参数的值较小且加卸载循环次数不大于 20 时,加载次 数对粘弹性恢复应变的影响可以忽略不计(见 4.2),于是可以对任一卸载期间的变形时间 进

13、行数据处理,以确定有关参数。按照粘弹性模型叠加原理,卸载期间的粘弹性恢复应变由 下式计算: ve = A( ) (t,TL )(5)L (t, TL) = T t + (t T )(6)L0.12恢复变形 / mm0.100.080.060.040.020.00卸载次数N=5N=10N=15N=200204060时间 /sec图 4 粘弹性恢复变形随时间变化关系(MPa)依照文献2提出的回归方法,得到试件粘弹性模型在 20C 时的待测参数为:A() =38.8210-5 1.02; = 0.47。虽然 A()与近似成线性比例(图 5),但考虑到高温下这种关系可能不成立,故仍保留其指数形式。0.

14、00040.0003A()y = 3.88E-4x1.02E+0R2 = 9.53E-10.00020.000100.00.20.40.60.81.0 MPa图 5 粘弹性应力函数应力关系根据测定的蠕变、弹性应变及计算的粘弹性应变,由公式(1)可计算得粘塑性变形, 再根据文献所建议的方法,先由第一加载循环蠕变测定值确定粘塑性应力函数 B()= 1.14 10-3 1。89 及待定参数,然后采用回归分析方法确定参数 b=0.39,图 6、7。10.1塑性变形 / mm0.010.14Mpa0.34Mpa0.52Mpa0.70Mpa0.89Mpa0.001110100时间 /sec图 6 第一加载

15、循环过程中(1)粘塑性变形随时间变化101塑性变形 /mm0.10.14Mpa0.34Mpa0.52Mpa0.70Mpa0.89Mpa0.010.001110100加载次数图 7 加载循环末(t=TL)粘塑性变形随加卸载次数变化3. 问题讨论3.1 瞬时记录系统对试验结果的影响试验中,数据记录系统与加卸载控制系统同等重要,它不仅涉及沥青混凝土试件弹性模 量的测定,也与粘性参数的确定联系在一起。例如外加荷载为 0.70Mpa 时,试验测得粘弹性应力函数 A()及时间指数分别为 2.31 10-4 及 0.482。但若应记录系统误差将瞬时卸载时间沿长1倍,则 A()响应的变化。将减小 15%而将增

16、大 12%,由此使得粘弹性及粘塑性参数产生值得注意的是,弹性模量的取值直接影响着沥青混凝土的变形计算。例如 当Mpa而荷载作用时间为 10.0 sec 时,弹性应变(e)占可恢复总应变(eve)的 17%。但如果因记录系统数据采集频率太小导致瞬时恢复应变(e)过大,由此引起沥 青混凝土弹模减小 50%,此时,同样在Mpa 荷载作用 10.0 sec 的条件下,弹性应变则占可恢复总应变的 29%,相应地,沥青混凝土的粘塑性应变也将随之而变。3.2 粘弹性数据采集的精度分析按式(5),卸载后粘弹性变形不可能完全恢复,于是随后的第 N 次卸载过程中,所测 得的已恢复粘弹性应变ve 应为第 N 次卸载

17、及以前所有已恢复粘弹性应变累和,但实验并 没有发现ve 随加卸载循环次数增加的趋势(图)。为解释这一现象,将()中的(t, TL)改记为j(t i, TL),它与 A()的乘积表示第 j 次卸载在第 i 次卸载期间的粘弹性应变恢复值;于是第 i 次卸载期间所有在此之前的ve A()的累和为i (t, TL , i) = j (ti , TL )j =1(7)由于加卸载时间等长,式中 ti = 2(i-j)TL + t。假定各级加载应力水平相等,现考察j(t i, TL)与(t, TL, i)之比,为此绘出指数与 20(t20, TL)/(t, TL, 20)的关系曲线如图 8。由图可见,即使在

18、第 20 次卸载期间,在文中试验条件下,前 19 次ve 之和不会超过测得的总的已恢复粘弹性应变的。由此可以看出,实测数据不随加卸载次数的增加而增大,是由 于前 i-1 次的ve 衰减很快而难以反映出来。如果保持加载时间不变,同时沿长每次循环 的卸载时间,加卸载次数的影响将进一步削弱,但这并不意味着可以大幅度地提高测试精度, 因为影响试验精度更主要的因素是沥青混凝土试件自身的变异性。最后还需指出,粘弹性参 数的精度直接影响着后续粘塑性参数的确定,从这个意义上讲,文中所述试验系统是研究沥 青混凝土粘弹塑性的前提条件。1.0020(t20,TL) / (t,TL,20)0.950.90t=20 s

19、ec t=40 sect=60 sec0.850.800.750.20.30.40.50.60.74. 结论图 8 卸载次数对粘弹性恢复变形函数的影响通过循环加卸载方法,可以将沥青混凝土的总应变分解为弹性、粘弹性及粘塑性分量, 并在此基础上分别由卸载瞬间、卸载恢复期间以及加载蠕变期间的变形应力时间的关系 确定其粘弹塑性模型有关参数。考虑到沥青混凝土试件对荷载作用时间非常敏感,在满足加 卸载对时间控制要求的同时,针对卸载时间难以量测的问题,引入了数据间断采集子系统。 成果分析表明,文中所述试验系统及方法是可行的,为沥青混凝土粘弹塑性模型的应用提供 了支持。参考文献1.Van de Loo P J

20、. Creep testing, a simple tool to judge asphalt mix stability J. Proc. Assoc. Asph. Pav. Tech., Vol 43(2), 253-281, 1974.2.Sides A, Uzan J and Perl M. A comprehensive viscoelastic-plastic characterization of sand-asphalt compressive and tensile cycling loading J. Testing and Evaluation, ASTM, Vol 13

21、(1), 49-59, 1985.3.廖敬梅,陆阳,周永江,半刚性基层沥青路面的粘弹塑性分析J,公路,2003(6)。4.沈金安. 沥青及沥青混合料路用性质M. 人民交通出版社,300-350,2001。5.Lu Yang and Wright P J. Temperature related visco-elastoplastic properties of asphalt mixtures J.Transportation Engineering, ASCE, Vol 126(1), 58-65, 2000.6.Florea D. Associated elastic/viscoplast

22、ic model for bituminous concrete J. Int. J. Engrg. Sci.,Vol 32(1),79-86, 1994.Experiment System for Evaluating Visco-Elastoplastic properties of Asphalt ConcreteLiao Jingmei,Lu YangSchool of Civil Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu (610031)AbstractAsphalt concrete shows strong visco-e

23、lastoplastic properties in creep and recovery tests. Due to thesensitivity of asphalt concrete to loading duration, however, parameter evaluation of the visco-elastoplastic model is by no means an easy task. Taking this into consideration, a test system is designed in which the transient response of

24、 the asphalt concrete sample to loading or unloading can be traced. Test results show that the test system described herein is reliable. This lays the foundation for the performance evaluation of asphalt pavements using visco-elastoplastic models.Keywords:asphalt concrete;visco-elastoplastic properties;creep and recovery test

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。