地理中图版必修2学案:教材梳理 第四章 第一节 人类面临的主要环境问题 Word版含解析

地理中图版必修2学案:教材梳理 第四章 第一节 人类面临的主要环境问题 Word版含解析

《地理中图版必修2学案:教材梳理 第四章 第一节 人类面临的主要环境问题 Word版含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地理中图版必修2学案:教材梳理 第四章 第一节 人类面临的主要环境问题 Word版含解析(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

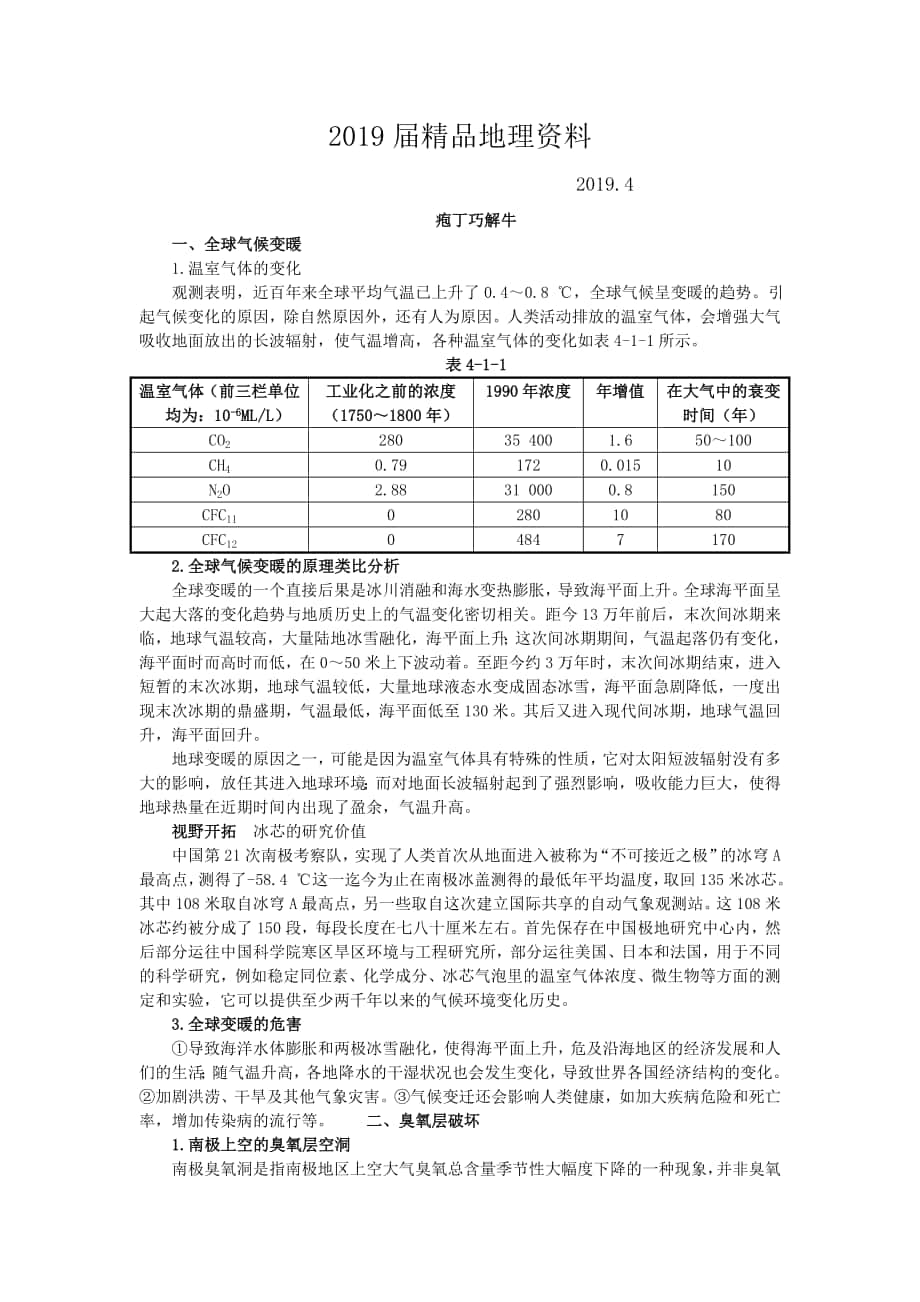

1、2019届精品地理资料 2019.4疱丁巧解牛一、全球气候变暖1.温室气体的变化观测表明,近百年来全球平均气温已上升了0.40.8 ,全球气候呈变暖的趋势。引起气候变化的原因,除自然原因外,还有人为原因。人类活动排放的温室气体,会增强大气吸收地面放出的长波辐射,使气温增高,各种温室气体的变化如表4-1-1所示。表4-1-1温室气体(前三栏单位均为:10-6ML/L)工业化之前的浓度(17501800年)1990年浓度年增值在大气中的衰变时间(年)CO228035 4001.650100CH40.791720.01510N2O2.8831 0000.8150CFC1102801080CFC120

2、48471702.全球气候变暖的原理类比分析全球变暖的一个直接后果是冰川消融和海水变热膨胀,导致海平面上升。全球海平面呈大起大落的变化趋势与地质历史上的气温变化密切相关。距今13万年前后,末次间冰期来临,地球气温较高,大量陆地冰雪融化,海平面上升;这次间冰期期间,气温起落仍有变化,海平面时而高时而低,在050米上下波动着。至距今约3万年时,末次间冰期结束,进入短暂的末次冰期,地球气温较低,大量地球液态水变成固态冰雪,海平面急剧降低,一度出现末次冰期的鼎盛期,气温最低,海平面低至130米。其后又进入现代间冰期,地球气温回升,海平面回升。地球变暖的原因之一,可能是因为温室气体具有特殊的性质,它对太

3、阳短波辐射没有多大的影响,放任其进入地球环境;而对地面长波辐射起到了强烈影响,吸收能力巨大,使得地球热量在近期时间内出现了盈余,气温升高。视野开拓 冰芯的研究价值中国第21次南极考察队,实现了人类首次从地面进入被称为“不可接近之极”的冰穹A最高点,测得了-58.4 这一迄今为止在南极冰盖测得的最低年平均温度,取回135米冰芯。其中108米取自冰穹A最高点,另一些取自这次建立国际共享的自动气象观测站。这108米冰芯约被分成了150段,每段长度在七八十厘米左右。首先保存在中国极地研究中心内,然后部分运往中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,部分运往美国、日本和法国,用于不同的科学研究,例如稳定同位素

4、、化学成分、冰芯气泡里的温室气体浓度、微生物等方面的测定和实验,它可以提供至少两千年以来的气候环境变化历史。3.全球变暖的危害导致海洋水体膨胀和两极冰雪融化,使得海平面上升,危及沿海地区的经济发展和人们的生活;随气温升高,各地降水的干湿状况也会发生变化,导致世界各国经济结构的变化。加剧洪涝、干旱及其他气象灾害。气候变迁还会影响人类健康,如加大疾病危险和死亡率,增加传染病的流行等。二、臭氧层破坏1.南极上空的臭氧层空洞南极臭氧洞是指南极地区上空大气臭氧总含量季节性大幅度下降的一种现象,并非臭氧完全消失出现了真正的洞。南极臭氧洞通常于每年8月中旬开始逐渐形成,10月中、上旬达到最大面积,并于11月

5、底或12月初臭氧洞消失。分析表明,南极大陆上空大气中臭氧含量的明显减少始于20世纪70年代末,1982年10月南极上空首次出现了臭氧含量低于200DU(DU为多普逊臭氧单位)的区域形成了臭氧洞,在随后的几年里臭氧洞的面积不断扩大,洞内的臭氧含量不断降低。进入20世纪90年代以来,南极臭氧洞继续发展,臭氧洞的最大面积已由80年代末的约2 000万平方千米扩展到2000年10月的约2 900万平方千米。2.臭氧层破坏的原因及危害氟氯烃化合物作为制冷剂、分散剂、清洗剂等,广泛应用于制冷设备、化工产品中,这是因为这些氟氯烃化合物的使用,破坏了大气臭氧层。臭氧层被破坏,将使地面受到紫外线辐射的强度增加,

6、给地球上的生命带来很大的危害。研究表明,紫外线辐射能破坏生物蛋白质和基因物质脱氧核糖核酸,造成细胞死亡;使人类皮肤癌发病率增高;伤害眼睛,导致白内障而使眼睛失明;抑制植物如大豆、瓜类、蔬菜等的生长,并穿透10米深的水层,杀死浮游生物和微生物,从而危及水中生物的食物链和自由氧的来源,影响生态平衡和水体的自净能力。三、大气污染与酸雨1.人为致酸物质的来源工厂高温燃烧过程、交通工具排放氮氧化合物,石化工业、火力电厂、燃烧排放硫氧化合物。2.酸性的评定由于大气中含有大量的CO2,故正常雨水本身略带酸性,pH约为5.6,因此一般是以雨水中的pH小于5.6称为酸雨。现在我们所说的“酸雨”一般泛指pH小于5

7、.65的大气降水。其中pH小于5.65的雨叫酸雨;pH小于5.65的雪叫酸雪;pH小于5.65的雾叫酸雾。3.酸雨的分布全球有三大块酸雨地区:西欧、北美和东南亚。我国长江以南地区也存在连片的酸雨地区,包括重庆、四川、贵州、广东、广西、江西、江苏、浙江等省。4.酸雨或酸雾的影响酸雾污染对人类最严重的副作用最直接的是呼吸方面的问题;酸雨会影响农作物稻子的叶子,同时土壤中的金属元素因被酸雨溶解,造成矿物质大量流失;整个液态水体都会有影响;对各种建筑都有腐蚀作用。5.酸雨的防治最有效的方法是要抑制硫氧化物和氮氧化物的排放,对使用的能源脱硫氮或用碱降解或回收综合利用酸性气体。我国煤炭消费总量中,工业用煤

8、占90%,集中于电力、建材、钢铁、化工等行业,产生了大量的工业二氧化硫。1995年底,我国二氧化硫排放量占全国总排放量的35%。估计到2010年,我国火电装机容量将达到3.7亿千瓦,二氧化硫产生量将达到全国的60%。因此,控制工业二氧化硫,特别是火电厂二氧化硫的产生和排放,对于防治酸雨有着极其重要的作用。视野开拓 中国的土地沙漠化问题毛乌素沙地毛乌素沙地包括内蒙古自治区南部、陕西榆林地区北部和宁夏回族自治区东部,总面积约4万平方千米。在沙地内的主要河流有无定河,以及支流榆林河、海流兔河、纳林河、红柳河、芦河。在汉代毛乌素沙地设有龟兹县、奢延县,是少数民族居住的地区,农业开发较晚。在南北朝时期,

9、这里的生态环境相当好。因此,赫连勃勃在义熙三年(407年)自立为夏国以后,将都城设立在这里,称做统万城,寓“统一天下,君临万邦”之意。但是,到了唐代统万城一带却出现了流沙堆积。新唐书载:“长庆二年十月,夏州大风,飞沙为堆,高及城堞。”咸通年间,许裳作夏州道中诗云:“茫茫沙漠广,渐远赫连城。”说明无定河流域沙漠化已相当严重了。到了北宋时期,无定河流域的沙漠化,又有了扩大。无定河流域流沙的出现,与西夏和北宋的垦荒耕作也有一定的关系。在隋唐时期,党项羌人由青海河曲一带,逐步内迁到银州、夏州、绥州之地。他们本是游牧民族,由于长期与汉人接触,很快学会了农业耕种。无定河流域是他们耕种的重要地区。无定河充足

10、的河水灌溉,使这里的农业种植得到了发展。无定河流域流沙的出现还有一个原因是与赫连勃勃修筑统万城有关。筑城的目的是为了保证城墙的坚固,做到利锥难入。然而筑城必须要砍伐附近山上的森林作为燃料,再加上10万筑城人的野炊燃料也是就地砍伐林木。筑城要就地掘壕取土,使附近地表变得支离破碎。所有这些都导致了河床升高,河床位置左右动荡不定,于是奢延水在唐代改称无定河。无定河名字的出现,真实地反映了无定河流域环境的变化。无定河流域是西夏与北宋的交界处,也是双方屯兵耕种的地方,自然要破坏生态环境,地下粉砂出露、堆积势在必然。无定河流域在唐宋时期流沙的广泛出现,标志着毛乌素沙地已具雏形。总之沙漠范围的扩大,主要有两

11、种途径:其一是原有的沙漠,在风力吹动下向前移动,将草场、耕地掩埋,在沙漠学上称做沙漠的前移或侵入,所谓“侵入”系指沙漠侵入到非沙漠地区而言;其二在原先没有沙漠的地方,由于人类活动破坏了植物和地表上层,使地下浮沙出露,在风力吹动下形成流沙堆积,出现沙漠景观,在沙漠学上称做“人造沙漠”式沙漠化。典题热题例1(2005广东高考) 全球气温升高和生态环境恶化是人类面临的共同问题,据此完成下列问题。(1)就全球气温升高对今后100年内地球环境的潜在后果,表述不正确的是()A.山地0 等温线将上移150500 mB.森林带将向两极推移C.全球将普遍变得干旱D.海平面将上升1095 cm(2)在造成生态环境

12、恶化的多种原因中,难以人为改变的是()A.高消费、高浪费、大排放的生活方式B.对资源、能源的掠夺性开采C.生产工艺水平低D.自然资源的有限承载力解析:第(1)题,全球气候变暖会引起世界各地降水和干湿状况的变化。不仅仅只是造成干旱,有的地区还会出现洪涝灾害。山地相同高度气温升高;海平面水位升高;森林带移动较为复杂。第(2)题考查了自然资源的有限性,是不以人为意志为转移的。而生产、生活方式可以改变,生产技术工艺可以改变。答案:(1)C(2)D方法归纳 环境问题的形成和影响都是多方面的,解题时要注意思路开阔,联系广泛,不能局限于教材文字叙述。例2(2005上海高考) 下列地理现象中,可能影响全球环境

13、的是()A.黄土高原水土流失B.东太平洋赤道附近表层海水温度异常C.中南半岛湄公河水质污染D.华北平原土壤次生盐碱化解析:环境问题是多方面的,影响较为深远。对全球环境产生影响的一般是大的事件,四个选项中的“东太平洋赤道附近表层海水温度异常”,可以通过影响大气环流,进而改变全球大范围地区的热量、降水,作用空间最大。答案:B易错提示 在久而久之的学习中,容易形成思维定势。我国黄河水土流失严重,影响最深远;水污染在极短时间内使水资源失去利用价值,鱼虾死亡,不能饮用和使用,作用直接;土壤次生盐碱化对农业生产有害。这些意识会左右对本题的正确认识。例3(2005上海高考) 下列工程中,对上海地区酸雨侵害起

14、减缓作用的是()A.西气东输B.苏州河治理C.南水北调D.沿海防护林解析:酸雨产生于酸性气体与降水的结合。上海因为工业集中,燃烧大量化石能源而释放大量酸性气体。如果要从源头上减少酸性气体排放,仍然要解决上海的能源问题,所以输气工程就可以改善能源结构,效果会很好。答案:A例4图4-1-1中所示的平原地区在20世纪60年代频发沙尘暴。因沙尘中有较多的盐尘,该地区的沙尘暴被称为“白风暴”,读图完成下列问题。图4-1-1(1)R1和R2两河的主要补给是_,影响流量变化的主要自然因素是_。(2)图示平原地区侵蚀作用的主要外力是_。(3)20世纪50年代,在L湖沿岸地区大规模垦荒,这对土地产生哪些影响?(

15、4)在开垦的同时,大量引河水灌溉。不合理灌溉会导致地下水位上升。简要分析在该地区不合理灌溉对土壤的影响,并说明其发生过程。解析:沙尘暴频发地区的气候一般比较干燥;沙尘中的盐分可能来自盐碱化的土地;大规模垦荒和大量引河水灌溉都是不合理的行为,会破坏农业生态,产生环境问题,50年代大规模垦荒,60年代沙尘暴频发,两者应该有一定的联系;东经6070、纬度40的南半球是印度洋,没有大面积的陆地,所以可以断定在北半球,并可以根据东经6070推断出在亚欧大陆内部,根据湖泊的形状及河流的分布,可以确定图中区域是中亚的咸海地区;从而进一步推断这里为温带大陆性气候,降水少,气候干燥;干旱环境下的过度灌溉会导致土

16、地盐碱化,土地表层累积,是沙尘中盐分的来源,而且过度灌溉会减少对咸海水的补给;7 495米山峰的山区应该有山岳冰川的存在,冰川是内流河的主要补给方式。答案:(1)高山冰雪融水和降水(山地)气温或温度(2)风或风力。(3)L湖是咸海,20世纪50年代在该湖沿岸地区大规模垦荒,因为本地区气候干旱,垦荒势必导致土地沙漠化或荒漠化。(4)由于气候干旱,蒸发强烈,在地势平坦低洼、地下水位高且排水不畅的地带,蒸发作用使土壤母质和地下水中的可溶性盐分积聚地表,形成盐碱土。同时,这一地区的农业发展,在很大程度上依赖于引水灌溉。而不合理的灌溉,大幅度地抬高了地下水位,甚至使灌溉区低洼土地积成明水,更加速了地表水

17、的蒸发积盐过程,造成土地次生盐碱化。例5对全球变暖的趋势,IPCC(全球政府间气候变化委员会)提出了三种不同的预案,其气温变化趋势如图4-1-2所示,据此完成下列问题。图4-1-2(1)按A预案,全球自2000年起,平均气温每10年将升高约_;至2100年,按B预案和C预案,全球平均气温将比A预案分别低_和_。(2)用直线将三种预案与其相应的能源消费结构连接起来。(3)简述全球变暖对生态环境的主要影响。(4)为实现可持续发展,解决全球变暖需遵循的最主要原则是什么?为什么?解析:全球变暖是国际社会关注的全球性大气环境问题之一,也是影响人类可持续发展的主要问题。本题主要通过对近百年来全球气温变化趋

18、势图的判读和防止变暖的行动方案的选择,不仅考查读图分析能力,而且还考查可持续发展意识。第(1)(2)两题可直接从图上找答案,然后根据三个预案和三种能源消费结构实施后CO2排放量的多少分别排序,再相应连接起来。第(3)题可根据教材中的知识直接得出结论。第(4)题只要知道CO2会在全球内蔓延即可推出答案。答案:(1)0.300.321.11.51.62(2)(3)海平面上升;引起世界各地区降水和干湿状况的变化。(4)共同性原则。这是一个全球性问题(或跨国界问题);必须进行国际合作。方法归纳 按题目给定的预案,延续设定的变化趋势,推算气温变化。回忆教材各处曾出现过的温室作用原理,阐释全球气温变暖可能

19、产生的影响。问题探究问题1 据统计,目前我国土地荒漠化的面积已达262万平方千米,占国土面积的1/4,大大超过了耕地面积的总和,沙化土地每年净增2 460平方千米。我国北方大部分地区,如华北和西北地区土地荒漠化现象严重。近年来,我国北方地区荒漠化加快的人为原因是什么?人类长期以“人类”为中心,盲目征服自然产生的后果是什么?探究思路:查阅相关资料,了解荒漠化的人为原因。土地荒漠化是自然因素和人为活动综合作用的结果。自然因素是基础,而人类活动常常起决定性作用。人为因素一方面来自于人口激增对生态环境的压力;另一方面来自于不当的人类活动。人口的增长必然对农产品和畜产品需求量增加,加大对环境的压力使生态

20、环境遭到破坏。不当的人类活动,主要表现为对土地资源、水资源的过度使用和不合理利用。过度放牧、乱砍滥伐、开垦草地并进行连续耕地等,由此造成植被破坏,地表裸露,加快风蚀或雨蚀。我国西北地区荒漠化的人为因素主要表现在过度放牧、过度耕作和过度樵采。人类可以在一定程度上影响甚至改变地理环境,但是必须认识到这种影响是有很大局限性的,人们必须适应或适度改造自然环境,人类决不能以“人类”为中心,盲目征服自然,否则会受到大自然的报复。目前我国有荒漠化土地267.4万平方千米,占国土总面积的27.9%,是世界上荒漠化面积较大、分布较广、受害严重的国家之一。荒漠化是我国一个重要的环境问题和土地问题。干旱是我国西北地

21、区最为显著的自然特征,因此西北地区是我国风沙危害和荒漠化问题最为突出的地区。荒漠化的发展使土地自然生产力日渐丧失,进而影响到西北地区经济和社会的持续发展。因此,人与自然的协调是荒漠化防治的核心。问题2 水体污染与赤潮存在什么关系?你认为赤潮与人类活动有关吗?人类应该如何防止和清除赤潮?探究思路:人们平时说的水体污染是指排入水体的污染物超过了水体的自净能力,破坏了水体原有的用途。类型包括了需氧性污染物、植物营养污染物、病原体污染、石油污染物、剧毒污染物、放射性污染、盐类污染、热污染等。前两者都可以作为水生生物的营养元素,过量时使得浮游植物繁盛,对水体中的溶解氧消耗极大。赤潮是在特定的环境条件下,

22、海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。海水富营养化是赤潮发生的物质基础和首要条件。随着现代化工农业生产的迅猛发展,沿海地区人口的增多,大量工农业废水和生活污水排入海洋,其中相当一部分未经处理就直接排入海洋,导致近海、港湾富营养化程度日趋严重。沿海开发程度的加剧和海水养殖业的扩大,也带来了海洋生态环境和养殖业自身污染问题;海运业的发展导致外来有害赤潮种类的引入;全球气候的变化也导致了赤潮的频繁发生。水体污染类型多种多样,其中污水中含有营养物质,大量滋生浮游植物而消耗水体溶解氧,是造成赤潮的主要原因。溯源分析防止发生的根本:从源头上杜绝营养污水的排放。多角度分析清除的方法:喷洒化学药品直接杀死赤潮生物;或喷洒絮凝剂吸附赤潮生物并使之沉降;对赤潮生物围栏隔离防止扩散等等。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。