化学第二章《化学物质及其变化》教材分析(人教版必修1)

化学第二章《化学物质及其变化》教材分析(人教版必修1)

《化学第二章《化学物质及其变化》教材分析(人教版必修1)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化学第二章《化学物质及其变化》教材分析(人教版必修1)(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

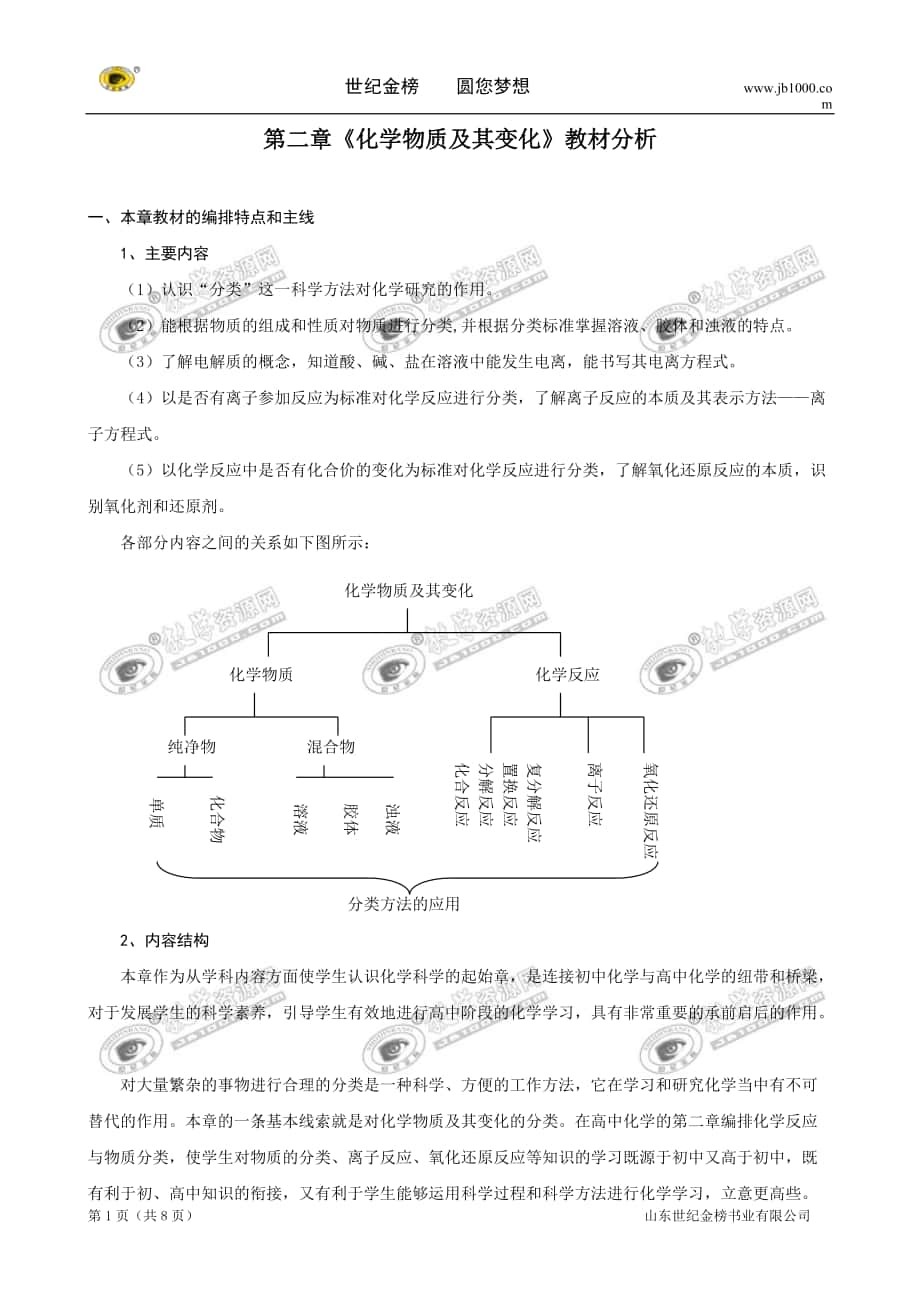

1、 世纪金榜 圆您梦想 第二章化学物质及其变化教材分析一、本章教材的编排特点和主线1、主要内容(1)认识“分类”这一科学方法对化学研究的作用。(2)能根据物质的组成和性质对物质进行分类,并根据分类标准掌握溶液、胶体和浊液的特点。(3)了解电解质的概念,知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离,能书写其电离方程式。(4)以是否有离子参加反应为标准对化学反应进行分类,了解离子反应的本质及其表示方法离子方程式。(5)以化学反应中是否有化合价的变化为标准对化学反应进行分类,了解氧化还原反应的本质,识别氧化剂和还原剂。各部分内容之间的关系如下图所示:化学物质及其变化化学物质化学反应纯净物混合物溶液胶体浊液复分解反

2、应置换反应分解反应化合反应离子反应氧化还原反应化合物单质分类方法的应用2、内容结构本章作为从学科内容方面使学生认识化学科学的起始章,是连接初中化学与高中化学的纽带和桥梁,对于发展学生的科学素养,引导学生有效地进行高中阶段的化学学习,具有非常重要的承前启后的作用。对大量繁杂的事物进行合理的分类是一种科学、方便的工作方法,它在学习和研究化学当中有不可替代的作用。本章的一条基本线索就是对化学物质及其变化的分类。在高中化学的第二章编排化学反应与物质分类,使学生对物质的分类、离子反应、氧化还原反应等知识的学习既源于初中又高于初中,既有利于初、高中知识的衔接,又有利于学生能够运用科学过程和科学方法进行化学

3、学习,立意更高些。从化学物质的分类来看,纯净物的分类在初中已初步介绍过,这里主要是通过复习使学生的知识进一步系统化。溶液和浊液在初中虽然也涉及到,但没有从分散系的角度对其进行分类,因此,分散系和液态分散系的分类、胶体及其主要性质是高中化学的新知识。胶体的性质表现在很多方面,这里只是从胶体与溶液区分的角度,涉及到胶体的丁达尔效应。从化学反应的分类来看,本章涉及到化学反应分类的3个标准:(1)反应物和生成物的类别以及反应前后物质种类的多少,按此标准划分,可将化学反应分为化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,这4种反应学生在初中已经学习过,这里主要是通过复习使学生进一步系统化;(2)反应中是否有

4、离子参加离子反应;(3)反应中是否有电子转移氧化还原反应。后两种分类及相关的离子反应和氧化还原反应是高中的新知识,在高中化学学习中将大量涉及,所以是重要的基础知识,是本章的重点内容。3、内容呈现特点:以分类的科学方法作为统领本章的主要线索。本章所涉及的主要教学内容在过去的中学化学教学体系是作为基本概念和基本技能训练的知识载体,但现在只是作为基本概念,而且是从分类的角度了解概念的内涵和外延,因此相关知识在整个教材体系中所起的作用不同,具体的教学要求也不相同。与第一章的编排相似,第二章的知识仍然非常重视与初中知识的衔接,化学物质的分类是从混合物和纯净物的知识入手,引入分散系、胶体等新的概念,而化学

5、反应的分类则是在化合、分解、置换、复分解等4种基本反应类型的基础上引申到离子反应和氧化还原反应,而且离子反应的概念建立在酸、碱、盐的主要化学性质的知识基础上,氧化还原反应在初中也从得失氧的角度初步认识了,所以,教材中的教学内容充分体现了新旧知识的联系,也符合学生的认知规律。二、教学目标:知识与技能1能够根据物质的组成和性质对物质进行分类。2知道胶体是一种常见的分散系,能够根据分散质粒子的大小区分溶液、胶体和浊液,了解丁达尔效应。3了解电解质概念,知道酸、碱、盐在溶液中能够发生电离,能正确书写强酸、强碱和可溶盐的电离方程式。4通过实验事实认识离子反应及其发生的条件,初步学会书写离子方程式。5了解

6、氧化还原反应的实质是电子的转移,能通过化合价的升降,判断氧化还原反应。6能识别常见的氧化剂和还原剂。过程与方法1通过对化学物质及化学反应分类方法的讨论,认识分类法在化学研究的作用。2通过对丁达尔效应、溶液的导电性、离子反应等实验现象的观察和分析,初步体会从实验现象分析上升到理论知识的理性思维过程。3在与同学讨论分类法的过程中学会对日常生活知识进行提炼、升华,并应用于科学研究或学习过程。情感态度与价值观1感受分类等科学方法对于化学科学研究和化学学习的重要作用。2能正确认识氧化还原反应的价值。3通过氧化反应和还原反应的相互依存关系,初步树立对立统一的辨证唯物主义观点。4通过课堂讨论活动学习与人合作

7、与交流,共同研究、探讨科学问题。三、课时安排第一节 物质的分类(2课时)。第二节 离子反应(2课时)。第三节 氧化还原反应(2课时)。复习(1课时)单元测验(1课时)测验讲评(1课时)四、教学建议第一节 物质的分类(2课时)基本的要求 能根据物质的组成和性质对物质进行分类; 知道根据分散质粒子的大小,把分散系分为溶液、胶体和浊液; 知道用丁达尔效应区分溶液和胶体。弹性的要求 胶体的渗析; 胶体的吸附作用。暂不宜拓展 胶体的凝聚的方法; 胶体布朗运动。第一课时:简单分类法及其应用。(1)这节课的教学重点是化学物质及其变化的分类方法,教科书引入“简单分类法及其应用”,其目的是使学生认识科学方法对于

8、化学科学研究和化学学习的重要性,教学要源于生活,落在化学,建议用具体的化学物质和化学反应从不同角度进行分类。例1:NaCl、HCl、CaCl2、CuO、H2O、Fe2O3等化合物,如果将它们以在通常状况下的存在状态为标准进行分类,可分为气体、液体和固体三类;如果将它们以是含氧还是含氯的二元化合物为标准进行分类,可分为氧化物和氯化物两类。例2:按照物质的组成和性质,对纯净物进行分类,作出树状分类图,然后选择下列合适的物质填在物质类别上:O2、Cu、H2SO4、Ba(OH)2、KNO3、CO2、空气、含镁60的MgO。例3:对下列化学反应进行分类(可以从不同的角度进行分类:是否化合反应;反应物的特

9、点;是否氧化还原反应等) 硫在氧气里燃烧; 红磷在氧气里燃烧; 铁丝在氧气里燃烧 铝箔在氧气里燃烧; 蜡烛在氧气里燃烧。(2)从化学物质的分类过渡到化学反应的分类,建议可适当补充单质、氧化物、酸、碱、盐之间的相互转化关系,虽然这个内容在“人教版”中没有出现,但在“山东版”和“江苏版”都有涉及。第二课时:分散系及其分类,胶体。(1)关于分散系的教学,首先要确定分类的标准,教科书已经列举了按照分散剂和分散质所处的状态,相互之间可以有9种组合方式,但没有具体的实例,因此教学过程要充分利用学生已有的知识和生活经验,引导学生积极思考和列举实例。(2)关于胶体概念的教学,要把学生在初中学过的浊液、溶液的有

10、关知识和日常生活中的有关事实、现象等联系起来,建议先通过丁达尔效应把浊液、胶体、溶液区分开来,然后通过比较、讨论,正确认识三种分散系的本质特征。(3)关于胶体的性质,三个版本的教科书都提到了丁达尔效应,而其他性质只有“山东版”提到了电泳、聚沉、渗析等,而课标对胶体教学的要求是“知道胶体是一种常见的分散系”、在活动与探究建议方面提到了实验“氢氧化铁胶体的制备”,可见胶体的教学要求并不高,不宜随意扩展、加深。第二节 离子反应(2课时)基本的要求 会写:能够正确书写强酸、强碱和可溶性盐的电离方程式; 会看:看到离子方程式知道代表的是某一类的反应,并能举例。如看到H+OH-=H2O知道代表的是强酸、强

11、碱之间的反应; 会判断:能够根据溶液中存在的离子判断是否发生复分解反应,从而判断溶液中离子能否大量共存; 会检验:Cl-、SO42-、CO32-的检验方法。弹性的要求 涉及强酸、强碱、盐(包括难溶盐)离子方程式的书写(限于初中学过的方程式); 离子的物质的量浓度。发展的要求涉及醋酸、氨水等弱电解质以及碳酸氢根离子等酸式盐的较为复杂的离子方程式。不宜拓展 弱电解质的电离及相关知识; 涉及量的关系的离子反应,如过量、不足量等。第一课时:酸、碱、盐在水溶液中的电离,离子反应和离子方程式的概念形成。(1)虽然课标中并没有涉及电解质的概念,但由于三个版本的教科书都提到了电解质和电离的概念,所以还是有必要

12、让学生理解相关的知识。对此,建议让学生重温初中做过的溶液导电性实验,补充硝酸钾加热熔化后导电的实验(硝酸钾的熔点相对较低,放在蒸发皿中利用酒精喷灯加热可熔化),使学生能正确认识电解质的概念。因教学时间有限,所以不宜在概念上过多纠缠。(2)酸、碱、盐在水溶液中的电离情况,是认识离子反应及其发生条件的关键,可从氯化钠在水中的溶解和电离入手(可运用多媒体课件强化学生的理解),使学生学会电离方程式的书写,进而理解酸、碱、盐的本质。(3)通过酸、碱、盐在水溶液中的电离情况的讨论,使学生了解到电解质在溶液里所起的反应实质是离子之间的反应后,可自然转入离子反应的讨论。注意用好教科书中的“实验21”,把实验与

13、讨论密切结合起来,初步形成离子反应和离子方程式的概念。第二课时:简单离子方程式的书写,离子反应的应用。(1)离子反应的本质与离子方程式的书写是密切相关的,核心是离子反应的本质。教学中要充分用好“实验22”,通过讨论实验所涉及的反应本质,得到离子互换反应的发生条件。特别注意的是,这里讲的“发生条件”仅限于两种电解质在溶液中相互交换离子的反应,而不是所有离子反应发生的条件。至于其它类型的离子反应,如氧化还原的离子反应,在此不宜扩充。而置换反应可在相关习题训练中补充说明。(2)今年“人教版”教科书与去年相比,增补了离子方程式的书写步骤,但从三个版本的教科书来看,离子方程式只要求掌握只有可溶于水的强酸

14、、强碱和盐的复分解反应的离子方程式的书写,而课标对离子方程式的书写也没有具体的教学标准,所以这一部分的内容不宜扩展、加深,但教学中必须让学生明确:离子方程式不仅可以表示某一个具体的化学反应,而且还可以表示同一类型的离子反应。(3)在初中知识的基础上,在讨论离子反应的应用过程中,可有意识地利用Ag+与Cl-、Ba2+与SO42-、H+与OH-、H+与CO32-、Ca2+与CO32-等不共存的离子组,进一步强化离子反应的本质、离子互换反应的发生条件、离子方程式的书写等知识的理解。第三节 氧化还原反应(2课时)基本的要求 根据实验事实了解氧化还原反应的本质是电子的转移; 举例说明生产、生活中常见的氧

15、化还原反应; 熟记常见物质的化合价,并能通过化合价的升降,判断氧化还原反应; 通过具体实例识别氧化剂和还原剂。弹性的要求 理解氧化、还原、氧化剂、还原剂的概念; 学会用电子转移的观点判断氧化还原反应,并能用箭头标出电子转移的方向和数目。发展的要求简单的氧化还原反应方程式的配平。不宜拓展氧化还原反应的实质电子守恒原理及其运用。对于本节内容的课时分配,提供两套方案供参考。【方案一】第一课时:根据化合价的升降判断氧化还原反应,电子转移与氧化还原反应的关系。(1)化合价变化和电子转移的关系是本节教学的关键,故在第一课时就要突出教学的重点氧化还原反应的本质,则在第二课时的教学过程中可强化概念的理解。教学

16、中可结合具体反应(如教科书上木炭还原氧化铜的反应及“思考与交流”环节中初中学过的反应),从得氧失氧、化合价升降到电子转移,环环相扣,由表及里地揭示氧化还原反应的本质。(2)充分运用多媒体进行教学,尤其是电子转移过程,可用电脑动画生动形象地展现出来,有利于学生理解电子得失与电子对偏移的区别,进一步掌握氧化还原反应的实质。“山东版”用原电池反应直观揭示氧化还原反应本质的实验方法和思路比较新颖,不妨尝试一下,或在此基础上进行修改,然后用于教学。(3)“山东版”和“江苏版”都介绍了用双线桥法分析氧化还原反应,由于课标没有要求,同时“人教版”也没有介绍,不同学校可根据实际情况确定是否增加这一内容,建议A

17、、B类学校可简单介绍,有利于以后对所学的氧化还原反应进行分析。第二课时:4种基本反应类型与氧化还原反应的关系(氧化剂和还原剂)(1)教科书中“学与问”的环节要求找出4种基本反应类型与氧化还原反应的关系,教学中要注意回归到分类方法的应用,与第一节的教学内容相呼应,突出整章书的重点是分类的标准,离子反应、氧化还原反应在必修模块中都是作为化学反应的分类类型来介绍。至于相关的一些比较复杂的知识都将在相应的选修模块中进一步学习。(2)课标并没有要求掌握氧化剂和还原剂的概念,但三个版本的教科书都对此有介绍,“山东版”还从价态的角度分析氧化剂和还原剂,并给出一些常见的氧化剂和还原剂。对此,建议还是简要介绍氧

18、化剂和还原剂的概念,但目的是巩固氧化还原反应的本质,并且能通过具体实例识别氧化还原反应和氧化剂、还原剂。【方案二】第一课时:根据化合价的升降判断氧化还原反应,4种基本反应类型与氧化还原反应的关系。(1)注重与初三关于氧化反应、还原反应的知识衔接,充分利用教材的“思考与交流”环节,使学生对氧化还原反应的认识不断深化,从化合价升降的特征认识氧化还原反应。(2)对教材内容进行重组,将“学与问”环节放在本课时完成,目的是引导学生从氧化还原反应的特征化合价升降分析4种基本反应类型与氧化还原反应的关系,及时对从化合价升降角度认识氧化还原反应的知识进行巩固、升华,同时回归分类方法的应用。第二课时:从电子转移

19、的角度认识氧化还原反应(氧化剂和还原剂)。(1)本课时是在上一课时的基础上从电子转移的角度给氧化还原反应下一个更本质的定义,使学生学会用电子转移的观点判断氧化还原反应,理解氧化、还原、氧化剂、还原剂的概念。(2)为了让学生真正理解氧化还原反应的本质,可以利用两个学生在初中就已经很熟悉的反应(金属钠和氯气反应,氢气和氯气的反应)作为载体,引导学生分析反应物的组成、性质、发生变价的元素的原子结构,通过探究,使学生可以透彻地理解化合价的变化是由于得失电子或电子偏移引起的。通过NaCl和HCl形成的比较,让学生理解氧化还原反应定义中描述的“电子转移”包括电子得失和电子偏移。(3)用“双线桥法”分析氧化还原反应的化合价升降情况和电子转移情况,不同学校可根据实际情况确定是否增加这一内容。第8页(共8页) 山东世纪金榜书业有限公司

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。