第二章半导体三极管及应用

第二章半导体三极管及应用

《第二章半导体三极管及应用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章半导体三极管及应用(59页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

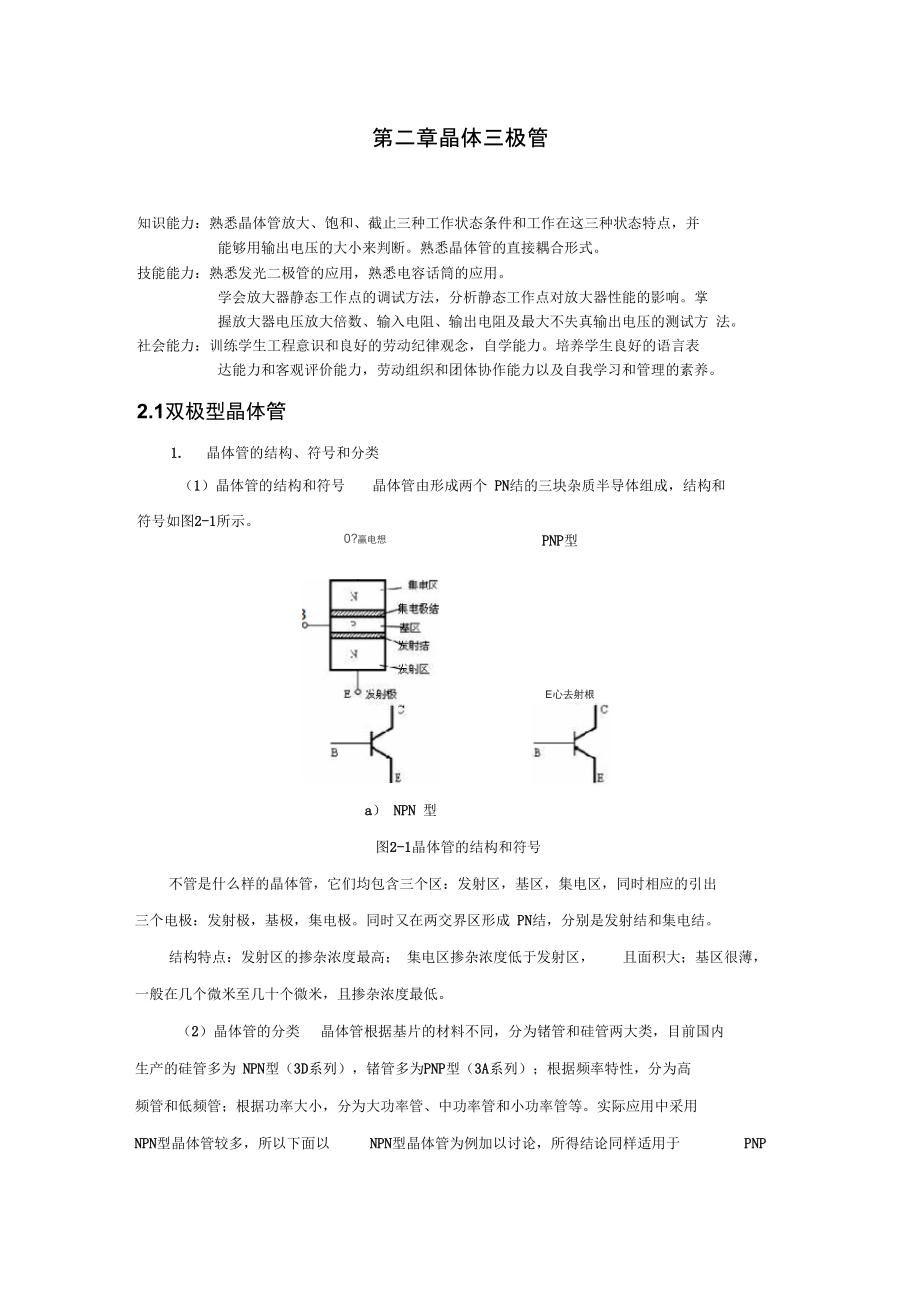

1、第二章晶体三极管知识能力:熟悉晶体管放大、饱和、截止三种工作状态条件和工作在这三种状态特点,并能够用输出电压的大小来判断。熟悉晶体管的直接耦合形式。 技能能力:熟悉发光二极管的应用,熟悉电容话筒的应用。学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。掌 握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方 法。社会能力:训练学生工程意识和良好的劳动纪律观念,自学能力。培养学生良好的语言表 达能力和客观评价能力,劳动组织和团体协作能力以及自我学习和管理的素养。2.1双极型晶体管1. 晶体管的结构、符号和分类(1)晶体管的结构和符号晶体管由形成两个 PN结的三块杂

2、质半导体组成,结构和符号如图2-1所示。0?贏电想E心去射根PNP型a) NPN 型图2-1晶体管的结构和符号不管是什么样的晶体管,它们均包含三个区:发射区,基区,集电区,同时相应的引出 三个电极:发射极,基极,集电极。同时又在两交界区形成 PN结,分别是发射结和集电结。结构特点:发射区的掺杂浓度最高; 集电区掺杂浓度低于发射区,且面积大;基区很薄,一般在几个微米至几十个微米,且掺杂浓度最低。(2)晶体管的分类晶体管根据基片的材料不同,分为锗管和硅管两大类,目前国内生产的硅管多为 NPN型(3D系列),锗管多为PNP型(3A系列);根据频率特性,分为高 频管和低频管;根据功率大小,分为大功率管

3、、中功率管和小功率管等。实际应用中采用NPN型晶体管较多,所以下面以NPN型晶体管为例加以讨论,所得结论同样适用于PNP型晶体管。2. 双极型晶体管的电流放大作用(1)晶体管内部载流子的传输过程晶体管的放大作用是在一定的外部条件控制下,通过载流子传输体现出来的。1)晶体管的放大条件。把两个二极管背靠背地连在一起,是没有放大作用的,要想使它具有放大作用,必须做到以下几点:发射区中掺杂浓度高,基区必须很薄,集电结的面积应很大;工作时,发射结应正向偏置,集电结应反向偏置。2) 载流子的传输过程。内部载流子的传输过程如图2-2所示。发射结加正向电压,扩 散运动形成发射极电流,发射区的电子越过发射结扩散

4、到基区,基区的空穴扩散到发射区,形成发射极电流Ie (基区多子数目较少,空穴电流可忽略)。图2-2内部载流子的运动扩散到基区的自由电子与基区空穴的复合运动形成基极电流,电子到达基区,少数与空穴复合形成基极电流Ibn,复合掉的空穴由 Ubb补充。多数电子在基区继续扩散到达集电结 的一侧。集电结加反向电压,漂移运动形成集电极电流lc集电结反偏,有利于收集基区扩散过来的电子而形成集电极电流Icn,其能量来自外接电源 Ucc。另外,集电区和基区的少子在外电场的作用下将进行漂移运动而形成反向饱和电流,用Icbo表示。BJT( Bipolar由以上可以看出,发射区发射载流子,集电区收集载流子,基区传送和控

5、制载流子。晶 体管内有两种载流子(自由电子和空穴)参与导电,故称为双极型晶体管,或Junction Transistor)。(2) 电流放大作用为了定量地研究电流分配和放大原理先做一个实验,实验电路如图2-3所示,加电源电压 Ubb时,发射结承受正向偏置电压,电源UccUbb使集电结承受反向偏置电压。通过改变电阻Rb,基极电流Ib集电极电流Ic和发射极电流Ie都发生变化,实验所得数据见表 2-1。图2-3晶体管实验电路表2-1晶体管各极电流实验数据02030!4050601.42.33.2斗4.7-01,422.333.244.054.7607076SO8078将表中数据进行比较分析,可得出如

6、下结论:1) Ie=Ic+Ib,三个电流之间的关系符合基尔霍夫电流定律。2) IcVe。若考虑集电结反向饱和电流IcbO的影响,各极电流关系为lc= ( 1+ 3)ICBO = ICEO(称为 集电结穿透电流),如图 2-4所示,则I c=Ib+ (1+ 3 Icbo=Ib+IceoI CEO图2-4 Iceo的形成3) Ib虽然很小,但对lc有控制作用,lc随Ib改变而改变。例如,Ib由40加到50,36lc从 3.2mA 增加到 4mA,贝U 护 Ale / Ab = (4-3.2 ) X10 A ( 50-40 ) X10 A , B称为晶体管电流放大系数,它反映晶体管电流放大能力,也可

7、以说电流Ib对le的控制能力。B= l e/A Ib(2-1)3. 双极型晶体管的特性曲线晶体管的特性曲线分输入特性曲线和输出特性曲线两部分。它们可以通过晶体管特性图示仪测得,也可以用实验的方法测绘。实验电路如图2-5所示。图2-5晶体管特性测试电路(1)输入特性曲线输入特性曲线如图2-6a所示,iB表达式为PN(2-2)当Uce 1V时,此时发射结正偏、集电结反偏,如果再继续增大 明显,不同的UCE输入特性曲线几乎重合。(2)输出特性曲线输出特性曲线如图2-6b所示,ic表达式为i c=f(UcE)| iB=常数(2-3)1)放大区。如果满足发射结正偏、集电结反偏,那么基极电流大于零,同时随

8、着基极电流的增加,集电极电流也随着增加。基极电流控制集电极电流,即B也lc/ IB。当IB 一定时,ic基本不随UcE变化,具有恒流特性。2) 截止区。当满足发射结反偏、集电结反偏时,基极电流iB=O,集电极电流ic很小, 此时ic = lcEO0集电极和发射极之间电阻很大,相当于开关断开。3) 饱和区。当满足发射结正偏、集电结正偏时,ic几乎不随iB变化,Uce略有增加,ic 迅速上升。Uce很小,称之为饱和电压,用Uces表示。硅管:Uces=0.3V ,锗管:Uces=0.1V。JlWmA饱和区4 iz/mAa)输入特性曲线b)输出特性曲线图2-6晶体管的特性曲线由于发射结正偏,故硅管U

9、be=0.7V,锗管Ube=0.3V (此特点在放大区同样具有)。般情况下饱和区和截止区叫做非线性区,对应的工作状态叫饱和状态与截止状态,晶体管工作在这两个区的特性称为晶体管的开关特性。把放大区叫做线性区, 对应的工作状态叫放大 状态。4. 晶体管工作状态的判断方法判断晶体管的工作状态可有以下方法:1)根据发射结和集电结的偏置电压来判别。2) 根据偏置电流Ib、Ic、les来判别。首先设晶体管临界饱和,计算Ibs:再计算输入电流Ib,若Ib Ibs,则饱和;若Ib U(BR) CEO时晶体管ic、iE剧增,使晶体管击穿损坏。为了可靠工作,使用中取 Ucc U (BR) CEO U (BR) E

10、BO4) 由PcM、I CM和U (BR) CEO在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区。 根据给定的Pcm值可以作出一条 Pcm曲线,如图2-7所示,由Pcm、Icm和U(br) ceo包围的 区域为晶体管安全工作区。6. 温度对晶体管特性及参数的影响温度对晶体管特性影响较大,输入特性和输出特性都随温度的变化而变化。温度每升高10C , I CBO增加约一倍。反之,当温度降低时I CBO减少。温度每升咼1 C,晶体管的导通电压约减小22.5 mV,因此温度升高时正向特性左移,如图2-8a所示。反之右移。温度每升高1 C, B值约增大0.5%1 %,因此温度升高将导致输出特性曲线间

11、的间距增大,Ic增大如图2-8b所示。a)输入特性曲线b)输出特性曲线图2-8温度对晶体管特性及参数的影响在实际应用中,还经常使用特殊晶体管,主要有光电晶体管(又称光敏晶体管),能把输入的光信号变成电信号, 并能将光信号产生的电信号进行放大, 其灵敏度比光敏二极管高 得多。而光电耦合器是由发光二极管和光敏器件 (如光电晶体管)组装在一起而形成的二端 口器件的总称。2.2金属氧化物场效应晶体管1. MOS管的结构、符号、工作原理及特性曲线单极型半导体晶体管分为金属-氧化物-半导体场效应晶体管和结型场效应晶体管(MOS-FET和F-FET),结型场效应晶体管的输入电阻虽然可达106109?,但在要

12、求输入电阻更高的场合,还是不能满足要求。本节介绍的金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOS-FET )具有更高的输入电阻,可达1015 ?,并具有制造工艺简单、适于集成电路的优点。MOS管也有N沟道和P沟道之分,而且每一类又分为增强型和耗尽型两种。本章以N沟道增强型 MOS管为例进行讨论,结论也适应于P沟道增强型 MOS管。(1) N沟道增强型 MOS管的结构和符号在一块掺杂浓度较低的 P型硅衬底上,制作两个高掺杂浓度的 N+区,并用金属铝引出两个电极,分别作漏极d和源极s。然后在半导体表面覆盖一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层,在漏源极间的绝缘层上再装上一个铝电极,作为栅极g。在衬底上也引

13、出一个电极 B,这就构成了一个 N沟道增强型MOS管。MOS 管的源极和衬底通常是接在一起的(大多数管子在出厂前已连接好),它的栅极与其他电极间是绝缘的。N沟道增强型MOS管的结构示意图和代表符号如图2-11a、b所示。代表符号中的箭头 方向表示由P (衬底)指向N (沟道)。P沟道增强型MOS管的箭头方向与上述相反,如图2-11c所示。应衬底引巍 a) N沟道增强型MOS管结构示意图b) N沟道增强型M圧 管代表符号e) F沟道増强型管代表符号Ofld) P沟道耗尽型管表符号图2-11 增强型MOS结构图和代表符号P沟道耗尽型 MOS管与N沟道增强型 MOS管结构基本相似,所不同的是制造N沟

14、道耗尽型MOS管时,在SiO2绝缘层中掺入了大量的碱金属正离子(制造P沟道耗尽型 MOS管时掺入负离子),因此即使Ugs=0时,在这些正离子产生的电场作用下,漏一源极间的P型衬底表面也能感应生成 N沟道(称为初始沟道),因此耗尽型 MOS管在Ugs=o时,漏 源极间已有导电沟道产生。只要加上正向电压Uds,就有电流iD。如图2-11d所示。(2)N沟道增强型MOS管的工作原理1) Ugs对iD及沟道的控制作用。当栅源电压Ugs=0时,从图2-12a可以看出,增强型MOS管的漏极d和源极s之间有两个背靠背的 PN结。当Ugs=0时,即使加上漏一源电压 Uds,而且不论Uds的极性如何,总有一个

15、PN结处于反偏状态,漏源极间没有导电沟道, 所以这时漏极电流iD 0当Ugs0时,则栅极和衬底之间的 SiO2绝缘层中便产生一个电场。电场方向垂直于半 导体表面的由栅极指向衬底的电场。这个电场能排斥空穴而吸引电子排斥空穴,使栅极附近的P型衬底中的空穴被排斥,剩下不能移动的受主离子(负离子),形成耗尽层。同时将 P型衬底中的电子(少子)被吸引到衬底表面,使导电沟道的形成。当Ugs数值较小,吸引电子的能力不强时,漏一源极之间仍无导电沟道出现,如图2-12b所示。当Ugs增加时,吸引到 P衬底表面层的电子就增多,当Ugs达到某一数值时,这些电子在栅极附近的 P衬底表面便形成一个 N型薄层,且与两个

16、N型区相连通,在漏-源极间 形成N型导电沟道,其导电类型与P衬底相反,故又称为反型层,如图2-12C所示。当Ugs越大,作用于半导体表面的电场就越强,吸引到P衬底表面的电子就越多,导电沟道越厚,沟道电阻越小。开始形成沟道时的栅一源极电压称为开启电压,用Ut表示。上面讨论的N沟道MOS管在UgsV Ut时,不能形成导电沟道,管子处于截止状态。只有当UgsUt时,才有沟道形成。这种必须在Ugs Ut时才能形成导电沟道的 MOS管称为增强型MOS管。沟道形成以后,在漏-源极间加上正向电压 Uds,就有漏极电流产生。时屈引线b)N型【感生】沟道F碣I线C)图2-12 N沟道增强型 MOS管结构图2)

17、Uds对iD的影响。如图2-13a所示,当UgsUT且为一确定值时,漏源电压5s对导电沟道及电流iD的影响与结型场效应晶体管相似。漏极电流iD沿沟道产生的电压降使沟道内各点与栅极间的电压不再相等,靠近源极一端的电压最大,这里沟道最厚,而漏极一端电压最小,其值为 Ugd=Ugs Uds,因而这里沟道最薄。但当Uds较小(Uds Udg -Ut)后的一条转移特性曲线代替饱和区的 所有转移特性曲线。a)输入特性曲线b)输出特性曲线图2-14 N沟道增强型 MOS管的特性曲线2)输出特性曲线(漏极特性曲线)。N沟道增强型 MOS管的输出特性曲线如图2-14b所示。其输出特性曲线也分为可变电阻区、饱和区

18、、截止区和击穿区几部分。可变电阻区:当 UdS较小,Ugd = Ugs Uds UT( Uds Ugs-JT),这时只要 Ugs 定,沟 道电阻几乎也是一定的,所以iD随Uds近似呈线性变化。饱和区:当Uds增加到使U gd = Ugs Uds =U T (或Uds = Ugs Ut)时,沟道在漏极一端 出现预夹断,当继续增大 Ugs,使Ugd = Ugs Uds UT时夹断区变宽,沟道电阻增大,当Uds增加时,iD几乎不增加,iD的变化趋势几乎仅由 Ugs决定。截止区:Ugs Ut,不能形成导电沟道,iD = 0。对于N沟道耗尽型 MOS管,如果加上正的 Ugs,栅极与N沟道间的电场将在沟道

19、中吸 引来更多的电子,沟道加宽,沟道电阻变小,iD增大。反之Ugs为负时,沟道中感应的电子减少,沟道变窄,沟道电阻变大,iD减小。当Ugs负向增加到某一数值时,导电沟道消失,iD趋于零,管子截止,故称为耗尽型。沟道消失时的栅-源电压称为夹断电压,仍用Up表示。与N沟道结型场效应晶体管相同,N沟道耗尽型MOS管的夹断电压 Up也为负值,但是,前者只能在 Ugs0、UpUgsQ%EQ+旺EQb)直流通路的等效电路a) 直流通路图 2-22基本共射放大电路的直流通路在晶体管的输入回路中,静态工作点即在晶体管的输入特性曲线上,又满足图2-22b所 示电路的输入回路方程:(2-25)UBE =Vcc i

20、 B Rbcc?在输入特性坐标系中,画出式(2-25)所确定的直线,它与横轴的交点为( Vcc, 0),与纵轴的交点为(0, Vcc/ Rb),斜率为-1/ Rb。直线与曲线的交点就是静态工作Q,其坐标为(Ubeq,Ibq),如图2-23a中所标注。式(2-25)所确定的直线称作输入回路直流负载线。b)输出回路的图解分析图 2-23利用图解法求解静态工作点与输入回路相似,在图2-23b所示晶体管的输出回路中,静态工作点Q即在Ib = I BQ的那条输出特性曲线上,又应满足输出回路的回路方程:Uce =Vcc ieRc(2-26)在输出特性曲线坐标系中,画出式(2-26)所确定的直线,与横轴的交

21、点(V 0),与cc?纵轴的交点为(0, Vcc/ Rc),斜率为-1/ Rc,并且找到与Ib =Ibq对应的那条输出特性曲线,该曲线与上述直线的交点就是静态工作点Q,其坐标为(Uceq, Icq),如图2-26b中所标注。由式(2-26)所确定的直线称为输出回路直流负载线。2)电路参数对静态工作点的影响: Rb对Q点的影响。Rb的变化,对M与N两点的位置没有影响,即不改变直流负载线的斜率。Rb减小,Ibq增大,静态工作点 Q沿直线MN上升,即Q点上移,工作点 Q有可能进入饱和区;Rb增大,Ibq减小,静态工作点 Q沿直线MN下降,即Q点下移,工作点 Q有可能进入截止区。如图2-24a所示。a

22、) Rb变化对Q点的影响b)Rc变化对Q点的影响c) Vcc变化对Q点的影响图2-24 电路参数对Q点的影响 Rc对Q点的影响。Rc的变化,仅改变直流负载线的N点,即仅改变直流负载线的斜率。Rc减小,N点上升,直流负载线变陡,工作点沿i B = I BQ这一条特性曲线右移。Rc增大,N点下降,直流负载线变平坦,工作点沿iB二IBq这一条特性曲线向左移。如图2-24b所示。 Vcc对Q点的影响。Vcc的变化不仅影响I ,还影响直流负载线,因此,Vcc对Q点BQ的影响较复杂。Vcc上升,Ibq增大,同时直流负载线M点和N点同时增大,故直流负载线平行上移,所以工作点向右上方移动。Vcc下降,Ibq下

23、降,同时直流负载线平行下移,所以工作点向左下方移动,如图2-24C所示。实际调试中,主要通过改变电阻 Rb来改变静态工作点, 而很少通过改变 Vcc来改变工 作点。图解法非常直观地显示出静态工作点在输入、输出特性坐标平面上的位置,因而能清楚的看到Q点是否合适,并可以对电路是否产生失真进行较为准确的分析。(2)动态分析对于放大电路,利用图解法求解电压放大倍数,与后面将阐述的微变等效电路法相比,较为繁琐,而且误差较大,一般不常使用,所以这里不再赘述。通常,较 多地利用图解法对电路进行失真分析,充分发挥其形象直观的优点。1)交流负载线的作法。以图 2-22b共射组态交流基本放大电路为例,由以上分析可

24、知,根据其直流通路图 2-22a可得图2-25所示直流负载线方程 NM ,直流负载线与晶体管输出特 性曲线的交点Q反映了静态值lc和Uce的关系。由图2-22b基本共射放大电路的交流通路,可得纯交流方程:Uce= iC?Rc/RL若令R_ =住/ R_,则有Uce icR( 2-27)由式(2-27)所确定的负载线,称为交流负载线辅助线,由于集电极动态电流ic仅仅取决与基极动态电流ib,二动态管压降 Uce对应于ic?Rc/RL,所以它的斜率为一1/ ( Rc/Rl), 由于输入信号Ui =0时,晶体管的集电极电流应为Icq,管压降应为Uceq,所以它必过Q点; 故必须过Q点做交流负载线辅助线

25、的平行线,即交流负载线,有以上两点可知交流负载线 是一条通过Q点,斜率为1/Rc/Rl的直线。如图2-25所示。N图2-25直流负载线和交流负载线2)波形非线性失真的分析。 当如电压为正弦波,若静态工作点合适且输入信号幅值较小时,则晶体管发射结间的动态电压为正弦波,基极动态电流也为正弦波,如图2-26a所示。在放大区内,集电极电流跟随基极电流变化而变化,且满足ic=3 iB的关系,ic和Uce将沿交流负载线变化。当iC增 大时,Uce减小;当iC减小时,UCE增大。由此得到管压降 Uce(输出电压U。),U。与Ui反向,如图2-26b所示。a)输出回路波形分析b)输入回路波形分析图2-26基本

26、放大电路的波形分析 图2-27所示为某一放大电路的静态工作点设置得过低的工作工程。由于晶体管进入 了特性曲线的截止区而引起的输出波形正半周的非线性失真称为截止失真。 图2-28所示为某一放大电路的静态工作点设置得过高的工作工程。由于晶体管进入 了特性曲线的饱和区而引起的输出波形正半周的非线性失真称为饱和失真。图2-28基本放大电路的饱和失真分析总之,设置合适的静态工作点, 可以避免放大电路产生非线性失真,一般可选在交流负载线的中点。当然,在小信号放大电路中,一般不会出现这种情况。另外输入特性曲线的弯 曲、输出特性曲线的上下疏密程度不一致,都可能产生输出波形的失真。5.共射放大电路的微变等效电路

27、法把非线性器件晶体管所组成的放大电路等效成一个线性电路,就是放大电路的微变等效电路,然后用线性电路的分析方法来分析,这种方法称为微变等效电路分析法。等效的条件是晶体管在小信号(微变量)情况下工作。这样就能在静态工作点附近的小范围内,用直线 段近似地代替晶体管的特性曲线。(1)晶体管简化的微变等效电路1)晶体管基极一发射极间的等效。图2-29a是晶体管的输入特性曲线,从晶体管的输 入特性曲线上看,如果输入信号在 Q点附近的微小范围内, 可以认为是线性,因此当uCE为常数时,输入电压的变化量 .-:uBE (或ube )。a)晶体管的输入特性曲线图2-29晶体管的输入、输出特性曲线与输入电流的变化

28、量(或iB )之比是一个常数,可以用符号rbe表示,即:BEuCE =常数ib UcE= 常数(2-28)rbe称为晶体管输出端交流短路时的输入电阻,其值与晶体管的静态工作点Q有关。工程上rbe可以用下面的公式进行估算:门uTbe =臥+(1+0)厂1 EQ(2-29)式中,rbb为晶体管基区体电阻, 对于低频、小功率管约为200300,本书中rbb取30 1 ;UT为温度电压当量,室温,其值约为26mV , I EQ的单位为mA ,这样式(2-30)可以写成:be =300(1 J26(mV) lEQ(mA)(2-30)a)晶体管双口网络b)晶体管的微变等效电路图2-30晶体管简化微变等效电

29、路模型这样对交流信号来说,图2-30a所示晶体管B E之间可以用一线性电阻 L来等效, 如图2-30b所示。2)晶体管集电极一发射极间的等效。由图2-30b可知,输出特性曲线在放大区域内,可近似看成一组与横轴平行、间隔均匀的直线,当uCE为常数时,集电极输出电流ic的变化 量ic (即ic )与输入基极电流iB的变化量Ib (即ib )之比为常数,即:玉 丄AiB uC常数ib uCE 臬数(2-31 )-是晶体管的共射极电流放大倍数。这说明晶体管处于放大状态时,C E间可以用一个大小为3 iB的恒电流源表示,如图2-30b所示。实际晶体管的输出特性曲线并非与横轴绝对平行,从图2-30b也可以

30、看出,当iB为常数时,厶上已会变化但iC基本不变,这个线性关系就是晶体管的输出电阻G,即:rceUCEUcerce和受控恒流源1 ib并联,由于输出特性近似水平线,(2-32)rce高达几百千欧,一般可以看ibiB二常数做无穷大,在微变等效电路中可视为开路,所以图2-30b是已经简化了的晶体管微变等效电路。(2)放大电路的动态分析在放大电路的交流通路中,利用晶体管的微变等效电路取代晶体管,所得电路称为放大电路的微变等效电路。对放大电路的动态分析,也就是对这个电路进行分析。图 2-31所示为图2-22b所示基本共射放大电路的微变等效电路。图2-31基本共射放大电路的微变等效电路1)电压放大倍数

31、A。电压放大倍数 Au的等于输出等于电压 U。与输入电压Ui之比,它定量说明放大电路的电压放大能力,是放大电路一个很重要的一个性能指标。根据定义A = Uo Ui , Uo和Ui均为交流有效值。由图 2-31可知,输入电压:(2-33)输出电压Uo是受控恒流源Ic在Rc与Rl并联电阻上所产生的电压降,其方向与输出电 压的规定方向相反,所以U。=-Ic(RcRl) = - Jb(RcRL)(2-34)将式(2-34)和式(2-33)代入 A HUo/Uj,整理得A 二 5,5一 卫rberbe(2-35) 式中,负号表明Uo与Uj相位相反。从式(2-35)可以看出,Au除与R、Rl、等的取值有关

32、外,还与静态工作点密切相关,当静态电流Ibq增大时,rbe势必减小,因而 Au必将增大。可以通过减小 Rb电阻来 增大Ibq,从而增大Ieq。反之,如果增大 Rb, A势必减小。仅从公式(2-35)看,Rc、 R、0的增大,都会使 A增大。然而事实上,R的变化要影响Q点,因而要慎重。Rl是 实际的负载或后级电路的输入电阻, 因而往往不可改变;而的变化在一定条件下对 Au影 响很小。由以上分析不难看出,改变基极电阻 Rb是改变 代 最常用最有效的方法。2)输入电阻R。放大电路的输入电阻就是放大电路输入端的输入电压Ui和输入电流ii之比。当输入为正弦量时,可用相量(或有效值)表示,从图2-31不难

33、看出,基本共射放大电路的输入电阻:(2-36)显然,它是反映输入信号电压和信号电流之间关系的参数,所以是一个动态电阻。通常希望放大电路的输入电阻越高越好,其原因:第一,较小的 R将从信号源索取较 大的电流而增加信号源的输出功率;第二,当信号源内阻 Rs=0时,R越大,放大电路输 入端获取的有效电压越大;若与奇迹放大电路相连,那么较低的输入电阻 R就是前级的负载电阻,只是前级放大电路的电压放大倍数降低,因此,通常要求放大电路由较高的输入电阻。所以,一般情况下 Rb % ,故有:Rirbe1 i(2-37)3)输出电阻Ro。放大电路对负载(或后级放大电路),相当于越高信号源,其内阻即为放大电路的输

34、出电阻,从图2-31可以看出基本共射放大电路的输出电阻为R。= Rc( 2-38)通常希望放大电路由较低的输出电阻,这是因为:放大电路的负载变动时,较高的输出 电阻Ro必定引起放大电路输出电压较大的波动,降低了带负载的能力;第二,对后级放大电路而言,较高的输出电阻使其后级放大电路获取的输入电压降低。另外,需指出的是输入电阻R和输出电阻Ro都是放大电路自身的参数,与信号源内阻Rs及其负载电阻 R无关。2.5典型的静态工作点稳定电路由以上的分析可以看出,静态工作点不但决定了电路是否产生参数失真,而且还影响着 大于放大倍数 A、输入电阻R等动态参数。实际上,元器件的老化、电源电压大于的波动、温度的变

35、化等因素都会引起晶体管参数的变化,都会造成放大电路静态工作点的不稳定,有时甚至无法正常工作。所以静态工作点的稳定与否时衡量放大电路质量的一个重要指标。1静态工作点稳定电路的结构和工作原理(1 )电路结构典型的静态工作点稳定电路如图2-32所示。(2) 工作原理如图2-32b所示,节点B的电流方程为IIi Ibq55 |Re J+(2-39)T尹CCb)直流通路a)典型的静态工作点稳定电路图2-32典型的静态工作点稳定电路及其直流通路为了稳定静态工作点,参数取值,一般应满足下列条件:1) Ir Ibq。硅管:I2=(5-10)Ibq 锗管:丨2 = (10-20)Ibq所 以12 h(2-40)

36、2) 硅管:UBQ=(3-5)V 锗管:UBQ=(1-3)V故晶体管的静态基极点位电位约为RmU bqVcc( 2-41)+ Rb2式(2-41)表明,基极静态电位几乎仅仅取决与R)1、&2对Vcc的分压,与温度无关,因此可以认为,当温度变化时,U BQ基本不变。当温度升高时,Ubq不随温度变化T r Icq Ieq Ueq r Ubeq (= Ubq Ueq)Ibq Icq2. 静态工作点的计算已知1 1 Rb2VCCU BQ R1Rb2贝U Icq :- 1U EQU BQU BEQEQReRe(2-42)基极电流1 _1 EQ1 BQ _1(2-43)集电极电流1CQ 二 1 BQ(2-

37、44)由于一般情况下管压降为U CEQ - VCC - 1 CQ Rc - 1 EQ 尺:VC _ 1 CQ ( Rc Re)( 2-45 )从(2-42)可以看出,由于温度变化引起 Ubeq变化很小,所以主要Ubq足够大,Ieq就基本不变,因而UCEQ也就基本不变。3. 静态工作点稳定电路的动态分析首先画出图2-32a所示电路的交流微变等效电路,如图2-33所示。+9 产兔2%a o图2-33典型的静态工作点稳定电路的交流微变等效电路动态分析方法参见共射放大电路的微变等效电路法。2.6 共集电极放大电路因为共射放大电路的输入电阻不够大,所以它从信号源索取的电流比较大;又因为其输出电阻不够小,

38、所以带负载的能力比较差。然而,在实际应用中,常常需要高输入电阻,低地输出电阻的放大电路, 基本共集电极放大电路满足上述两大特点,弥补了共射放大电路的 不足。图2-34a所示为基本共集电极放大电路,图2-34b为直流通路,图2-34c为交流通路,从交流通路看,输入回路和输出回路以集电极为公共端,所以叫做基本共集电极放大电路。由于输出端位于发射极,也称为射极输出器。a)基本共集电极放大电路b )直流通路c)交流通路1直流分析图2-34 基本共集电极集放大电路及其直流通路和交流通路直流电源Vcc经偏置电阻 &为发射结提供正向偏置电压,由图2-34b可以列出输入回路的直流方程为Vcc = IBQ Rb U BEQ I EQ Rei BQ & U BEQ (V ) I bq Re由此,可求得共集电极集放大电路的静态工作点电流为I BQVCC - U BEQRb (V )Re(2-46)ICQ 二 一 I BQ(2-47)晶体管C-E之间的管压降为U CEQ = Vcc - 丨 EQ Re(2-48)2.动态性能指标分析(1)电压放大倍数 A 根据图2-34c所示交流通路可以画出放大电路微变信号等效电路如图2-35所示,从图可知:Ui =lbbe(1 Jib ReR. =lbbe (1 Jib

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。