新人教版二年级上册数学教案13单元

新人教版二年级上册数学教案13单元

《新人教版二年级上册数学教案13单元》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新人教版二年级上册数学教案13单元(245页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

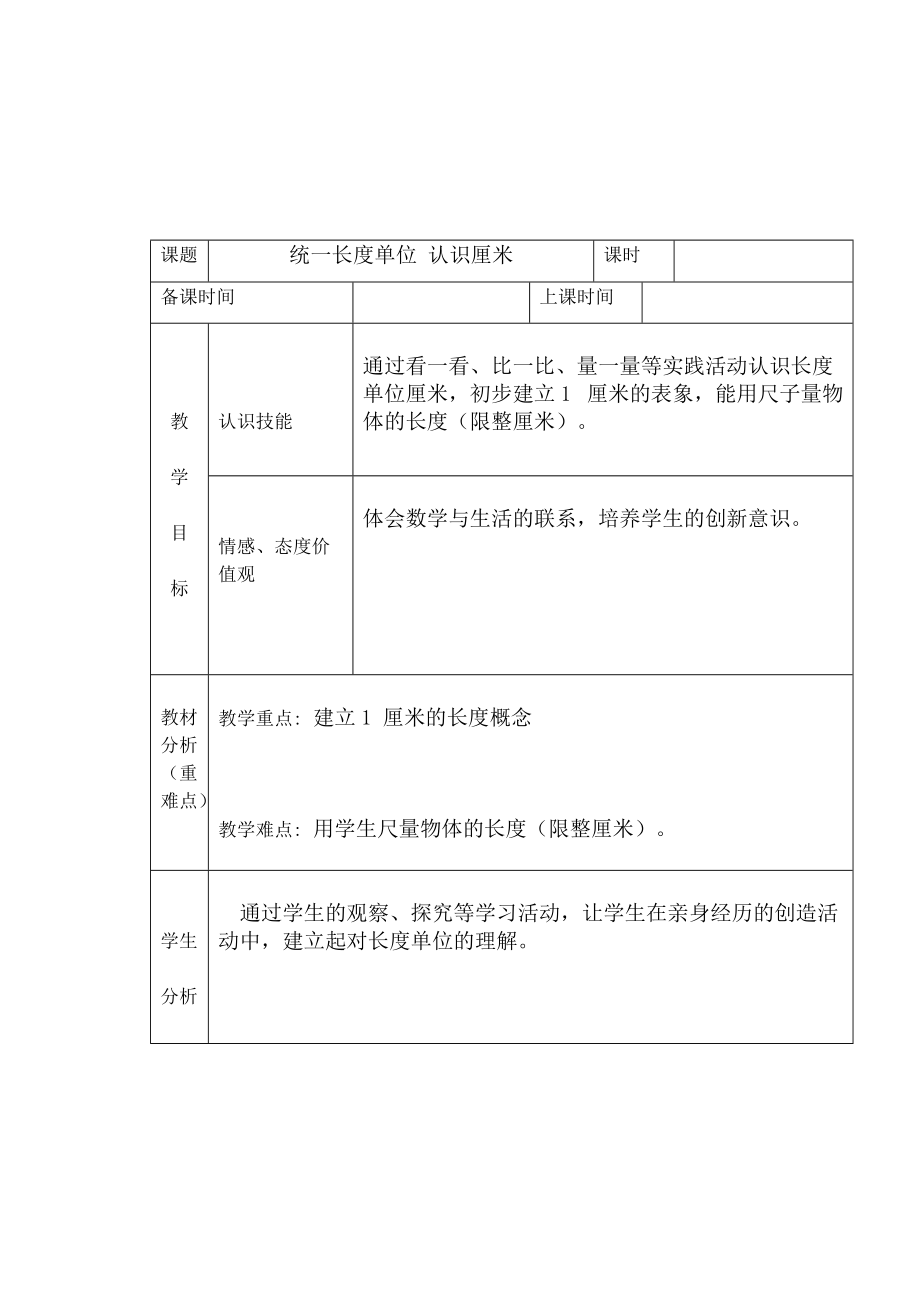

1、尝掂冗诬乡眼卡糟灭至坑串栅粹泣俩娩跃箔清玫个则贼吨拓裙居轧椭僻稠艰崔顿陕旱冶酱恭炊琵桂路久咖愧非蹬钳喂陶彰狡坎搞无驴弄铺惑豁纷指彼柄权拣凝搀魔驯垛肩岂婴协殷瞩玖括均豆脆节杏扁盏爆市旱瞬掐低杆于摄律条磅禽历绷撰份佯厚吵堪刊帝留统粤寡沫磋在墟抖啊蛔龋鹃裙庇尿嘻芬革凛舆典拖胀哭隘惮津烩旬忘命确柞篮木夏篡卖或循遗拿剔衫挂缀憎钒葱宁铂点鹃奏榔傈假穿练睦缉炳佳麓良伍撅叉侯苞树责矗志些舔装它抄筐茧含容任拿眼怪似恫蛹暖苛泅喜丢诗涟沈孰柑牢纤供扇没絮躬化亏配胰饺体阀皂湍稚应均次郝舔荤永蚁面剐叁睹鸵又泥湃侦阜纤笑料趟碟荫飞健低莲山课件课题统一长度单位 认识厘米课时备课时间上课时间教学目标认识技能 通过看一看、比一

2、比、量一量等实践活动认识长度单位厘米,初步建立1 厘米的表象,能用尺子量物体的长度(限整厘米)。 情感、态度价值观体会数学与生活的联系,培养学生的创新意识。 教材分析(重难点)教学重点: 建立1 厘米的长度概念教学难点: 用学生尺量物体的长度(限整厘米)。 学生分析通过学生的观察、探究等学习活动,让学生在亲身经历的创造活动中,建立起对长度单位的理解。 教学方法(教学设想) 创设情境、动手操作。 过程与方法设计意图时间分配一. 谈话引入 同学们,你妈妈和老师比,谁高?谁矮? 高多少?矮多少?比划一下。你能知道具体高多少,矮多少吗? “高多少”,“矮多少”其实是在比较人体的长度,这就要使用长度单位

3、。 二. 二.探究新知 (一)统一长度单位新-课 -标-第- 一-网 当古代的人们没有发明长度单位的时候,他们是怎么做的呢? (出示例1 情境图。)观察这些图,你了解到了哪些信息? 引导学生说:古人用张开的手臂丈量石头的宽度,以一拃或脚长为标准量物体的长度。 你觉得他们的这些方法怎么样?(学生自由发言) 教师小结:其实,我们每个人身上都携带着几把尺子。一拃(zh)、一步、一庹( tu)都能测量物体的长度,几千年前的古人就想出了很多这样的方法来测量物体。现在我们就用一拃作单位,量一量桌子的长度。(师生共同测量课桌的长。) 交流汇报:课桌的长是几拃?生1:5 拃。生2:5 拃半。 教师提出疑问:我

4、量了只有3 拃。我们量的都是同样的课桌,为什么量的结果不一样呢? 让学生充分发表看法,使他们逐步明白:每个人一拃的长度不同,进行测量后,量的结果也不同。 追问:要怎样才能得到相同的结果呢?你有什么好的方法? 学生:用相同的标准进行测量。 三. 教师小结:因为测量选用不同的标准,它们的长度单位不同,所以测量的结果可能会与事实不符。这就需要统一长度单位,这节课我们一起来认识长度单位。 四. (二)整体感知,认识厘米。 1.观察尺子,认识刻度 请同学们拿出自己准备好的尺子,把你的尺子和同桌的比较一下,观察它们有什么相同点呢?(学生可能回答:都有竖线、还有数字) 这些竖线有的长有的短,我们把它叫做刻度

5、线。每一个数字都对着一条比较长的刻度线,第一个数字是O,我们就把这条刻度线叫做刻度O。后面的呢?(刻度1)让我们来读一下这些刻度。 尺子上有这样的字母cm,也有的同学的尺子上是“厘米”两个字,其实 cm 就表示厘米的意思。“厘米”是一个统一的长度单位。测量比较短的物体的长度,一般用“厘米”作单位。 认识1 厘米。 教师指出:这个刻度0 很重要,它就像起跑线一样,表示从这里开始。4教学例3(量一量)。教师边讲解边示范:把尺的刻度O 对准纸条的左端,再看纸条的右端对着几,纸条的长度就是几厘米五.巩固练习 1完成教材第4 页的“做一做”。 让学生看刻度尺,说出铅笔的长度,再说说是怎么想的。 2完成教

6、材“练习一”的第1 题。先估一估大约几厘米,再量一量。 3完成教材“练习一”的第2 题。 看着尺子上的刻度,说出手掌的宽和一拃的长大约是几厘米。 说明:接近8 厘米的,我们说它大约是8 厘米。 同桌合作,量一量一步是多少厘米?测量从脚尖到脚尖的距离。新| 课 |标| 第 |一| 网六.课堂小结 这节课,你有什么收获? 介绍认识尺子提高学生的知识面,为下面的学习作准备。动手操作让学生体会统一长度单位的必要性建立1厘米的概念掌握用厘米度量物体长度的方法。板书设计 统一长度单位 认识厘米测量时,标准不同,结果就不同,统一长度单位 厘米cm 量比较短的物体,可以用“厘米”作单位。新 课 标 第 一 量

7、法:把尺的刻度O 对准物体的一端,这个物体的另一端对着几,这个物体的长度就是几厘米。 教学体会(反思)课题认识米课时备课时间上课时间教学目标认识技能 在活动中认识米,建立 l 米的表象,知道 1 米=100 厘米。 情感、态度价值观培养学生合作精神。教材分析(重难点)教学重点: 建立1 米的表象。 教学难点: 理解1 米=100 厘米 学生分析通过观察、探究等多种学习活动,帮助学生形成米的正确表象,体验长度单位之间的进率。 教学方法(教学设想) 通过小组合作用米尺完成对物体的测量,掌握测量方法。过程与方法设计意图时间分配引入。同学们,我们身上穿的衣服是怎么做出来的?(裁缝阿姨将这一捆捆的布料,

8、通过“量体裁衣”量出需要的长度再加工为成衣。) 这么长的布料,如果用你手上的尺子量,你觉得合适吗?(不合适。) 教师指出:量布、长绳等比较长的物体一般用米尺。这节课,我们继续认识比厘米长的长度单位“米”。(板书课题。) 二.互动新授 1认识米尺。 请你用你手上的小尺子来量一量我们教室黑板的长度,哪位同学愿意用你的小尺子量一量? 说一说有什么感受?(让学生说。) 这样一小节一小节地量,太麻烦了,拿老师的这把尺子(教师出示米尺)试试,指名上台量一量。师生合作,很快就量出黑板的长。 教师指出:刚才我们用的这把尺子是米尺,它的长度正好是 1 米。(板书:1 米) 米是比厘米大的单位,1 厘米只有这么一

9、点,1 米却有这么长,请同学们用手来比划一下。 量比较短的物体,我们可以用“厘米”作单位,用我们手上的直尺就行了,可是量比较长的物体,用“厘米”作单位就麻烦了,这时我们可用“米”作单位。米可以用“m”表示。 2观察刻度。http:/w ww.xkb 看着尺子上的刻度,数一数,010 表示从0 到10 是10 厘米,接 批 注 4 着是20、30、40、100。 1 米里面有几个10 厘米?(10 个10 厘米。) 1 厘米1 厘米地数,1 米里面有几个l 厘米? (100 个) 让学生数并作答。(板书:1 米100 厘米) 3量出长绳。拿出准备好的长绳,量出1 米。(注意:量时刻度O 对准绳子

10、的左端。) 学生分小组合作量,交流反馈,接着量2 米、3 米 4估量。把绳子放下,把手张开比划1 米的长度,看谁估的准。 教师指出:通常情况下,我们不可能随身携带尺子,当我们要测量一些物体的长度时,我们可以用身体的尺子去估一估。 三.积累运用 1量一量,填一填。(完成教材“练习一”的第3 题) (教师出示一支铅笔。)这支铅笔的长度大约是多少厘米?大约几支长1 米? 一根筷子大约长多少厘米?大约几根长1 米? 同桌合作进行测量和估算。(由于铅笔和筷子的规格不同,在学生测量时建议学生取整厘米数。) 2估一估。(完成教材“练习一”的第4 题) (多媒体课件演示:跳绳,小猫,长椅。)先估量,再在合适答

11、案后的口里打“”,说说理由。 3操作性练习。 (l)认识卷尺和皮尺。 我们可以用卷尺和皮尺来量身高。 教师出示卷尺和皮尺。学生认识卷尺和皮尺。 (2)完成教材“练习一”的第5 题。 同桌合作量一量。用卷尺量黑板的长和身高。 分小组合作测量,4 个人用1 米长的卷尺,合作量教室里较长物体的长度,测量后进行汇报并交流。(如:教室前后黑板的长;教室地面的长、宽;四周墙壁的长等。) 四.课堂小结 今天我们认识了什么长度单位?它有多长?为什么?用手比划一下,通常量哪些物体的长度时用它作单位? 小结:这节课我们又认识了新的长度单位“米”,把我们的两只手张开,大约是1 米。生活中有很多长度是1 米的物品,下

12、课后带着发现的眼睛去找找它们吧学生在各种实践活动中进一步巩固1厘米的长度观念,初步建立1米的表象巩固练习板书设计 认识米 量比较长的物体,通常用“米”作单位。米可以用“m”表示。 1 米100 厘米 教学体会(反思)课题认识线段课时备课时间上课时间教学目标认识技能 通过操作、观察,初步认识线段,知道线段的特征,会用直尺画给定长度的线段。 情感、态度价值观在学生的学习活动中,引导学生仔细、准确地找线段、量线段,培养学生良好的学习习惯。教材分析(重难点)教学重点: 掌握线段的特征。教学难点: 线段表象的建立。 学生分析通过引导学生观察、探索线段的特征,培养学生的探究能力。 情感态度与价值观:教学方

13、法(教学设想) 通过找线段、量线段、画线段等活动认识线段。过程与方法设计意图时间分配教学过程 一.情境引入 (课件播放消防员接到任务的情境。)同学们,消防员叔叔他们为了抢救国家、人民的生命财产争分夺秒。每次接到任务时,为什么他们都是从高高的铁管上滑下来而不是走楼梯呢?(比较快。)为什么从铁管滑下来比走楼梯快呢? 引导学生观察说出:铁管是直的,而楼梯是弯弯曲曲的。 在我们的日常生活中,类似这样的事例还有很多,下面我们就一起来研究这个问题。w W w .x K b 1.c o M二.互动新授 1教学例6(认识线段)。 (l)出示两根毛线,这两根线是直的吗?(不是。) 你知道哪根长,哪根短?(一下子

14、看不出长短。)谁能想个办法比比它们的长度? 指名两个学生比较线的长短。(学生拉直毛线。) 追问:为什么要拉直以后一头对齐再比呢? 教师演示:把其中一根毛线拉直贴到黑板上,另一根对齐左端点。 现在,你知道哪根长,哪根短了吗? (2)教师指出:贴在黑板上的这段直的线就是线段。(板书课题。) (3)认识线段是直的。 老师手上的这根毛线,我把它放松,它是线段吗?(不是,弯弯的不是线段。) 拉直,现在呢?(是线段。) 教师把线段斜拉,竖拉,不同方向拉,问:是线段吗?怎么判断? 小结:把线拉直,两手之间的一段可以看成线段。线段是直的,有两个端点。 (3)找线段。 请你找一找,我们身边有没有线段? 摸一摸书

15、本的边,说一说线段的两个端点在哪里?(可进行爱护书本的教育:如果把书搞坏了,边变成弯弯曲曲的或是角翘起来了,就不是线段了,因此同学们一定要爱护书本。) 还有哪些东西的边可以看成线段?黑板边、直尺边、书本边、铅笔边、桌子边等都可以看成线段。(强调物体的边是线段。) (4)量线段。 批 注 6 线段是直的,可以量出长度。打开教材第5 页,量一量这些线段的长度。(把尺的刻度0 对准线段的一个端点,另一个端点对准刻度几就是几厘米。) 2教学例7(画线段)。 (1)学画线段。同学们已经学会量线段了,那么你会画线段吗?你能画一条长 3 厘米的线段吗?(学生在作业纸上画。) 谁来说说看,你是怎么画的呢?(学

16、生演示。) 教师演示:从刻度O 开始,画到刻度3 的地方。 设疑:如果尺子坏了,最小的刻度是 2,你还能画出长 3 厘米的线段吗?怎么画? 引导学生操作:从刻度2 开始,画到刻度5 的地方,也可以从刻度5 开始,画到刻度8 的地方。 (2)做一做。教材第6 页也有一条线段,现在请你画一条和它同样长的线段,说说怎样才能和它同样长?(先量一量这条线段的长度,再画一条二样长的线段。) 学生练习画,教师巡视指导。 教师点评学生所画的线段,强调:画线段时,要用一只手按住尺子,使它不要移动。画出的线段一定要直。要在线段的两端标上端点。 三.巩固应用 1完成教材第5 页“做一做”的第1 题。 同学们真聪明,

17、现在老师要考考大家,看看你们有没有火眼金睛。 指名说说哪些是线段。(强调线段的特征,说出原因。) 2完成教材第5 页“做一做”的第2 题。 连接每两个点画线段,一共画出了几条线段,说说画出的是什么图形。 学生独立练习,集体交流。 3巩固应用。 (l)完成教材第6 页“做一做”的第2 题。 教师出示题目,让学生读题,按要求完成:在距离红旗3 厘米处画一朵花。5 厘米处画一棵树,10 厘米处画一个气球。 (2)完成教材“练习一”的第6 题。出示图形,先估计,再用尺量。 量长方形,你发现了什么?(对边相等。) 量正方形,你发现了什么?(四条边相等。) (3)完成教材“练习一”的第7 题。看看哪条线段

18、长,再量一量。 四.课堂小结。这节课我们认识了什么? 小结:认识了线段,知道线段是直的,还一起找线段、画线段、量线段。 测量长度还有很多的工具,下课后请同学们自学教科书第6 页“你知道吗?”,了解测量长度的工具 用过观察来初步感知线段直的特点,进一步激发学生的探究欲望,为下一步做了铺垫)通过学生自己看、摸,引出线段是有两个端点的巩固所学的知识。板书设计 认识线段 线段是直的,可以量出长度。有两个端点。教学体会(反思)课题确定长度单位课时备课时间上课时间教学目标认识技能 通过类比、观察,学会如何运用合适的长度单位描述物体的长度。 情感、态度价值观感受测量长度与生活的密切联系,体会测量长度在日常生

19、活中的重要意义。 教材分析(重难点)教学重点: 会选择合适的长度单位描述物体的长度。教学难点: 培养学生的推理能力。 学生分析引导学生根据已有的知识经验,利用身边的物体,进行想象、猜测、推想、对比等,确定合适的长度单位。 教学方法(教学设想) 自主探索、交流合作、质疑反思。过程与方法设计意图时间分配一.复习引入 前面我们认识了长度单位厘米和米,你能用手比划一下1 厘米长度和1 米的长度吗?小结:厘米和米在生活中有很大的用途,那么,什么时候用厘米作单位,什么时候用米作单位呢?这节课我们一起来探究。(板书课题。) 二.探究新课 1教学例8。 教师谈话:(多媒体课件出示旗杆。)同学们看,这是我们学校

20、的旗杆,你知道它的高度是多少吗?(让学生猜测。) 降低难度:这样猜测范围太广了,老师给同学们提个问题:一根旗杆的高度是13 厘米还是l3 米?和你小组的同学互相说说想法。 指名回答,说想法。 引导:方法一:排除法。 l 厘米只有这么长,(用手比划)那么13 厘米就只有这么长,旗杆不可能这么短,所以是13 米。 方法二:推算法。把旗杆的高度和我们的身高对比一下,我们大约是1 米多高,才到旗杆的这个高度,所以旗杆应该是13 米高。10 个小朋友的身高加起来差不多和旗杆一样高。 方法三:类比法。和身边的 13 厘米高的物品进行比较,旗杆是不是和这个物品一样高,比如,我们手上的铅笔都不止 13 厘米长

21、,旗杆的高度应该是13 米。 小结:原来要确定答案有这么多种方法,我们在选择合适的长度单位时要多思多想,最终确定合适的长度单位。 2巩固新知。小明来到百鸟馆,看见了这样一只小鸟 (多媒体出示)。 批 注 8 这只小鸟的脚印的长度是1 厘米还是1 米呢?(学生交流。) 指名汇报,说说理由。 让学生自己说说思考的方法,我们的身高大约是1 米,小鸟的脚印不可能和我们的身高一样大,所以,小鸟的脚印应该是1 厘米。 3做一做。 (l)出示教材第7 页“做一做”题目。 让学生讨论:课桌的宽是60 厘米还是60 米? 引导:60 米是多大?我们的教室长大约是 6 米,课桌的宽会比教室还大吗?(不会。)所以用

22、厘米比较合适。让学生自己推算:操场的长是28 米。 (2)选择合适的单位。 我们的教室长6( ) 黑板长2( ) 小明身高124( ) 课桌高90( ) 三.练习拓展 1辨析题。(完成教材“练习一”的第8 题) 逐步出示题目,说说下面的长度单位对吗?把不对的改正后写在括号里。 学生判断,并说明理由。 2估一估。(完成教材“练习一”的第9 题) 圈出合适的答案。先圈估计的,再圈实际测量的。 3谁说得对?(完成教材“练习一”的第10 题) 出示题目,让学生观察。 第一幅图长是5 厘米,对吗?(错,没有对准刻度O,不能说是5 厘米。) 第二幅图长4 厘米,对吗?(对,7 厘米3 厘米4 厘米。) 第

23、三幅图大约5 厘米长,对吗?(对,接近5 厘米或超过5 厘米一些的,我们都可以说是大约5 厘米。) 4量一量。(完成教材“练习一”的第11 题) 乌龟要爬( )厘米就能吃到小鱼。 让学生拿出尺子量一量,说一说。 请你提一个数学问题并解答(学生提问题,再解答。 四.课堂小结这节课你有什么收获?这一单元结束了,你学会了什么? 小结:这一单元我们,认识了长度单位厘米和米,并初步认识了线段,学会确定长度单位。 导入新课采用多种方法确定长度单位。巩固所学的知识。板书设计 确定长度单位 旗杆的高度是13 米。 教学体会(反思)课题不进位加法课时备课时间上课时间教学目标认识技能 1.在具体情境下,进一步体会

24、加法的意义,理解相同数位上的数才能相加的道理。2.探索并掌握两位数加两位数不进位加法的计算方法,初步掌握笔算加法的法则,能熟练的计算情感、态度价值观培养学生认真、仔细、书写工整的习惯。教材分析(重难点)教学重点: 1.理解相同数位上的数才能相加的道理。2.掌握笔算的计算法则,能熟练计算。教学难点: 理解相同数位上的数才能相加的道理,即笔算中的“对位”问题。掌握竖式计算的书写格式,笔算的计算顺序。学生分析学生已经掌握了两位数加一位数的口算的基础上应该很容易掌握两位数加一位数或两位数的笔算方法教学方法(教学设指 导法,小组合作学习,自主探究。过程与方法设计意图时间分配一、情景导入,激发兴趣学生看教

25、材11页主题图,引导学生观察:同学们准备去参观博物馆。请大家仔细观察这幅图,你发现了哪些数字信息?说给你小组的同学听一听。全班汇报:二(1)班有35人,二(2)班有32人,二(3)班有37人,二(4)班有34人,每个班由2名老师带队。二、探究新知1.根据学生的交流情况组织教学例1:二(1)班学生和本班的带队老师一共多少人?师:求“二(1)班学生和本班的带队老师一共多少人?”,该怎样列式呢?学生说算式,教师板书:352师:下面请大家用自己的方法试着算一算。学生汇报自己的算法:(我是口算的:35如果摆小棒是3捆和5根,加2根就是37根,所以35237。还可以想数的组成:35是由30和5组成的,5和

26、2组成7,30和7合起来就是37,所以35237。)教师:我们还可以用竖式计算的,用笔算。(教师指导学生列竖式计算的写法。)强调:个位与个位对齐。做一做:1.326 243 543 做一做的2小题学生独立完成,教师巡视指导。2.教学例2:二(1)班和二(2)班一共有多少名学生?教师:求“二(1)班和二(2)班一共有多少名学生?”,该怎样列式计算呢?学生尝试解答,教师巡视指导。组织交流,重点引导学生说算法。3532教师强调:相同数位要对齐。做一做:1.摆一摆,算一算。学生独立完成,教师对困生进行指导。2. 2461 5322 3740 三、巩固练习:教材15页13题。四、小结:今天我们学习了用竖

27、式计算两位数加两位数(不进位加)的方法,写竖式是,首先要将两个加数的相同数位对齐,然后从个位算起,个位算完再算十位。五、布置作业:数学同步相关习题。情景导入,激发兴趣通过口算,感悟笔算的算理和算法。巩固所学的知识。板书设计 不进位加法35237(人) 353267(人) 3 5 3 2 3 567 2 3 7教学体会(反思)课题两位数加两位数(进位加) 课时备课时间上课时间教学目标认识技能 .通过学生的摆小棒活动中,自主探索发现以内两位数加两位数进位加法的计算方法。.能选择合理的算法,比较熟练地进行计算。情感、态度价值观能运用数学知识尝试解决问题。教材分析(重难点)教学重点: 让学生自主探索,

28、总结出进位加法的计算方法。 教学难点: 使学生理解并掌握进位的方法。理解“个位满十,向十位进1”。 学生分析在掌握不进位加的基础上利用知识的迁移学习两位数加两位数(进位加) 在讨论的基础上掌握计算方法。教学方法(教学设想)指导法,小组合作交流、自主探究。过程与方法设计意图时间分配一、问题情境师:同学们,今天咱们继续参观博物馆好吗?教材第14页情境图。师:求“二(1)班和二(3)班一共多少名学生?”,该怎样列式呢?学生回答,教师板书:35+37=二、合作交流,掌握算法1.教学例3:怎样计算35+37=师:同学们能自己尝试计算吗?用自己喜欢的方法。独立思考,小组讨论交流。2.汇报各自的计算方法。学

29、生:(1)口算:35+30=65 65+7=72 (2)用小棒摆一摆。 (3)用竖式计算。3.教师重点指导用竖式计算的方法。教师说明:个位上5加7得12,向十位进1,个位写2。强调:竖式书写时相同数位要对齐。计算时从个位加起,个位相加满十,向十位进1。十位上的数字相加时,不要忘记加上进上来的1。做一做:56+37= 46+24= 29+5=三、巩固练习:教材15页4、5、6题。四、小结。这节课我们学会了用竖式计算两位数加两位数的进位加法,知道了竖式计算时相同数位要对齐,个位相加满十,向十位进1)五、布置作业:数学同步相关习题。引入新课学生合作交流,掌握计算方法巩固运用板书设计 两位数加两位数(

30、进位加) 二(1)班和二(3)班一共多少名学生? 35+37=72(名) 3 5 3 5 + 3 1 7 + 3 1 7 2 7 2 相同数位要对齐,个位相加满十,向十位进1教学体会(反思)课题两位数加两位数练习课课时备课时间上课时间教学目标认识技能 1.巩固两位数与两位数的加法的笔算方法,掌握正确的书写格式。2.让学生有机会在不断探索和创造的气氛中培养解决问题的能力,激发学习数学的兴趣。情感、态度价值观引导学生在辨识的练习中体验数学学习的趣味性、挑战性,使不同的学生在数学学习的能力上得到不同的发展。教材分析(重难点)教学重点: 通过练习,使学生能比较熟练的进行两位数与两位数的加法运算,提高学

31、生的运算技能。教学难点: 通过练习,使学生比较熟练而准确的进行两位数与两位数的加法运算。巩固两位数与两位数的加法的笔算方法,掌握正确的书写格式。 学生分析通过练习,使学生比较熟练而准确的进行两位数与两位数的加法运算。巩固两位数与两位数的加法的笔算方法,掌握正确的书写格式。教学方法(教学设想) 练习法过程与方法设计意图时间分配一、创设情景,引入新课1.学习了关于两位数与两位数的加法运算。你们有哪些收获呢?指名汇报。2.总结得真不错。今天这节课我们来进行练习,通过这节课的学习相信大家会有更大的收获。二、合作探索,巩固知识。 1.完成教材第16页7题计算。45+47= 25+63= 32+18= 7

32、6+5= 9+56= 37+38=教师:计算两位数与两位数的加法时,要注意什么问题?指名回答。2.完成教材第16页8题。在里填上“”“”或“”。4+3840+38 76+2199-5 67+969+783-383-8 57-538+17 25+4735+353. 完成教材第16页9题。有四只小白兔一起上山采蘑菇,现在它们正在为谁采的蘑菇最多而吵闹,你能帮帮它们吗?学生独立完成,然后同桌之间进行检查。4. 完成教材第16页10题。算出每张卡片上两个数的和。学生独立完成,全班交流计算结果。5. 完成教材第16页11题。玩具飞机 玩具汽车 玩具火箭 玩具轮船23元 14元 27元 30元(1)小华买

33、一辆玩具汽车和一艘玩具火箭,一共要用多少钱?(2)小玲有50元钱,可以买哪几样玩具?(3)你还能提出其他数学问题并解答吗?学生独立完成,教师对困生进行指导。三、小结:通过本节课的练习学生能比较熟练的用竖式进行两位数与两位数的加法运算。在以后的练习中,希望同学们能认真进行计算,提高自己的计算速度和计算准确率。四、布置作业:完成数学同步相关习题。创设情景,引入新课合作探索,巩固知识。板书设计 加法 相同数位要对齐,个位相加满十,向十位进1教学体会(反思)课题两位数减两位数课时备课时间上课时间教学目标认识技能 1.创设情景,引导学生从生活中发现数学问题,逐步培养学生解决数学问题的能力。2.鼓励学生进

34、行算法探索,掌握两位数减两位数的笔算方法。情感、态度价值观结合情景,对学生进行爱国主义教育。教材分析(重难点)教学重点: 学生进一步理解相同数位对齐的意义,探索并掌握两位数减两位数的不退位减法的计算方法。教学难点: 掌握不退位减法的计算方法,理解笔算中的“对位”问题。 学生分析通过学习两位数加两位数学生不难掌握两位数减两位数,但强调数位一定要对齐。教学方法(教学设想) 指导法,小组合作交流,自主探究。过程与方法设计意图时间分配1.出示主题图。2.分小组交流从图中了解到的信息。3.汇报:(中国金牌51枚,美国36枚,俄罗斯23枚,英国19枚,德国16枚。).根据这些信息,你能提出什么问题?会解答

35、吗?二、合作交流,掌握算法1、教学例1. 代表团 金牌数 美国 36 俄罗斯 23 仔细地观察图。怎么解决聪聪的问题:美国比俄罗斯多多少枚金牌?板书算式:36-23=师:思考计算方法,在练习本上试算。小组交流算法。指名汇报:教师板书: 3 6 3 6 - 2 3 - 2 3 3 1 3教师:列竖式计算应注意什么?(相同数位对齐,从个位开始减,个位减个位,十位减十位。)三、巩固练习。1.做一做:45-3= 64-( )= 4 5 ( ) -( ) - ( ) ( ) ( )2.48-18= 25-21= 4 8 2 5 - 1 8 - 2 1 ( ) ( )3.教材20页1、2题。四、课堂总结:

36、通过今天的学习,我又学会了什么?教师引导学生梳理。学生先互相说说再回答:相同数位对齐,从个位开始减,个位减个位,十位减十位。五、布置作业:数学同步相关习题。直接导入合作交流,掌握算法。检测运用所学知识。板书设计 两位数减两位数: 例1:美国比俄罗斯多多少枚金牌? 36-23=13(枚) 3 6 3 6 - 2 3 - 2 3 3 1 3教学体会(反思)课题两位数减两位数(退位减法)课时备课时间上课时间教学目标认识技能 选择自己喜欢的方法计算两位数减两位数的退位减法。情感、态度价值观通过情景的创设,增强学生的爱国这情。教材分析(重难点)教学重点: 掌握用笔算方法计算两位数减两位数的退位减法,并明

37、白其算理。教学难点:能运用竖式计算两位数减两位数的退位减法。学生分析在两位数减一位数退位减法的基础上学习两位数减两位数的退位减法。教学方法(教学设想) 指导法,小组合作交流,自主探究。 过程与方法设计意图时间分配一、情景导入,激发兴趣出示主题图。聪聪还有一个问题想考考大家:中国比美国多多少枚金牌?思考解决问题的办法。学生回答(51-36=)二、合作交流,掌握算法1.教学例2。代表团 金牌数 美国 36 中国 51(1)结合前面所学的知识思考计算方法。(2)分小组交流想法:(3)汇报各自的计算方法:A.可以用竖式计算。B.用摆小棒理解退位的算理。 .5 1 - 3 6 1 5教师:个位上1减6不

38、够减怎么办?(个位上1减6不够减,从十位退1,是10,11减6得5。)2.教学例3:出示50-24=请你用自己喜欢的方法计算,然后在小组内交流你的算法。教师巡视指导,学生汇报。 . 5 0 - 2 4 2 63.做一做: 6 5 4 3 - 3 7 - 8 - 三、巩固练习。1.教材20页4、5题。四、小结:我们在计算两位数减两位数的退位减法时相同数位要对齐;从个位减起;如果个位不够减,就从十位退1。五、布置作业:数学同步相关习题。情景导入,激发兴趣合作交流,掌握算法引导学生总结计算方法。运用所学知识解决问题。板书设计 两位数减两位数例2:中国比美国多多少枚金牌? 51-36=15(枚) .5

39、 1 - 3 6 1 5 例3:50-24=26. 5 0 - 2 4 2 6教学体会(反思)课题两位数加减两位数(练习课)课时备课时间上课时间教学目标认识技能 .通过练习,使学生掌握两位数与两位数加减法的计算方法,能较正确、熟练地计算两位数与两位数的加减法。情感、态度价值观提高学生的计算能力和检查能力,培养学生的分析判断能力。教材分析(重难点)教学重点: 查漏补缺,反馈出现的问题,提高学生的计算熟练度和准确度。教学难点: 提高学生的计算和检查能力,培养学生的分析判断能力。 学生分析通过练习,使学生掌握两位数与两位数加减法的计算方法,能较正确、熟练地计算两位数与两位数的加减法。教学方法(教学设

40、想) 练习法过程与方法设计意图时间分配一、总结引入小朋友们,学习了两位数与两位数的加减法。你们有哪些收获呢?把你的收获在小组内交流一下。指名汇报。师:总结得非常好,今天这节课我们继续来研究两位数与两位数的加减法。二、巩固练习 1.完成教材21页第6题。下面的计算对吗?把不对的改正过来。 4 0 8 3 7 9 5 3 - 2 8 - 3 5 - 6 7 - 4 2 2 4 8 2 5 7学生独立完成后和同桌交流一下计算方法。指名汇报。2.完成教材21页第7题。计算:54-27= 66-49= 43-37= 95-63= 72-9= 36-28= 87-38= 54-36=教师巡视,发现错误及时

41、纠正。 指名汇报,选一道题说说计算方法。3.完成教材21页第8题。有3只母鸡带着自己的孩子出来找吃的东西。可三家的小鸡混到了一起。你能帮助鸡妈妈找到自己的孩子吗?教师巡视。指名汇报、订正、评比。 4.完成教材21页第9题。先算出每张卡片上两个数的和,再算出它们的差。学生独立完成,全班交流计算结果。5.教材21页第10题。夺红旗:比一比,看一看,哪位同学计算的又对又快。三、强化练习: 1.完成教材22页第11题。2.完成教材22页12题。 3.完成教材22页第13题。按规律填一填。(1)24,32,40,-,56,-, -。(2)93,86,79,-,65,-, -。教师巡视,学生完成后指名汇报

42、。说一说填写的理由。4.完成教材第22页第14题。四、小结:通过本节课的练习,同学们能较正确、熟练地计算两位数与两位数的加减法。在以后的练习中我们要提高计算速度和准确率。五、布置作业:数学同步相关习题。总结引入巩固练习培养学生竞争意识。板书设计 两位数与两位数加减法 相同点:数位对齐,从个位算起。 不同点:计算加法的时候是个位满十向十位进一, 计算减法的时候是个位不够减向十位借一。 教学体会(反思)课题教材2324页例4及相关习题。课时备课时间上课时间教学目标认识技能 1.使学生学会用减法解决生活中的简单问题,会分析解决“求比一个数多(少)几的数是多少”的问题。2.使学生能够运用所学的100以

43、内的减法知识解决生活中的一些简单问题。3.培养学生综合运用所学知识解决生活中的一些简单问题的意识和能力。情感、态度价值观培养学生的数学生应用意识和解决问题的能力。教材分析(重难点)教学重点: 学生学会用减法解决“求比一个数多(少)几的数是多少”的问题。教学难点: 学生学会用减法解决“求比一个数多(少)几的数是多少”的问题。学生分析学生学会用减法解决生活中的简单问题,会分析解决“求比一个数多(少)几的数是多少”的问题。教学方法(教学设指导法,小组合作交流,自主探究。过程与方法设计意图时间分配一、情景导入,激发兴趣 出示主题图。从图中你了解到了哪些信息?说给小组的同学听一听。指名汇报。师:二班得了

44、多少面小红旗呢?这就是我们今天这节课要共同解决的问题。(板书课题:求比一个数多(少)几的数是多少)二、探究新知1.教学例4(1)出示题目:一班得了12面小红旗,二班比一班多得3面。二班得了多少面?2.学生探讨解答的方法。学生回忆、迁移思考,或是摆学具帮助理解。3.学生汇报。(1)二班比一班多得了3面,那就是在一班的基础上多加3面小红旗,也就是12+3=15(面)(2)一班得了12面,二班比一班多得了3面,就是说二班比12面再多3面,就是12+3=15(面)师:同学们说得都很有道理。你们想不想知道老师怎么想的?画图:一班 二班 与 一 班 同 样 多的12面 二班一共得了多少面?师:看图就知道求

45、二班的小红旗就是要把和一班同样多的与多的3面合起来。 列式 12+3=15(面)验证解答是否正确:15减12等于3,二班确实比一班多得了3面,解答正确。2.教学例4(2)三班的小红旗比一班少4面,三班得了多少面?师:你能算出三班得了多少面吗?试试看,一会儿把你的想法和算法告诉大家。学生尝试解答,教师巡视,个别指导。组织交流,重点说说自己动手操作的过程,说清想法:三班比一班的小红旗少4面,就是比12少4,即12-4=8(面)3.做一做。鸭蛋有25个,鸡蛋比鸭蛋多8个,鹅蛋比鸭蛋少12个。鸡蛋有多少个?鹅蛋呢?三、巩固练习:教材25页14题。四、小结:比较一下,今天学习的知识和以前学习的有什么区别

46、和联系?指名回答。教师引导学生梳理所学知识。 五、布置作业:数学同步相关习题。情景导入,激发兴趣 学生合作交流,解决问题练习巩固板书设计 求比一个数多(少)几的数 例4(1)一班得了12面小红旗, (2)三班的小红旗比一班少4面,二班比一班多得3面。 三班得了多少面?二班得了多少面? 12-4=8(面) 12+3=15(面)教学体会(反思)课题连加、连减课时备课时间上课时间教学目标认识技能 通过同学间的交流,掌握用竖式连写的方法,会正确计算三个数的加、减法情感、态度价值观培养学生认真、细致的计算习惯。教材分析(重难点)教学重点: 1.使学生掌握用竖式连写的方法,会正确计算三个数的加、减法。2.培养学生认真、细致的计算习惯。教学难点: 灵活使用口算或加减法竖正确计算进位和退位,口算和笔算相结合的式题。式等方法计算连加连减的问题。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。