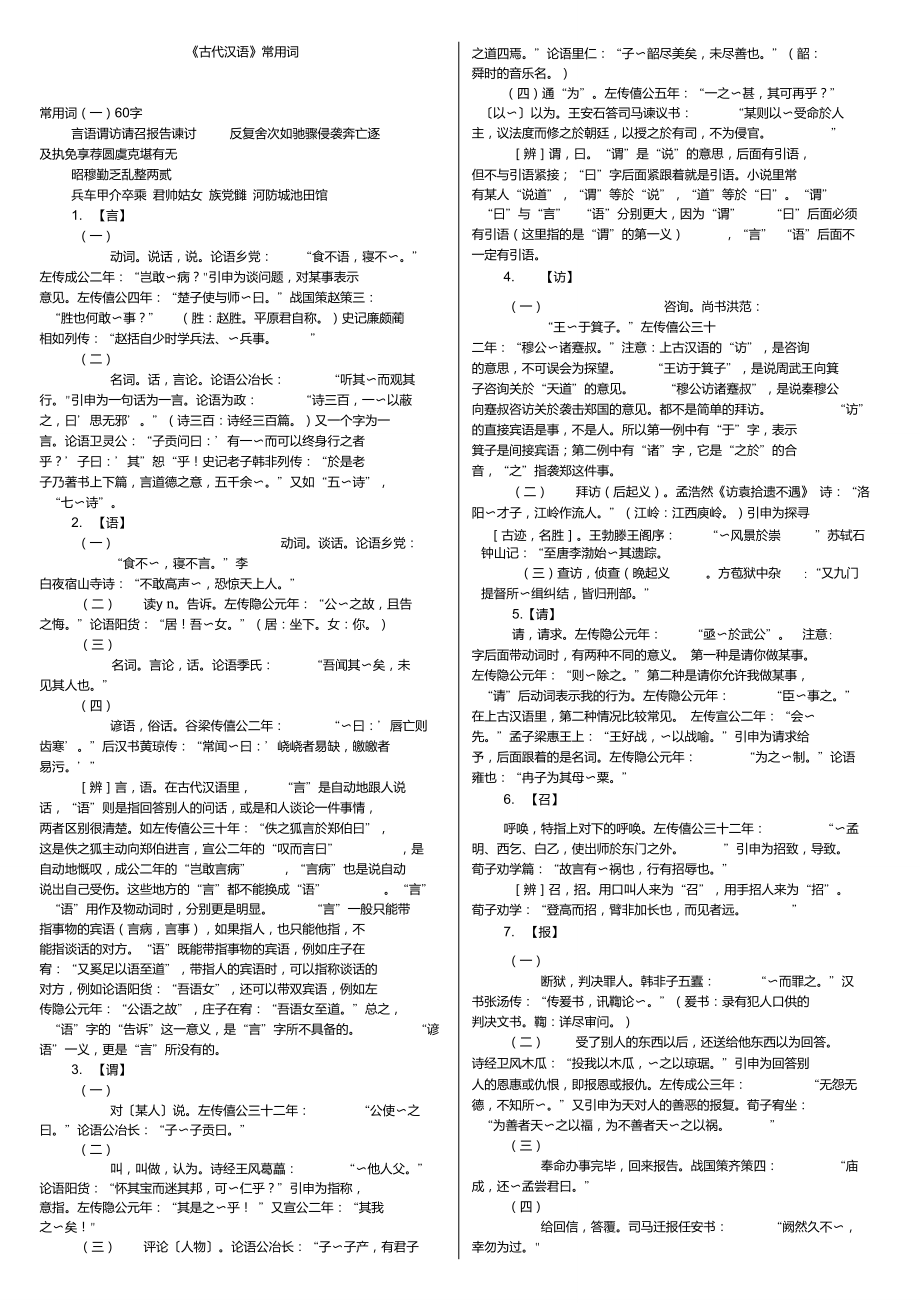

王力版《古代汉语》常用词

王力版《古代汉语》常用词

《王力版《古代汉语》常用词》由会员分享,可在线阅读,更多相关《王力版《古代汉语》常用词(59页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、古代汉语常用词常用词(一)60字言语谓访请召报告谏讨反复舍次如驰骤侵袭奔亡逐及执免享荐圆虞克堪有无昭穆勤乏乱整两贰兵车甲介卒乘 君帅姑女 族党雠 河防城池田馆1. 【言】(一)动词。说话,说。论语乡党:“食不语,寝不。”左传成公二年:“岂敢病?引申为谈问题,对某事表示意见。左传僖公四年:“楚子使与师曰。”战国策赵策三:“胜也何敢事?”(胜:赵胜。平原君自称。)史记廉颇蔺相如列传:“赵括自少时学兵法、兵事。”(二)名词。话,言论。论语公冶长:“听其而观其行。引申为一句话为一言。论语为政:“诗三百,一以蔽之,曰思无邪。”(诗三百:诗经三百篇。)又一个字为一 言。论语卫灵公:“子贡问曰:有一而可以终

2、身行之者 乎?子曰:其”恕“乎!史记老子韩非列传:“於是老 子乃著书上下篇,言道德之意,五千余。”又如“五诗”,“七诗”。2. 【语】(一)动词。谈话。论语乡党:“食不,寝不言。”李白夜宿山寺诗:“不敢高声,恐惊天上人。”(二)读y n。告诉。左传隐公元年:“公之故,且告 之悔。”论语阳货:“居!吾女。”(居:坐下。女:你。)(三)名词。言论,话。论语季氏:“吾闻其矣,未见其人也。”(四)谚语,俗话。谷梁传僖公二年:“曰:唇亡则齿寒。”后汉书黄琼传:“常闻曰:峣峣者易缺,皦皦者 易污。”辨言,语。在古代汉语里,“言”是自动地跟人说话,“语”则是指回答别人的问话,或是和人谈论一件事情, 两者区别

3、很清楚。如左传僖公三十年:“佚之狐言於郑伯曰”, 这是佚之狐主动向郑伯进言,宣公二年的“叹而言曰”,是自动地慨叹,成公二年的“岂敢言病”,“言病”也是说自动说岀自己受伤。这些地方的“言”都不能换成“语”。“言”“语”用作及物动词时,分别更是明显。“言”一般只能带指事物的宾语(言病,言事),如果指人,也只能他指,不 能指谈话的对方。“语”既能带指事物的宾语,例如庄子在 宥:“又奚足以语至道”,带指人的宾语时,可以指称谈话的 对方,例如论语阳货:“吾语女”,还可以带双宾语,例如左 传隐公元年:“公语之故”,庄子在宥:“吾语女至道。”总之,“语”字的“告诉”这一意义,是“言”字所不具备的。“谚语”一

4、义,更是“言”所没有的。3. 【谓】(一)对某人说。左传僖公三十二年:“公使之曰。”论语公冶长:“子子贡曰。”(二)叫,叫做,认为。诗经王风葛藟:“他人父。”论语阳货:“怀其宝而迷其邦,可仁乎?”引申为指称,意指。左传隐公元年:“其是之乎! ”又宣公二年:“其我 之矣!(三)评论人物。论语公冶长:“子子产,有君子 之道四焉。”论语里仁:“子韶尽美矣,未尽善也。”(韶: 舜时的音乐名。)(四)通“为”。左传僖公五年:“一之甚,其可再乎?” 以以为。王安石答司马谏议书:“某则以受命於人主,议法度而修之於朝廷,以授之於有司,不为侵官。”辨谓,曰。“谓”是“说”的意思,后面有引语, 但不与引语紧接;“

5、曰”字后面紧跟着就是引语。小说里常有某人“说道”,“谓”等於“说”,“道”等於“曰”。“谓” “曰”与“言”“语”分别更大,因为“谓”“曰”后面必须有引语(这里指的是“谓”的第一义),“言” “语”后面不一定有引语。4. 【访】(一)咨询。尚书洪范:“王于箕子。”左传僖公三十二年:“穆公诸蹇叔。”注意:上古汉语的“访”,是咨询 的意思,不可误会为探望。“王访于箕子”,是说周武王向箕子咨询关於“天道”的意见。“穆公访诸蹇叔”,是说秦穆公向蹇叔咨访关於袭击郑国的意见。都不是简单的拜访。“访”的直接宾语是事,不是人。所以第一例中有“于”字,表示箕子是间接宾语;第二例中有“诸”字,它是“之於”的合 音

6、,“之”指袭郑这件事。(二)拜访(后起义)。孟浩然访袁拾遗不遇 诗:“洛 阳才子,江岭作流人。”(江岭:江西庾岭。)引申为探寻古迹,名胜。王勃滕王阁序:“风景於崇阿。”苏轼石钟山记:“至唐李渤始其遗踪。(三)查访,侦查(晚起义)。方苞狱中杂记:“又九门提督所缉纠结,皆归刑部。”5.【请】请,请求。左传隐公元年:“亟於武公”。注意:请字后面带动词时,有两种不同的意义。 第一种是请你做某事。 左传隐公元年:“则除之。”第二种是请你允许我做某事,“请”后动词表示我的行为。左传隐公元年:“臣事之。”在上古汉语里,第二种情况比较常见。 左传宣公二年:“会 先。”孟子梁惠王上:“王好战,以战喻。”引申为请

7、求给 予,后面跟着的是名词。左传隐公元年:“为之制。”论语雍也:“冉子为其母粟。”6. 【召】呼唤,特指上对下的呼唤。左传僖公三十二年:“孟明、西乞、白乙,使岀师於东门之外。”引申为招致,导致。荀子劝学篇:“故言有祸也,行有招辱也。”辨召,招。用口叫人来为“召”,用手招人来为“招”。 荀子劝学:“登高而招,臂非加长也,而见者远。”7. 【报】(一)断狱,判决罪人。韩非子五蠹:“而罪之。”汉书张汤传:“传爰书,讯鞫论。”(爰书:录有犯人口供的判决文书。鞫:详尽审问。)(二)受了别人的东西以后,还送给他东西以为回答。诗经卫风木瓜:“投我以木瓜,之以琼琚。”引申为回答别 人的恩惠或仇恨,即报恩或报仇

8、。左传成公三年:“无怨无德,不知所。”又引申为天对人的善恶的报复。荀子宥坐:“为善者天之以福,为不善者天之以祸。”(三)奉命办事完毕,回来报告。战国策齐策四:“庙成,还孟尝君曰。”(四)给回信,答覆。司马迁报任安书:“阙然久不,幸勿为过。8. 【告】(一)告诉。左传隐公元年:“且之悔。”特指以大事报告祖宗或上帝。欧阳修五代史伶官传序:“则遣从事以一少牢庙。”(二)规劝,旧读入声,读如梏gd。此义一般只用於 “忠 告”。论语颜渊:“忠而善道之。”辨(1)报,告。“报”字一般用於复命,“告”字用 於告诉,所以它们的差别颇大。(2)告,语。在“告诉”的意义上,“告”与“语”是同义词,但对上就只能用“

9、告”,不能用“语”。(3)告,诰。“告”与“诰”同音同义,后来 分化了:告上为“告”,告下为“诰”。9. 【谏】用言语纠正君父或尊长的过失叫做谏。左传宣公二年:“宣子骤。”论语里仁:“事父母几。”(几:不显露,暗 地里。)10. 【讨】(一)研究。论语宪问:“世叔论之。”(讨:研究。论:评论。)引申为治理。左传宣公十二年:“其君无日不国人而训之。”(二)声讨。左传宣公二年:“亡不越竟,反不贼。”引申为征伐,征讨。左传隐公九年:“郑伯为王左卿士,以王命之。伐宋。”又十年:“以王命不庭,不贪其土。”(不 庭:不来朝见。)11. 【反】(一)翻转,颠倒。诗经周南关雎:“辗转侧。”孟子公孙丑上:“以齐

10、王,由手也。”引申为相反,对立。论语 颜渊:“君子成人之美, 不成人之恶。小人是。”又为反而, 反倒。诗经邶风谷风:“以我为雠。”(二)造反,叛乱。史记项羽本纪:“日夜望将军至,岂敢乎?”(三)回来。左传宣公二年:“不讨贼。”孟子梁惠王下:“比其也,则冻馁其妻子。”这个意义后来写作“返”。 引申为退还,归还。左传僖公二十三年:“公子受餐璧。”(餐:同“餐” O)孟子梁惠王下:“王速出令,其旄倪。” (旄:通“耄”,老人。倪:小孩。)又为反省。孟子公孙丑 上:“自而不缩。”(缩:直。不缩:没有理。12. 【复】(一)动词。回来,回去。左传僖公四年:“昭王南征而不。”又宣公二年:“宣子未岀山而。”

11、注意:“复”是“往”的反面,所以说“往”。“复”又与“反”是同义词(都是“回来”),所以说“反”。“复”与“来”意义也相 近,所以又说“来”。引申为回复,报复。孟子梁惠王上:“有於王者曰。”又滕文公下:“为匹夫匹妇雠也。”又 为还原。伪古文尚书咸有一德:“伊尹既政厥辟。”(辟:君。厥辟:他的君。指太甲。)后代有“辟”,“位”。(二)副词。再,又。左传僖公五年: “晋侯假道於 虞以伐虢。”史记项羽本纪:“项王乃驰,斩汉一都尉。” 又淮阴侯列传:“水上军开入之,疾战。”注意:在这种意 义上,古代说“复”,不说“再”。辨反,复。在“回来”这个意义上,这两个字是同 义词,没有什么差别。但“反”用得更广

12、泛些。13. 【舍】(一)宾馆,招待所。庄子说剑:“夫子休就。”(请您休息,住在宾馆里。)引申为房舍。(二)住一夜。特指行军或狩猎的临时住宿。左传庄公 三年:“凡师一宿为。”又宣公二年:“宣子田於首山, 于翳桑。”(三)军行三十里为一舍。左传僖公二十三年:“其辟(避)君三。”又二十五年:“退一而原降。”(原:周邑。)(四)放弃,不要,不取。这种意义后来写作“舍”(sh。左传隐公元年:“食肉”。又宣公二年:“食之,其 半”。又僖公三十年:“若郑以为东道主。”引申为释放。孟子梁惠王上:“之,吾不忍其觳鯨。”又万章上:“始 之,圉圉焉。”今仍简化为“舍”。14. 【次】(一)依顺序排列。左传成公三年

13、:“及於事。”史记陈涉世家:“陈胜、吴广皆当行。”注意:古代“次”不用 作量词。引申为次第在后的, 等级较差的。司马迁报任安书:“太上不辱先,其不辱身。”又:“之又不能拾遗补阙。”(二)临时驻扎。左传僖公四年:“师进,於陉。又:“师退於召陵。”引申为外岀旅行停留。 穆天子传卷五:“仲秋甲戌,天子东游,于雀梁。”15. 【如】(一)往,到”去。左传僖公四年:“楚子使屈完师。”又成分十三年:“文公齐,惠公秦。”(二)像。诗经卫风淇奥:“切磋,琢磨。史记项羽本纪:“猛虎,很羊。”引申为依照。柳宗元三戒:“犬皆人意。”不如不及,比不上。左传僖公三十年: “臣之壮也,犹不人。”战国策齐策一:“自以为不。

14、”(三)形容词词尾。论语述而:“子之燕居,申申也(很严肃的样子),夭夭也(很舒服的样子)。”(四)如果。论语先进:“或知尔,则何以哉? ”孟子梁惠王上:“王知此,则无望民之多於邻国也。”(五)连词。或。论语先进:“方六七十,五六十。”又:“宗庙之事,会同。”16. 【驰】(一)马快跑。左传宣公十二年:“遂疾进师,车卒奔。”(马驾车快跑,士卒飞奔。)庄子秋水:“骐骥骅骝,一 日而千里。”特指驱马追击敌军。左传庄公十年:“公将之。”又成公二年:“不介马而之。”又为打马使快跑。孟 子滕文公上:“好马试剑。”汉书周亚夫传:“上自劳军, 至霸上及棘门军,直入。”引申为疾行。成语有“风电传播,流布。韩诗外

15、传:“名声於后世。”孟浩“英名日四。”向往,奔向。隋书史祥传:“身在边隅,情魏(二) 然春燕诗:(三)阙。”(魏阙:也叫象魏。皇帝所居的宫阙。)辨驰,驱。二者是同义词,都有马快跑和赶马快跑 的意思。如诗经鄘风载驰“载驰载驱”都是马快跑,大雅板“无敢驰驱”则都是使快跑(意为放纵)。但后来“驰”字主要沿着“快跑”这个意思发展下去,所以引申出“疾行”(如“风驰电掣”)、“流布”(如“名驰宇宙”)等意义。“驱” 则着重向“使快跑”的意思方面发展,所以逐渐引申岀“策 驱”、“驱使” “驱逐”和“驱除”等用法来。二者有了明显 的区别。17. 【骤】(一)马跑。诗经小雅四牡:“载骎骎。”(骎骎q mqin,

16、马快跑的样子。)引申为快速。老子二十三章:“雨不终日。”(二)屡次。左传宣公二年:“宣子谏。”18. 【侵】进攻,特指没有钟鼓的进攻。左传僖公四年:“齐侯以诸侯之师蔡。”引申为冒犯。国语楚语下: “无相渎。” 又为侵夺,欺凌。孟子梁惠王下: “狄人之。”史记游侠列 传序:“豪暴凌孤弱。”19. 【袭】(一)衣一套叫一袭。汉书昭帝纪:“赐衣被一。”(二)重叠。楚辞怀沙:“重仁义兮。”引申为重复,因袭,沿用。史记秦始皇本纪:“五帝不相复, 三代不相。” 后汉书宦者传论:“汉兴,仍秦制。”又为继承封爵,职 位。三国志魏志武帝纪:“汉高祖之起,曹参以功封平阳侯, 世爵土。”(三)乘人不备而进攻。左传隐

17、公元年:“缮甲兵,具卒乘,将郑。”又僖公三十二年:“劳师以远。”辨侵, 袭,伐。左传庄公二十九年:“凡师有钟鼓曰伐,无曰侵,轻曰袭。”“伐”是正式的战争,所以有钟鼓,而且进攻的国 家总要找一些“声讨”的理由,女口 “包茅不入”、“无礼”、“贰 於楚”等(参看第六单元“伐”字条) 。“侵”就不需要任何 理由,只是“不宣而战”。“侵”与“伐”是不同的,所以左传僖公四年说:“侵蔡,遂伐楚。”“袭”比“侵”更富於秘 密性质,只是偷偷地进攻,所以左传僖公三十二年说:“若潜师以来,国可得也。”20. 【奔】(一)跑。庄子田子方:“夫子逸绝尘。”特指战败逃 跑。论语雍也:“而殿。”(殿:在后面。)(二)逃亡

18、到外国。左传庄公八年:“鲍叔牙奉公子小白岀莒。”(莒j国名。)又僖公四年:“重耳蒲,夷吾屈。”(重耳,夷吾:都是晋献公的儿子。蒲,屈:都 是地名。)弓冲为逃走到某地。文天祥指南录后序:“得 间真州。”(得间ji e :找机会。)(三)男女相悦,不依旧礼教的规定而自相结合。诗经王风大车:“岂不尔思,畏子不。”周礼地官媒氏:“者 不禁。”史记司马相如列传:“文君夜亡相如。”21. 【亡】(一)逃跑。左传宣公二年:“问其名居,不告而退,遂自也。”孟子梁惠王下:“昔者所进,今日不知其也。”特指出奔,逃到外国去。左传宣公二年:“不越竟。”引申为失掉(让它跑掉)。战国策楚策四:“羊而补牢,未为迟 也。”(

19、二)灭亡。跟“存”相对。左传僖公三十年:“然郑, 子亦有不利焉。”战国策魏策四:“且秦灭韩魏。”(三)死。跟“存”相对。论语雍也:“之!命矣夫! ”(四)读wuo通“无”。论语雍也,“今也则。”又颜 渊:“人皆有兄弟,我独。”22. 【逐】(一)追赶,追捕,追回来。尚书费誓:“臣妾逋逃,无敢越。”(越逐:指越过军垒去追捕。)易经睽(ku i)卦: “丧马勿。”汉书蒯通传:“秦失其鹿,天下共之。”用 於抽象意义,表示追求。韩非子难一:“以有尽无已。”(二)追击。左传庄公十年:“遂齐师。”又成公二年: “齐师败绩,之。”注意:(一)(二)两个义项都不能解作“驱逐”。因为(一)像逐马、逐鹿,都是追回

20、来的意思,并非把它赶走;(二)像逐齐师,更不是把敌军赶走,追击是为了杀伤和擒 获。(三)把别人赶出去。左传僖公二十三年:“以戈子犯。”(子犯:人名,即狐偃。)引申为驱逐,放逐。史记 李斯列传:“非秦者去,为客者。”又管晏列传:“三仕三 见。”(见:被。)楚辞哀郢。“信非吾罪而弃兮。”臣客被贬谪的官。宋之问途中寒食诗:“南溟作臣。”杜甫梦李白诗:“客无消息。”辨追,逐。二字一般用起来没有分别。试比较左传 桓公六年:“请追楚师”与庄公十年:“遂逐齐师”。但是,“放 逐”的意义不能说成“追”。而“挽回”的意义又只能说成“追”(论语微子:“往者不可谏,来者犹可追”),不能说成 “逐”。23. 【及】(

21、一)追赶上。左传成公二年:“故不能推车而。引申为达到。左传隐公元年:“若阙地泉,隧而相见,其谁曰不然?”又成公二年:“将华泉。”引申为到那个时候。左传成公二年:“病未死。”为趁这个时候。战国策赵策四: “愿未填沟壑而托之。”又引申为品行赶得上。论语公治 长:“非尔所也。”又引申为涉及,发生关系。论语卫灵公: “言不义。”(二)与。用为连词。左传隐公元年:“生庄公共叔段。”又用为介词。左传僖公四年:“屈完诸侯盟。”24. 【执】(一)捉拿,拘捕,擒获。左传僖公五年:“遂袭虞,灭之,虞公。”(二)拿着。论语述而:“虽鞭之士,吾亦为之。”引 申为掌握。论语季氏:“陪臣国命,三世希不失矣。 ” 事(1

22、)任事。论语子路:“居处恭,事敬。”(2)主事的官。尚书盘庚下:“邦伯师长百事之人,尚皆隐哉。”(邦伯,师长:指诸侯公卿。隐:痛苦。)(3)服务的人。用於对人的尊称。不直称他本人,而以他左右服务者来替代。左传 僖公三十年:“敢以烦事。”杨修答临淄侯笺:“又尝亲见 事握牍持笔,有所造作。”(牍:木简。)(三)志向相同的朋友。礼记曲礼上:“友称其仁也。” 又:“见父之,不谓之进不敢进。”父父亲的至交。杜甫赠卫八处士诗:“怡然敬父,问我来何方。”25. 【免】(一)脱身,使脱身。礼记曲礼上:“临财毋苟得,临难毋苟。”左传成公二年:“人不难以死其君。”引申为 释放。左传成公二年:“乃之。又为脱掉。左传

23、僖公三十 三年:“胄入狄师。”(二)罢免(后起义)。汉书文帝纪:“遂丞相勃,遣 就国。”26. 【享】把食物献给鬼神。周易随卦:“王用于西山。”尚书盘庚上:“兹予大于先王。”左传僖公五年:“吾祀丰絜, 神必据我。”引申为鬼神享受祭品。孝经孝治:“祭则鬼之。” 再引申为人享受福禄。左传僖公二十三年:“而其生禄。”27. 【荐】(荐)(一)兽所吃的草。庄子齐物论:“麋鹿食。”汉书终军传:“随畜居。”(荐居:依水草而居,无常处。)(二)草席。楚辞九叹逢纷:“薜荔饰而陆离兮,鱼鳞衣而白蜺裳。”(陆离:美玉。)曹植九咏:“茵兮兰席。” 又动词。垫在下面。贾谊吊屈原赋:“章甫履。”(三)向鬼神进献物品,特

24、指无牲的祭祀。左传隐公三 年:“可於鬼神。”又僖公五年:“而明德以馨香,神其吐之乎? ”又为一般的祭献,奉献,进献。论语乡党:“君赐腥,必熟而之。”(腥:生肉。)又引申为向君主进献或 推举贤才。孟子万章上:“尧舜於天。”汉书隽不疑传:“暴 胜之遂表不疑。(暴胜之:人名。)辨荐,祭。二字在祭的意义上为同义词。细分则无 牲而祭曰荐,荐而加牲曰祭(谷梁传桓公八年注)。左传僖公五年:“而明德以荐馨香,”馨香指的是黍稷之类(礼记郊 特牲注:“馨香谓黍稷”)。后世荐祭不再区别。28. 【图】(一)考虑,反复考虑。左传僖公三十年:“阙秦以利晋,唯君之。”又成公三年:“二国其社稷。”“不图”, 想不到。论语述

25、而:“不为乐之至於斯也。”引申为设法对 付。左传隐公元年:“无使滋蔓,蔓难也。”汉书高帝纪:“羽可。”(羽:项羽。)(二)图书。论语子罕:“凤鸟不至,河不出。”(这里的“图”指的是八卦图。传说伏义氏据以书成八卦。)引申为地图,图表。史记萧相国世家:“何独先入收秦丞相御史律令书藏之。”又:“以何具得秦书也。”(何:指萧何。) 按,“图书”原是两个词,图是地图,史记刺客列传:“图穷而匕首见。”书是户口册及其他书籍。29. 【虞】(一)意料。左传僖公四年:“不君之涉吾地也。”不 虞意料不到的事。(多指坏的。)诗经大雅抑:“用戒不。”(戒:警戒,戒备。)(二)欺骗。左传宣公十五年:“我无尔诈,尔无我。

26、”30. 【克】(一)战胜,攻破。左传隐公元年:“郑伯段于鄢。”又僖公四年:“以此攻城,何城不? ”引申为克服。论语 颜渊:“己复礼为仁。”(依朱熹说:克,胜;己,身之私欲。克己,等於说克服自己的私欲。)(二)能。诗经大雅荡:“靡不有初,鲜有终。”左传宣公二年引此文。31. 【堪】经得起。受得住。左传隐公元年:“君将不。”又:“国 不贰。”论语雍也:“人不其忧。”引申为可。杜甫房兵 曹胡马诗:“所向无空阔,真托死生。”又解闷诗:“复忆 襄阳孟浩然,清诗句句尽传。”注意:上古汉语的“堪” 字是一般动词,常带宾语;后代用作助动词,放在动词的前 面。32. 【有】(一)有。左传隐公元年: “小人母”

27、。特指领有,占 有。孟子公孙丑上:“武丁朝诸侯,天下。”又特指具有某 种美德。左传襄公三年:“诗云:惟其有之,是以似之。 祁奚焉。(祁奚有此美德。)(二)通“又”。一般用於称数法。“有”字放在两位数的中间。论语为政:“吾十五而志於学。”孟子万章上:“舜 相尧二十八载。”甚至可以用两个“有”字。尚书尧典:“期 三百六旬六日。”(一周年是三百六十六日。)“余”字前 面,也常常加“有”字。战国策齐策一:“邹忌修八尺余。”孟子尽心下:“由文王至於孔子五百余岁。”这是上古称数法的特点。(三)名词词头。尚书皋陶谟:“何迁乎苗。”又:“亮采邦。”又用於有些形容词前。诗经邶风击鼓:“不我以归, 忧心忡。”有司

28、掌管某方面事物的官吏。史记廉颇兰相如列传:“召司案图。”33. 【无】(一)动词。没有。诗经豳风七月:“衣褐,何以卒岁。”左传成公三年:“怨德,不知所报。”字又写作“无”。“无”字也表示“无论”、“不论”。李斯谏逐客书:“是 以地四方,民异国。”这种用法常放在一对反义词的前 面。汉书高后纪:“少长,皆斩之。”又田儋传:“政事 巨细,皆决于横。”(横:田横。)也可以用两个“无”字。 韩愈师说:“是故贵贱,长少,道之所存,师之所 存也。”乃副词。表示委婉语气。等於说“只怕”,“恐怕”。左传僖公三十二年:“师劳力竭,远主备之,乃不可 乎? ”论语季氏:“求!乃尔是过与?”(求:冉求。)(二)副词。放

29、在动词前面,表示禁止。尚书盘庚上:“汝侮老成人。”左传隐公元年:“使滋蔓。”这个意义 也写作“毋”。史记项羽本纪:“毋妄言,族矣! ”引申为否 定副词,义近於“不”,用来否定不该做的事。 论语学而:“君 子食求饱,居求安。”又公治长:“愿伐善,施劳。” 战国策楚策一:“子敢食我也。”也写作“毋”。史记张仪 列传:“子毋读书游说,安得此辱乎?”辨无,不。“无”是动词(指其第一义),它所否定 的是名词;“不”是副词,它所否定的是形容词和动词。因 此,“无”字後面的形容词和动词往往带名词性,如“无上”,“无穷”,“无畏”;“不”字后面的名词则带动词性,如“不 君”,“不臣”,“不国”。上古时代,“无

30、”字有时有“不”的 意思,“不”字却没有“无”的意思。后来“无”和“不” 的分别就更清楚了。34. 【昭】(一)明亮。诗经大雅抑: “昊天孔。”(昊天:上天:孔:甚。)又动词。显示,使彰明。左传桓公二年:“是以清庙茅屋”其俭也。”(二)宗庙的次序,始祖庙居中,左为昭,右为穆。天子七庙,始祖庙之外,有三昭三穆。 诸侯五庙,有二昭二穆。 大夫三庙,一昭一穆。父为昭,则子为穆;父为穆,则子为 昭。左传僖公五年:“大伯、虞仲,大王之也。”(大伯、 虞仲是大王的儿子,所以说“大王之也。”)35. 【穆】(一)和。诗经大雅烝民:“如清风。”成语有“和”、 “雍”、“安”。在这个意义上,“穆”与“睦”差不多

31、。(二)敬。尚书金縢:“我其为王卜。”双音词有“肃”。:肃敬的样子。礼记曲礼下:“天子。”(三)宗庙的次序,跟“昭”相对。左传僖公五年:“虢仲、虢叔,王季之也。”(王季是大王的儿子,是昭,而昭 的儿子是穆。)36. 【勤】(一)疲劳,辛苦。跟“逸”相对。论语微子:“四体不,五谷不分。”孟子滕文公上:“将终岁动。”庄子天 下:“其生也。”(二)努力工作,不偷懒,跟“怠”,“惰”相对。尚书梓材:“先王既用明德。”伪古文尚书蔡仲之命: “克无 怠。”辨勤,劳。“勤”与“劳”是同义词,所以左传僖 公三十二年前面说“劳师以袭远”,后面说“勤而无所”,“劳” 与“勤”是前后呼应的。“勤民”是“使民辛苦”,

32、例如左传 僖公三十三年:“秦违蹇叔,而以贪勤民”,这个意义,后来 可以说成“劳民”。“勤民”另一意义是“为民辛苦”,例如左传僖公二十八年:“非神败令尹,令尹其不勤民,实自败 也”,这个意义不能说成“劳民”。37. 【乏】缺少,特指食用的缺少。左传僖公三十年:“行李之往来,供其困。”战国策齐策四:“孟尝君使人给其食用,无 使。”又动词。缺乏。左传桓公六年:“今民各有心,而鬼神主。”注意:“疲乏”是后起的意义。38. 【乱】(一)没有秩序,跟“整”相对。左传僖公三十年:“以 易整,不武。”特指政治上没有秩序,跟治相对。孟子滕文 公下:“天下之生久矣,一治一。”引申为扰乱,破坏。论 语微子:“欲絜其

33、身而大伦。”(二)乐曲的末章。论语泰伯:“关雎之。”辞赋的结束语也叫。楚辞哀郢:“曰”。39. 【整】整齐,有秩序。跟“乱”相对。左传僖公三十年:“以乱易,不武。”又动词。整顿。左传宣公十二年: “子姑 军而经武乎! ”40. 【两】(一)数词。成对的两个,双方。庄子秋水:“涘渚崖之间,不辨牛马。”(涘:岸。)又让王:“臂重於天下也, 身亦重於臂。”左传成公二年:“且惧奔辟,而忝君。” 荀子劝学:“事君者不容。”双音词有“手”、“翼”、“ 庑”、“京”、“端”、“造”、“袖”等。引申为二。杜 甫南邻诗:“野航恰受三人。”(二)数词用作状语。双方施行同一行为,或遭受同一行为。左传成公三年:“释纍

34、囚以成其好。”荀子劝学:“目 不能视而明,耳不能听而聪。”现代成语有“全其美”, “败俱伤”等。(三)量词。成双才起作用的东西,或以双为单位的名 词,往往以“两”为量词。车有两轮,所以车以“两”为单位(后代写成“辆”)。诗经召南鹊巢:“之子于归,百御 之。”鞋子成双才起作用,所以屡以“两”为单位(後代说 成“双”)。诗经齐风南山:“葛屡五。”后来“两”用作重 量单位,二十四铢(zh 口)为一两,十六两为一斤。据汉书 律历志说,十二铢为一龠(yua),两龠为一两,所以叫“两”。41. 【贰】(一)副的。与“正”相对。周礼天官大宰:“乃施法於官府,而建其正,立其。”(指副职。)又秋官大司寇:“皆

35、受其而藏之。”(指副本。)孟子万章下:“帝馆甥于室。” (指副宫。帝:帝尧。馆:使居住。甥:女婿,指帝舜。)引申为辅助,辅佐。伪古文尚书周官:“公弘化,寅亮天地,弼予一人。”(二)重复一次。论语雍也:“不迁怒,不过。”(三)属於二主,事二主。左传隐公元年:“既而大叔命西鄙北鄙于己。”引申为不专一。跟“壹”相对。伪古文尚书大禹谟:“任贤勿,去邪勿疑。”又为离异,生二心。 左传僖公二十三年:“子盍蚤自焉。”(蚤:通“早” O)(四)不一样,不相同。孟子滕文公上:“从许子之道,则市贾不。”辨二,贰,两,再。“二”是一般数目字,“贰”与“二”虽同音,但它只用於特殊埸合,如“两属”,“两事”,“二心”等

36、。“贰”用作“二”,是后代的假借用法。“二” 和“两”在上古有很大的分别。“两”是指自然成双的事物,如“两手”,“两端”,“两翼”;“二”则表示一般数目,不能 取代“两”的上述作用。就后来称数方面而言,“两”的用法,选择条件较严,如“十二”不能说“十两”,“第二”也不能说成“第两”;“二”在这方面则较自由。另外, “两” 能作副词,“二”则无此作用。“两”和“再”有表面的相似 处,但实际内容完全不同。如“两说”和“再说”,“两度”和“再度”。就是同用来作状语,二者所表示的内容也不相 同。如“两得”是说得到两样东西,“再得”则表示一种东西得到了两次。42. 【兵】(一)兵器,武器。左传隐公元年:

37、“缮甲。”又成公二年:“擐甲执。”孟子梁惠王上:“弃甲曳而走。”(二)持兵器的人,士兵,军队。左传襄公元年:“败其徒於洧上。”(徒兵:步兵。洧 wei :水名,在今河南。) 引申为战阵之事,军事,战争。左传隐公三年:“公子州吁,嬖人之子也,有宠而好。”礼记礼运:“而由此起。”史 记孙子吴起列传:“世传其法。”43. 【车】(一)车子。上古的车,除用於运输和旅行以外,还有一种重要的用途,就是用於战争(兵车)。左传隐公元年:“命 子封师二百乘以伐京。”论语宪问:“桓公九合诸侯,不以 兵。”(二)牙床。左传僖公五年: “谚所谓辅相依,唇亡 齿寒者,其虞虢之谓也。”按,这个意义只用於“辅相依” 这个成

38、语里。“车字读 j u, ch e二音。44. 【甲】(一)古代军人穿的皮做的护身衣服。左传成公二年:“擐执兵。”引申为披甲执兵的人,即甲士。左传宣公二 年:“伏将攻之。”引申为动物身上有保护功用的硬壳。如“龟。”(二)天干的第一位。古代以干支纪日。尚书牧誓:“时 子昧爽,王朝至于商郊。”(昧爽:将明未明之时。)楚辞哀 郢:“之晁吾以行。”后来也用来纪年。引申为居第一位, 用如动词(较后起的意义)。汉书货殖传:“秦杨以田农而 一州。”史记魏其武安侯列传:“治宅诸第。” “甲第”二字连用指大宅(因为有甲乙次第)。史记孝武本纪:“赐列侯 第。”45. 【介】(一)疆界。诗经周颂思文:“无此疆尔。”

39、这个意义后来写作“界”。引申为居中,在中间。左传襄公九年:“居二大国之间。”战国策赵策三:“胜请为绍而见之於将 军。”现代汉语有双音词“媒”,“绍”。又特指居宾主之 间作传言人(有时是代言)。礼记檀弓下:“子服惠伯为。”(二)特立,直立(都是指品行)。孟子尽心上:“柳下惠不以三公易其。”又用来形容物体直立的样子。水经注卢江水:“又有孤石,立大湖中。”耿光明正大,具 有卓越的操守。形容词。楚辞离骚: “彼尧舜之耿兮,既 遵道而得路。”韩非子五蠹:“不养耿之士。”(三)量词。个。只限于“一”。尚书秦誓:“如有一臣。”后来用作谦称。三国志魏志管宁传:“自陈一野生,无军国之用。”王勃滕王阁序:“勃三尺

40、微命,一书生。”(四)甲。特指披甲执兵的人, 即甲士。左传宣公二年:“既而与为公。”用如动词时,表示披甲。左传成公二年: “不马而驰之。”虫有甲壳的虫。淮南子说山:“虫之动以固。”(五)通“芥”。比喻微末的事物。孟子万章上: “一 不以与人,一不以取诸人。”战国策齐策四:“孟尝君为相 数十年,无纤之祸者,冯谖之计也。 ”46. 【卒】(一)步兵。左传隐公元年:“具乘。”又成公十六年:“臣之实奔。”(二)终,终於。战国策赵策三:“为天下笑。”(三)死,上古特指诸侯大夫的死。左传僖公三十二年:“冬,晋文公。”(四)通“猝”(C u),匆忙急遽的样子。孟子梁惠王上:“然问曰:天下恶乎定?”辨军,士,

41、卒,兵。“军”是集体名词,跟“士” “卒” “兵”都不同。上古“兵”和“卒”有很大的区别:“卒”是战士,而“兵” 一般是指器械。左传文公七年:“训卒利兵。”“卒”是人,所以要训练;“兵”是戈矛之类,所以要“利”(磨它,使它锋利)。“士”和“卒”的分别是:作战 时,士在战车上面,卒则徒步。47. 【乘】(一)平声,读 ch?ng。动词。驾车,乘车。左传僖公四年:“与屈完而观之。”论语卫灵公:“殷之辂。”(辂I U:车之一种。)引申为乘船。诗经邶风二子乘舟:“二子舟,泛泛其景。“虽有智慧,不如势。”史记淮阴侯列传:“此胜而去国远斗, 其锋不可当。”(二)去声,读 shang。名词。兵车,包括一车四

42、马。 左传隐公元年:“缮甲兵,具卒。”(这里的“乘”指车和 士。)又量词。春秋时代,兵车一乘有甲士三人,步卒七十二人。左传隐公元年:“命子封帅车二百以伐京。古人所 谓“千之国”、“万之国”,是指国家具有这样的武装力 量。又岀使的车,田猎的车也都以“乘”为量词。庄子列御 寇:“其往也,得车数。”注意:春秋时代,车马相连,有车必有马,有马必有车。 论语公治长:“陈文子有马十乘,”这是说他有十乘车的马, 即四十匹马。论语雍也:“肥马”,这是说驾车用的是肥马。 不可理解为“骑马”。48. 【君】(一)封建时代天子和诸侯的通称。跟“臣”相对。左传文公十三年:“天生民而树之君。”又成公二年:“人不难 以死

43、免其君。”孟子离娄上:“欲为,尽道;欲为臣,尽 臣道。”注意:秦汉以来,实行中央集权。“君”只能指称天子。君子(1)春秋时代贵族男子的通称,往往包含尊敬 义。左传成公二年:“谓之子而射之,非礼也。”(2)指统 治者。孟子滕文公上:“无子莫治野人。”(3)旧时指有才 德的人。论语学而:“人不知而不愠,不亦子乎?”( 4)妻称夫。诗经王风君子于役:“子于役,不知其期。”(二)战国时代贵族、功臣的封号。如齐国田文号“孟尝”,赵国的赵胜号“平原”,乐毅为“望诸”。引申 为一般尊称。史记孙子吴起列传:“於是孙子(膑)谓田忌曰:弟重射,臣能令胜。”(弟:但,只管。)又魏其武 安侯列传:“上乃曰:除吏已尽未

44、? ”又:“上怒曰: 何不遂取武库!(上:指汉武帝。)(三)指父母。易经家人:“家人有严焉,父母之谓也。”引申为子孙对祖先的称呼。尚书伪孔传序:“先孔子,生於周末。”后世特指父亲。王勃滕王阁序:“家作宰,路出名区。”49. 【师】(一)军队二千五百人为一师。一般泛指军队。左传僖 公四年:“齐侯以诸侯之侵蔡。”又僖公三十二年:“使出 於东门之外。”(二)传授知识技术的人,老师。跟“弟子”相对。论 语卫灵公:“当仁不让於。”“师”又用如动词。司马迁报任安书:“若望仆不相。”(望:怨。仆:自谦之称。)韩愈 师说:“巫医乐师百工之人,不耻相。”(三)乐官。上古乐师一般用盲人充任。论语卫灵公:“故相之道

45、也。”(相xi eg:引导、佐助盲人o)先秦 有“旷”、“挚”、“冕”。(旷、挚、冕:都是人名)50. 【姑】(一)父之姊妹。诗经邶风泉水:“问我诸)”(二)夫之母。左传昭公二十八年:“伯石始生,子容之母走谒诸)”(伯石刚生下来的时候,子容的母亲跑去告 诉她的婆婆)诸:“之於”的合音。)朱庆余近试上张水部诗:“洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅)”(按:公婆并称时,则称“舅”。也称“嫜”)(三)夫之姊妹。古诗焦仲卿妻:“新妇初来时,小始扶床。”(四)姑且,暂且。左传隐公元年:“子待之)”战国策齐策四:君咼枕为乐矣。51.【女】(一)妇女。特指未嫁的女子。诗经周南关雎:“窈窕淑,君子好逑)”又邶风静女

46、:“静其姝,俟我于城隅)” 也泛指女性。楚辞离骚:“众嫉余之蛾眉兮)”易经序卦:“有男,然后有夫妇)”用作定语时,表示女的,女性的) 诗经小雅斯干:“乃生子)”(女子:女性的孩子)(二)女儿。荀子成相:“妻以二,任以事)”杜甫赠 卫八处士诗:“昔别君未婚,儿忽成行)”(三)星宿名)二十八宿之一)但“牛”连称时,“女” 则是指织女星)(四)读r U)你,你们。诗经魏风硕鼠:“逝将去)” 左传僖公四年:“五侯九伯,实征之)”这个意义又写作“汝”)辨妇,女。已嫁的为“妇”,未嫁的叫“女”。有时 候已嫁未嫁的女性都可统称为“女,如诗经卫风氓的“女也不爽”的“女”就是已婚的,但未婚的女性决不能称 “妇”

47、)52. 【族】(一)亲属。一般指同姓的亲属。左传僖公五年:“宫之奇以其行)”用作动词,表示灭族。这是专制时代的残 酷刑法之一)史记项羽本纪:“毋妄言,矣!”引申为种类) 淮南子俶真:“万物百)”双音词有“水”,“语”。(二)聚结)庄子养生主:“每至於,吾见其难为,怵然为戒。”又在宥:“云气不待而雨)”又为丛聚。尔雅 释木:“木生为灌)”引申为众,一般。庄子养生主:“庖月更刀,折也)”53. 【党】(一)上古时代,五百家为党。论语雍也:“以与尔邻里乡乎。”又子路:“宗族称孝焉,乡称弟(悌)焉) ”(二)亲族,姻戚。礼记坊记:“睦於父母之)”旧有“父”、“母”、“妻”等名)(三)集团,集团的成员

48、。左传襄公二十一年:“皆栾氏之也)”与同党的人)汉书霍光传:“后桀与有潛光者。”引申为袒护,偏袒,凭私人交情。尚书洪范:“无偏无。”左传襄公三年:“举其偏,不为)”按:在古代 汉语中,“党”指集团时,一般只用於贬义,所以引申为偏袒)辨党,党)古代二字不同。虽同都是姓,但“党” 读zh mg,“党读d eng (今读上声)。我国古代少数民族名(西 的别种)“党项”的“党”,更不作“党”。54. 【雠】(仇)仇人)左传襄公三年:“称解狐,其也。又:“称其, 不为谄。”关於“仇”与“雠”的分别,参看“仇”字条)55. 【河】专有名词)黄河)左传僖公四年:“东至于海,西至于) 孟子梁惠王上:“内凶,则

49、移其民於东)”吕氏春秋察传: “晋师三豕涉)”引申为一般河流)杜甫春望诗:“国破山 在。”注意:在上古时代,“河”专指黄河。即使在后代,除 非用於双音的河名(如“交河”),或“河山”、“山河”连用, 否则一般仍指黄河。如杜甫前出塞诗:“隔见胡骑,倏忽数百群。”56. 【防】(一)名词。河堤,河坝。吕氏春秋慎小:“巨容蝼而漂邑杀人)”(大堤有洞穴容蝼蛄,就会溃决,漂没城邑, 淹死人民)(二)动词。筑堤防水。左传襄公三一年:“然犹川,大决所犯,伤人必多)”引申为提防,防备。古诗君子 行:“君子未然,不处嫌疑间)”57. 【城】城墙,高大的围墙(指围绕都邑的)。左传隐公元年:“都过百雉,国之害也)”

50、又僖公四年:“以此攻,何不克?”用如动词时表示筑城,造城。诗经邶风击鼓:“土国漕。”(土:动词)作土功。国:国都。漕:地名) )又 小雅出车:“彼朔方)”(朔方:古地名)注意:在古代汉 语里,“城”字只指防御用的建筑物,不指政治区域)辨城,郭)“城”与“郭”并称的时候,“城”指内城,“郭”指外城。孟子公孙丑上:“三里之城,七里之郭)“城郭”二字连用时,也就指一般的城)58. 【池】(一)护城河。左传僖公四年:“楚国方城以为城,汉水以为)”礼记礼运:“城郭沟以为固)”孟子公孙丑上:“城非不高也,非不深也)”注意:“池”在上古汉语里, 一般多作“护城河”讲)(二)积水的凹地)庄子逍遥游:“南冥者,

51、天也)”孟子梁惠王上:“数罟不入洿)”后世指园林中或风景区的 方形水塘)59. 【田】(一)农田。孟子梁惠王上: “百亩之,勿夺其时)”引申为耕种(此义又写作“佃”)。杨恽报孙会宗书:“彼南山。”(二)打猎。左传宣公二年:“宣子於首山)”孟子梁惠王下:“今王猎於此)”后来写作“畋”。60. 【馆】招待所,客舍。左传襄公三十一年:“乃筑诸侯之)”又动词。住,安置。左传僖公五年:“师还,于虞)”孟子万章下:“帝甥於贰室)”(帝:帝尧)甥:壻,指舜。贰 室:副宫。)引申为华丽的房屋(后起义)。王勃滕王阁序:“临帝子之长洲,得仙人之旧)”辨馆,舍)“馆”和“舍”是同义词,都是馆驿或 客舍)所以“馆舍”

52、二字可以连用。战国策赵策二:“今奉阳君捐馆舍。”(捐:抛弃)捐馆舍,婉言指死)当然,“舍” 字的其他意义则是“馆”字所不具备的)常用词(二)62字辞谢责让争使令属托往来去从违即就趋赴战击引却冯据约解释具给计谋会习疾病饿厌衰崩匮困侈靡 寡少微强固 再三帝后王侯子息宗庙诗书礼乐61. 【辞】(一)口供。尚书吕刑:”两造具备,师听五。“(两造:诉讼的双方。师:狱官。)汉书赵广汉传:”有诏即讯, 服。(讯:审问。)(二)言词,话。吕氏春秋察传:“多类非而是,多类是而非。”引申为言之成文的,文辞。易经乾卦:“修立其诚。”论语卫灵公:“达而已矣。”这种意义与“词”相 通,后来常写作“词”。引申为口实,借口

53、。三国志吴志周 瑜传:“挟天子以征四方,动以朝廷为。”(三)文体的一种。曹丕典论论文:“王粲长於赋。”文心雕龙辨骚:“名儒赋,莫不拟其仪表。”又如书有“楚”,文章有“归去来”。(四)不受。论语雍也:“与之粟九百,。”引申为推辞。左传僖公三十年:“曰:臣之壮也,犹不如人;今老 矣,无能为也已。”又为告别。战国策赵策三:“遂平原君而去。”又为躲避。如说“不辛苦”。按:说文於第一义写作“辞”,其他义作“辞”。实际上, 二者同音,是可以通用的;而且即使在第一义,古书一般也 都作“辞”,不作“辞”。62. 【谢】(一)道歉。战国策齐策四:“宣王曰:寡人有罪国家。”又:“封书,孟尝君。”又赵策四:“入而徐

54、趋,至 而自曰。”又魏策四:“秦王色挠,长跪而之。”注意: 在上古汉语里,这种意义最为常见。(二)辞。礼记曲礼上:“大夫七十而致事,若不得,则必赐之几杖。”(致事:退职。)史记儒林列传:“绝宾客。” 成语有“闭门客。”(三)告,告诉。古诗为焦仲卿妻作:“多后世人,戒之慎勿忘!”(四)对别人的帮助或赠与表示感激。汉书张汤传:“尝有所荐,其人来。”按:这与现代的意义一样,但上古罕见。(五)衰退,凋谢(后起义)。范缜神灭论:“形则神 灭。”杜甫九日诗:“干戈衰两相催。”63. 【责】(一)读zh ci,债务,债款。战国策齐策四:“先生不羞,乃有意欲为文收於薛者乎? ”按:这个意义在上古都 只写作“责

55、”,后代才写作“债”。(二)要求。左传桓公十三年:“宋多赂於郑。”(赂:财物。)引申为对别人或自己道德品行上的要求。论语卫灵 公:“躬自厚而薄於人。”今成语有“求全备。”再引申 为用言语批评别人。战国策赵策三:“梁客辛垣衍安在?吾请为君而归之。”(三)责任。孟子公孙丑下:“有言者不得其言则去。”64. 【让】(一)责备。左传僖公五年:“公使之。”史记项羽本纪:“二世使人章邯。”(二)退让,不跟别人争夺权利,跟“争”相对。这是儒家所提倡的一种社会道德。战国策赵策三:“鲁仲连辞者三,终不肯受。”礼记礼运:“刑仁讲。”引申为谦让。 论语先进:“其言不。”又卫灵公:“当仁不於师。”(三)把权益和职位让

56、给别人。尚书舜典:“禹拜稽首, 于稷、契暨皐陶。”论语泰伯:“三以天下。”禅以帝 位让给别人。后汉书逸民传论:“耻闻禅。”引申为先人后己,避让。如“路”,“座”。65. 【争】(一)跟别人抢着要同一个东西。左传隐公十一年:“公孙阏(a)与颍考叔车。”引申为竞争。左传成公三年:“晋未可与。”战国策楚策一:“自以为无患,与人无也。” 又赵策三:“前与齐闵王强为帝。”又引申为为了真理而与 人辩论。战国策赵策三:“鄂侯之急。”现代成语有“据理 力”。(二)读zhang,去声。谏,规劝。“臣、“友、“子”,都见於孝经。后来写成“诤”。66. 【使】(一)使,叫,让。左传僖公三十年: “杞子、逢孙、 杨孙

57、戍之。”又僖公三十二年:“郑人我掌其北门之管。” 又隐公元年:“无滋蔓。”(二)读sh 1,去声。奉使命(外交上的)。论语子路: “於四方,不辱君命。”又名词。奉使命的人,使臣。战国策齐策四:“千金,重币也;百乘,显也。”又:“梁三反。”汉书苏武传:“匈奴来。”又:“单于使晓武。”(第 一个“使”字读上声,动词;第二个“使”字读去声,名词。) 者派遣为代表的人,奉使命的人。战国策齐策四:“遣 者,黄金千斤,车百乘,往聘孟尝君。”史记项羽本纪:“项王者来。”(三)连词。假使。论语泰伯:“如有周公之才之美,骄且吝,其余不足观也已。”史记魏其武安侯列传:“上曰:武安侯在者,族矣! ”67. 【令】(

58、一)发出命令。论语子路:“其身正,不而行;其身不正,虽令不从。”孟子离娄上:“既不能,又不受命。” 注意:“令”字在古代往往用作不及物动词。又名词。命令。孟子梁惠王下:“王速出。”(二)旧读丨mg。使。战国策赵策四:“有复言长安 君为质者,老妇必唾其面。”杜甫北征诗:“遂半秦民,残 害为异物。”引申为假使。史记魏其武安侯列传: “我百岁 后,皆鱼肉之矣。”就纵使,即使。胡铨上高宗封事:“就敌决可和,尽如伦议,天下后世谓陛下何如主也?”(伦:王伦。当时的投降派。)(三)总其事的官。春秋时代,楚国的相称“尹”。论语公冶长:“尹子文三仕为尹。”秦汉以后,政府部门 的主管人称“令”,如“中书”,“郎中

59、”。又县的长官也 叫“令”。秦汉时代,县满万户者称“令” ,不满者称“长”。 后汉书董宣传:“后特征为洛阳。”后世县官都称“令”。 方苞狱中杂记:“有洪洞杜君者。”(四)文体的一种。昭明文选有“令”一类。萧统文选序:“又诏诰教之流,表奏牋记之列。”(五)时令。礼记月令:“孟春行夏,则雨水不时。”又:“季冬之月论时,以待来岁之宜。”(六)形容词。善的,好的。诗经大雅卷阿:“闻望。”又鲁颂閟宫:“妻寿母。”引申为对别人亲属的敬词。 如:“尊”,“兄”,“弟”等。68. 【属】(一)读zh n,动词。连接。庄子马蹄:“万物群生,连其乡。”引申为跟随。史记项羽本纪:“项王渡淮,骑能者百余人耳。”(二)读sh ,隶属。史记项羽本纪:“项羽由是始为诸 侯上将军,诸侯皆焉。”又:“当阳君、蒲将军皆项羽。”(三)读

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。