7.医学免疫学

7.医学免疫学

《7.医学免疫学》由会员分享,可在线阅读,更多相关《7.医学免疫学(32页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

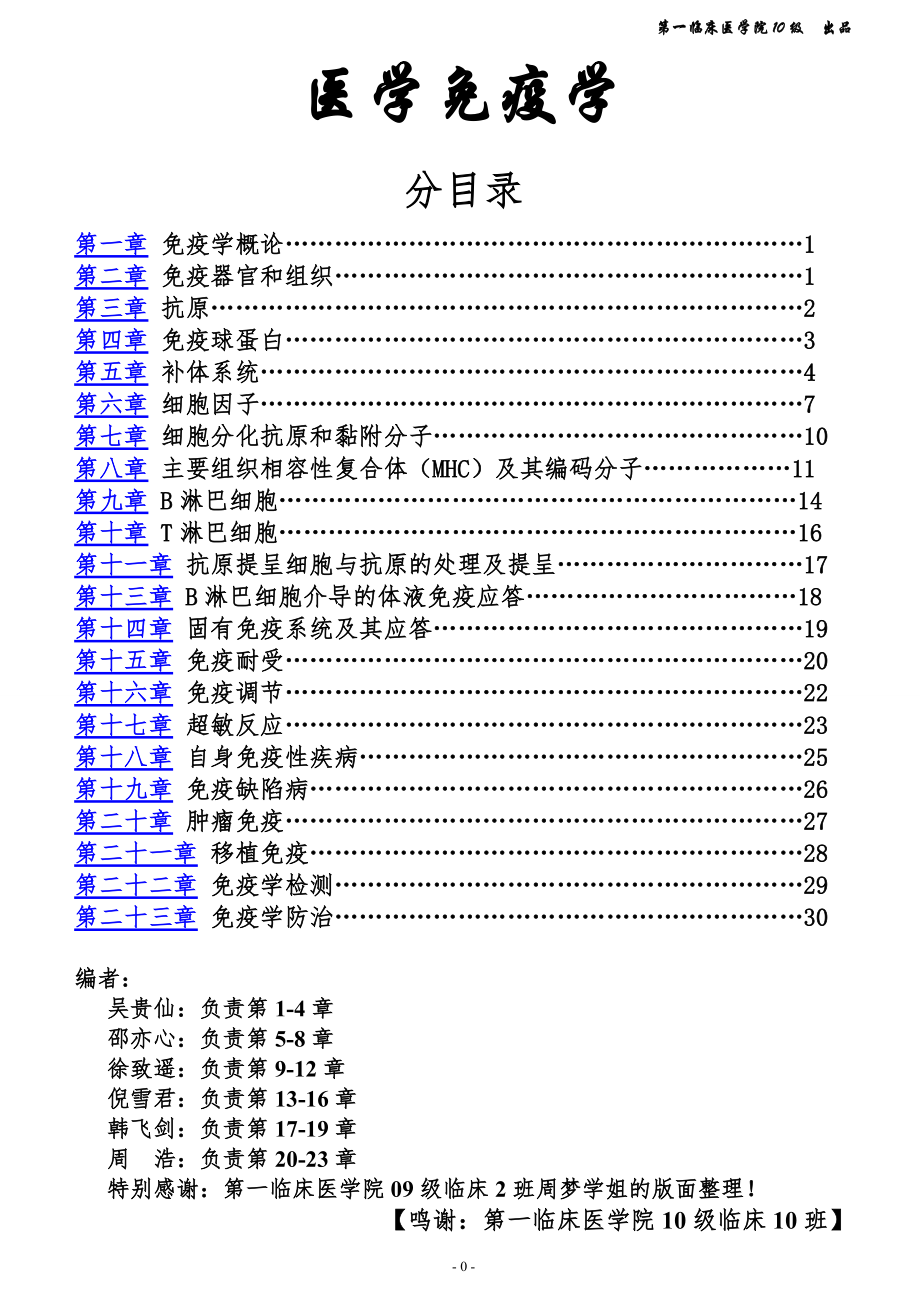

1、第一临床医学院10级 出品医学免疫学分目录第一章 免疫学概论1第二章 免疫器官和组织1第三章 抗原2第四章 免疫球蛋白3第五章 补体系统4第六章 细胞因子7第七章 细胞分化抗原和黏附分子10第八章 主要组织相容性复合体(MHC)及其编码分子11第九章 B淋巴细胞14第十章 T淋巴细胞16第十一章 抗原提呈细胞与抗原的处理及提呈17第十三章 B淋巴细胞介导的体液免疫应答18第十四章 固有免疫系统及其应答19第十五章 免疫耐受20第十六章 免疫调节22第十七章 超敏反应23第十八章 自身免疫性疾病25第十九章 免疫缺陷病26第二十章 肿瘤免疫27第二十一章 移植免疫28第二十二章 免疫学检测29第

2、二十三章 免疫学防治30编者:吴贵仙:负责第1-4章邵亦心:负责第5-8章徐致遥:负责第9-12章倪雪君:负责第13-16章韩飞剑:负责第17-19章周 浩:负责第20-23章特别感谢:第一临床医学院09级临床2班周梦学姐的版面整理!【鸣谢:第一临床医学院10级临床10班】第一章 免疫学概论1概念:1免疫:机体免疫系统识别和排除抗原性异物,对自身成分形成免疫耐受,以维持机体生理平衡与稳定的功能。 2免疫防御:防止外界病原体的入侵及清除已入侵的病原体及有害的生物性分子。3免疫监视(immunological surveillance):监督机体内环境出现的突变细胞及早期肿瘤,并予以清除。4免疫自

3、稳:免疫系统对自身组织细胞表达的抗原(解释见后)不产生免疫应答,不导致自身免疫病,反之,对外来病原体及有害生物分子表达的抗原,则产生免疫应答,予以清除,从这层功能上说,免疫系统具有“区分自我及非我”功能。2组成: 免疫器官(胸腺、骨髓、脾、淋巴结等)免疫系统 免疫组织(黏膜相关淋巴组织 ) 免疫细胞(吞噬细胞、自然杀伤细胞、T 及B 淋巴细胞) 免疫分子(细胞表面分子、抗体 细胞因子、补体等等)3免疫系统的三大基本功能功能正常表现 异常表现1.免疫防御防止、清除病原体(抗感染免疫)超敏反应、 免疫缺陷病2.免疫监视清除突变或癌变细胞(抗肿瘤免疫)肿瘤、持续病毒感染3.免疫自稳维持内环境稳定 (

4、消除损伤或衰老细胞,对自身组织成分耐受)自身免疫病4免疫学发展经历的三大时期,举例各时期重要事件和人物1、 经验免疫学时期人痘苗(开始于中国的南宋时期,公元11世纪)牛痘苗(开始于英国Jenner医生,公元18世纪)2. 科学免疫学时期(19世纪中叶-20世纪中叶) 1880年,巴斯德研制减毒疫苗,预防鸡霍乱,炭疽杆菌,狂犬病等疾病。(人工主动免疫方法) 1890年,培林(von Behring)和北里(Kitasato),在Koch实验室制造抗白喉杆菌外毒素血清治疗白喉(人工被动免疫方法) Burnet的克隆选择学说3、 现代免疫学时期抗原识别受体多样性和特异性的遗传基础 1978年发现抗体

5、基因重排是B细胞抗原识别受体多样性的原因T细胞抗原受体基因的克隆免疫遗传学和MHC限制的发现细胞因子及其受体发现信号转导途径的发现第二章 免疫器官和组织1.概念:1 淋巴细胞归巢:随血液循环运行至外周免疫器官(淋巴结)的淋巴细胞,通过其表面归巢受体与HEV 表面相应血管地址素结合,促使淋巴细胞黏附于HEV,继而迁移至淋巴结相应特定区域内定居。2 淋巴细胞再循环:淋巴细胞(T、B)经淋巴循环及血液循环,运行并再分布于全身淋巴组织中。2.免疫器官组织的组成、结构及其功能。中枢免疫器官免疫细胞发育、分化、成熟的场所骨髓:B细胞发育成熟的场所胸腺:T细胞发育成熟的场所外周免疫器官成熟的免疫细胞定居、执

6、行免疫应答功能的场所淋巴结脾:最大的免疫器官黏粘膜相关淋巴组织:扁桃体、阑尾、小肠集合淋巴结等第三章 抗原1. 概念:1 抗原:是指能刺激机体的免疫系统产生特异性免疫应答,并能与免疫应答的产物(抗体或致敏淋巴细胞)在体内外特异性结合的物质(或能与 TCR/BCR结合,从而激活T/B 细胞,使之增殖、分化,产生抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合的物质)。2 抗原表位:抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。一种抗原决定基(表位)决定一种特异性,可刺激机体产生一种相应的抗体。3 共同抗原表位:存在两种不同抗原间的相同或相似的抗原表位,称为共同抗原表位。4 胸腺依赖性抗原(TD-Ag):此类抗原刺激 B

7、 细胞产生抗体时依赖于T 细胞辅助,故又称T 细胞依赖抗原。绝大多数蛋白质抗原如如病原微生物、血细胞、血清蛋白等均属TD-Ag。5 胸腺非依赖性抗原(TI-Ag):该类抗原刺激机体产生抗体时无需T 细胞的辅助,又称T 细胞非依赖性抗原。 6 异嗜性抗原:为一类与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原。7 超抗原:某些抗原物质,只需要极低浓度(110ng/ml)即可激活220T 细胞克隆,产生极强的免疫应答,这类抗原称之为超抗原(superantigen,SAg)。8 佐剂:预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答类型的非特异性免疫增强性物质,称为佐剂(adj

8、uvant)。9 丝裂原:有丝分裂原,非特异性激活某一类淋巴细胞的全部克隆。2. 区分抗原表位的类型。 构象决定基(conformational determinant):序列上不相连续的多肽或多糖在空间构象上形成的决定基。 顺序决定基(senquential determinant):一段序列上相连续的氨基酸片段,又称线形决定基(linear determinant) T细胞决定基:T细胞决定簇位于抗原分子内部,必须由APC将抗原加工处理为小分子多肽并与MHC分子结合,然后才能被TCR所识别,为线性决定簇。 B细胞决定基:BCR能与未经APC加工的抗原发生反应,其识别的靶结构主要位于抗原分子

9、表面的表位,为构象或线性表位。影响影响抗原诱导免疫应答的因素抗原分子的理化特性 化学性质:大分子有机物,无机物不能成为抗原。蛋白质 多糖核酸脂类 分子量:一般来说,分子量越大,化学结构越复杂,免疫原性越强;单明胶分子量100 KD免疫原性很弱,原因为直链氨基酸,易降解。 化学结构:化学结构越复杂,免疫原性越强.尤其是含芳香族氨基酸的 分子构像 易接近性 物理性状:聚合蛋白质 单体蛋白质 颗粒性抗原 可溶性抗原宿主方面的因素 遗传因素 年龄、性别、健康状态抗原进入机体方式的影响:皮内皮下腹腔和静脉内口服3. 抗原的不同分类。1.据诱生抗体时是否需Th细胞的参与TD-Ag(Thymus depen

10、dent antigen)胸腺依赖性抗原:(蛋白质抗原)-病原微生物,血细胞,血清蛋白等。TI-Ag(Thymus independent antigen)胸腺非依赖性抗原:-细菌脂多糖(TI-1Ag),荚膜多糖,聚合鞭毛素(TI-2Ag)等。2.与机体的亲源关系分异种抗原(xenogenic antigen):微生物及其代谢产物:细菌、病毒、真菌、外毒素、类毒素 动物免疫血清:抗毒素同种异型抗原自身抗原异嗜性抗原3.根据是否在APC内合成分类:内源性抗原(endogenous antigen)外源性抗原(exogenous antigen)4.其他分类:产生方式:人工、合成应答不同:肿瘤抗原

11、、移植抗原等特性:完全抗原、半抗原4. 非特异性免疫刺激剂的种类。1. 超抗原(Superantigen,SAg):极低浓度即可激活较多的T细胞克隆,产生极强的免疫应答,这类抗原称为超抗原。2. 佐剂(adjuvant):属非特异免疫增强剂,与抗原一起或预先注入机体后,可增强机体对抗原的免疫应答能力,或改变免疫应答类型,此物质称免疫佐剂。3. 丝裂原:有丝分裂原,非特异性激活某一类淋巴细胞的全部克隆第四章 免疫球蛋白1. 概念:免疫球蛋白:具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白。抗体:机体受抗原刺激后, B细胞增殖分化为浆细胞所产生的,主要存在于血清等体液中,能与相应抗原特异性结合的糖蛋白。

12、单克隆抗体:应用杂交瘤技术制备的,由识别一个抗原表位的B细胞克隆所产生的均一的、针对该表位的特异性抗体。基因工程抗体:根据研究者的意图,在基因水平对Ig分子进行切割,拼接或修饰,甚至是人工合成后导入受体细胞表达产生的新型抗体。2. 免疫球蛋白的基本结构、结构域的功能。重链和轻链,可变区和恒定区,铰链区,结构域3. 免疫球蛋白J链和分泌片的作用。J链(连接链)(Joining Chain):参与IgA、IgM多聚体的连接分泌片:SP(Secretory Piece):抗酶解作用(稳定SIgA的作用);转运IgA4.免疫球蛋白的水解片段及相应的酶。 木瓜蛋白酶 IgG - 2 Fab段 + Fc段

13、 (抗原结合片段)(可结晶片段) 胃蛋白酶 IgG -F(ab)2 段 + pFc段 (抗原结合片段) 碎片5.免疫球蛋白的血清型(内源性因素所致异质性)分类。同种型(isotype)同种共有同种异型(allotype)同种的不同个体不同独特型(idiotype,Id)同一个体的不同Ig特有6.免疫球蛋白的生物学功能。V区的功能:特异结合抗原C区的功能 1. 激活补体 2. 结合细胞的Fc受体 3. 通过胎盘和粘膜(IgG和IgA)7.免疫球蛋白分类、型的依据;各类Ig的重要特性与功能。分类依据:在同一种属的所有个体内,Ig 重链C 区所含抗原表位不同分型依据:在同一种属所有个体内,根据Ig

14、轻链C 区所含抗原表位的不同1. IgG特点:含量高(占Ig总量75%80%); 产生迟,在体内持续时间长; 唯一能通过胎盘的Ig ; 免疫作用强、广; 某些自身抗体如抗核抗体等属于IgG 。功能:中和作用(中和毒素和中和病毒); 调理作用; 激活补体(IgG3 IgG1 IgG2, IgG4例外); 参与ADCC。2. IgM特点:分子量最大的Ig; 产生早,在体内持续时间短; 构成天然(ABO)血型抗体 免疫作用强、广 膜表面IgM属于BCR,是未成熟B细胞标志功能:中和作用(中和毒素和中和病毒); 调理作用 激活补体。3、 IgA血清型:多数以单体形式存在,血清中含量1015。血清型Ig

15、A具有中和毒素、调理吞噬的作用。分泌型(SIgA):组成:由两个单体、一个J链和一个分泌片组成, 分布:粘膜表面和唾液、泪液、初乳等分泌液中, 作用:参与机体的粘膜局部抗感染作用;4、IgD:以单体形式存在于血清中,含量低,不能通过胎盘,也不能激活补体;B细胞膜上的 mIgD是成熟B细胞的重要标志,构成BCR,参与B细胞的活化、增殖和分化;5. IgE:血清中含量最少;参与I 型超敏反应的发生;参与抗寄生虫免疫。8.人工制备抗体的种类。1 多克隆抗体(Polyclonal antibody,PAb):由含多种抗原表位的抗原刺激机体多个B细胞克隆产生的免疫血清,含多种抗体的混合物,称多克隆抗体。

16、2单克隆抗体(Monoclonal antibody,McAb):应用杂交瘤技术制备的,由识别一个抗原表位的B细胞克隆所产生的均一的、针对该表位的特异性抗体。3 基因工程抗体(Gentic engineerin):根据研究者的意图,在基因水平对Ig分子进行切割,拼接或修饰,甚至是人工合成后导入受体细胞表达产生的新型抗体。第五章 补体系统一、补体系统的概念及组成补体(Complement,C):一组存在于血清、组织液和细胞膜表面的,经活化后具有酶活性的蛋白,参与免疫防御、免疫调节等作用,也称为补体系统。补体系统的组成1、补体固有成分 (1)参与经典活化途径的成份:C1(C1q、C1r、C1s)、

17、C2、C4(2)参与旁路活化途径的成份:B因子,D因子,P因子(备解素)(3) MBL途径成份:甘露聚糖结合凝集素(MBL)、MBL相关的丝氨酸蛋白酶(MASP) (4)补体活化的共同组分: C3 、 C5C92、补体调节蛋白 以可溶性或膜结合形式存在,调节补体活化强度和范围 可溶性: C1INH:C1抑制物 I因子(C3b灭活因子):对C3b具强大而迅速的灭活作用 H因子:C3b灭活因子促进因子 C4bp,S蛋白,群集素膜表面:衰变加速因子DAF,CD55膜辅助蛋白MCP,CD46CD59,C8bp,CR13、补体受体(CR) 介导补体活性片段或调节蛋白生物学效应 目前已发现: CR1到CR

18、5,C3aR、C4aR,C5aR,C1qR,C3eR ,H因子受体(HR) 补体的特点:1,补体成分均为糖蛋白,多属球蛋白2,多数补体成分(尤其是固有成分)对热不稳定,经 56温育 30 分钟即灭活;3,肝细胞(90%)和巨噬细胞是补体的主要产生细胞。4,C3含量最高5,以无活性的酶前体存在,激活后发挥作用二、补体的三条活化途径激活可在液相或固相上进行,其片段复合物并非固定在细胞膜上的某一点,而是向前滚动,越移越大,类似滚雪球。1.经典途径:指主要由C1q与激活物结合后,顺序活化C1r、C1s、C2、C4、C3,形成C3转化酶(C4b2a)与C5转化酶(C4b2a3b)的级联酶促反应过程激活物

19、:抗原抗体复合物(IgM,IgG)参与的补体成分:C1-C9启动阶段:C1活化C1q与2个以上Fc段结合,相继活化C1r和C1s,产生具丝氨酸蛋白酶活性的C1qrs(C1酯酶)IgG亚类激活C1q的能力:IgG3 IgG1 IgG2 ( IgG4无激活经典途径的能力) 1、抗原抗体特异结合活化 2、反应顺序为C1qrs-C4-C2-C3-C5-C6-C7-C8-C9 3、产生3个酶:C1酯酶, C3转化酶,C5转化酶 2.旁路途径旁路激活途径又称替代激活途径,指由B因子、D因子和备解素(P因子)参与,不依赖于抗体,直接由微生物或外源异物激活C3,形成C3与C5转化酶,激活补体级联酶促反应的活化

20、途径。激活物: 某些细菌,内毒素,酵母多糖,葡聚糖,凝聚的IgA,IgG4参与成分:C3,C5C9,B因子,D因子,P因子(无C1、C4、C2)生理情况下(低水平活化) 体液中的蛋白水解酶,使C3,B,D,P因子缓慢发生裂解,形成C3转化酶,但很快被相应的抑制物(H、I 因子)灭活。备解素(P因子)与C3b与Bb分子结合可稳定转化酶防止其被降解。旁路途径的激活与调节具有如下两个重要特点:(1) 旁路途径可识别自己与非己:正常情况下,体内不断产生低水平 C3b,少数 C3b可以随机方式与颗粒表面形成共价键。若沉积在自身细胞表面,C3b 可被调节蛋白迅速灭活,并中止级联反应。反之,若与缺乏调节蛋白

21、的微生物表面结合,则 C3b可与 B 因子形成稳定的 C3bB,进而形成具有酶活性的 C3bBb。(2) 旁路途径是补体系统重要的放大机制:稳定的 C3bBb 复合物可催化产生更多 C3b分子,后者再参与旁路激活途径,形成更多 C3 转化酶。上述过程构成了旁路途径的反馈性放大机制。3. MBL途径(凝集素途径) 激活物:含N氨基半乳糖或甘露糖的病原微生物参与成分: MBL 、MASP1、MASP2、C4、C2、C3 ,C5-C9(无C1)MBL类似于C1q,MBL与病原微生物表面的N氨基半乳糖或甘露糖结合后,构象改变,激活与之相连的MBL相关的丝氨酸蛋白酶(MASP)MASP有两类:MASP1

22、:裂解C4和C2分子,活化经典途径MASP2:裂解C3生成C3b,活化旁路途径4补体激活的共同终末过程攻膜复合物(membrane attack complex ,MAC):C5b6789n三条补体活化途径形成的 C5 转化酶,均可裂解 C5为C5a,C5b,细胞膜表面的C5b与C6、C7、C8依次结合形成C5b678复和物。该复和物诱发C9在细胞膜表面共聚,形成膜表面的通道结构MAC,造成胞膜的穿孔损伤。 经典途径 旁路途径MBL途径 激活物质抗原-抗体复合物IgM,IgG病原体表面多糖,凝集的IgA,IgG4病原微生物表面的N氨基半乳糖或甘露糖参与成分C1C9 C3,C5C9 B,D,P

23、因子C29、MBL,MASP1、MASP2C3转化酶C4b2bC3bBbC4b2b 、C3bBbC5转化酶C4b2b3bC3bBb3bC4b2b3b、C3bBb3b出现顺序最晚最早其次特点感染晚期发挥作用再次免疫感染早期发挥作用存在正反馈放大环感染早期发挥作用交叉促进经典和旁路途径三、补体系统的调节控制补体活化的启动;补体活性片段的自发性衰变;血浆中和细胞膜表面存在多种补体调节蛋白,通过控制级联酶促反应过程中酶活性和MAC组装等关键步骤而发挥调节作用(一)调控经典途径C3转化酶和C5转化酶1. C1抑制物 C1抑制物缺陷,导致C2a过多遗传性血管性水肿 2. C4结合蛋白(C4bp)3. 补体

24、受体1(CR1)4. 膜辅助蛋白(MCP)5. 衰变加速因子(DAF) 6. I因子(裂解C4b)(二)调控旁路途径C3转化酶和C5转化酶抑制C3转化酶的形成,或促进C3转化酶的解离(同C5转化酶):I因子(裂解C3b)、 H因子、CR1、 MCP对旁路途径的正性调节作用:P因子(三)膜攻击复合物形成的调节抑制MAC的形成(分布在正常细胞,免遭补体溶解作用):1. C8结合蛋白(C8bp):同源限制因子(homologous restriction factor,HRF)抑制MAC组装和膜溶解2. CD59:膜反应性溶解抑制物(MIRL),阻碍C56与C7、C8结合3. S蛋白:阻碍C5b67

25、与靶细胞膜结合4. 群集素:抑制MAC组装促进解离 四、补体的生物功能MAC:介导细胞毒效应;活性片段:介导多种生物学效应(一) 溶菌溶解病毒和细胞的细胞毒作用:溶菌溶血抗病毒(二) 调理作用:C3b(或C4b,iC3b)附着于细菌或其他颗粒表面与吞噬细胞表面CR1(或CR3,CR4)结合促进吞噬细胞的吞噬细菌(调理作用)。CR1与IgFc可分别调节调理作用,同时参与称联合调理作用。(三) 免疫黏附:可溶性抗原-抗体复合物活化补体产生C3b与免疫复合物共价结合C3b与表达CR1的红细胞、血小板黏附免疫复合物转移至肝、脾被巨噬细胞清除(四)炎症介质作用:(1)过敏毒素作用:C3a,C5a:激活肥

26、大细胞,嗜碱性粒细胞,毛细血管通透性增高 、内脏平滑肌收缩(2)趋化作用:C5a:激活中性粒细胞,单核细胞,肥大细胞,促进中性粒细胞黏附趋化(C3a无)5、补体与疾病的关系(了解)(一)遗传性补体缺陷相关疾病:C1INH缺陷(二)补体与感染性疾病:微生物促进补体活化后,微生物表面与C3b、iC3b、C4b等补体片段结合,通过CR1、CR2而进入细胞,使感染播散;某些微生物可以补体受体或补体调节蛋白作为其受体而入侵细胞。例如:EB病毒以CR2为受体;麻疹病毒以MCP为受体;柯萨奇病毒和大肠杆菌以DAF为受体;等等。(三)补体与炎症性疾病:创伤、烧伤、感染、缺血再灌注、体外循环、器官移植等均可激活

27、补体系统,释放炎症介质和细胞因子而参与炎症反应。(四)补体与异种器官移植:天然抗体活化补体使内皮细胞损伤,导致炎症及血栓形成,引起超急性排斥反应。 第六章 细胞因子一、细胞因子(cytokine,CK)由机体多种细胞分泌的、通过结合细胞表面的相应受体发挥作用的,具调节固有免疫和适应性免疫应答,促进造血以及刺激细胞活化、增殖和分化等功能的小分子蛋白质统称。 二、细胞因子的共同特点多为小分子多肽(830kDa)产生的多源性:一种CK可由多种细胞产生;一种细胞也可产生多种CK非特异性: CK与靶细胞的结合,无抗原特异性。高效性:极微量CK即可发挥显著效应。(pg水平)细胞因子的作用方式:自分泌(IL

28、-2),旁分泌(IL-12),内分泌(TNF-)CK作用特点:(1)多效性:一种细胞因子可对多种靶细胞发挥作用,产生多种不同的生物学效应。(2)重叠性:几种不同的细胞因子也可对同一种靶细胞发挥作用,产生相同或相似的生物学效应(3)拮抗性:一种细胞因子抑制另一种细胞因子的作用(4)协同性:一种细胞因子强化另一种细胞因子的作用三、细胞因子的分类1、白细胞介素 (Interleukin,IL)本来指的是介导白细胞之间的相互作用。包括IL-1IL-35。名称主要产生细胞作用IL-1MO/M等促进T、B活化、增殖;发热;前炎症因子IL-2(T细胞增殖因子)活化T细胞刺激T增殖、分化IL-3(多集落刺激因

29、子)T细胞刺激造血干细胞增生(IL-7、11)IL-4Th2、 NKT促进T向Th2分化;B活化、增殖、分化、产生Ig;IgE产生IL-6MO/M、T、内皮细胞 刺激T、B增殖分化,前炎症因子IL-8MO/M、内皮细胞等 趋化因子,引起炎症,前炎症因子IL-10MO /M 、T 抑制Th1的作用、抑制前炎症因子的产生,抑制MO IL-12MO、B增强NK活性,促进T向Th1分化,抑制IgE产生IL-13TH2促进B活化、增殖、分化, IgE产生,抑制TH1活性和前炎性细胞因子IL-17TH17诱导炎性细胞因子、趋化因子、G-CSF、GM-CSFIL-23DC和吞噬细胞维持TH17细胞增殖和扩增

30、IL-35Treg促进Treg分化,抑制TH172、干扰素家族干扰素(Interferon,IFN),最早发现,能干扰病毒的感染和复制概念:指由干扰素诱导剂或病毒感染诱导组织细胞产生的,具有广谱抗病毒,调节免疫的小分子蛋白。分类:I型:IFN-:淋巴细胞、MO/M 、病毒感染细胞 IFN-:成纤维细胞 IFN-、 II型:IFN-:活化T细胞、NK作用:广谱抗病毒,抗肿瘤,调节免疫3、肿瘤坏死因子超家族肿瘤坏死因子(Tumor necrosis factor,TNF)(1)定义:一类能杀伤肿瘤或使体内肿瘤发生出血坏死的细胞因子(2)类型:TNF Super Family,19种(3)TNF-S

31、F的主要名称与产生细胞:名称产生细胞TNF-单核巨噬细胞,TNK细胞LTTB细胞CD40L活化T,NK,B和肥大细胞FasL活化T细胞(4)TNF的生物学作用:杀瘤、抑瘤,免疫调节作用,促进炎症反应,抗病毒作用,致热作用,引发恶液质4、集落刺激因子(Colony stimulating factor,CSF) 概念: 能刺激多能造血干细胞和不同发育分化阶段的造血祖细胞进行增殖分化,并在半固体培养基中形成相应集落的细胞因子。 如:粒-单核细胞集落刺激因子(GM-CSF) 粒细胞集落刺激因子(G-CSF) 单核细胞集落刺激因子(M-CSF) 红细胞生成素(EPO) 血小板生成素(TPO) 干细胞因

32、子(SCF)IL-3也有集落刺激因子的功能5、趋化因子家族 (Chemokine) (一)概念:吸引白细胞向一定方向移行,也是刺激白细胞活化的小分子蛋白。(二)按照半胱氨酸残排列基序不同分亚族: 1. CXC亚族(亚族):氨基端的两个半胱氨酸被其它任一氨基酸分开。白细胞介素-8(IL-8)为主要代表。2. CC亚族(亚族):氨基端的两个半胱氨酸相邻 MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)为主要代表3. C亚族(亚族):氨基端只含有一个半胱氨酸。 成员:淋巴细胞趋化蛋白(lymphotactin)4. CX3C亚族(亚族):两个半胱氨酸被三个氨基酸隔开。 成员:Fractalkine。6、生长因子(

33、Growth factor,GF)对各种细胞具有促生长作用的细胞因子。包括:转化生长因子- (transforming GF,TGF-) 表皮生长因子(epidermis GF,EGF)血管内皮生长因子(vascular endothelial cell GF,VEGF)成纤维细胞生长因子(fibroblast GF,FGF)神经生长因子(nerve GF,NGF)血小板衍生的生长因子(platelet-derived GF,PDGF) 四、细胞因子的生物学活性(1) 调节固有免疫应答 (2) 调节特异性免疫应答(3) 刺激造血(4) 促进凋亡,杀伤靶细胞(5) 促进创伤修复五、细胞因子受体(

34、了解)CK通过配、受体结合发挥作用细胞因子受体都是跨膜蛋白,由胞膜外区、跨膜区和胞浆区组成(一)细胞因子受体家族分五类 根据膜外区结构特征(1) 免疫球蛋白超家族受体(1) 结构特点:膜外区具有免疫球蛋白样功能区。(2) 成员包括:IL-1、IL-6、 IL-18、M-CSF、SCF的受体。(2)I 类细胞因子受体家族(造血因子受体家族) (1)结构特点:2个或3个受体亚单位组成,含共同链。(2)成员包括:大多数白细胞介素和集落刺激因子的受体IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-9、IL-11、IL-13、IL-15、GM-CSF、G-CSF的受体等。(3)II 类

35、细胞因子受体家族(干扰素受体家族) (1)结构特点:2个亚单位肽链组成(2)成员包括:I 型、II型IFN的受体 。(4)肿瘤坏死因子受体超家族(1)结构特点:膜外区富含半胱氨酸基序,以三聚体发挥效益。(2)成员包括:TNF受体、Fas蛋白及CD40分子。(5)趋化因子家族受体(1)结构特点:为7次跨膜的G-蛋白偶联受体(2)成员包括:CXCR结合CXC型趋化因子(如:IL-8)CCR结合CC型趋化因子(如MCP-1)等(二)可溶性细胞因子受体(1)存在:血清、尿液等体液。(2)包括:sIL-1、sIL-2、sIL-4、 sIL-5、 sIL-6、sIL-7、sIL-8、sG-CSF、sGM-

36、CSF、sIFN-、sTNF受体等。(三)细胞因子受体拮抗剂 例如IL-1Ra 六、CK及生物制剂(了解)(1)重组CK:IFN-、,EPO, GM-CSF, G-CSF(2)CK抗体:TNF的McAb,TNF-嵌合抗体(3)CKR拮抗蛋白:重组的IL-1R拮抗蛋白第七章 细胞分化抗原和黏附分子1.白细胞分化抗原(leukocyte differentiation antigen) 概念:血细胞在分化成熟为不同谱系、分化的不同阶段及细胞活化过程中,出现或消失的细胞表面标记分子。分布:白细胞、红细胞、血小板、非造血细胞特点:(1)分布广泛 (2)大多是跨膜蛋白; (3)根据胞膜外区结构特点,可分

37、为不同的家族或超家族(superfamily): IgSF、CKRF、C型凝集素超家族、整合素家族、TNFSF和TNFRSF等。功能分类:(1)受体:TCR、BCR、CKR、CR、FcR,PRR,NKR等 (2)共刺激分子 (3)黏附分子 (AM)2.CD:(cluster of differentiation)分化群概念:应用单抗鉴定的方法,将来自不同实验室的单克隆抗体所识别的同一分化抗原归为同一个分化群,称CD(cluster of differentiation)。CD是对白细胞分化抗原统一、编号命名的方式,CD1 CD 350,分为14个组。3.黏附分子(cell-adhesion m

38、olecules,CAM / AM)概念:是介导细胞间或细胞与细胞外基质间相互接触和结合的众多分子的统称。性质:跨膜蛋白作用形式:受体-配体结合黏附分子与CD分子:大部分AM已有CD的编号, CD分子包括AM组。根据结构特点分为:1. 整合素家族2. 选择素家族3. 免疫球蛋白超家族:TCR、BCR、CD2( LFA-2 )、CD58(LFA-3)、 B7、MHC-/MHC-4. 钙黏蛋白家族5. 黏蛋白样血管地址素6. 未归类的黏附分子一、整合素家族(integrin family)定义:主要介导细胞与细胞外基质的黏附,使细胞得以附着而形成整体。分子结构:、两条链组成:1 8共8组 整合素

39、配体 VLA-4 - VCAM-1 LFA-1/Mac-1 - ICAM-1、2、3二、选择素家族(selectin family)成员:L-选择素,P-选择素,E-选择素(CD62 L、P、E)功能:介导白细胞与内皮细胞粘附、淋巴细胞归巢以及参与炎症。 分布:L-选择素:白细胞, P-选择素:血小板、巨核细胞、活化的内皮C。 E-选择素:活化的内皮C。共同配体:寡糖基团,主要是具有唾液酸化的路易斯寡糖(Sialyl-Lewis,sLeX, CD15s)三、黏附分子的功能(一)免疫细胞识别中的辅助受体和协同刺激或抑制信号 1.参与细胞的识别、活化 作为Ag识别的辅助受体、协同刺激信号分子(第二

40、活化信号),提供辅助活化信号 T细胞 APC第一信号 TCR MHC-Ag肽(辅助受体) CD4/CD8 MHCII / I协同刺激信号 CD28 B7(CD80/86)(第二信号,最重要,缺失导致T细胞无能) CD2(LFA-2) CD48(LFA-3) LFA-1 ICAM-1B细胞:共受体:CD19/CD21/CD81第一信号:BCR-Ag; 第二信号:CD40/CD40L (二)炎症过程中白细胞与血管内皮细胞黏附 细菌感染细胞或被M吞噬, M释放淋巴因子CKs:TNF-,IFN-,趋化性CKs等中性粒细胞 内皮细胞 LFA-1 ICAM-1 CD15s E-选择素 IL-8R IL-8

41、促使中性粒细胞向内皮细胞黏附向炎症部位游走。 (三)淋巴细胞归巢 淋巴细胞(归巢受体) 内皮细胞(血管地址素) L-选择素 - Gly-CAM、CD34 LFA-1 - ICAM-1促使淋巴细胞归巢到外周淋巴结,黏膜淋巴组织,炎症部位。 第八章 主要组织相容性复合体(MHC)及其编码分子主要组织相容性复合体(MHC):指某一染色体上的一群紧密连锁的基因群,他们所编码的抗原决定了机体的组织相容性,并与免疫应答和免疫调节有关。人类白细胞抗原(HLA)人类的主要组织相容性抗原分布在人体所有有核细胞表面首先发现于白细胞表面,且白细胞是进行此类抗原研究的最适宜材料来源HLA复合体 人类的主要组织相容性复

42、合体(MHC)位于第6号染色体的一组紧密连锁的基因群,编码人类的主要组织相容性抗原(HLA)。MHC结构及其多基因特性多基因性:是指个体MHC由一组位置相邻的基因座位组成,编码产物具有相同或相似的功能。经典的MHC I类和II类基因(一)小鼠的MHC:H-2复合体位于第17号染色体上(二)人的MHC:HLA基因复合体位于人第六号染色体短臂6p21.31,3600kb。MHC:224个基因座包括128个功能性基因和96个假基因经典的HLA I类和II类基因 HLA I类基因:B C A(在远离着丝粒的一端) HLA II类基因:DP DQ DRHLA抗原的分子结构:(1)HLA类抗原:两条多肽链

43、(、):链:类基因编码,其胞外部分分为三个功能区(1、2、3), 1和2为可变区, 3为恒定区。链:第15对染色体编码产物,2-m。与链的表达、和天然构型的稳定有关。肽结合区: 1和2组成,抗原肽结合部位。 Ig样区:3和2m( 2微 球蛋白)组成,3为CD8识别部位。跨膜区:胞浆区:可能参与信号传递(2)HLA类抗原: 两条多肽链(、)均为HLA 类基因编码产物。 在胞外区分为两个功能区,链(1、2), 链(1、2)。 1、1为可变区,2、2 为恒定区。肽结合区:1和1组成,抗原肽结合部位。 Ig样区:2和2组成,2为CD4识别部位。跨膜区:胞浆区:可能参与信号传递HLA-I、II类分子结构

44、、组织分布和功能特点:免疫功能相关基因(1) 血清补体成分编码基因(位于HLA-III类基因)包括: 补体成分编码基因:C2、C4A、C4B、BF(2) 抗原加工提呈相关基因(位于II类基因区)1. 抗原加工相关肽转运体(TAP)基因:TAP1、TAP2 两个座位,产物参与内源性抗原肽向内质网腔的转运2. 蛋白酶体亚单位(PSMB)基因:PSMB8 PSMB9两个座位,其产物参与对内源性抗原的酶解3. HLA-DM基因:DMA、DMB两个座位,其产物参与对外源性抗原的加工处理,参与溶酶体中的抗原肽进入MHC-II类分子抗原结合槽的过程。4. HLA-DO基因: DOA、DOB两个座位,负调DM

45、的功能。5. TAP相关蛋白基因:产物:TAP相关蛋白(tapasin),参与MHC-I类分子在内质网装配和内源性抗原的加工提呈。(3) 非经典的I类基因 非经典I类基因(HLAIb):HLA-E、F、G等基因位点HLA-E 分子:重链、2-m 组成 分布:各种细胞表面、羊膜、滋养层细胞 功能:与NK细胞处于抑制状态有关(病毒逃避免疫监视、母胎耐受)HLA-G 分子:重链、2-m 组成 分布:绒毛滋养层细胞(母胎面) 功能:与母胎耐受有关(4) 炎症相关基因(位于III类基因区) 1. 肿瘤坏死因子(TNF)基因家族:TNF、LT、LT三个座位 产物功能:参与炎症反应、抗病毒感染、抗肿瘤免疫

46、2. 热休克蛋白(heat shock protein,HSP)基因家族:HSP70基因 产物功能:参与炎症和应激反应并与参与内源性抗原的加工提呈3. 转录调节基因或类转录因子基因家族:IB、B144及锌指基因ZNF 功能:转录调控4. MHC I类相关基因(MIC)基因家族:MICA(等位基因多,61个)和MICB 产物功能:启动NK细胞杀伤活性HLA复合体的遗传特征(一) 高度多态性多态性:对群体而言,一个基因座位上存在多个等位基因(复等位基因)对某一个体而言,某一基因座位只拥有2个等位基因共显性:两条染色体上同一座位上的等位基因均为显性表达HLA复合体等位基因总数已达2461个,每个基因

47、编码一种特异性抗原,且均为显性遗传,个体的表现型远远多于世界总人口数,故很难在无亲缘关系的人中找到一个单体型完全相同的人进行器官移植。HLA多态性的产生及意义 1. 产生:MHC基因突变和自然选择的结果适者生存:具较强抗病能力和较低死亡率的个体的等位基因会有更多的机会将等位基因传递给后代。2. 意义:(1)生物多样性。 (2)个体差异性:对各种病原体反应性不同 (3) 赋予群体(人类)生存的能力。(二) 单体型遗传HLA复合体是一组紧密边锁的基因群,作为一个完整的遗传单位,由亲代向子代遗传。亲代与子代之间:有1/2HLA相同。子代之间:25%机率HLA完全相同; 50%机率1/2HLA相同;

48、25%机率HLA完全不同(三) 连锁不平衡指分属两个或两个以上的等位基因,同时出现在一条染色体上的几率高于随机出现的频率MHC类和类抗原结合抗原肽的特点。MHC分子主要的功能:结合并提呈抗原。MHC分子作为抗原肽受体MHC分子结合的抗原肽的长度:MHC-I类分子:凹槽两端封闭,810个氨基酸残基MHC-II类分子:凹槽两端开放,1317个氨基酸残基抗原肽的特点:带有两个或以上和MHC分子抗原结合凹槽相结合的特定部位称锚定位,该位置上的氨基酸残基称为锚定残基。共同基序(consensus motifs):一种HLA分子所能结合的不同抗原肽,往往带有相同或相似的锚定位和锚定残基,后者即为不同抗原肽

49、的共同基序HLA分子与抗原肽相互作用特点1. 相对特异性(relative specificity)2. 选择性3. 包容性4. 有限的HLA分子结合递呈多样性的抗原肽MHC的生物学功能1、 作为抗原提呈分子参与适应性免疫应答(1) 提呈抗原,启动适应性免疫应答 内源性抗原-APC-抗原肽+MHC-I-由CD8+T细胞识别外源性抗原-APC-抗原肽+MHC-II-由CD4+T细胞识别(2) 构成MHC限制性在免疫应答的T-B、T-T、T-APC细胞的相互作用中,T细胞除识别抗原物质外,还必须同时识别与之作用细胞表面的自身MHC分子,这一现象称为MHC限制性。TCR双识别:TCR-Ag肽 TCR

50、-MHC只有在同一个体中,TCR 才能与MHC吻合(3) 参与T细胞在胸腺内的选择和分化(4) 是疾病易感性个体差异的主要决定者2、作为调节分子参与固有免疫应答经典的III类基因补体非经典I类基因及MIC调节NK细胞炎症相关基因HLA与临床医学1. HLA与器官移植供受者在HLA-A和HLA-B相配的位点数越多,移植物存活率越高。HLA-DR的匹配尤其重要,受者的HLA-DR类型对移植物存活影响较大。2. HLA分子的异常表达和临床疾病肿瘤细胞 MHC I分子表达障碍;MHC II类分子异常表达,诱发自身免疫如I型糖尿病,慢性甲状腺炎等3. HLA与疾病的关联阳性关联:带有某些特定HLA型别的

51、个体易患某一疾病阴性关联:带有某些特定HLA型别的个体对某疾病有较强的抵抗力 相对风险(RR):RR1,无关联;4,有关联强直性脊柱炎HLA-B27,RR约553764. HLA与亲子鉴定和法医学两个无亲缘关系个体间,在所有HLA基因上拥有完全相同等位基因的机会几乎等于零,且每个人所拥有的HLA等位基因型别一般终身不变,故HLA分型在法医学上被广泛用于亲子鉴定和确定死亡者的身份。第九章 B淋巴细胞1.BCR的基因结构特点及重排过程。 1)结构特点: 链基因- 2号染色体 轻链基因分为V、J、C三组基因片段链基因- 22号染色体 H链基因- 14号染色体:重链基因分为V、D、J、C四组基因片段2

52、)重排过程:B细胞成熟过程中,Ig基因片段经重排后方能表达为功能性的Ig- 重链基因重排- 轻链基因重排- 等位排斥:Ig 基因重排时,一对同源染色体上的两个等位基因中只有一个能表达,使得一个B细胞只能表达一种轻链和一种重链- 同种型排斥:一个B细胞中,链基因和链基因只有其中的一种能够表达,使得一个B细胞只能表达或链中的一种2.抗原识别受体多样性产生的机制。1)组合多样性 多个V(D)J基因片段 重组多样性(VDJ、VJ随机重组) H、L链的随机组合2)连接的多样性(连接的不精确性、N区多样性)- N区插入:Ig重链基因重排时,在V-D之间和D-J之间额外加入新的核苷酸,这些核苷酸序列不是依赖

53、模板而加入的,称为非模板区3)体细胞高频突变- 初次免疫应答后期和再次免疫应答- 生发中心活化增殖的B细胞- 轻链和重链V基因发生随机点突变- 抗原选择(表达高亲和力Ig的B细胞被选择存活、表达低亲和力Ig的B细胞凋亡、抗体亲和力提高)3.B细胞在中枢免疫器官的分化发育的阶段,及各阶段发生的重要事件。分化阶段:多能干细胞淋巴干细胞祖B细胞(pro B cells)前B细胞(pre B cells)未成熟B细胞成熟B细胞 重要事件:(B细胞的分化过程实质上是基因重组和膜分子变化的过程)分期重链轻链表面标志祖B细胞(pro-B)(重链基因重排)胞质前B细胞(pre-B)(轻链基因重排)替代轻链Pr

54、e-BCR未成熟B细胞(immature-B)(轻链基因重排、阴性选择)或IgM成熟B细胞(mature-B)+或IgMIgD4.B细胞重要的膜表面分子。1)B细胞抗原受体(BCR)复合物:由识别和结合抗原的胞膜免疫球蛋白(mIg)和传递抗原刺激信号的Ig(CD79a)/Ig(CD79b)异源二聚体组成。mIg的作用是结合特异性抗原。Ig/Ig的胞内区有ITAM 基序,作为B细胞活化的第一信号传导抗原与BCR 结合所产生的信号。2)B细胞共受体:CD19/CD21/CD81信号复合物, 作用是增强B细胞对抗原刺激的敏感性。其中。CD21即CR2,亦为C3d受体,也是B细胞上的EB病毒受体。3)

55、协同刺激分子:CD80/CD86、CD40。 CD40表达于成熟B细胞,CD40的配体(CD40L,CD154),表达于活化T细胞。CD40/CD40L结合为B细胞提供协同刺激信号(B细胞活化第二信号)。CD80(B7-1)和CD86(B7-2)表达于活化B 细胞,与T细胞表面CD28结合,为T细胞活化提供协同刺激信号。4)MHC-I及高表达的MHC-II5)丝裂原受体:LPS、SPA、PWM6)细胞因子受体IL-4、IL-5、IL-6等5.B-1和B-2细胞亚群的异同。1)B1细胞:CD5,存在于腹膜腔、胸膜腔及肠道固有层,表达IgM,主要识别微生物多糖和脂类抗原,不需要T细胞辅助 功能:抗微生物感染、免疫自稳、免疫调节2)B2细胞:CD5,即成熟的B细胞,介导体液免疫,产生高亲和力抗体 B-1 细胞与B-2 细胞的异同B1 B2 Development early late BCR mIgM mIgM and mIgD CD5 + - 更新方式 自我更新 由骨髓产生 抗原识别 TI-Ag and auto-Ag TD-Ag 抗体类型

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

![[真题]湖南省张家界市中考语文试题含答案](/Images/s.gif)