毕业论文重型货车液压助力转向系统结构设计35831

毕业论文重型货车液压助力转向系统结构设计35831

《毕业论文重型货车液压助力转向系统结构设计35831》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业论文重型货车液压助力转向系统结构设计35831(50页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

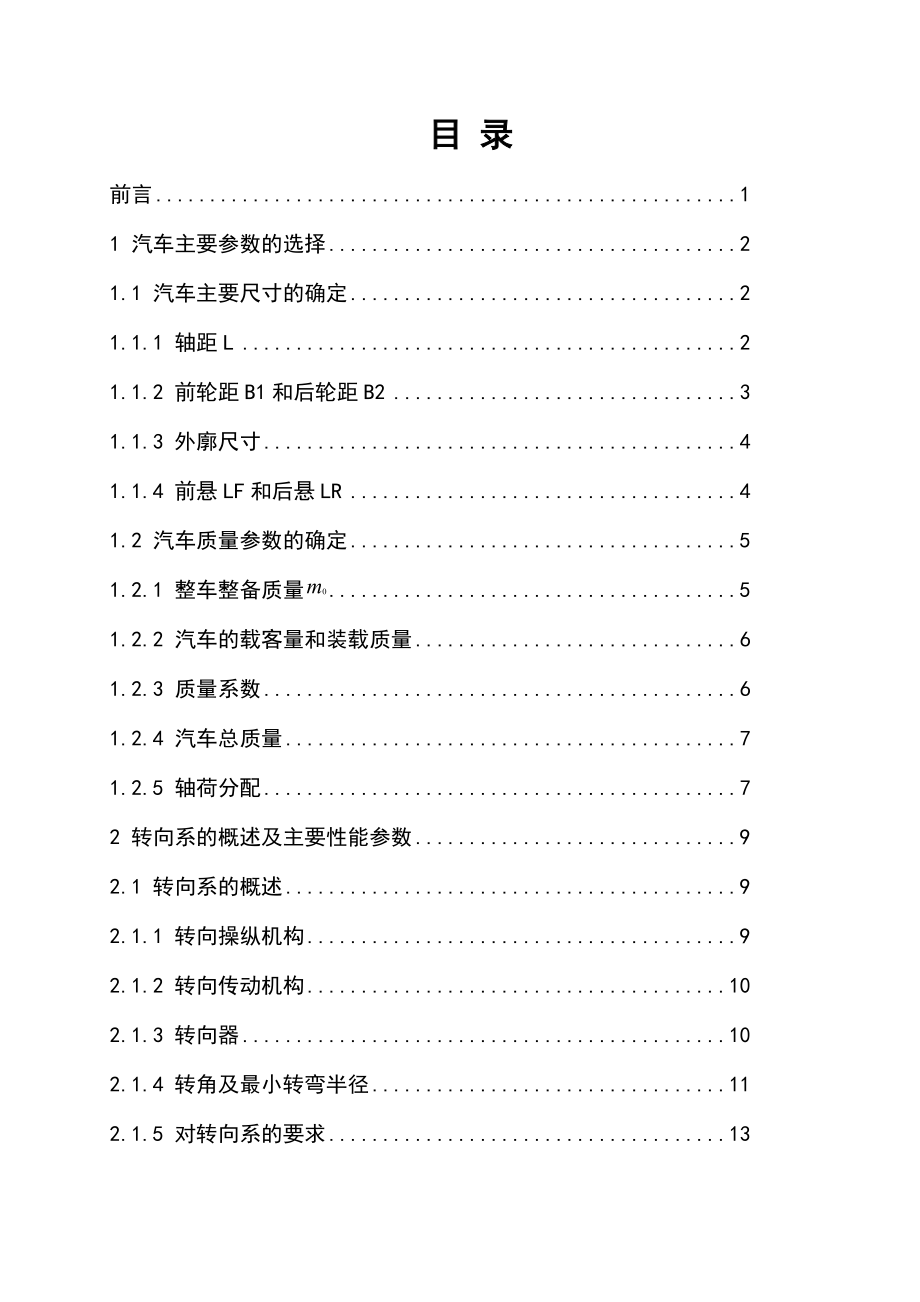

1、目 录前言11 汽车主要参数的选择21.1 汽车主要尺寸的确定21.1.1 轴距L21.1.2 前轮距B1和后轮距B231.1.3 外廓尺寸41.1.4 前悬LF和后悬LR41.2 汽车质量参数的确定51.2.1 整车整备质量51.2.2 汽车的载客量和装载质量61.2.3 质量系数61.2.4 汽车总质量71.2.5 轴荷分配72 转向系的概述及主要性能参数92.1 转向系的概述92.1.1 转向操纵机构92.1.2 转向传动机构102.1.3 转向器102.1.4 转角及最小转弯半径112.1.5 对转向系的要求132.2 转向系主要性能参数132.2.1 转向系的效率132.2.2 转向

2、器的正效率142.2.3 转向器的逆效率152.2.4 角传动比152.2.5 力传动比162.2.6 转向器传动副的传动间隙t172.2.7 转向盘的总转动圈数173 转向器机械部分的设计与计算193.1 转向器的结构形式选择193.2 转向系计算载荷的确定203.3循环球式转向器设计与计算203.4 循环球式转向器零件强度计算224 动力转向系的设计计算234.1 对动力转向机构的要求234.2 动力转向机构布置方案的选择234.2.1 动力转向形式与结构方案234.2.2 传能介质的选择244.2.3 液压转向加力装置的选择254.2.4 液压转向加力装置转向控制阀的选择264.3 动力

3、缸的设计计算274.3.1 刚径尺寸Dc的计算274.3.2 活塞行程s的计算294.3.3 动力缸缸筒壁厚t的计算304.4 分配阀的参数选择与设计计算304.4.1 预开隙304.4.2 滑阀总移动量314.4.3 局部压力降314.4.4 油液流速的允许值v324.4.5 滑阀直径d324.4.6 滑阀在中间位置时的油液流速v324.4.7 分配阀的泄漏量334.5 回位弹簧的预紧力和反作用阀直径的确定334.6 油泵排量与油罐容积的确定344.7 液压动力转向的工作特性355 转向传动机构设计375.1转向传送机构的臂、杆与球销385.2 转向操纵机构的防伤安全措施396 经济技术路线

4、分析.427 结论43致谢44参考文献45前言100多年前,汽车刚刚诞生后不久,其转向操作是模仿马车和自行车的转向方式,用一个操纵杆或手柄来使前轮偏转实现转向的。由于操纵费力且不可靠,以致时常发生车毁人亡的事故。在20世纪初,汽车已经是一个沉重而又高速疾驰的车辆,充气轮胎代替了实心车轮。由于转向柱直接于转向节连接,所以转动车轮式很费劲的。即使是一个健壮的驾驶员,要控制转向仍然是很劳累的事情。因此,汽车常常冲出路外。于是,降低转向操纵力的问题就变得赐教迫切了。为了使转向操纵轻便,工程师设计了在转向盘和转向节之间安装齿轮减速机构的转向器。从那时起,转向机构就一直被这样沿用下来。从1903年开始,助

5、力辅助转向机构不断出现,多数是用在客车上。助力辅助转向机构中,有一些采用真空助力,还有一些是采用压缩空气助力。1905年出版的汽车时代杂志谈到了哥伦比亚汽车的助力转向器。据说这总简单的装置在车速为29公里/小时时,仍能使汽车保持不偏离路线。1923年,美国底特律市的亨利马尔斯为了减少蜗轮副和滚动轴之间的接触摩擦力,在两者之间接触处放置滚珠支撑,这就出现了滚珠蜗轮转向器。这种型式的转向器就成为现在大家所熟知的循环球式转向器,目前仍被广泛地应用在美国和日本制造的汽车上。1928年,弗朗西斯戴维斯所研制成功并首次应用了液压助力辅助转向器。这种转向器由维克斯公司制造,该公司并制定了此项标准,而后为汽车

6、工业所采纳。第二次世界大战时期,汽车转向虽然采用了转向器,但对其实施操纵仍然不是一键轻松的事。当汽车质量增大、转向费劲时,驾驶员要求能有更好的办法来解决,这才重新推广了一种已经大约有3/4个世纪历史的助力辅助转向器。1954年,凯迪拉克汽车公司首先把液压助力转向器应用于汽车上,助力专项的历史又回到了以前的道路。现在,动力转向系统已成为一些轿车的标准设置,全世界约有一半的轿车采用动力转向。随着汽车电子技术的发展,目前一些轿车已经使用电动助力转向器,使汽车的经济性、动力性和机动性都有所提高。1 汽车主要参数的选择1.1 汽车主要尺寸的确定汽车的主要尺寸参数包括轴距、轮距、总长、总宽、总高、前悬、后

7、悬、接近角、离去角、最小离地间隙等,如图1-1所示。图1-1 汽车的主要参数尺寸Fig 1-1 The main parameters of vehicle size 1.1.1 轴距L轴距L的选择要考虑它对整车其他尺寸参数、质量参数和使用性能的影响。轴距短一些,汽车总长、质量、最小转弯半径和纵向通过半径就小一些。但轴距过短也会带来一系列问题,例如车厢长度不足或后悬过长;汽车行驶时其纵向角振动过大;汽车加速、制动或上坡时轴荷转移过大而导致其制动性和操纵稳定性变坏;万向节传动的夹角过大等。因此,在选择轴距时应综合考虑对有关方面的影响。当然,在满足所设计汽车的车厢尺寸、轴荷分配、主要性能和整体布置

8、等要求的前提下,将轴距设计得短一些为好。(1)载货汽车的轴距在整车选型初期,可根据要求的货厢长度及驾驶室布置尺寸初步确定轴距L:LLH+LJ+S-LR (1-1)式中 LH货厢长度,可根据汽车的装载质量、载货长度来确定,或参考同类型 LJ前轮中心至驾驶室后壁的距离,在该布置方案选定后可通过对驾驶室、发动机和前轴的初步布置或参考同型、同类布置的汽车的这一尺寸初步确定S驾驶室与货厢之间的间隙,一般取50100mm,应考虑发动机维修时的需要;LR后悬尺寸,可根据道路条件或参考同类型汽车初步确定。轴距的最终确定应通过总布置和相应的计算来完成,其中包括检查最小转弯半径和万向节传动的夹角是否过大,轴荷分配

9、是否合理,乘坐是否舒适以及能否满足整车总体设计的要求等。轻型货车、鞍式牵引车和矿用自卸车等车型要求有小的转弯半径,故其轴距比一般货的短,而经常运送大型构件、长尺寸或轻抛货物的货车和集装箱运输车,则轴距可取得长一些。汽车总质量愈大,轴距一般也愈长。为了满足不同用户的需要,常同时选定几种轴距,构成汽车的系列产品,如基本型、长轴距、短轴距等汽车变型。数据,是基本型货车轴距的选择范围,供设计时参考。三轴汽车的中后轴之间的轴距,多取为轮胎直径的1.11.25倍。表1-1 各类汽车的轴距和轮距Tablet 1-1 Each kind of automobile spread of axies and ga

10、uge车型类别轴距L/mm轮距B/mm乘用车发动机排量V/LV1.020002200110013801.0V1.621002540115015001.6V2.525002860130015002.54.02900390015601620商用车客车城市客车4500500017402050长途客车5000650042货车汽车总质量1.817002900115013501.86.023003600130016506.014.0360055001700200014.045005600184020001.1.2 前轮距B1和后轮距B2改变汽车轮距B会影响车厢或驾驶室内宽、汽车总宽、总质量、侧倾刚度、最小

11、转弯直径等因素发生变化、增大轮距则车厢内宽随之增加,并导致汽车的比功率、币转矩指标下降,机动性变坏。受汽车总宽不得超过2.5m限制,轮距不宜过大。但在选定的前轮距B1范围内,应能布置下发动机、车架、前悬架和前轮,并保证前轮有足够的转向空间,同时转向杆系与车架、车轮之间有足够的运动间隙。在确定后轮距B2时,应考虑两纵梁之间的宽度、悬架宽度和轮胎宽度以及它们之间应留有必要的间隙。各类汽车的轮距可参考表1-1提供的数据进行初选。1.1.3 外廓尺寸汽车的外廓尺寸包括其总长、总宽、总高。它应根据汽车的类型、用途、承载员、道路条件、结构选型与布置以及有关标准、法规限制等因素来确定。在满足使用要求的前提下

12、,应力求减小汽车的外廓尺寸,以减小汽车的质量,降低制造成本,提高汽车的动力性、经济性和机动性。GB 158979对汽车外廓尺寸界限作了规定。各国对公路运输车辆的外廓尺寸都有法规限制,以使其适应该国的公路、桥梁、涵洞和铁路运输的有关标准,保证行驶安全及交通畅通。我国对公路车辆的限制尺寸是:总高不大于4m;总宽(不包括后视镜)不大于2.5m,左、右后视镜等突出部分的侧向尺寸总共不大于250mm;总长:载货汽车及越野汽车不大于12m;牵引车带半挂车不大于16m;汽车拖带挂车不大于20m;挂车不大于8m;大客车不大于12m;铰接式大客车不大于18m。在设计重型汽车和大客车时要特别注意这些限制。还应注意

13、,即使同一种车型在不同的使用条件下,设计也会不同。例如城市公共汽车因有站立乘客易超载且要求有较好的机动性,因此设计时车身不宜过长;而长途公共汽车、团体用和旅游用大客车技座位数乘客,车身则可设计得长些。大客车的总宽多在2.452.5m。一般大客车的总高多为2.93.1;而长途大型公共汽车由于设置行李舱地板较高,则总高为3.13.55m。总质量为15t以上的重型货车的总宽多为2.42.5m;总高则为2.52.9m。中型货车的总宽多为2.12.4m;总高多为2.22.6m。集装箱运输汽车的总高为3.83.9m。汽车的外廓尺寸要由总布置最后确定。1.1.4 前悬LF和后悬LR前悬尺寸对汽车通过性、碰撞

14、安全性、驾驶员视野、前钢板弹簧长度、上车和下车的方便性以及汽车造型等均有影响。增加前悬尺寸,减小了汽车的接近角,使通过性降低,并使驾驶员视野变坏。因在前悬这段尺寸内要布置保险杠、散热器风扇、发动机、转向器等部件,故前悬不能缩短。长些的前悬尺寸有利于在撞车时对乘员起保护作用,也有利于采用长些的钢板弹簧。对平头汽车,前悬还会影响从前门上、下车的方便性。初选的前悬尺寸,应当在保证能布置下上述各总成、部件的同时尽可能短些。对载客量少些的平头车,考虑到真面碰撞能有足够多的结构件碰撞能量,保护前排乘员的安全,这又要求前悬有一定的尺寸。1.2 汽车质量参数的确定汽车的质量参数包括整车整备质量、载客量装载质量

15、、质量系数、汽车总质量ma、轴荷分配等。1.2.1 整车整备质量整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满燃料、水、但没有装货和在人时的整车质量。整车整备质量对汽车的制造成本和燃油经济型有影响。目前,尽可能见嫂整车整备质量的目的是:通过减轻整备质量增加载质量或载客量,抵消因满足安全标准、排气净化标准和噪声标准所带来的整备质量的增加,节约燃料。减少整车整备质量的措施主要有:新设计的车型应使其结构更合理,采用强度足够的轻质材料,如塑料、铝合金等等。过去用金属材料制作的仪表板、油箱等大型结构件,用塑料取代后减重效果十分明显,目前得到比较广泛的应用。今后,塑料载汽车上会进一步得到应

16、用。整车整备质量在设计阶段需估算确定。在日常工作种,收集大量同类汽车各总成、部件和整车的有关质量数据,结合新车设计的特点、工艺水平等初步估算各总成、部件的质量,再累计成整车整备质量。乘用车和商用客车的整备质量,也可按每人所占汽车整备质量的统计平均值估计,可参考表1-2表1-2乘用车和商用客车人均整备质量值2Tablet 1-2 While average per person fits out the quality value with the vehicle and the commercial passenger train乘用车人均整备质量值商用客车人均整备质量值发动机排量V/LV1.

17、00.150.16车辆总长La/m10.00.0960.1601.0V1.60.170.241.6V2.50.210.292.510.00.0650.130V4.00.290.341.2.2 汽车的载客量和装载质量 (1)汽车的载客量 乘用车的载客量包括驾驶员在内不超过9座,又称之为M1类汽车,其他M2、M3类汽车的座位数、乘员数及汽车的最大设计总质量见表1-3。(2)汽车的载质量me 汽车的载质量是指在硬质良好路面上行驶时所允许的额定载质量。汽车在碎石路面上行驶时,载质量约为好路面的7585。越野汽车的载质量是指越野汽车行驶时或在土路上行驶的额定在质量。商用货车载质量me的确定,首先应与企业

18、商品规划符合,其次要考虑到汽车的用途和使用条件。原则上,货流大、运距长或矿用自卸车应采用大吨位货车以利降低运输成本,提高效率;对货源变化频繁、运距短的市内运输车,宜采用中、小吨位的货车比较经济。1.2.3 质量系数质量系数是指汽车载质量与整车整备质量的比值,即。该系数反映了汽车的设计水平和工艺水平,值越大,说明该汽车的结构和制造工艺越先进。1.2.4 汽车总质量汽车总质量是指装备齐全,并按规定装满客、货时的整车质量。乘用车和商用客车的总质量由整备质量、乘员和驾驶员质量以及乘员的行李质量三部分构成。其中,乘员和驾驶员每人质量按65kg计,于是 (12)式中,n为包括驾驶员在内的载客数;为行李系数

19、。商用货车的总质量由整备质量、载质量和驾驶员以及随行人员质量三部分组成,即 (13)式中,为包括驾驶员以及随行人员在内的人数,应等于座位数。1.2.5 轴荷分配汽车的轴荷分配是汽车的重要质量参数,它对汽车的牵引性、通过性、制动性、操纵件和稳定性等主要使用性能以及轮胎的使用寿命都有很大的影响。因此,在总体设计时应根据汽车的布置型式、使用条件及性能要求合理地选定其轴荷分配。汽车的布置型式对轴荷分配影响较大,例如对载货汽车而言,长头车满载时的前轴负荷分配多在28上下,而平头车多在3335。对轿车而言,前置发动机前轮驱动的轿车满载时的前轴负荷最好在55以上,以保证爬坡时有足够的附着力;前置发动机后轮驱

20、动的轿车满载时的后轴负荷一般不大于52;后置发动机后轮驱动的轿车满载时后轴负荷最好不超过59,否则,会导致汽车具有过多转向特性而使操纵性变坏。在确定轴荷分配时也要考虑到汽车的使用条件。对于常在较差路面上行驶的载货汽车,为了保证其在泥泞路而上的通过能力,常将满载前轴负荷控制在2627,以减小前轮的滚动阻力并增大后驱动轮的附着力。对于常在潮湿路面上行驶的后驱动轮装用单胎的42平头货车,空载时后铀负荷应不小于41,以免引起例滑。在确定轴荷分配时还要充分考虑汽车的结构特点及性能要求。例如:重型矿用自卸汽车的轴距短、质心高,制动或下坡时质量转移会使前轴负荷过大,故在设计时可将其前轴负荷适当减小,使后轴负

21、荷适当加大。为了提高越野汽车在松软路面和无路地区的通过。根据以上的论述,本次设计初选数据如下:表1-3 汽车主要参数Tablet 1-3 Automotive main parameters驱动形式64外形尺寸(mm)长:9186宽:2480高:3020轴距(mm)4600+1350前轮距(mm)1958后轮距(mm)1856最小离地间隙(mm)298前悬(mm)1576后悬(mm)2900接近角()29离去角()22整车整备质量(kg)12000载质量(kg)20000总质量(kg)32000前轴承载质量(kg)7500后轴承载质量(kg)213000轮胎选择标准轮辋8.5断面宽(mm)31

22、5外直径(mm)1125单胎最大负荷(kg)3730双胎最大负荷(kg)3270单胎充气压力(KPa)810双胎充气压力(KPa)7402 转向系的概述及主要性能参数2.1 转向系的概述转向系是通过对左、右转向车轮不同转角之间的合理匹配来保证汽车能沿着设想的轨迹运动的机构。它由转向操纵机构、转向器和转向传动机构组成。2.1.1 转向操纵机构转向操纵机构包括转向盘,转向轴,转向管柱。有时为了布置方便,减小由于装置位置误差及部件相对运动所引起的附加载荷,提高汽车正面碰撞的安全性以及便于拆装,在转向轴与转向器的输入端之间安装转向万向节,如图2-1。采用柔性万向节可减少传至转向轴上的振动,但柔性万向节

23、如果过软,则会影响转向系的刚度。采用动力转向时,还应有转向动力系统。但对于中级以下的轿车和前轴负荷不超过3t的载货汽车,则多数仅在用机械转向系统而无动力转向装置。图2-1转向操纵机构Fig.2-1 the control mechanism of steering1-转向万向节;2-转向传动轴;3-转向管柱;4-转向轴;5-转向盘1-steering universal shaft; 2-steering propeller ; 3-steering column ; 4-steering axis; 5-steering wheel2.1.2 转向传动机构转向传动机构包括转向臂、转向纵拉杆、

24、转向节臂、转向梯形臂以及转向横拉杆等。(见图2-2)转向传动机构用于把转向器输出的力和运动传给左、右转向节并使左、右转向轮按一定关系进行偏转。图2-2 转向传动机构Fig 2-2 the transmission system of steering1-转向摇臂;2-转向纵拉杆;3-转向节臂;4-转向梯形臂;5-转向横拉杆1-steering rocker; 2- Steering rod; 3-steering arm;4-pitman arm;5-tie-rod2.1.3 转向器机械转向器是将司机对转向盘的转动变为转向摇臂的摆动(或齿条沿转向车轴轴向的移动),并按一定的角转动比和力转动比进

25、行传递的机构。机械转向器与动力系统相结合,构成动力转向系统。高级轿车和重型载货汽车为了使转向轻便,多采用这种动力转向系统。采用液力式动力转向时,由于液体的阻尼作用,吸收了路面上的冲击载荷,故可采用可逆程度大、正效率又高的转向器结构。为了避免汽车在撞车时司机受到的转向盘的伤害,除了在转向盘中间可安装安全气囊外,还可在转向系中设置防伤装置。为了缓和来自路面的冲击、衰减转向轮的摆振和转向机构的震动,有的还装有转向减振器。多数两轴及三轴汽车仅用前轮转向(见图2-3);为了提高操纵稳定性和机动性,某些现代轿车采用全四轮转向;多轴汽车根据对机动性的要求,有时要增加转向轮的数目,制止采用全轮转向图 2-3

26、转向系简图Fig 2-3 Schematic Steering System(a)与非独立悬架转向轮匹配时;(b)与独立悬架转向轮匹配时;(a) and non-independent suspension and steering wheel match; (b) and match the steering wheel independent suspension;1-转向摇臂;2,4-转向纵拉杆及横拉杆;3-转向节臂;5-转向梯形臂;6-悬架7-摆杆1 - steering arm; 2,4 - the steering rod and tie rod; 3 - steering knu

27、ckle arm; 5 - steering trapezoid arm; 6 - Suspension 7 - pendulum2.1.4 转角及最小转弯半径汽车的机动性,常用最小转弯半径来衡量,但汽车的高机动性则应由两个条件保证。即首先应使左、右转向轮处于最大转角时前外轮的转弯值在汽车轴距的22.5倍范围内;其次,应这样选择转向系的角传动比,即由转向盘处于中间的位置向左或右旋转至极限位置的总旋转全书,对轿车应不超过1.8圈,对货车不应超过3.0圈。两轴汽车在转向时,若不考虑轮胎的侧向偏离,则为了满足上述对转向系的第(2)条要求,其内、外转向轮理想的转角关系如图2-4所示,由下式决定: (2

28、-1)式中:外转向轮转角; 内转向轮转角; K两转向主销中心线与地面交点间的距离; L轴距内、外转向轮转角的合理匹配是由转向梯形来保证。图2-4 理想的内、外转向轮转角间的关系Fig 2-4 Relations between ideal inside and outside steering wheel corner汽车的最小转弯半径与其内、外转向轮在最大转角与、轴距L、主销距K及转向轮的转臂a等尺寸有关。在转向过程中除内、外转向轮的转角外,其他参数是不变的。最小转弯半径是指汽车在转向轮处于最大转角的条件下以低速转弯时前外轮与地面接触点的轨迹构成圆周的半径。可按下式计算: (2-2)通常为3

29、540,为了减小值,值有时可达到45操纵轻便型的要求是通过合理地选择转向系的角传动比、力传动比和传动效率来达到。对转向后转向盘或转向轮能自动回正的要求和对汽车直线行驶稳动性的要求则主要是通过合理的选择主销后倾角和内倾角,消除转向器传动间隙以及选用可逆式转向器来达到。但要使传递到转向盘上的反向冲击小,则转向器的逆效率有不宜太高。至于对转向系的最后两条要求则主要是通过合理地选择结构以及结构布置来解决。转向器及其纵拉杆与紧固件的称重,约为中级以及上轿车、载货汽车底盘干重的1.0%1.4%;小排量以及下轿车干重的1.5%2.0%。转向器的结构型式队汽车的自身质量影响较小。2.1.5 对转向系的要求1)

30、汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转,任何车轮不应有侧滑。不满足这项要求会加速轮胎磨损,并降低汽车的行驶稳定性。2)汽车转向行驶时,在驾驶员松开转向盘的条件下,转向轮能自动返回到直线行驶位置,并稳定行驶。3)汽车在任何行驶状态下,转向轮都不得产生自振,转向盘没有摆动。4)转向传动机构和悬架导向装置共同工作时,由于运动不协调使车轮产生的摆动应最小。5)保证汽车有较高的机动性,具有迅速和小转弯行驶能力。6)操纵轻便。7) 转向轮碰撞到占该物以后,传给转向盘的反冲力要尽可能小。8) 转向器和转向传动机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构。9) 在车祸中,当转向轴和转向盘由于车架或车身

31、变形而共同后移时,转向系应有能使驾驶员免遭或减轻上海的防伤装置。10) 进行运动校核,保证转向轮与转向盘转动方向一致。2.2 转向系主要性能参数2.2.1 转向系的效率功率从转向轴输入,经转向摇臂轴输出所求得的效率称为转向器的正效率,用符号表示,;反之称为逆效率,用符号表示。 正效率计算公式: (23) 逆效率计算公式: (24)式中,为作用在转向轴上的功率;为转向器中的磨擦功率;为作用在转向摇臂轴上的功率。 正效率高,转向轻便;转向器应具有一定逆效率,以保证转向轮和转向盘的自动返回能力。但为了减小传至转向盘上的路面冲击力,防止打手,又要求此逆效率尽可能低。 影响转向器正效率的因素有转向器的类

32、型、结构特点、结构参数和制造质量等。2.2.2 转向器的正效率影响转向器正效率的因素有转向器的类型、结构特点、结构参数和制造质量等。 (1)转向器类型、结构特点与效率 在四种转向器中,齿轮齿条式、循环球式转向器的正效率比较高,而蜗杆指销式特别是固定销和蜗杆滚轮式转向器的正效率要明显的低些。同一类型转向器,因结构不同效率也不一样。如蜗杆滚轮式转向器的滚轮与支持轴之间的轴承可以选用滚针轴承、圆锥滚子轴承和球轴承。选用滚针轴承时,除滚轮与滚针之间有摩擦损失外,滚轮侧翼与垫片之间还存在滑动摩擦损失,故这种轴向器的效率+仅有54%。另外两种结构的转向器效率分别为70%和75%。 转向摇臂轴的轴承采用滚针

33、轴承比采用滑动轴承可使正或逆效率提高约10%。 (2)转向器的结构参数与效率 如果忽略轴承和其经地方的摩擦损失,只考虑啮合副的摩擦损失,对于蜗杆类转向器,其效率可用下式计算 =82.1% (25)式中,为螺杆的螺线导程角=810,取8;, f为磨擦因数,取0.03。2.2.3 转向器的逆效率逆效率表示转向器的可逆性。根据逆效率不同,转向器有可逆式、极限可逆式和不可逆式之分。 路面作用在车轮上的力,经过转向系可大部分传递到转向盘,这种逆效率较高的转向器属于可逆式。它能保证转向轮和转向盘自动回正,既可以减轻驾驶员的疲劳,又可以提高行驶安全性。但是,在不平路面上行驶时,传至转向盘上的车轮冲击力,易使

34、驾驶员疲劳,影响安全行驾驶。属于可逆式的转向器有齿轮齿条式和循环球式转向器。 不可逆式转向器,是指车轮受到的冲击力不能传到转向盘的转向器。该冲击力转向传动机构的零件承受,因而这些零件容易损坏。同时,它既不能保证车轮自动回正,驾驶员又缺乏路面感觉,因此,现代汽车不采用这种转向器。极限可逆式转向器介于可逆式与不可逆式转向器两者之间。在车轮受到冲击力作用时,此力只有较小一部分传至转向盘。如果忽略轴承和其它地方的磨擦损失,只考虑啮合副的磨擦损失,则逆效率可用下式计算 =78.3% (26)式(25)和式(26)表明:增加导程角,正、逆效率均增大。受增大的影响,不宜取得过大。当导程角小于或等于磨擦角时,

35、逆效率为负值或者为零,此时表明该转向器是不可逆式转向器。为此,导程角必须大于磨擦角。通常螺线导程角选在810之间。2.2.4 角传动比 转向盘转角的增量与同侧转向节转角的相应增量之比,称为转向系的角传动比.。转向盘转角的增量与转向摇臂轴转角的相应增量之比,称为转向器的角传动比。转向摇臂轴转角的增量与同侧转向节转角的相应增量之比,称为转向传动机构的角传动比。它们之间的关系为 (27)式中 转向系的角传动比; 转向器的角传动比;转向传动机构的角传动比;转向盘转角的增量;转向摇臂轴转角的增量;同侧转向节转角的相应增量。转向传动机构的布置,通常取其在中间位置时使转向摇臂及转向节臂均垂直于其转向纵拉杆(

36、见图23),而在向左和向右转到底的位置时,应使转向摇臂与转向节臂分别与转向纵拉杆的交兔相等。这时,转向传动机构的角传动比亦可取为 (28)式中 转向摇臂长转向节臂长 现代汽车转向传动机构的角传动比多在0.851. 1之间,即近似为1。故研究转向系的角传动比时,为简化起见往往只研究转向器的角传动比及其变化规律即可。2.2.5 力传动比转向传动机构的力传动比等于转向车轮的转向阻力矩与转向摇臂的力矩T之比值。与转向传动机构的结构布置型式及其杆件所处的转向位置有关。对于图23所示的非独立悬架汽车的转向传动机构来说,当转向轮由转向传动机构带动而转向且后者处于图示虚线位置时,其转向摇臂上的力矩为 (29)

37、转向传动机构的力传动比为 (210)2.2.6 转向器传动副的传动间隙t传动间隙是指各种转向器中传动副之间的间隙。该间隙随转向盘转角的大小不同而改变,并把这种变化关系称为转向器传动副传动间隙特性(图2-5)。研究该特性的意义在于它与直线行驶的稳定性和转向器的使用寿命有关。传动副的传动间隙在转向盘处于中间及其附近位置时要极小,最好无间隙。若转向器传动副存在传动间隙,一旦转向轮受到侧向力作用,车轮将偏离原行驶位置,使汽车失去稳定。传动副在中间及其附近位置因使用频繁,磨损速度要比两端快。在中间附近位置因磨损造成的间隙过大时,必须经调整消除该处间隙。为此,传动副传动间隙特性应当设计成图2-5所示的逐渐

38、加大的形状。图2-5 转向器传动副传动间隙特性Fig 2-5 Drive gap characteristic property of steering图中曲线1表明转向器在磨损前的间隙变化特性;曲线2表明使用并磨损后的间隙变化特性,并且在中间位置处已出现较大间隙;曲线3表明调整后并消除中间位置处间隙的转向器传动间隙变化特性。2.2.7 转向盘的总转动圈数转向盘从一个极端位置转到另一个极端位置时所转过的圈数称为转向盘的总转动圈数。它与转向轮的最大转角及转向系的角传动比有关,并影响转向的操纵轻便性和灵敏性。轿车转向盘的总转动阁数较少,一般约在3.6圈以内;货车一般不宜超过6圈。3 转向器机械部分

39、的设计与计算3.1 转向器的结构形式选择根据所采用的转向传动副的不同,转向器的结构型式有多种。常见的有齿轮齿条式、循环球式、球面蜗杆滚轮式、蜗杆指销式等。对转向器结构型式的选择,主要是根据汽车的类型、前轴负荷、使用条件等来决定,并要考虑其效率特性、角传动比变化特性等对使用条件的适应性以及转向器的其他性能、寿命、制造工艺等.中、小型轿车以及前轴轴荷小于1.2t的客车、货车,多采用齿轮齿条式转向器。球面蜗杆滚轮式转向器曾广泛用在轻型和中型汽车上,例如:当前轴轴荷不大于2.5t且无动力转向和不大于4t带动力转向的汽车均可选用这种结构型式。循环球式转向器则是当前广泛使用的一种结构,高级轿车和轻型及以上

40、的客车、货车均多采用。轿车、客车多行驶于好路面上.可以选用正效率高、可逆程度大些的转向器。矿山、工地用汽车和越野汽车,经常在坏路或无路地带行驶。推荐选用极限可逆式转向器,但当系统中装有液力式动力转向或在转向横拉杆上装有减振器时,则可采用正、逆效率均高的转向器,因为路面的冲击可由液体或减振器吸收,转向盘不会产生“打手”现象。关于转向器角传动比对使用条件的适应性间题,也是选择转向器时应考虑的一个方面。对于前轴负荷不大的或装有动力转向的汽车来说,转向的轻便性不成问题,而主要应考虑汽车高速直线行驶的稳定性和减小转向盘的总圈数以提高汽车的转向灵敏性。因为高速行驶时,很小的前轮转角也会导致产生较大的横向加

41、速度使轮胎发生侧滑。这时应选用转向盘处于中间位置时角传动比较大而左、右两端角传动比较小的转向器。对于前轴负荷较大且未装动力转向的汽车来说,为了避免“转向沉重”,则应选择具有两端的角传动比较大、中间较小的角传动比变化特性的转向器。针对本次设计,采用液力式动力转向时,由于液体的阻尼作用,吸收了路面上的冲击载荷,故可采用可逆程度大、正效率又高的转向器结构。因为循环球式转向器的传动效率可达75%80%,并且其缺点是逆效率高,所以机械转向部分采用循环球齿条尺扇式转向器。3.2 转向系计算载荷的确定为了保证行驶安全,组成转向系的各零件应有足够的强度。欲验算转向系零件的强度,需首先确定作用在各零件上的力。影

42、响这些力的主要因素有转向轴的负荷,地面阻力和轮胎气压等。为转动转向轮要克服的阻力,包括转向轮绕主销转动的阻力、车轮稳定阻力、轮胎变形阻力和转向系中的内摩擦阻力等。精确地计算这些力是困难的,为此推荐用足够精确的半经验公式来计算汽车在沥青或者混凝土路面上的原地转向阻力距(Nmm),即 (31)f 为轮胎和路面间的滑动摩擦因数,一般取0.7;G1为转向轴负荷(N),取75000N;p为轮胎气压(MPa),取p=0.81Mpa。所以=5.3作用在转向盘上的手力为 (32)式中,为转向摇臂;为转向节臂,两者之比大约在0.851.10之间,近似取1;为转向盘直径,在380550mm之间,驱标准值500mm

43、;为转向器正效率82.1%;为转向器角传动比,所以此值超过了驾驶员的生理上的可能,在此情况下,应采用助力系统,并且对转向器和动力转向器动力缸以前零件的计算载荷,应取驾驶员作用在转向盘轮缘上的最大瞬时力,此力为700N。3.3循环球式转向器设计与计算循环球式转向器主要参数的选择如下:齿扇模数 6.0mm; 摇臂轴直径40mm; 钢球中心距35mm; 螺杆外径34mm; 钢球直径8.000mm; 螺距11.000mm; 工作圈数2.5; 环流行数2;螺母长度78mm; 齿扇齿数5; 齿扇整圆齿数15; 齿扇压力角2730;切削角730; 齿扇宽34mm。(1)螺母内径应大于螺杆外径D1,一般要求和

44、钢球中心距D的关系为=(5%10%)D (33)+(5%10%)D=+8%D=36.8mm(2)钢球数量增加钢球数量n,能提高承载能力;但使钢球流动性变坏,从而使传动效率降低。因为钢球直径本身有误差,所以共同参加工作的钢球数量并不是全部钢球数。经验证明每个环路中的钢球数以不超过60个为好。为保证尽可能多的钢球都承载,应分组装配。每个环路中的钢球数为式中,W为一个环路中的钢球工作圈数;n为不包括环流导管中的钢球数;为螺线导程角,常取=58,故1图 3-1 四点接触的滚道截面Fig 3-1 four-point roller in contact sectionB、D-钢球与滚道的接触点;-钢球中

45、心距;-滚道截面的圆弧半径B, D-ball and raceway contact points; - ball pitch; - rolling radius of the arc cross section(3)滚道截面为了减少摩擦,螺杆和螺母沟槽的半径应大于钢球半径,一般取=(0.510.53)d=(4)接触角 钢球与螺杆滚道接触点的正压力方向与螺杆滚道法向截面轴线间的夹角称为接触角。角多取为45,以使轴向力合径向力分配均匀。3.4 循环球式转向器零件强度计算钢球与滚道之间的接触应力为=k (34)式中,k为系数,根据A/B值从汽车设计表7-3查出= (35)=0.154 (36)=0

46、.0312 ,查表得k=1.615; 为滚道截面半径;r为钢球半径;为螺杆外半径;E为材料弹性模量,等于;为钢球与螺杆之间的正压力,即= (37)待添加的隐藏文字内容3其中为作用在螺杆上的轴向力= (38)所以 =k=2226.1MPa当接触表面硬度为5864HRC时,许用接触应力所以符合要求。4 动力转向系的设计计算动力转向又称为转向加力。具有动力转向系统的汽车在转向时除依靠司机作用于转向盘的手力外,更主要的是借助于称作转向加力器的动力转向装置实现转向。使转向轻便、灵活,并减轻司机的疲劳。也有助于提高汽车高速行驶的安全性。通常,中高级以上的轿车,大都采用动力转向。其他类型的汽车。当转向桥对地

47、面的负荷达到25kN时,就可以采用动力转向;达到35kN左右时,建议采用动力转向;超过40kN时,则应该采用动力转向。对于具有动力转向系统的汽车,当转向盘上的切向力时,动力转向系即应起加力作用(轿车取该范围的较小值;重型汽车取较大值)。本次设计取80N。4.1 对动力转向机构的要求 1)运动学上应保持转向轮转角和驾驶员转动转向盘的转角之间保持一定的比例关系。 2)随着转向轮阻力的增大(或减小),作用在转向盘上的手力必须增大(或减小),称之为“路感” 。 3)当作用在转向盘上的切向力h F0.0250.190kN时(因汽车形式不同而异), 动力转向器就应开始工作。4)转向后,转向盘应自动回正,并

48、使汽车保持在稳定的直线行驶状态。 5)工作灵敏,即转向盘转动后,系统内压力能很快增长到最大值。 6)动力转向失灵时,仍能用机械系统操纵车轮转向。 7)密封性能好,内、外泄漏少。4.2 动力转向机构布置方案的选择4.2.1 动力转向形式与结构方案 由分配阀、转向器、动力缸、液压泵、贮油罐和油管等组成液压式动力转向机构。根据分配阀、转向器和动力缸三者相互位置的不同,它分为整体式(见图41a)和分置式两类。后者按分配阀所在位置不同又分为:分配阀装在动力缸上的称为联阀式,(见图 41b);分配阀装在转向器和动力缸之间的拉杆上称为连杆式,(见图 41c);分配阀装在转向器上的称为半分置式,(见图 41d

49、) 图 41 动力转向机构布置方案Fig 41Power steering layout program1分配阀 2转向器 3动力缸1Valve 2Steering 3 Power cylinder转向分配阀、转向动力缸与机械转向器组合到一起成为一个整体的结构型式,称为整体式动力转向器。根据转向分配阀安装位置的不同,它又有三种结构型式,即分配阀位于转向器上端、分配阀位于转向器上端且与转向轴平行装置和分配阀位于加力缸活塞内。整体式动力转向器结构紧凑、管路较短、易于布置,但对转向器的密封要求高,结构较复杂、拆装转向器较困难。另外,转向系的一些主要零件,如摇臂轴及摇臂等,要同时承受由转向盘传来的载荷

50、和转向动力缸的作用载荷,致使其尺寸加大,故用在装载质量大的重型汽车上会给转向器的设计造成困难。因此,整体式动力转向器多用在轿车、客车和前桥对地面的负荷在15t以下的货车上。而在转向桥负荷为15t以上的重型汽车,则是采用所谓分置式结构。而本次设计的载货汽车前桥负荷7.5t小于15t,所以采用整体式动力转向器。4.2.2 传能介质的选择按传能介质不同,转向加力装置有气压式和液压式两种。气压转向加力装置主要应用于一部分其前轴最大轴载质量为37t并采用气压制动系统的货车和客车。装载质量特大的货车也不宜采用气压转向加力装置,因为气压制动系统的工作压力较低(一般不高于0.7MPa),用于这种重型汽车上时,

51、其部件尺寸将过于庞大。液压转向加力装置的工作压力可高达10Mpa以上,故其部件尺寸很小。液压系统工作时无噪声,工作滞后时间短,而且能吸收来自不平路面的冲击。因此,液压式动力转向因为油液工作压力高,动力缸尺寸小、质量小,结构紧凑,油液具有不可压缩性,灵敏度高以及油液的阻尼作用可吸收路面冲击等优点而被广泛应用在各类汽车上。所以本设计采用液压式转向加力装置。4.2.3 液压转向加力装置的选择液压转向加力装置有常压式和常流式两种。常压式的优点在于有蓄能器积蓄液压能,可以使用流量较小的转向液压泵,而且还可以在液压泵不运转的情况下保持一定的转向加力能力,使汽车有可能续驶一定距离。这一点对重型汽车而言尤为重

52、要。常流式的优点则是结构简单,液压泵寿命长,泄漏较少,消耗功率也较少。因此,目前只有少数重型汽车(如法国贝利埃T25型、美国WABCO120C型等自卸汽车)采用常压式转向加力装置,而常流式转向加力装置则广泛应用于各种汽车。因此本设计采用常流式转向加力装置。常流式液压转向加力装置示意图如图4-2所示。不转向时,转向控制阀6保持开启。转向动力缸8的活塞两边的工作腔,由于都与低压回油管路相通而不起作用。转向液压泵2输出的油液流入转向控制阀,又由此流回转向油罐1。因转向控制阀的节流阻力很小,故液压泵输出压力也很低,液压泵实际上处于空转状态。当驾驶员转动转向盘,通过机械转向器7使转向控制阀处于与某一转弯

53、方向相对应的工作位置时,转向动力缸的相应工作腔方与回油管路隔绝,转而与液压泵输出管路相通,而动力缸的另一腔则仍然通回油管路。地面转向阻力经转向控制阀节流阻力高得多的液压泵输出管路阻力。于是,转向液压泵输出压力急剧升高,直到足以推动转向动力缸活塞为止。转向盘停止转动后,转向控制阀随即回到中立位置,使动力缸停止工作。图42 常流式液压转向加力装置示意图Fig 42 Chang-flow diagram of hydraulic steering augmentor1转向油罐 2转向液压泵3溢流阀4流量控制阀5单向阀6转向控制阀7机械转向器8转向动力缸1 - Steering Tank 2 - St

54、eering Pump 3 - relief valve 4 - Flow Control Valve 5 -One-way valve 6 - steering control valve 7 - mechanical steering 8 - the power steering cylinder4.2.4 液压转向加力装置转向控制阀的选择转向控制阀有滑阀式和转阀式两种。目前,国产轿车上几乎毫无例外的采用了转阀式动力转向器。而滑阀式动力转向器多用于重型载货汽车,故本设计采用滑阀式动力转向器。阀体沿轴向移动来控制油液流量的转向控制阀,称为滑阀式转向控制阀,如图4-3所示。当阀体1处于中间位置

55、时,其两个凸棱边与阀套环槽形成四条缝隙。中间的两个缝隙分别与动力缸两腔的油道相通,而两边的两个缝隙与回油道相通。当阀体向右移动很小的一个距离时,右凸棱将右外侧的缝隙堵住,左凸棱将中间的左缝隙堵住,则来自液压泵的高压油经通道5和中间的右缝隙流入通道4,继而进入动力缸的一个腔;而动力缸另一个腔的低压油被活塞推出,经由通道6和左凸棱外侧的缝隙流回储油罐。 a ) b )图43 滑阀式转向控制阀的结构和工作原理Fig 43 Slide-valve steering control valve structure and working principle a)常流式滑阀 b)常压式滑阀a) regul

56、ar flow slide valve b) pressure-type slide valve1阀体 2阀套 3壳体 4、6通动力缸左、右腔的通道 5通液压泵输出管路的通道1 Body 2 - valve cover 3 Shell 4、6 - pass power cylinder left and right cavity of the channel 5 - hydraulic pump output pipe-pass channel4.3 动力缸的设计计算动力缸相对于转向器有两种布置方法。整体式的动力缸活塞与转向器均布置在同一个由QT400-18或KTH350-10制造的转向器壳体

57、内,活塞与齿条制成一体。在动力缸的计算中需确定其缸径、活塞行程s、活塞杆直径d以及缸筒壁厚t。4.3.1 刚径尺寸Dc的计算动力缸的缸径尺寸Dc可由作用于活塞齿条上的力的平衡条件来确定: (41)式中 由转向车轮的转向阻力矩所确定的作用于齿扇上的圆周力;活塞与缸筒间的摩擦力;由转向盘切向力所引起的作用在活塞上的轴向力;高压油液对活塞的推力。其中 (42) (43) (44) (45)式中 (1)转向车轮的转向阻力矩; f 为轮胎和路面间的滑动摩擦因数,一般取0.7;G1为转向轴负荷(N),取75000N;p为轮胎气压(MPa),取p=0.81Mpa。 所以 (2)齿扇的啮合半径; m是齿扇模数

58、,z是齿扇全齿齿数。查表取m=6 ; z=15 所以=45(mm)(3) 转向传动机构的力传动比;取(4)转向传动机构的效率;=(0.850.9);取=0.85(5)活塞与缸筒间的摩擦系数;取(6)齿扇的啮合角;查表取=27(7)转向盘上的切向力;= 为转向摇臂;为转向节臂;为转向盘直径;为转向器角传动比;为转向器正效率。(8)转向盘的半径;= =250mm(9)转向螺杆直径;查表取=34mm(10) 转向螺杆螺旋滚道的导程角;(11)换算摩擦角;(12)动力缸缸径;(13)动力缸内的油液压力。一般6.010.0MPa , 最高16.518.0MPa;取8MPa 。将式(41)与式(42)(43)(44)(45)联立,经过整理即可求得: (46)将以上参数带入方程(46)解得 103.6mm 。查表取标准值104mm4.3.2 活塞行程s的计算当动力缸与转向器一体时,活塞行程s可由摇臂轴转至最大转角时齿扇转过的节圆弧长来球得,即 (47)式中摇臂轴由中间位置转至极限位置时的转

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。