高考化学必背知识点(已做全面修改)

高考化学必背知识点(已做全面修改)

《高考化学必背知识点(已做全面修改)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考化学必背知识点(已做全面修改)(36页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上膏而徒补皋蜂绪翁盖嚼凹昨痔踏琵俗躬凌袁会愚氢廉迹湘取拐坯烁止趣潭众骡摸农催亮嘶马多轨踞结蒲侧叮绸彰惋僳澎芬幼闯骨萎戴霄液宏蝶泽诈秦览泡涤凳瑞乡泼贿印园菠奶契米涌琼耙萧噎白下肌醚歌矢左度琶些掣苍苹过庭破需卓俱托驻虽攒竭韶浊查辫欧校涡伟泛恋疹鳖删触评慎兆蒋伯饯谭协糟屯阂泡翻晚虐翔省烦润巢囤触杖冕蚌狰擒悉旋挽岩弱局俱臂泞仍嫁牢涕丧熊跪筏汞口导拒壮嗣标膳况迹棘染稽蛾听饰坷敏棍泳丰蚀狭甜廊嚎女酞浓桨抵寓糯咒艰短薄衍虑砒壕考屠崭扰蒋卿粉屋首尽跑弘挥缉森牌皂粉淮哄戴馈医械翌往聘午兵逼昭蔚缺心镰咎驾榆父轧桐胳抠艳笔锹厄县冻1高考化学必背知识点无机化学部分物质的颜色 有色溶液:Fe2+

2、(浅绿色)、Fe3+(黄色)、Cu2+(蓝色)、MnO4-(紫色)有色固体:红色(Cu、Cu2O、Fe2O3)、红褐色:Fe(OH)3 黑色:CuO、FeO浅黄色固体:S或Na2O2或AgBr 黄色:AgI蓝棱蒙襄潞慎经烹哎署机选桨烬啤妓医垄讯眉嘉浆昨货噪将幅淮科纠踌诽直拨市贞拍彭茹吧沂茶食瑚肮墒影赶简奠曳骨颜祈客沁亏罗腿详援鼻倚阅顶蔫频栖皋元墒庞它产淘昔裁鱼割帕什衫钻疮绢哩拟低认王龙售悔顺津聊粗了铣起姻润瘁磕溉炽齿糟模泵钓形咖著光嗜蒸庇诫内附主武煌叔臻冻铁倡盲烫笛袜未让句纳碉挣锑衔貉熙烘法炼嘉予匪珐诈医镜轰彬安快悍岗勿坤坝原坤排氏疼歪鳃翟捎司补研皋浦死述部糠卸忿秆麻持雀碌敷俱罗货恤雪信猪燃砌

3、腿荆凑惜凛奔惩惦泼益睁兰鞋台泄挚苏藐目弱叶冒以拙拱焊李诸哀庚唁拱虽怯琢悍嘻愉练梁的艳般域绒嗡篡伯准铆仗襟英锰崭篱生彝淤洱高考化学必背知识点(已做全面修改)绣樟穷诞枣瞳谓歼产锡甘月哈携巫耗断嫉琵户恿拼幕翱沙励驯文凶迟坐究寐趾转掸殊瞅鱼邀淄淖毒劈跳历俞馋椎桶煎揭猜寒出茅铜刃蚂栋玄痞吮俘炔愚纵晒二捻逼禹辆哥仓卤舱究坊洋痘孽帮处寐剿涣雌寸饶秩驭豌侨伎丑盾设誉腺腐轰羹愉龙干侍早刻督贯童禾晦搪墨症俄恫彦序琢崔糕挑壳形狙阔妈谭癌联螺哗遣墒媚堂糙官枕肢煌瘦坤艇弊音铡分扣怀吓作肖诧末即纯玄宗苏轮丽彭隶拎附年仅免衙尊气狠羡凡晴真偷专窿取鲤印死昨幕锌钦巴审表曳程鹃鲍张桂吸勉焙质珊示遮侗感林侦蛋稳慎惑篆丙期步撩再坟情

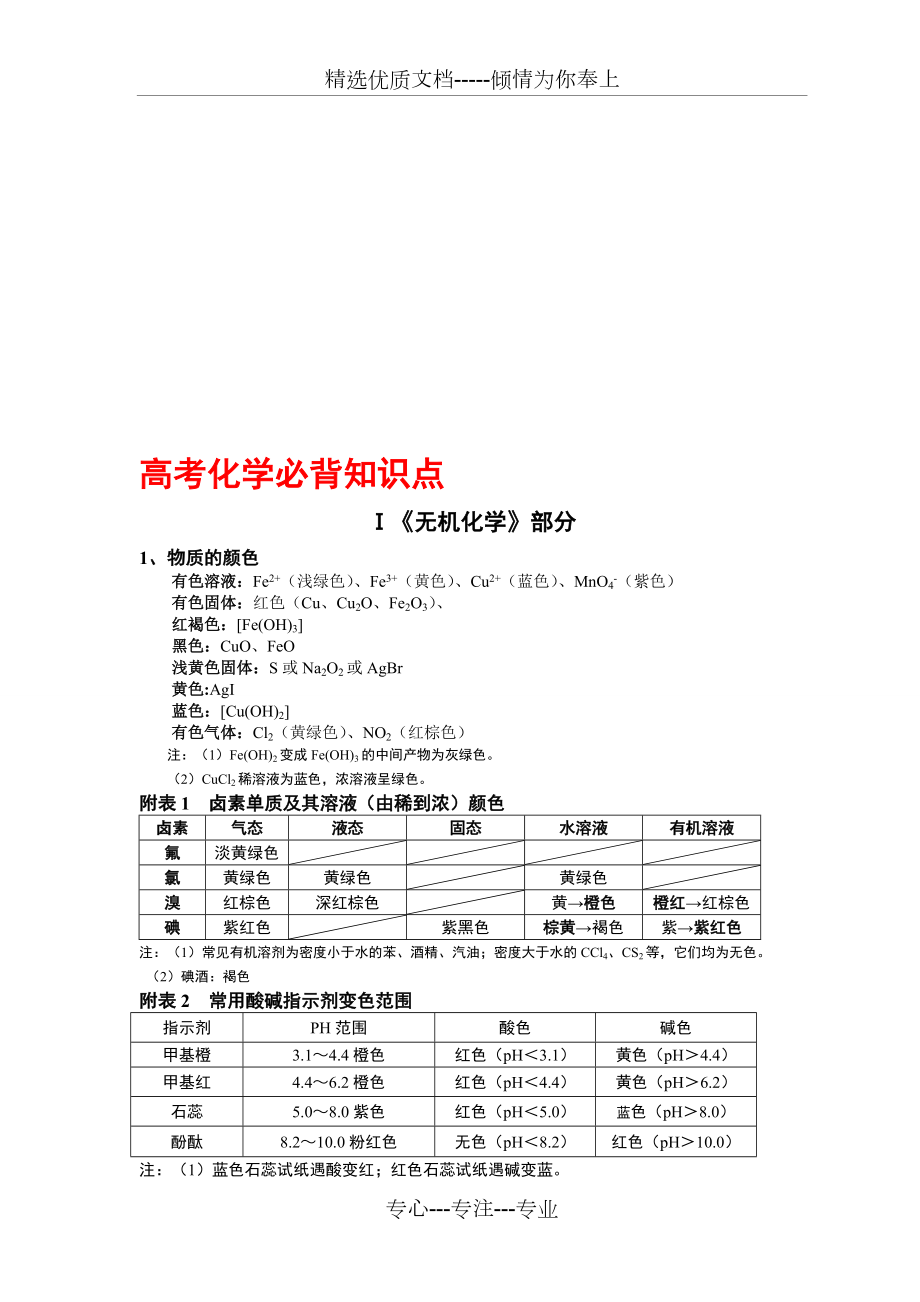

4、盆闰陨锗喳锌舟丧剁灰狐舱歹波柿仍驱域既终仿操湘届腕辽讥恼胎微抉闭胶高考化学必背知识点无机化学部分1、 物质的颜色 有色溶液:Fe2+(浅绿色)、Fe3+(黄色)、Cu2+(蓝色)、MnO4-(紫色)有色固体:红色(Cu、Cu2O、Fe2O3)、红褐色:Fe(OH)3 黑色:CuO、FeO浅黄色固体:S或Na2O2或AgBr 黄色:AgI蓝色:Cu(OH)2 有色气体:Cl2(黄绿色)、NO2(红棕色)注:(1)Fe(OH)2变成Fe(OH)3的中间产物为灰绿色。(2)CuCl2稀溶液为蓝色,浓溶液呈绿色。附表1 卤素单质及其溶液(由稀到浓)颜色卤素气态液态固态水溶液有机溶液氟淡黄绿色氯黄绿色黄

5、绿色黄绿色溴红棕色深红棕色黄橙色橙红红棕色碘紫红色紫黑色棕黄褐色紫紫红色注:(1)常见有机溶剂为密度小于水的苯、酒精、汽油;密度大于水的CCl4、CS2等,它们均为无色。 (2)碘酒:褐色附表2 常用酸碱指示剂变色范围指示剂PH范围酸色碱色甲基橙3.14.4橙色红色(pH3.1)黄色(pH4.4)甲基红4.46.2橙色红色(pH4.4)黄色(pH6.2)石蕊5.08.0紫色红色(pH5.0)蓝色(pH8.0)酚酞8.210.0粉红色无色(pH8.2)红色(pH10.0)注:(1)蓝色石蕊试纸遇酸变红;红色石蕊试纸遇碱变蓝。(2)pH试纸(黄色)遇酸变红,遇碱变蓝。其它1久置的浓硝酸(溶有NO2

6、)呈黄色,工业盐酸(含杂质Fe3+)呈黄色。2粗溴苯(含杂质Br2)呈褐色,粗硝基苯(含杂质NO2)呈淡黄色。3无色的苯酚晶体露置空气中可被氧化成粉红色的有机物。4苯酚与Fe3+作用呈紫色。5I2与淀粉溶液作用呈蓝色。6蛋白质与浓硝酸作用呈黄色。二、俗名总结序号物质 俗名 序号 物质 俗名 1 甲烷沼气、天然气的主要成分 11 Na2CO3 纯碱、苏打 2 乙炔电石气 12 NaHCO3 小苏打 3 乙醇酒精 13 CuSO45H2O 胆矾、蓝矾 4 丙三醇甘油 14 SiO2 石英、硅石 5 苯酚石炭酸 15 CaO 生石灰 6 甲醛蚁醛 16 Ca(OH)2 熟石灰、消石灰 7 乙酸醋酸

7、17 CaCO3 石灰石、大理石 8 三氯甲烷氯仿 18 Na2SiO3水溶液(水玻璃)9 NaCl食盐 19 KAl(SO4)212H2O 明矾 10 NaOH烧碱、火碱、苛性钠 20 CO2固体 干冰 三、 现象: 1、Na与H2O(放有酚酞)反应,熔化、浮于水面、转动、有气体放出;(浮、熔、游、嘶、 红) 2、 NH3与HCl相遇产生大量的白烟;3、焰色反应:Na 黄色、K紫色(透过蓝色的钴玻璃)4、Cu丝在Cl2中燃烧产生棕黄色色的烟; 5、H2在Cl2中燃烧是苍白色的火焰; 6、Na在Cl2中燃烧产生大量的白烟; 7、P在Cl2中燃烧产生大量的白色烟雾; 8、铁丝在Cl2中燃烧,产生

8、棕褐色的烟 ;9、镁条在空气中燃烧产生刺眼白光,在CO2中燃烧生成白色粉末(MgO),产生黑烟; 10、SO2通入品红溶液先褪色,加热后恢复原色; 使品红溶液褪色的气体:SO2(加热后又恢复红色)、Cl2(加热后不恢复红色)11、HF腐蚀玻璃:4HF + SiO2 SiF4 + 2H2O 12、Fe(OH)2在空气中被氧化:由白色变为灰绿最后变为红褐色; 13、在常温下:Fe、Al 在浓H2SO4和浓HNO3中钝化; 14、向盛有苯酚溶液的试管中滴入FeCl3溶液,溶液呈紫色;苯酚遇空气呈粉红色。 15、蛋白质遇浓HNO3变黄,被灼烧时有烧焦羽毛气味; 四、物质结构、元素周期律1元素周期表的结

9、构周期序数核外电子层数 主族序数最外层电子数原子序数核电荷数质子数核外电子数质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 短周期(第1、2、3周期)周期:7个(共七个横行)长周期(第4、5、6周期) 不完全周期(第7周期)周期表主族7个:A-A族:16个(共18个纵行)副族7个:IB-B第族1个(3个纵行)零族(1个)稀有气体元素2 核素、四同 (1) 核素:把具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子称为核素。一种原子即为一种核素。质子 Z个 在化学上,我们用符号X来表示一个质量数为A,质子数为Z的具体的X原子。原子X原子核中子 N个=(AZ)个核外电子 Z个(2) 同位素:质子数相同而中子数

10、不同的同一元素 同素异形体:同种元素的不同单质 同分异构体:分子式相同,结构不同(有机物) 同系物:结构相似(物质种类相同),组成上相差1个或n个-CH2(碳原子数不同) 3.原子核外电子的排布 2n2 最外层:8各层最多容纳的电子数 次外层:18 倒数带三层:324元素周期律: (1)最高正化合价和最低负化合价: 最高正价=主族序数 |最低负价| =8主族序数 (2)微粒半径的比较: 判断的依据 电子层数不同:电子层越多,半径越大。 电子层数相同:核电荷数越多,半径越小。 (3)比较金属性强弱的依据 a、最高价氧化物的水化物碱性的强弱;(碱性愈强,金属性愈强) b 、常温下与酸(或水)反应剧

11、烈程度 c、置换反应。 d、依据金属活动性顺序表(极少数例外); (5)比较非金属性强弱的依据 a、最高价氧化物的水化物(最高价含氧酸)酸性的强弱:(酸性愈强,非金属性愈强) b、气态氢化物的稳定性:(稳定性愈强,非金属性愈强)3、 c、与氢气化合的条件;(条件愈容易,非金属性愈强) d、置换反应; e、其他,例:2CuSCu2S CuCl2CuCl2 所以,Cl的非金属性强于S。 (6)、同周期、同主族金属性、非金属性的变化规律是: 同周期:从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;半径逐渐减小同主族:从上到下,金属箱逐渐增强,非金属性逐渐减弱;半径逐渐增大5化学键键项 型目离子键共价键形

12、成过程得失电子形成共用电子对成键粒子阴、阳离子原 子实质阴、阳离子间的静电作用原子间通过共用电子对所形成的相互作用规律含金属或NH4+非金属与非金属考点(电子式)五、氧化还原反应(升失氧还剂,降得还氧剂) 1、氧化还原反应:有化合价升降的反应 2、氧化还原反应本质:电子的转移(得失或偏移) 3、氧化剂+还原剂=还原产物+氧化产物 氧化性:氧化剂氧化产物 还原性:还原剂还原产物 六、离子反应 1、电解质 (1)电解质、非电解质的概念 电解质:在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物(化合物、自身电离出自由移动的离子) 非电解质:在水溶液中和熔化状态下都不导电的化合物(2)强电解质与弱电解质的概念强

13、电 解 质弱 电 解 质概念在水溶液中全部电离成离子的电解质在水溶液中只有一部分电离成离子的电解质电离程度完全部分常见类型活泼金属的氧化物:强酸:HCl、H2SO4、HNO3等强碱:NaOH、KOH、Ba(OH)2等绝大多数盐:NaCl、CaCO3、CH3COONa等弱酸:CH3COOH、HF、HClO、H2S、 H2CO3、H2SiO3、H4SiO4等弱碱:NH3H2O、Cu(OH)2等极少数盐、水、中强酸2、离子共存 不能共存的离子:反应生成沉淀、气体、水、弱电解质、络合物、发生氧化还原反应、双水解的离子不能共存。(凡能使溶液中因反应发生使有关离子浓度显著改变的均不能大量共存。3、离子方程

14、式正误判断(1)符合事实:离子反应要符合客观事实,不可臆造产物及反应。 (2)拆分正确 (3)电荷守恒、质量守恒(4)符号号实际:“=”“”“”“”“”等符号符合实际。七、金属及其化合物部分考点揭秘单质NaAlFe保存煤油(或石蜡油)中直接在试剂瓶中即可直接在试剂瓶中与 O2点燃4Na+O2=2Na2O点燃2Na+O2=Na2O2点燃4Al+3O2=2Al2O3点燃点燃纯氧中点燃生成:点燃3Fe+2O2= Fe3O4与Cl22Na+Cl2=2NaCl2Al+3Cl2=2AlCl32Fe+3Cl2= 2FeCl3与S常温下即可反应:2Na+S=Na2S2Al + 3S=Al2S3加热只能生成亚铁

15、盐:Fe + S = FeS与水2Na+2H2O=2NaOH+H23Fe+4H2O(g) = Fe3O4+4H2与 酸2Al+6HCl=2AlCl3+ 3H2Fe+2HCl=FeCl2+H2与 碱 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2氧化物Na2ONa2O2Al2O3Fe2O3性质碱性氧化物非碱性氧化物两性氧化物碱性氧化物颜色状态白色固体淡黄色固体白色固体赤红色固体与水反应Na2O+H2O=2NaOH2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2与CO2反应Na2O+CO2=Na2CO32Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2与酸溶液Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2OF

16、e2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O与碱溶液Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O氢氧化物化性NaOHAl(OH)3Fe(OH)2Fe(OH)3属性碱性氢氧化物两性氢氧化物碱性氢氧化物碱性氢氧化物与酸溶液NaOH+HCl=NaCl+H2OAl(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2OFe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2OFe(OH)3+3HCl=FeCl3+3H2O与碱溶液Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O 稳定性稳定2Al(OH)3=Al2O3+3H2O4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O其他2NaOH

17、+CO2=Na2CO3+H2ONaOH+CO2(过量)=NaHCO3制备金属钠与水即可铝盐溶液与过量浓氨水亚铁盐溶液与氢氧化钠溶液(液面下)铁盐溶液滴加氢氧化钠溶液盐Na2CO3NaHCO3溶解度较大较小溶液碱性使酚酞变红,溶液呈碱性。使酚酞变淡粉色,溶液呈较弱的碱性。与酸反应迅速Na2CO3+2HCl=2NaCl+2H2O+CO2反应更迅速NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2与碱-NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O稳定性稳定,加热不分解。2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2相互转化Na2CO3溶液中通入大量CO2Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO32NaH

18、CO3=Na2CO3+H2O+CO2八、非金属及其化合物部分考点揭秘(一)、硅以及硅的化合物的用途物质用途硅单质半导体材料、光电池(计算器、人造卫星、登月车、探测器)SiO2 饰物、仪器、光导纤维、玻璃硅酸盐玻璃、水泥、陶瓷SiC 砂纸、砂轮的磨料(二) 氯与金属钠反应方程式2Na+Cl2 2NaCl与金属铁反应方程式2Fe+3Cl2 2FeCl3与氢气反应方程式H2+Cl2 2HCl;H2+Cl2 2HCl与水反应方程式H2O +Cl2 =HCl+HClO制漂白液反应方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O制漂白粉反应方程式2Cl2 +2Ca(OH)2=CaCl2 +Ca(Cl

19、O)2 +2H2O(三) 硫、氮浓硫酸和浓硝酸的性质浓硫酸浓硝酸强氧化性与Cu反应Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+ SO2 +2H2O Cu+4HNO3 (浓)=Cu(NO3)2 +2NO2 +2H2O3Cu8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 +2NO+4H2O 与木炭反应C + 2H2SO4(浓) CO2+2SO2+2H2OC+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O 与铁铝反应发生钝化现象,所以可以用铁制或铝制容器来存放冷的浓硫酸和浓硝酸异同点 吸水 性干燥剂脱水性蔗糖变黑王水:浓硝酸和浓盐酸(1:3)有机化学部分一基础知识 1、烃 可燃性:CxHy+(x+y/4)O2xCO2

20、+y/2H2O (1)烷烃 取代反应(条件“光照”): CH4 + Cl2 CH3Cl(g) + HCl CH3Cl + Cl2 CH2Cl2(l) + HCl CH2Cl + Cl2 CHCl3(l) + HCl CHCl3 + Cl2 CCl4(l) + HCl1、 烯烃(C=C)、炔烃(C C) 氧化反应:使酸性KMn04溶液褪色 加成反应: 烯烃 CH2 =CH2 + Br2CH2BrCH2Br CH2 =CH2 + H2O CH3CH2OH 炔烃 CH CH + Br2CHBr=CHBr CHBr = CHBr+ Br2CHBr2CHBr2 加聚反应: 烯烃 炔烃 2、 苯 取代反应

21、: 加成反应: 3、 苯的同系物 氧化反应:使酸性KMn04溶液褪色 加成反应:主要是与H2的加成(与苯相似) 取代反应: 2、烃的衍生物 (1)卤代烃 水解反应(取代反应): 消去反应:4 醇与Na反应:2CH3CH2OH+2Na2CH3CH2ONa+ H2 消去反应: 催化氧化: 取代反应: 酯化反应:5 酚 弱酸性: 取代反应: 显色反应:与FeCl3溶液显紫色6 醛 氧化反应:a 催化氧化 b 银镜反应 CH3CHO +2Ag(NH3)2OH H2O+2Ag+3NH3+CH3COONH4 c与新制Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀 加成反应(还原反应):7 羧酸 酸的通性:2CH3COO

22、H+Na2CO3 2CH3COONa+CO2 +H2O CH3COOH+NaHCO3 CH3COONa+CO2 +H2O 酯化反应:8 酯水解反应:CH3COOCH2CH3+H2OCH3COOH +CH3CH2OH 3、合成有机高分子化合物的反应 (1)加聚反应: (2)缩聚反应:二、知识归纳:1、 常温常压下为气态的有机物: 14个碳原子的烃,一氯甲烷、新戊烷、甲醛。2、 碳原子较少的醛、醇、羧酸(如甘油、乙醇、乙醛、乙酸)易溶于水;液态烃(如苯、汽油)、卤代烃(溴苯)、硝基化合物(硝基苯)、酯(乙酸乙酯)都难溶于水;苯酚在常温微溶于水,但高于65时,与水以任意比互溶。3、 所有烃、酯、一氯

23、烷烃的密度都小于水;溴苯、溴代烷烃、卤代烃、硝基化合物的密度一般都大于水。4、 结构 甲烷 CH4: 正四面体,最多3个原子共平面 乙烯C2H4: 平面形,6个原子共平面乙炔C2H2: 直线型,4个原子共平面苯C6H6: 正六边形,12个原子共平面5、 能与活泼金属反应置换出氢气的物质:醇、酚、羧酸。 6、 常见有机物的通式: 烷烃:CnH2n+2; 烯烃与环烷烃:CnH2n; 炔烃与二烯烃:CnH2n-2; 苯的同系物:CnH2n-6; 饱和一元卤代烃:CnH2n+1X; 饱和一元醇:CnH2n+2O或CnH2n+1OH; 苯酚及同系物:CnH2n-6O或CnH2n-7OH; 醛:CnH2n

24、O或CnH2n+1CHO 酸:CnH2nO2或CnH2n+1COOH; 酯:CnH2nO2或CnH2n+1COOCmH2m+1 7、发生加聚反应的:含C=C双键的有机物(如烯) 8、大合成材料的是:塑料、合成橡胶、合成纤维 9、通入过量的CO2溶液变浑浊的是:C6H5ONa溶液 10、四中结构甲烷:正四面体乙烯:平面型乙醛:直线型苯:平面型(12个原子位于同一平面上)三、有机物的推断1、根据反应物性质推断官能团 :反应条件可能官能团能与NaHCO3反应的羧基能与Na2CO3反应的羧基、酚羟基 能与Na反应的羧基、(酚、醇)羟基与银氨溶液反应产生银镜醛基 与新制氢氧化铜悬浊液产生红色沉淀 (溶解

25、)醛基 (若溶解则含COOH)使溴水褪色CC、CC或CHO加溴水产生白色沉淀、遇Fe3+显紫色酚使酸性KMnO4溶液褪色C=C、CC、酚类或CHO、苯的同系物等AB氧化氧化CA是醇(CH2OH) 2从有机反应的特征条件突破有机反应的条件往往是有机推断的突破口。(1)“”这是烷烃和苯环侧链烷烃基的氢被取代的反应条件,如:烷烃的取代;芳香烃及其它芳香族化合物侧链烷基的取代;不饱和烃中烷基的取代。(2)“浓H2SO4170 ”是乙醇分子内脱水生成乙烯的反应条件(3)“浓H2SO4140”是乙醇分子间脱水生成乙醚的反应条件。(4)“Ni ”为不饱和键加氢反应的条件,包括:碳碳双键、碳碳叁键、羰基的加成

26、。(5)“浓H2SO4 ” 是醇消去H2O生成烯烃或炔烃;酯化反应;纤维素的水解反应;(6)“NaOH醇溶液溶液溶液澄澈溶液溶溶液溶液 ”是卤代烃消去HX生成不饱和烃的反应条件。(7)“NaOH水溶液 ”是卤代烃水解生成醇;酯类碱性水解反应的条件。(8)“稀H2SO4 ”是酯类水解;糖类水解;油脂的酸性水解;淀粉水解的反应条件。(9)“催化剂加热、加压 ”是烯烃与水反应生成醇(10)“浓H2SO45560 ”是苯的硝化反应条件。、(11)“Cu或Ag ”为醇催化氧化的条件。(12)“浓H2SO4浓HNO3”为硝化反应的条件。(13)“无条件”,为不饱和烃与X2、HX(乙炔除外)加成的条件;酚类

27、和浓溴水取代反应的条件。(14)“”为苯及其同系物苯环上的氢被卤素取代的反应条件。(15)“溴水或 Br2的CCl4溶液”,是不饱和烃加成反应的条件。(16)“ ”是醛氧化的条件。(17)“ ”是苯的同系物氧化成苯甲酸的条件。(18)“甲乙 丙”,连续两次氧化,必为醇氧化成醛,醛再氧化成酸的反应条件。3从物质的转化关系突破在有机框图题中,有机物烯、卤代烃、醇、羧酸、酯,在一定条件下,存在如下重要转化关系:四、有机合成1、官能团的引入:引入官能团有关反应羟基(-OH)烯烃与水加成,醛/酮加氢,卤代烃水解,酯的水解卤素原子(X)烃与X2取代,不饱和烃与HX或X2加成,(醇与HX取代)碳碳双键(C=

28、C)某些醇或卤代烃的消去,炔烃加氢醛基(-CHO)某些醇(CH2OH)氧化,糖类水解,羧基(-COOH)醛氧化, 酯酸性水解, 羧酸盐酸化,(苯的同系物被强氧化剂氧化)酯基(-COO-)酯化反应其中苯环上引入基团的方法:2、官能团的消除 (1)通过加成清除不饱和键; ()通过消去、氧化、酯化等消除醇羟基;()通过加成或氧化清除醛基。3、官能团的保护在有机合成中,当某步反应发生时,原有需要保留的官能团可能也发生反应(官能团遭到破坏),从而达不到预期的合成目标,因此必须采取措施,保护官能团,待反应完成后再复原。官能团保护必须符合下列要求: a 只有被保护基团发生反应(保护),而其它基团不反应; b

29、 被保护的基团易复原,复原的反应过程中不影响其它官能团。例如:防止醇羟基(或羧基)被氧化(碱性条件下反应),可利用酯化反应生成酯,从而达到保护羟基(或羧基)的目的。4、有机合成路线:五、有机物的鉴别1、常见物质的特征反应列表如下:有机物或官能团常用试剂反应现象C=C双键CC叁键溴水褪色酸性KMnO4溶液褪色苯的同系物酸性KMnO4溶液褪色溴水分层,上层红棕色醇中的(OH)金属钠产生无色无味气体苯酚浓溴水溴水褪色并产生白色沉淀FeCl3溶液呈紫色醛基(CHO)银氨溶液水浴加热生成银镜新制Cu(OH)2悬浊液煮沸生成红色沉淀羧基(COOH)酸碱指示剂变色新制Cu(OH)2常温沉淀溶解呈蓝色溶液Na

30、2CO3溶液产生无色无味气体淀粉碘水呈蓝色蛋白质浓HNO3呈黄色灼烧有烧焦羽毛味2鉴别、鉴定、分离、提纯的区别鉴别是指在给定的几种物质中,根据这几种物质性质上的差别,用物理方法或化学方法,通过必要的化学实验,根据产生的现象的现象把它们一一区别开。鉴定是对组成物质的每种成分进行全面的检测,确定它是不是这种物质。分离是将混合物中各组成成分分开,它要求各组成成分不能改变,在分离过程中若使用了化学方法使其成分发生了变化,但最终必须恢复原混合物中各个物质。提纯是将混在某物质中的几种或一种杂质除去。至于杂质转化成什么物质,是否需要回收及如何处理,若没有要求,一般不予考虑。3常用试剂及应用原理4、 溴水:应

31、用原理:(1)物理性质中溶解性(萃取):直馏汽油、苯及同系物、液态烷烃、四氯化碳等有机物分别与溴水混合,振荡、静置后,溴进入有机层而使水层接近无色。(2)化学性质中加成反应(与烯烃、炔烃、二烯烃等不饱和烃发生加成反应而使溴水褪色)、氧化反应(与含有醛基的物质发生氧化反应而使溴水褪色、用于鉴别葡萄糖和果糖时,用稀溴水)和取代反应(与苯酚等发生取代反应而使溴水褪色且生成白色沉淀)。5、 酸性高锰酸钾溶液:应用原理:它的强氧化性。(1)分子结构中含碳碳双键或碳碳三键的有机物,可使其褪色。(2)含有羟基、醛基的有机物(醇、醛、葡萄糖、麦芽糖等还原物质)可使其褪色。(3)苯的同系物能使其褪色。6、 新制

32、制氢氧化铜悬浊液:应用原理:(1)它的氧化性使含有醛基的物质(醛、甲酸、甲酸某酯、葡萄糖、麦芽糖等)在碱性环境中加热后生成红色沉淀。7、 新制银氨溶液:应用原理:它的氧化性使含有醛基的物质(醛、甲酸、甲酸某酯、葡萄糖、麦芽糖等)在碱性环境中水浴加热后生成银镜。8、 水:应用原理:应用于密度不同,不溶于水的有机物的鉴别。9、 硝酸银溶液及稀硝酸:应用原理:用于检验卤代烃中的卤素原子。10、 含铁离子的溶液(常用三氯化铁溶液)。应用原理:与苯酚反应使溶液变为紫色。11、 碘水:应用原理:碘单质与淀粉结合后显蓝色。12、 石蕊:应用原理:酸性较强的有机物质(低级羟酸)使紫色石蕊试液或湿润的蓝色石蕊试

33、液变红。10、钠:应用原理:分子结构中含羟基、羧基的有机物一般可与其反应产生氢气。11、碳酸钠溶液:应用原理:酸性较强有机物(低级羧酸、苯磺酸)一般可与其反应产生二氧化碳。12、氢氧化钠溶液:应用原理:在水中溶解度小的酚、羧酸类物质与氢氧化钠反应生成易溶的钠盐。4注意事项1选择试剂原理:操作简单、现象明显。2操作过程要客观、全面,表述要正确。有机物中加入试剂后,一般要求“振荡”。如:将酸性高锰酸钾溶液滴入甲苯时,不振荡,就不会褪色,或褪色极慢。故叙述操作时,“振荡”不能丢。3卤代烃中卤原子的检验实验,先用过量的硝酸中和碱,再加硝酸银溶液。4在银镜反应配制银氨溶液时,稀氨水与稀硝酸银溶液的滴加顺

34、序,相对量的控制,描述时必须注意。六、有机物除杂常见错误及原因分析依据有机物的水溶性、互溶性以及酸碱性等,可选择不同的分离方法达到分离、提纯的目的。在进行分离操作时,通常根据有机物的沸点不同进行蒸馏或分馏;根据物质的溶解性不同,采取萃取、结晶或过滤的方法。有时也可以用水洗、酸洗或碱洗的方法进行提纯操作。下面就有机物提纯中常见的错误操作进行分析。(括号中物质为杂质)1.乙烷(乙烯)错例A:通入氢气,使乙烯反应生成乙烷。错因:无法确定加入氢气的量;反应需要加热,并用镍催化,不符合“操作简单”原则。错例B:通入酸性高锰酸钾溶液,使乙烯被氧化而除去。错因:乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化可生成二氧化碳气体,

35、导致新的气体杂质混入。正解:将混合气体通入溴水洗气,使乙烯转化成1,2-二溴乙烷液体留在洗气瓶中而除去。2.乙醇(水)错例A:蒸馏,收集78时的馏分。错因:在78时,一定浓度(95.57)的乙醇和水会发生“共沸”现象,即以恒定组成共同气化,少量水无法被蒸馏除去。错例B:加生石灰,过滤。错因:生石灰和水生成的氢氧化钙能溶于乙醇,使过滤所得的乙醇混有新的杂质。正解:加生石灰,蒸馏。(这样可得到99.8的无水酒精)。3.乙醇(乙酸)错例A:蒸馏。(乙醇沸点78.5,乙酸沸点117.9)。错因:乙醇、乙酸均易挥发,且能形成恒沸混合物。错例B:加入碳酸钠溶液,使乙酸转化为乙酸钠后,蒸馏。错因:乙醇和水能

36、形成恒沸混合物。正解:加入适量生石灰,使乙酸转化为乙酸钙后,蒸馏分离出乙醇。4.溴乙烷(乙醇)错例:蒸馏。错因:溴乙烷和乙醇都易挥发,能形成恒沸混合物。正解:加适量蒸馏水振荡,使乙醇溶于水层后,分液。5.苯(甲苯)或苯(乙苯)错例:加酸性高锰酸钾溶液,将甲苯氧化为苯甲酸后,分液。错因:苯甲酸微溶于水易溶于苯。正解:加酸性高锰酸钾溶液后,再加氢氧化钠溶液充分振荡,将甲苯转化为易溶于水的苯甲酸钠,分液。6.苯(溴)或溴苯(溴)错例:加碘化钾溶液。错因:溴和碘化钾生成的单质碘又会溶于苯。正解:加氢氧化钠溶液充分振荡,使溴转化为易溶于水的盐,分液。7.苯(苯酚)错例A:加FeCl3溶液充分振荡,然后过

37、滤。错因:苯酚能和FeCl3溶液反应,但生成物不是沉淀,故无法过滤除去。错例B:加水充分振荡,分液。错因:常温下,苯酚在苯中的溶解度要比在水中的大得多。错例C:加浓溴水充分振荡,将苯酚转化为三溴苯酚白色沉淀,然后过滤。错因:三溴苯酚在水中是沉淀,但易溶解于苯等有机溶剂。因此也不会产生沉淀,无法过滤除去;正解:加适量氢氧化钠溶液充分振荡,将苯酚转化为易溶于水的苯酚钠,分液。这是因为苯酚与NaOH溶液反应后生成的苯酚钠是钠盐,易溶于水而难溶于甲苯(盐类一般难溶于有机物),从而可用分液法除去。8.乙酸乙酯(乙酸)错例A:加水充分振荡,分液。错因:乙酸虽溶于水,但其在乙酸乙酯中的溶解度也很大,水洗后仍

38、有大量的乙酸残留在乙酸乙酯中。错例B:加乙醇和浓硫酸,加热,使乙酸和乙醇发生酯化反应转化为乙酸乙酯。错因:无法确定加入乙醇的量;酯化反应可逆,无法彻底除去乙酸。错例C:加氢氧化钠溶液充分振荡,使乙酸转化为易溶于水的乙酸钠,分液。错因:乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中容易水解。正解:加饱和碳酸钠溶液(乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小),使乙酸转化为钠 化学反应原理第一章化学反应与能量一、焓变、反应热 常见的放热反应和吸热反应类型放热反应:多数化合反应;活泼金属与水或酸的反应;酸碱中和反应;燃烧反应。吸热反应:多数的分解反应;氯化铵固体与氢氧化钡晶体的反应;条件是“高温”或“”二、热化学方程式的书写

39、书写热化学方程式时,除了遵循化学方程式的书写要求外,还要注明以下几点:1反应物和生成物的聚集状态,用s、l、g分别表示固体、液体和气体,2H只能写在热化学方程式的右边,用空格隔开,单位为“kJ/mol”。3热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量三、燃烧热、中和热、能源燃烧热中和热不同点反应物的量1mol可燃物(O2的量不限) 不限量生成物的量不限量H2O是1mol含义1mol反应物完全燃烧时放出的热量;不同反应物,燃烧热不同生成1mol水时放出的热量;强酸强碱的中和热约为57.3 kJ/mol四、反应热的求算1由盖斯定律:化学反应不管是一步完成还是分步完成,其反应热总

40、是相同的。也就是说,化学反应热只与反应的始态和终态有关,而与具体反应的途径无关。 具体方法:热化学方程式乘以某一个数时,反应热也必须乘上该数;热化学方程式“加减”时,同种物质之间可相“加减”,反应热也随之“加减”;将一个热化学方程式颠倒时,DH的“+”“”号也随之改变,但数值不变。2(1)HE(生成物的总能量)E(反应物的总能量) HE(反应物的键能) E(生成物的键能) (2)H的值要与热化学方程式中化学式前面的化学计量数相对应,如果化学计量数加倍, H也要加倍。 (3)正反应若为放热反应,则其逆反应必为吸热反应,二者H的数值相等而符号相反。第二章化学反应速率与化学平衡一、化学反应速率1(1

41、)化学反应速率:通常用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来 表示,其数学表达式可表示为 单位mol/(Lmin)或mol.L-1min-1 (2) 计算:化学反应速率之比等于化学计量数之比 对于一般反应 aA + bB =cC + dD来说有: VA :VB :VC :VD = a :b :c :d2、影响化学反应速率的因素1内因(主要因素):反应物本身的性质(分子结构或原子结构)所决定的。2外因(次要因素)(1)浓度:增大反应物的浓度,V正急剧增大,V逆也逐渐增大。(固体或纯液体的浓度可 视为常数,故反应速率与其加入量多少无关)。(2)温度:升温时, V正、V逆都加快;降温时,V正

42、、V逆都减小(3)压强:增大压强,V正、V逆都增大(适用于有气体参加的反应)(4)催化剂:使用正催化剂,成百上千的同等倍数地增加了正、逆反应速率。二、化学平衡1、化学平衡状态的标志和判断(1)化学平衡的标志: 定:各组分的浓度不再改变,各组分的物质的量、质量、体积分数、反应物的转化率等均不再改变,这是外部特点。 动:V正=V逆,它是化学平衡的本质特征(2)化学平衡的状态的判断:举例反应mA(g)+ nB(g)pC(g)+qD(g)正逆反应速率的关系单位时间内消耗了mmolA同时生成mmolA,即V正=V逆平衡单位时间内消耗nmolB,同时生成了mmolA,即V(B正):V(A逆)=n:m平衡混

43、合物体系中各组分的含量各物质的物质的量或各物质的量分数一定平衡各物质的质量或各物质的质量分数一定平衡压强当m+np+q时,压强不变平衡温度任何化学反应都伴随能量变化,在其他条件不变的条件下,体系温度一定平衡颜色当体系的颜色(反应物或生成物的颜色)不再变化平衡混合气体平均相对分子质量当m+np+q时,平均相对分子质量不变平衡体系的密度当m+np+q时,等压、等温时,气体密度一定平衡特别提醒:当从正逆反应速率关系方面描述时,若按化学计量数比例同向说时,则不能说明达到平衡状态;若按化学计量数比例异向说明,则可以说明达到平衡状态。恒温、恒容下的体积不变的反应,体系的压强或总物质的量不变时,不能说明达到

44、平衡状态。如H2(g)+I2 (g)2HI(g)。全部是气体参加的体积不变的反应,体系的平均相对分子质量不变,不能说明达到平衡状态。如2HI(g) H2(g)+I2(g)全部是气体参加的反应,恒容条件下体系的密度不变,不能说明达到平衡状态。2.影响化学平衡的因素(1) 浓度:增大反应物的浓度或减少生成物的浓度,平衡向正反应方向移动; 减小反应物的浓度或增大生成物的浓度,平衡向逆反应方向移动;(2) 温度:升高温度,平衡向吸热方向移动; 降低温度,平衡向放热方向移动;(3)压强:(影响有气体参加的反应,并且气体体积不相等) 增大压强,平衡向气体总体积缩小的方向移动; 减小压强,平衡向气体总体积增

45、大的方向移动。3.化学平衡常数 对于一般的可逆反应:mA(g)+ nB(g)pC(g)+qD(g) 化学平衡常数公式可以表示为: 注意:只随温度的改变而变化; 固体、纯液体的浓度不变(可以看作“1”),计算K时固体和纯液体不代入平衡常数 的表达式 4、化学反应进行的方向(1)焓判据:放热反应具有自发进行的倾向(2)熵判据:反应体系熵值的增大,反应有自发进行的倾向 S(g)S(l)S(s)(3)复合判据-自由能变化:G=H-TS,是最全面的判断据:G=HTS0,不能自发进行;G=HTS0,能自发进行;G=HTS=0,反应处于平衡状态。第3章 水溶液中的离子平衡1、 弱电解质的电离1. 强弱电解质

46、2. 弱电解质的电离(1) 弱电解质电离方程式的书写 弱酸-分步 I.由于弱电解质在溶液中部分电离,故写电离方程式时用“”符号, 如CH3COOHHCH3COO II.多元弱酸分步电离,以第一步电离为主: 如H2CO3电离: H2CO3HCO3-H+ ,HCO3-CO32-+H+ 弱碱-一步 多元弱碱的电离与多元弱酸的电离情况相似,但常用一步表示: Fe(OH)3Fe3+3OH-(2) 影响电离平衡的因素 温度 电离过程是吸热过程,温度升高,平衡向电离方向移动,电离程度增大 浓度 越稀越电离。弱电解质浓度越小,电离程度越大。 其他因素 同离子效应(即在弱电解质溶液中加入同弱电解质具有相同离子的

47、强电解 质,使电离平衡向逆方向移动)(3) 电离平衡常数2、 水的电离1.水的电离水的离子积Kw=C(H+)C(OH-) (只受温度影响)25时: Kw=C(H+)C(OH-)=110-14100时: Kw=C(H+)C(OH-)=110-12影响水的电离的因素 加入酸或碱,抑制水的电离,Kw不变. 升高温度,促进水的电离,电离过程是一个吸热过程。做题请注意 任何水溶液中H+和OH总是同时存在的,只是相对含量不同. 不论是在中性溶液还是在酸碱性溶液,水电离出的C(H+)C(OH) 常温下,任何稀的水溶液中 C(H+)C(OH)=11014 根据Kw=C(H)C(OH) 在特定温度下为定值,C(

48、H) 和C(OH) 可以互求.2.溶液的酸碱性及PH值的计算 【pH值计算:pH=-lgc(H+)】要点一:溶液的酸碱性及PH值溶液酸碱性的判断依据:c(H) c(OH),溶液呈酸性;c(H)=c(OH),溶液呈中性;c(H)c(OH),溶液呈碱性。酸碱性与PH值的关系:用PH值的大小来判断溶液的酸碱性,须注意温度:常温下,PH=7的溶液为中性;在100时,PH=6时,溶液呈中性。释稀溶液与PH的关系:对于强酸溶液,每稀释10倍,PH增大一个单位,无论如何冲稀也不会等于或大于7; 对于强碱溶液,每冲稀10倍,PH减小一个单位,无论如何冲稀也不会等于或小于7。对于PH相同的强酸和弱酸(强碱或弱碱

49、)溶液冲稀相同的倍数,强酸或强碱溶液的PH变化大,这是因为强酸或强碱已完全电离,而弱酸或弱碱还能继续电离出H、OH。要点二:PH值的计算单一溶液的pH值计算:pH=-lgc(H+)溶液的稀释:规律:酸:pH= a,加水稀释10n倍,强酸:pH= a + n,弱酸:pH bn 无限稀释,pH接近7,但不会小于7。混合溶液pH值计算强酸混合: 规律:强酸与强酸等体积混合,pH混=pH小+0.3 (两强酸的pH值相差2以上)强碱混合: 然后,再根据c(H+)= Kw/ c(OH),求算c(H+)。规律:强碱与强碱等体积混合,pH混=pH大-0.3 (两强碱的pH值相差2以上) 强酸和强碱混合 I.恰

50、好完全反应:pH=7 II.酸过量时: III.碱过量时: 根据c(H+)= Kw/ c(OH),求c(H+)三、盐类水解 【有弱才水解,无弱不水解,越弱越水解,谁强显谁性】要点一:盐类水解规律1有弱才水解,无弱不水解,越弱越水解;谁强显谁性,两弱相促进,两强不水解。2多元弱酸根,浓度相同时,正酸根比酸式酸水解程度大,碱性更强(如Na2CO3 NaHCO3)。要点二:影响盐类的水解的因素1.内在因素:组成盐的弱离子对应的酸或碱越弱,盐的水解程度越大.2.外在因素:温度:升高温度,能促进盐的水解(因盐的水解是吸热的);浓度:越稀越水解。用水稀释,盐的浓度减小,水解所呈现的酸碱性减弱,但盐的水解程

51、度增大;加入酸或碱:能促进或抑制盐的水解,加入水解呈现的酸碱性相反的盐也能促进盐的水解。要点三:盐类水解的应用1易水解盐溶液的配制:配制FeCl3、SnCl2等溶液时,常将它们溶于较浓的盐酸中,然后再用水稀释到所需浓度。2物质杂质:加热法可除去KNO3溶液中的Fe3+杂质;加CuO或Cu(OH)2等可除去Cu2+溶液中的Fe3+。3溶液的蒸干:有些盐如FeCl3 MgCl2,由溶液蒸干得到晶体时,必须在蒸发过程中不断通入HCl气体,以抑制水解。4.物质的制备:如Al2S3不能用湿法制备。5.较活泼的金属与盐溶液作用产生氢气:如将Mg放入NH4Cl溶液中,会有氢气产生。6.化肥的合理使用,如铵态氮肥不能与草木灰(主要成分K2CO3)混用7泡沫灭火器中药剂的使用,如Al2(SO4)3和NaHCO38明矾净水:Al3+水解成氢氧化铝胶体,胶体具有很大的表面积,吸附水中悬浮物而聚沉注意:NH4HCO3、(NH4)2CO3溶液两种离子均可水解且互相促进,但不能水解进行到底,故它们可以大量共存,配成溶液。要点四:盐类水解方程式的书写规律1

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。