2010安徽高考语文作文分析

2010安徽高考语文作文分析

《2010安徽高考语文作文分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2010安徽高考语文作文分析(20页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

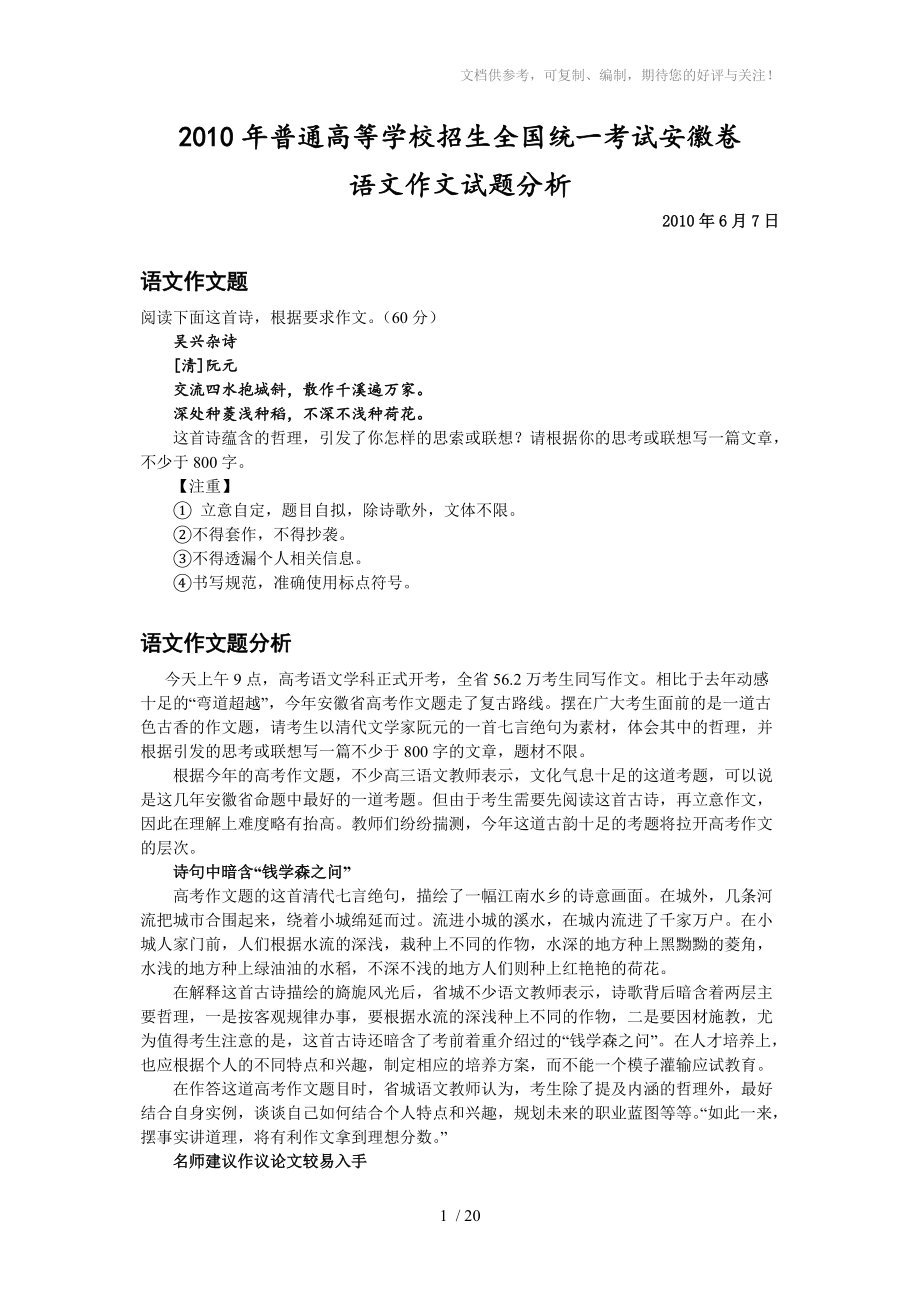

1、文档供参考,可复制、编制,期待您的好评与关注! 2010年普通高等学校招生全国统一考试安徽卷语文作文试题分析2010年6月7日语文作文题阅读下面这首诗,根据要求作文。(60分)吴兴杂诗 清阮元 交流四水抱城斜,散作千溪遍万家。 深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花。 这首诗蕴含的哲理,引发了你怎样的思索或联想?请根据你的思考或联想写一篇文章,不少于800字。 【注重】 立意自定,题目自拟,除诗歌外,文体不限。 不得套作,不得抄袭。不得透漏个人相关信息。 书写规范,准确使用标点符号。 语文作文题分析 今天上午9点,高考语文学科正式开考,全省56.2万考生同写作文。相比于去年动感十足的“弯道超越”,今年

2、安徽省高考作文题走了复古路线。摆在广大考生面前的是一道古色古香的作文题,请考生以清代文学家阮元的一首七言绝句为素材,体会其中的哲理,并根据引发的思考或联想写一篇不少于800字的文章,题材不限。 根据今年的高考作文题,不少高三语文教师表示,文化气息十足的这道考题,可以说是这几年安徽省命题中最好的一道考题。但由于考生需要先阅读这首古诗,再立意作文,因此在理解上难度略有抬高。教师们纷纷揣测,今年这道古韵十足的考题将拉开高考作文的层次。 诗句中暗含“钱学森之问” 高考作文题的这首清代七言绝句,描绘了一幅江南水乡的诗意画面。在城外,几条河流把城市合围起来,绕着小城绵延而过。流进小城的溪水,在城内流进了千

3、家万户。在小城人家门前,人们根据水流的深浅,栽种上不同的作物,水深的地方种上黑黝黝的菱角,水浅的地方种上绿油油的水稻,不深不浅的地方人们则种上红艳艳的荷花。 在解释这首古诗描绘的旖旎风光后,省城不少语文教师表示,诗歌背后暗含着两层主要哲理,一是按客观规律办事,要根据水流的深浅种上不同的作物,二是要因材施教,尤为值得考生注意的是,这首古诗还暗含了考前着重介绍过的“钱学森之问”。在人才培养上,也应根据个人的不同特点和兴趣,制定相应的培养方案,而不能一个模子灌输应试教育。 在作答这道高考作文题目时,省城语文教师认为,考生除了提及内涵的哲理外,最好结合自身实例,谈谈自己如何结合个人特点和兴趣,规划未来

4、的职业蓝图等等。“如此一来,摆事实讲道理,将有利作文拿到理想分数。” 名师建议作议论文较易入手 根据今年高考作文题的特点,省城教师认为虽然题材不限,但考生写议论文比较容易上手。除此之外,考生也可以写成夹叙夹议的形式,甚至可以先叙述一个恰如其分的小故事,再发表一段精彩的议论,只要不离题万里,应该也都能够获得满意的分数。 在写作时,考生可以了解国家当前的经济建设,只有按照科学规律,转变原先掠夺型的经济增长方式,才能实行又好又快的“可持续发展”,构建新型的低碳环保社会。同时,在国家许多大政方针的制定上,也需要根据当地实际情况因地制宜,制定出符合实际的合理政策。在针对“钱学森之问”进行作文时,考生还可

5、以结合自己的成长经历,谈谈自己眼中的人才培养观。 “总体来说,今年安徽省的高考作文题对学生的理解能力,尤其是古文鉴赏能力要求有所提高”,一位资深语文教师认为,由于题材不限,古诗本身并不晦涩难懂,估计言之有理,言之有据,都能够得到相应的分数。 徐颖奇 2010年高考作文题: 吴兴杂诗 (清) 阮元 交流四水抱成斜, 散作千溪遍万家。 深处种菱浅种稻, 不深不浅种荷花。 这首诗蕴含的哲理引发了你怎样的思考或联想?请根据你的思考或联想写一篇文章。题材不限,不少于800字。 作品注释 (1)吴兴:今浙江省湖州市。 杂诗:具体内容没有在题目里明确揭示的诗。 (2)交流四水:即四水交流。交,交错纵横。 四

6、水:湖州市有东苕溪、西苕溪等四条主要河流。 抱城斜:环抱着吴兴城曲折地流淌着。散作千溪:分散为若干条支流。 (3)遍:遍布,布满。 (4)菱:一年生水生草本,叶子略呈三角形,叶柄有气囊,夏天开花,白色。果实有硬壳,有角,可供食用。 作品赏析: 诗的头两句刻画的是河流水系的分形特征。“交流”、“斜”或多或少已透露出整理对水系不规则性、复杂性的观察和感受,是对整形几何观的某种超越。第二句更是关于水系分形的典型刻画,准确、生动而富有韵味。“散作”就是分散的意思,从环抱吴兴城的四水沿河上溯,整理看到的是不断分叉而形成的千溪万流,整体上构成一幅分支式分形图。水系的分形造就了居民点分布的分形。自然界的水系

7、本来是由千溪万涧逐步汇聚而成的,村落是人们择水而居所形成的,都是一类分形结构。整理采用诗家惯常的人格化手法,仿佛是先有了居民点的分形分布,而后河流为了亲近千村万户,便从吴兴城外的四水开始,逐步分散为千溪万涧,遍洒人间。水系是自然地理系统的分形,居民点分布是人文系统的分形,两幅分形画面不可分离地交织在一起,既展示了独特的美学意韵,又体现了大地的厚德载物。地理分形造就了气象的分形特征,地理分形与气象分形共同造就了生态环境的分形特性,导致动植物的多样性、差异性、相关性和复杂性,形成植物生态系统的分形特性。诗作的后两句表明整理在一定程度上已经意会到这种生态分形,通过对农作物间种的形象描绘,反映了河流分

8、形带来的生态多样性,进一步丰富了诗作对水系分形描绘的内涵。 这首诗通过写江南水乡的优美风光说明了一个道理:人们做任何事情都要从实际出发,因地制宜,按客观规律办事,“深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花”,不能形而上学地搞“一刀切”和绝对化。 整理简介 阮元(1764-1849年),清代政治家、文学家,字伯元,江苏仪征人。1789年(乾隆五十四年)中进士,第二年授翰林院编修,后升任少詹事,入值南书房。历任山东学政、浙江学政、户部左侍郎、浙江巡抚、江西巡抚、两广总督等职。在任期间,除吏治军政之外,编书撰述不辍。在广东期间,建议禁鸦片,对英商采用较严厉的政策。1826年(道光六年)任云贵总督,随即又晋升体

9、仁阁大学士。1838年(道光十八年)返扬州定居,先后加太子太保、太傅。1849年(道光二十九年)去世,谥“文达”。参考资料1.关于“吴兴杂诗”作品概况作品名称:吴兴杂诗 创作年代:清代 整理:阮元 作品体裁:七言诗作品原文吴兴杂诗(1) 交流四水抱城斜,(2) 散作千溪遍万家。(3) 深处种菱浅种稻,(4) 不深不浅种荷花。 此诗作为了2010年普通高等学校招生考试安徽卷作文题的材料。“交流四水抱城斜,散作千溪遍万家。深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花。”由此哲理诗引发的思考和联想写一文,诗歌体除外。不少于800字。作品注释(1)吴兴:今浙江省湖州市。 杂诗:具体内容没有在题目里明确揭示的诗。 (

10、2)交流四水:即四水交流。交,交错纵横。 四水:湖州市有东苕溪、西苕溪等四条主要河流。 抱城斜:环抱着吴兴城曲折地流淌着。散作千溪:分散为若干条支流。 (3)遍:遍布,布满。 (4)菱:一年生水生草本,叶子略呈三角形,叶柄有气囊,夏天开花,白色。果实有硬壳,有角,可供食用。1作品赏析诗的头两句刻画的是河流水系的分形特征。“交流”、“斜”或多或少已透露出整理对水系不规则性、复杂性的观察和感受,是对整形几何观的某种超越。第二句更是关于水系分形的典型刻画,准确、生动而富有韵味。“散作”就是分散的意思,从环抱吴兴城的四水沿河上溯,整理看到的是不断分叉而形成的千溪万流,整体上构成一幅分支式分形图。水系的

11、分形造就了居民点分布的分形。自然界的水系本来是由千溪万涧逐步汇聚而成的,村落是人们择水而居所形成的,都是一类分形结构。整理采用诗家惯常的人格化手法,仿佛是先有了居民点的分形分布,而后河流为了亲近千村万户,便从吴兴城外的四水开始,逐步分散为千溪万涧,遍洒人间。水系是自然地理系统的分形,居民点分布是人文系统的分形,两幅分形画面不可分离地交织在一起,既展示了独特的美学意韵,又体现了大地的厚德载物。地理分形造就了气象的分形特征,地理分形与气象分形共同造就了生态环境的分形特性,导致动植物的多样性、差异性、相关性和复杂性,形成植物生态系统的分形特性。诗作的后两句表明整理在一定程度上已经意会到这种生态分形,

12、通过对农作物间种的形象描绘,反映了河流分形带来的生态多样性,进一步丰富了诗作对水系分形描绘的内涵。 这首诗通过写江南水乡的优美风光说明了一个道理:人们做任何事情都要从实际出发,因地制宜,按客观规律办事,“深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花”,不能形而上学地搞“一刀切”和绝对化。2整理简介阮元(1764-1849年),清代政治家、文学家,字伯元,江苏仪征人。1789年(乾隆五十四年)中进士,第二年授翰林院编修,后升任少詹事,入值南书房。历任山东学政、浙江学政、户部左侍郎、浙江巡抚、江西巡抚、两广总督等职。在任期间,除吏治军政之外,编书撰述不辍。在广东期间,建议禁鸦片,对英商采用较严厉的政策。1826

13、年(道光六年)任云贵总督,随即又晋升体仁阁大学士。1838年(道光十八年)返扬州定居,先后加太子太保、太傅。1849年(道光二十九年)去世,谥“文达”。32.关于“阮元”阮元阮元(17641849)字伯元,号云台、雷塘庵主,晚号怡性老人,扬州仪征人。清代嘉庆、道光间名臣。他是著作家、刊刻家、思想家,在经史、数学、天算、舆地、编纂、金石、校勘等方面都有着非常高的造诣,被尊为一代文宗。 人物生平阮元于高宗乾隆二十九年甲申(1764)出生于江苏扬州府城一个以文兼武的世家。他的祖父阮堂武进士出身,官湖南参将,曾率军征苗,活捉苗人数千人。父亲阮承信系国学生,修治左氏春秋,为古文大家。母亲林氏也出身于士宦

14、之家,通晓诗书,有修养。 阮元5岁开始跟从母亲学字,6岁进私塾就学。他的母亲对他偏重于文字的教育,他的父亲则令他通文义和立志向学。阮承信熟读资治通鉴,对阮元讲“成败治乱,战阵谋略”,并教他骑马和学射箭,并对他说“此儒者事,亦吾家事也”,希望他文武兼备。 乾隆五十四年(1789)廿五岁的阮元中进士,入翰林院任庶吉士,次年授翰林院编修。一年后因学识渊博,受高宗赏识升任少詹事,入值南书房、懋勤殿,迁任詹事。1793年至1795年,提督山东学政,曾数游济南名泉,留下不少赞泉诗,写有小沧浪笔谈,杂记济南掌故风物等;广交山东及寓鲁金石学家,遍访山东金石文物,在毕沅主持下,撰成山左金石志24卷,对山东乾嘉之

15、际金石学的兴盛贡献颇巨。后历任浙江学政,仁宗嘉庆三年(1798)返京,任户部左侍郎,会试同考官,未几又赴浙江任巡抚,抚浙约十年。在任期间,除吏治军政之外,又纠合浙江文人,编书撰述不辍。嘉庆六年(180 阮元1)在杭州建立诂经精舍,聘王昶授词章,孙星衍授经义,作育英才。以嘉庆十年丧父,服除,任职兵部,又先后出为湖南、浙江巡抚。在浙江巡抚任上,政绩颇多,其最大的功劳就是平定海盗。 嘉庆十九年(1813)调江西巡抚,因捕治逆匪胡秉耀有功,加太子少保,赐花翎。嘉庆二十一年(1815)调河南,升湖广总督。任期内修武昌江堤,建江陵范家堤、沔阳龙王庙石闸。嘉庆二十二年(1816年)调两广总督。在粤期间,建议

16、禁鸦片,对英商采用较严厉的政策并上书嘉庆帝,认为“宜镇之以威,不可尽以德绥”。嘉庆廿五年(1820)在粤创立学海堂书院。道光元年(1821)阮元兼任粤海关监督。当时来往中国的外国船只常常挟带鸦片入境,阮元对敢于经售鸦片者予以严办。 道光六年(1826)迁云贵总督,一方面罢免贪官污吏,加强对盐税的征收和管理;另一方面,组织偏远地区的百姓开荒种地,防御蛮族的进攻。道光十五年(1835年)召阮元回朝,拜体仁阁大学士,管理刑部,调兵部。道光十八年(1838)因老病致仕,返扬州定居,道光帝许之,给半俸,临行加太子太保衔。 道光二十九年(1849)卒于扬州康山私宅,谥“文达”,享寿八十六岁。入祠乡贤禂、浙

17、江名宦祠。 个人成就阮元二十五岁就中了进士,做官时提倡学术,在浙江完成经籍纂诂、在江西完成十三经注疏、在两广完成皇清经解。 阮元认为“圣贤之道存于经,经非训诂不明”,“古今义理之学,必自训诂始”,这是很实事求是的治学态度。阮元八十六岁时死去,他在提倡学术的影响上,既深且久。在浙江立诂经精舍,有教室五十间之多;在广东立学海堂,也是有名的学术重镇。 四库全书在开馆编书抄书的时候,曾由清朝乾隆皇帝下令,叫各省于半年内搜罗书籍集中中央,当时光浙江一省,就送上四千五百二十三部书。阮元比纪昀小四十岁。在纪昀死后,他在浙江,又陆续搜集四库全书没收的书一百七十五部,写成了揅经室经进书隶(也叫四库未收书提要、也

18、叫四库未收书目提要)五卷,以补四库全书的不足。他这部未收书提要,原未分类,后经傅以礼于一八八二年加以重编、补正,成为四库提要后第一名著。 阮元提倡朴学,曾在杭州创“诂经精舍”,在广州创“学海堂”,培植、罗致学者编书。他精研文选之学,曾作文言说,提出“以用韵比偶之法,错综其言”,方可以称“文”;散体文的“单行之语”,乃是“直言之言,论难之语”,不得名为“文”。实际上是鼓吹骈文。其同里后学刘师培宣扬其说,章炳麟则斥为“反覆自陷,可谓大惑不解者”(国故论衡文学总略)。阮元所作碑铭记传、论说考据等散体文,以及骈文如学海堂集序等都写得渊懿闲雅,有深纯自得之概。诗多纪游题咏之作,写得工整清丽,但缺少现实意

19、义。他的诗文都表现一种学者兼达官的华贵气派。 阮元在经籍训诂之外,还研究天文、历算、地理等学,著述颇丰。有十三经注疏校勘记、经籍纂诂、畴人传以及积古斋钟鼎彝器款识等书;创编国史儒林、文苑传;诗文集为擎经室集,包括文集4编29卷,诗集12卷,续集11卷,外集5卷。另外,还有诂经精舍文集14卷。 人物年表乾隆二十九年(甲申) 1764年 一岁 正月二十日,生于扬州西门白瓦巷。父阮承信,字得中,号湘圃。母林氏。 乾隆三十三年(戊子) 1768年 五岁 母林氏始教识字。 乾隆三十四年(己丑) 1769年 六岁 始就外傅,从三姑父贾天凝学。 乾隆三十六年(辛卯) 1771年 八岁 从师扬州名儒胡廷森。

20、乾隆三十七年(壬辰) 1772年 九岁 移居扬州弥陀寺巷。从师乔书酉。 乾隆四十三年(戊戌) 1778年 十五岁 始应童子试。 乾隆四十五年(庚子) 1780年 十七岁 从师李晴山,即寓其家。 乾隆四十六年(辛丑) 1781年 十八岁 移居扬州古家巷。母林氏卒(1735年生,45岁)。 乾隆四十七年(壬寅) 1782年 十九岁 始究心于经学。始与淩廷堪为益友。 乾隆四十八年(癸卯) 1783年 二十岁 中秀才,为仪征县学第四名。迁居扬州罗湾。娶妻江氏。 乾隆四十九年(甲辰) 1784年 二十一岁 七月,淩廷堪将游京师,阮元放船扬州保障湖,于蜀冈之酒肆为其饯行。淩廷堪入京上书翁方纲举荐阮元。 乾

21、隆五十年(乙巳) 1785年 二十二岁 科试一等第一名,补廪膳生员。江苏学政谢墉惊赏曰:“余前任在江苏得汪中,此次得阮某矣。” 乾隆五十一年(丙午) 1786年 二十三岁 二月,随谢墉出试镇江、金坛等地助阅卷事,后在太仓结识钱大昕、李赓芸。九月,乡试揭晓,中式第八名。十月入京,结识王念孙、任大椿、邵晋涵。 乾隆五十二年(丁未) 1787年 二十四岁 会试下第,留馆京师。著考工记车制图解成。女阮荃生。 乾隆五十四年(己酉) 1789年 二十六岁 会试中式第二十八名。主考官为东阁大学士礼部尚书王杰,礼部右侍郎铁保,工部右侍郎管干珍。殿试二甲第三名,赐进士出身。朝考钦取第九名,改翰林院庶吉士。庶吉士

22、大教习为大学士和珅、吏部尚书彭文勤。充万寿盛典纂修官、国史馆武英殿纂修官。 乾隆五十五年(庚戌) 1790年 二十七岁 散馆,钦取一等第一名,授翰林院编修。 乾隆五十六年(辛亥) 1791年 二十八岁 大考翰詹,乾隆亲擢一等第一名。升少詹事,奉旨南书房行走。修石渠宝笈续编。充石经校勘官。 乾隆五十七年(壬子) 1792年 二十九岁 女阮荃卒。妻江氏卒,族子阮常生过继为长子成服。作王守仁手札册题跋。 乾隆五十八年(癸丑) 1793年 三十岁 石渠宝笈续编成。纳妾刘氏。七月二十三日,奉旨出任山东学政,送别前任学政翁方纲于石帆亭,在交接时翁方纲嘱其访拓琅邪台秦篆。石渠宝笈续编序,隶书。十月,按试曲阜

23、,黄易访得熹平残碑,为其题跋。 乾隆五十九年(甲寅) 1794年 三十一岁 甲寅恩科乡试,礼部侍郎铁保为山东考官,抵济南,阮元与之相谈甚欢。于学署池上署积古斋,得诸拓本三百余件,较之关中金石志、中州金石志多至三倍。命青州廪膳生员段松苓访碑于各岳镇。始修山左金石志,与山东巡抚毕沅共商编纂事。 是年,寻得琅邪台刻石,拓后分赠翁方纲、孙星衍、钱大昕等人。 是年,书古体诗 乾隆六十年(乙卯) 1795年 三十二岁 为王士祯书墓道碑。四月,所著仪礼石经校勘记刻成。八月,奉旨调任浙江学政。九月,毕沅为媒,聘孔璐华为阮元继室。十月二十三日,黄承吉、江藩、焦循、李斗在扬州虹桥净香园为阮元饯行,雨中泛游瘦西湖,

24、奚冈绘虹桥话旧图记实。 是年,赵魏在阮元幕中助其校订山左金石志等。 嘉庆元年(丙辰) 1796年 三十三岁 正月,征刻准海英灵集,撰小沧浪笔谈。七月,修朱彝尊曝书亭。 是年,作曹岳竹垞图卷题跋。 嘉庆二年(丁巳) 1797年 三十四岁 正月,始修经籍纂诂。始撰畴人传。夏六月,七经孟子考文刻成。闰六月,纳妾谢氏。八月上巳,兰亭修禊,同人赋诗。 是年,摹刻天一阁拓北宋石鼓文,嵌于杭州府学明伦堂壁间。冬,山左金石志刻成。 嘉庆三年(戊午) 1798年 三十五岁 正月,修淮海英灵集成。四月,辑两浙輶轩录成。六月,曾子十篇注释撰成。刻小琅嬛仙馆叙录书三种。八月,补授兵部右侍郎,后又调补礼部右侍郎。经籍纂

25、诂书成。 是年,作乾嘉名人合书屏。九月,解浙江学政任入都觐见,途经苏州,王昶邀其游虎丘。 嘉庆四年(己未) 1799年 三十六岁 正月,兼兵部左侍郎。三月,调户部左侍郎。充经筵讲官。充己未科会试副总裁,总裁朱王圭属阮元一人批阅文策,论者谓得士如鸿博科,计209人,张惠言、陈寿祺、王引之、姚文田等均是此科所得。六月,广陵诗事撰成。七月,兼礼部左侍郎。九月,兼管国子监算学。十月,畴人传成。奉署浙江巡抚,成亲王永瑆、大学士刘墉等有诗文送行。十二月,经籍纂诂刻成,钱大昕、王引之作序。冬,为张叔未作行书项圣谟题画诗轴,洒金笺。 嘉庆五年(庚申) 1800年 三十七岁 正月,奉谕实授浙江巡抚。四月,书大禹

26、陵庙碑,隶书。六月,定香亭笔谈刻成。十一月,立阮氏宗祠于扬州公道桥旧里,亲书楹联三副,一为“鲁浙试文章,杜绝院棚关节;江湖种芦稻,筹开祭赡章程”,二为“文秉枢衡;武承嗣荫”,三为“恩传三锡;家衍千名”。是年,作隶书屏 是年,作筹海诗册。 嘉庆六年(辛酉) 1801年 三十八岁 正月,立诂经精舍,延请王昶、孙星衍主讲。陈鸿寿、张鉴均为讲学之士。两浙防护录撰成。四月,经籍纂诂补遗撰成。五月初九日,夫人生子阮凯。十二月二十七日,妾谢氏生子阮福。是年,广陵诗事刻成。夏六月,朱朗斋、陈鸿寿共同为阮元刊刻两浙輶轩录。 是年,段玉裁在阮元幕中,主定十三经校勘记。 嘉庆七年(壬戌) 1802年 三十九岁 正月

27、,浙江图考撰成。刻诂经精舍文集。纳妾唐氏。三月,宋王复斋钟鼎款识摹刻成。隶书考释、题跋。七月,夫人生女阮安。九月,置西汉定陶鼎于镇江焦山。十一月,撰集皇清碑版录。凉秋月,书砚铭,隶书89字,首句为“自有天然砚,山林景可嘉。”广东省博物馆藏。 嘉庆八年(癸亥) 1803年 四十岁 正月,立宁海安澜书院。二月,为朱珪刻知足斋集。(阮元曾先后为钱辛楣、谢东壁、张皋闻、汪容甫、钱溉亭、刘端临、凌仲子、焦里堂等学者刻书数十种。)八月,子阮凯卒(1801年生,3岁)。 是年,作奚冈弢光庵设色花卉合卷题跋。 嘉庆九年(甲子) 1804年 四十一岁 正月,修海塘志成。五月,在杭州“苏公祠”边建“白公祠”,屠倬

28、即席赋诗呈阮元,阮元书“白苏二公祠”匾额,并书联“但有人家有遗爱;曾将诗句结风流。”春,为山民待诏翰林作行书七言联。联为“叙出玉台徐孝穆,吟成渔具陆天随。”五月,刘氏生子阮祜。八月,积古斋钟鼎彝器款识刻成。九月,在扬州旧城文选楼北兴仁街建阮氏家庙,书扬州阮氏家庙碑九月,作嘉禾图跋。初冬,为郑乡年兄作王学浩滦水联吟图卷题跋,行书,二十六行。 是年,为平原作行书轴,纸本。 嘉庆十年(乙丑) 1805年 四十二岁 正月,嘱元和何元锡修两浙金石志成,此稿后在粤删刻。 闰六月二十五日,父阮承信卒于浙江官署(1734年生,72岁),阮元解职归扬州三年。(阮公湘圃暨妻林太夫人合葬墓志铭为孙星衍撰、梁山舟书。

29、)七月初二日,孔夫人生子阮祎,后改名孔厚。 十二月,隋文选楼在扬州落成,揅经室集有扬州隋文选楼记。两江总督铁保为书“隋文选楼”石额,今存扬州高旻寺中。伊秉绶为书漆联“七录旧家宗塾;六朝古巷选楼”。 是年,伊秉绶为扬州府知府,与阮元颇多交往。(揅经室四集诗卷十伊墨卿太守由闽赴都过南昌赋别诗中有句:“洪都三日住,淮海十年情。”有自注云:“嘉庆乙丑,余丁忧回扬州,时墨卿同年为扬州太守,旋以忧去官。”) 是年,天发神谶碑毁于火。 嘉庆十一年(丙寅) 1806年 四十三岁 因阮氏墓庐在“雷塘”,始署“雷塘庵主”,并自刻“雷塘庵主”小印。 四月,重修皇清碑版录。六月,扬州太守伊秉绶嘱重刻石鼓十石于扬州府学

30、。十月,撰十三经校勘记刻成。 是年,与伊秉绶议编扬州图经、扬州文粹。 是年,登甘泉山,于惠照寺台阶下得石,一石有“中殿第廿八”五字,一石有“第百册”三字,经与翁方纲、伊秉绶、江藩等人辩识,定为西汉厉王刘胥造宫殿用石,早于曲阜“五凤二年石”,伊秉绶将之运于扬州府学。 是年,途经扬州二郎庙菜园,发现古井栏,考为南宋淳熙十年古井栏,后移至准提庵内。 嘉庆十二年(丁卯) 1807年 四十四岁 正月,编瀛舟书记成。在扬州雷塘寻出隋炀帝陵,亲为立石,并请扬州府知府伊秉绶书碑。 是年,拓周散氏南宫大盘数本赠伊秉绶等人,并模铸两盘,极肖,一藏扬州府学,一藏阮氏家庙。同年,又摹刻石鼓于扬州府学明伦堂。 是年,于

31、扬州北郊古兴教寺南水塘中得八角石柱,考为唐杜佑题名故物,因原字泯灭,重书题名,移置寺前,以恢复旧观,并于石上题识。十月,入京,进四库未收书六十种。十一月,奉上谕补授兵部右侍郎。 嘉庆十三年(戊辰) 1808年 四十五岁 三月二十八日,抵杭州接印,再任浙江巡抚。 是年,购得钱东壁所藏西岳华山碑四明本拓片。命阮亨、王豫编续淮海英灵集。 嘉庆十四年,(己巳) 1809年 四十六岁 九月,受浙江学政刘凤诰科场舞弊案牵连,革职。上谕曰:“明系袒庇同年,阮元止知友谊,罔顾君恩,轻重倒置,不可不严行惩处,即著照部议革职。”长夏,命海盐吴厚生在杭州摹刻兰亭,归置扬州北门外古木兰院中,以还故迹。 是年,属长州吴

32、雪锋摹刻西岳华山碑四明本、泰山刻石及天发神谶碑于扬州北湖祠塾。同时将欧阳修书华山碑跋补刻于四明本所缺百字空处。 嘉庆十五年(庚午) 1810年 四十七岁 正月,自编十三经经郛。四月,奉旨补授翰林院侍讲。九月,充署日讲起居注官。十月,兼国史馆总辑,辑儒林传。畴人传写定。 正月,金正喜造访阮元,阮元以为“非常英物”,延请他至泰华双碑之馆,以稀代名茶龙团胜雪款待,并观赏了华山庙碑及唐贞观造像铜碑等。二月一日,阮元、朱鹤年、李鼎元、翁树昆、刘华东、李林松等在法源寺为金正喜设宴饯行。 是年,携西岳华山碑四明本至京师,装裱成轴,在桂香东少宰家借钩长垣本百字补于缺处并记以长诗,清明日,楷书作西岳华山碑四明本

33、跋于衍圣公第中。夏,阮元以四明本与长垣本相较。冬十月廿一日,又与关中本相较,此时又以三本聚于城南龙泉寺,较读竟日。 嘉庆十六年(辛未) 1811年 四十八岁 上巳日,应朱鹤年邀请,与翁方纲等游拈花寺,用天发神谶碑体重题“元万柳堂”匾额。四月,十三经经郛编成,未刻。六月,撰汉延熹西岳华山碑考四卷成。又编四库未收百种书提要成。七月,奉旨补授詹事府少詹事。撰南北书派论。十二月,奉旨补授内阁学士兼礼部侍郎。上谕云:“尔于刘凤诰事不过失察,尚非有心狥隐。” 是年,作西岳华山庙碑长垣本摹记跋,跋云:“四明全碑搨本碑额题名如上式,苏斋所摹未全,大和三年、四年李德裕两至碑下,与新旧唐书卫公年谱、卫公献替记皆合

34、。海内华山碑三本,商印本最前,故四明本次之,山史本又次之,皆缺百字矣,阮元摹记。(又记)华阴令裴骨直是骨字,并非偏旁半缺也,全碑共二十二行,篆额占地约五行,居中略偏于左,前空十行,后空七行。” 嘉庆十七年(壬申) 1812年 四十九岁 五月,补授工部右侍郎,兼管钱法堂事务。八月,补授漕运总督。 嘉庆十八年(癸酉) 1813年 五十岁 正月,议设焦山书藏,以瘗鹤铭“相此胎禽”等74字编号。作焦山书藏记,并书匾额。正月二十日,林则徐过宝应拜见阮元,交陈寿祺信,并长谈。谷雨,为瑾斋作行书京邸看花诗。 是年,再题兴教寺唐八角石柱。是年,从宋芝山处购得齐侯罍。 是年,以华山碑长垣本多出之字,补四明本泐残

35、之缺,以墨线圈出,画成碑图。汉延熹西岳华山碑考四卷刊成,江藩为之序。梁章钜谒阮元于淮上,获观华山碑四明本。 嘉庆十九年(甲戌) 1814年 五十一岁 闰二月,全唐文辑成,阮元为总阅官。春三月,钱泳至淮阴谒阮元,得见南北书派论。八月,调任江西巡抚。十月,赏加太子少保衔。季冬,嘱朱为弼辨识齐侯罍。 嘉庆二十年(乙亥) 1815年 五十二岁 二月,刻宋本十三经注疏,次年刻成。 嘉庆二十一年(丙子) 1816年 五十三岁 八月十七日,任河南巡抚。十一月十三日,补授湖广总督。 嘉庆二十二年(丁丑) 1817年 五十四岁 正月,至汉阳,接任湖广总督。十月,至广州,接任两广总督。十二月,奏建大黄窖、大虎山炮

36、台。春,过当阳县玉泉寺,得见隋铁镬字,并搨之。 是年,赵魏将自己两年前所得江立藏金石录让售给阮元,阮元遂以“金石录十卷人家”名书斋,并刻有此收藏印。 嘉庆二十三年(戊寅) 1818年 五十五岁 十一月,始修广东通志。 是年,作行书七律诗轴,洒金笺。上海博物馆藏。中国古代书画目录第三册著录。 嘉庆二十四年(己卯) 1819年 五十六岁 三月,作唐魏栖梧书善才寺碑跋,行书。 嘉庆二十五年(庚辰) 1820年 五十七岁 三月,创办学海堂。手书“学海堂”三字匾悬于城西文澜书院。 道光元年(辛巳) 1821年 五十八岁 春,作摹朱珪篆书十言联。联为:“学如逆水行舟稍纵即逝,心似平原走马易放难追。”七月,

37、江苏诗征刻成。八月初二日,女阮安卒(1802年生,20岁)。 是年,作黄钺补图王泽小像卷题跋。 道光二年(壬午) 1822年 五十九岁 三月,广东通志成。六月,归扬州。 道光三年(癸未) 1823年 六十岁 正月,六十寿辰作竹林茶隐图。揅经室集四十卷刻成。龚自珍撰阮尚书年谱第一序。 是年,在广州购得端州巨形砚材,刻成亲王诒晋斋所藏华山碑长垣本未缺之字,置扬州公道祠塾,以补四明本之阙。 道光四年(甲申) 1824年 六十一岁 九月,以家藏汉西岳华山庙碑摹本寄陕西钱恬斋,摹刻于西岳庙中。十二月,新建学海堂成。仿天发神谶碑书“学海堂”堂中匾额。学海堂初集序书丹刻石,嵌于学海堂壁。雷塘庵主弟子记卷六著

38、录。 道光五年(乙酉) 1825年 六十二岁 三月,撰文韵说。夏,主辑皇清经解(又名学海堂经解)。 道光六年(丙戌) 1826年 六十三岁 九月,任云贵总督。夏,赴任云南途中,为范素庵医生作行书五言诗轴。是年,携华山庙碑四明本至云南落水致霉,因雇滇工再装。 是年,在云南陆凉访得爨龙颜碑。 是年,作爨龙颜碑跋。跋云:“此碑文体书法皆汉晋正传,求之北地亦不可多得,乃云南第一古石,其永宝护之。” 是年前后,为金陵甘氏作永和右军砖拓本跋,由滇寄还,否定兰亭为王羲之所书的可能性。 道光七年(丁亥) 1827年 六十四岁 二月,著塔性说。九月十九日,在云南大理见到王昶金石萃编所载的南诏德化碑,赋诗一首:“

39、文章与书法,确是唐贤派。上溯东爨碑,古法尚不坏。” 道光八年(戊子) 1828年 六十五岁 秋,指导其子阮福撰滇南金石录成。除夕,于京师寓所再观华山庙碑长垣本。 道光九年(己丑) 1829年 六十六岁 九月,皇清经解在粤东刻成。版藏于学海堂中印刷通行。 是年,作秋祭东园斋居诗四十韵行书卷。 道光十二年(壬辰) 1832年 六十九岁 九月,升协办大学士,仍留云贵总督任。十二月,孔夫人卒于云南督署。 道光十三年(癸巳) 1833年 七十岁 道光赏七十寿辰,御笔书“亮功锡祜”四字匾。三月,充会试副总裁,得士222名。 道光十四年(甲午) 1834年 七十一岁 与汤金钊、梁章钜过华山,入西岳庙读碑,并

40、于钱宝甫摹刻华山碑题刻。石画记四卷撰成。 道光十五年(乙未) 1835年 七十二岁 三月,著充体仁阁大学士,管理兵部。 是年,云南通志稿修成刊行。 是年,入都,以云南石画孤山梅石图赠林则徐,林有谢简。 道光十六年(丙申) 1836年 七十三岁 与龚自珍、何绍基、梁章钜等切磋金石文字。充经筵讲官、殿试读卷官,教习庶吉士。五月,为梁章钜所购西岳华山碑华阴本题跋于节性斋。夏六月,为梁章钜退庵随笔题签、作序。 是年,作虞集真书刘垓神道碑卷题跋。 是年,为小亭世兄作行书轴,署款“阮元时年七十有三”。 道光十七年(丁酉) 1837年 七十四岁 是年,在京师晤吕佺孙,为其作毗陵吕氏古砖拓本跋,再次否定兰亭为

41、王羲之所书的可能性。 是年,为慎甫四弟作行草横幅。高九寸七分,阔二尺九寸六分。 道光十八年(戊戌) 1838年 七十五岁 五月,上谕著准阮元以大学士致仕。八月,奏请回籍,晋加太子太保衔。其间,何绍基有送仪征阮宫太保相国师予告归里叙为其送行。 十月,归扬州,回大东门福寿庭宅,谨守上谕“怡志林泉”,始署“怡志老人”。 是年,作隶书七言联,洒金笺。 是年,作项圣谟山水册题跋。 是年,为仲嘉二弟作珠湖渔隐图题跋,行书,二十三行。 是年,作齐侯罍歌卷,行书。 道光十九年(己亥) 1839年 七十六岁 正月,建“南万柳堂”成。五月十九日,与六舟居士游扬州瘦西湖。为六舟居士(达受)藏唐怀素小草千文题篆书额及

42、行书跋。六月,龚自珍弃官离京,在扬州与阮元相交甚密。十一月,考跋隋大业当阳县玉泉山寺铁炉字。 是年,书翰页。 是年,作王学浩山水册题跋。 是年,揅经室续集十一卷成。 是年,在扬州公道桥珠湖草堂之侧,掘出宋菱花铜镜及绍定六年砖。 道光二十年(庚子) 1840年 七十七岁 清和月,作行书七言联,联为:“铁石梅花清气概,山川香草自风流。” 十月十三日,作为青藜馆刘恭人五十寿九言联,联为:“泰华写峰,寿馆双碑色;诗书教子,燕山五桂香。” 是年,作行书七言联,钤印:“节性斋老人”、“万柳堂”。 是年,书清人手札册。钤印:“怡志林泉”。 道光二十一年(辛丑) 1841年 七十八岁 二月,雷塘庵主弟子记七卷

43、刊成。 是年,作行书求是居格言轴,绢本。 是年,作为包景维书七言联,联为“古籍待刊三十载,旧闻新见一千年。” 道光二十二年(壬寅) 1842年 七十九岁 正月,命阮亨汇刻文选楼丛书。夏,居扬州公道桥别业,为芜湖太守王泽手书一联为赠:“百岁老人谈旧事;一庭新绿煮春茶”。 是年,作黄庭坚行书小子相嫩书帖题跋,钤印“壬寅”。 是年,阮元在扬州文选楼设宴款待钱泳、梁章钜,时有“三老一堂,摩挲三代法物”之趣谈。 游扬州康山,得江春旧藏“流云槎”,上有赵宧光草篆“流云”二字,并有董其昌、陈继儒题字,阮元署“节性老人”款,现藏故宫博物院。 道光二十三年(癸卯) 1843年 八十岁 正月二十日,作梅花图,署款

44、“癸卯正月二十日,荣隐竟日,在道桥别业爱吾草庐,时梅花开,池水冰泮,与敬斋、慎斋两弟俱,节性老人阮元写。”钤印“亮功锡祜”。在爱吾草庐题竹林茶隐图卷。 三月初三,阮元携子阮福赴道桥扫墓未归,是夜,福寿庭宅毁于火。八月,迁居扬州徐凝门康山之右。 是年,书寿字轴,钤印:“太子太保”、“颐性延龄”。 是年,书寿字轴,篆书,钤印:“颐性延龄”、“怡志林泉”、“白乐天正月廿日生我与之同”、“癸卯年政八十”。 是年,为春腴观察公祖作隶书八言联,联为“含和履中驾福乘喜,年丰岁熟政乐民仁。” 道光二十五年(乙巳) 1845年 八十二岁 八月中秋,为瑞官表外孙书纨扇。书扇云:“有唐三百年,扬州廿四桥,繁华甲天下

45、,其饮食奢侈可知。扬州府杨行密、毕师铎等争战不定,城无食,斗米值五十缗。军掠人入市卖之,驱缚屠割如羊豕,然讫无哭声,血流满市,此多年积孽之劫也。壬寅,余居道桥节性斋,王瑞官亦来住,方十岁,邻有屠,日日五更杀声甚恶,瑞官恶之,从此不食肉。瑞官乃王春涯观察之孙瑞麟也。生有善根,宜遂其善。” 道光二十六年(丙午) 1846年 八十三岁 六月,晋加太傅衔。重赴鹿鸣宴。 是年,梁章钜携其所藏鲜于枢扬州诗四十韵卷访阮元,阮元嘱人摹刻于石,嵌于扬州瘦西湖畔邗上农桑之亭壁。 是年,作耄年自述卷,行书。钤印:“阮伯元氏”、“亮功锡祜”、“湖光山色阮公楼”。 道光二十七年(丁未) 1847年 八十四岁 是年,为从

46、弟阮先扬州北湖续志、阮充北湖竹枝词作序。 是年,作吴锡麒手写诗稿卷题跋。钤印:“太傅”、“癸卯年政八十”。 道光二十八年(戊申) 1848年 八十五岁 秋仲八月,作隶书十八言联。联为“左传云养福,书范之福,身其康,养者以之;礼记曰期颐,易卦之颐,口自实,期焉而已。”署款:“道光戊申秋仲八月,颐性老人书于林泉。” 是年,作隶书十二言联。 道光二十九年(己酉) 1849年 八十六岁 十月十三日,卒于扬州康山私宅。 四步读书法阮元在人才培养上取得这样显著的成就,与他在书院内 阮元实行的一套完善的读书训练法密不可分。 阮元的读书训练是个完整的工程。文献记载,它由四个部分组成。一个部分算是一个步骤,循此

47、四步建下去,即可学有所成。这四步是: 句读要求学生分清书文的句读,即读通所读诗文。所谓读通,首先要能认字,即认读,把字音读准;其次要掌握断句,即停顿;第三要能读通,即初步了解其字句的含义;第四要能读通顺,不能读起来疙疙瘩瘩。 评校校是校雠、校正,即拿所读书文与其他版本进行对校,勘定正误。评是评点、评说,即在校订的基础上,根据自己对文本的理解,评定其是非正误和优劣长短。我国古代有评点读书法,读者可将阅读感受,以及对所读书文从字句到内容的评价,写在字里行间、文前文后或者天头地角。阮元这里的评即有评点之意。 抄录阮元要求在读通读懂文字后,将所读书文的精要加以抄写,以加深对它的理解,巩固对它的记忆。

48、著述这是指对阅读所获的迁移运用。它要求学生不但要读通、读懂、熟记所 阮元铜像读书文,还要能将阅读所得撰成著作,公之社会,遗教后人,为社会文明建设作出贡献。 阮元的四步读书法,是我国古代创造的读书原则读思结合、读习结合、读行结合的发挥和运用。它把阅读建立在认读基础之上,经过深入思考和熟读记忆,达到形成自己的学术见解和主张,并笔之于纸,形之为文,或与同辈交流,或遗教后世。它不但十分完整,符合人类由简单到复杂、由浅入深、由表及里的认识规律,而且将读用结合起来,从而与八股式读书区分开来,显示出了它的科学性、建设性。应该肯定,阮元的这种读书训练值得我们今天的读书人和阅读教学改革者借鉴。当然,阮元将“运用

49、”局限于钻故纸堆和写诗撰文,远离变革现实的社会实践,这是其读书法的主要缺陷。其次,阮元把读书视为培养封建官吏和良民的主要手段,以巩固、维护封建政权为目的,这是他的严重局限和不足。 评价徽派朴学阮元作为徽派朴学发展后期的重镇巨掣,其治学师承戴震,守以古训发明义理之旨。乾隆五十一年(1786),阮元举乡试入都,时年二十三,得与邵晋涵、王念孙、任大椿相交(见揅经室二集卷七南江始氏遗书序)。其时戴氏亡故已十年,而王念孙、任大椿皆戴震之门人弟子,邵则为戴氏论学的“同志密友”,他们对于阮元的影响极大,阮元之训诂学,得之王念孙较多,从此奠定他为学的基础,终于成为徽派朴学极有潜力的后劲之旅,其后徽派朴学盛行江

50、浙、名噪扬州、蜚声鲁豫、远播西南,得阮元之力尤多。 阮元论学之旨,主张实事求是,“余之说经,推明古经,实事求是而已,非敢立异也。”(揅经室集自序)。一方面,以文字训诂、考证辨伪探求经书义理、恢复经典原貌的做 阮元-篆书七言联法即为“实”的方法。另一方面,阮元的“实”又具有“实学”、“实行”、“实践”、“务实”等带有时代特点的新的含义。阮元将格物与实践统一起来,开始关注“家国天下之事”,真切反映出徽派朴学后期发展方向的转变。清儒学案仪征学案评价阮元:“推阐古圣贤训世之意,务在切于日用,使人人可以身体力行。”阮元研究范围自经史小学以及金石诗文,巨细无所不包,尤其提倡以勘明大意为理念。其学术思想主要

51、体现在讲求“因古训以求义理”,认为:“圣贤之言,不但深远者非训诂不明,即浅近者亦非训诂不明。”(揅经室一集卷二论语一贯说)或言:“古今义理之学,必自训诂始。”(揅经室续集卷一冯柳东三家证异文疏证序)并有鉴于宋、明理学家们争论“仁”字的含义,运用归纳的方法,把孔子、孟子所有论述“仁”字的文句集中起来,加以排比,写成论语论仁论及孟子论仁论,用孔孟论述“仁”字的原意去纠正后世对“仁”字的曲解,从而避免了离开实事而空谈心性的误区。同时这体现了所谓的“以古训明义理”。在文字训诂方面,阮元遵循高邮王氏之法,大都由声音贯通文字,从而总结出它的通例。阮元曾经提出探语源、求本字、明通假、辨谊诂四种方法,张舜徽先

52、生在评论揅经室集时赞扬道:“元尝自言余之学多在训诂,良不诬也。”(张舜徽清人文集别录卷十一) 阮元的治学特点是由训诂入手,长于比对归纳。和他之前的徽派朴学前辈一样,阮元认为考据、义理、辞章三者是密不可分、兼顾并重的,不重考据,将无从窥探学问的门径,无法升堂入室,但光重名物考据,不探求义理,仍然不能步入学问的殿堂。他在揅经室一集卷二拟国史儒林传序称:“圣人之道貌岸然,譬若宫墙,文字训诂,其门径也。门径苟误,跬足皆歧,安能升堂入室乎或者但求名物,不论圣道,又若终年寝馈于门庑之间,无复知有堂室矣。” 可见,阮元虽主张由训诂求义理,但同时意识到汉学埋头故纸,限于猥琐的流弊,坚决反对“但求名物,不论圣道

53、”的纯粹训诂之学,意在超越局部的研究而作融会贯通的工作,这也是阮元在学术见解上体现出与戴震之学的差异。阮元从事文字训诂,着眼于源流和发展演变,着眼于字群音义上的相互了解,不是进行一词一义、一事一物的孤立的研究考证,而是以了解的、发展的眼光来观察研究事物。研究礼制典章,不纠缠于事物名称的孤立考证,而是着眼于古代礼制的大体,不脱离历史发展的背景和阶段性,充分体现出他了解、变化、会通的史学观,诚如皮锡瑞所言:“今得阮元之通识,可以破前儒之幽冥矣!”(经学通论三礼论明堂辟雍封禅当以阮元之言为定论) 在考据方面阮元的业绩主要体现在文字、主源、金石碑刻和对于典章制度的考试 清 阮元撰 石画记五卷等诸多领域

54、,比如在考证文字本义和造字之始时,阮元与戴震提出的“读书首在识字”的指导思想一脉相承,考证字的语源、本义、通假、训诂并有所发挥。又如在对于古代的典章制度的研究中,阮元经过细密考证,写出明堂论、封泰山论等文,认为所谓“明堂”、“辟雍”只不过是上古没有宫室时的一种简陋的结构,很象后世游牧地区的帐篷,上圆下方,四周环水,每逢大事如祭祀、行军礼、学礼,或者发布政命,都在这里举行。阮元还说,“封”是统治者在南郊祭天,“禅”是统治者在北郊祭地。阮元这种解释,都是他经过周密考证的结果,为时所称。 在义理方面阮元一贯主张“若义理从古训中来,则孔子所得之义理,必自孔子以前之古训中来”,正如在诗书古训一文他说:“

55、万世之学,以孔、孟为宗;孔孟之学,以诗、书为宗。学不宗孔、孟,必入于异端。孔、孟之学所以不杂者,守商、周以来诗、书古训以为据也。诗三百篇,尚书数十篇,孔、孟以此为学,以此为教,故一言一行,皆深表不疑。”此外,论语论仁论、孟子论仁论、性命古训等都是阮元所作关于阐发义理的著述。 三、在辞章方面,阮元与当时的与桐城派“古文”异趣迥然,其论文重文笔之辨,以用韵对偶者为文、无韵散行者为笔,提倡骈偶。阮元虽以经学知名,所作辞章,亦不乏可读之篇。所著揅经室集共六集五十八卷,前四集为阮元生前手定者,隐然以经、史、子、集为次。说经之文,多在一集,自四集以下,始以诗文合编。 阮元不仅是自徽派朴学阵营中走出来的清代

56、思想学术史上的一位里程碑式的人物,而且他对徽派朴学最大的贡献,一是汇集编印大量书籍文献,一是培养造就大批有用人才。纵观阮元在横跨三朝的半个多世纪里,造就了数以百计的人才,其中不少后来成为徽派朴学的精英,使得徽派朴学得以广泛传播并发扬光大。这些人才的来源,除了慕名前来投师或在社会交往中发现的以外,科场选拔和书院培养应是两个主要的途径。不仅有在科场选拔如王引之、郝懿行、丁晏等人,阮元为官浙江巡抚时在杭州创建了诂经精舍,延请当时的著名学者如王昶、孙星衍等来主讲,又邀金鹗、洪颐煊、震煊兄弟讲肄其中,教学内容为经史疑义及小学、天文、地理、算法等。在诂经精舍肄业的,多为学行出众的高材生,德清徐养原、嘉兴李

57、遇孙,虽都学有专长,也还来此修习。当时阮元编辑经籍籑诂尚未完成,同时又在校刊十三经注疏,这些亦徒亦友的绩学之士,转而又成为阮元编书的得力助手。如徐养原曾帮助他校勘十三经注疏中的尚书和仪礼,洪震煊既担任经籍籑诂中的方言部分,又担任十三经注疏中的小戴礼记校勘。教学相长,实践锻炼,造就了一大批有用的人才,其中不少人后来都成为“徽派朴学”的知名学者。阮元任两广总督时,在广州创建学海堂书院,并亲自讲学。有学长八人,分别担任教学任务,学习十三经、史记、汉书、文选、杜甫诗、韩昌黎集等,任学生选择一门,作日记,由学长评阅指点。广东番禺人侯康,就因所为文,得到赏识,由是知名。番禺人林伯桐和陈澧,都担任过学海堂学

58、长,陈澧任职时间尤长。广东嘉应人李黼平也曾补聘来学海堂批阅课艺,阮元还延请他为之教子读书。著名的皇清经解也是在这时编刻的,所以又称作学海堂经解。徽派朴学之所以能远被西南,除了程恩泽、郑珍传播的影响以外,学海堂书院培养造就的大批人才,影响更加深远。诸如上述所提林伯桐、陈澧、李黼平、侯康等学有所成者,不胜枚举。 阮元自弱冠一举成名,在长达六十多年的治学生涯中(其中还有大部分时间治理政务),著作极为丰富,说他是“著作等身”,当之无愧。在阮元60岁时,龚自珍撰文对其在大半生所取 阮元得的学术成就进行了比较全面的总结,盛赞阮元的训诂之学、校勘之学、目录之学、典章制度之学、史学、金石之学、术数之学、文章之

59、学、性道之学、掌故之学等,称其“凡若此者,固已汇汉宋之全,拓天人之韬,泯华实之辨,总才学之归。”(阮尚书年谱第一序)阮元在诸多领域都取得了瞩目成就,尤其在文献学和史学方面,并且一生致力于文献的整理、汇辑、编撰、刊刻,成绩斐然。其生平所著之书,根据一些常见书目统计,约在三十种以上,其中人们比较熟知的有如下十多种: 三家诗补遗、考工记车制图解、诗书古训、仪礼石经校勘记、儒林传稿、 畴人传 、 积古斋钟鼎彝器疑识 、 定香亭笔谈 、小沧浪笔谈 、选项印宛委别藏提要、揅经室集、十三经注疏校勘记。所编之书有经籍籑诂、皇清经解、两浙金石志、诂经精舍文集、淮海英灵集、八甎吟馆刻烛集等。此外,阮元还主编过一些

60、大型的志书,如嘉庆嘉兴府志八十卷、广东通志三百三十四卷。在阮元刻印之书中,最为人们熟知的,除上述皇清经解、经籍籑诂以外,当推十三经注疏。这是一部大型的经学丛书,收书一百八十余种、一千四百余卷。刻印时,罗致了一些绩学之士担任校勘,由阮元总其成。这些校勘成果,就是著名的十三经注疏校勘记。阮元所刻印之书还有一个重点,是其搜集刻印了一些知名学者的遗著。据粗略统计,他所刻名家选集就有钱大昕、钱塘、汪中、刘台拱、孔广森、张惠言、焦循、凌廷堪等大家。可见阮元究心表彰绝学,不遗余力。 近年来,也有学者认为,阮元是清代后期形成的扬州学派的主要代表人物之一,并将扬州学派定义为清代汉学的又一分支,是汉学发展至高峰并

61、开始走向衰落时期的一个学派,它的形成稍晚于皖派。可以说,无论现今依照怎样的标准来界定当时的学派,都不能否定阮元学术思想中闪烁的徽派朴学的理念标志,都无法抹杀阮元留在徽派朴学百年辉煌史上深深的烙印。更高意义上讲,阮元学术思想体系的意义不仅成为清代汉学由高峰走向衰落的标志,同时也成为传统学术向近代学术跨越的转折点。 半山游历阮元先后在杭主政十二年,每到清明时节,他总要到郊外踏青,最喜欢去的就是远离尘嚣的半山(皋亭山) 。他把半山比成绍兴的兰亭,和文人学士一起饮酒吟诗修禊。嘉庆 皋亭山三年(1798)春天,杭城接连下了二十天的雨,天一放晴,他就邀好友陆耀遹、蒋徵蔚等人,坐着小船到半山看桃花。当船在半山桥靠岸后,半山一带千树万树的桃花绚烂夺目。他们在桃花丛中饮酒吟诗,直到远处传来隐隐的雷声,醉意方醒,才踽踽登舟返回。 嘉庆五年(1800),阮元升任浙江巡抚,这年的三月上巳日,阮元邀了陈文述、吴文溥、孙韶、程邦宪、许珩、黄文旸等好友,坐着画舫到半山,他们观赏桃花后又作画题诗,陈文述还在皋亭山修禊作图纪事上,写了一首“迎眸山色一痕清,修禊人来画舫停;一种桃花与修竹,皋亭原不让兰亭”的诗句。 嘉庆八年(1803)闰二月,阮元到海宁一带检查海塘,回舟时特意从临平过半山看桃花,他屈指一算这天是冬至后的第一百零二天,再过四天就是清明节了。他看到半山的桃花开得无比

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 小学四年级下册综合实践活动纸杯娃娃的制作课件

- 建筑赏析5喀什教学课件

- 建筑赏析——教堂教学课件

- 小学四年级下册综合实践活动生活中的小窍门课件

- 建筑赏析:当代建筑的特点与实例课件

- 小学四年级下册综合实践活动玩石头课件

- 小学四年级下册综合实践活动好习惯伴我成长课件

- 小学四年级下册综合实践活动水是生命之源课件

- 小学四年级下册综合实践活动节约用水课件

- 小学四年级下册综合实践活动果蔬大变身课件

- 小学四年级下册综合实践活动月饼课件

- 建筑资料员培训基础部分-建筑识图详解课件

- 小学四年级下册综合实践活动最强大脑课件

- 小学四年级下册综合实践活动早餐的学问课件

- 小学四年级上册美术ppt课件第4课家乡的古塔报本塔浙美版