自学考试专题-古代汉语重点难点举例点评

自学考试专题-古代汉语重点难点举例点评

《自学考试专题-古代汉语重点难点举例点评》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自学考试专题-古代汉语重点难点举例点评(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

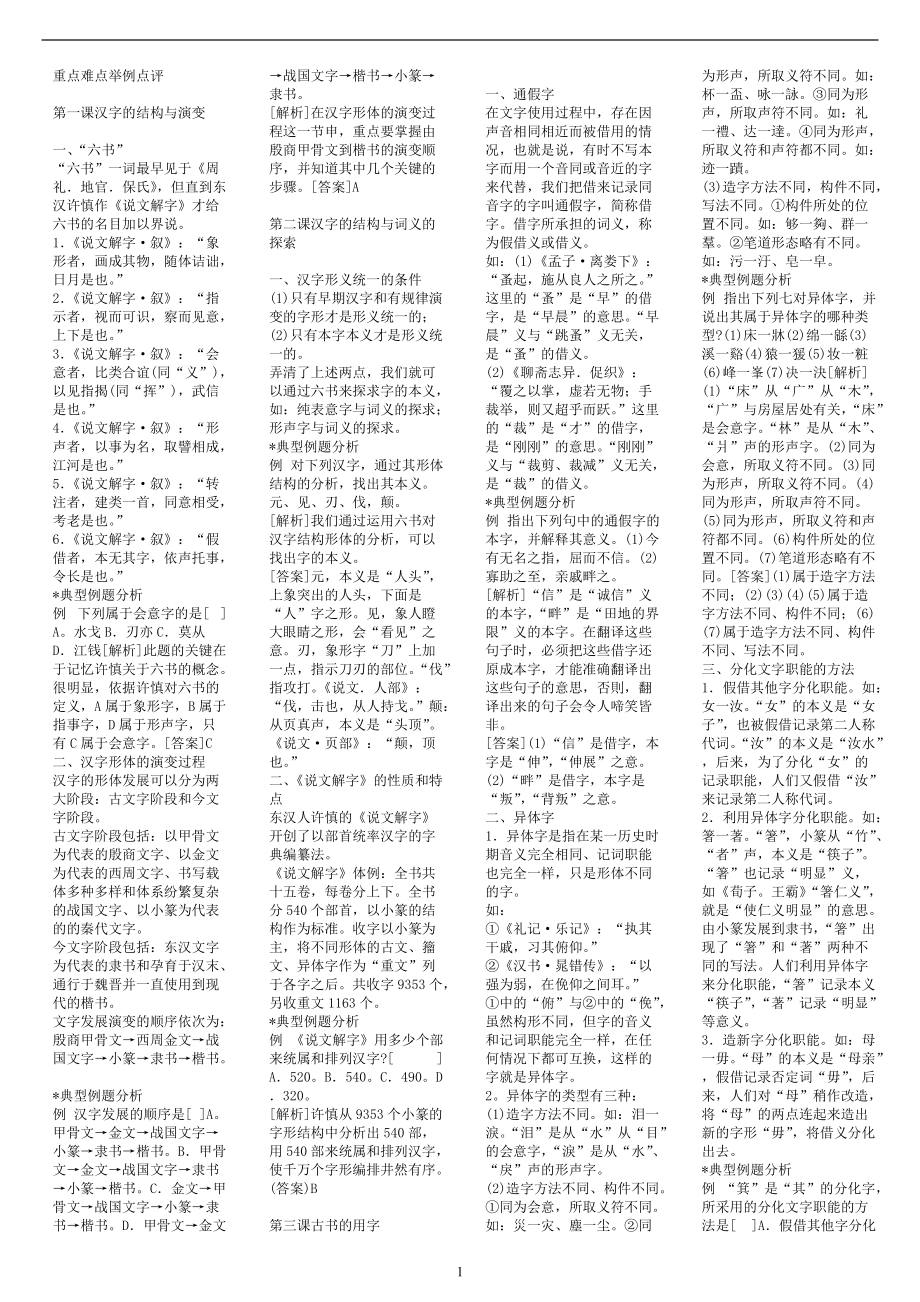

1、重点难点举例点评第一课汉字的结构与演变一、“六书”“六书”一词最早见于周礼地官保氏,但直到东汉许慎作说文解字才给六书的名目加以界说。1说文解字叙:“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。”2说文解字叙:“指示者,视而可识,察而见意,上下是也。”3说文解字叙:“会意者,比类合谊(同“义”),以见指揭(同“挥”),武信是也。”4说文解字叙:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”5说文解字叙:“转注者,建类一首,同意相受,考老是也。”6说文解字叙:“假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”*典型例题分析例 下列属于会意字的是 A。水戈B刃亦C莫从D江钱解析此题的关键在于记忆许慎关于六书的概念。很

2、明显,依据许慎对六书的定义,A属于象形字,B属于指事字,D属于形声字,只有C属于会意字。答案C二、汉字形体的演变过程汉字的形体发展可以分为两大阶段:古文字阶段和今文字阶段。古文字阶段包括:以甲骨文为代表的殷商文字、以金文为代表的西周文字、书写载体多种多样和体系纷繁复杂的战国文字、以小篆为代表的的秦代文字。今文字阶段包括:东汉文字为代表的隶书和孕育于汉末、通行于魏晋并一直使用到现代的楷书。文字发展演变的顺序依次为:殷商甲骨文西周金文战国文字小篆隶书楷书。*典型例题分析例 汉字发展的顺序是 A。甲骨文金文战国文字小篆隶书楷书。B甲骨文金文战国文字隶书小篆楷书。C金文甲骨文战国文字小篆隶书楷书。D甲

3、骨文金文战国文字楷书小篆隶书。解析在汉字形体的演变过程这一节申,重点要掌握由殷商甲骨文到楷书的演变顺序,并知道其中几个关键的步骤。答案A第二课汉字的结构与词义的探索一、汉字形义统一的条件(1)只有早期汉字和有规律演变的字形才是形义统一的;(2)只有本字本义才是形义统一的。弄清了上述两点,我们就可以通过六书来探求字的本义,如:纯表意字与词义的探求;形声字与词义的探求。*典型例题分析例 对下列汉字,通过其形体结构的分析,找出其本义。元、见、刃、伐,颠。解析我们通过运用六书对汉字结构形体的分析,可以找出字的本义。答案元,本义是“人头”,上象突出的人头,下面是“人”字之形。见,象人瞪大眼睛之形,会“看

4、见”之意。刃,象形字“刀”上加一点,指示刀刃的部位。“伐”指攻打。说文人部:“伐,击也,从人持戈。”颠:从页真声,本义是“头顶”。说文页部:“颠,顶也。”二、说文解字的性质和特点东汉人许慎的说文解字开创了以部首统率汉字的字典编纂法。说文解字体例:全书共十五卷,每卷分上下。全书分540个部首,以小篆的结构作为标准。收字以小篆为主,将不同形体的古文、籀文、异体字作为“重文”列于各字之后。共收字9353个,另收重文1163个。*典型例题分析例 说文解字用多少个部来统属和排列汉字? A520。B540。C490。D320。解析许慎从9353个小篆的字形结构中分析出540部,用540部来统属和排列汉字,

5、使千万个字形编排井然有序。(答案)B第三课古书的用字一、通假字在文字使用过程中,存在因声音相同相近而被借用的情况,也就是说,有时不写本字而用一个音同或音近的字来代替,我们把借来记录同音字的字叫通假字,简称借字。借字所承担的词义,称为假借义或借义。如:(1)孟子离娄下:“蚤起,施从良人之所之。”这里的“蚤”是“早”的借字,是“早晨”的意思。“早晨”义与“跳蚤”义无关,是“蚤”的借义。(2)聊斋志异促织:“覆之以掌,虚若无物;手裁举,则又超乎而跃。”这里的“裁”是“才”的借字,是“刚刚”的意思。“刚刚”义与“裁剪、裁减”义无关,是“裁”的借义。*典型例题分析例 指出下列句中的通假字的本字,并解释其

6、意义。(1)今有无名之指,屈而不信。(2)寡助之至,亲戚畔之。解析“信”是“诚信”义的本字,“畔”是“田地的界限”义的本字。在翻译这些句子时,必须把这些借字还原成本字,才能准确翻译出这些句子的意思,否則,翻译出来的句子会令人啼笑皆非。答案(1)“信”是借字,本字是“伸”,“伸展”之意。(2)“畔”是借字,本字是“叛”,“背叛”之意。二、异体字1异体字是指在某一历史时期音义完全相同、记词职能也完全一样,只是形体不同的字。如: 礼记乐记:“执其干戚,习其俯仰。”汉书晁错传:“以强为弱,在俛仰之间耳。”中的“俯”与中的“俛”,虽然构形不同,但字的音义和记词职能完全一样,在任何情况下都可互换,这样的字

7、就是异体字。2。异体字的类型有三种:(1)造字方法不同。如:泪一淚。“泪”是从“水”从“目”的会意字,“淚”是从“水”、“戾”声的形声字。(2)造字方法不同、构件不同。同为会意,所取义符不同。如:災一灾、塵一尘。同为形声,所取义符不同。如:杯一盃、咏一詠。同为形声,所取声符不同。如:礼一禮、达一達。同为形声,所取义符和声符都不同。如:迹一蹟。(3)造字方法不同,构件不同,写法不同。构件所处的位置不同。如:够一夠、群一羣。笔道形态略有不同。如:污一汙、皂一皁。*典型例题分析例 指出下列七对异体字,并说出其属于异体字的哪种类型?(1)床一牀(2)绵一緜(3)溪一谿(4)猿一猨(5)妆一粧(6)峰一

8、峯(7)决一決解析(1)“床”从“广”从“木”,“广”与房屋居处有关,“床”是会意字。“林”是从“木”、“爿”声的形声字。(2)同为会意,所取义符不同。(3)同为形声,所取义符不同。(4)同为形声,所取声符不同。(5)同为形声,所取义符和声符都不同。(6)构件所处的位置不同。(7)笔道形态略有不同。答案(1)属于造字方法不同;(2)(3)(4)(5)属于造字方法不同、构件不同;(6)(7)属于造字方法不同、构件不同、写法不同。三、分化文字职能的方法1假借其他字分化职能。如:女一汝。“女”的本义是“女子”,也被假借记录第二人称代词。“汝”的本义是“汝水”,后来,为了分化“女”的记录职能,人们又假

9、借“汝”来记录第二人称代词。2利用异体字分化职能。如:箸一著。“箸”,小篆从“竹”、“者”声,本义是“筷子”。“箸”也记录“明显”义,如荀子。王霸“箸仁义”,就是“使仁义明显”的意思。由小篆发展到隶书,“箸”出现了“箸”和“著”两种不同的写法。人们利用异体字来分化职能,“箸”记录本义“筷子”,“著”记录“明显”等意义。3造新字分化职能。如:母一毋。“母”的本义是“母亲”,假借记录否定词“毋”,后来,人们对“母”稍作改造,将“母”的两点连起来造出新的字形“毋”,将借义分化出去。*典型例题分析例 “箕”是“其”的分化字,所采用的分化文字职能的方法是 A假借其他字分化职能B利用异体字分化职能C新造字

10、分化职能D利用同音分化职能解析“箕”是在“其”字基础上新造的字,用以表达“其”的本义“簸箕”。答案C四、分化字的类型1分化本义。孰一熟。“孰”的本义是把食物煮烂,又被借用作疑问代词,当“谁”讲,且借义常用,于是人们另造“熟”将本义分化出来。2分化引申义。坐一座。“坐”的本义是“坐立”,“座位”是其引申义,后来造新字“座”字分化引申义。3分化借义。象一像。“象”的本义是长鼻动物名字,借去记录“像似”义,两义共用一字,后来另造“像”字将借义分化出去。4化化广义。受一授。“授予”和“接受”本是一个事物的两个方面,古代施受同辞,“授予”和“接受”均由“受”字表示。后世造分化字“授”记录“授予”义,源字

11、“受”字记录“接受”义。*典型例题分析例 下列各分化字属于分化引申义的是 A知一智B采一彩C受一授D然一燃解析B组是分化借义,C组分化广义,D组分化本义,A组分化引申义。答案A第四课古代汉语词的构成一、复合词的结构1并列结构:由两个意义相同、相近的语素并列构成的复合词。这两个语素之间的关系是并列的,没有修饰、限制、补充、说明等关系。如:干戈、宾客、和睦。2偏正结构:两个语素之间有修饰和被修饰关系的复合词。如:布衣、东宫、天子。3支配结构:两个语素之间有支配和被支配关系的复合词,又叫动宾关系。如:将军、司马、稽首。4主谓关系:两个语素之间有说明与被说明关系的复合词。如:霜降、夏至、月食。*典型例

12、题分析例 指出列复合词各属哪种结构?干戈、东宫、执事、地震、斟酌、狐裘、将军、霜降。解析干戈,分别为两种不同的兵器;斟酌,斟、酌均为考虑的意思;东宫,本是指东边的宫殿。因为太子住东宫,所以转指太子;狐裘,指狐狸皮毛做的皮衣;执事,意思是指掌事务,以后执掌事务的人也称“执事”;将军,将,本来读jing,是率领的意思,将军,即“率领军队”,以后转指率领军队的高级武官;地震,大地震动;霜降,霜降下来。答案干戈、斟酌为并列结构;东宫、狐裘为偏正结构;执事、将军为支配结构;地震、霜降为主谓结构。二、联绵词联绵词前人也叫联绵字,它的特点是两个音节,一个词素,连缀成义而不能拆开,否则各部分都没有意义。例如:

13、匍匐,滂沱,囫囵,蟋蟀。联绵词的类型主要有三种:义合式;衍音式;摹声式。联绵词的两个音节又大多具有双声或叠韵的关系,即或者声母相同,或者韵母相同。“逍遥、栖迟、盘桓”等为叠韵联绵词,词中两字的韵母分别相同。“栗烈、荒忽、逶迤”等为双声联绵词,词中两字的声母分别相同。*典型例题分析例 “蟋蟀”属于联绵词中的哪种类型?A义合式B衍音式C摹声式D并列式解析“蟋蟀”是摹拟动物的呜叫声而产生的。答案C第五课古今词义的差异与沟通一、古今词义的差异1古今词义的差异表现在两个方面:一是古代义项的消失;二是古今义项的殊微。2古今义项的差异主要表现在:一是广度宽窄的差异;二是程度深浅的差异;三是色彩褒贬的差异;四

14、是词义特点的差异。另外,对古代词义的沟通,要重点从现代汉语复合词、成语,甚至方言口语的词素中去了解古义,从词义的共同特点和相互关系上去了解古义。*典型例题分析例 指出下列句子中加点词的古今词义的差异。(1)孔子以其兄之子妻之。丈夫也爱怜其少子乎?故子生三月则父名之。(2)不知戒,后必有恨。子为父死亡所恨。(3)夫虽无国四方之忧,然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也。将军者,国之爪牙也。解析(1)子,古代汉语,可兼指男、女,现代汉语,子只指男孩。古代汉语表意范围宽,现代汉语表意范围窄。(2)恨,古代汉语表“遗憾”。现代汉语中的“恨”表示怨恨。表示“不满”时,现代汉语词义重,程度深,古代汉语词义轻,程

15、度浅。(3)爪牙,现代汉语中指帮凶走狗。在“助手”这个义项上古代是褒义词,现代是贬义词。答案(1)子:子女,男孩,兼指男女。古今义项广度宽窄有差异。(2)恨:遗憾(程度浅),遗憾(程度深)。古今义项程度深浅有差异。(3)爪牙:古代指武将猛士。古今义项色彩褒贬有差异。第六课多义词和词义引申一、词的本义与引申义的概念及本义的探求途径1传统汉语语言学上把通过分析汉字的形体所得出的词的义项叫做这个词的本义。2所谓引申义,是指在多义词的数个义项中从本义引申派生出来的意义。3引申义与本义的联系,如:相似关系,因果关系,动静关系,时空关系,礼俗关系。4词义的引申方式,如连锁式引申,辐射式引申。分辨本义和引申

16、义,可以帮助我们更好地掌握古代汉语的词义。*典型例题分析例 指明下列句中的“亡”字,哪些是本义,哪些是引申义。(1)天行有常,不为尧存,不为桀亡。(2)今亡亦死,举大计亦死。(3)今刘表新亡,二子不协。解析(1)中意思为灭亡、消亡;(2)中意思为逃跑、逃亡;(3)中意思为死亡。答案(2)中为本义,其余为引申义。第七课词义关系一、同义词1同义词的定义与特点在一定条件下意义相同、读音不相关的一组词,互为同义词。其主要特点:(1)同义词是指在某个义位或是某几个义位上同义,而不是所有都相同。(2)有些同义词的同义关系受到历史条件的限制。(3)同义词在语音关系上互不相关。(4)同义词都是相互的。2同义词

17、的差异(1)理性意义的差异。包括范围广狭不同;性状情态不同;程度轻重不同;侧重点不同。(2)组合功能不同。(3)情感色彩不同。3同义词辨析(1)语言环境分析法。包括置换法;比较法。(2)对立意义分析法。(3)探求本源分析法。*典型例题分析例 根据以下例句,说明同义词“完”、“备”之间的差别。(1)孟子滕文公下:“牲杀、器皿、衣服不备,不敢以祭。”(2)荀子天论:“养备而动时,则天不能病。”(3)世说新语言语:“大人岂见覆巢之下复有完卵乎?”(4)石壕吏:“有孙母未去,出入无完裙。”(5)韩非子外储说左上:“今城郭不完,兵甲不备,不可以待不虞解析对同义词的差异的辨析,要从理性意义的差异、组合功能

18、的差异、情感色彩的差异方面去辨析,看它属于哪一方面?答案“完”、“备”都有完全的意思,但是“备”侧重数量、品类应有尽有,意思是齐全、完备,如例句(1)、(2)皆表此义。“完”侧重事物整体性,意思是完整无缺,完好无损,如例句(3)、(4)皆是。前四个例句中的完”、“备”二词不可以对换,因为对换后意思就完全不一样了。当这两个词对举使用时,其区别就更加明显,如例句(5)中的“完”、“备”二词不能互換就证明了这一点。二、反义词的类别1绝对反义词,又叫互补反义词,两个词表示的意义是互补的,二者是非此即彼的关系,没有中间状态,如:生死、男女。2相对反义词,又叫极性反义词,两个词表示的意义处于两个极端,二者

19、之间有中间状态,即二者在一定条件下相互排斥和否定。如:左一一右、大一一小。*典型例题分析例 下列属于绝对反义词的是 A大一一小B轻一一重C高一一下D动一一静解析绝对反义词表示的意义是互补的,二者是非此即彼的关系,没有中间状态,ABC三者都有中间状态,只有D没有。答案D第八课古代汉语词类的划分一、古汉语词分为实词和虚词两大类(一)实词的分类1名词,表示人、事物、时间或空间名称的词,如:人、鸟、肉等。主要语法功能作主语、谓语和定语。2动词,表示动作、行为、心理活动以及变化的词,如:爱、变、击等。主要语法功能作谓语。3形容词,表示性质、状态的词,如:美、好、大、小等。主要语法功能作谓语、定语和状语。

20、4副词,表示行为、性状的某些特征的词。如:益、愈等。主要语法功能是修饰形容词、动词,作状语。5。代词,指具有代替或指示人、事物作用的词,如:我、谁、其、之等。主要语法功能作主语、宾语、定语或补语。6数词,表示事物或动作的数目或次序(次数)的词。如:百、十、千等。主要语法功能是和量词结合,作状语或补语,但在古代汉语中,数词一般直接修饰名词和动词。(二)虚词的分类1介词,从动词虚化而来的一种词类,基本功能是把自己所带的宾语介绍给谓语。2连词,在词、词组、分句、句、句群之间起连接作用,表示它们之间的语法关系或逻辑关系的一类虚词。3语气词,就是表达句子语气的一类虚词。*典型例题分析例 指出下列句子列出

21、的词的意义及词性,没有意义指出其语法功能。(1)颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”伐:(2)综其终始,稽其成败兴坏之纪。稽:(3)跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆。称:(4)背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南。夭阏:(5)上帝临女,无贰尔心。临:(6)或谓孔子曰:“子奚不为政?”奚:(7)汉王与义帝发丧。与:(8)寿星仍出,渊耀光明。仍:(9)包胥曰:“善则善矣,未可以战也。”则:(10)今王与耳旦暮且死,而公拥兵数万,不肯相救。相:解析要明确实词、虚词的语法功能,才能准确地辨认词类。答案(1)伐:夸耀。动词;(2)稽:考察,寻究。动词;(3)称:举起。动词;(4)夭阏:阻隔,阻挡。动词;(5)临:

22、下视,监视。动词;(6)奚:疑问代词;问原因(为什么);(7)与:介词;引进动作对象(为、替、给);(8)仍:副词;表示动作多次出现(频繁);(9)则:连词;表示让步关系(虽然,倒是);(10)相:指代性副词,指代宾语(或动作受事者)一方。第九课动词、形容词、名词一、动词动词是表示动作行为、心理活动以及变化的词,语法功能和现代汉语基本相同,主要不同之处,表现在动宾关系和双宾语上。动宾关系主要分三大类:(1)受动关系,是指谓语所表示的动作行为,由主语所表示的人和物发出,而宾语则是动作行为的承受着。这与现代汉语基本相同。(2)使动关系,是指谓语所表示的动作,不是由主语所表示的人和物发出,而是在主语

23、影响下使宾语所代表的人或物发出,具有“使(宾语)”的含义。(3)为动关系,是指谓语动词所表示的动作是为宾语所表示的人或物发出的。动词对宾语具有“为(宾语)”的含义。(4)此外,古代汉语中还有一些其他类型的动宾关系,这里不再赘述。二、形容词形容词是指表示性质、状态的词。古汉语中与现代汉语用法不同的地方有:1形容词做动词,又分三种:形容词做一般动词;形容词的使动用法;形容词的意动用法。2形容词词尾。主要有若、然、尔等、三、名词名词是表示人、事物、时间或空间名称的词。其特殊用法有:1名词作状语。分为表示动作发生或进行的方位或处所;表示动作进行时所用的工具或依据;表示动作进行时的方式;表示对动作对象的

24、态度;表示动作进行时的状态,多用比喻方式描绘动词所表示的行动的方式或状态。2名词用作动词。主要有:名词用作一般动词;名词的使用用法;名词的意动用法。*典型例题分析例1 说明使动用法的定义,有哪些类型,试举例说明。解析无论是动词还是形容词与名词,如果它们与后面的宾语构成了使动关系,就必须译成“使(宾语)”的含义。答案使动用法:是指谓语所表示的动作,不是由主语所表示的人和物出发,而是在主语影响下使宾语所代表的人或物发出,具有“使(宾语)”的含义。(1)动词的使动用法。如:求也退,故进之;由也兼人,故退之。“进”与“退”均为不及物动词。表使动。欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。“朝”,“使朝见”之

25、意。(2)形容词的使动用法。形容词的使动用法,是指形容词活用作动词后,使宾语所表示的人或事物具有该形容词所表示的性质和状态,具有“使(宾语)”的含义。如:欲洁其身,而乱大伦。“洁其身”,“使其身洁”,“洁”,形容词。(3)名词的使动用法。名词的使动用法。是指名词活用作动词后,使宾语成为该名词表示的人或事物,具有“使(宾语)”的含义。如:夺之人者臣诸侯,夺之国者友诸侯。“臣诸侯”与“友诸侯”是“使诸侯成为臣下”“使诸候成为朋友”的意思。例2 举例说明形容词、名词的意动用法。解析无论是形容词还是名词,用作动词后,如果它们与后面的宾语构成了意动关系,就必须译成“认为(宾语)”的含义。答案(1)形容词

26、的意动用法。形容词的意动用法,是指形容词用作动词后,主观上认为后面宾语具有形容词的性质或状态,具有“认为(宾语)”的含义。如:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。“小鲁”、“小天下”是孔子“认为鲁小”、“认为天下小”。是主观的感受。(2)名词的意动用法。名词的意动用法,是指名词用作动词后,主语主观上把宾语所代表的人或事物看作是这个名词所代表的人或事物,具有“认为(宾语)”的含义。如:孟尝君客我。“客我”的意思是“把我看作是客人”,“客”是“认为是客。”例3 举例说明名词作状语的类型。解析如果一个名词在动词前修饰、限制动词,那它就是名词用作状语。答案(1)表示动作发生或进行的方位或处所,有“在”“

27、到”或“由”等意思。如:鹏之徙于南冥也,水击三千里。“水”,修饰后面的动作,表示它们发生的场所,“在水面上”的意思。(2)表示动作进行时所用的工具或依据,有“用”或、“拿”等意思。如:剑斩虞常已。“剑斩”,“用剑斩”之意。表示动作所凭借的工具。(3)表示动作进行时的方式。如:渔夫樵夫之舍,皆可指数。“指数”是“用手指指点着数清数目”。(4)表示对待动作对象的态度,有“把当作”“象对待一样的”等的意思。如:齐将田忌善而客待之。“客待之”是“把他当作客人对待”的意思(5)表示动作进行时的状态,多用比喻方式描绘动词所表示的行动方式或状态,有“像一样的”、“像似:的”等意思。如:将不胜其忿而蚁附之。“

28、蚁附”是指“像蚂蚁一样地攀爬”。第十课数词及数量表示法一、数量表示法。根据所修饰的对象是事物还是动作,数量表示法可以分为两类:名量词(或叫物量词)和动量词。前者修饰名物,表示事物数量单位;后者修饰动作,表示动作数量单位。1名量表示法名量表示法主要有两种:一是用数词直接与名词结合;二是数词与量词组成数量结构后再与名词结合。古代汉语中以前者居多,这是因为古汉语中的量词不发达。根据使用位置的不同,名量表示法可以分为以下四种类型:(1)数词+名词。如:此车一人殿之,可以集事。(一人)(2)名词+数词。如:吏二缚一人诣王。(吏二)(3)数词+量词+名词。有时会在数量结构后加“之”。如:今之为仁者,犹以一

29、杯水救一车薪之火也。(一杯水、一车薪)(4)名词+数间+量词。如:我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。(白壁一双、玉斗一双)2动量表示法动量表示法相对简单,般不用动量词,直接把数词放在动词谓语前作状语。或将动量词放在动词之后作补语,与现代汉语相同。(1)数词+动词。如:吾日三省吾身。(三省)(2)动词+数词+量词。如:诵三遍而请习之。(三遍)(3)放在动词后面的数词,是作为补语修饰动词的。有时为了强调动作的数量,可以把表示动量的数词放在句尾,并在数词前面用“者”字。这样“者”字词组就充当了全句的主语,放在句尾的数词成了全句的谓语。如:范增数目项王,举所佩玉块以示之者三。(举所佩玉块以示

30、之者三)*典型例题分析例1 “原思为之宰,与之粟九百,辞。”“九百”属于名量表示法的哪种类型? A数词+名词B名词+数词+量词C数词+量词+名词D名词+数词解析题中的四个选项,就是名量表示法的四种类型,“九百”套用的格式很容易看出来是A。答案A例2 “三周华不注”中的“三周”使用了动量表示法的哪种类型? A数词+动词B动词+数词C数词+量词+动词D动词+数词+量词解析AD两个选项是动量表示法的两种形式,题干所述属于A类型。答案A第十一课副词一、副词的分类1程度副词(1)表示程度的副词主要有:“最”、“极”、“殊”、“甚”、“尤”、“绝”、“良”等。(2)表示程度加深的副词主要有“愈”、“益”、

31、“弥”、“加”、“滋”等。(3)表示程度较轻或渐变的副词主要有“略”、“少”、“稍”、“颇”。2范围副词(1)表示总括的副词主要有:“皆”、“尽”、“咸”、“悉”、“毕”、“举”、“具”等。(2)表示限定的范围副词主要有:“唯”、“独”、“直”、“仅”、“特”、“徒”、“但”等。3时间副词(1)表示动作已经或曾经发生的时间副词有“既”“已”“业”“曾”“尝”等。(2)表示动作正在进行或正在实现的时间副词有“方”“适”“会”等。(3)表示动作即将发生的时间副词有“将”“且”“行”等。(4)表示动作终究发生了的时间副词有“终”“竟”“卒”等。(5)表示动作行为时间短暂或长久的时间副词有“俄”“姑”

32、“素”“常”等。4情态副词(1)古代汉语中表示肯定的情态副词有“固”“必”“诚”“乃”“果”等。(2)表示猜度的情态副词有“盖”“殆”。(3)表示反问的情态副词有“岂”“宁”“独”“庸”等。5否定副词(1)不、弗。(2)毋、勿。(3)未(4)非6谦敬副词(1)表示尊敬别人的副词有“敬”“谨”“幸”“惠”“辱”等。(2)表示自谦的副词有“敢”“窃”“伏”“忝”等。*典型例题分析例1 在“良乃人,具告沛公”一句中,“具”属于副词中的 A程度副词B否定副词C范围副词D情态副词解析此句申“具”的意思是“都”,表示总括的范围,所以C正确,ABD都不对。答案C例2 关于“不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅

33、”一句中“但”说法正确的是 A动词B连词C语气词D范围副词解析在现代汉语中,“但”是表示转折的连词,在古代汉语中主要是表示范围的副词,相当于“只”,所以D正确,ABC都不对。答案D例3 下列句中“会”属于时间副词的是 A。与秦王会渑池。B暮春之初,会于会稽山阴之兰亭。C会天大雨,道不通,度已失期。D嘉宾四面会。解析C句中“会”的意思指“正好,恰巧”,是时间副词,其余各句中的“会”都是动词,意思是会合、会盟等意思。答案C第十二课代词一、人称代词的种类1第一人称代词:指代说话者自己这一方的人的代词。第一人称代词有“台(y)、卬(ng)、朕、吾、我、予、余”等。其中“台”,主要见于尚书和东周铜器铭文

34、。“卬”主要见于诗经,先秦其他典籍及以后文献中均很少见到。“朕”在先秦是一般人都可以使用的第一人称代词。以上三个代词的使用范围较窄,常用的第一称代词是“吾、我、予、余”等。在古代汉语里,“我、予、余”三者在句中都可以作主语、宾语、或定语。而“吾”一般只充当主语或定语,只有在否定句里才可用于宾语,出现在动词前面。2第二人称代词:指代听话及他那一方的人的代词。第二人称代词有:“尔、女(汝)、若、而、乃”。“尔、女(汝)、若”都可做主语、宾语和定语,“而”、“乃”一般只用作定语,很少作主语,不做宾语。3第三人称代词:指代说话者和听话者以外的其他方面的人或事物的代词。第三人称代词有“之”、“其”、“厥

35、”等。4人称代词的复数形式。古代汉语的人称代词,单复数基本上是同一形式,只能根据上下文语意来判断。有时也会在第一或第二人称代词后加“侪、属、曹、辈”等表示复数,意思是“这些人、我们这些(这帮)人、你们这些(帮)人”等。除此之外,还常用“二三子”“诸君”等表示第二人称复数,带有敬意,相当于“诸位、各位”。*典型例题分析例 下列加着重号的代词属于第一人称代词的是 A三岁贯女,莫我肯顾。B属予作文以记之。C王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。D爱共叔段,欲立之。解析AC中加着重号的词是第二人称代词,D中加着重号的词是第三人称代词。答案B二、指示代词有的种类(1)近指指示代词。如:“是、之、此、斯、兹”,

36、相当于现代汉语的“这”。其中“是、此、斯、兹”可以作句子的主语、宾语或定语。而“之”只能作定语,可译为“这”或“这样”。(2)远指指示代词。如“彼、夫、其”等,相当于现代汉语的“那”。“彼”可以作主语、宾语、定语。“夫、其”一般只能做定语。(3)其他类别。指示代词除了近指、远指这两类外,还有另外一类,如:“他、然、尔、焉、诸”等,用法各有特点。“他”具有旁指的作用,表示某种范围以外的人或事物,义为“其他的”。在古代也写作“佗”或“它”,可作句子的宾语和定语。如:它山之石,可以攻玉。“然、尔”作为指示代词主要作谓语,表示“如此”。指代上面所讲的情况。如:“虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也。”“问君

37、何能尔,心远地自偏。”“焉”“诸”是两个比较特殊的词,一般称为兼词。其中“焉”常用作补语,相当于“于+是(之)”;“诸”字相当于代词“之”和介词“于(乎)”的合音。如“积水成渊,蛟龙生焉。”“投诸渤海之尾,隐土之北。”*典型例题分析例 下列句中,代词可以作兼词的是 A积水成渊,蛟龙生焉B虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也。C问君何能尔,心远地自偏。D它山之石,可以攻玉解析“焉”一般称为兼词。常用作补语,相当于“于是(之)”;“积水成渊,蛟龙生焉。”中的“生焉”相当于“生于是”,即“生长在那里”。答案A三、常见的疑问代词(1)谁、孰:“谁”“孰”上古用法相近,两者所指代的询问对象都可指代人,但“谁”

38、限于指人,而“孰”则既可指人,也可指事物。“谁”可作句子的主语、谓语、宾语和定语,“孰”则一般只作主语或宾语。如:此谁也?其如是,孰能御之?(2)“何、曷、奚、胡”:主要用于询问事物,一般位于谓语前作状语,表示“怎么”“为什么”。如:嫂何前倨而后卑也?汝曷弗告朕?或谓孔子曰:“子奚不为政?”不稼不穡,胡取禾三百廛兮?(3)恶(乌)、安、焉。“恶(乌)、安、焉”主要用于询句处所,在句中作宾语,表示“哪里”。道恶乎往而不存。泰山其颓,则吾将安仰?皮之不存,毛将焉附?*典型例题分析例 下列句中疑问代词“谁”作前置宾语的是 A人谁无过,过而能改,善莫大焉。B谁从穆公?子车奄息。C吾谁欺,欺天乎?D此谁

39、也?解析C句中“谁”作“欺”的宾语,宾语前置,所以正确。答案C四、特殊代词1“者”字词组。()形容词(词组)、动词(词组)主谓词组+者。“者”字前面的形容词(词组)、动词(词组)或主谓词组作为定语,修饰“者”所指代的人或物,组成具有偏正关系的词组,表示“的人”或“事物”。如:往者不可谏,来者犹可追。(2)名词(词组)+者。“者”字有时也与名词或名词同组构成“者”字词组,用于复指它前面的名词,起到区别人或事物的作用。如:廉颇者,赵之良将也。(3)数词+者有时数词出现在“者”前面,与“者”组成“者”字词组,这时“者”所指代的人或事物可能在上文中已出现过,数词是对出现过的事物加以概括或提示,表示同类

40、人、几件事或几样东西。如:五十者可以衣帛矣。2“所”字词组。“所”字是一个特别的指示代词,它不能单独使用。(1)所+动词(词组)。构成一个名词性词组,称代的是它后面的谓词所修饰的人或事物,可以充当主语、宾语、谓语和定语。如:郦元之所见,殆与余同。(2)所+介词+动词(词组)。如:“臣所以不死者,为此事也”。*典型例题分析例 下列句中的“者”字可以用来区别人或者事物的是 A廉颇者,赵之良将也。B五十者可以衣帛矣。C往者不可见,来者犹可追。D臣所以不死者,为此事也。解析“者”字有时也与名词或名词词组构成“者”字词组,用于复指它前面的名词,起到区别人或事物的作用。答案A第十三课介词一、举例说明介词“

41、于”的用法(1)引进动作行为的时间、处所或涉及的范围,可译为“在”“从”“向”“到”“在方面”。如:千里之行,始于足下。子于是日哭,则不歌。(2)引进行为所涉及的对象,可译为“给”或“对于”。如:曾子以子游之言告于有子。始吾于人也,听其言而信其行。(3)用在形容词或少数表心理活动动词的后面充当补语,引进比较的对象,可译为“比更”。老臣窃以为媼之爱燕后贤于长安君。苛政猛于虎也。(4)用在被动句的动词后面,引进动作行为的主动者,可译为“被”。介词“于”在古籍里有时写作“乎”,“乎”作介词的用法与“于(於)”大致相同。“乎”也可以用在被动句里引进行为的主动者。郤克伤于矢。劳心者治人,劳力者治于人。*

42、典型例题分析例 下列句中的“于”可译为被,引进行为主动者的是 A治于人者食人,治人者食于人。B凡诸侯有四夷之功则献于王。C敏于事而慎于言。D受任于败军之际。解析A可译为被,引进行为主动者;B项“于”引进的是行为所涉及的对象,可译为给;C项“于”引进动作涉及的范围;D项“于”引进时间。答案A二、介词“以”的用法(1)介绍动作行为凭借的工具、手段、条件、依据,可译为“用”、“拿”“凭”“根据”。介绍动作行为工具的。如:姜与子犯谋,醉而遣之。醒,以戈逐子犯。介绍动作行为的条件或依据的。如:以五十步笑百步,则何如?表示凭借某种身分。如:匈奴大人萧关,而广以良家子从军击胡。(2)介绍动作行为所处置的对象

43、或涉及的人。“以”介绍动作行为所处置的对象,相当于“把”。如:陈子以时子言告孟子。“以”介绍动作行为所涉及的人时,常有“率领”的意思。如:宫子奇以其族行。(3)介绍动作行为的原因、动机,可译为“因为”。如:君子不以言举人,不以人废言。(4)介绍动作行为发生的时间,可译为“在”。如:文以五月五日生。另外,介词“以”还常与动词“有”“无”“亡”组成“有以”“无以(亡以)”等凝固用法。“有以”相当于“有东西(或办法)用来”“无以(亡以)”“没有东西(或办法)用来”等意思。*典型例题分析例 下列文句中的“以”可译为“率领”的是 A文以五月五日生。B二十一年,以诸侯朝王于衡雍,且献楚捷。C左,乃陷大泽中

44、,以故汉追及之。D君子不以言举人,不以人废言。解析B项“以诸侯朝王”指晋文公率领诸侯国朝见周襄王。A中“以”译为在;C中“以”译为“因为什么缘故”;D中“以”介绍动作行为的依据。答案B三、介词“为”的用法(1)介绍动作行为关联的对象,表示动作行为为谁(什么事物)或向谁(什么事物)所发。可译为:“给”“替”“帮”“向”“对”。如:及庄公即位,为之请制。犀首以梁为齐战于承匡而不胜。(2)介绍动作行为的原因或目的。介绍动作行为原因的“以”,可译为“因为”。如:天行有常,不为尧存,不为舜亡。介绍原因的“以”可译为“为”“为了”。如:魏其锐身为救灌夫。(3)在被动句里,引进动作行为的主动者,可译为“被”

45、。如:兔不可复得,而身为宋国笑。*典型例题分析例 下列句中,“为”作介词介绍行为关联的对象的是 A。不如早为之所,勿使滋蔓。B不足为外人道也。C天行有常,不为堯存,不为桀亡。D天下熙熙,皆为利來。解析A句中“为”是动词,CD句中“为”是介词,介绍动作行为的原因或目的,B句中“为”是介词,介绍说话的对象。答案B四、介词“与”的用法(1)介绍动作行为发出时所涉及的对方,说明动作行为是与谁共同完成的,可译为“和”“同”“跟”。如:沛公曰:“君安与项伯有故?”(2)介绍动作行为的服务对象,可译为“为”“替”“给”。如:所欲,与之聚之;所恶,勿施尔也。(3)介绍比较的对象。可译为“跟相比”“对来说”。吾

46、与徐公孰美?另外,“与”和疑问代词“孰”搭配使用表比较,后来形成一个固定的结构,大致意思是“和比谁(哪一个)更”的意思。*典型例题分析例 下列句中“与”可译为“给”的是 A沛公曰:“君安与项伯有故?”B所欲,与之聚之;所恶,勿施尔也。C父与夫孰亲?D。吾与徐公孰美?解析“与之聚之”即为之聚之。答案B第十四课连词一、“而”的用法(1)连接谓词性词组或分句,两项之间的关系为并列或递进关系。如:公子鲍美而艳。(2)连接渭词性词语或分句,表示前后两项后动作行为在时间上有先后承接或事理上有原因、条件、目的等关系。如:觉而起,起而归。(3)连接谓语性词语或分句,表示前后两项动作行为性状在事理上是不一致的,

47、相反的,“而”带有表转折的意味。如:学而不思则罔,思而不学则殆。(4)连接状语和谓语中心语,表示偏正关系,“而”可以不译。如:启呱呱而泣。(5)连接主语“人”和谓语“无仪”表示转折或假设关系。如:相鼠有皮,人而无仪。*典型例题分析例 下列句中连词“而”用来连接主语和谓语,表示转折关系的是 A启呱呱而泣。B公子鲍美而艳。C人而徐趋,至而自谢。D相鼠有皮,人而无仪。解析D句中“而”连接主语“人”和谓语“无仪”表示转折。答案D二、连词“以”的用法(1)连接形容词和形容词,表示并列关系,可译为“又”。如:古之民朴以厚,今之民巧以伪。(2)连接动词和动词,表示前后两个动作行为是一前一后的承接关系。如:于

48、是帝锡禹玄圭,以告成功于天下。(3)连接因果复句,“以”用在表示原因的分句前。如:左右以君贱之也,食以草具。(4)连接状语和动词中心语,前者是动作行为进行的条件、方式、状态等。如:若潜师以来,国可得也。(5)“以”还可以用来连接名词和时间方位词。如:自生民以来,未有孔子也。连词“以”从介词“以”虚化而来的历史渊源关系,以及介词“以”时常省略宾语在形式上混同连词的特点,使“以”的介词用法和连词用法有时容易混淆,需要加以辨别。在这方面,首先要明确介词和连词在语法作用上的区别:“以”充当连词,主要连接动词、形容词,构成并列、顺承等关系,也连接分句,构成各种关系的复句,但“以”与其所连接的成分之间没有

49、发生结构关系,“以”只起到连接的链条作用;“以”充当介词,则与名词或名词性词语组成介宾结构,充当状语或补语,基本义义是表示“用”“凭借”等。*典型例题分析例 下列句子中,“以”连接形容词和形容词,表示并列关系的是 A古之民朴以厚,今之民巧以伪。B发愤忘食,乐以忘忧。C左右以君贱之也,食以草具。D木欣欣以向荣解析A句中“以”连接形容诃和形容词,表示并列关系,可译为“又”。答案A三、连词“则”的用法“则”用作连词时,主要连接谓词性成分或分句。常见的用法有以下几种:(1)连接两个谓词性词语或分句,表示事理上的承接关系。往往前面的动作行为与后面的动作行为在时间上有先后顺序,存在假设或条件关系,可译为“

50、那么”“就”。如:于是至则围王离。(2)用在并列的分句里,表示对各种情况的列举和对比。这类“则”今译时一般不必译出。如:生则不得事养,死则不得饭含。(3)连接动词性词语或分句,表示后一项后情况的出现是前项后动作施事者所未料到的,“则”有表示发现的意味,可译为“原来已经”“竟然”。如:及诸河,则在舟中矣。(4)连接谓词性词语或分句,前后两项含有转折意味,可译为“却”。如:欲速则不达,见小利则大事不成。(5)连接谓词性词语或分句,表示让步关系,可译为“倒是”。如:善则善矣,未可以战也6(6)连接谓词性词语或分句,表示假设和结果关系,可译为“如果”如:则私,吾不受私语。*典型例题分析例 下列句中,“

51、则”连接谓词性词语或分句,前后两项含有转折意味,可译为“却”的是 A竭力以事大国,则不得免焉。B故木受绳则直。C吾非至于子之门则殆矣。D治则治矣,非书意也。解析“则不得免”即“却不能免除被侵略的命运”。答案A四、连词“之”的用法“之”作为连词,主要连接定语和中心语,构成名词性的偏正结构;也可以连接主语和谓语,取消句子独立性,使主谓结构变成名词性的偏正结构。(1)“之”连接定语和名词中心语,构成名词性的偏正结构,可译为“的”或不译。如:小大之狱,虽不能察,必以情。(2)“之”连接主语和谓语,取消句子独立性,使原来的主谓结构转变为名词性偏正结构,在句子中充当主语、宾语、状语和判断句谓语,或是充当复

52、句的分句。“之”连接主语和谓语而成的名词性偏正结构经常在单句中充当主语、宾语,或是表示时间关系的状语,有时亦可充当判断句的谓语。“之”连接主语和谓语而成的名词性偏正结构充当状语,主要是表示时间上的修饰,可译为“的时候”。“之”连接主语和谓语而成的名词性偏正结构也常充当复句的分句,一般是在表示假设条件关系的偏正复句中充当偏句,这时,“之”位于主语和谓语之间,使主谓结构不能独立成句,表示语意未完,等待下文。有时“之”也可以连接主语和介词结构,组成名词性的偏正结构,充当句子的成分。*典型例题分析例 下列句中,“之”连接主语和谓语,充当主语的是 A小大之狱,虽不能察,必以情。B万乘之国,弒其君者,必千

53、乘之家。C是宜为君,有恤民之心。D且王者之不作,未有疏于此时者也。解析“之”连接主语和谓语而成的名词性偏正结构经常在单句中充当主语。答案D第十五课语气词一、句尾语气词文言文使用的语气词,最主要的是用在句子末尾表示语气的句尾语气词。句尾语气词的使用与句子的类型密切相关。从所表达的语气来分,可以有陈述语气、疑问语气和感叹语气。1陈述句的句尾语气词(1)也。“也”用作句尾语气词,基本用法是对某种情况表示肯定、确认,表达一种确信不疑的语气。这种肯定确认的语气又分别用于不同的句子中。第一,用于判断句末尾帮助判断。判断句是对主语和谓语间的逻辑关系表示认定,因此判断句多用“也”来煞尾,以加重判断的语气。如:

54、董狐,古之良史也。第二,用于叙述句末尾,表示对所叙述的情况确信不疑。如:小子识之,苛政猛于虎也。第三,用于祈使句、疑问句末尾,仍然表示肯定确认的语气。如:不及黄泉,无相见也。(2)矣。“矣”是表示动态的句尾语气词,它总表示把事物发展到一定阶段的状况作为新情况陈述出来,带有动作已经完成的意味。“矣”的用法大致有以下几种:第一,表示情况已经如何。如:吾知所过矣,将改之。第二,表示将要或必将出现某种新的情况。如:喏,吾将仕矣。(3)焉。“焉”是一个特殊的指示代词,由于经常位于句尾,因此后来从指示代词兼语气词的用法虚化为纯粹的语气词。但是,即便是虚化为纯粹的语气词,“焉”还带有较强的指示性,带有指点和

55、引人注意的意味。如:仲尼之徒,无道桓文之事者,是以后世无传焉。(4)耳、尔。“耳”也是表示陈述的句尾语气词。“耳”与“也”“矣”“焉”的不同之处在于,“耳”表示肯定,带有限制的意味,相当于“不过而已”“不过罢了”。如:曰:“日食饮得无衰乎?”曰:“恃粥耳”。2疑问句的句尾语气词疑问句主要包括特指问句、是非问句、选择问句。(1)乎。在诸多表疑问的句尾语气词中,“乎”的疑问语气最为强烈,甚至可以说,“乎”是其中最为纯粹的疑问语气词。“乎”可用于各种疑问句中。如:“天下纷纷,何时定乎?”(2)与、邪(耶)。在疑问语气词中,“与(欤)”“邪(耶)”的语法作用及疑问语气的轻重大致相似,这两个词古音相近,

56、只是在先秦古书里出现的场合略有不同。“与”“邪(耶)”的疑问语气,较之“乎”要轻得多,它们更多的是表示一种探询的语气。如:此天下之害与?天下之利与?(3)哉。“哉”本身没有疑问的意味,它的基本作用是表示感叹,而且是比较强烈的感叹。如:汲黯何如人哉?3反问句的句尾语气词“乎”“邪(耶)”“与(欤)”“哉”均可用于反问句,它们常常与疑问代词和表示反问的语气副词配合使用,以表达出反问句所具有的那种强烈语气。如:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?*典型例题分析例 关于“也”“矣”的比较,错误的说法是 A。用“矣”煞尾的句子中可以有表示已然、将然、必然的副词出现,而用“也”煞尾的句子中一般不

57、能出现上述时间副词。B“也”用於判断句末,以加强肯定的语气,“矣”则不能用於判断句的末尾。C“也”是静态的肯定确认,因此常用在因果复句的末尾,加强对因果关系的肯定;“矣”则常用於条件句的末尾,表示某个条件具备後出现的结果(即新情况)。D一般地否定过去,表示某种情况没有出现的副词如“未”“未尝”等,只能出现在用“矣”煞尾的句子里。解析在一般地否定过去时,表示某种情况没有出现的副词如“未”“未尝”等,只能出现在用“也”煞尾的句子里。答案D二、旬首句中语气词(1)夫。“夫”是古书中常见的句首语气词,它表示要发议论,或要概述事物的特征,起到引起下文的作用。有的语法书称之为“发语词”。如:夫战,勇气也。

58、(2)惟(维、唯)。“惟(维、唯)”既可以作句首语气词,也可作句中语气词。“惟(维、唯)”作句首语气词主要有两个作用。一是提示强调,引出主语或时间。“惟(维、唯)”作句首语气词的另一个作用是,强调希冀、期望的语气。“惟(维、唯)”用在句中,主要是起强调的作用。如:惟十有三年春,大会与孟津。(3)盖。“盖”常作句首语气词,有时也用在句中。“盖”的作用经常是表示要对某事发表议论或提出看法。如:盖老子百有六十余岁,或言二百余岁。(4)其。语气词“其”既可用在句首,又可用在句中,表示一种委婉的语气。“其”有推测拟议的意思,可译为“恐怕”“大概”等。如:知进退存亡而不失其正者,其唯圣人乎!(5)也。句中

59、语气词“也”常用在主语之后,起提顿作用,使全句的语气变得舒缓。如:是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。*典型例题分析例 句首语气词“夫”有时和指示代词“夫”有类似之处,容易混淆。下列说法错误的是 A根据语法作用和所处位置加以确定。指示代词“夫”主要充当定语修饰名词性词语,它在句中的位置比较灵活。而语气词“夫”则位于句首,表示要发议论。因此,不在句首的“夫”肯定不是句首语气词;“夫”后所接如果不是名词性词语,则应当是语气词。B根据文意加以确定。如果“夫”位于句首,而且后面所接的又是名词性词语,难以根据其所处位置和语法作用判断词性的话,那么就要看该句的文意。C句首语气词“夫”还常用在“且”“故”

60、“若”“今”等词之后结合成“且夫”“今夫”“若夫”“故夫”等凝固结构,仍然用在句首。D指示代词“夫”用在句首表示后面要发表议论,而且所议论的问题多带有普遍性;语气词“夫”则对所修饰的名词性词语加有特指的意味,相当于“那”,后面的名词性词语往往是个别的具体的对象。解析语气词“夫”用在句首表示后面要发表议论,而且所议论的问题多带有普遍性;指示代词“夫”则对所修饰的名词性词语加有特指的意味,相当于“那”,后面的名词性词语往往是个别的具体的对象。答案D第十六课判断句一、古代汉语判断句的构成和基本格式古代汉语的判断句是以名词或名词性词组充当谓语,对事物的属性作出判断的一类句子。古汉语判断句构成的基本条件是名词直接充当谓语,表示判断。除了代词充当主语外,一般在主语和名词性谓语之间有个停顿,标点时要予以断开。判断句的格式主要有以下几种:1主语+谓语杜,甘棠。兵,凶器。仲弓父,贱人。是炎帝之少女。2主语+谓语“也”由于判断句是确定事物是什么或不是什么,因此表示肯定确认语气的句尾语气词“也”常常用在判断句后煞尾,以加强判断的语气。如:我,周之卜正也。薛,庶姓也。周公,弟也;管叔,兄也。昔者鬼侯、鄂侯、文王,纣之三公也。3主语+“者”,谓语由于判断句主语和谓语之间有一个语音停顿,因此在主语后面常用代词“者”复指主语,加强提顿语气。如:虎

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。