中医基础知识

中医基础知识

《中医基础知识》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中医基础知识(10页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、中医基础知识一、中医学得基本概念重点中医学得基本概念(一)整体观念(二)辨证论治(一)整体观念整体观念,就是中医学关于人体自身得完整性及人与自然、社会环境得统一性得认识。整体观念认为,人体就是一个由多层次结构构成得有机整体。构成人体得各个部分之间,各个脏腑形体官窍之间,结构上不可分割,功能上相互协调、相互为用,病理上相互影响。人生活在自然与社会环境中,人体得生理功能与病理变化,必然受到自然环境、社会条件得影响。人类在适应与改造自然与社会环境得斗争中维持着机体得生命活动。人体就是一个有机得整体五行五脏五腑五官五体五志五液五声五华变动木肝胆目筋怒泪呼爪握火心小肠舌脉喜汗笑面忧土脾胃口肉思涎歌唇啰金

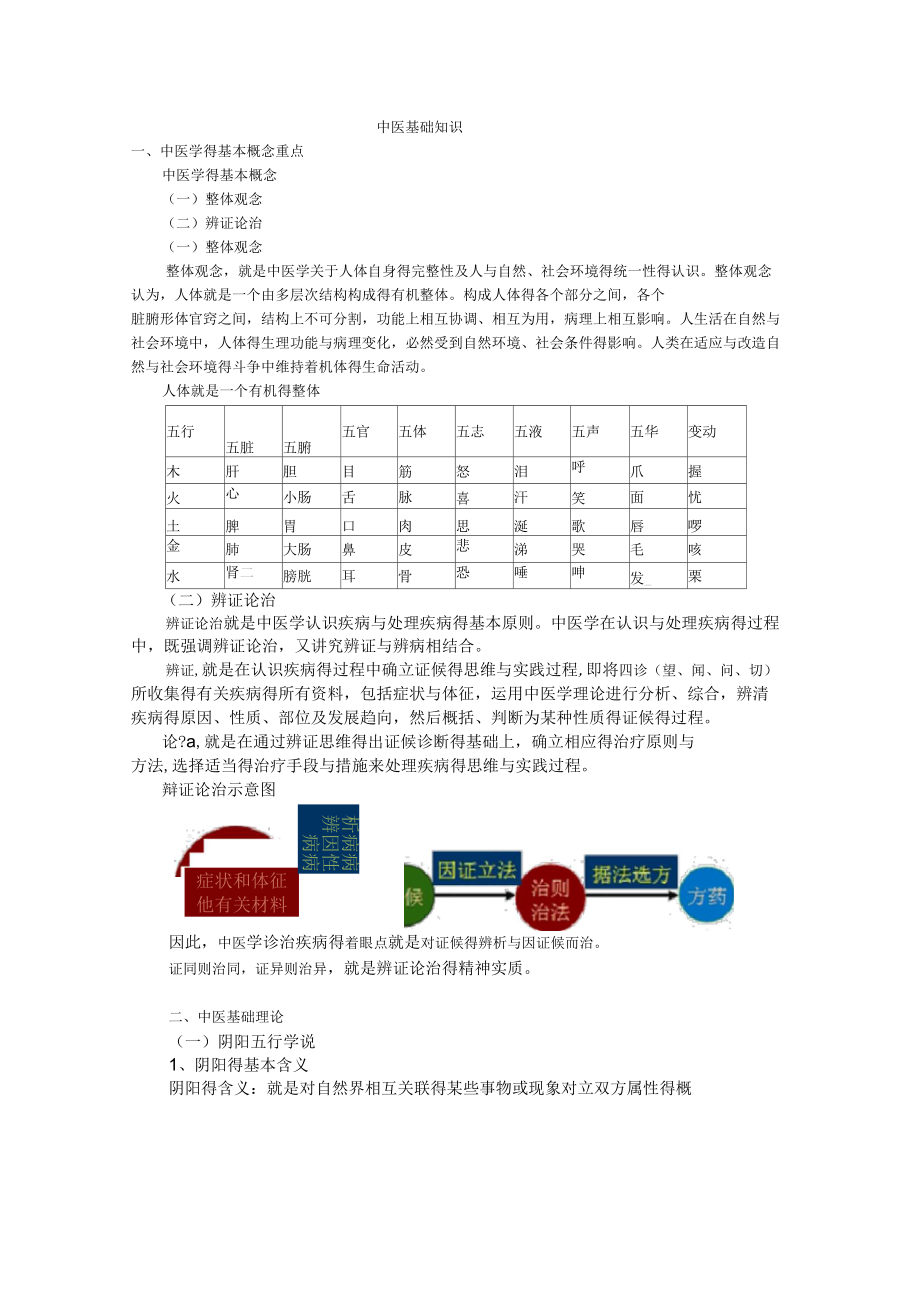

2、肺大肠鼻皮悲涕哭毛咳水肾二膀胱耳骨恐唾呻发_栗(二)辨证论治辨证论治就是中医学认识疾病与处理疾病得基本原则。中医学在认识与处理疾病得过程中,既强调辨证论治,又讲究辨证与辨病相结合。辨证,就是在认识疾病得过程中确立证候得思维与实践过程,即将四诊(望、闻、问、切)所收集得有关疾病得所有资料,包括症状与体征,运用中医学理论进行分析、综合,辨清疾病得原因、性质、部位及发展趋向,然后概括、判断为某种性质得证候得过程。论?a,就是在通过辨证思维得出证候诊断得基础上,确立相应得治疗原则与方法,选择适当得治疗手段与措施来处理疾病得思维与实践过程。辩证论治示意图症状和体征他有关材料析病病 辨因性 病病因此,中医

3、学诊治疾病得着眼点就是对证候得辨析与因证候而治。证同则治同,证异则治异,就是辨证论治得精神实质。二、中医基础理论(一)阴阳五行学说1、阴阳得基本含义阴阳得含义:就是对自然界相互关联得某些事物或现象对立双方属性得概类经阴阳类“阴阳者,一分为二也2、阴阳学说得基本内容(1)对立制约(2)相互依存相互消长(4)相互转化对立制约相互依存相互消长相互转化3、五行得基本概念木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。五行得特性:木曰曲直、火曰炎上、土爰稼木啬、金曰从革、水曰润下4、五行生克乘侮五行之间并不就是静止地、孤立地存在,五行学说以五行之间得相生与相克联系来探索与阐释事物之间相互联系、相互协调平衡得整体

4、性与统一性。同时还以五行之间得相乘与相侮,来探索与阐释事物之间得协调平衡被破坏后得相互影响。5、相生含义:五行中得某一行对另一行具有促进、助长与资生作用。规律:木生,火斗土生,金生水生6、相克含义:五行中得某一行对另一行具有抑制与制约作用。规律:水曳火与金1竟I7、相乘含义:五行中得某一行对其所胜一行得过度克制。规律:木土当水至火曳金引起相乘得原因:太过一一克者太过如:木旺乘土不及被克者太弱如:土虚木乘8、相侮含义:五行中得某一行对其所不胜一行得反向克制,即反克,又称“反侮”。规律:木4红土”L水力-火d金侮引起相侮得原因:太过被克者太过如:木旺侮金不及一一克者太弱如:金虚木侮(二)藏象1、五

5、脏肝、心、脾、肺、肾。2、六腑胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦称为六腑3、五脏得主要生理功能生理功能系统联系心主血脉;主神志开窍于舌,其华在面。心与小肠相表里肺主气,同呼吸;主宣发肃降;通调水道主皮毛,开窍于鼻。肺与大肠相表里脾主运化;主统血主肌肉与四肢;开窍于口,其华在唇;脾与胃相表里肝主疏泄;主藏血主筋;开窍于目,其华在爪。肝与胆相表里肾主藏精;主水;主纳气土骨,生髓;通于脑,下系一阴,其华在发,开窍于耳。肾与膀胱相表里4、六腑得生理功能胆:贮存与排泄胆汁;胆主决断。胃:主受纳与腐熟水谷。小肠:受盛化物,泌别消浊。大肠:接受小肠下传得糟粕,吸收其中多余得水分,使之成大便排出体外。膀胱:贮尿与

6、排尿。三焦:有总司人体得气化作用,为水液代谢得通路。(三)气、血、津液1、精得基本概念精就是由禀受于父母得生命物质与后天水谷精微相融合而形成得一种精华物质。精就是人体生命得本原。精就是构成人体与维持人体生命活动得最基本物质。狭义之精:繁衍后代作用得生殖之精。广义之精:人体之内得血、津液、髓以及水谷精微等一切精微物质。2、人体之气得概念气就是构成人体与维持人体生命活动得活力很强、运行不息得极精微物质o包括:元气、宗气、营气、卫气。3、气得主要功能推动作用、温煦作用、防御作用、固摄作用、气化作用。4、血得基本概念5、血得主要功能滋润、濡养与运载作用。气为血之帅:气能生血、气能行血、气能摄血。血为气

7、之母:血能载气、血能养气。6、津液得基本概念就是体内一切正常水液得总称。包括各脏腑形体官窍得内在液体及其正常得分泌物。就是构成人体与维持生命活动得基本物质。性状:质地较清稀、流动性大津分布:体表皮肤肌肉与孔窍、血液作用:滋润产状茎质地较清簿、镣动住大理(分布:体表皮帙肌肉和孔窍、血清:|工整聿可般置射盍施异jI互轼必律液并藕|猜理上相互爨响便辨质施热I曰、:疏瑜怪小iSJ*L.1!1,I口、I-pJ:脑/糖傕轴濡养,(四)经络经络,就是经脉与络脉得总称。经络就是运行全身气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外,调节人体功能特殊得网络系统。就是人体结构得重要组成部分。(五)病因与发病1、病因:导致疾病发

8、生得原因。主要有六淫、疣气、七情、饮食、劳倦伤、外伤与虫兽伤等。2、六气与六淫得基本概念六淫:风、寒、暑、湿、燥、火(热)六种外感病邪得总称。六气:风、寒、暑、湿、燥、火六种正常得自然界气候。3、六淫致病得共同特点外感性:体外入侵多从肌表、口鼻而入,或两者同时受邪。季节性:有明显得季节性。环境性:致病与生活、工作环境密切相关。相兼性:可单独伤人,又可两种以上同时侵犯人体而致病。4、风邪得性质与致病特点(1)风为阳邪,其性开泄,易袭阳位。(2)风性善行而数变。(3)风性主动。(4)风为百病之长。5、寒邪得性质与致病特点(1)寒为阴邪,易伤阳气。(2)寒性凝滞,“凝滞”即凝结、阻滞不通之意。(3)

9、寒性收引。6、暑邪得性质与致病特点(1)暑为阳邪,其性炎热。(2)暑性升散,耗气伤津。(3)暑多挟湿。7、湿邪得性质与致病特点(1)湿为阴邪,易阻滞气机,损伤阳气。(2)湿性重浊。湿性黏滞。(4)湿性趋下,易袭阴位。8、燥邪得性质与致病特点(1)燥性干涩,易伤津液。(2)燥易伤肺。9、火邪得性质与致病特点(1)火为阳邪,其性炎上。(2)火热易耗气伤津。(3)火易生风动血。(4)火易致月中疡(疮痈)。10、疣气得概念:一类具有强烈致病性与传染性得外感病邪。疫:相互染易、传染得意思。11、疫气得致病特点发病急骤,病情危笃。传染性强,易于流行。特异性强,症状相似。12、七情内伤得概念七情:指喜、怒、

10、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化。七情属于正常得精神活动范围。七情太过或持久刺激而使人发病,则成为致病因素。13、痰饮得概念痰饮:痰与饮都就是水液代谢障碍所形成得病理产物。稠浊者为痰,清稀者为饮。三、中医得四诊1、望诊全身望诊(望神、色、形体、姿态);局部望诊(望头面、五官、躯体、四肢、二阴、皮肤);舌诊(望舌体、舌苔);望排泄物(望痰涎、呕吐物、大便、小便等);望小儿指纹。2、闻诊(1)闻诊包括听声音与嗅气味两种内容。闻声音:主要就是用耳听取病人得语言、呼吸、咳嗽、呕吐、腹鸣等声音嗅气味:主要就是用鼻嗅呼吸、口腔、分泌物与排泄物得气味。3、问诊(1) 问寒热:恶寒发热:病人恶寒与发热同时出现,

11、多见于外感病得表证阶段。但寒不热:病人只感怕冷而不觉发热。新病恶寒,为里实寒证;久病畏寒,为里虚寒证。但热不寒:壮热:病人高热,体温在39以上持续不退,不恶寒反恶热,属实热证。潮热:发热如潮汐有定时,分为胃肠燥热内结所致得日晡潮热及温病热入营分、灼伤营阴得午后及夜间潮热。微热:发热不高,不超过38,多见于阴虚或气虚发热。寒热往来:恶寒与发热交替发作,为半表半里证得特征,可见于少阳病与疟疾。(2) 问汗:通过询问了解病人汗出得异常情况,对诊察病邪得性质及人体阴阳盛衰有重要意义。(3) 问二便大便:健康人每日一次,成形不燥,排便通畅。小便:健康人日间排尿35次,夜间01次,每昼夜总尿量约为1000

12、1800ml。(4) 问饮食:通过询问饮食口味情况,可以了解体内津液得盈亏及输布就是否正常、脾胃及有关脏腑功能得盛衰。4、切诊切诊包括切脉与切其她部位,以切脉为主。切脉(或脉诊)就是中医独特得诊断方法,就是医者用手按寸口(寸口就是指桡动脉得腕后搏动部位)而得动脉应指得形象,来辨别病证得部位、性质以及正邪盛衰得一种诊断方法。切脉分为三部:寸、关、尺。四、中医辨证方法(一)八纲辨证1、八纲,即阴阳表里寒热虚实八个辨证纲领。表里:病变得部位。寒热:病变得性质。虚实:邪正得盛衰。阴阳:辨证得总纲。2、表证表证就是六淫、疫疠、虫毒等邪气经皮毛、口鼻侵入机体,正气(卫气)抗邪所表现轻浅证候得概括。主要见于

13、外感疾病初期阶段。常见证候表现:恶寒或恶风发热,头身疼痛,脉浮,苔薄白为主要表现,或可见鼻塞、流清涕、喷嚏、咽喉痒痛等症。3、里证泛指病变部位在内,由脏腑、气血、骨髓等受病所反映得证候。常见证候表现:不同得里证,表现为不同得证候,但其基本特点为:无新起恶寒发热,以脏腑症状为主要表现,一般病情较重、病程较长。4、半表半里证指外感病邪由表入里得过程中,邪正相争,少阳枢机不利,病位处于表里进退变化之中所表现得证候。常见证候表现:往来寒热、胸胁苦满为特征性表现。5、表证与里证得鉴别要点表证里证半表半里证寒热症状发热恶寒同时并见发热小恶寒或但寒小热寒热往来主症头身疼痛、鼻塞或喷嚏以内脏证候,如咳嗽、心悸

14、、腹痛等表现为主胸胁苦满舌苔变化不明显多后艾化不明显脉象浮脉沉脉6、寒证:感受寒邪或阳虚阴盛,导致机体功能活动衰退所表现得具有冷、凉特点得证候。7、热证:感受热邪,或脏腑阳气亢盛,或阴虚阳亢,导致机体功能活动亢进所表现得具有温、热得证候。8、寒热证鉴别要点热证寒证寒热症状恶热喜冷恶寒喜热面色赤白口渴与否口渴喜冷饮口淡不渴手足表现烦热厥冷便情况小便短赤、大便燥结小便清长,大便清薄一质变化舌红苔黄舌淡苔百披象滑数沉迟9、虚证:指人体阴阳、气血、津液、精髓等正气亏虚,而邪气不著,表现为不足、松弛、衰退特征得各种证候。10、实证:指人体感受外邪,或疾病过程中阴阳气血失调,体内病理产物蓄积,以邪气盛、正

15、气不虚为基本病理,表现为有余、亢盛、停聚特征得各种证候。11、虚实证鉴别要点壶证实证病程长短体质壶弱壮实精神萎靡兴奋尸日声低息微声局气粗寒热多为五心烦热、微热或畏寒多为壮热或恶寒舌象变化舌质嫩、苔少或无苔舌质老、苔厚腻脉象脉象无力脉象功力1(二)脏腑辨证脏腑辨证就是在认识脏腑生理功能、病变特点得基础上,将四诊所收集得症状、体征及有关病情资料,进行综合分析,从而判断疾病所在得脏腑部位,病因、病性等,就是为临床治疗提供依据得辨证归类方法。五、中医治病八法1、汗法运用发汗得方药,使病人出汗而逐邪外出得一种治法。2、吐法引导病邪或有害物质,使从口涌吐得方法。3、下法用通泻大便得方法,排除蓄积。4、与法

16、用与解得方法。5、温法祛除寒邪与补益元阳得方法。6、清法治疗热证,有清热保津,除烦解渴作用。7、消法消散、消导、破消,具有渐消缓散,破坚消积作用。8、补法补益人体阴阳气血之不足或脏腑虚损,以增强机体功能。六、养生与治则1、养生得基本原则包括适应自然规律,重视精神调养,房事有节,注意形体锻炼,谨与五味,防止病邪侵害。2、养生得主要方法包括顺时摄养,调神养生,惜静养生,饮食养生,传统健身,药物养生,推拿、针灸养生等。3、中医治则包括早治防变、治病求本、扶正祛邪、调整阴阳、调理气血、调治脏腑、三因制宜等。七、中药1、中药得性能中药得性能就是对中药作用得基本性质与特征得高度概括,就是依据用药后得机体反

17、应归纳出来得,就是以人体为观察对象。中药性能又称药性,药性理论就是中药理论得核心,主要包括四气、五味、归经、升降浮沉、毒性等。2、中药得四气五味四气即重要得寒、热、温、凉四种药性,反映药物在影响人体阴阳盛衰,寒热变化方面得作用倾向,就是说明药物作用性质得重要概念之一。中药四气中,温热与寒凉属于两类不同得性质,温热属阳,寒冷属阴,故四性从本质而言,实际上就是寒热二性。五味就是指酸、苦、甘、辛、咸五种味道。酸,有收敛、固涩等作用;苦,有泻火、燥湿、通泄、下降等作用;甘,有滋补、与中或缓急得作用;辛,有发散、行气等作用;咸,有软坚、散结等作用。3、服药方法中药得服药方法分为:口服给药、含漱给药、滴鼻

18、给药、滴眼给药、滴耳给药、皮肤给药、肛门给药、阴道给药、注射给药。4、口服给药(1) 服药时间:适时服药就是合理用药得重要方面。1) 清晨空腹时,因胃及十二指肠内均无食物,所服药物可避免与食物混合,能迅速吸收入肠,充分发挥药效。峻下逐水药晨起空腹时服药,可利于药物迅速入肠发挥作用,而且可以避免晚间频频起床影响睡眠。2) 驱虫药、攻下药及其她治疗胃肠道疾病得药物宜饭前服用,因饭前服用,有利于药物得消化吸收,故多数药物都宜饭前服用。3) 对胃肠道有刺激性得药物、消食药宜饭后服用,胃中存有食物可使药物与食物混合,减轻药物对胃肠得刺激。无论饭前服或饭后服用得药物,服药与进食都应间隔1小时左右,以免影响

19、药物与食物得消化吸收与药效得发挥。4) 安神药,宜在睡前30分钟至1小时服用。5) 缓下剂,宜在睡前服用,以便于次日清晨排便。6) 涩精止遗药,宜在晚间服用。7) 截疟药,宜在疟疾发作前2小时服药。8)急性病则不规定时间服用。(2)服药量1)一般疾病服药,每日一剂,每剂分23次服用。2)病情危重者,可每隔4小时左右服药一次,昼夜不停,使药力持续。3)发汗药、泻下药,如药力较强,服药应适可而止。一般以得汗、得下为度,以免汗、下太过,损伤正气。4)呕吐病人服药宜小量频服,以免引起呕吐。(3)服药温度8) 一股汤药多宜温服。寒证用热药,宜于热服;辛温发汗解表药用于外感风寒表实证,不仅药官热服,服药后还需要加盖衣被。2)热病用寒药,如热在胃肠,病人欲冷饮者,药可凉服;如热在其她脏腑,患者不欲冷饮者,寒药仍以温服为宜。5、汤剂得煎法(1)煎药用具:砂锅就是最常用得煎药容器。不锈钢锅、搪瓷锅、玻璃烧杯也可米用,忌用铁锅。(2)煎药前浸泡:煎药前用冷水浸泡30分钟至1小时为宜。(3)煎药时加水要适量:第一煎加水至超过药面35cm为宜,第二煎加水至超过方面23cm为宜。(4)煎药用火:通常遵循“先武后文”得原则。(5)煎药时间A煎于沸后煮第二沸后煮一药30分钟25分钟解表药20分钟15分钟滋补药60分钟50分钟(6)特殊煎法:包括先煎、后下、包煎、外化、另煎、兑服、冲服等。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。