(参考)《登金陵凤凰台》教案

(参考)《登金陵凤凰台》教案

《(参考)《登金陵凤凰台》教案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(参考)《登金陵凤凰台》教案(7页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、登金陵凤凰台 李白一、导入-关于这首诗歌的典故李白是天才诗人,并且是属于那种充满创造天才的大诗人。然而,惟独李白临黄鹤楼时,没能尽情尽意,“驰志”千里。原因也很简单,所谓“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。 崔颢黄鹤楼昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。因而,“谪仙诗人”难受、不甘心,要与崔颢一比高低;于是他“至金陵,乃作凤凰台诗以拟之”,直到写出可与崔颢的黄鹤楼诗等量齐观的登金陵凤凰台时,才肯罢休。李白读了崔颢的黄鹤楼诗后,写了鹦鹉洲诗,想与崔颢一较长短。写完后,李白自己读了觉得比不上崔颢,便在黄鹤楼

2、上题下一首打油诗:一拳击碎黄鹤楼,两脚踢翻鹦鹉洲。眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。掷笔而去。因为诗人看见美丽的风景,总忍不住要写首诗歌颂一番,李白自然也不例外,于是写了鹦鹉洲诗,自觉果然比不上,回家之后,越想越不甘心,于是又写登金陵凤凰台诗,才觉满意。由于李白的作品发表于崔颢之后,两首诗又都样是押平声尤韵的七言律诗,所以后人更认为李白有意与崔颢一比高下,因而有前面所举那首打油诗的传说。四、译文 凤凰台上曾经有凤凰鸟来这里游憩,而今凤凰鸟已经飞走了, 只留下这座空台,伴着江水,仍径自东流不停。 当年华丽的吴王宫殿,及宫中的千花百草,如今都已埋没在荒凉幽僻的小径中, 晋代的达官显贵们,就算曾经有过

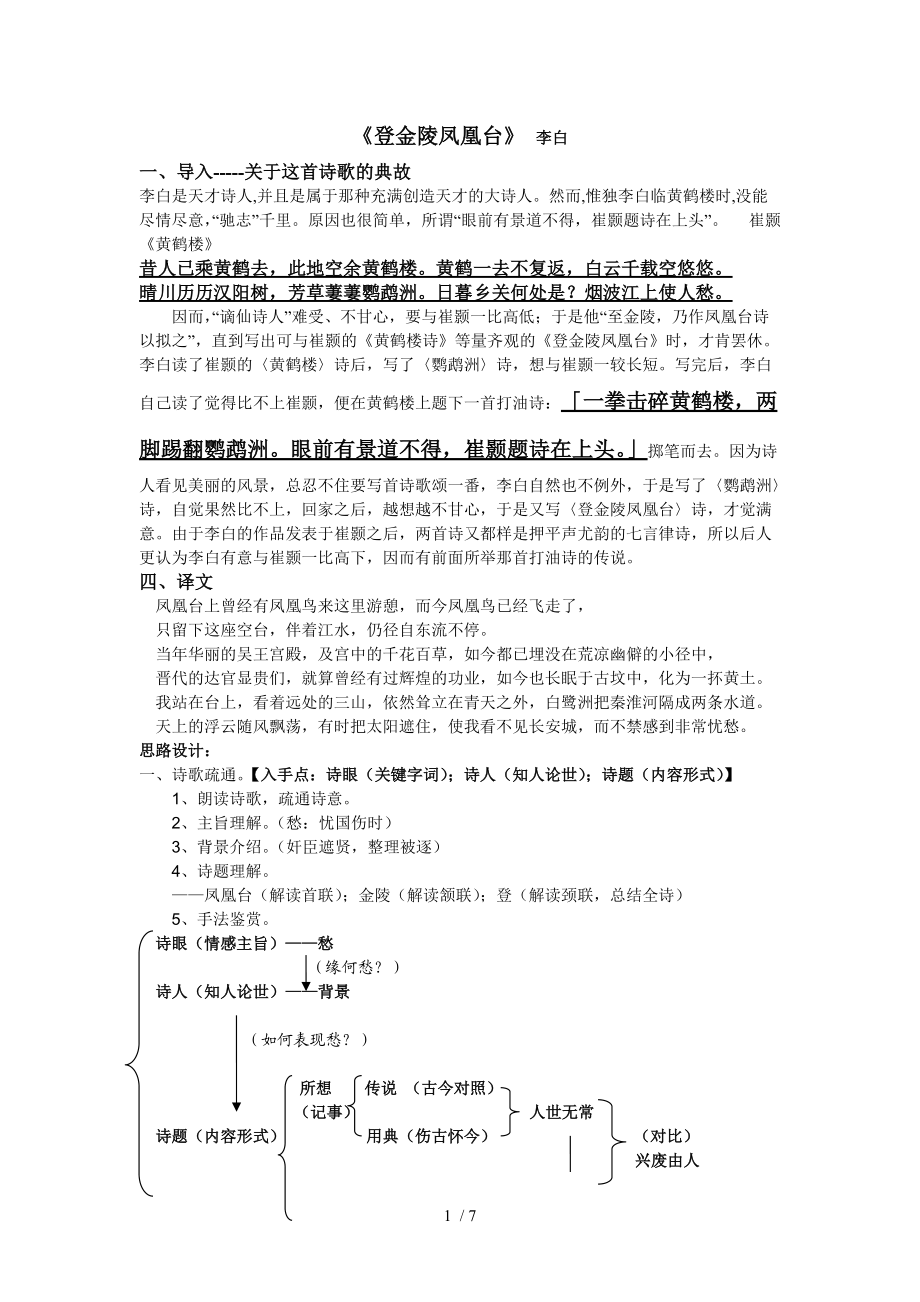

3、辉煌的功业,如今也长眠于古坟中,化为一抔黄土。 我站在台上,看着远处的三山,依然耸立在青天之外,白鹭洲把秦淮河隔成两条水道。 天上的浮云随风飘荡,有时把太阳遮住,使我看不见长安城,而不禁感到非常忧愁。思路设计:一、诗歌疏通。【入手点:诗眼(关键字词);诗人(知人论世);诗题(内容形式)】1、朗读诗歌,疏通诗意。2、主旨理解。(愁:忧国伤时)3、背景介绍。(奸臣遮贤,整理被逐)4、诗题理解。凤凰台(解读首联);金陵(解读颔联);登(解读颈联,总结全诗)5、手法鉴赏。诗眼(情感主旨)愁(缘何愁?) 诗人(知人论世)背景 (如何表现愁?)所想 传说 (古今对照) (记事) 人世无常诗题(内容形式)

4、用典(伤古怀今) (对比) 兴废由人登 所见(写景) 江山永恒所感(抒情) 忧国伤时 二、对比阅读,崔颢黄鹤楼。二、导入新课。第五单元是按亭台楼阁意象编排在一起的古文和诗词。亭台楼阁,是我国古人重要的生活空间,更是文人墨客抒发情志的重要场所,他们留下的大量诗文,同历史故事一起,不禁为亭台楼阁平添了文化底蕴,而且能引发我们对宇宙、自然、历史和人生的感悟。比如,在阿房宫赋中,整理杜牧通过描写阿房宫的兴建和毁灭,总结了秦统治者骄奢亡国的历史经验,借古讽今,警示唐统治者,表现出一个正直文人忧国忧民、匡时济俗的情怀。黄州快哉亭记,整理苏辙通过快哉亭命名的由来,阐发了“心中坦然,无所不快”的观点。黄庭坚登

5、快阁,整理了却公事后登快阁玩赏,表达了归隐江湖的愿望。辛弃疾水龙吟登建康赏心亭抒发了词人壮志难酬的悲愤。今天我们学习李白的登金陵凤凰台,看在这一首登临诗中,诗人表达了怎样的主题呢?三、赏析:凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。写凤凰台的传说,十四字中连用了三个凤字,却不嫌重复,音节明快,极其优美。凤凰台为地点,在旧金陵城之西南。然而,世事变迁,古凤凰台早已难寻其迹,有诗无台一直是千古憾事。“凤凰台”在旧金陵凤凰山上,相传南朝刘宋永嘉年间有凤凰集于此山,乃筑台,山和台也由此得名。在封建时代,凤凰是一种祥瑞。并且与社会的发展有关,美好的时代,凤凰鸟则从天而降,一片天籁之声。因此,凤凰鸟的出现,多半显示

6、着称颂的意义。那么,李白是不是想说现在社会的繁华呢?我们看下半句,凤去台空江自流,如今凤去台空,六朝的繁华也一去不复返了,只有长江的水仍然不停地流着,李白在这里首先点出凤凰,却恰恰相反:他所抒发则是由繁华易逝,盛世难在,惟有山水长存所生发出的无限感慨。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三四句就“凤去台空”这一层意思进一步发挥。三国时的吴和后来的东晋都建都于金陵。诗人感慨万分地说,吴国昔日繁华的宫廷已经荒芜,东晋的一代风流人物也早已进入坟墓。那一时的辉煌,在历史上留下了什么有价值的东西呢。从“凤去台空”的变化时空入手,继续深入开掘其中的启示意义。风流倜傥的六朝人物,以及众多的统治者,他们都已经被埋

7、入坟墓,成为历史的陈迹;就连那巍峨的宫殿如今也已经荒芜破败,一片断壁残垣。繁华究竟留给历史什么可以值得纪念的东西呢?这里含蕴着李白独特的历史感喟。那些“投汩笑古人,临濠得天和”与“功高不受赏,长揖归故园”的高士、哲人,获得了李白特殊的尊敬。同时,李白敢于藐视封建秩序,打破传统偶像的精神束缚,以至于轻尧舜,笑孔丘,平交诸侯,长揖万乘。所以,李白对这些帝王的消逝,除去引起一些感慨之外,没有丝毫惋惜。那么,当他把历史眼光聚焦在那些帝王身上的时候,蔑视的态度是显而易见。花草蓬勃,天地依旧,一切都按照规律变化发展着。这就是历史,这就是千古的兴亡! 诗人没有让自己的感情沉浸在对历史的凭吊之中,他把目光又投

8、向大自然,投向那不尽的江水:“三山半落青天外,二水中分白鹭洲。”“三山”在金陵西南长江边上,三峰并列,南北相连。李白把三山半隐半现、若隐若现的景象写得恰到好处。“白鹭洲”,在金陵西长江中,把长江分割成两道,所以说“二水中分白鹭洲”。这两句诗气象壮丽,对仗工整,是难得的佳句。自然力的巨大、恢阔,赋予人以强健的气势,宽广的胸怀,也把人从历史的遐想中拉回现实,重新感受大自然的永恒无限李白虽然具有超脱尘俗的理想愿望,但他的心却始终关切着现实政治与社会生活,于是当他对历史与自然进行亲切的回之后,又把自己的眼睛转向现实政治。他极目远眺,试图从六朝的帝都放眼到当时的权力中心,亦即自己的心之所向的首都长安。然

9、而他的努力失败了,原因是“总为浮云能蔽日,只好“长安不见使人愁。”这两句诗寄寓着深意。长安是朝廷的所在,日是帝王的象征。李白这两句诗暗示皇帝被奸臣包围,而自己报国无门,他的心情是十分沉痛的。于是,浮云悠悠,愁思无限,壮志难酬,哀怨如缕。用来寄予自己的内心怀抱。他的痛苦,他的疾恶如仇,他的“与尔同消万古愁”的情结,仿佛也就容易理解。特别是其中的“长安不见”又内含远望之“登”字义,既与题目遥相呼应,更把无限的情思涂抹到水天一色的大江、巍峨峥嵘的青山与澄澈无际的天空当中。这样心中情与眼中景也就茫茫然交织在一起,于是山光水色,发思古之幽情,思接千载;江水滔滔,吟伤今之离恨,流韵无穷。诗文总结开头两句写

10、凤凰台的传说,点明了凤去台空,六朝繁华,一去不返。三、四句就“凤凰台”进一步发挥,东吴、东晋的一代风流也进入坟墓,灰飞烟灭。五、六句写大自然的壮美。对仗工整,气象万千。最后两句,面向唐都长安现实,暗示皇帝被奸邪包围,自身报国无门,十分沉痛。把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。三、理解诗歌。1、 一读诗歌,读懂诗意。2、 看注释,疏通诗意。(点同学)游:翔集、遨游;自:独自、徒劳;埋:掩埋;成:变成;中:从中间。(疏通语序:白鹭洲中分一水,青天外半落三山)为:因为。(语序:不见长安)3、 理解诗歌的主旨。(1)再读诗歌,读出情感。问:整理的情

11、感是什么?【答案:愁】(归纳:读出了整理的情感)(2)“愁”这个字,它在全诗是最关键的,即本诗的“诗眼”。那我们以后理解诗歌或文章,都要抓住“诗眼”(板书),因为它是全篇情感主旨所在。a)缘何而愁?(不见长安)【借代】b)为什么见不到“长安”?(浮云蔽日)【借代、比喻。】(准备:典故出处)王安石登飞来峰云:“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”李白为什么就因为浮云遮眼而愁呢?(身份、地位不同)(3)理解诗歌,还要了解什么?(板书:诗人)也就是知人论世,了解背景。(李白,看校本教材各领风骚之李白篇;背景:看课文注释1)背景:“浮云蔽白日”指玄宗宠幸杨贵妃、杨国忠,荒废朝政,而导致安史之乱,长安沦入

12、胡人手中。李白心雄万夫,本想大有作为,无奈得罪高力士等人,被流放,不得重用。登上凤凰台,眼见江山陵夷,感慨国难未已,而自己报国无门,心情沉痛。望帝乡而不见,乃触境而生愁。读了诗歌,我们知道整理登高的感受是“愁”,但是这个愁不可能是空中楼阁,凭空一下就出来的,总要有所铺垫,层层道来,那么,整理的愁绪是如何产生的呢?我们再读诗歌。4、 鉴赏诗歌。我们读诗歌,最先入眼看的是什么?(板书:诗题)本文的诗题是什么?一个“登”(板书)字包含什么内容?登临诗一般会涉及哪些方面?【登临所想,登临所见,登临所感】从表达方式看,分别以【记事、写景、抒情】为主。好,大家再读诗歌,找出本诗中分别照应的诗句。(1)整理

13、登高所想到的,是哪几联?(前两联)1)看首联,照应了诗题中的什么?【“凤凰台”。】看注释:凤凰台。这是借什么起诗?【传说】凤凰是什么的象征?(吉祥、祥瑞), 当年凤凰台上凤凰在此翔集,而今呢?(“凤去台空江自流”。)先说用了什么手法?【古今对照】本联你读出了什么感觉?()你是通过哪些词感受出来的呢?那本联的关键词是什么?【空、自】有什么作用?当年凤凰来游象征着王朝的兴盛;如今凤去台空,六朝繁华也一去不复返了,以凤凰之来去,寄予王朝兴衰之感。【通过“空”,慨叹时间的流逝,六朝繁华不再。】好,时间流逝,难道变化的仅仅是“凤去台空”么?还有什么呢?【人事变迁】2)写“人事变迁”的是哪一联?(颔联)与

14、诗题中的什么照应?【金陵】金陵:今南京,古又称建康、建业。六朝(东吴、东晋,以及南北朝中的宋、齐、梁、陈,这些朝代统治的时间加到一起才270多年,政权更迭频繁)古都。看注释:吴宫花草。晋代衣冠。用了什么修辞?【借代。】另外联想古人的事迹,故事,这叫什么?【用典】大家说说,此联表达了诗人怎样的心情?如何表现出来的?【关键词:埋、成】心情:【吊古伤今。】手法:前后对比,表现【人事已非】的今昔之感。吴宫花草:美盛景物幽径:凄凉景致晋代衣冠:美盛人事古丘:凄凉景致吴国昔日繁华的宫廷已经荒芜,东晋的一代风流人物留下的只是荒冢,威风不再,烜赫难久,诗人在感慨时间的无情,怀古伤今,叹息人世的无常。颔联其实是

15、就“凤去台空”这一层意思进一步发挥。前两联是整理登高时(所想)到的,从表达方式说是(记事),运用(传说)和(用典)手法,在(古今对照)中,(怀古伤今),慨叹(人世的无常)。(2)前两联写到登高所想,慨叹人事已非,往下却笔锋一转,接着描台上所见的实景,由古转今。整理“登”高,(所见)的景物是什么?(三山半落青天外,一水中分白鹭洲。)这两句诗向来为人所重,请你说说看它好在什么地方? (提示:所写景色有何特点?对全诗有何作用?)若隐若现(半隐半现)、气象万千、雄伟壮美。意在揭示人世无常,【江山永恒】的主题。颈联写景,揭示江山永恒,前两联记事,慨叹人世无常,两相对比,暗寓【“兴废由人”】。如此,站在台

16、上,看到金陵三山一水,极目西眺,长安终不可见,自然而然引出尾联,抒发自己【忧国伤时】的情怀。背完了诗歌,是不是真的就懂了呢?我们检查一下。现在请大家试从关键词、艺术手法(修辞手法、表达方式等)、主旨情感的理解等方面(注意,请一定围绕一个角度集中展开)对本诗写一段鉴赏文字。(200字左右)教师示例:本诗首句通过想象写凤凰在此聚集,笔调清逸,但是如今,凤去台空,只有长江从空寂的台下无声地流过,一个“自”字,就有江山依旧,岁月难再的意味。颔联引发了整理的吊古之思,六朝古都繁华不再,“埋”、“成”,在古今对比中,表现出人事已非的凄凉。 然而自然江山是永恒长存的。一个“半落”,写出了青天外三山若隐若现,

17、弥漫于烟雾之中的雄伟,一个“中分”,道出了白鹭洲被两股水流环抱的景象,气象壮丽。然而半壁河山已落入胡手,原因何在?一个“蔽”字,就把奸臣当道阻隔贤臣的黑暗点出,整理登台极目西眺,长安不可“见”,自然引发忧国之“愁”。 本诗用字看似随手拈来,却是字字锤炼,饱含整理之情,恰到好处地寄托了整理之意。7、小结。鉴赏诗歌,主要从那几方面入手,现在大家心中都有一点概念了吧?抓诗眼,也就是关键词。抓住诗眼,顺藤摸瓜,把整理的思路理清,内容自然明了。另外,像登临怀古这类诗,一般整理登高必远望,必有所联想,必有所感怀,所以,鉴赏登临诗我们可以抓诗题疏通思路。接下来,我们来对比另一首诗歌,看看用这个方法是否行得通

18、。四、对比阅读。李白狂傲不羁,但是他也有感叹别人才华的时候。唐才子传记载,有一回李白登黄鹤楼本欲赋诗,但见崔颢之作黄鹤楼,叹道:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”认为自己无法超越崔颢,就没有题诗。传说未必是真,但李白的确曾两次作诗拟此诗格调。黄鹤楼 崔颢昔人已乘黄鹤去, 此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返, 白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树, 芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是? 烟波江上使人愁。1、理解本诗。(1)、抓诗眼。【愁】(2)、缘何愁?【日暮乡关何处是?即“日暮怀归”】“关”者,为出入必经之所,“乡关”意为回乡的路。(3)、那整理是如何表现这愁的?看诗题:登临黄鹤楼,整理是从那几方面着眼烘

19、托愁绪的?(传说和写景)板书: 传说 景物 情感 触景 抒怀(思乡) 意境渺远1)、介绍黄鹤楼。在今湖北武昌之黄鹄矶上,背依蛇山而俯瞰江、汉,目极千里而巍峨壮观。相传仙人王子安驾鹤至此,又得三国蜀汉之费文伟在此乘鹤以登仙,故得其名。2)开头四句写仙人跨鹤而去,本属虚无,诗中却以无作有,表达了什么情感?这样写就有岁月不再、古人不可见之憾。仙去楼空,唯剩天际白云,悠悠千载,正能表现世事茫茫之慨,具有浓郁的飘然之气。3)本诗和李诗前两联都着眼一个“空”字,二者有什么不同?李诗是借吴晋繁华湮没,抒发一种兴亡之感;崔诗则写白云黄鹤,给人一种渺不可知的感觉。4)律诗格律的大忌是:在相近的诗句里某一字词重叠

20、出现。为什么我们读崔诗和李诗时对“黄鹤”、“凤凰”的三次出现却不觉拗口?“黄鹤”、“凤凰”的三次出现,看似诗人随口说出,却是诗人精心构思的。它们的出现,因诗歌的气势奔腾直下,韵律流畅,音节优美,朗朗上口。2、比较两首诗的异同。A、内容上的异同B、结构上的异同C、语言上的异同D、表现手法上的异同E、风格上的异同(当然,比较阅读,不必面面俱到,找出最有特点的地方。)参考答案:A、从韵律上看,李白的登金陵凤凰台诗是步崔诗原韵,都是意到其间,天然成韵。B、从诗的开头看,崔诗一开头就点明题意,三次出现“黄鹤”,李诗也是一开头就点明题意,三次出现“凤凰”。C、从内容上看,崔诗用传说,李诗也用传说。D、从写

21、作手法上看,都是先写景,后抒情,结尾都抒发一种愁思。只不过李白抒发的是担心国君被奸邪包围,自己报国无门的忧思,而崔颢抒发的是思念家乡之情。E、从语言上看,也都是流畅自然,不事雕饰,潇洒清丽。3、评价两诗方回瀛奎律髓认为这两诗“工力悉敌”、“格律气势,未见甲乙”。著有沧浪诗话的严羽 :“唐人七言律诗,当以崔颢黄鹤楼第一”;著有删订唐诗解吴昌祺在评论凤凰台时也说它“岂能比肩黄鹤楼”;南宋文学家刘克庄貌似公允,在后林诗话中以“真敌手棋也”论之; 而今人张孟麟先生则直言不讳,提出了“李诗超过崔诗”、“崔不如李”的“新颖”立论。请问你的看法是什么?(或者你更喜欢哪一首?为什么?)参考答案:(1)崔颢的黄

22、鹤楼与李白的登金陵凤凰台同为登临怀古的双璧。不过,李诗的概括力和意境都比崔颢高。李诗前两句概括了崔诗前四句的意境,腾出第二联怀古,丰富了诗歌的思想内容。黄鹤楼中,诗人面对“汉阳树”和“鹦鹉洲”时触发的只是个人羁绊异乡的羁旅愁思;而登金陵凤凰台则能在面对三山一水之时抒发的是忧国忧民忧君的愁绪,含蓄而又深远。两者相比,李白的思想境界也要比崔颢的高。(2)在用韵上,二诗都是意到其间,天然成韵。语言也流畅自然,不事雕饰,潇洒清丽。作为登临吊古之作,李诗更有自己的特点,它写出了自己独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。教师归纳:众所周知,李

23、白是个自负的诗人,他推崇崔颢“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,决心效仿并超越他,他先效仿地些了鹦鹉洲自觉不及,后才写下登金陵凤凰台。黄鹤楼开创在先,得开风气之首;登金陵凤凰台效仿在后,虽后来居上了,却吃了效仿的亏。因为开创者总是主动的,显得自由自在,且让人感觉立意新奇;而效仿却是非常被动,处处受束缚,即使是同等精彩也会输人半酬,在这种情况下李白的诗依然得到大家赞同,可以说也没有输。黄鹤楼即兴而出,浑然天成,如同行云流水一般;登金陵凤凰台效仿黄鹤楼诗句字字皆千锤万炼,更具章法。一幅是天然山水图,则另一幅是精细的人工美卷。两者本无一较高下的标准,只是个人爱好不同。友情提示:部分文档来自网络整理,供您参考!文档可复制、编制,期待您的好评与关注!7 / 7

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 七年级数学:平面直角坐标系中不规则图形面积的计算课件

- 地理环境的差异性课件——曲靖市麒麟区第一中学-郭金涛1

- 高考数学文科一轮复习(北京卷B)ppt课件102双曲线及其性质

- 剖宫产瘢痕妊娠课件

- 七年级《走进初中-享受学习》主题班会ppt课件

- 2020高端楼盘营销渠道拓客课件

- 七年级道德与法治下册第四单元走进法治天地第九课法律在我们身边第1框生活需要法律ppt课件2新人教版

- 七年级生物血管和心脏课件

- 高考数学一轮复习讲义-第一章-1.2-命题及其关系、充分条件与必要条件ppt课件

- 2021公司元旦跨年预售活动方案课件

- 高考数学一轮复习-第十八章-第2讲-极坐标与参数方程ppt课件-文

- 高考数学一轮复习-第二章第四节-幂函数与二次函数ppt课件-理-(广东专用)

- 北欧家具设计课件

- 高考数学一轮复习5.35特殊数列求和ppt课件理

- 高考数学浙江专用二轮培优ppt课件专题六第1讲排列组合二项式定理