2020【湘教版】地理必修二:1.1人口增长模式2示范教案

2020【湘教版】地理必修二:1.1人口增长模式2示范教案

《2020【湘教版】地理必修二:1.1人口增长模式2示范教案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020【湘教版】地理必修二:1.1人口增长模式2示范教案(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、2019-2020学年精品地理资料 2019.7第2课时导入新课师 (复习提问)1世界人口增长的历史轨迹是什么?2为什么目前发展中国家人口自然增长率较高?3人口自然增长率的公式是什么?人口增长快慢的根本原因是什么?生 1“J”形曲线。2发展中国家工业化程度较低的地区,参加劳动的人口年龄较轻,劳动力培训费用低廉,对家庭造成的经济压力较小,所以出生率较高。“养儿防老”的传统观念、女性人口受教育程度低等也是影响因素。3人口自然增长率出生率死亡率。人口增长的快慢,归根结底取决于生产力的发展水平。(承转)回顾人口增长的历史过程,我们可以看到,不同时期生产力发展水平的差异,形成不同时期的人口增长模式。板书

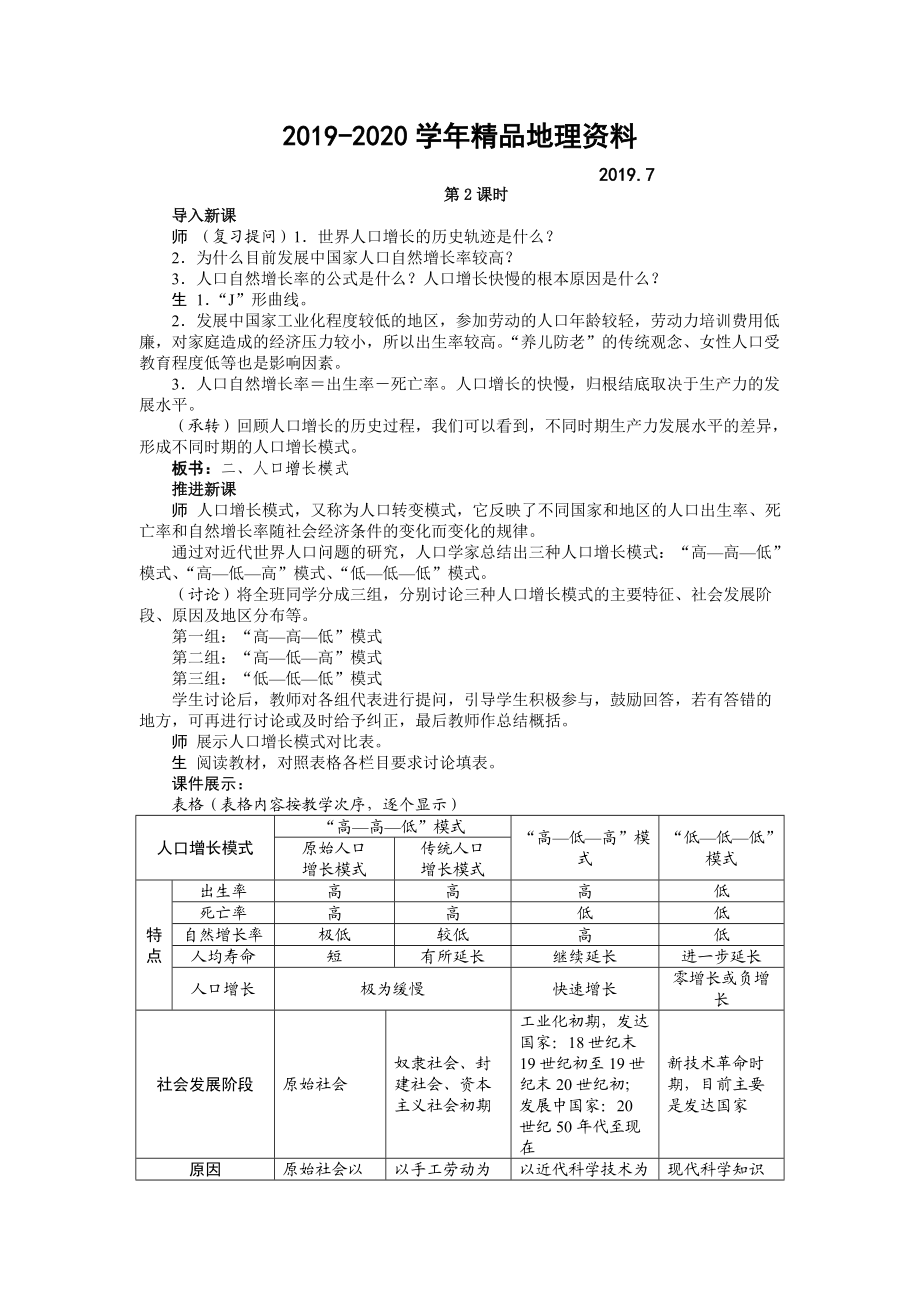

2、:二、人口增长模式推进新课师 人口增长模式,又称为人口转变模式,它反映了不同国家和地区的人口出生率、死亡率和自然增长率随社会经济条件的变化而变化的规律。通过对近代世界人口问题的研究,人口学家总结出三种人口增长模式:“高高低”模式、“高低高”模式、“低低低”模式。(讨论)将全班同学分成三组,分别讨论三种人口增长模式的主要特征、社会发展阶段、原因及地区分布等。第一组:“高高低”模式第二组:“高低高”模式第三组:“低低低”模式学生讨论后,教师对各组代表进行提问,引导学生积极参与,鼓励回答,若有答错的地方,可再进行讨论或及时给予纠正,最后教师作总结概括。师 展示人口增长模式对比表。生 阅读教材,对照表

3、格各栏目要求讨论填表。课件展示:表格(表格内容按教学次序,逐个显示)人口增长模式“高高低”模式“高低高”模式“低低低”模式原始人口增长模式传统人口增长模式特点出生率高高高低死亡率高高低低自然增长率极低较低高低人均寿命短有所延长继续延长进一步延长人口增长极为缓慢快速增长零增长或负增长社会发展阶段原始社会奴隶社会、封建社会、资本主义社会初期工业化初期,发达国家:18世纪末19世纪初至19世纪末20世纪初;发展中国家:20世纪50年代至现在新技术革命时期,目前主要是发达国家原因原始社会以采集、狩猎经济为主,生产力水平极为低下以手工劳动为基础的自然经济以近代科学技术为基础的工业化生产使生产力水平明显提

4、高,医疗卫生事业迅速发展,粮食产量大幅度增加现代科学知识的普及和医疗卫生技术的进步,人类生活水平和文化水平的提升,人们的生育观念和生育行为的变化生产力水平分布热带原始森林等地区的落后民族较落后的发展中国家或地区亚、非、拉等洲的发展中国家或地区(如坦桑尼亚、肯尼亚等)主要分布在发达国家(如意大利、匈牙利、瑞典等)和部分发展中国家(如韩国、新加坡等)课件展示:“人口增长模式图”师 图中人口增长的四个阶段,各属于哪种模式?生 第一阶段属于“高高低”模式,第二阶段属于“高低高”模式,第三阶段属于由“高低高”模式向“低低低”模式转变的过渡模式,第四阶段属于“低低低”模式。师 第一阶段和第四阶段都是低速增

5、长阶段。那么“高高低”模式和“低低低”模式又有何不同?生 “高高低”模式的特点是高出生率、高死亡率、低自然增长率,是与生产力的低水平相适应的;而“低低低”模式则是低出生率、低死亡率、低自然增长率,此时生产力的发展水平较高。课件展示:教材P7图13“世界人口自然增长率的地区差异图”问题探究1世界主要发达国家属于哪种人口增长模式?人口增长表现出哪两大特点?2多数非洲国家的人口增长模式主要特点是什么?生 1世界主要发达国家属于低出生率、低死亡率、低自然增长率的“低低低”模式。发达国家的人口增长表现出两大特点:一是“三低”特征,即低出生率、低死亡率、低自然增长率;二是人口自然增长率仍然保持下降的趋势,

6、不少国家甚至出现人口零增长或负增长。2多数非洲国家处于高出生率、低死亡率、高自然增长率的“高低高”模式。师 从世界各地区的情况来看,目前发达国家或地区已基本步入现代化的人口增长模式。发展中国家或地区的人口死亡率虽然已降至与发达国家持平,但是出生率仍然较高,尚处于下降过程中,人口增长模式属于“高低高”模式。由于发展中国家约占世界总人口的80%,因此总的来说,世界人口增长模式也属于“高低高”模式,处在向“低低低”模式转变的阶段。师 阅读P8“我国人口出生率迅速下降”这段文字,思考:(1)促使我国人口出生率迅速下降的因素有哪些?(2)我国是哪种人口增长模式?生 (1)促使我国人口出生率迅速下降的因素

7、主要有三个。一是社会经济因素。生活富裕有利于减少生育。二是制度因素。国家的人口制度、社会主义教育促进了出生率下降。三是计划生育因素。少生、优生、优育政策逐渐深入人心。(2)我国人口增长模式正逐步由“高低高”模式向“低低低”模式过渡。(承转)一个国家或地区人口增长模式所处的阶段和类型,会影响这一国家或地区的人口年龄结构。师 人口年龄结构是指不同年龄的人口在总人口中的分布状况和比例关系。可分为年轻型、成年型、老年型,可以用人口年龄结构金字塔直观显示。课件展示:“人口年龄结构金字塔图”问题:说出不同的人口增长模式所对应的人口年龄结构金字塔图。学生回答。师 (总结)“高低高”人口增长模式,平均预期寿命

8、较短,出生率高,总人口中少年儿童比重高,老年人口比重低,为年轻型人口结构;“低低低”人口增长模式,由于出生率进一步下降,平均预期寿命延长,少年儿童比重继续下降,而老年人口比重上升,成为老年型人口结构;由“高低高”模式向“低低低”模式转变的过程中,则会出现成年型人口结构,由于出生率下降,人口中少年儿童比重略有下降,成年人口比重上升,成为成年型人口结构。(承转)在不同的生产力水平下,形成了不同的人口增长模式。反过来,人口增长模式也会对社会经济产生一定的影响。师 (提出问题)分析不同人口增长模式对社会经济产生哪些有利影响和不利影响。(学生回答后,教师归纳总结)三种人口增长模式的出生率、死亡率和自然增

9、长率不同,导致人口增长的速度快慢不同,对人口发展进程的影响不同。这种影响有利有弊。“高高低”人口增长模式能够满足农业社会时期对劳动力增长的需求,但也容易出现劳动力不足或过剩,从而影响经济发展。“高低高”人口增长模式的“利”是人口增长快,劳动力充足,利于经济发展;弊在于人口增长过多、过快,会加大对经济、就业等方面的压力。人口持续增长,物质资料的需求和消费也会随之增长,最终会超出环境的供应和自净能力,进而引发各种资源问题、环境问题和社会问题。“低低低”人口增长模式克服了人口增长过多、过快的问题,有利于经济积累和经济水平的提高,但往往伴随着人口的负增长和人口老龄化问题。人口老龄化会造成劳动力短缺,国

10、防兵源不足,社会上用于老年人的退休、养老等费用增加,老年人生活困难和生活孤单等问题。课堂小结人口增长模式的类型是按照出生率、死亡率和自然增长率来划分的,它与一定的社会生产力发展水平相适应,不同历史阶段生产力发展水平不同,是形成不同人口增长模式的根本原因。第1课时第2课时活动与探究一活动与探究课题的题目:人口政策与人口增长活动与探究的内容:前苏联时期,生育多个孩子的母亲被授予“英雄的母亲”称号。目前,欧洲一些发达国家也采取了一些鼓励生育的政策。而在中国,从20世纪70年代开始,实行了严格控制人口增长的计划生育政策,提倡一对夫妇只生育一个孩子。问题:(1)前苏联为什么要采取鼓励生育的政策?(2)一

11、些发达国家为什么要采取鼓励生育的政策? 活动与探究的过程、方法:查阅、搜集发达国家、发展中国家的人口政策,分析产生的原因。活动与探究的结果:召开班级演讲、辩论会。活动与探究二活动与探究课题的题目:未来人口变动及老龄化问题活动与探究的内容:材料一:我国人口年龄结构示意图。材料二:由人口年龄构成决定的人口变动的三种类型。014岁(%)1549岁(%)50岁以上(%)类型405010增加型26.550.523稳定型205030减少型我国人口年龄结构有何特点?未来人口将如何变动?应如何应对出现的问题?活动与探究的过程、方法:(1)确定范围。可以是一条街道或一个村庄,也可以是一幢楼上的居民。(2)确定调

12、查项目。性别、分年龄段的人口数(可按5或10岁为一段)(3)统计出各年龄段的百分比,作出如材料一的结构图。(4)根据材料二,推测未来人口变动情况,分析是否已处于人口老龄化阶段。活动与探究的结果:对调查材料进行整理,写出研究性小论文或调查报告。一、第五次全国人口普查全国总人口达12.95亿 (一)全国总人口全国总人口为129 533万。其中,祖国大陆32个省、自治区、直辖市(不包括福建省的金门、马祖等岛屿,下同)和现役军人的人口共126 583万。香港特别行政区人口为678万。澳门特别行政区人口为44万。台湾省和福建省的金门、马祖等岛屿人口为2 228万。(二)全国人口增长(不包括台湾、香港、澳

13、门)同第四次全国人口普查1990年7月1日0时的113 368万相比,十年零四个月共增加了13 215万,增长11.66%。平均每年增加1 279万,年平均增长率为1.07%。(三)全国家庭户人口(不包括台湾、香港、澳门)共有家庭户34 837万,家庭户人口为119 839万,平均每个家庭户的人口为3.44人,比1990年第四次全国人口普查的3.96人减少了0.52人。(四)全国性别构成(不包括台湾、香港、澳门)男性为65 355万,占总人口的51.63%;女性为61 228万,占总人口的48.37%。性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为106.74。(五)全国年龄构成(不包括台湾、香

14、港、澳门)014岁的人口为28 979万,占总人口的22.89%;1564岁的人口为88 793万,占总人口的70.15%;65岁及以上的人口为8 811万,占总人口的6.96%。同1990年第四次全国人口普查相比,014岁人口的比重下降了4.80个百分点,65岁及以上人口的比重上升了1.39个百分点。(六)全国民族构成(不包括台湾、香港、澳门)汉族人口为115 940万,占总人口的91.59%;各少数民族人口为10 643万,占总人口的8.41%。同1990年第四次全国人口普查相比,汉族人口增加了11 692万,增长了11.22%;各少数民族人口增加了1 523万,增长了16.70%。(七)

15、全国各种受教育程度人口(不包括台湾、香港、澳门)接受大学(指大专以上)教育的4 571万人,接受高中(含中专)教育的14 109万人,接受初中教育的42 989万人,接受小学教育的45 191万人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。同1990年第四次全国人口普查相比,每10万人中拥有各种受教育程度的人数有如下变化:具有大学程度的由1 422人上升为3 611人,具有高中程度的由8 039人上升为11 146人,具有初中程度的由233 44人上升为33 961人,具有小学程度的由37 057人下降为35 701人。文盲人口(15岁及15岁以上不识字或识字很少的人)为8

16、 507万。同1990年第四次全国人口普查相比,文盲率由15.88%下降为6.72%,下降了9.16个百分点。(八)全国城乡人口(不包括台湾、香港、澳门)居住在城镇的45 594万人,占总人口的36.09%;居住在乡村的80 739万人,占总人口的63.91%。同1990年第四次全国人口普查相比,城镇人口占总人口的比重上升了9.86个百分点。据中国人口报报道,近日公布的“第五次人口普查”人口地区分布数据显示,我国东、中、西部地区人口密度分别为452.3人/平方千米、262.2人/平方千米和51.3人/平方千米,东部人口密度是西部的8.8倍。自20世纪30年代著名人口地理学家胡焕庸先生发现并提出

17、中国人口分布的“黑河腾冲线”(胡焕庸线)以来,我国人口分布的大格局不仅未发生变化,且东多西少分布格局更加显著。“黑河腾冲线”即自我国东北的黑河至西南的腾冲划定的一条虚拟地理分界线,此线以东地狭人多,以西地广人稀,以此形象地描述我国东多西少的人口分布宏观格局。二、我国人口面临五大难题我国人口将迎来劳动年龄人口、总人口和老龄人口三大高峰,而且我国人口正面临五大难题。1人口总体素质不高:人均受教育年限为7.85年,劳动力技能素质偏低。2流动人口规模庞大:2000年流动人口约为1.44亿,据测算,2020年前,人口城市化将以每年1个百分点的速度发展。3出生性别比持续攀升:第五次全国人口普查数据显示出生

18、人口性别比为100107,少数省份高达120130。4艾滋病呈蔓延之势:2003年,中国艾滋病病毒感染者约84万,其中艾滋病人约8万例,居亚洲第二位。5贫困人口脱贫难度增大。三、中国人口发展特点新中国成立以来,我国人口发展规律具有以下基本特点:(一)人口增长速度快我国在1684年(清)历史上第一次超过了1亿人口大关。新中国成立后,由于人口问题的失策,人口增长速度加快,1984年全国人口总数已突破10亿,比1949年增加了4.93亿人,这35年经历了四个阶段。到2005年1月6日我国人口已达到13亿。(二)农村人口比重大我国农村人口基数大,占总人口比率高,1983年农业人口为7.837亿。(三)

19、人口城市化加快人口城市化是指一个变农村人口为城市人口,或变农业人口为非农业人口,由农村居住变为城市居住的人口分布变动的过程。1980年以前,我国人口城市化进程缓慢,城市化程度处于较低水平。80年代以来,随着经济的繁荣,工业化的发展,农村大量剩余人口涌入城市,使城市人口迅速增加。我国1965年城市人口占总人口比例为18.2%,而1995年为30.3%,已有近1/3的人口居住在城市。(四)人口老龄化少年人口比重逐渐降低,由1985年的30.3%下降到2000年的25.8%;老年人口比重逐年上升,65岁以上老年人口由1990年的5.1%上升到2000年的6.7%。但总的来看我国人口年龄结构仍然属成年

20、型,好于发达国家。(五)男女性别比偏高我国人口男女性别比不仅显著高于发达国家,而且也稍高于某些发展中国家。我国三次人口普查的性别比分别为:104.88(1953年)、103.88(1964年)、107.15(1982年)。近年来,男女性别比呈上升趋势。据1990年的人口普查,1989年男女婴儿比已达到114100。人口性别比的差异是导致社会不稳定的重要因素之一,应该得到广泛的重视。(六)人口分布不均我国人口分布格局,从黑龙江省的黑河,到云南省的腾冲画一条直线,该线的西北约占全国总面积的64%,但人口只占全国总人口的4%;而该线的东南,占总面积36%的土地上生活着96%的人口。这是由社会、经济、

21、政治和自然多方面因素造成的。(七)人口素质亟待提高建国后,中国人口素质的改善是在一个较低水平上开始的。随着我国社会经济的迅速发展,人民物质文化生活水平的不断提高,中国人口的身体素质和科学文化素质都有了明显提高。我国人均寿命从1949年的35岁提高到现在的70岁左右,人口死亡率由1949年的20降至现在的7左右;人均受教育年限达到1990年的5.18年,每万人大学生数由1952年的3.3人增加到1994年的23.4人,学龄儿童入学率已达98.4%;1987年中国的人文发展指数达到0.716。尽管我国人口素质有了明显的提高,但整体科学文化素质仍然处于较低水平。受过初中及初中以上教育的人数只占总人口

22、的33%,与发达国家相比,还存在较大差距。特别是文盲、半文盲人口中,还有一部分是青少年,全国仍有2%3%的学龄儿童没有参加文化学习。四、中国人口的发展趋势经有关专家预测中国人口的发展趋势有以下几点:1目前生育率经过近20年的控制已达到了较低水平,自然增长率已由1974年的2.22%下降到1983年的1.15%,几乎降低了一半,这是世界人口史上罕见的,但生育率继续下降的余地已经不大了。2由于20世纪6070年代生育高潮形成的人口年龄结构的影响,在1995年前后形成了一个生育高峰,平均每年进入婚育年龄的人数在1 100万对以上,生育率的降低较为困难。3中国目前人口死亡率在世界上属于较低的,随着经济

23、的迅猛发展,生活水平和医疗水平的进一步提高,死亡率继续下降是有可能的。4人口城乡结构比较落后,乡村人口比重依然很大,且在相当长的时间里降低乡村的人口生育率仍然较为困难。综上所述,以目前13亿人口为基础,人口增长率能继续得到控制,到21世纪中期将达到16亿。人口学家普遍认为,这是中国人口的极限,即中国土地可负荷和供养的最大人口数。此后我国人口数会略有回落,并在某一时期到达最佳人口数而稳定下来。五、影响人口再生产类型的主要因素(一)经济因素。经济发展水平的差异归根结底是生产力发展水平的差异。不同的生产力发展水平,就要求有不同的生产装备、不同的生产效率。生产力发展水平高,生产资料投入也高。而生产资料

24、投入的变化与人口的数量成反比,与人口的质量成正比。因此,经济发展水平高的国家和地区,在生产和扩大再生产过程中对劳动力的第一位要求就是质,其次才是量。(二)年龄构成因素。年龄构成是指各年龄人口在全体人口中的比重。人口的年龄构成对人口再生产影响很大。现在的人口年龄结构是过去出生率和死亡率的状况形成的,而现在人口年龄结构又将影响以后的人口出生率、死亡率。因此,从人口的年龄结构分析人口再生产状况至关重要。(三)社会因素。影响出生率、死亡率的社会因素也是影响人口再生产的因素。随着生产发展和生产社会化的加强,家庭职能和生育观都发生了变化,因此家庭规模也随之缩小。在西方资本主义国家不少人奉行独身主义,这必然

25、影响人口的出生率。六、人口转变人口转变是指人口从高出生率和高死亡率向低出生率和低死亡率的转变。高出生率和高死亡率使绝大多数人口在多数时间里不至于增长过快。实际上,许多人口不仅没有增长,而且当出生率不能抵消高死亡率对人口的作用时,人口还可以出现负增长。随着生活水平的提高和营养状况的改善,死亡率逐步下降。由于死亡率的下降多数先于出生率下降,转型期间人口会快速增长。在欧洲和一些工业化国家,死亡率下降缓慢。另外一些国家在20世纪才开始人口转变,随着医疗技术的不断提高,这些国家的死亡率下降迅速,而出生率不像死亡率下降那么迅猛,因此人口增长较快。人口转变一个很好的例子是芬兰,这个国家经历了人口转变的四个阶

26、段。第一阶段为高出生率、高死亡率导致人口增长极慢或无增长(17851790年)。出生率为3.8%,死亡率为3.2%,自然增长率为0.6%。第二阶段为高出生率、下降的死亡率导致人口的快速增长(18251830年)。出生率为3.8%,死亡率为2.4%,自然增长率为1.4%。第三阶段为下降的出生率、相对低的死亡率使得人口增长减缓(19101915年)。出生率为2.9%,死亡率为1.7%,自然增长率为1.2%。第四阶段为低出生率、低死亡率使得人口增长极为缓慢(1996年以后)。出生率为1.2%,死亡率为1%,自然增长率为0.2%。七、人口年龄结构金字塔三种常见“人口年龄结构金字塔”示意图1扩张型。人口

27、金字塔成尖形,塔顶尖,塔底宽。这表明人口出生率和死亡率都较高,青少年人口比例较大,从而总人口有不断增长的趋势。许多发展中国家属于这种类型。2收缩型。即塔底窄,而塔中部最宽,这说明近期内人口出生率有了迅速下降,青少年人口在总人口中的比例明显缩小,而成年人,尤其是中年人的比例扩大,从而总人口有减少的趋势。一些人口控制效果较明显的国家属于这种类型。3静止型。即整个金字塔似柱子形状,塔底和塔中部几乎同样宽,塔尖不够明显。这说明人口比例大致相等,人口出生率、死亡率都较低,从而人口增长速度较慢,但是人口老龄化较为严重,或是将来较为严重。发达国家大都属于这种类型。随着人口出生率和死亡率的变化以及战争、迁移等因素的影响,人口金字塔每年都会有一定程度的变化,尤其是塔底最低年龄组人口变化较大。通过人口金字塔还可以看出该国家或地区人口过去近百年来发展变化的历史以及未来数十年内的增加或减少的变化趋势。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。