金属钠与硫酸铜的反应

金属钠与硫酸铜的反应

《金属钠与硫酸铜的反应》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属钠与硫酸铜的反应(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

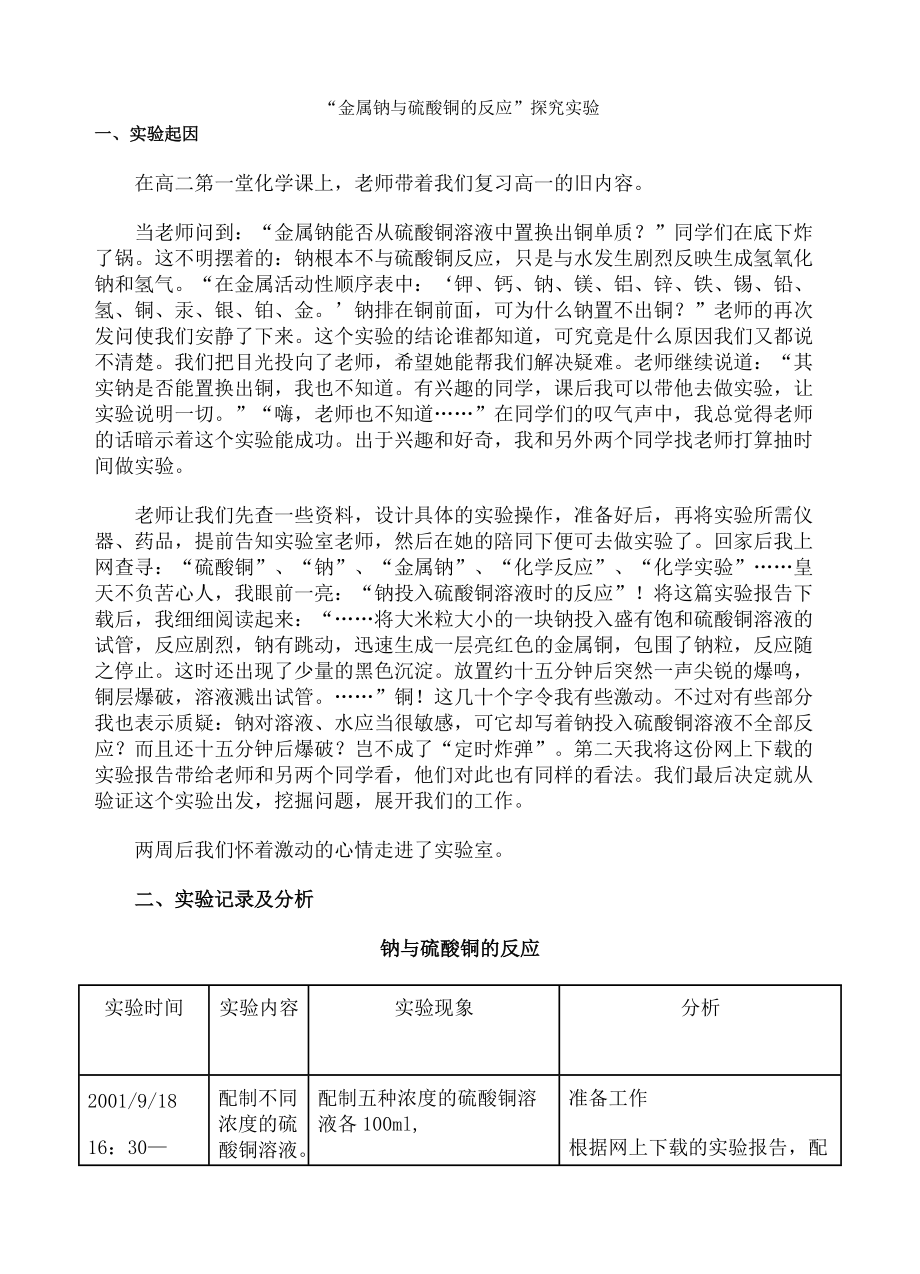

1、“金属钠与硫酸铜的反应”探究实验一、实验起因 在高二第一堂化学课上,老师带着我们复习高一的旧内容。当老师问到:“金属钠能否从硫酸铜溶液中置换出铜单质?”同学们在底下炸了锅。这不明摆着的:钠根本不与硫酸铜反应,只是与水发生剧烈反映生成氢氧化钠和氢气。“在金属活动性顺序表中:钾、钙、钠、镁、铝、锌、铁、锡、铅、氢、铜、汞、银、铂、金。钠排在铜前面,可为什么钠置不出铜?”老师的再次发问使我们安静了下来。这个实验的结论谁都知道,可究竟是什么原因我们又都说不清楚。我们把目光投向了老师,希望她能帮我们解决疑难。老师继续说道:“其实钠是否能置换出铜,我也不知道。有兴趣的同学,课后我可以带他去做实验,让实验说

2、明一切。”“嗨,老师也不知道”在同学们的叹气声中,我总觉得老师的话暗示着这个实验能成功。出于兴趣和好奇,我和另外两个同学找老师打算抽时间做实验。老师让我们先查一些资料,设计具体的实验操作,准备好后,再将实验所需仪器、药品,提前告知实验室老师,然后在她的陪同下便可去做实验了。回家后我上网查寻:“硫酸铜”、“钠”、“金属钠”、“化学反应”、“化学实验”皇天不负苦心人,我眼前一亮:“钠投入硫酸铜溶液时的反应”!将这篇实验报告下载后,我细细阅读起来:“将大米粒大小的一块钠投入盛有饱和硫酸铜溶液的试管,反应剧烈,钠有跳动,迅速生成一层亮红色的金属铜,包围了钠粒,反应随之停止。这时还出现了少量的黑色沉淀。

3、放置约十五分钟后突然一声尖锐的爆鸣,铜层爆破,溶液溅出试管。”铜!这几十个字令我有些激动。不过对有些部分我也表示质疑:钠对溶液、水应当很敏感,可它却写着钠投入硫酸铜溶液不全部反应?而且还十五分钟后爆破?岂不成了“定时炸弹”。第二天我将这份网上下载的实验报告带给老师和另两个同学看,他们对此也有同样的看法。我们最后决定就从验证这个实验出发,挖掘问题,展开我们的工作。两周后我们怀着激动的心情走进了实验室。二、实验记录及分析钠与硫酸铜的反应实验时间 实验内容 实验现象 分析 2001/9/18 16:3017:30 配制不同浓度的硫酸铜溶液。 配制五种浓度的硫酸铜溶液各100ml,C1=1.4mol/

4、L(饱和), C2=0.7mol/L, C3=0.47mol/L, C4=0.28mol/L, C5=0.14mol/LIV,溶液由深蓝色变为浅蓝色。 准备工作根据网上下载的实验报告,配制溶液。 (1)钠投入装有饱和硫酸铜溶液的试管中。 (17:13)取I饱和溶液注入小试管,加入大米粒大小的金属钠,“嘶”的一声,钠块浮在硫酸铜溶液上,在与硫酸铜溶液接触的一面有暗色物质包裹在钠上,在另一面,钠仍呈现银白色,具有金属光泽。(17:20)7分钟后,暗色物质增多,且有些深蓝色絮状物从暗色物质上延伸出。(17:30)17分钟后,无明显现象,轻微振荡试管,钠剧烈反应,有大量黑色物质生成,有白雾浮于溶液上,

5、10分钟后白雾消失。向试管中滴加少量硫酸(1mol/L),振荡试管,黑色物质溶解,溶液澄清。 钠与硫酸铜溶液接触部分生成的暗色物质中断了钠与溶液中水的反应。由于透过蓝色硫酸铜溶液观察,所以无法确定暗色物质的具体颜色。深蓝色絮状物质应当为Cu(OH)2沉淀。钠与水剧烈反应放热,将钠置换出的铜氧化成黑色的氧化铜,或使氢氧化铜受热分解成氧化铜和水。氧化铜溶解于稀硫酸。溶液澄清,说明没有铜生成。 2001/9/1916:5017:30 (2)钠投入装有饱和硫酸铜溶液的试管中。 (16:58)取I饱和溶液注入小试管,加入稍大一点的金属钠,“嘶”的一声,钠块浮在硫酸铜溶液上,在与硫酸铜溶液接触的一面有暗色

6、物质包裹在钠上,在另一面,钠仍呈现银白色,具有金属光泽。(17:02)4分钟后,暗黑色物质旁有少量气泡产生。(17:03)5分钟后,钠忽然剧烈反应,如同一次小爆炸,试管壁大面积被溅上黑色、蓝色物质。 实验无进展。气体应是钠与水反应生成的氢气。黑色物质为氧化铜,蓝色物质为硫酸铜(晶体)。 (3)钠投入装有饱和硫酸铜和饱和氯化钠的混合溶液的试管中。 钠投入草绿色的混合溶液中,剧烈反应,生成黑色物质。 钠直接与水反应生成氧化铜。四氯合铜离子要比四水合铜离子更稳定,钠更难置换出铜离子。 (4)钠投入装有饱和硫酸铜溶液的试管中。 钠顺着试管壁缓慢下滑,当滑至硫酸铜液面时,“嘶”一声钠贴在试管壁上与溶液剧

7、烈反应,紧接着,试管1/6以下处齐口断裂,掉在实验桌上。在试管上半部破碎边缘,有直径约为0.5cm的大半圆暗红色物质贴于试管内壁。迅速将其泡于硫酸(1mol/L)中,该物质不溶。不久,暗红色物质边缘变黑,随即溶解。约20分钟后,暗红色物质全部变黑溶解。 这是由于将钠从煤油中取出后没有擦拭干净,致使钠没有直接掉入溶液中,而是顺着试管壁断断续续下滑。当钠块滑至液面处时,与滞留在试管壁上的硫酸铜浓溶液反应(可看作是CuSO4·5H2O),放出大量热。由于试管壁局部受热,且无溶液散热,导致试管断裂。大量的钠与浓度较高的硫酸铜溶液反应,将铜置换出,由于水很少,所以很快便终止反应放热,因此被置换

8、出的铜不会立刻被氧化。而刚被置换出的铜带有余热,置于稀硫酸中逐渐被其中的氧气氧化,后溶解。 2001/9/2013:0013:50 (5)钠投入无水硫酸铜粉末中(约200摄氏度)。 将蓝色晶体五水硫酸铜放入蒸发皿,当酒精灯加热至200摄氏度左右时,蓝色晶体五水硫酸铜脱水成为白色粉末无水硫酸铜。取出一块钠,擦去煤油,再用小刀切去四周的灰色氧化钠,得到一块纯钠。撤去酒精灯,将纯钠投入炽热的装有无水硫酸铜的蒸发皿中,再用表面皿盖住,没有明显现象。用玻璃棒轻微搅拌,3、4秒后剧烈反应,火星从表面皿和蒸发皿的缝隙中溅出。蒸发皿中生成大量黑色物质。 此反应本身就处在一个大约200摄氏度的环境下,而且反应中

9、大量放热,没有液体帮助散热,导致铜刚被置换出就又被氧化了,所以没有得到红色的铜。 (6)钠投入装有饱和硫酸铜溶液的培养皿。 将钠块平稳地在溶液正中放下,立刻剧烈反映,生成黑色物质。 由于培养皿中溶液表面积较大,所以利于观察钠与硫酸铜溶液间的隔绝物的颜色。但其溶液的表面张力小于试管中的,所以钠块可以“浮在”试管中的硫酸铜溶液上,不立刻与水发生反应,而在培养皿中,钠块下沉,与水发生剧烈反映,生成氧化铜。 (7)钠片放入装有饱和硫酸铜溶液的培养皿。 (13:16)将纯钠压成薄片,平稳放入装有饱和硫酸铜溶液的培养皿中,盖上表面皿。钠片浮在溶液上,缓慢向容器壁游动。(13:18)2分钟后,忽然剧烈反映,

10、在封闭容器内生成大量白雾。待反应终止,透过表面皿和白雾,隐约看见容器中有一块边长约1cm的正方形红色物质。用湿布捂在表面皿上,23分钟后,揭开湿布和表面皿,溶液中只剩下一块黑色物质。 将钠压成薄片,使其体积变大,受到溶液的浮力变大,因此可浮在培养皿中的溶液表面。剧烈反应后,铜被钠置换出,由于处在密闭容器中,氧气相对稀薄,因此在反应过程中,生成的铜没有全部被氧化。反应结束,立刻用湿布降温,但效果不佳。铜仍带有余热,而培养皿盖上表面皿只是一个粗略的密闭容器,容器仍可与外界进行气体交换,所以23分钟后,所有的铜都被逐渐氧化。 (8)钠投入盛有饱和硫酸铜溶液的表面皿。 在表面皿上滴加3滴管(约5ml)

11、的饱和硫酸铜溶液,将一小块钠放入其中,剧烈反应,钠块游动至溶液边缘,脱离开溶液贴在表面皿上,继续反应,“啪”的一声,表面皿裂开,在破裂边缘处有红色物质生成。几分钟后,全部变成黑色。 钠块表面粘有少量水,因此当钠贴在表面皿上时,仍继续反应。由于四周没有液体帮助散热,所以反应放出大量热,使表面皿局部受热以至破裂。帖在表面皿上的钠带有极少量的水,当钠与水反应完毕后,便不在放出大量的热,因此刚被置换出的铜没有立刻被氧化。而反应放热使生成的铜带有余热,所以在空气中被缓慢氧化。 2001/9/2612:4013:10 (9)向盛有无水硫酸铜粉末与钠块的蒸发皿中滴水。 取一些五水合硫酸铜晶体放入蒸发皿中用酒

12、精灯加热至无水硫酸铜。将一小块钠放入其中,用滴管滴一滴水在钠块上。即刻剧烈反应,生成大量烟雾和黑色物质。钠有剩余。在蒸发皿中央生成一个直径约1mm的亮红色小球。将其保存在盛有自来水的烧杯中。三周后,亮红色小球仍在。 钠块与水剧烈反应放出大量热,使得钠同时与硫酸铜反应,而由于水相对钠的量较少,因此当水反应完毕后便不再反应放热,钠与硫酸铜反应生成的铜就不会立刻被氧化。 2001/10/1912:4013:40 (10)饱和硫酸铜溶液滴加到钠块上。 取一块钠,切去四周的氧化钠,得到较纯的金属钠,放入蒸发皿中。用滴管向其表面滴一滴饱和硫酸铜溶液,反应不剧烈,只拌有微弱的“嘶嘶”声。此时,钠块似浮于硫酸

13、铜溶液上,不再反应。向钠块表面再滴一滴饱和硫酸铜溶液,反应现象基本同上,钠块已呈液态。振动蒸发皿,钠剧烈反应,生成大量黑色物质。 钠块与硫酸铜溶液发生了微弱的反应后,在钠与硫酸铜溶液接触部分生成的物质(可能是CuO)终断了钠与溶液中水的反应。由于反应放热,使钠块熔化(钠的熔点约为98oC)。振荡使钠大面积与溶液接触,剧烈反应,放出大量热,把生成的铜迅速氧化。 (11)向盛有无水硫酸铜粉末与钠块的蒸发皿中滴水。 取一些五水合硫酸铜晶体放入蒸发皿中用酒精灯加热至无水硫酸铜。将一小块钠放入其中,用滴管滴一滴水在钠块上。即刻剧烈反应,生成大量黑色物质,在蒸发皿底部,有红色物质生成。 此实验已是第二次,

14、铜的重复出现说明,该实验中生成的铜不是偶然。 (12)饱和硫酸铜溶液滴加到钠块上。 取一块钠,切成颗粒状(颗粒约小米粒大小),放入蒸发皿中。用滴管向其中滴一滴饱和硫酸铜溶液,反应较剧烈,有火花闪动。生成少量暗红色(铁锈色)物质,不溶于稀H2SO4。 颗粒状的钠比整块的钠表面积大,与溶液更易接触,因此反应较剧烈。起初怀疑暗红色物质为Cu2O,但将其置于H2SO4中,四天后,没溶解。所以该物质可能为不纯的铜。 2001/10/2212:4013:10 (13)加热盛有CuSO4粉末和钠块的蒸发皿。 加热蓝色CuSO45H2O晶体至白色粉末状的CuSO4,切一小块钠,放入其中,继续加热。半分钟后,钠

15、周围有火花闪动,瞬间,钠燃烧起来,紧接着,钠再次燃烧。生成大量烟雾,待烟雾散去,在蒸发皿底部生成一块边长大于1cm的红色物质。 钠的第一次燃烧,所发生的反应应为:2Na+O2= Na2O2 (+Na2O)+Q1该反应为放热反应,瞬间放出的大量热促使了钠的第二次燃烧,发生的反应应为:2Na+CuSO4=Cu+Na2SO4+Q2由于第一个反应,蒸发皿中的氧气已几乎耗尽,而且,第一个反应放出的热已用于激发第二个反应,而第二个反应虽然也放出大量热,但在氧气稀薄的环境下,只会氧化很少的铜。因此该实验生成了较多的铜。 三、实验总结此实验前后持续约一个月,其间共进行实验13次,有7次置出铜,累计实验时间约5

16、小时。我们由网上的一篇有关“钠与硫酸铜溶液反应”的实验记录展开实验,不断分析,改进实验条件,最终成功地用“钠”从“硫酸铜”中置出了铜,从而验证了金属钠比金属铜更活泼。通过做此实验,我们还认识到:反应条件的不同会影响反应发生的方向,反应产物等。(1)钠投入硫酸铜稀溶液中,立刻剧烈反应;而投入饱和硫酸铜溶液(最浓),没有立刻反应。说明溶液的浓度会响反应发生的方向。(2)钠与硫酸铜稀溶液反应生成氧化铜;而与浓溶液(极浓)反应却生成了铜。说明溶液的浓度还会响反应产物。(3)硫酸铜溶液滴到整块的钠上,反应缓慢,最终生成氧化铜;硫酸铜溶液滴到切碎的钠上,反应较剧烈,最终生成铜。说明反应物之间的接触程度会响

17、反应剧烈程度,以及反应产物。(4)常温下,钠块与无水硫酸铜粉末不反应;在加热的环境下,钠块与无水硫酸铜粉末剧烈反应并生成铜。说明温度会响反应发生的方向。(5)钠与硫酸铜溶液反应生成氧化铜(水的物质的量较多);用水滴到钠块与硫酸铜粉末的混合物中,生成铜(水的物质的量较少)。说明反应物之间的相对物质的量的多少,会影响反应产物。四、实验引发的思考通过后几次的实验,我们认为:能量的多少将直接关系到反应能否发生。比如:常温下钠不与硫酸铜固体(无水硫酸铜粉末或五水合硫酸铜晶体)反应,是因为它们所具有的能量不足以引发反应。而用某个放热反应(钠与水、钠与氧气)提供热量,都将会引发该反应(实验(12)、(13)

18、。又如:氯气与氢气在光照的条件下发生剧烈反应。可理解为:光为该反应提供了能量,引发了反应。我们还认为:提供能量的方式不同,所产生的影响也不同。实验(10)与(12)、(5)与(13)的比较都可说明:缓慢提供能量,会使反应不连贯,并夹杂副反应。而用放热反应提供能量,可使反应物瞬间具有较高的能量,引发反应,又由于反应的发生消耗了能量,使得生成物能量较低,也就不会引发较多的副反应。以“向盛有无水硫酸铜粉末与钠块的蒸发皿中滴水”的反应为例,实验分析如下:(1)2Na+2H2O=2NaOH+H2(2)2Na+CuSO4=Cu+Na2SO4(3)Cu+O2=CuO反应(1)放出大量热,将引发反应(2)。反

19、应(2)应为吸热反应,它将耗去(1)所产生的大部分能量。因此生成的铜,大部分都不会被氧化。反应(1)中水的量很重要,如果水的量恰当,使(1)产生的热量刚好全用于引发(2),那么反应(3)理论上就不会发生。如果水多了,(1)中放出的热量就会有剩余引发(3),生成的铜就会被氧化。而水少了,则放出的热量不足以一次性地引发反应(2),反应(2)只会断断续续地发生,其间一定伴有(3)的发生,因此,最后只能得到大量的氧化铜。通过这次实验,我们认为:反应大多应当需要能量,而所需能量的形式、多少不一定相同。有些反应,能量的多少只影响其反应速率,不影响反应结果,比如一些金属在空气中被缓慢氧化。而有些反应,能量的多少就很重要,比如钠与硫酸铜的反应,能量少了钠与硫酸铜不反应,而能量多了生成的铜就会被氧化。由于条件所限,我们只能做一些简单的定性实验,无法定量计算。教师评价:化学反应中的条件是非常重要的,这是不争的事实。在学习过程中学生大胆质疑,积极主动地去实验,去探索,并得出与常规不符的结果,这需要一种精神,一种执着,孜孜以求的敬业精神,在这次实验过程中不论教师,还是学生都付出了大量的精力,才得出较好的结果。这也说明进行研究性学习的素材在教材中就有,进行研究性学习的积极性在师生中是普遍存在的,只要我们引导得法在探究的过程中师生一定都会受益的。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。