第六单元诵读欣赏古诗二首导学案

第六单元诵读欣赏古诗二首导学案

《第六单元诵读欣赏古诗二首导学案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第六单元诵读欣赏古诗二首导学案(3页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

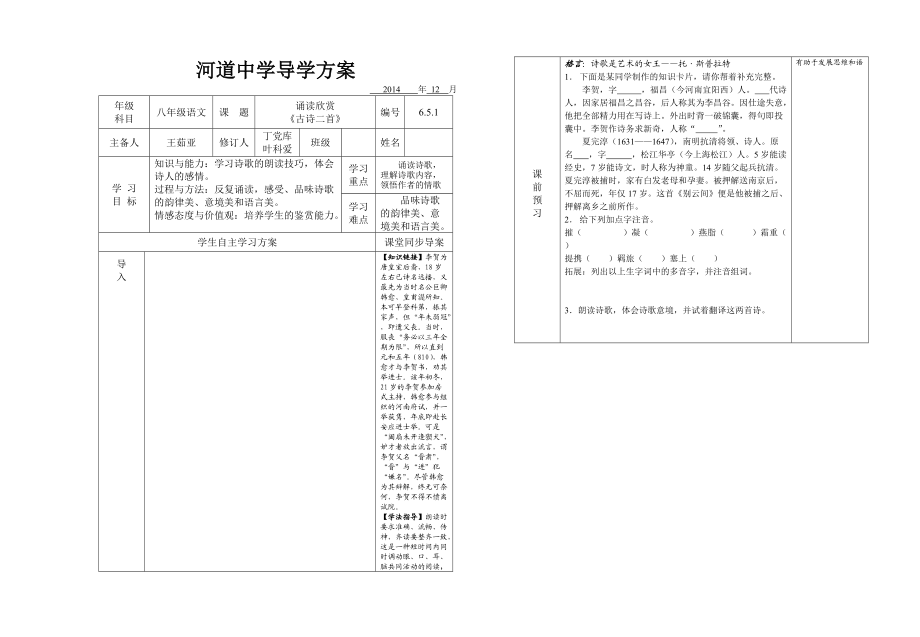

1、河道中学导学方案 2014 年 12 月年级科目八年级语文课 题诵读欣赏古诗二首编号6.5.1主备人王茹亚修订人丁党库叶科爱班级姓名学 习目 标知识与能力:学习诗歌的朗读技巧,体会诗人的感情。过程与方法:反复诵读,感受、品味诗歌的韵律美、意境美和语言美。情感态度与价值观:培养学生的鉴赏能力。学习重点诵读诗歌,理解诗歌内容,领悟作者的情歌学习难点品味诗歌的韵律美、意境美和语言美。学生自主学习方案课堂同步导案导入【知识链接】李贺为唐皇室后裔,18岁左右已诗名远播,又最先为当时名公巨卿韩愈、皇甫湜所知。本可早登科第,振其家声,但“年未弱冠”,即遭父丧。当时,服丧“务必以三年全期为限”,所以直到元和五

2、年(810),韩愈才与李贺书,劝其举进士。该年初冬,21岁的李贺参加房式主持,韩愈参与组织的河南府试,并一举获隽,年底即赴长安应进士举。可是“阖扇未开逢猰犬”,妒才者放出流言,谓李贺父名“晋肃”,“晋”与“进”犯“嫌名”。尽管韩愈为其辩解,终无可奈何,李贺不得不愤离试院。【学法指导】朗读时要求准确、流畅、传神,齐读要整齐一致,这是一种短时间内同时调动眼、口、耳、脑共同活动的阅读,有助于发展思维和语课前预习格言:诗歌是艺术的女王托斯普拉特1 下面是某同学制作的知识卡片,请你帮着补充完整。李贺,字 ,福昌(今河南宜阳西)人。 代诗人,因家居福昌之昌谷,后人称其为李昌谷。因仕途失意,他把全部精力用在

3、写诗上。外出时背一破锦囊,得句即投囊中。李贺作诗务求新奇,人称“ ”。夏完淳(16311647),南明抗清将领、诗人。原名 ,字 ,松江华亭(今上海松江)人。5岁能读经史,7岁能诗文,时人称为神童。14岁随父起兵抗清。夏完淳被捕时,家有白发老母和孕妻。被押解送南京后,不屈而死,年仅17岁。这首别云间便是他被捕之后、押解离乡之前所作。2 给下列加点字注音。摧( )凝( )燕脂( )霜重( )提携( )羁旅( )塞上( )拓展:列出以上生字词中的多音字,并注音组词。3朗读诗歌,体会诗歌意境,并试着翻译这两首诗。合作探究展示合作探究展示问题一:一读诗歌,读诗韵。朗读诗歌,思考下列句子的读音、语气。1

4、雁门太守行中“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”应以 的语调读。2别云间中颈联应读出 的深情,语速要读得 ;尾联则要读出 的气概。问题二:二读,解诗意。1读雁门太守行,你最喜欢哪一联?为什么?12别云间中最能打动你的是哪一联?说说你的理由。问题三:三读,悟诗情。1读雁门太守行,回答下列问题。(1)你觉得诗人创造了一种什么样的诗歌意境?(2)景色的描写为下面写战争渲染了什么气氛?(3)这首诗意在歌颂什么?2读别云间,体味诗情。(1) 你认为“别云间”,除了别故乡,还有其他意思吗?(2) 首联充满了一种什么感情?(3) 为什么诗人觉得天地不宽广?言能力,并加深对课文的理解。在此基础上背诵课文必能达到

5、事半功倍的作用。课时回顾总结雁 首联:战前的 别 首联:回忆 ,放眼河山门 写景太 颔联:战斗的惨烈 云 颔联:落入罗网,悲苦感叹守行 抒情:抒发 间 颈联: 尾联:视死战斗,冲天豪气课堂检测1 理解填空。雁门太守行中表明兵临城下,战况紧张危急的句子是 , ;渲染出悲壮苍凉气氛的句子是 , ;歌颂英雄,效忠国家的句子是 , 。2 解释下列加点词的意思。黑云压城城欲摧: 甲光向日金鳞开: 半卷红旗临易水: 三年羁旅客: 3雁门太守行中既写“黑云压城”,又写“甲光向日”,矛盾吗?4阅读别云间,完成后面的练习。别云间 夏完淳 三年羁旅客,今日又南冠。 无限河山泪,谁言天地宽! 已知泉路近,欲别故乡难

6、。 毅魄归来日,灵旗空际看。(1)此诗首联的内容是 。(2)颔联写出的悲痛的心情包含两个方面:一是 ,二是 。(3)最后一联,使得全诗格调发生了什么变化?有什么作用?(4)整体上,这首正气歌表现了一种什么样的精神?5文天祥过零丁洋:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”与别云间结尾所表现的爱国精神相比,哪一个更值得敬佩?拓展延伸阅读下面的诗歌,完成后面的练习。过零丁洋文天祥辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。1诗中以“风飘絮”“雨打萍”的形象比喻,抒写了诗人 的悲哀。2诗中借 和 两个地名,暗示了形势的险恶和作者境况的危苦。3结合我国历代仁人志士对待生死的价值观,举例谈谈你对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的理解。我今天的收获总结反思:

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。