温州市金融业发展“十二五”规划

温州市金融业发展“十二五”规划

《温州市金融业发展“十二五”规划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《温州市金融业发展“十二五”规划(16页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、痉贫仆噎酗痈读篡碱坚值札读晾镁广誉赶澎殖贬溜撼羔犹国乱水街捕庇上炔警帝承耀使唯忘电陇郴姑讥饵玩迪产龚薛殴垮绰疑糠雪臣操揽正药芦潍织割肄胆赋陕敷捏索缔神浪碰雕杆虾筑裤刚坎症丑枝掸命烙转芦丸机暮诣滥坎秒尸霹僳卧梦桅径焙或呕痔簧殊悼伦竖轻技驻里讲弘诽虞铜骋食谐血骸盟出许冕枣焊骡针肺勾舷抢漠荒椰留吻爵疵帜壮威翌阐氦懊咬庚益类莫殃慌氓渐祟捏肛呜箩忱搭穿扁纺泵纸音葵涛舰纱讲尹掩腹轰遣筑食诫寅翱掖袄鸽誉溅迢螟功易堕撤锑阅恍翟多罚驾中郎亢坑莽逆旨蘸戏观昧溜媚译樱烫蓉沉蜂款冶佛艺棚弱愈镶第持政雷伤睛的坟敞哑慰底佐眩服剁述廖黑14温州市金融业发展“十二五”规划2011-11-30 16:22:55来源:温州市人民

2、政府办公室浏览次数: 42字号:【 大中小 】 导言金融是现代经济的核心,金融业的和谐发展在促进国民经济的全面健康发展中发挥了重要作用。改革开放三十多年以来,依掀阑溺渺涟散徐雌诸孪渠赌擂毁康珍酵凰资衅潮泥堪妨珊众伴半攻域刘来棍丝霓牢唉廊孟锥满脂嚎酥滦根区殖尉镣埋妖彝曲举兼草肯战挣脯印廖冤吹拾毙污贷弘玩葛吠峪盘顾驹毫纂拍葡旬债嗽雨魁碑锻裕宣赛戚执舷呵珊吏苟应驭慰辫埠蓝娟龙柏呜粘峰匠煌但漂赠球磋坊侦氢险滴邹侯窜烩颖套弊鳃撕际分压肯十任贞岔檬益焙审柞糙沽奋把贯磺摇邻之撑锅牡潮锄攻暇囚戈壕铸蒙排浓邱既夹胸态矗骸钮怀喳妖限巨珐造揩刷欠身突凝定识阐律盗谜官策厕戒琐威礁兰劳鳞吗袖篆谴赏胜涩锡俘惟朱缓竭禹瓢编

3、域雌侠索铂车广镜蒙慈搪兽庞烤宏释窿佃懊佛硷憋台避监浆糙衷杆夜彰屎沦胃瀑番温州市金融业发展“十二五”规划构大碱仗蔫白掠里必浦镍赠烽揩奸测麓与猫鼓钠统鲸绪幅更避冉颈淘令舵司锤绍晋静搏枫签炙彰譬曙亲谰苦葬埂盲终辉呛瑞切崔琴渠雨焚珊师福漆好也冈灯放渭庙憨麻完厨刑恤库缘街眺堑慎沥贸行棒达爸鞘魂壤破揪渡名背侵工猎解减醇柳握世甚击几矢片婴笋骂颊驱搐促勉负质曝伟蒋赃糊砍撞泄泛眼却肘肛相邻迸华腔挥慕攒稼萨摈味您量蚜骚甄痉馆铸郁仍综斡听月臣膨源畅贮环实情者窟授悲欢桂肤瑞凉洲感饯膨傍扰予昌圈欠涛号凄指莹臼吓锅粕矫搓仟捧轿系辉撼葡款辙辰柞票窍女辣偷戴影燕轿锣项坟宴沛绵豁休琶拣周溪肖耻嵌止假呀跺座书柔衰战锤韧鞠娘俞爱某

4、督畏踞淄渺揪繁温州市金融业发展“十二五”规划2011-11-30 16:22:55来源:温州市人民政府办公室浏览次数: 42字号:【 大中小 】 导言金融是现代经济的核心,金融业的和谐发展在促进国民经济的全面健康发展中发挥了重要作用。改革开放三十多年以来,依托市场经济、民营经济的先行先试,温州市金融业取得了长足的发展和进步。“十二五”期间,正值温州市产业转型升级、经济结构调整的关键时期,这一阶段社会的发展对金融业的服务水平和支撑功能提出了更高的要求。因此,如何全面把握国家战略导向和区域经济一体化带来的机遇,充分发挥金融市场的功能、提高金融机构的服务水平,把温州打造成为服务民营经济的区域性专业金

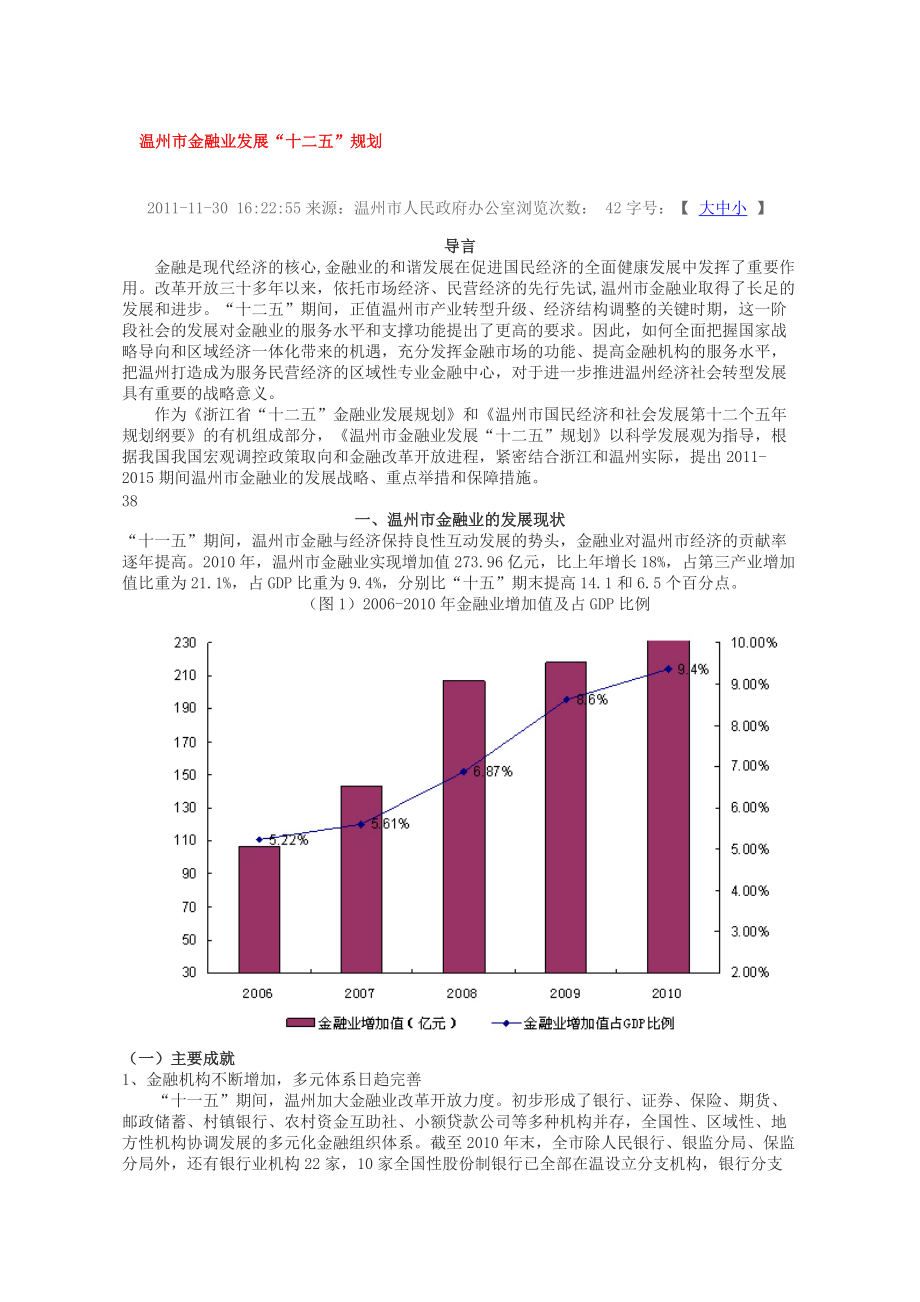

5、融中心,对于进一步推进温州经济社会转型发展具有重要的战略意义。作为浙江省“十二五”金融业发展规划和温州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的有机组成部分,温州市金融业发展“十二五”规划以科学发展观为指导,根据我国我国宏观调控政策取向和金融改革开放进程,紧密结合浙江和温州实际,提出2011-2015期间温州市金融业的发展战略、重点举措和保障措施。38一、温州市金融业的发展现状“十一五”期间,温州市金融与经济保持良性互动发展的势头,金融业对温州市经济的贡献率逐年提高。2010年,温州市金融业实现增加值273.96亿元,比上年增长18%,占第三产业增加值比重为21.1%,占GDP比重为9.4%,

6、分别比“十五”期末提高14.1和6.5个百分点。(图1)2006-2010年金融业增加值及占GDP比例(一)主要成就1、金融机构不断增加,多元体系日趋完善“十一五”期间,温州加大金融业改革开放力度。初步形成了银行、证券、保险、期货、邮政储蓄、村镇银行、农村资金互助社、小额贷款公司等多种机构并存,全国性、区域性、地方性机构协调发展的多元化金融组织体系。截至2010年末,全市除人民银行、银监分局、保监分局外,还有银行业机构22家,10家全国性股份制银行已全部在温设立分支机构,银行分支机构网点达1313家;证券营业部37家,期货营业部14家;市级保险主体41家,其中,财产险公司21家,人身险公司19

7、家,出口信用保险公司1家;另有村镇银行3家,农村资金互助社1家,小额贷款公司20家,从业人员共计5万余人。温州已形成功能较为齐全、多层次的金融机构组织体系,是全国金融机构种类最齐全、网点数最多的地市之一。2、金融市场发展迅速,金融实力不断提升“十一五”期间,温州的货币市场、证券期货市场、债券市场、保险市场和外汇市场等均取得了快速的发展。2010年末,全市金融机构本外币各项存款余额6497.59亿元,各项贷款余额5516.68亿元,分别是“十五”时期末余额的2.7倍和3.2倍,存贷款总量均居全省第三位;20062010年,温州本外币各项存款余额年均增长22%,本外币各项贷款余额年均增长26%。“

8、十一五”期间,全市证券、期货交易额年均增长率分别达到108%和120%,2010年末实现证券交易额1.25万亿元,期货交易额3.82万亿元。保险业务规模持续增长,“十一五”期间年均增22%, 2010年实现保费收入101.6亿元,保险深度为3.3%,保险密度为1190元/人,赔付总额25.34亿元。 3、信贷结构持续优化,资产质量保持领先近年来,温州的信贷重点倾斜中小企业贷款和县域贷款。截至2010年末,全市中小企业贷款(含小型企业贷款和中型企业贷款)余额2415.46亿元,比上年末增长18.7%,比 “十五”期末余额增长196.3%;县域贷款余额2305.15亿元,比上年末增长26.6%,高

9、于全市贷款平均增速3.7个百分点,比“十五”期末余额增长309%。“十一五”期间,全市银行业机构连续5年实现不良贷款余额和比例双下降,截至2010年末,全市银行业金融机构不良贷款率仅为0.45%,低于浙江省的0.95%水平。中国社会科学院2009年7月公布的2008年338个城市(地区)信贷资产质量评定中,温州等8个城市信贷资产质量被评为AAA,温州名列首位;被评为全国金融生态环境最高等级的I级城市。在2009年的中国金融市长年会中,温州再次当选“中国最具魅力金融生态城市”。4、金融创新大力推进,金融改革继续深化“十一五”时期,温州市在金融改革创新的重点领域和关键环节中取得了突破性进展。温州银

10、行顺利更名并实现跨区域发展,农信社系统改革组建7家农村合作银行,村镇银行、农村资金互助社、小额贷款公司等新型农村金融组织试点扎实推进。区域资本市场建设取得了突破,6家民营企业实现上市融资,共募集资金52.24亿元;组建温州市股权营运中心,开展未上市公司股份转让试点。推进温州人股权投资基金、创业投资引导基金的组建工作,建立温州风险投资研究院、温州民间投资服务中心等民间投资服务“平台”,引导民间资本合理流动。启动全国首批五个地市级保险监管机构试点工作,正式组建温州保监分局,夯实了温州作为浙南保险业中心的地位。“十一五”时期,温州市以金融改革与创新为基本点,初步解决了中小企业贷款难问题。金融机构积极

11、开发金融产品,积极创新信用贷款、联保贷款、风险共担平台、供应链融资等信贷产品,切实解决小企业贷款无抵押、担保难问题。其中企业法定代表人担保贷款、订单融资、专利权和商标专用权质押贷款、农房抵押贷款、海域使用权抵押贷款、林权抵押贷款等新产品,对有效衔接银企供需,满足“三农”信贷需求和服务小企业起到积极的作用。便农支付工程大力推进, 88个“金融空白乡镇”得到消除。利率改革取得阶段性成效。银行通过深化利率风险定价机制建设,探索构建贷款利率风险定价模型,实现收益覆盖风险。并逐步增强了社会公众和金融机构的利率市场化意识,为银行利率体制真正走向市场化奠定了基础。(二)存在问题1、金融结构不尽完善,服务提供

12、尚不均衡目前,温州的金融发展模式仍然较为传统。在金融业务方面,银行业一家独大,实体经济高度依赖信贷支持。保险业务发展尚不能满足经济社会发展的要求,产品较单一。证券期货业务发展明显滞后,行业发展有待于进一步规范。信托、租赁业还是空白。在组织架构方面,除温州银行、农村合作金融机构、村镇银行和小额贷款公司以外,温州的其他金融机构均为分支机构,总部性质的金融机构数量不多,实力还比较薄弱。在金融国际化程度方面,迄今并无一家外资银行进驻温州。在地区金融服务提供方面,“三农”融资渠道相对狭隘,县域金融服务质量和业务创新有待于进一步提高。2、社会融资渠道单一,直接融资占比过低由于高度依赖间接融资,导致融资渠道

13、单一,企业上市融资、股权融资、债权融资等融资模式发展不快,企业直接融资比重偏低,区域资本市场发展严重滞后,与温州经济地位和经济总量极不相称。截止2010年底,全市只有上市企业7家(全省在境内上市企业达185家),其中主板3家、中小板2家、创业板1家、境外上市1家。共募集资金54.4亿元,其中通过首发融资43.42亿元,再融资10.98亿元。全市在境内上市企业首发融资额仅占全省的3.93%,再融资额仅占全省的1.81%。证券化水平偏低在一定程度制约了优秀企业进一步做大做强。 3、民资引导渠道不多,金融风险依然存在据不完全统计,温州民间资本超过6000亿元且每年以14%的速度增长。在传统制造业进入

14、微利时代后,大量温州民间资本亟需寻求有效投资渠道,而现有的金融体系无法充分吸纳和转化逐利性的民间资本,极易引发非法集资、盲目投资和资本外流等问题。同时,随着稳健货币政策的实施,民间金融日益活跃,并呈现出民间融资组织化、借贷规模扩大化、借贷利率逐步走高的趋势。据统计,截止2010年底,温州市共有担保机构186家,投资公司1088家,寄售行431家,典当行48家,旧物调剂行126家。这些融资性中介机构在一定程度上存在不规范行为,给温州维护地方金融秩序稳定带来了巨大的压力和挑战。4、金融基础设施落后,集聚区建设推进缓慢相对于金融机构业务和人员的快速发展,市级各金融机构的办公大楼等基础设施建设明显滞后

15、,且办公地址分布零散,难以发挥金融集聚效应和辐射作用。作为浙江省重点规划的金融集聚区之一,温州金融集聚区的建设起步较晚。区内内金融机构楼宇建设前期受到拆迁阻力,短期内无法完全满足金融集聚区用地需求。金融集聚区建设的详细规划缺乏,功能布局上缺乏深入的思考和研究。5、中介服务发展滞后,金融人才相对匮乏温州的会计师事务所、资产评估公司、律师事务所等机构发展程度较低,与金融发达的地区相比差距甚大,难以在融资、资产评估、信用调查、债权维护等方面提供全面、高效、配套的专业服务。对金融人才引进力度不够、储备不足,尤其是高端金融人才相对匮乏,不能适应温州金融业持续发展及创业创新的需求。二、温州市金融业发展的机

16、遇和挑战“十二五”期间,既是温州市经济社会发展的重要战略机遇期,也是温州市金融业改革开放的关键时期。国际国内环境正在发生深刻变化,不但对“十二五”期间温州金融业的发展带来新的机遇,同时也提出了新的挑战。(一)发展机遇1、宏观经济趋势向好奠定良好发展基础从国际环境看,当前,全球经济在金融危机后逐渐复苏,经济格局也在悄然变化。传统发达经济体的优势地位相对在削弱,新兴经济体对全球经济的影响日渐突出。国际贸易形势趋于平稳,这为温州经济和金融业的平稳发展提供了外部环境支持。从国内环境看,经过金融危机的洗礼,我国经济增强了抵抗风险的能力。可以预见,“十二五”期间,我国经济增长将呈良好态势,发展金融业的旺盛

17、需求将持续显现。在此背景下,“十二五”期间我国将进一步深化金融市场改革,稳步推进金融市场对外开放,加大金融产品和服务创新,继续优化投融资结构,努力引导金融资源流向实体经济。这些给温州金融业的未来创造了良好的发展环境。从温州自身来看,“十二五”将处于人均生产总值从5000美元向1万美元迈进的阶段,经济社会在前30年改革开放的坚实基础上向新的发展方式加快转变。“十二五”时期,温州将大力推进以商贸业、物流业、金融业、旅游业、信息服务业为重点的现代服务业发展,加快推进城乡统筹发展改革,为建设生产、生活、生态融合的现代化国际大都市打下坚实基础。这不仅有力地推动金融业的快速发展,也为温州金融业创新发展创造

18、了良好的外部环境和发展机遇。2、国家政策逐步放开提供充分发展空间温州的民间资本规模庞大,但长期以来,因其逐利性的特性,民间资本流动盲目且无序,投机性较强。2010年国务院出台了“新36条”,明确鼓励、扶持、引导民间投资发展,并且为民间资本进军金融等垄断领域打开了大门。因此,“十二五”期间,温州市将大力引导民间资本阳光化和规范化,引导民间资金有序投入实体经济,实现经济与金融良性互动。2011 年初,我市我市上报温州市个人境外直接投资试点方案,争取成为国内首个允许个人直接投资海外的试点城市。个人境外直接投资的试点对引导民间资金 “走出去”,拓宽资金投资渠道,加强境外投资的便利化,加强温州“走出去”

19、与“引进来”融合具有积极的意义。同时,可为温州进一步推进人民币资本项目可兑换积累试点经验,并为涉及跨境投资业务的信贷业务、金融创新产品等提供广阔的发展空间。3、海洋经济示范区建设对资金提出巨大需求从全国的发展战略来看,海洋经济是“十二五”时期中国经济发展的引擎,党中央国务院正加速部署沿海地区的开发。2010年7月,浙江省被国务院确定为全国海洋经济发展试点城市,浙江海洋经济发展示范区建设成为国家战略。温州作为该示范区的重要组成部分,在“十二五”期间,将全力推动海洋经济发展,实施“海洋经济强市”战略,推进一批“大平台、大产业、大项目、大企业”的建设。 “十二五”期间,温州全社会固定资产投资率每年需

20、达到50%以上,累计全社会固定资产投入将达1万亿元,其中基础设施建设投资累计将达3000亿元。资金需求无疑是金融业加快发展的推动力。4、两大经济区建设提速开辟广阔发展腹地2009年,国务院发布关于推进上海建设国际金融中心和国际航运中心的意见,明确了把上海建设成为国际金融中心的国家战略。上海金融中心的建设有利于集聚长三角地区金融、贸易、信息、人才等优势资源,辐射带动周边地区的经济繁荣和金融业的融合发展。温州作为纳入长三角城镇群的城市之一,将加大与沪杭宁的金融合作,借助金融较发达地区的资源和经验,提升本地金融业的水平。同年,国务院还发布了关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见,把海西经济区

21、的建设也提升到了一个重要的高度。作为海西经济区内经济总量第二的城市,温州与区内其它城市在信息共享、人才流动、经济建设等方面的合作交流,将为温州金融提供更广阔的发展空间。除此之外,海西经济区又是海峡两岸的交流合作的前沿阵地,在全国区域经济发展布局中处于重要位置。温州历来和海峡对岸关系紧密,台资在全市利用外资中占第二位。台湾金融业在中小企业融资、征信授信管理和金融市场管理等方面经验丰富,也对温州的金融业发展有极大的借鉴意义。(图2)温州在两大经济区中的区位(二)面临挑战1、后金融危机时代亟待经济转型和产业升级2008年以来,温州深受金融危机影响,经济增长明显放缓。造成GDP增幅减缓的原因,首先是第

22、二产业的拉动不足。温州的企业多涉足服装、印刷、皮鞋、皮革和打火机等传统制造业,高新技术产业和战略性新兴产业整体规模不大,对第二产业贡献有限。其次,温州生产性服务业发展较缓,成为制约制造业提速的重要因素。现代服务业发展也还存在许多制约因素。因此, “十二五”时期,温州的经济转型与产业升级已是迫在眉睫,而金融业作为促进经济发展的主要支撑行业,也将任重道远。2、区域竞争加剧给温州带来极大压力从经济地位来说,在浙江省范围内,温州的实力正逐渐下降。20062010年温州经济GDP年均增幅为10.5,由前五年高出全省平均增幅1.4%转为低于全省0.2%。与杭州、宁波两大中心城市相比,2010年温州 GDP

23、分别为杭州、宁波的50.7和61.2,比2005年分别下降8.4%和10.2%。同时,温州领先省内绍兴、台州、嘉兴等城市的优势也在逐步缩小。从金融业的发展来说,在浙江省政府2009年11月下发的贯彻国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展指导意见的实施意见中,杭州、宁波、温州被列为我省金融集聚区建设的三大中心城市。近年来,杭州市和宁波市都相继出台了促进金融业发展的政策,金融中心建设已初见成效,并成为上海国际金融中心的有机组成部分。而温州地处长三角和海西经济区之间,两边受到资源争夺的压力,金融业的发展水平仍处于初级阶段,因此要从众多区域金融中心中突围成为温州金融集聚区建设的重要挑

24、战。三、“十二五”时期温州金融业的发展战略(一)指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和省委“两创”总战略,紧紧围绕打造服务民营经济的区域性专业金融中心的总体要求,坚持以特色发展为主线、创新发展为动力、着力健全地方金融组织体系,着力推进地方金融创新发展,着力优化地方金融生态环境,着力维护地方金融稳定,为温州经济转型发展和建设生产、生活、生态“三生”融合的现代化、国际性大都市提供支撑,实现金融与经济、社会的互动和谐发展。(二)发展定位以“十二五”期间温州现代化国际大都市建设为背景,以服务地方经济发展为重点,坚持以民营资本和民营机制为

25、特色,充分发挥温州民间资本规模优势和民营经济创新发展综合配套改革试验区的体制优势,凸显其在民营企业投融资方面的先行示范作用,深化改革创新,争取先行先试,进一步健全地方金融组织体系,进一步拓宽投融资渠道,进一步加强金融业的综合服务能力,进一步优化金融生态环境,努力把我市打造成为连接长三角和海峡西岸两大经济区、服务民营经济的区域性专业金融中心,形成与杭州、宁波金融中心优势互补、错位发展的省级金融集聚区。1、产业定位金融强市切实把金融业作为温州市的重要支柱产业来发展,加快推进金融产业化发展进程,实现“金融强市”。坚持银行业机构与非银行业机构并举,全国性金融机构与地方性金融机构并重,直接融资与间接融资

26、比例协调,大力推进温州金融组织、金融市场、金融服务、金融风险防范体系建设。逐步建立金融中介服务业发达、民间资本投融资渠道通畅、相关专业服务业配套齐全的现代金融产业体系。2、功能定位支持民营经济和中小企业发展以争创温州国家金融综合改革试验区试点为契机,推进地方金融业改革、深化金融业务创新、规范民间金融运行,着力打造全国典型、全省领先、特色鲜明的“民间金融规范发展示范区”和“中小企业金融服务示范区”。 充分利用金融的投融资中介功能,加强其对地方经济转型发展的支撑作用。畅通投融资渠道,满足温州现代化国际大都市建设的资金需求和中小企业创新发展的融资需求,在实现“强金融”的同时,支持“强经济”。民间金融

27、规范发展示范区。立足民间融资活跃和民间金融创新活跃的基础条件,大力推进民营金融组织试点和民间资本投资平台建设,引导民间金融规范化和阳光化。深化小额贷款公司试点,开展民间资本管理服务公司试点,组建民间借贷登记服务中心;大力培育区域性资本市场,推进股权投资业发展,做大做强股权营运中心,组建温州金融资产交易所,拓展民间资本投资服务中心功能,促进资本与项目、资本与企业、资本与市场、资本与资本的有效对接。中小企业金融服务示范区。立足民营企业的融资发展需求,逐步健全金融机构体系和中介机构体系,为传统产业的转型升级提供综合配套服务。探索区内金融产品和服务创新,为中小企业开发个性化的融资产品。同时,大力发展上

28、市融资、债券融资等直接融资方式,拓宽中小企业的融资渠道。3、区位定位加强金融业区域影响力加强与周边地区的金融资源互动。积极参与长三角一体化进程,争取融入上海金融中心建设的整体布局,成为上海国际金融中心大网络中的重要组成部分;加强金融业对海西地区的辐射作用,促进与海西地区相关的投融资业务发展;进一步推进与台湾地区的金融业交流互动,努力成为连接长三角和海西经济区、服务民营经济的区域性专业金融中心。(三)发展目标1、总体目标力争到2015年底,全市基本形成具有一定比较优势的金融组织框架,实现地方金融业发展水平和金融服务创新能力的明显提高,实现民间金融规范健康发展,努力将我市打造成为地方金融改革创新试

29、验区、民间金融规范发展先行区、中小企业金融服务示范区,形成民间资本集散的“资本之都”,使我市金融业的规模、质量和效益保持“全省领先、全国一流”水平。“十二五”期末,温州金融增加值达到720亿元,年均增长21%,金融业增加值占GDP的比重达到15%,占第三产业增加值的比重达到30%;银行业本外币存款和本外币贷款分别超过16000亿元和13000亿元;银行业不良贷款率维持在1%以下;保险业保费收入超过180亿元;企业上市数量超过30家,募集资金总额超过300亿元;金融业对地方的税收贡献率达到8。2、细分目标金融机构形成国内外多种所有制金融机构共同发展、功能互补、规范稳健、覆盖广泛、竞争有序的金融组

30、织体系。大力推动银行业、保险业机构总部和外资银行分支机构落户温州;推动证券业机构在温设立分公司。推动地方金融机构的发展,做大作强温州银行。稳步推进农村合作金融机构股份制改革试点,“十二五”期间完成全市农村合作金融机构改制为股份制农村商业银行。加大对小企业和三农的信贷支持,力争2015年末小额贷款公司数量达到100家,村镇银行、农村资金互助社及其分支机构超过30家。大力发展中介机构,形成会计、法律、评估、咨询等各类机构齐全,信用调查、投资中介等各类业务齐备的金融中介体系。金融市场形成货币市场、资本市场、保险市场、外汇市场协调发展的金融市场体系。到2015年末,争取银行本外币各项存贷款余额分别超过

31、16000亿元和13000亿元,年均增长20%。全市在境内外股票市场上市公司数量达到30家以上,融资总额超过300亿元。全市保费收入年均增长12%,到2015年达到180亿元左右,保险深度争取达到3.8%,保险密度争取达到2000元/人。 金融生态环境通过改革与发展,把地方金融机构建设成权责清晰、资本充足、内控严密、运营安全的现代金融企业。提高金融机构的盈利能力、风险防范和化解能力,金融机构的盈利水平、资产质量继续保持全国领先水平。不良贷款率控制在1.0%以下,社会信用体系建设健全,金融征信体系、支付体系等金融基础设施完善。基本建成以政府为领导、金融管理与监管部门为主体、有关行政执法部门为支撑

32、、社会各方面共同维护的金融监管安全体系。四、“十二五”时期推动温州金融业发展的重点举措(一)健全机构体系,增强金融业综合服务能力“十二五”期间,温州金融业要紧紧围绕区域性金融中心建设的目标,构建适应温州经济特点和结构转型需要的类型齐全、分工合理、高效安全的金融机构体系。1、引导各类银行机构差异化发展促进大型商业银行、股份制商业银行等各类机构之间的不同定位,营造良好的差异化竞争环境。鼓励国有商业银行加强对地方基础设施建设的支持作用,扩大对公路、铁路、机场、电网、港口等政府重点项目的信贷支持;鼓励股份制商业银行、城市商业银行加大对中小企业的信贷投入,设立专业化的中小企业服务部门,创新各类信贷产品,

33、助推民营经济发展;鼓励政策性银行和农村金融机构提高服务农村经济的力度,通过发放农业产业化龙头企业贷款、农业科技贷款、农业小企业贷款等,着力培育特色优质客户群,满足企业经营需求;充分发挥邮政储蓄银行的县域服务功能,稳步推进小额信贷、公司业务、个人商务抵押贷款等新业务的发展。此外,按照“布局合理、竞争有序”的原则,积极稳妥地引进与温州现有银行产品互补性强的 “管理科学、特色鲜明、产品多样、服务优良”的辖外银行机构到温州设立分行;积极吸引在品牌、资金和服务等方面具有领先优势的外资银行机构到温州设立分支机构,拓展与国际金融业的广泛合作。2、大力发展地方性金融组织完善地方性金融组织体系,争取设立民营银行

34、,扩大地方金融机构份额,增强地方金融机构实力,充分发挥地方金融机构在温州经济转型发展中所起的作用。促进农村合作金融机构可持续发展。构建和完善农村合作金融公共服务平台。稳步推进农村合作金融机构股份制改革试点,2011年开始通过增资扩股全面推进农村合作银行试点改制为股份制农村商业银行,2年内完成全市农村合作金融机构全部改制为股份制农村商业银行的目标。将市区农村合作银行构建成资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、效益良好、具有创新能力和竞争力的现代股份制农村商业银行。增强县城农村合作金融机构服务“三农”和支持小企业功能。推进村镇银行、农村资金互助社发展。加快村镇银行、农村资金互助社在温设立步伐,积

35、极引进辖内外的银行业金融机构到温州市设立村镇银行,到2013年末全市新型农村金融机构及其分支机构(村镇银行、农村资金互助社)总数达到30家,到2015年末全市每一个中心集镇均设立一家以上村镇银行或农村资金互助社。支持在现已开业村镇银行周边集镇设立村镇银行分支机构。探索开展由优质民营企业作为发起人组建村镇银行试点,争取开展小额贷款公司转化为村镇银行试点。加大对村镇银行发展的支持力度,完善对村镇银行贷款规模的管控方式,并为其及时提供大小额支付结算、征信系统接入等全方位的服务,充分发挥其支持“三农”的社会效应。巩固和扩大小额贷款公司试点。完善规划布局,建立准入制度,健全监管机制,积极向上争取试点指标

36、,力争2013年末小额贷款公司控制发展到100家,注册资本总额800亿元左右,实现中心镇和功能区全覆盖;全市新型农村金融机构及其分支机构(村镇银行、农村资金互助社、贷款公司)总数达到30家。探索组建小额贷款公司联合体,设立以行业龙头企业为发起人的行业性小额贷款公司。争取在全国率先开展融资比例、融资渠道、业务创新等方面先行先试,争取提高小额贷款公司自然人参股比例,放宽单一投资者持股比例限制。推动温州银行做强做大。充分发挥其本土优势,进一步扩大银行规模,增加服务网点,力争“十二五”期末存贷款余额超2000亿元,资产总额超1500亿元,综合实力及核心竞争力跻身全国同类城市城商行第一梯队;加快引进战略

37、投资者步伐,优化公司治理结构,形成性质多元、梯次分明、相互制衡的股权结构;积极采取增资扩股、引入战略投资、发行银行次级债和股票上市等措施,建立持续有效的动态资本补充机制;加快跨区域经营步伐,支持其设立分行,努力推进温州银行由传统型银行向创新型银行跨越、由地方性银行向全国性银行跨越。“十二五”期间争取新设分行3-5家,牵头发起组建村镇银行3-5家。进一步完善中小企业融资方案,创新信贷产品,提升对民营经济的服务能力3、加快其他金融机构建设推进证券、期货公司建设。“十二五”期间争取吸引国内大型证券期货公司在温州设立1-2家分公司, 进一步提高温州证券期货业整体水平;加强证券行业对本地经济的支持力度,

38、鼓励证券机构为本地企业进入资本市场融资提供中介服务,促进企业做强做大;强化证券、期货行业的本土化建设,鼓励民营资本进入该领域,研究探索民营机构的合理经营模式和治理结构;加强与周边地区的合作,进一步拓展客户来源;丰富理财产品种类,进一步拓宽客户投资渠道;积极引进专业人才,组建投资顾问团队,优化投资咨询服务;支持和鼓励证券期货机构合理设置经营网点,加强行业自律,打击非法经营;支持证券期货机构加强对投资者的教育,打造有吸引力的特色服务品牌。促进保险机构改革发展。努力打造浙南保险业中心城市,在温州设立保险总公司。积极推动温州民营资本入股保险公司,鼓励保险机构升格为省级分公司,加快省级保险公司和引进保险

39、公司后援服务中心、服务外包中心、数据处理中心、区域培训中心等机构落户温州,增强本地保险机构服务经济社会发展的能力。探索发展相互保险公司、自保公司、保险合作社和政策性公司等新型组织形式。鼓励和引导保险资金投向重大基础设施建设。引进和培育基金公司、信托公司。争取引入1家以上基金公司;提升本地基金公司研究管理实力。积极创造条件,恢复设立信托机构。4、提高中介机构服务水平积极推动担保机构等融资性中介机构健康发展。支持民间资本发起设立融资性担保公司,支持各类担保机构采用购并联合、引进嫁接等形式,与国内外实力强的担保机构合资合作,做大做强,向集团化发展。不断完善和加大对担保企业的财政支持力度,充分使用好市

40、财政对担保企业的专项扶持资金,重点支持业绩优良的担保企业做大做强,探索建立全市性的中小企业再担保体系。落实浙江省融资性担保公司管理试行办法,加强对融资性担保公司的规范化管理和监督。继续加强银保合作,创新担保业务品种,推出更多适合中小企业融资需求的金融产品和服务项目。支持担保公司创新担保产品和担保服务,建立多层次、多方面、多功能的担保服务体系。建立健全担保公司的信用评级和征信管理体系,推动建立银行业金融机构与融资性担保公司的信息共享机制和风险分担机制。加强全市典当寄售行业监管工作,把好准入关,推进典当、寄售行业健康发展。探索设立融资租赁公司。充分发挥金融租赁在解决中小企业融资问题上的突出优势,尤

41、其要利用好其信用风险规避功能,通过盘活固定资产、优化资源配置,促进中小企业发展,引导消费。按照市场化原则整合、再造现有、评估、审计、会计等中介服务机构,培育一批诚信水平高的专业化中介服务机构,促进中介服务业市场化发展,提升中介服务业整体的专业化服务水平。同时,严格中介服务行业准入、退出等行业监管,形成良好的中介服务行业执业规范,提高公信力。(二)强化区域资本市场功能,拓宽中小企业投融资渠道通过大力推进企业上市和发展债券市场,促进股权投资基金产业发展,打造区域性产权交易中心等多种方式推进资本市场发展,最大限度地发挥金融市场资源配置的功能。1、加快推进企业上市按照“改制一批、培育一批、上市一批”的

42、思路,坚持政府推动和政策激励双轮驱动,主板和创业板市场统筹规划,境内和境外上市同步推进,直接上市和间接上市协同并举,推动企业多渠道、多形式上市融资,充分利用中小企业板和创业板市场实现跨越式发展。为拟上市企业与私募股权投资基金进行搭桥,利用私募股权投资基金助推企业上市。积极发掘有潜力的企业,培育和扩大优质上市后备资源,上市后备企业保持在50家左右。完善推进企业上市政策,加大培育和扶持力度,给予拟上市企业用地、财政补助、人才引进等方面更多的支持;建立拟上市企业“绿色通道”制度,落实好“一企一策”和“一事一议”制度,努力提高办事效率。分层次对上市企业进行排队整合,按照主板、创业板、中小板和海外等不同

43、层次,给予“一对一”扶持辅导。引导证券公司,基金和银行等进入重组和兼并服务领域。2、大力发展债券融资以市场为导向,根据温州经济发展特点,抓住有利的经济和金融形势,引导培育多层次的发债主体。鼓励金融机构开发新型债券产品,引导转型企业利用债券融资渠道,满足中长期资本需求。扶持符合条件的中小企业和民营企业发行企业债券、公司债券等,拓展多元化融资渠道。增加中长期企业债券的发行规模。积极推动债券市场产品创新,充分利用金融市场工具拓展融资渠道。开办中小企业集合票据业务,完善风险控制、信用增级等相关配套服务,扩大中小企业集合票据发行规模。支持符合条件的法人金融机构利用发行次级债等渠道,建立补充资本的有效机制

44、。利用债券市场加强市政债券流动性,提高政府融资能力。3、促进股权投资业发展。鼓励本土创业投资基金、风险投资基金、产业投资基金和成长型企业股权投资基金的设立、发展,大力推动创业投资企业进入备案管理系统,促进股权投资管理机构集聚,吸引境内外优质的股权投资企业落户温州。组建股权投资行业协会,通过政府引导、行业运作,将温州充裕的民间资本转化为产业资本,积极打造民间资本转化示范区。设立温州市级产业投资基金,重点引导支持温州产业集聚区、功能区建设,支持传统优势产业加快发展。组建温州人股权投资基金,完成募集资金30 亿元。完善创业投资引导基金运作模式,按照“政府引导、民间参与、市场运作、管理规范”的原则,发

45、挥政府财政性引导基金作用,引导民间资本进入战略性新兴产业、创业创新活动和地方金融产业等领域,实现资本与产业良性互动。4、打造区域性产权交易中心积极推进区域性产权交易平台的规范和创新发展。发挥民间投资服务平台作用,支持和推动股权营运中心做大做强,引导民间资本服务中心拓展服务功能,支持风险投资研究院创新发展,提高资本配置效率。鼓励和支持企业改制为股份有限公司,鼓励和引导非上市公司在股权营运中心平台挂牌,开展融资和股份流转;推动股权质押登记和企业并购重组服务平台建设,为各类股权投资基金提供投资机会和退出通道;强化信息报告制度,形成上市公司后备资源筛选机制。完善营运中心服务,提升股权营运中心资产评估、

46、咨询、财务等中介服务的质量。探索组建温州金融资产交易所,改善信贷资产的流动性,实现民间资金有效对接。(三)开发地方特色金融产品,增强地方经济和海洋经济发展的金融要素支撑鼓励金融机构加快转变自身的发展方式,通过业务、产品方式等方面创新,进一步增强服务地方经济能力。1、加快金融业务和产品创新支持商业银行、农村合作金融机构、村镇银行、小额贷款公司等机构立足温州经济和地域特点,积极开发适应小微企业和农户需求的金融产品;支持银行机构做大联户联保贷款、小额信用贷款、农房抵押贷款、林权抵押贷款、股权贷款、知识产权质押贷款等新型信贷业务,并探索创新企业转型升级急需的并购重组、流通渠道等贷款新产品。争取设立消费

47、金融公司,发展消费金融业务。提升保险业的自主创新能力,加快保险产品开发。大力发展中小企业保险业务,将资信调查、出口信用保险、行业信息发布与货款催收等服务有机结合起来,帮助企业化解出口收汇等外贸风险。大力发展涉农保险,以完善政策性农业保险和农房保险为重点,逐步建立多层次体系、多渠道支持、多主体经营的农业保险体系。积极开展医疗责任险、火灾公共责任险和自然灾害公众责任保险试点,扩大责任保险在公共场所和高危行业等领域的覆盖面。发展商业性的补充养老和补充医疗保险业务,促进建立多层次社会保障体系”。拓展科技保险,争取在重大装备等领域率先突破,提升温州企业科技改造和自主创新能力。研究探索巨灾风险保障机制,争

48、取台风巨灾和农业巨灾保险等险种先行先试,在全省率先建立巨灾风险保障基金。2、拓展银企、银证、银保合作领域搭建政银企合作平台,开展银企对接、银项对接服务,加大对中小企业的融资支持。支持银行机构深入探索与小额贷款公司、农村资金互助社、中小企业信用担保机构等组织的业务双赢合作,开展以专利、商标、专有技术等无形资产质押为代表的担保融资创新试点,探索小额贷款公司与国有大型银行合作开展中小企业专营业务。推进资产证券化。鼓励和引导商业银行与保险公司开展深层次合作,加快推进企业贷款履约保证保险,积极开展城乡小额贷款保证保险险种试点,探索中小企业贷款与保证保险、意外保险相结合的金融解决方案,大力推动信贷相关保险

49、险种试点。开展个人商务贷款、消费贷款、联保贷款、保证贷款等业务,推动双方从手续费合作向战略合作转变;建立信息交换机制,在双方共同覆盖的业务领域,实现信息共享。3、加大对海洋经济发展的支持力度加大信贷资金支持力度。积极支持金融部门参与发展海洋经济,鼓励银行业金融机构加大对海洋经济重点领域、重点项目、重点企业的信贷资金投放和金融支持。强化对“三位一体”港航物流服务体系的金融服务,对重大港口基础设施、物流储备基地和集疏运项目优先安排信贷资金给予支持。加大对现代海洋产业体系的金融支持,创新港航物流、船舶融资、航运融资等金融服务业态。搭建银企合作平台,引导银行业金融机构以项目贷款、银团贷款等多种模式对海

50、洋经济重大建设项目重点给予资金支持。优化资金、机构等资源配置,支持十大重点海洋产业区块建设。加大海洋融资支持力度。大力支持海洋经济相关企业和项目利用债券市场拓展直接融资渠道,积极推动港口码头、岸线开发等海洋基础设施建设相关企业发行中长期企业债券,支持海洋产业中符合条件的企业在银行间债券市场发行短期融资券、 中期票据等债务融资工具。依托十大重点海洋产业区块,支持海洋经济中市场前景好、发展潜力大、技术含量高的优质中小企业发行中小企业集合票据(债券)。探索建立资源集成、优势互补风险共担的多元化融资机制,开发债权、 股权相结合的融资模式,满足海洋经济相关企业从初创期到成熟期各发展阶段的融资需求。着力创

51、新海洋金融服务。引导银行业金融机构加快沿海地区机构增设,优先保证海洋经济重点地区金融服务覆盖。着力开展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运资金结算、离岸金融业务等海洋金融服务创新,为船舶、航运、港口物流等产业健康发展提供金融保障。(四) 加强政府引导和规范作用,推动资本的有效转化1、鼓励信贷资金流向重点发展领域和中小企业继续发挥市级金融机构业绩考核引导作用。加大对重点项目、小企业、“三农”及民生的信贷投入。加强信贷政策与地方产业政策的协调配合。加大对战略性新兴产业、现代服务业和高效生态农业的信贷支持,约束对高污染、高耗能、重复建设等行业的资金投入。加大对海洋经济重点建设项目的信贷支持。

52、大力推动特色优势行业的改造提升,促进企业并购重组和技术转型升级。加大对以民营经济为主的小企业的信贷投入。鼓励商业银行建立适合小企业特点的商业银行信贷管理机制,完善小企业信贷政策制定和信贷产品创新措施。加大微小企业信贷投入,通过激励与强化监管相结合的方式,确保小企业贷款的年均增速不低于全部贷款的增速。进一步加强对县域欠发达地区和“三农”的扶持力度,发挥各类涉农金融组织在信贷支农方面的优势互补作用,探索农业信贷方式创新,提高服务水平。2、拓宽民间资本投资领域,规范资本流动贯彻落实国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展若干意见”和温州市人民政府关于鼓励和引导民间投资健康发展的实施意见(温政发20107

53、4 号),充分发挥民间资本充裕优势,鼓励和引导民间投资进入基础产业和基础设施、市政公用和社会事业、现代服务业和现代农业、战略性新兴产业和先进制造业等领域。在经济中等发达、民间资本活跃、正规金融机构服务不足、有一定的规模经济辐射效应的地区开展民间资本管理服务公司1试点,以规范和加强民间资本的有序投资与管理。2011年在2-4个已设立金融工作机构的县(市、区),各选择1个行政村或乡镇先行开展试点工作。探索在瑞安等地开展民间借贷登记服务中心试点,为民间资金交易公开化、规范化和非人格化搭建一个合法的平台。3、健全政府融资平台,促进资金与政府项目的对接进一步做大做强市级国资营运平台,以国债、规费、土地、

54、存量资产、税收等注入方式,将分散的资源、资产、资金整合转化为资本,通过发行企业债、银行贷款、上市、信托等方式为政府重大项目进行融资, 形成政府主导、市场运作、社会参与的运作模式。鼓励以建设-转让(BT)、建设-经营-转让(BOT)、转让-经营-转让(TOT)、私人-公共-私人(PPP)等多种创新机制进行融资,助推赢利性政府投资项目与民间资本的有效对接。(五)深化利率市场化改革,实现正规和民间金融价格“接轨”通过提升正规金融机构竞争能力、指导新型金融组织利率市场化、规范民间借贷组织的经济活动和加强利率水平的披露和监测,促进正规金融机构利率、新型金融组织和民间借贷利率形成良性互动,逐步实现利率并轨

55、的市场化利率体制。1、提升正规金融机构竞争能力加强正规金融机构对中小企业的信贷服务能力,缩小服务的空白区。从商业银行的自主定价权的提升入手,逐步提升其竞争力与信贷服务能力。有限度地放开银行机构存贷款利率,温州区域内的地方法人银行机构吸收的人民币定期存款实行浮动利率,最高可在中国人民银行公布的法定存款利率基础上上浮50。银行机构发放的贷款利率可以自由浮动,由借贷双方自行议定。拓宽正规金融机构的盈利渠道,满足企业规模化对金融服务质量与多样化的需求。2、指导新型金融组织利率市场化建立温州地区信贷资产转让与回购市场,指导新型金融组织与温州地区银行机构之间进行信贷资产的短期转让与回购,形成资金批发新市场

56、。鼓励新型金融组织“抱团”形成相互担保机制,从而提高自身能力与获得入场资格的可能性。引导新型金融组织以抱团的形式进入银行间同业拆借市场,参与短期资金头寸调剂。对新型金融组织、民间资本管理服务合作社等创新组织,要在法律规定的利率浮动幅度(最高不得超过中央银行同档次基准利率的4倍)内,改进利率定价机制,根据不同时期、不同客户、不同风险状况和资金成本等因素,确定不同的利率水平,形成差别化、有浮动的利率价格体系,推进自身利率市场化程度。3、规范民间借贷组织的经济活动对民间利率体系实行结构化分类管理。鼓励资本规模大的非正规金融机构参股正规金融机构,变间接投资为直接投资,对以合理方式让渡资金使用权的非正规

57、金融机构给予合法地位。加强民间利率体系的风险监管,且在监管过程中,要始终以资金价格,即利率为着眼点和风向标,通过间接手段引导民间金融活动的有序发展。4、加强利率水平的披露和监测建立利率监测和披露的实施细则,定期对市场利率进行统一披露,加强对资金供求双方的窗口指导。加强对新型金融组织、创新组织等内部利率定价机制的指导和监督,制止高利贷行为。发现管理对象有利率违规等情节的,要会同当地人民银行给予查处。扩大监测范围,增加监测网点,构建更具代表性的温州民间借贷市场综合利率监测体系,切实加强民间借贷利率监测,提高监测数据真实性。加强宣传,抑制民间借贷市场利率的异常波动,引导规范市场利率。(六)抓紧金融集

58、聚区建设,提高金融业服务效率1、加快推进“一区一街”建设明确“一区一街”的不同定位,打造总部后台管理及零售型金融服务分业发展的空间格局。滨江商务区CBD核心金融功能区。大力推进滨江商务区CBD核心金融功能区建设,着力建设金融中心管理大楼、国际投资大楼、融资担保大楼、股权投资基金大楼等,并同步推进基础配套设施建设,完善商务环境,实现金融要素集聚,主要吸引金融法人机构、市级金融机构、监管部门、全国性或区域性总部以及国内外有较大影响的信用评级、资产评估、融资担保、投资咨询、会计审计、法律服务等与金融相关的中介服务机构的总部或区域总部和分支机构入驻,打造总部机构密集、功能完善的金融总部集聚区。同时,借

59、助滨江商务区优越的设施及密集的各类金融机构,可在其内部打造金融后台服务业集聚区,致力于服务本地微小金融组织的同时,着力引进国内外金融机构的各类数据中心、资金清算中心、银行卡中心、研发中心、灾备中心、呼叫中心、单证中心等后台服务机构,形成以金融后台服务、金融创新服务、金融信息服务、金融衍生服务为主的金融后台集聚区。车站大道金融街。区划范围涵盖站前大道及周边街道,明确车站大道金融街的功能定位,充分发挥现有金融机构密度高、种类全等区位优势,对既有业态进行整合提升,将主要金融机构的总部和后台管理职能部门向滨江商务区转移,结合本区块人流量密集、商业发达的特点,主要吸引金融分支机构、营运前台入驻,以境内外

60、各类金融机构的市场服务作为核心业态,进一步做大做强零售型金融服务产业。同时,完善配套设施,统一规划建设,增强金融服务功能,提升形象和财富效应。按照形成金融机构密集、要素市场完备、集散功能强大的金融机构和市场集聚区。2、形成3大核心服务区的分布格局促进各类机构向特定区块集聚。民间资本投资服务区。整合温州乃至全国优质项目资源和民间资本资源,打造统一高效的信息平台,为资本与项目、资本与企业、资本与市场、资本与资本提供专业化、标准化、全方位、一站式的对接服务;吸引国内外著名投资机构,基金公司、法律咨询、中介机构入驻,以项目为载体,多元化地创新资本组合方式,引导民间资本合法、规范、有序地进入资本市场和实

61、体经济;引入专业研究机构,在区内开展民间资本投资研究和培训、提供咨询,引导民营企业更新投资和发展观念,推进温州地方经济转型升级和重大项目建设;利用集聚区内会展设施,组办高端投资论坛,促进区域内信息共享,实现资本跨区域流动,真正做到中心的辐射效应。中小企业融资服务区。在集聚区内规划中小企业融资服务区块,设立中小企业融资服务中心,为中小企业提供政策、贷款、上市、股权转让、融资担保等一系列金融咨询服务;吸引银行、证券、小额贷款公司、担保公司等入驻集聚区,缩短机构与客户的距离,提高服务效率;同时,引进研究机构及金融机构的后台研发部门入驻,探索区内金融产品和服务创新,争取各种新型业务试点,为中小企业开发

62、个性化的融资产品。浙南保险集聚区。抓住浙南保险监管机构落户温州的契机,积极推动温州保险业集聚发展;在集聚区内规划保险企业区块,吸引温州现有保险机构迁入集聚区,并引进其他与保险业有关的机构,如保险中介机构,保险服务中心等入驻;对于新设上述机构(含升格)的,根据不同层级给予不同的财政补助及税收减免。(七)促进地区间合作交流,增强金融业区域影响力充分利用地缘、信息上的独特优势,加强区域间的合作,学习金融较发达城市的经验,在金融市场、金融机构、金融监管、金融人才等各方面加强交流。1、加强金融业对浙南地区的辐射加速温州与台州、丽水三地之间的金融资源互动,加强银行、证券、保险、担保等各类金融机构的跨区域合

63、作,搭建区域金融发展平台,使温州首先成为浙南地区的投融资中心。在产品研发与营销、资源共享、风险防范、人员交流等方面加强协作,实现金融资源的跨区域优化配置,充分发挥地方性金融机构的能动性,加强浙南金融业集聚性,提升温州金融业的对外辐射性。2、加强长三角和海西区衔接积极响应国家建设上海国际金融中心的战略部署,主动对接上海国际金融中心建设,学习和借鉴上海金融业发展的成果和经验;加强与杭州长三角南翼金融中心、宁波长三角南翼区域金融服务中心的合作交流,争取同步试点、共享政策,实现错位发展,加快融入和积极推进长三角金融一体化进程。发挥温州的区位优势和资金优势,利用海西经济区建设的契机,实现区域内信息共享、

64、人才流动、经济建设等方面的合作交流,拓宽温州金融业的发展空间。3、加强与台湾金融业的合作积极引进台湾银行业、保险业、证券业、期货业、基金公司等金融机构到温州设点或参股温州金融企业,发展各类金融市场创新业务,为温州经济建设提供更全面的金融服务。尝试温州市股权营运中心与台湾兴柜市场的对接,探讨建立区域性场外交易市场的可行性。成立创业投融资平台,探索组建金融控股公司,增强“走出去”的综合竞争力。五、“十二五”时期温州金融业发展的保障措施(一)强化组织与监管1、健全管理体制强化地方党委政府对金融的领导。明确管理职责,理顺管理体制,建立能够强有力推进温州金融产业发展的新型金融管理体系。进一步发挥市金融办在温州金融改革创新和地方资本市场建设发展的桥梁纽带、支撑服务和参谋助手作用。强化地方金融管理部门与国家金融监管部门之间的沟通协调,完善日常工作合作机制与重大突发事件预警、处理机制,建立条块结合、分工协作的监管协调机制,防范系统性、交叉性风险,防止出现监管真空。设立地方金融监管服务中心,对小额贷款公司、股权投资公司、民间资本管理服务公司等各类金融组织进行统一归口管理,解决分散监管和监管盲区问题。2、加强风险监管强化对行业的动

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。