(推荐)培养学生的创新能力使学生顺利完成高中物理学习

(推荐)培养学生的创新能力使学生顺利完成高中物理学习

《(推荐)培养学生的创新能力使学生顺利完成高中物理学习》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(推荐)培养学生的创新能力使学生顺利完成高中物理学习(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、培养学生的创新能力,使学生顺利完成高中物理学习厦门六中 石昌信高一物理是整个高中阶段物理学的基础,学生能否尽快适应高中的物理学习,将影响整个高中阶段物理的教与学,高一新生在学习物理的过程中,普遍存在着不同程度的困难,究其原因,主要有两方面:一是学生的思维形式仍以形象思维为主,很大程度上属于经验型,思考问题时还有很大的片面性与表面性;二是高中物理教材与初中教材相比,在物理概念、物理规律上存在着跨度较大的“阶梯”。刚刚进入高一年的学生,面临从初中形象思维向高中的抽象思维转变,跨度大、难度大。由于高中物理教材与初中教材的知识梯度主要表现在物理概念、物理规律、物理方法上存在着跨度很大的阶梯,使刚进入高

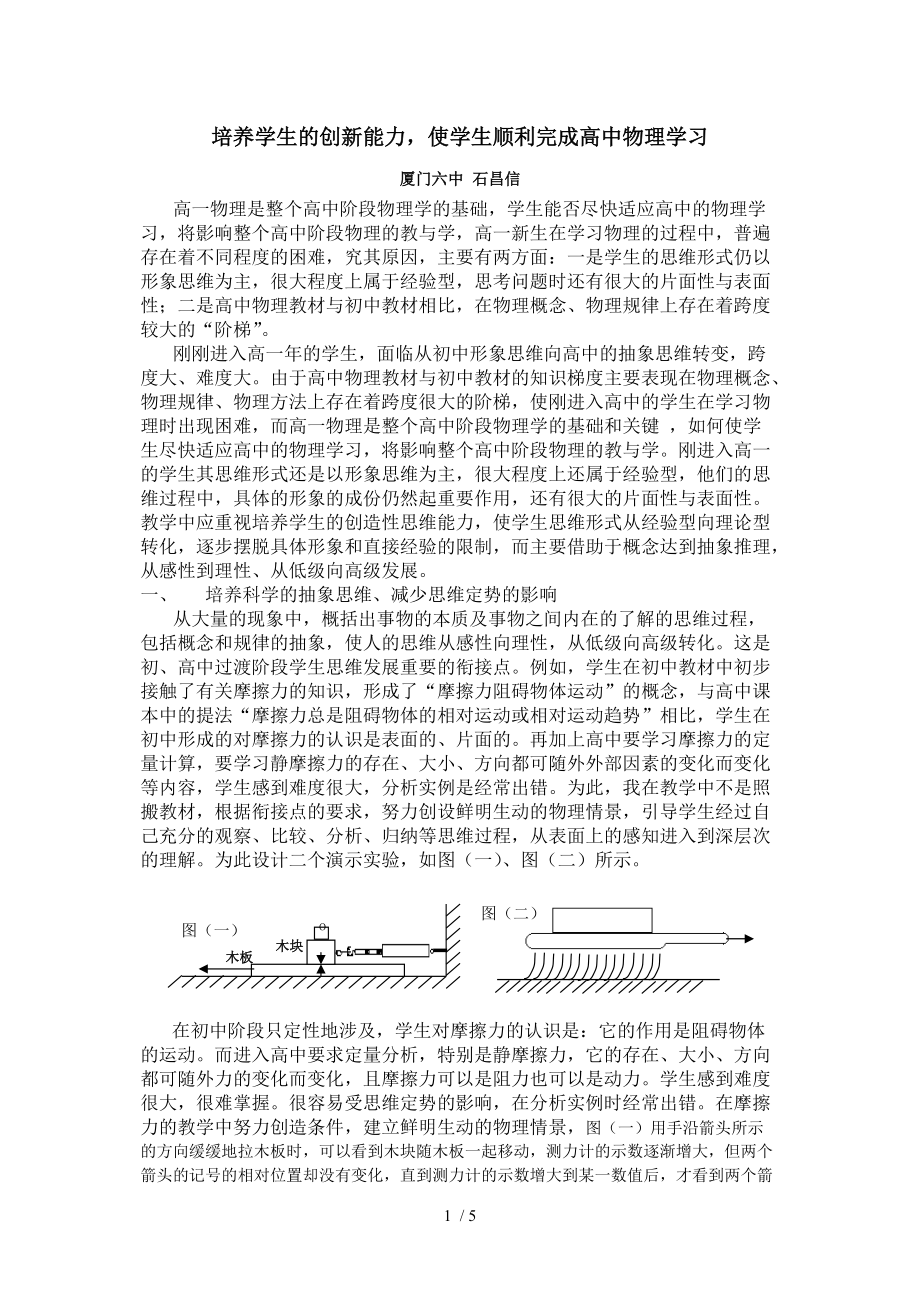

2、中的学生在学习物理时出现困难,而高一物理是整个高中阶段物理学的基础和关键 ,如何使学生尽快适应高中的物理学习,将影响整个高中阶段物理的教与学。刚进入高一的学生其思维形式还是以形象思维为主,很大程度上还属于经验型,他们的思维过程中,具体的形象的成份仍然起重要作用,还有很大的片面性与表面性。教学中应重视培养学生的创造性思维能力,使学生思维形式从经验型向理论型转化,逐步摆脱具体形象和直接经验的限制,而主要借助于概念达到抽象推理,从感性到理性、从低级向高级发展。一、 培养科学的抽象思维、减少思维定势的影响图(二)木块 1木板图(一)从大量的现象中,概括出事物的本质及事物之间内在的了解的思维过程,包括概

3、念和规律的抽象,使人的思维从感性向理性,从低级向高级转化。这是初、高中过渡阶段学生思维发展重要的衔接点。例如,学生在初中教材中初步接触了有关摩擦力的知识,形成了“摩擦力阻碍物体运动”的概念,与高中课本中的提法“摩擦力总是阻碍物体的相对运动或相对运动趋势”相比,学生在初中形成的对摩擦力的认识是表面的、片面的。再加上高中要学习摩擦力的定量计算,要学习静摩擦力的存在、大小、方向都可随外外部因素的变化而变化等内容,学生感到难度很大,分析实例是经常出错。为此,我在教学中不是照搬教材,根据衔接点的要求,努力创设鲜明生动的物理情景,引导学生经过自己充分的观察、比较、分析、归纳等思维过程,从表面上的感知进入到

4、深层次的理解。为此设计二个演示实验,如图(一)、图(二)所示。 在初中阶段只定性地涉及,学生对摩擦力的认识是:它的作用是阻碍物体的运动。而进入高中要求定量分析,特别是静摩擦力,它的存在、大小、方向都可随外力的变化而变化,且摩擦力可以是阻力也可以是动力。学生感到难度很大,很难掌握。很容易受思维定势的影响,在分析实例时经常出错。在摩擦力的教学中努力创造条件,建立鲜明生动的物理情景,图(一)用手沿箭头所示的方向缓缓地拉木板时,可以看到木块随木板一起移动,测力计的示数逐渐增大,但两个箭头的记号的相对位置却没有变化,直到测力计的示数增大到某一数值后,才看到两个箭头记号相对位置发生变化。本实验让学生自己观

5、察、分析、归纳出木块受到的静摩擦力随拉力增大而增大,而且有个最大值 ,同时可以使学生对“相对静止”有一个较鲜明的感性认识。图(二)所示用一把刷子,上面绑上重物,把刷子放在铺有毛巾的桌面上,用力拉刷子使其相对桌子有运动的趋势,让学生观察、比较、分析、归纳,得出静摩擦力的方向与物体的相对运动方向相反。(从毛刷弯曲的方向,看出刷子所受静摩擦力的方向)。通过上面二个演示实验,学生由生动的物理情景中,从表面上的感知进入到深层次的理解,从形象思维向抽象思维转变,同时削除初中思维定势的影响。二、 培养学生的发散思维、提高学生适应高中物理的学习能力:发散思维是创造思维的主要成分,其特点主要表现在求异、奇特、想

6、象丰富和不循常规。思维发散的程度,是跟人的经验、知识的积累,以及心理发展等因素有关。发散思维具有思维方位的多向性、思维的超前性、思维方式的独创性。所以在物理教学中,要重视知识的纵横了解,使学生的思维具有多向性,又有创造性,从多方面去发展思维 。利用典型例题进行一题多解、一题多变、一题多用的练习,引导和启发学生分析知识结构,理解所学内容,使学生的思维能有广阔性、灵活性和创造性的品质。如在上运动学的习题课中,用下面的例题培养学生发散思维能力:LV1V2乙甲图(三)例:甲、乙两小车向着同一方向做直线运动,乙车在前、甲车在后,开始计时时,甲、乙两车间距为L,如图(三)所示,若乙车以速度v2做匀速直线运

7、动,甲车以初速为v1(v1v2)、加速度为a1做匀加速直线运动,则在甲车追上乙车之前,甲、乙两车间最大距离是多少?(引导学生正确分析物理过程、物理条件,形成正确的物理情境。)分析过程:当甲车做匀加速直线运动时,一定能追上乙车,只是在追上之前两者的相对速度不断变化,再引导学生从以下几个方面考虑解题方法: 利用临界条件; 变换参考系; 利用图像; 利用函数极值。使学生从多方位进行思考,寻找解题途径。 利用临界条件: 开始阶段,由于甲车速度小于乙车速度,两车间距离将逐渐增大;当甲车的速度大于乙车速度时,两车之间的距离又将逐渐减小。因此,当两车速度相等时即相对速度为零时,两车之间的距离最大。设t 时刻

8、两车速度相等,则 v1 + a1t = v2 , t = ,又 S = ( v2t + L ) ( v1t + a1t2 ) , 将t代入即得两车之间的最大距离: Smax = + L 变换参考系: 取乙车为参照物,则甲车相对乙车的初速度大小 v0 = v2 v1 ,其方向与 v1 、v2 方向相反;甲车相对乙车的加速度a1 ,a1 的方向与v1 、v2相同,则在与v1 、v2 相反的方向上,甲车相对乙车做的是初速度为v0 、加速度为 a1 的匀减速直线运动,故当甲车相对于乙车的速度vt 0 时、甲车相对乙车的最大位移为: S、= = ,因此两车间的最大距离为: Smax= + LV2V1vt

9、A CB甲乙 0 tc图(四) 利用运动图像:作出两车运动的v-t 图像如图(四)所示,交点c 表示两车速度相等,其对应时间应满足:v1 + a1tc = v2 则tc = , 在 t tc 时,在任意时间间隔内,乙车的位移将大于甲车的位移。可见 tc 时刻,甲、乙两车的位移差达最大值,这个位移差应等于ABC的面积,即有:S、max= ABAC = ( v2 v1 )tc = 故两车间距的最大值:Smax= + L 利用函数极值:t 时刻两车间距:S = ( v2t + L )-( v1t + a1t2) = - a1t2 + ( v2 v1 )t + L根据二次函数y = ax2 + bx

10、+ c (a 0),当x = - 时,函数有最大值: ymax= ,据此,可得最大值:Smax = = + L通过此题的练习,使学生广开思路,独辟蹊径,多方求索,不拘一格,不仅能使知识的应用具有很大的覆盖面,而且能满足不同层次学生的求知欲,激发学生的学习兴趣,培养了学生的灵活应变的能力,诱导学生的思维向广度发散,使学生更能适应高中物理的学习方法。三、先易后难、循序渐进、消除学生的畏惧心理、培养学生的综合能力刚进入高一的学生,学习物理的热情高、干劲足,但随着时间的流逝,伴随挫折与失败的不断降临,这种热情就会逐渐消失,难于持久。造成这种现象的原因很多,其中重要原因就是遇到一些物理题无从下手、无法形

11、成清晰的物理情景,特别是遇到大综合题更是束手无策,屡屡受挫。如何解决这一问题呢?根据认知的基本规律,依照循序渐进的原则,可引导学生将大综合题拆分成若干个“子问题”,首先弄懂“子问题”,最后让学生回过头来将“子问题”再组成综合题,这样就大大降低综合题的难度。如下题:AMmCvBD图五例:如图五所示,水平桌面上停有一个质量 M = 9.9 Kg的木块,一颗质量为m = 0.1 Kg 的子弹击中M并立即停留在M内,然后木块(含子弹)在AB上滑行,离开B点后做平抛运动落在地面上的D处,已知vo = 1000 m/s, g = 10 m/s,AB = 0.75 m , CD = 1.25 m. 求 :

12、子弹击中M并立即停留在M内的速度; 木块(含子弹)在B 处的速度; 水平位移CD 为多少?此问题分三个物理过程: 子弹射中木块; 木块在桌面上匀减速滑行; 木块离开桌面作平抛运动。因此,针对以上三个过程引导学生分别设计一道题组成三个“子问题”,这三个“子问题”大部分学生都能轻松地解决。然后,引导学生将这三个“子问题”拼成上面的综合题再去做,学生自然也就不觉得困难了。这样能逐渐消除学生的畏惧心理,提高审题和分析问题的能力,同时培养了学生的创造思维能力 ,提高了学生的综合能力。四、加强实验教学,重视物理规律的发现过程,培养学生的创新能力。物理规律的发现与完善的过程,是人们运用创造思维不断创新的过程

13、。物理规律是在观察、实验的基础上通过分析、计算归纳得出来的,其是否正确应受到实践的检验。演示实验一般是以教师为主体,学生仅仅是观察者,没有直接参与,显得十分被动,不利于学生创新能力的培养。因此,加强实验教学,改进实验方法,将有条件能改为分组实验的某些演示实验改为学生自主的探索性实验,对于培养学生的探索精神,启动学生的创新思维具有十分重要的意义。只受重力( a = g , 匀变速 )具有水平初速如在平抛物体的运动教学中,先让学生阅读课文知道怎样的运动是平抛运动,再分组做二个小实验: 将小钢球沿桌面弹出,观察小球离开桌面后到落地时,在空中做什么运动?(平抛运动) 用力将充气气球沿水平抛出后,观察气

14、球是否做平抛运动?(不是平抛运动)。学生由这两个小实验的观察和分析得知:小钢球能做平抛运动,是因为它具有水平初速度,且在运动中受到的空气阻力与其受到的重力相比可忽略;而气球虽具有水平初速度,但它受到空气阻力与其受到的重力相比不可忽略。从而使学生自己经过讨论后得出物体做平抛运动的条件: 在上面的基础上,进一步提出两个问题: 若物体具有水平初速度,但不受重力,将如何运动?(沿水平做匀速直线运动)。 若物体只受重力,没有水平初速度,将如何运动?(自由落体运动)。通过问题创设物理情境,让学生充分想象,大胆提出科学猜想(平抛运动:水平方向做匀速直线运动;竖直方向做自由落体运动)。并设计实验:(提供的器材是二个小球)一球做平抛运动;另一球做自由落体运动。然后由学生分组用平抛竖落仪进行验证 。这样学生就能充分地动脑、动手、动口,发挥了学生的主体作用,从而有利于激发学生的创造性思维,提高了学生的创新素质,能尽快适应高中物理学习。 友情提示:部分文档来自网络整理,供您参考!文档可复制、编制,期待您的好评与关注!5 / 5

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。