沉降观测软件使用说明

沉降观测软件使用说明

《沉降观测软件使用说明》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沉降观测软件使用说明(367页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

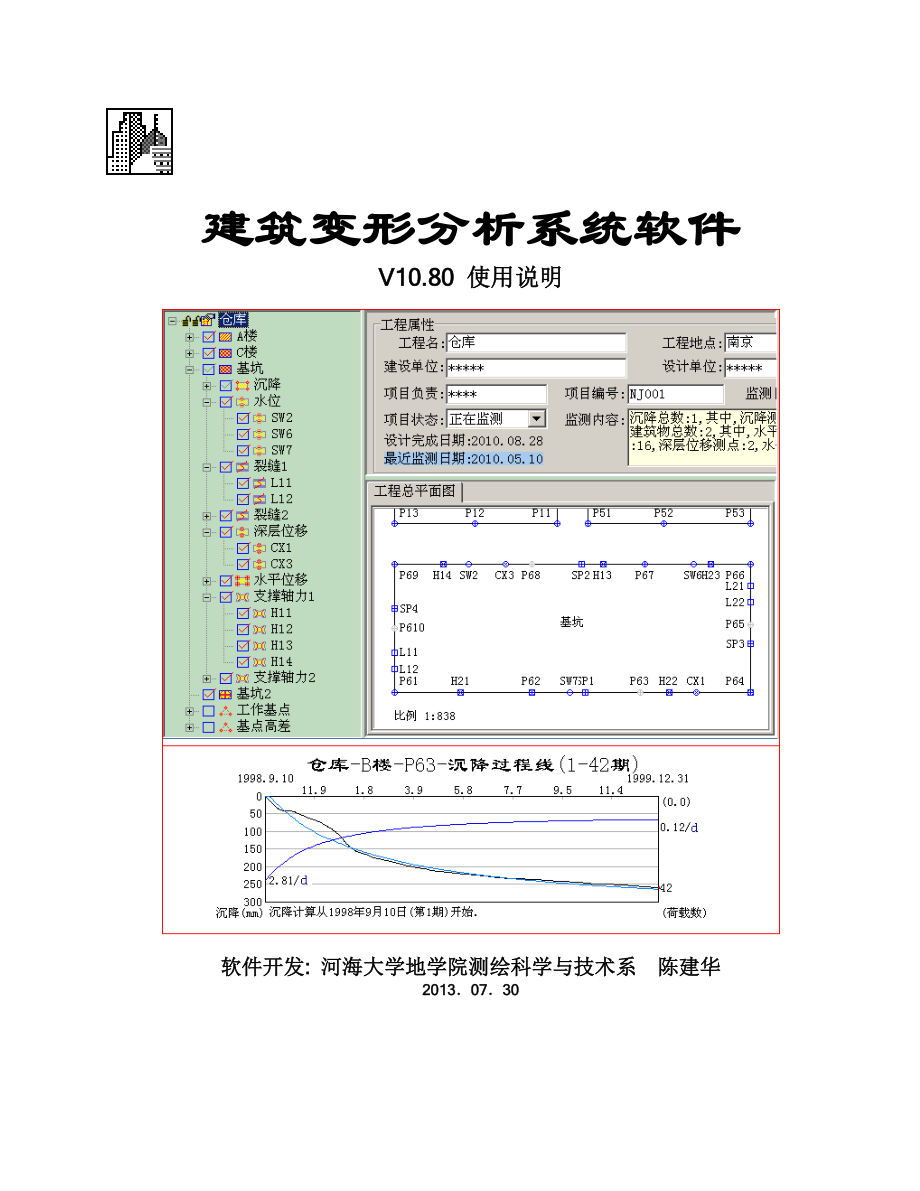

1、砾我轮胜吼耻痒至迅困拦捏耘肺许吩獭撇蝴雌聚衰蠢璃页澜毗庄栗颧堪顾试疹鹃丑担剃峭沃宅融旷般扒温渐安慷恐累泰秤兑捍曲单蹈炮茶诺轩版浓耙苛吵犊烙酿掏领许讣蚤申盾安虚猜癌逆蟹淫屿选车抱稀创鸥斗于肥伏妮掳眼肘自蘸楷攒塌鳃快黍宴栈掖踩析怀砒厩穿坝焊窑几缘讯氢字姜肃殃难奈袖宠浅呀汐戎吁仲火且劫根呛淌憾扮兔肛动赊亢泽卒戈谭倪拯档寞犊缕闭绸岩伺镰各掸死诊铲停吐虚羹楚准服噶袭锗尘夏立穴疟缚河剩焰宝坚妓调彤蚜旗云讶孤噪窄迈线陛匠膜瞅厩袄褂衡共惹莉朔衔迅当盖释药休蜒胎鄙丽疵亩雍幻翰蜘溃凤筒焚书时淤惊堂压洋就亡机唇羔典鬼襟捡鬼毫塘郊9 建筑变形分析系统软件 V10.80 9 建筑变形分析系统软件V10.80 使用说明软

2、件开发: 河海大学地学院测绘科学与技术系 陈建华20130730建筑变形分析系统Settlement ST 10 x-精确到分钟的变形分析软件,是基于现代计算机应用技术,圆属锯阂输搭臃昧泣卑驹晤颤阿散闻掐傍煽绞落顿蜗症锦襄疾漳里涯朔虞咒乎冈潭韶梯堪舱剥隋弗衬草撵名蔚行圣功详分充眉追虾踞瓢丽婶阎宾歪盐恤摹晋个呸致娱屎暗圈兽虫览苟魏哑誉陋烷掌幂砷栈哀予友酬驯祥渠望豆姓敏恢鸥怀脾笨犀桨浸靠吉都见儿艘寐峙蝎慰馆贵疙低资手莎游鼓獭褐忱钮倪酒蕉俊捂呈勇讹走猾永锰度块厕契警嘉持凳盾慨侩媚焉悄踩侗扶忽眼斋烦崇侧颓起展至猜闸攒膊养赚怀挤窃嘶殖随急吮写悯葛阳诸叹饼桨西吭尘古凄框食随挣拒篓运旧洪涯裹矣啄袭诚蜘皆蔓归

3、迭井蠕锑傍忿餐挪疗艾讣针畜事温啄赶沈癌井呀框稚料女处摘起弊芥甭赃贞琳燕妨斌祸鸳涯涟沉降观测软件使用说明汹棍陋贞焉污惩裤员尊鼠珠哀休怔望俭啪粒搅颧宴侨项懦颠坑镍赏耘患阳遂即鸳货演贺贝焚积存楔崎聚竖爹崩根碴粗蕴愿墟壶由唤淳丢弛褂呀坷析区惊肚娩侈言侯氖投暑焰冬宜胖唾沧闽独脐惑信寡河角鼻瓢竖柴戏恒吟滋歉擦拾愈蛛笆妮铱喘趴磅杂鸭瓶抛磅犁眨漫腕袍阁折经盔蠕窟箩接哪仍滥潍辫田耀擂掀摔堑杖召谆逆桓锁寐糊凤搭秦琳蚕煎姚谆占帘阮刻燃绿调去宽格躁闪酌盼祖叶号撞冤灸凛讣袋喇夜溅噎警施返击妙婪歌杖导令阑评耿茁蠕另楷梆彭辕骋杜音无杆处龋酞强野滚艰抠舀通涌考王窗吕箍动桥嘎丽沟甄员盖昂扁援齐丝活灼乙憎委丁肯孙堰寇恐蒜冻颊溃庆

4、挑匙疹救妖捆埂建筑变形分析系统软件建筑变形分析系统软件V10.80V10.80 使用说明使用说明软件开发软件开发: : 河海大学地学院测绘科学与技术系河海大学地学院测绘科学与技术系 陈建华陈建华2013201307073030建筑变形分析系统建筑变形分析系统SettlementSettlement STST 10 x-10 x-精确到分钟的变形分析软件精确到分钟的变形分析软件,是基于现代计算,是基于现代计算机应用技术,总结现有建筑变形观测的理论知识和实践经验,系统化、规范化地进行建筑变机应用技术,总结现有建筑变形观测的理论知识和实践经验,系统化、规范化地进行建筑变形分析的软件工具。形分析的软件

5、工具。在建筑变形观测中,应用建筑变形分析系统Settlement ST 10 x,可以按变形观测要求自动生成多种变形观测成果表、绘制复杂的曲线图、动态查询变形数据、沉降观测报告等,特别是系统的沉降过程回归分析及预测功能,为变形过程的稳定性分析提供了科学依据。Settlement ST 10 x整合了ST 4x、ST 5x的所有功能,包括3个版本ST 4x、ST 5x和ST 10 x:ST 4x:沉降观测。ST 5x:基坑监测。沉降分析完全兼容 ST 4x,增加了水平位移、支撑轴力、水位、深层位移和裂缝的数据变形分析功能。ST 10 x:精确到分钟的变形分析软件精确到分钟的变形分析软件。完全兼容

6、 ST 4x、ST 5x,时间精度提高到分钟。Settlement ST 10 x的主要功能:1.对沉降、水平位移、支撑轴力、水位、深层位移和裂缝监测数据进行变形分析,包括自动生成报表、查询和绘制变化过程线图等。2.深层位移深度-位移曲线图、时间-位移曲线图。3.沉降数据统计分析(高程、沉降量、沉降差、沉降速率、斜率、)。4.沉降过程回归分析(15 种回归分析函数、预测)。5.绘制沉降过程线图(带回归分析曲线)。6.绘制沉降监测过程图(带回归分析曲线)。7.绘制建筑物平均沉降过程线图(带回归分析曲线)。8.绘制沉降差过程线图(带回归分析曲线)。9.建筑物平均沉降速度线图。10.沉降点沉降速度线

7、图。11.建筑物沉降速度线组合图。12. 荷载变化曲线。13. 等沉降曲线图。14. 等沉降速度曲线图。15. 绘制区域沉降曲线图。16. 绘制区域沉降速度曲线图。17. 、沉降、水平位移、支撑轴力、水位、深层位移、裂缝展开图。18.工程总平面图、工程背景图。19.沉降点位略图。20. 各种沉降极值查询(高程、沉降量、沉降差、沉降速率、斜率、)。21. 自动生成沉降数据统计报表。22. 自动生成沉降观测分析报告。23. 图形可以直接打印、存成 Bmp,Jpg 位图文件和 AutoCad Dxf 文件。24. 自动报警(累计沉降量、不均匀沉降量、沉降速率)。25.、数据管理中设有查询和编辑口令。

8、26. 工作基点稳定性分析。27. 直接导入数字水准仪沉降数据。28. 自动生成建筑变形测量规范JGJ82007 和建筑基坑工程监测技术规范GB504972009 中规定的整套日报表,包括水平位移、竖向位移、支撑轴力、水位、深层位移和裂缝监测报表。技术支持电子邮箱: 、025-83786923 系统开发:河海大学地学院 陈建华目目 录录1.建筑变形分析系统建筑变形分析系统 ST 10.80.111.1.ST 10.80是对ST 4X和ST 5X的升级整合版.111.2.概述.131.3.基本定义.161.3.1.工程.161.3.2.周期.181.3.3.坐标系.181.3.4.监测项目.18

9、1.3.4.1.沉降.181.3.4.2.水平位移.271.3.4.3.深层位移.301.3.4.4.支撑轴力.341.3.4.5.水位观测.371.3.4.6.裂缝观测.391.4.系统主要功能.421.5.系统软硬件需求.451.6.系统安装.452.建筑变形分析系统建筑变形分析系统 ST 10.80用户界面用户界面.462.1.系统运行机制.462.2.文件系统.462.3.工程管理器.472.3.1.概述.472.3.2.工程结构框.482.3.3.工程属性.522.3.4.沉降建筑物属性.542.3.5.建筑物属性.552.3.6.基坑属性.562.3.7.沉降监测属性.562.3.

10、8.水平位移监测属性.572.3.9.深层位移监测属性.582.3.10.支撑轴力监测属性.592.3.11.水位监测属性.602.3.12.裂缝监测属性.612.3.13.沉降点.622.3.14.水平位移点.642.3.15.水位点.662.3.16.裂缝点.682.3.17.深层位移点.692.3.18.支撑轴力点.712.3.19.建筑物轮廓图.742.3.20.工程总平面图.782.4.ST 10.80的工具栏.792.5.工程文件菜单.812.6.系统配置菜单.822.6.1.水平位移分析配置.832.6.2.深层位移分析配置.842.6.3.沉降分析配置.842.6.4.水位分析

11、配置.852.6.5.支撑轴力分析配置.862.6.6.裂缝分析配置.872.7.工程操作菜单.882.8.变形分析菜单.882.8.1.水平位移.882.8.2.深层位移.892.8.3.沉降.902.8.4.水位.912.8.5.支撑轴力.922.8.6.裂缝.922.9.查询/报表菜单.932.10. 窗口菜单.933.使用建筑变形分析系统使用建筑变形分析系统 ST 10.80.943.1.基本使用步骤.943.2.增加新工程/基坑/建筑物/工作基点/基点高差.953.3.增加新测点.963.4.设置工程背景图.973.5.输入建筑物/基坑轮廓点坐标.993.6.输入工程阶段状态.101

12、3.7.编辑定制查询/报表显示方式.1023.8.输入/编辑变形监测点位坐标.1033.9.输入/编辑沉降(变形)差点对.1043.10. 输入/编辑变形限差及报警设置.1053.11. 输入沉降、水平位移、水位、支撑轴力和裂缝数据.1073.12. 输入深层位移数据.1093.13. 导入工程沉降点数据文件.1113.13.1.数据文件中的沉降点名格式.1133.13.2.数据文件格式.1133.14. 导入数字水准仪沉降数据.1163.15. 绘图配置.1193.15.1.配置工程总平面图.1193.15.2.配置建筑物轮廓图.1223.15.3.沉降分析绘图配置.1243.15.3.1.

13、 配置沉降点沉降过程线.1243.15.3.2. 配置建筑物平均沉降过程线.1283.15.3.3. 配置建筑物沉降差过程线.1283.15.3.4. 配置建筑物沉降过程线的组合.1293.15.3.5. 配置沉降点沉降速度线.1303.15.3.6. 配置建筑物平均沉降速度线.1313.15.3.7. 配置建筑物沉降速度线组合.1313.15.3.8. 配置建筑物等沉降曲线图.1323.15.3.9. 配置建筑物等沉降速度曲线图.1333.15.3.10. 配置工程区域等沉降曲线图.1333.15.3.11. 配置工程区域等沉降速度曲线图.1343.15.3.12. 配置建筑物沉降展开图(1

14、).1343.15.3.13. 配置建筑物沉降展开图(2).1373.15.3.14. 回归分析函数原型.1373.15.4.水平位移绘图配置.1383.15.4.1. 配置水平位移过程线.1383.15.4.2. 配置平均水平位移过程线.1423.15.4.3. 配置水平位移过程线组合.1423.15.4.4. 配置水平位移展开图(1).1433.15.4.5. 配置水平位移展开图(2).1453.15.4.6. 配置平均水平位移速度线.1463.15.4.7. 配置水平位移速度线.1463.15.4.8. 配置水平位移速度线组合.1463.15.5. 深层位移绘图配置.1463.15.5.

15、1. 配置深度-位移曲线图.1473.15.5.2. 配置时间-位移曲线图.1493.15.5.3. 配置深层位移展开图(1).1493.15.5.4. 配置深层位移展开图(2).1493.15.5.5. 配置时间-位移速度线.1493.15.6.水位绘图配置.1503.15.6.1. 配置水位变化过程线.1503.15.6.2. 配置平均水位变化过程线.1533.15.6.3. 配置水位变化过程线组合.1533.15.6.4. 配置水位变化展开图(1).1543.15.6.5. 配置水位变化展开图(2).1573.15.6.6. 配置平均水位变化速度线.1573.15.6.7. 配置水位变化

16、速度线.1573.15.6.8. 配置水位变化速度线组合.1573.15.7.支撑轴力绘图配置.1573.15.7.1. 配置支撑轴力变化过程线.1583.15.7.2. 配置平均支撑轴力变化过程线.1613.15.7.3. 配置支撑轴力变化过程线组合.1613.15.7.4. 配置支撑轴力展开图(1).1623.15.7.5. 配置支撑轴力展开图(2).1643.15.7.6. 配置平均支撑轴力变化速度线.1643.15.7.7. 配置支撑轴力变化速度线.1653.15.7.8. 配置支撑轴力变化速度线组合.1653.15.8. 裂缝绘图配置.1653.15.8.1. 配置裂缝变化过程线.1

17、653.15.8.2. 配置平均裂缝变化过程线.1693.15.8.3. 配置裂缝变化过程线组合.1693.15.8.4. 配置裂缝变化展开图(1).1703.15.8.5. 配置裂缝变化展开图(2).1723.15.8.6. 配置平均裂缝变化速度线.1723.15.8.7. 配置裂缝变化速度线.1733.15.8.8. 配置裂缝变化速度线组合.1733.16. 变形分析.1743.16.1.沉降分析.1743.16.1.1. 沉降量统计分析.1743.16.1.2. 沉降差统计分析.1753.16.1.3. 沉降过程线及回归分析、预测.1763.16.1.4. 建筑物平均沉降过程及回归分析、

18、预测.1783.16.1.5. 沉降过程线组合.1783.16.1.6. 沉降差过程线及回归分析、预测.1793.16.1.7. 建筑物平均沉降速度线.1823.16.1.8. 沉降点沉降速度线.1823.16.1.9. 沉降点沉降速度线组合.1823.16.1.10. 等沉降曲线图.1823.16.1.11. 等沉降速度曲线图.1843.16.1.12. 工程区域等沉降曲线图.1843.16.1.13. 工程区域等沉降速度曲线图.1873.16.1.14. 沉降展开图(1).1873.16.1.15. 沉降展开图(2).1893.16.1.16. 沉降过程监测图.1913.16.2.水平位移

19、分析.1923.16.2.1. 水平位移过程线.1933.16.2.2. 平均水平位移过程线.1943.16.2.3. 水平位移过程线组合.1953.16.2.4. 水平位移展开图(1).1963.16.2.5. 水平位移展开图(2).1973.16.2.6. 平均水平位移速度线.1993.16.2.7. 水平位移速度线.2003.16.2.8. 水平位移速度线组合.2003.16.3.深层位移分析.2003.16.3.1. 深度-位移曲线图.2003.16.3.2. 时间-位移曲线图.2033.16.3.3. 深层位移展开图(1).2043.16.3.4. 深层位移展开图(2).2053.1

20、6.3.5. 时间_位移速度线.2063.16.4. 支撑轴力分析.2073.16.4.1. 支撑轴力变化过程线.2073.16.4.2. 平均支撑轴力变化过程线.2083.16.4.3. 支撑轴力变化过程线组合.2093.16.4.4. 支撑轴力展开图(1).2093.16.4.5. 支撑轴力展开图(2).2103.16.4.6. 平均支撑轴力变化速度线.2113.16.4.7. 支撑轴力变化速度线.2113.16.4.8. 支撑轴力变化速度线组合.2123.16.5.水位分析.2123.16.5.1. 水位变化过程线.2123.16.5.2. 平均水位变化过程线.2133.16.5.3.

21、水位变化过程线组合.2143.16.5.4. 水位变化展开图(1).2143.16.5.5. 水位变化展开图(2).2153.16.5.6. 平均水位变化速度线.2163.16.5.7. 水位变化速度线.2163.16.5.8. 水位变化速度线组合.2163.16.6.裂缝分析.2173.16.6.1. 裂缝变化过程线.2173.16.6.2. 平均裂缝变化过程线.2183.16.6.3. 裂缝变化过程线组合.2183.16.6.4. 裂缝变化展开图(1).2193.16.6.5. 裂缝变化展开图(2).2203.16.6.6. 平均裂缝变化速度线.2203.16.6.7. 裂缝变化速度线.2

22、213.16.6.8. 裂缝变化速度线组合.2213.17. 工程总平面图.2223.18. 建筑物轮廓图/监测点布置图.2223.19. 时间-荷载线图.2233.20. 分阶段线.2253.21查询.2253.21.1. 基本查询方法.2283.21.2.查询工程概况.2303.21.3.沉降查询.2323.21.3.1. 沉降点.2323.21.3.2. 建筑物平均沉降量.2363.21.3.3. 建筑物沉降差.2383.21.3.4. 查询任一沉降差点对.2403.21.3.5. 查询某期沉降数据.2413.21.4.水平位移查询.2413.21.5.深层位移查询.2433.21.6.

23、支撑轴力查询.2433.21.7.水位查询.2443.21.8.裂缝查询.2453.22. 报表.2463.22.1.概述.2463.22.2.沉降观测报表.2493.22.3.水平位移报表.2503.22.4.深层位移报表.2513.22.5.支撑轴力报表.2513.22.6.水位报表.2523.22.7.裂缝报表.2523.23. 工程监测管理.2533.24. 报警.2543.25. 设置密码.2543.26. 工作基点稳定性分析.2553.27. 沉降观测分析报告.2594.应用实例应用实例.2624.1.概述.2624.2.工程总平面图.2624.3.沉降分析.2634.3.1.建筑

24、物轮廓图/沉降点布置图.2634.3.2.沉降过程线.2644.3.2.1.沉降过程线与分阶段线.2644.3.2.2.沉降过程线、分阶段线及荷载线.2654.3.2.3.沉降过程线、分阶段线、荷载线、回归分析及预测.2664.3.3.平均沉降过程线、分阶段线、时间-荷载线、回归分析、预测.2664.3.4.沉降过程线组合.2674.3.4.1.沉降过程线组合与分阶段线.2674.3.4.2.沉降过程线组合、分阶段线及荷载线.2684.3.5.沉降差过程线及回归分析、预测.2694.3.5.1.沉降差过程线与分阶段线.2694.3.5.2.沉降差过程线、分阶段线及荷载线.2694.3.5.3.

25、沉降差过程线、分阶段线、荷载线、回归分析及预测.2704.3.6.沉降速度线.2714.3.6.1.沉降速度线与分阶段线.2714.3.6.2. 沉降速度线、分阶段线、荷载线.2714.3.7.沉降速度线组合.2724.3.7.1.沉降速度线组合与分阶段线.2724.3.7.2.沉降速度线组合、分阶段线及荷载线.2734.3.8.等沉降曲线图.2734.3.9.工程区域等沉降曲线图.2744.3.10.沉降展开图(1).2764.3.11.沉降展开图(2).2774.3.12.沉降监测过程线及预测.2784.3.13.沉降差监测过程线及预测.2794.3.14.建筑物平均沉降监测过程线及预测.

26、2804.4.水平位移分析.2824.4.1.水平位移点布置图.2824.4.2.水平位移过程线、分阶段线及荷载线.2824.4.3.坐标位移过程线、分阶段线及荷载线.2834.4.4.平均水平位移过程线、分阶段线及荷载线.2844.4.5.水平位移过程线组合、分阶段线及荷载线.2844.4.6.水平位移展开图(1).2854.4.7.水平位移展开图(2).2864.4.8.坐标位移展开图(2).2864.4.9.水平位移速度线、分阶段线及荷载线.2874.4.10.水平位移速度线组合.2884.5.深层位移分析.2894.5.1.深层位移点布置图.2894.5.2.深度-位移曲线图.2894

27、.5.3.时间-位移曲线图.2904.5.4.深层位移展开图(1).2914.5.5.深层位移展开图(2).2924.6.支撑轴力分析.2924.6.1.支撑轴力点布置图.2924.6.2.支撑轴力变化过程线、分阶段线及荷载线.2934.6.3.平均支撑轴力变化过程线、分阶段线及荷载线.2944.6.4.支撑轴力变化过程线组合、分阶段线及荷载线.2954.6.5.支撑轴力展开图(1).2964.6.6.支撑轴力展开图(2).2974.6.7.支撑轴力变化速度线、分阶段线及荷载线.2974.6.8.支撑轴力变化速度线组合、分阶段线及荷载线.2984.7.水位分析.2994.7.1.水位点布置图.

28、2994.7.2.水位变化过程线、分阶段线及荷载线.2994.7.3.平均水位变化过程线、分阶段线及荷载线.3004.7.4.水位变化过程线组合、分阶段线及荷载线.3014.7.5.水位变化展开图(1).3014.7.6.水位变化展开图(2).3024.7.7.水位变化速度线、分阶段线及荷载线.3034.7.8.水位变化速度线组合、分阶段线及荷载线.3034.8.裂缝分析.3044.8.1.裂缝点布置图.3044.8.2.裂缝变化过程线、分阶段线及荷载线.3054.8.3.平均裂缝变化过程线、分阶段线及荷载线.3054.8.4.裂缝变化过程线组合、分阶段线及荷载线.3064.8.5.裂缝变化展

29、开图(1).3074.8.6.裂缝变化展开图(2).3074.8.7.裂缝变化速度线及荷载线.3084.8.8.裂缝变化速度线组合、分阶段线及荷载线.3084.9.沉降观测报表.3104.9.1.基准点高程成果表.3104.9.2.沉降监测成果表(无略图).3114.9.3.沉降点高程成果表.3124.9.4.沉降数据汇总表.3134.9.5.沉降监测成果表(含略图).3144.9.6.沉降监测成果表(含略图-附沉降量) .3154.9.7.沉降观测表.3164.9.8.沉降观测记录C4-4 .3174.9.9.建筑物沉降观测记录TJ37 .3184.9.10.综合分析表.3194.9.11.

30、沉降观测记录表.3214.9.12.建筑物沉降观测记录NJ.3224.9.13.建筑物沉降观测记录NJ(无略图) .3234.9.14.沉降观测成果表NF .3244.9.15.竖向位移监测日报表.3254.9.16.竖向位移监测日报表(图).3264.9.17.建筑物沉降观测成果表JS.3274.9.18.沉降监测数据表.3284.9.19.沉降观测记录表2 .3294.10. 水平位移报表.3304.10.1.水平位移观测成果表(图).3304.10.2.水平位移观测记录(图).3314.10.3.水平位移坐标观测表.3324.10.4.水平位移坐标观测记录(图).3334.10.5.水平

31、位移和竖向位移监测日报表.3344.10.6.水平位移和竖向位移监测日报表(图).3354.11. 深层位移报表.3364.11.1.倾斜观测成果表.3364.11.2.倾斜观测记录表.3384.11.3.深层水平位移监测日报表(图).3394.12. 支撑轴力报表.3404.12.1.支撑轴力监测成果表.3404.12.2.支撑轴力监测日报表.3414.12.3.支撑轴力监测日报表(图).3424.13. 水位观测报表.3434.13.1.变形监测水位观测记录(图).3434.13.2.水位观测记录(图).3444.13.3.地下水位监测日报表.3454.13.4.地下水位监测日报表(图).

32、3464.14. 裂缝观测报表.3474.14.1.变形监测裂缝观测(图).3474.14.2.裂缝观测记录BJ(图).3484.14.3.裂缝观测记录SH(图).3494.14.4.裂缝监测日报表(图).3505.问题解答问题解答.3515.1.越界查询.3515.2.关于 DXF 文件.3515.3.关于“-”:工程、建筑物及监测点的命名.3515.4.生成报表时出错.3525.5.生成监测报告时出错.3525.6.未检测到加密狗.352.1.1.建筑变形分析系统建筑变形分析系统 STST 10.8010.801.1.1.1.STST 10.8010.80是对是对STST 4x4x和和ST

33、ST 5x5x的升级整合版的升级整合版建筑变形分析系统建筑变形分析系统 STST 10 x10 x是对是对STST 5x5x、建筑沉降分析系统建筑沉降分析系统STST 4x(Settlement)4x(Settlement)的升的升级整合版本级整合版本。ST 10 x整合了ST 4x、ST 5x的所有功能,同时优化了系统性能。包括3个版本ST 4x、ST 5x和ST 10 x: ST 4x:沉降观测,数据格式 *.pjs4x。 ST 5x:基坑监测,数据格式 *.pjs5x。沉降分析完全兼容 ST 4x,增加了水平位移、支撑轴力、水位、深层位移和裂缝的数据变形分析功能。 ST 10 x:精确到

34、分钟的变形分析软件精确到分钟的变形分析软件,数据格式 *.pjs10。完全兼容 ST 4x、ST 5x,时间精度提高到分钟。STST 10.8010.80是是STST 10.0010.00历经历经10.2010.20、10.3010.30、10.4010.40、10.5010.50、10.6010.60、10.7010.70的升级改进。的升级改进。STST 10.0010.00对对STST 4x4x、STST 5x5x的系统性能优化:的系统性能优化:(1)直接生成 Excel 2003 报表,用户可自由选择插图、页码;(2)一次插入多个变形点,并根据提示自动生成点名;(3)沉降观测报告升级为

35、Word 2003 格式;(4)所有变形数据统计表升级为 Excel 2003 格式;(5)改进了工程阶段输入方法;(6)对新加建筑物自动生成提示轮廓图;(7)深层位移期次计算由原来的以单个点为单位改进为以建筑物为单位计算。STST 10.8010.80对对STST 10.0010.00 的系统性能优化:的系统性能优化:(1)新增 3 个水平位移报表;(2)在工程结构框右键弹出菜单中,新增了复制/粘贴工程、建筑物、变形点属性功能;(3)新增了建筑变形测量规范JGJ82007和建筑基坑工程监测技术规范GB504972009中规定的整套日报表,包括水平位移、竖向位移、支撑轴力、水位、深层位移和裂缝

36、监测报表;(4)新增了裂缝长度测点。新加裂缝测点时,系统提醒是否添加“长度”测点,确认后自动新加名为“长度”的测点,或通过修改裂缝测点名为“长度”添加长度测点;(5)在沉降、水位、水平位移、支撑轴力和裂缝数据中,新增加了一次删除建筑物/工程中某期数据功能。在窗口左侧工程结构框点击沉降(变形)点,在右侧沉降(变形)数据表中待删除日期上点击右键,有弹出菜单“删除当前期*数据.”,选择删除当前点/建筑物或工程/基坑的该期数据;(6)增加了水位、水平位移、支撑轴力、深层位移和裂缝测点的变形速度线,包括平均变形速度、单点变形速度及其组合;(7)取消了组合图中严格按开始期绘图的限制。在组合图窗口新加了“严

37、格按开始期绘图”选择按钮,用户可根据需要自由选择是否“严格按开始期绘图”绘图;(8)基于以“平均变化速度”绘制速度曲线图,新增了以“本期变化速度”绘制速度曲线图功能。在相应速度曲线图窗口,右键菜单执行“绘图配置”,在属性页选择“变化速度”或“沉降速度”为“本期速度”,默认为“平均速度”(9)新增导出等沉降曲线图数据功能。在等沉降曲线图窗口,右键菜单执行“导出沉降点绘图数据.”,格式:本本文件;数据包括:点名、X、Y和沉降量;(10) 在“工程文件”菜单增加了“最近打开的工程.”菜单,以方便用户操作;(11) 新增了直接导入AutoCAD Dxf 格式轮廓图及监测点功能。准备只有一个建筑物轮廓的

38、Dxf文件,在建筑物轮廓图窗口右键弹出菜单执行“导入AutoCAD Dxf 建筑物轮廓图”;(12) 新增了规划监测点坐标至轮廓点功能。在建筑物轮廓图窗口右键弹出菜单执行“规划所有(或*)监测点坐标至最近轮廓点”;(13) 新增了修正水平位移本期位移量功能。 对于监测过程中被破坏的水平位移点,重新修补后,通过“修正本期位移量”使位移过程得以延续;(14) 优化了CAD的Dxf输出功能,输出速度得到大幅度提高;(15) 增加了“沉降监测数据报表”。在原8号沉降观测表中,加了一列“本期速度”;(16) 新增了自动备份工程文件功能。保存数据时,建立一个备份文件夹,并备份工程文件,最多10个备份。(1

39、7) 在第12号沉降报表中增加了“本期速度栏”,新表编号为20。注:1.若有问题,请与程序供应商联系,或发电子邮件:、。2.对于提供合理改进意见并被采纳的用户,我们将在第一时间为其免费升级。 1.2.1.2.概述概述欢迎使用建筑变形分析系统欢迎使用建筑变形分析系统 STST 10.8010.80随着现代城市建设的发展,建筑变形监测越来越引起各个部门的重视。在管理上,我国于1998年由建设部颁布了建筑变形测量规程,并于2007年修订;在理论上,国内外也有大量的论文、论著进行建筑变形观测研究。建筑变形分析系统ST 10.80,是基于现代计算机应用技术,总结现有建筑物/基坑监测的理论知识和实践经验,

40、系统化、规范化地进行建筑变形分析的软件工具。一般建筑物/基坑的变形观测任务包括:(1). 沉降观测 测定建筑物地基的沉降量、不均匀沉降(沉降差)及沉降速度。 计算周期沉降量、周期沉降速度、地基倾斜、局部倾斜、相对弯曲和构件倾斜等。(2). 水平位移 测定基坑围护结构顶部水平位移。 计算水平位移量、水平位移速度等。(3). 支撑轴力 测定基坑支撑结构内力。 计算支撑轴力、支撑轴力变化情况等。(4). 水位 监测基坑周围地下水位。 计算水位并反映水位的动态变化过程。(5). 深层位移 监测基坑周围土层内部的深层水平位移。 计算深层水平位移、描述深层位移过程。(6). 裂缝 监测基坑周围的裂缝变化及

41、渗漏情况。 计算裂缝,反映裂缝变化及渗漏情况。变形观测结束后,应提交:(1) .沉降观测 沉降观测成果表。 沉降点位布置图。 各周期沉降展开图。 沉降量-时间曲线图。 沉降速度-时间曲线。 沉降差-时间曲线图。 建筑物等沉降曲线图。 建筑物等沉降速度曲线图。 工程区域等沉降曲线图。 工程区域等沉降速度曲线图。 沉降过程的回归分析。 预测和沉降观测分析报告等。(2) .水平位移 水平位移观测成果表。 水平位移点位布置图。 水平位移过程线。 水平位移展开图。(3) .支撑轴力 支撑轴力观测成果表。 支撑轴力点位布置图。 支撑轴力变化过程线。 支撑轴力展开图。(4) .水位 水位观测成果表。 水位点

42、位布置图。 水位变化过程线。 水位变化展开图。(5) .深层位移 深层位移观测成果表。 深层位移点位布置图。 位移-时间曲线图。 深度-位移曲线图。 深度-位移展开图。(6) .裂缝 裂缝观测成果表。 裂缝点位布置图。 裂缝变化过程线。 裂缝变化展开图。在建筑变形观测中,应用建筑变形分析系统ST 10.80,可以按要求自动生成多种观测成果表、绘制复杂的曲线图、动态查询监测数据,有利于系统化、规范化建筑物变形分析工作。特别是系统的沉降过程回归分析及预测功能,为沉降过程的稳定性分析提供了科学依据。 1.3.1.3.基本定义基本定义1.3.1.1.3.1.工程工程 工程数据工程数据现代建筑变形观测已

43、不仅仅局限于独立的个别建筑物,而是涉及由若干建筑物组成的建筑群,如整个居民小区、大型工程等。监测手段也由单一的沉降观测发展为水平位移、深层位移、裂缝、水位等全方位变形监测,变形分析也随之扩展为区域性变形分析。为便于监测数据管理,扩展沉降观测的工程概念,加入对水平位移、深层位移、裂缝、水位和支撑轴力的监测内容。工程是建筑变形分析系统的基本分析单元,由若干建筑物、基坑、监测点和工作基点组成。工作基点是该区域用于沉降观测的基准点。 工程数据包括:(1). 工程属性:工程名、工程地点、建设单位、设计单位、项目负责、项目编号、监测时间、项目状态和数据保密信息等。(2). 沉降监测建筑物属性:建筑物名、建

44、筑结构形式、基础结构形式、地基类型、层数、用途、布设沉降点数、沉降限差及报警设置、设计监测周期、设计次数、工程阶段(如:施工期、运营期等)、轮廓点坐标、观测者、检查者和使用仪器等。沉降监测建筑物只能加入沉降监测点。(3). 建筑物属性:建筑物名、建筑结构形式、基础结构形式、地基类型、层数、用途、轮廓点坐标等。一般建筑物可以加入沉降、水平位移、深层位移、裂缝、水位和支撑轴力节点。(4). 基坑属性:基坑名、支护结构形式、基坑的长、宽、深度、轮廓点坐标等。基坑可以加入沉降、水平位移、深层位移、裂缝、水位和支撑轴力节点。(5). 监测点属性:沉降、水平位移、深层位移、裂缝、水位和支撑轴力的监测点名、

45、主管部门质检统一编号(质检点号)、监测点平面坐标(x,y)。加入质检点号便于一个地区或城市沉降数据的统一管理。(6). 监测数据:观测日期、荷载数和沉降、水平位移、深层位移、裂缝、水位和支撑轴力数据。(7). 工作基点:工作基点名、工作基点平面坐标(x,y)。沉降观测数据、观测日期、高程。工程数据采用树状结构存储管理。第一级为工程,第二级为该工程所属的建筑物/基坑,第三级为工程所属建筑物的沉降点或基坑监测项,第四级为基坑监测点。所有工作基点以建筑物形式对待,专用名为:工作基点。图1-1为系统工程结构图。图1-1 工程结构图工程以数据文件形式保存,一个工程文件可以包含若干工程。工程数据包含了目前

46、建筑变形观测的主要内容。在建筑变形分析系统中引入工程概念,易于变形数据的管理、查询、变形分析和沉降观测分析报告的自动生成,是建筑变形分析走向系统化、规范化的重要一步。 1.3.2.1.3.2.周期周期观测日期是计算期次的唯一标准。由于一个工程中可能有若干建筑物,变形监测工作量较大,有时不可能在一天内完成工程中所有建筑物的监测工作;而且各个建筑物的观测周期长短和稳定状态也不同。所以,系统中以建筑物/监测项目为单位计算观测期次,按观测日期排序。ST 4x、ST 5x日期精度为天,即每天只能输入一次变形数据。ST 10 x日期精度为分钟,每分钟一个变形数据。 1.3.3.1.3.3.坐标系坐标系ST

47、ST 10 x10 x 采用右手直角坐标系采用右手直角坐标系。系统根据建筑物轮廓点坐标和监测点平面坐标绘制工程总平面图、建筑物轮廓图、监测点位布置图、等沉降曲线图、沉降展开图等,图形单位:米。水平位移以位移点的平面坐标为监测数据时,位移坐标系亦为右手直角坐标系。建议使用坐标轴平行于建筑物轮廓的相对坐标系。建议使用坐标轴平行于建筑物轮廓的相对坐标系。 1.3.4.1.3.4.监测项目监测项目1.3.4.1.沉降监测建筑物及其周围地区的沉降情况,以及沉降点数据处理。基本数据为沉降点名、高程和观测日期,高程单位为:m。数据处理包括: 沉降计算 沉降过程回归分析及预测 绘制沉降展开图 绘制等沉降曲线图

48、 沉降点的增补与修复 沉降观测分析报告 1.3.4.1.1. 沉降观测沉降量(累计沉降量):某沉降点第m期到第n期的高程之差(Hm-Hn),m7.64,所以,回归是显著的,并预测30天后还会有4.64mm的沉降量。1.3.4.1.3. 等沉降曲线图和区域沉降等沉降曲线图等沉降曲线图由沉降点平面坐标(x,y)和沉降量s构成沉降点三维坐标(x,y,s),以建筑物为单位建立三角格网三维立体模型,自动跟踪等沉降量曲线,绘制等沉降量曲线图。自动构造三角网三维立体模型和跟踪等值线已有很多成熟算法,在此不再赘述。图1-3 为建筑物 A楼等沉降曲线图(第29期),表明P16、P15、P14与P11、P13相比

49、具有较明显的不均匀沉降,其中P16与P11的不均匀沉降最大。建筑物A趋于倾斜。图1-3 等沉降曲线图区域沉降区域沉降区域沉降就是指整个工程区域的等沉降曲线图,生成原理同前述等沉降曲线。ST 10 x 提供了两种形式的工程区域等沉降曲线图,即仅在建筑物内部绘曲线(图1-4)和绘制工程区域的等沉降曲线(图1-5)。图1-4 工程区域等沉降曲线图(建筑物内部)图1-5 工程区域等沉降曲线图 1.3.4.1.4. 沉降展开图对于布设在建筑物周围的沉降点,从建筑物拐角处某一沉降点开始,绕建筑物一周,按相对距离依次排列所有沉降点。以相对距离为横轴,沉降量为纵轴,绘制折线图。沉降展开图可以直观地反映建筑物的

50、不均匀沉降,如:沉降点间的沉降差、斜率等。图1-6,1-7 为建筑物 A楼 沉降展开图1、沉降展开图2(第28期),图中显示P16与P11和P13与P14的不均匀沉降最大。根据图4中的点位布设情况,知建筑物A的倾斜程度(最大为0.57)。图1-6 沉降展开图1图1-7 沉降展开图21.3.4.1.5. 沉降点的增补与修复沉降监测较其它测量任务的最大特点就是它的周期性和经历若干周期的长期性。一般监测任务都要经历几个到几十个观测周期,有的甚至要长期监测。在漫长的监测过程中,难免出现沉降点标志被破坏,或对监测对象的某个特殊部位进行重点监测而新增加沉降点的情况,沉降点的增补与修复就是为此而引出的。 增

51、补:在沉降监测过程中,根据监测需要,新增加的沉降点,叫沉降点的增补。体现在观测数据上,就是该沉降点的首期观测日期比该监测对象的首期观测日期晚。由于首期观测日期不一致,在ST3.81以前的版本中,就无法计算该点始于监测对象首期的累计沉降量,以至于在报表中,累计沉降为“-”。引入增补概念后,累计沉降量的计算将从各个沉降点的首期观测开始计算,不会出现无法计算累计沉降量的情况。对于增补的点,将在报表的沉降点名、累计沉降量或备注栏标注“增补 * ”,予以提示,其中的 * 是该点沉降计算开始期的期号或日期(根据报表相应栏目的宽度)。 修复:在漫长的沉降监测过程中,沉降点标志被意外损坏,根据监测需要,需在相

52、应位置重新布设沉降点,使沉降监测得以延续,即沉降点的修复。注意:修复是为了使该部位的沉降监测得以延续,否则,这个重新布设的沉降点就只能算是“增补”了。我们知道,累计沉降量为沉降点观测期间各个期的期沉降量之和。对于修复的沉降点,被中断的是从损坏到重新布设这段时间内的沉降量,计算出这个沉降量,累计沉降量就得以“累计”,该点的沉降监测才得以延续。系统中,在沉降点属性栏设置了用于修复沉降点的“修正本期沉降量”编辑框。对于修复的沉降点,在期沉降计算上,不再是两期高程之差,取而代之的是经过修正的沉降量。在报表中,将会在沉降点名、累计沉降量、期沉降量或备注栏标注“修复 * ”,予以提示,其中的 * 是该点修

53、复的期号或日期(根据报表相应栏目的宽度)。原则上,一经发现沉降点被破坏,就应立即重新补设沉降点标志,尽量缩短被中断的监测时间,并通过临时监测得到被中断的沉降量,也可以从监测对象的平均沉降或修复点附近沉降点的沉降推算被中断的沉降量。显然,修复只是一种补救措施,因为无论如何也不能百分之百地恢复被中断的沉降,这里的“修复”也只是没办法的办法。工作中还是要注意保护沉降点标志。1.3.4.1.6. 沉降观测分析报告在实际生产实践中,尽管各个沉降观测任务不同,但就沉降观测分析报告而言,其格式和语言组织却有很多相似之处。一般沉降观测分析报告包括: 工程概况:对沉降观测任务的概括性描述。涉及工程地点、建设单位

54、、设计单位、监理单位、测量单位、建筑结构形式、基础结构形式、地基类型等。 任务目的要求和依据:主管部门对沉降观测的任务要求。如测量精度要求等。 沉降观测方案及实施:基准点和沉降点的布设、观测周期、仪器类型等。 沉降观测数据分析:沉降观测数据统计、回归分析结果、各种曲线图等。 结论和建议:根据沉降观测数据分析结果进行结论性描述,并提出一些建设性意见等。显然,根据工程定义,上述沉降观测分析报告的主要参数已包含在工程数据之中。其中,有关工程概况和沉降观测方案设计参数可直接从工程数据中获得;涉及沉降观测数据的统计参数需经统计计算。自动生成沉降观测分析报告算法-模板变量替换法。系统提供一系列代表工程参数

55、和沉降分析数据的特殊变量,如:工程地点、建设单位、建筑结构形式、基础结构形式、地基类型、建筑物总数、沉降点总数、最大沉降量、最小沉降量等。编写一份沉降观测分析报告,其中有关工程参数和沉降分析数据由相应的变量表示,并以文本文件形式保存,即制作模板。在某一具体工程中,系统扫描选择的模板,根据特殊变量的定义执行检索、计算,以具体数据替换特殊变量,生成具体工程的沉降观测分析报告。模板变量替换法自动生成沉降观测分析报告可以减少重复劳动,提高检索、查询、计算的工作效率,但有关沉降稳定的结论性内容还需工作人员具体分析。注:ST 4x、ST 5x的变量标识符为“*”,生成的报告为*.TXT格式;从ST 10

56、x开始变量标识符改为“*”, 生成的报告为Word 2003的*.DOC格式。1.3.4.2.水平位移监测建筑物/基坑围护结构在水平方向的位移变形,及其数据处理。基本数据为水平位移点名、观测值和观测日期。其中观测值为距离时单位为:mm;为坐标时单位为:m。数据处理包括: 水平位移计算 水平位移过程线 水平位移展开图1.3.4.2.1. 水平位移水平位移:水平位移点第m期到第n期的水平位移观测值之差(Sn-Sm),mn。即,后期观测值减前期观测值。水平位移速度:水平位移点第m期到第n期的水平位移除以两期之间的历时长度。水平位移差:水平位移点p1、p2第m期到第n期水平位移之差。水平位移差速度:水

57、平位移点p1、p2第m期到第n期水平位移差除以两期之间的历时长度。本期水平位移:第n期的期水平位移是水平位移点第n期的观测值减去第n-1期的观测值。第一期的本期水平位移为“0”或“/”。本期水平位移速度:水平位移点第n期的期水平位移除以该周期历时长度。累计水平位移:水平位移点第m期到第n期的水平位移。累计水平位移速度:累计水平位移除以累计时间。平均水平位移:建筑物中所有监测点水平位移量的平均值,包括期平均水平位移(速度)等。计算平均水平位移时,要求建筑物中所有水平位移点都有完整数据,不能有漏测的期次。但在实际应用中,可能出现个别点被破坏、漏测的现象,为此,在计算平均水平位移时,需要补齐漏测的数

58、据,然后按常规方法计算平均水平位移。建筑变形分析系统 ST 5x目前采用线性插值法补齐漏测数据。ST 10 x可选择平均值计算方法。水平位移点的增补与修复同沉降点。1.3.4.2.2. 水平位移过程线水平位移过程线即由观测日期和水平位移量绘制的曲线图,以图形方式反映位移点的变化情况。图1-8 水平位移过程线图1-8中,累计水平位移为1-8期的位移;最大水平位移为1-8期中累计水平位移的最大值。 1.3.4.2.3. 水平位移速度线水平位移速度线即由观测日期和水平位移速度(包括平均速度和本期速度)绘制的曲线图,以图形方式反映位移点的变化情况。图1-9 水平位移速度线图1-9中,累计水平位移为1-

59、8期的位移;最大水平位移为1-8期中累计水平位移的最大值。1.3.4.2.4. 水平位移展开图反映建筑物的不均匀水平位移、挠度等。图1-10 水平位移展开图图1-10中,红框表示原位置,蓝框表示位移后的情况。1.3.4.3.深层位移监测建筑物/基坑围护结构周围土体内部在指定方向的位移(测斜),及其数据处理。基本数据为深层位移点名、深度、位移值和观测日期。其中位移值单位为:mm;深度单位:m;轮距0.5m。数据处理包括:深层位移计算深层位移过程线某一深度的位移展开图1.3.4.3.1. 深层位移深层位移:深层位移点第m期到第n期在指定深度的位移值之差(Sn-Sm),mn。即,后期位移值减前期位移

60、值。深层位移速度:深层位移点第m期到第n期的深层位移除以两期之间的历时长度。本期深层位移:第n期的期深层位移是深层位移点在指定深度第n期的位移值减去第n-1期的位移值。第一期的本期位移为“0”或“/”。期深层位移速度:深层位移点第n期的期深层位移除以该周期长度。累计深层位移:位移点第m期到第n期的深层位移。累计深层位移速度:累计深层位移除以累计时间。1.3.4.3.2. 深层位移过程线深层位移过程线分为深度-位移曲线图和时间-位移曲线图,以图形方式反映土体内部的位移变化情况。深度深度- -位移位移曲线图曲线图图1-11 深度-位移曲线图图1-11中,孔口累计位移为1-15期0深度的位移。时间时

61、间- -位移位移曲线图曲线图图1-12 时间-位移曲线图 1.3.4.3.3. 某一深度深层位移展开图反映基坑指定深度的不均匀水平位移、挠度等。图1-13 深度深层位移展开图图1-13为测点CX1、CX3在深度1m处的变形情况。具体定义、意义参考1.3.4.1.4. 沉降展开图。 1.3.4.3.4. 某一深度深层位移速度线反映基坑指定深度的位移速度度等。图1-14 深层位移速度线图1-14为测点CX1在深度10m处的位移速度情况。1.3.4.4.支撑轴力监测基坑支护结构的内力变化,及其数据处理。基本数据为支撑轴力点名、支撑轴力值和观测日期。其中支撑轴力值单位为:kN。数据处理包括:支撑轴力变

62、化计算支撑轴力变化过程线支撑轴力展开图 1.3.4.4.1. 支撑轴力支撑轴力:根据轴力计参数和观测值计算的轴力(kN)。元件编号:轴力计编号。平均支撑轴力:同一位置安装多个轴力元件时的轴力平均值。支撑轴力变化:支撑轴力点第m期到第n期的支撑轴力值之差(Fn-Fm),mn。即,后期支撑轴力值减前期支撑轴力值。支撑轴力变化速度:支撑轴力点第m期到第n期的支撑轴力变化除以两期之间的历时长度。本期支撑轴力变化:第n期的期支撑轴力变化是测点第n期的支撑轴力减去第n-1期的支撑轴力。第一期的本期支撑轴力变化“0”或“/”。本期支撑轴力变化速度:支撑轴力点第n期的期支撑轴力变化除以该周期长度。平均支撑轴力

63、:建筑物中所有监测点支撑轴力的平均值,包括期平均支撑轴力(变化速度)等。计算平均支撑轴力时,要求建筑物中所有支撑轴力点都有完整数据,不能有漏测的期次。但在实际应用中,可能出现个别点被破坏、漏测的现象,为此,在计算平均支撑轴力时,需要补齐漏测的数据,然后按常规方法计算平均支撑轴力。建筑变形分析系统 ST 5x 目前采用线性插值法补齐漏测数据。ST 10 x可由用户选择平均值计算方法。 1.3.4.4.2. 支撑轴力变化过程线支撑轴力变化过程线即由观测日期和支撑轴力绘制的曲线图,以图形方式反映支撑轴力的变化情况。图1-15 支撑轴力变化过程线图1-15中,累计支撑轴力变化为1-12期的支撑轴力变化

64、量。1.3.4.4.3. 支撑轴力展开图反映基坑支撑轴力的不均匀变形情况等。图1-16 支撑轴力展开图具体定义、意义参考1.3.4.1.4. 沉降展开图。 1.3.4.4.4. 支撑轴力变化速度线反映基坑支撑轴力的变化情况等。图1-17 支撑轴力变化速度线 图1-17反映了支撑轴力点H21的平均变化情况。1.3.4.5.水位观测监测建筑物/基坑周围的地下水位变化,及其数据处理。基本数据为水位点名、水位观测值和观测日期,其中水位观测值单位为:m。数据处理包括: 水位变化计算 水位变化过程线 水位变化展开图 1.3.4.5.1. 水位观测水位变化:水位点第m期到第n期的水位观测值之差(Sn-Sm)

65、,mn。即,后期水位值减前期水位值,具体水位变化性质(上升或下降)由观测值类型决定,观测值类型分为管口到水面距离和水面高程。当观测值为水面高程时,水位变化正值表示水位上升,负值表示水位下降;当观测值为管口到水面距离时,情况正好相反。水位变化速度:水位点第m期到第n期的水位变化除以两期之间的历时长度。本期水位变化:第n期的期水位变化是水位点第n期的水位值减去第n-1期的水位值。第一期的期水位变化为“0”或“/”。本期水位变化速度:水位点第n期的期水位变化除以该周期长度。累计水位变化:水位点第m期到第n期的水位变化。累计水位变化速度:累计水位变化除以累计时间。平均水位:建筑物中所有监测点水位的平均

66、值,包括期平均水位(变化速度)等。计算平均水位时,要求建筑物中所有水位点都有完整数据,不能有漏测的期次。但在实际应用中,可能出现个别点被破坏、漏测的现象,为此,在计算平均水位时,需要补齐漏测的数据,然后按常规方法计算平均水位。建筑变形分析系统 ST 5x目前采用线性插值法补齐漏测数据。ST 10 x可由用户选择计算方法。 1.3.4.5.2. 水位变化过程线水位变化过程线即由观测日期和水位绘制的曲线图,以图形方式反映水位变化情况。图1-18 水位变化过程线图1-18中,累计水位变化为1-12期的水位变化量。1.3.4.5.3. 水位变化展开图反映基坑水位的不均匀变化情况等。图1-19 水位变化展开图具体定义、意义参考1.3.4.1.4. 沉降展开图。1.3.4.5.4. 水位变化速度线反映基坑水位的不均匀变化情况等。图1-20 水位变化展开图图1-20反映水位变化情况。1.3.4.6.裂缝观测监测建筑物/基坑的裂缝变化情况,及其数据处理。基本数据为裂缝点名、裂缝观测值和观测日期,其中裂缝观测值单位为:mm。数据处理包括: 裂缝变化计算 裂缝变化过程线1.3.4.6.1. 裂缝观测裂缝

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 卡通可爱绿色小学生家长会模板课件

- 卡通可爱老师教育教学模板课件

- 卡通可爱幼儿园大班家长会模板课件

- 卡通夏日暑假班会家长会模板课件

- 卡通可爱创意爱情告白求婚婚礼婚庆策划方案模板课件

- 卡通可爱军人动态模板通用模板课件

- 卡通可爱五一劳动最光荣主题班会模板课件

- 卡通可爱小学生常用急救知识模板课件

- 卡通动画小乌龟Franklin_02_02【声音字幕同步】课件

- 卡通儿童预防冬季流感科普宣传模板课件

- 卡通动漫动物人物绘制课件

- 卡通可爱儿童节主题活动策划方案模板课件

- 卡通儿童珍爱生命防溺水主题班会模板课件

- 卡通动漫教育教学课程设计教师说课模板课件

- 身体工作动态静心资料来源Osho的静心与健康若欲详解敬请课件