神经内科教案2

神经内科教案2

《神经内科教案2》由会员分享,可在线阅读,更多相关《神经内科教案2(13页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

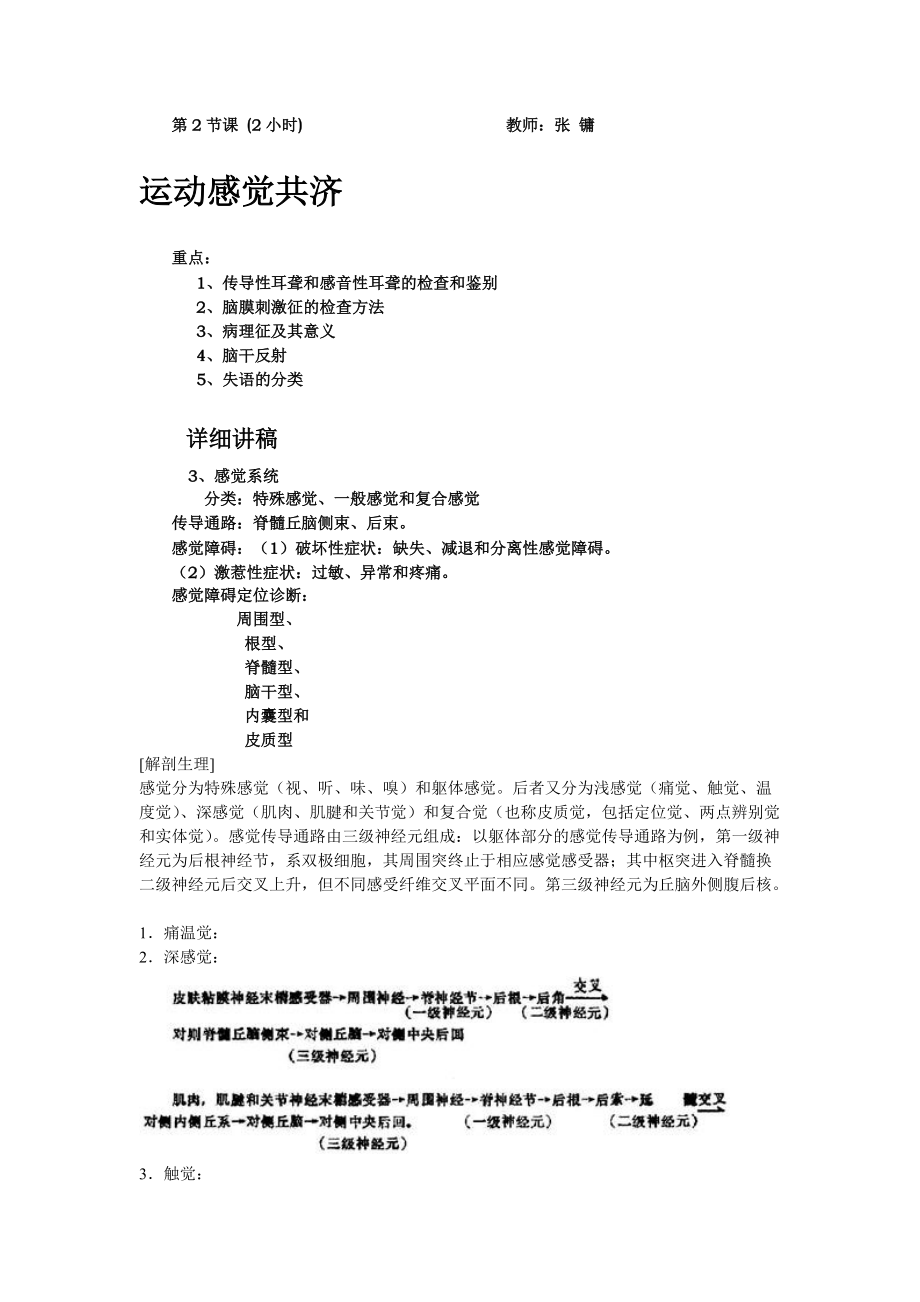

1、第2节课 (2小时) 教师:张 镛运动感觉共济 重点: 1、传导性耳聋和感音性耳聋的检查和鉴别 2、脑膜刺激征的检查方法 3、病理征及其意义 4、脑干反射 5、失语的分类详细讲稿 3、感觉系统 分类:特殊感觉、一般感觉和复合感觉传导通路:脊髓丘脑侧束、后束。感觉障碍:(1)破坏性症状:缺失、减退和分离性感觉障碍。(2)激惹性症状:过敏、异常和疼痛。感觉障碍定位诊断:周围型、根型、脊髓型、脑干型、内囊型和皮质型解剖生理感觉分为特殊感觉(视、听、味、嗅)和躯体感觉。后者又分为浅感觉(痛觉、触觉、温度觉)、深感觉(肌肉、肌腱和关节觉)和复合觉(也称皮质觉,包括定位觉、两点辨别觉和实体觉)。感觉传导通

2、路由三级神经元组成:以躯体部分的感觉传导通路为例,第一级神经元为后根神经节,系双极细胞,其周围突终止于相应感觉感受器;其中枢突进入脊髓换二级神经元后交叉上升,但不同感受纤维交叉平面不同。第三级神经元为丘脑外侧腹后核。1痛温觉:2深感觉:3触觉:冲动传入后根后一部分至同侧后索,随深感觉通路上升;一部分至后角换神经元后交叉至对侧脊髓丘脑前束上升。两者至脑干并入脊髓丘脑束,一起上达对侧丘脑与中央后回。在脊髓内,痛温觉纤维和深感觉纤维在脊髓丘脑侧束和后索内的排列见图。检查方法感觉检查要求患者清醒、合作,并力求客观。先让患者了解检查的方法和要求,然后闭目,嘱受到感觉刺激后立即回答。可取与神经径路垂直的方

3、向(四肢环行,躯干纵形),自内向外或处自上向下依次检查;各关节上下和四肢内外侧面及远近端均要查到,并两侧对比。 1.浅感觉:(1)痛觉:用大头针轻刺皮肤,嘱答“痛”与“不痛”,“痛轻”或“痛重”。(2)触觉:用棉絮轻划皮肤,嘱答“有”、“无”,也可以说“1,2,3,”数字表示。2.深感觉:脊髓感觉纤维的排列脊髓丘脑束的排列次序(1) 关节运动觉:轻握足趾或手指加以活动,嘱说出运动方向。检查活动幅度应由小到大,以了解减退程度。(2) 震颤觉:用振动的音叉(C128或256)柄置骨突出处,嘱回答有无震动感。3皮质复合感觉在疑有皮质病变且深浅感觉正常的基础上,始进行此项检查。以查实体觉为主,即嘱患者

4、指出置于其手中物品的形状、质地、材料、轻重,并说出其名称,先试病侧,再试健侧。临床意义1感觉障碍可有减退、消失和过敏之分。若同一区域内某些感觉减退,而其它感觉保留(如触觉),称分离性感觉障碍。感觉障碍的主观症状可有疼痛、发麻、蚁行感、烧灼感等,可为自发性或在激惹后引起,后者如压痛、牵引痛等,系感觉通路的刺激性病变所致。2感觉障碍分布型式因病变损害部位的不同而不同,可有周围型(神经末梢型)、脊髓节段型(根型)、传导束型和皮质型之分。详见定位诊断一章。4、运动系统分类:自主运动和不自主运动。传导通路:皮质脊髓侧束运动障碍:(1)自主运动障碍的症状与体征,肌力、肌张力、生理反射、病理反射、肌营养状况

5、。(2)中枢性与周围性瘫痪的特征。瘫痪软腭、咽喉的运动和感觉的解剖生理如下图:此外,舌咽神经也传导舌后1/3部份的味觉;迷走神经则传导胸腹腔的内脏感觉,其纤维分别源自上神经节和结神经节,传入脑干的孤束核。检查方法1腭咽喉运动:了解并观察有无吞咽困难,饮水呛咳或反流,发音嘶哑或鼻音,观察悬雍垂是否居中,软腭有无下垂。嘱病人发“啊”声,观察软腭能否上举,两侧是否等高。声带运动可用间接喉镜观察。2咽壁反射:观察和比较用压舌板轻触左右咽后壁引起的恶心、作哎反应情况,并了解感觉的灵敏程度。临床意义1真性延髓(球)麻痹:指疑核和舌咽、迷走神经受损时出现的一侧或双侧软腭麻痹、咽反射减弱或消失、饮水呛咳、吞咽

6、困难和发音嘶哑的征象。相当于肢体的下运动神经元性瘫痪。2假性延髓麻痹:指支配疑核的双侧皮质脑干束受损后出现的腭咽喉诸肌麻痹现象,但咽反射存在,可伴双侧锥体束征等。相当于肢体的上运动神经元性瘫痪。均参见定位诊断一章。舌肌运动的解剖生理:检查方法嘱张口,观察舌在口腔中位置:再嘱伸舌,看是否偏斜及舌肌有无萎缩或肌纤颤。临床意义1中枢性舌痪:舌下神经核仅受对侧皮质脑干束支配。故一侧中央前回或皮质脑干束损害时,引起对侧舌肌瘫痪,伸舌偏向病变对侧。2周围性舌瘫:指舌下神经核或舌下神经病变,除引起同侧舌肌瘫痪(伸舌偏向病变侧)外,尚有该侧舌肌萎缩和舌肌纤颤。运动系统的解剖生理运动系统主要由以下结构组成:1周

7、围(下)运动神经元:由脊髓前角细胞和脑干颅神经运动核以及两者的运动纤维组成,是各种脊髓节段性反射弧的似出通路,参与所支配肌肉的营养功能,并参与肌张力形成。2中枢(上)运动神经元:即锥体束。起自皮层中央前回和旁中央小叶运动细胞,发出纤维经内囊、大脑脚下行,分为两支:(1) 皮质脑干束:来自中央前回上1/3部份,纤维到达两侧颅神经运动核,但面神经核下部、副神经核中支配斜方肌部分及舌下神经核只受对侧支配。(2) 皮质脊髓束:来自中央前回上2/3部分和旁中央小叶,到达延髓下端腹侧时,大部分交叉到对侧(锥体交叉),终止于脊髓前角细胞;小部分下降到脊髓不同平面时再陆续交叉到对侧前角细胞。上运动神经元支配下

8、运动神经元,使肌肉收缩成为受意识支配的、有目的的自主运动,并抑制和调节下运动神经元的过度活动。3锥体外系统:包括底节、黑质、红核、丘脑底核等结构,经过网状结构及顶盖的神经通路,支配下运动神经元。系原始运动中枢,受皮层的抑制调节,并参与肌张力的形成。4小脑系统:通过三对小脑脚(绳状体、桥臂、结合臂)与大脑、底节、脑干、脊髓等联系。支配下运动神经元主要通过红核及网状结构的下行通路,以维持躯体的平衡和自主运动的准确、协调和流利,称为共济运动。检查方法及临床意义1肌力:先观察自主活动时肢体动度,再用作对抗动作的方式测试上、下肢伸肌和屈肌的肌力,双手的握力和分指力等。须排除因疼痛、关节强直或肌张力过高所

9、致的活动受限。轻微肌力减退检查方法:双手同时迅速握紧检查手指。患侧握手较慢,力量稍轻。双手指尽力分开后手掌相对,观察两侧指间隙大小。患侧分开较小。两臂前伸,患臂逐渐下垂(Barre试验)。仰卧、伸直下肢时,可见患侧足外旋;或双腿屈曲,使膝、髋关节均呈直角,可见患侧小腿逐渐下垂(Magazini试验)。肌力按六级分法记录,肌力的减退或丧失,称为瘫痪。“0级”一完全瘫痪。“1级”至“4级”,为不全性瘫痪或轻瘫:“1级”一有肌肉收缩而无肢体运动;“2级”一肢体能在床面移动而不能抬起:“3级”一肢体可抬离床面:“4级”一能抵抗部份外界阻力;“5级”一正常肌力。瘫痪就其性质而言,可分为:(1) 下运动神

10、经元性(周围性)瘫痪:见于脊髓前角细胞、前根以及运动神经病变。表现为肌力减退或完全不能活动,肌张力减低,深反射消失,肌肉萎缩,可有肌纤维或肌束震颤。(2) 上运动神经元性(中枢性)瘫痪:见于中央前回或皮质脊髂束损害。也出现肢体肌力减退或完全不能活动,但由于其对下运动神经元的抑制被解除,故出现肌张力痉挛性增高(上肢屈肌下肢伸肌张力增高),深反射亢进,常有髌、踝阵挛,病理反射阳性,但浅反射减弱或消失。除废用性萎缩外,肌肉无局限性萎缩,亦无肌震颤。但在严重病变的急性期可出现为肌张力降低,深反射消失。2肌容积:观察、触摸肢体、躯干乃至颜面的肌肉有无萎缩及其分布情况,两侧对比。必要时用尺测理骨性标志如髌

11、、踝、腕骨上下一定距离处两侧肢体对等位置上的周径。肌萎缩见于下运动神经元性瘫痪,亦可见于各种肌病,如肌营养不良症等。后者称肌源性肌萎缩。废用性肌萎缩见于上运动神经元性瘫痪,关节固定等。肌病时还须注意腓肠肌等处有无假性肥大。区分自主运动障碍的定位诊断类型:皮质型、内囊型、脑干型、脊髓型、前角型、周围型肌张力指肌肉的紧张度。除触摸肌肉测试其硬度外,并测试完全放松的肢体被动活动时的阻力大小。两侧对比。(1) 肌张力减低:见于“牵张反射弧”中断时,如下运动神经元性瘫痪和后根、后索病变等。上运动神经元性瘫痪的休克期。小脑病变。某些锥体外系病变,如舞蹈症等。(2) 肌张力增高:痉挛性肌张力增高:见于锥体束

12、病变,系牵张反射被释放而增强所致。上肢屈肌张力增高,呈“折刀状”,下肢伸肌张力增高。强直性肌张力增高:见于锥体外系病变,如震颤麻痹等。伸、屈肌张力均增高,呈“铅管样”或“齿轮状”。此外,脑干前庭核水平以下病变还可见去大脑强直四肢呈现强直性伸直。皮质广泛病变可见去皮制强直,表现为上肢屈曲内收,日新月异臂紧贴胸前,下肢强直性伸直。共济运动:平衡与共济运动除与小脑有关外,尚有深感觉参与,故检查时应睁、闭眼各作一次。肌力减退或肌张力异常时,此项检查意义不大。共济运动检查通常沿用以下方法:指鼻试验:嘱用食指尖来回触碰自己的鼻尖及检查者手指,先慢后快; 跟膝胫试验:仰卧,抬起一侧下肢,然后将足跟放在对侧膝

13、盖上,再使足跟沿胫骨前缘向下移动。此外,也可观察患者作各种精细动作如穿衣、扣扣、写字时表现。平衡检查常用Romberg试验:并足站立,两臂前伸,观察有无晃动和站立不稳。(1) 小脑性共济失调:睁闭眼均有共济失调表现,肌张力减低。小脑半球病变以肢体共济失调为主,小脑蚓部病变以躯干共济失调即平衡障碍为主。(2) 感觉性共济失调:深感觉缺失所致,故睁眼视力代偿后,共济失调不明显。多累及下肢,出现肌张力减低,腱反射消失,震颤觉和关节位置觉丧失,行走时有如踩棉花感,为此,行走时举足过高,踏地过重,呈现“跨阈步态”。黑暗中症状更加明显。见于后索及严重的周围神经病变。不自主运动的类型,颤动,痉挛、抽搐、震颤

14、、舞蹈样动作、手足徐动、扭转痉挛。是不自主发生的无目的异常运动。注意观察其形式、部位,速度、幅度、频率、节律等,并注意与自主运动、休息、睡眠和情绪改变的关系。两侧对比。(1) 震颤:为主动肌与拮抗肌交替收缩的节律性摆动样运动,可为生理性呀病理性;后者按与随意运动的关系,分为: 静止性震颤:指肢体静止状态下出现的震颤。如震颤麻痹症,震颤多见于手及手指,典型者呈“搓药丸”样。 运动性(意向性)震颤:指肢体运动且指向一定目标时出现的震颤。震颤在肢体快到达目标时开始出现或变得更明显,多见于小脑病变。(2)、舞蹈样动作:为不规律的、不对称的、幅度不等的急促动作。如突发的肢体伸展、挤眉、眨眼、伸舌、摆头等

15、。见于锥体外路病变。(3)、手足徐动症(4)、偏身投掷运动(5)、肌张力障碍(6)、抽动秽语综合征(7)、肌纤维震颤和肌束震颤:为局限于肌肉的细小、快速或蠕动样颤动,不引起关节的活动。发生于下运动神经元变性期,肌肉极度萎缩时可消失。(8) 抽搐:分为两种:阵挛性抽搐:阵发性发作的主动肌群与拮抗肌群的有节律的交替性收缩。可见于颜面、肢体或全身。强直性抽搐:阵发性发作的肌肉或肌群持续性强直收缩。可局限于某一肌肉(如腓肠肌痛性痉挛)、某一肌群(如手足搐搦)或全身。 5、共济失调:感觉性共济失调、小脑性共济失调。共济运动:平衡与共济运动除与小脑有关外,尚有深感觉参与,故检查时应睁、闭眼各作一次。肌力减

16、退或肌张力异常时,此项检查意义不大。共济运动检查通常沿用以下方法:指鼻试验:嘱用食指尖来回触碰自己的鼻尖及检查者手指,先慢后快;跟膝胫试验:仰卧,抬起一侧下肢,然后将足跟放在对侧膝盖上,再使足跟沿胫骨前缘向下移动。此外,也可观察患者作各种精细动作如穿衣、扣扣、写字时表现。平衡检查常用Romberg试验:并足站立,两臂前伸,观察有无晃动和站立不稳。(1) 小脑性共济失调:睁闭眼均有共济失调表现,肌张力减低。小脑半球病变以肢体共济失调为主,小脑蚓部病变以躯干共济失调即平衡障碍为主。(2) 感觉性共济失调:深感觉缺失所致,故睁眼视力代偿后,共济失调不明显。多累及下肢,出现肌张力减低,腱反射消失,震颤

17、觉和关节位置觉丧失,行走时有如踩棉花感,为此,行走时举足过高,踏地过重,呈现“跨阈步态”。黑暗中症状更加明显。见于后索及严重的周围神经病变。6、反射:反射弧的模式结构、深、浅反射、生理反射、病理反射。反射是对感觉刺激的不随意运动反应,通过神经反射弧完成。反射由感受器、传入神经(感觉神经)反射中枢(脑和脊髓)传出神经(运动神经)和效应器(肌肉,腺体等)组成,并受大脑皮质的易化和抑制性控制,使反射活动维持一定的速度、强度(幅度)和持续时间。临床常用的是简单的肌肉收缩反射。(一)腱反射:是刺激肌腱、骨膜引起的肌肉收缩反应,因反射弧通过深感觉感受器,又称深反射或本体反射。检查方法:1肱二头肌腱反射(颈

18、5-6,肌皮神经):前臂半屈,叩击置于二头肌腱上的拇指,引起前臂屈曲,同时感到二头肌腱收缩。2.肱三头肌腱反射(颈6-7,桡神经):前臂半屈并旋前,托住肘部,叩击鹰咀突上方三头肌腱,引起前臂伸展。 周围型(神经干型)及节段型感觉分布(背面) 周围型(神经干型)及节段型感觉分布(腹面)二头肌腱反射检查法 三头肌腱反射检查法3桡骨膜反射(颈5-8,桡神经):前臂半屈,叩击桡骨茎突,引起前臂屈曲、旋前和手指屈曲。4膝腱反射(腰2-4,股神经):坐位,两小腿自然悬垂或足着地;或仰卧,膝稍屈,以手托腘窝,叩击髌骨下缘股四头肌肌腱,引起小腿伸直。膝腱反射检查法5跟腱反射(骶1-2,胫神经):仰卧,膝半屈,

19、两腿分开,以手轻板其足使稍背屈,叩击跟腱引起足庶曲。当深反射高度亢进时,如突然牵拉引出该反射的肌腱不放手,使之持续紧张,则出现该牵拉部位的持续性、节律性收缩,称阵挛,主要见于上运动元性瘫痪。踝阵挛:仰卧、托腘窝使膝髋稍屈,另手握足底突然背屈并不再松手,引起足踝节律性伸屈不止。髌阵挛:仰卧,下肢伸直,以拇、食指置髌骨上缘,突然用力向下推并不再松手,引起髌骨节律性上下运动不止。腱反射的活跃程度以“+”号表示,正常为(+),减低为(+),消失为(0),活跃为(+),亢进或出现阵挛为(+)。临床意义:(1) 减退、消失提示反射弧受损或中断,亦见于神经肌肉接头或肌肉本身疾病,如重症肌无力,周期性麻痹等。

20、麻醉、昏迷、熟睡、脊髓休克期、颅压增高,尤其后颅窝肿瘤,深反射也降低或消失。(2) 亢进多见于锥体束病变,昏迷或麻醉早期也可出现,系对脊髓反射弧的抑制解除所致;亦见于手足搐搦、破伤风等肌肉兴奋性增高时。癔病或其它神经官能症深反射也常亢进。正常人深反射也可亢进,老年人跟腱反射可消失,故反射的不对称比增强或或消失更有意义。浅反射为刺激皮肤、粘膜引起的肌肉收缩反应。检查方法:1腹壁反射(肋间神经,上:胸7,8;中:胸9,10;下:胸11,12):仰卧以棉签或叩诊锤柄自外向内轻划上、中、下腹壁皮肤,引起同侧腹壁肌肉收缩。2提睾反射(生殖股神经,腰1,2):以叩诊锤柄由上向下轻划股上部内侧皮肤,引起同侧

21、睾丸上提。临床意义(1) 减退、消失:见于反射弧中断时。但腹壁和提睾反射减退或消失,亦可见于锥体束损害,因其除脊髓反射弧外,尚有皮质通路。此外,深睡、麻醉、昏迷、新生儿等,腹壁反射也常消失。(2) 亢进:震颤麻痹综合征或其它锥体外系疾病时,偶见浅反射尤其腹壁反射中度亢进,系损伤中脑抑制浅反射的中枢所致。精神紧张和神经官能症时,腹壁反射也可有不同程度的亢进。病理反射当上运动神经元受损后,被锥体束抑制的屈曲性防御反射变得易化或被释放,称为病理反射。严重进,各种刺激均可加以引出,甚至出现所谓的“自发性”病理反射。病理反射检查法Hoffmann征1Babinski征:用叩诊锤柄端等物由后向前划足底外缘

22、直到拇趾基部,阳性者拇趾背屈,余各趾呈扇形分开,膝、髋关节屈曲。刺激过重或足底感觉过敏时亦可出现肢体回缩的假阳性反应。此征也可用下列方法引出:Oppenheim征:以拇、食指沿胫骨自上向下划。Chaddock征:由后向前划足背外侧缘。Gordon征:用力挤压腓肠肌。2Hoffmann征:为上肢的病理反射。检查时左手握病人手腕,右手食、中指夹住病人中指,将腕稍背屈,各指半屈放松,以拇指急速轻弹其中指指甲,引起拇指及其余各指屈曲者为阳性。此征可见于10-20%的正常人,故一侧阳性者始有意义。脑膜刺激征:为脑脊膜和神经根受刺激性损害时,因有关肌群反射性痉挛而产生的体征。1)颈强直:颈前屈时有抵抗,头

23、仍可后仰或旋转;2)Kernig征:仰卧,屈曲膝髋关节呈直角,再伸小腿,因屈肌痉挛使伸膝受限,小于130并有疼痛及阻力者为阳性。3)Brudzinski征:颈症:仰卧,屈颈时引起双下肢屈曲者为阳性。下肢征:仰卧,伸直抬起一侧下肢时,对侧下肢屈曲为阳性。脑膜刺激征主要见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血、颅内压增高和脑膜转移瘤等。颈部征亦可见于后颅凹、环枕部或高颈段肿瘤。选讲:植物神经系统植物神经支配内脏器官、腺体、血管和立毛肌等,分为交感神经和副交感神经两面三刀大系统。其中枢部分包括大脑皮层、丘脑下部、脑干及脊髓侧角细胞(含骶髓相当于侧角部分)。丘脑下部系植物神经系统重要的皮质下中枢,其前部为副交感神经

24、代表区,后部为交感神经代表区。通过大量联系纤维,调节机体水、盐、脂肪代谢和垂体一内分泌功能等。脑干则有司理呼吸、心跳和血管运动等的中枢。其周围部分的交感神经系统,节前纤维起自胸1一腰2的脊髓侧角细胞,经相应前根和白交通支进入两侧椎旁由交感神经节(颈部只有上、中、下三个)组成的交感神经干,然后在交感节内或穿越交感干到椎前神经节内,或直达脏器附近或其壁内,更换神经元再发出节后纤维,支配汗腺、立毛肌、胸腹腔脏器和瞳孔扩瞳肌。周围部分的副交感神经系统,其节前纤维起自脑干内脏运动神经核(如涎核、背运动核等)及骶髓2-4节侧角区,分别经、对颅神经和骶2-4前根至头面部及内脏附近或其壁内更换神经元,再发出较

25、短的节后纤维,支配瞳孔约肌、唾液腺、内脏、膀胱和肛门括约约肌等。检查方法及临床意义1皮肤颜色和温度:观察肤色,触摸其温度,注意有无浮肿,以了解血管功能。血管功能的刺激症状为血管收缩、皮肤发白,发凉:毁坏症状为血管扩张、皮肤发红、发热,之后因血流受阻而发绀、发凉,并可有浮肿。皮肤划痕试验:用骨针在皮肤上稍稍用力划过,血管受刺激数秒后收缩,出现白色条纹,继以血管扩张变为稍宽之红色条纹,持续10余分钟,为正常反应。若红条纹宽达数厘米且持续时间较长至呈现白色隆起(皮肤划痕征),则表明有皮肤血管功能失调。交感神经损害时,其支配体表区内少汗或无汗:刺激性病变则多汗。植物神经系统2毛发指甲营养状况:注意皮肤

26、质地是否正常,有无粗糙、发亮、变薄、增厚、脱落溃疡或褥疮等;毛发有无稀少,脱落;指甲有无起纹,枯脆、裂痕等。周围神经、脊髓侧角和脊髓横贯性病变损害植物神经通路时,均可产生皮肤、毛发、指甲的营养改变。3膀胱和直肠功能:了解排尿有无费力、急迫和尿意,有无尿贮留和残留尿以及每次排尿的尿量。了解有无大便失禁或便秘。排尿机制如下:膀胱功能障碍可分两大类:(1)低(失)张力性膀胱:脊髓排尿反射弧损害引起,常见于园锥、马尾和后索病变。但也可见于横贯性脊髓病的急性期(休克期)。膀胱逼尿肌张力低或无张力,尿充盈后不引起反射性收缩而致尿贮留。过度充盈后少量尿液被迫进入尿道,形成点滴(溢出性)尿失禁,残尿多,膀胱容

27、量大。如系感受通路受损,则尿意也消失。(2)高张力性膀胱:骶髓排尿反射中枢以上部位损害时,排尿反射弧失去高级中枢抑制,逼尿肌张力增高,膀胱容量减少,外括约肌失去自主控制而导致尿失禁,尿次数多而每次排尿量少,见于旁中央小叶病变(失抑制性膀胱,无残尿)和骶髓以上横贯性脊髓损害的慢性期(反射性膀胱,有少量残尿)。但脊髓横贯性损害的早期,则表现为尿急、尿频。附讲:姿式步态改变:临床常见 偏瘫步态:瘫侧上肢内收、旋前、屈曲,并贴近身体不摆动;下肢则伸直,不能屈曲,行走似划圈。见于锥体束病变恢复期。 双下肢张力增高引起的剪刀(痉挛)步态, 小脑病变引起的酒醉(蹒跚)步态, 震颤麻痹引起的慌张步态, 下肢弛缓性瘫痪如进行性肌营养不良引起的摇摆(鸭行)步态等,参见各有关节章节。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 部编人教版语文三年级下册第八单元 方帽子店 ppt课件

- 微生物灭菌问题培训课件

- 廊坊房地产市场整合课件

- 廖小菲XXXX财务报告—利润表-课件

- 廊坊售后11月目标完成报告课件

- 部编人教版四年级语文上册《口语交际 我们与环境》优质ppt课件

- 延伸存取列表课件

- 部编人教版语文三年级下册第六单元 习作:身边那些有特点的人 ppt课件

- 廉颇蔺相如列传重点语句翻译上课-课件

- 廉颇蔺相如列传课件

- 廉颇蔺相如列传公开课优质课-课件

- 微生物活菌计数方法教学课件

- 部编人教版三年级数学下册第4课时 简单的路线图课件

- 廉洁行医秉公奉廉医疗卫生行业廉洁自律培训模板课件

- 部编人教版六年级道德与法制上册第8课《我们受特殊保护》 ppt课件完整版