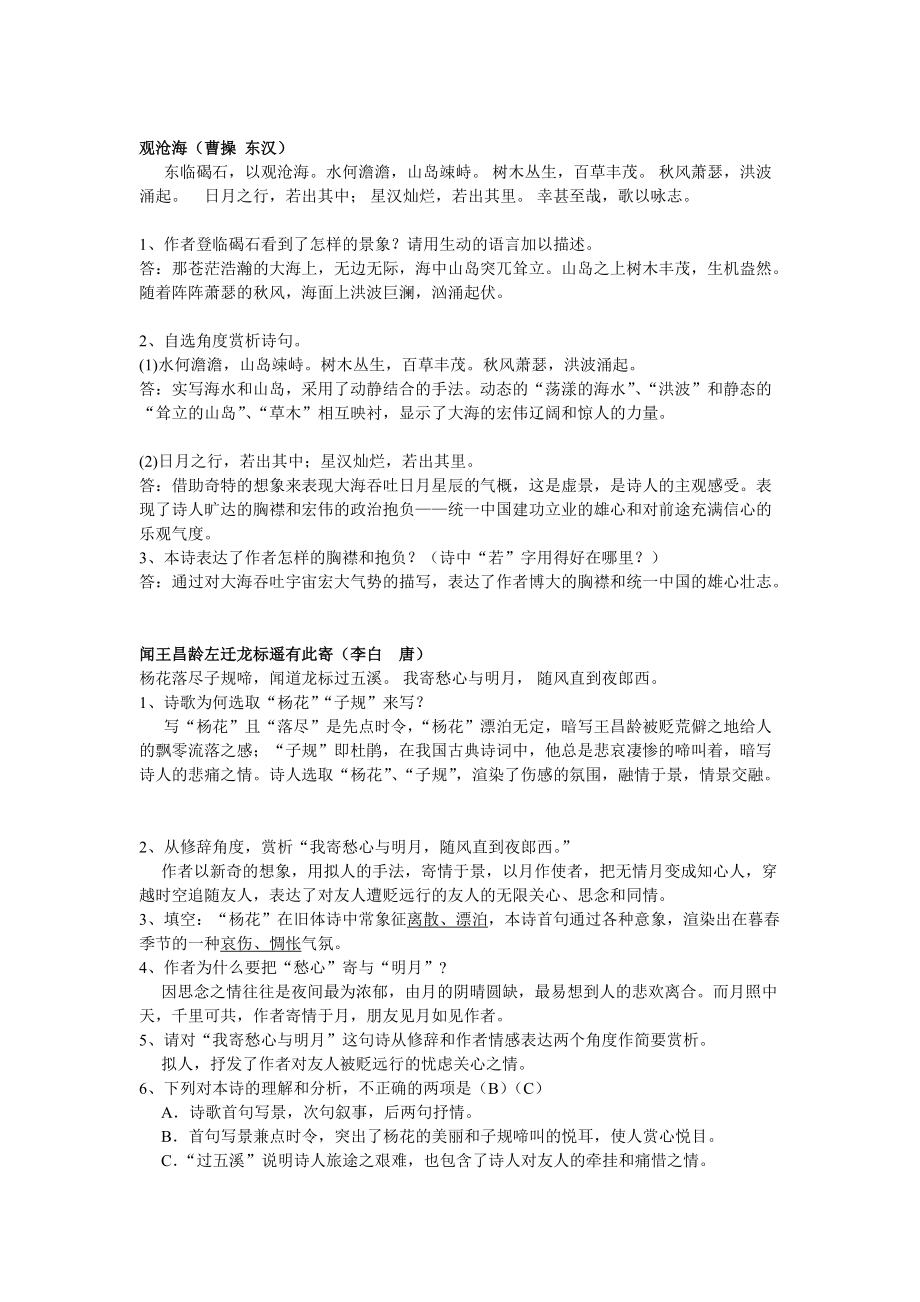

七年级上册古诗词鉴赏练习题

七年级上册古诗词鉴赏练习题

《七年级上册古诗词鉴赏练习题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级上册古诗词鉴赏练习题(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、观沧海(曹操东汉) 东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。1、作者登临碣石看到了怎样的景象?请用生动的语言加以描述。答:那苍茫浩瀚的大海上,无边无际,海中山岛突兀耸立。山岛之上树木丰茂,生机盎然。随着阵阵萧瑟的秋风,海面上洪波巨澜,汹涌起伏。2、自选角度赏析诗句。(1)水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。答:实写海水和山岛,采用了动静结合的手法。动态的“荡漾的海水”、“洪波”和静态的“耸立的山岛”、“草木”相互映衬,显示了大海的宏伟辽阔和惊人的力量。(2)日月之行,若出

2、其中;星汉灿烂,若出其里。答:借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概,这是虚景,是诗人的主观感受。表现了诗人旷达的胸襟和宏伟的政治抱负统一中国建功立业的雄心和对前途充满信心的乐观气度。3、本诗表达了作者怎样的胸襟和抱负?(诗中“若”字用得好在哪里?)答:通过对大海吞吐宇宙宏大气势的描写,表达了作者博大的胸襟和统一中国的雄心壮志。闻王昌龄左迁龙标遥有此寄(李白 唐)杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。1、诗歌为何选取“杨花”“子规”来写?写“杨花”且“落尽”是先点时令,“杨花”漂泊无定,暗写王昌龄被贬荒僻之地给人的飘零流落之感;“子规”即杜鹃,在我国古典诗词中,他

3、总是悲哀凄惨的啼叫着,暗写诗人的悲痛之情。诗人选取“杨花”、“子规”,渲染了伤感的氛围,融情于景,情景交融。2、从修辞角度,赏析“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”作者以新奇的想象,用拟人的手法,寄情于景,以月作使者,把无情月变成知心人,穿越时空追随友人,表达了对友人遭贬远行的友人的无限关心、思念和同情。3、填空:“杨花”在旧体诗中常象征离散、漂泊,本诗首句通过各种意象,渲染出在暮春季节的一种哀伤、惆怅气氛。4、作者为什么要把“愁心”寄与“明月”?因思念之情往往是夜间最为浓郁,由月的阴晴圆缺,最易想到人的悲欢离合。而月照中天,千里可共,作者寄情于月,朋友见月如见作者。5、请对“我寄愁心与明月”

4、这句诗从修辞和作者情感表达两个角度作简要赏析。拟人,抒发了作者对友人被贬远行的忧虑关心之情。6、下列对本诗的理解和分析,不正确的两项是(B)(C)A诗歌首句写景,次句叙事,后两句抒情。B首句写景兼点时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人赏心悦目。C“过五溪”说明诗人旅途之艰难,也包含了诗人对友人的牵挂和痛惜之情。D诗中将无知无情的明月当成善解人意的人,寄托了诗人对友人的怀念和同情。E诗歌想像奇特,体现了李白诗的浪漫主义风格。7、“我寄愁心与明月”,李白因何而愁?有愁不向人当面说,却要“与明月”,又是为什么?因朋友王昌龄“左迁”(贬官)而愁。作者并不在朋友身边,“闻”、“遥”可证。次北固山

5、下王湾客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。1、用形象优美的语言,描绘“潮平两岸阔,风正一帆悬”所展现的景象。答:春潮涌涨,江水浩渺,放眼望去,江面似乎与岸齐平了,视野也因之开阔,静静的水面上和风吹拂,风向不偏,一叶白帆好像悬挂在高远的江天上。2、说说“阔”和“悬”的妙处。答:“阔”字表现出“潮平”,“悬”字写高高直直挂着的样子。风顺风和,风儿高悬。“阔”和“悬”传神的表现出平野开阔、大江直流、波平浪静的美景。3、分析“乡书何处达?归雁洛阳边”的感情。答:作者借景抒情,表达了对故乡的强烈思念之情。4、任选角度,简要赏析“海日生残夜,江春

6、入旧年”。(1)在描写景物、节令之中,蕴含着一种时序交替的自然理趣。(2)表现了时光匆匆,光阴荏苒,身在他乡的游子顿生思乡之情。(3)把“日”“春”作为新生的美好事物的象征,表现了作者乐观、积极、向上的思想感情。(4)“生”与“入”用了拟人的手法,富有情趣。(5)两句诗对偶工整,形象生动。5、写出“海日生残夜,江春入旧年”的大意。答:在残夜将尽未尽之时,一轮红日正从海上升起,旧年将尽未尽之时,春天的气息已经来到江上。6、这首诗表现诗人怎样的思想感情?答:乡愁乡思之情(“思乡之情”、“乡愁”亦可)7、“海日生残夜,江春入旧年”一联历来脍炙人口,“生”和“入”用得很妙,请说说妙在何处。答:“生”“

7、入”采用拟人手法,将“日”和“春”人格化,赋予它们人的意志和情思(1分)无意说理,却在描写景物节令中蕴含哲理(1分)。天净沙秋思(马致远 元)枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。1、表达了作者怎样的思想感情?答:表达了游子孤寂愁苦和无限的思乡之情。2、前三句描绘了九种景物,生动的勾勒出一幅绝妙的深秋晚景图,请站在“断肠人”的角度描绘这幅图画。答:深秋的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷纷。带着满身的疲惫,我骑着羸弱的瘦马,独自在古道上缓行。绕过缠着枯藤的老树,看到即将归巢的鸦雀在树梢盘旋,时时悲啼。走过架在溪流上的小桥,看到桥畔稀疏的村社里,几户人家已升起了袅袅

8、炊烟。3、这首小令在写法上有何特点?试举一例简要分析。答:(1)运用了寓景于情的手法。作者选用“枯藤”“老树”“昏鸦”“古道”“西风”“瘦马”和西下的“夕阳”等景物,将“断肠人”的情感寓于其中,充分表达了诗人漂泊天涯的孤寂悲苦之情。(2)运用了静景和动景相映衬的手法。如处于动态中的“流水”与处于静态中的“小桥” “人家”相映,这种安适、幽静的环境,使沦落异乡的“断肠人”更添悲戚。(3)运用了大量的名词。即用“枯藤”“老树”“昏鸦”“古道”“西风”“瘦马”“夕阳”等,组成了一幅苍凉的深秋晚景图,抒发了作者漂泊天涯的愁苦之情。秋词刘禹锡自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄

9、。1.同是写秋,两首诗表露出诗人的心境有何不同?刘禹锡的秋词是颂秋,表达了乐观豁达、昂扬向上的心境;马致远的秋思是悲秋,表达的是失意、凄苦、思乡、感伤的心境。夜雨寄北(李商隐 唐)君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。1、第二句除写漂泊异乡时感知到的秋夜雨景之外,还暗示了诗人怎样的情感?暗示了诗人的羁旅之愁和不得归之苦,以及独听“巴山夜雨”而无人共语的郁闷、孤寂。2、三、四句明明写今日离情,却设想未来相逢,相逢之日再诉今日离情。诗人为何要这样写?这样就以未来的乐,反衬出今夜的苦,而今夜的苦又成了未来剪烛夜话的材料,增添了重聚时的欢乐。曲折深婉,含蓄隽永,余味无穷。3、

10、选出对李商隐夜雨寄北赏析有误的一项:(D)A、这首七绝情思委婉,清新流畅。诗人以眼前之景预测未来,遥想他日相聚,情致曲折,深刻的思念之情贯注其中。B、第一句一问一答,跌宕有致,极富表现力,其羁旅之愁与不得归之苦,已跃然纸上。C、“何当”为想像希望之词。对坐西窗,共剪烛花,想像美丽,写得逼真,揭示出诗人深挚的思念之情。D、尾句“巴山夜雨”四字重出,表现作者看重这异乡奇景,要将它描述给亲友听。十一月四日风雨大作宋陆游僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。【内容】这首诗表达了诗人为收复失地、统一祖国而献身的强烈欲望。【名句】夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。【赏析】僵卧孤村为

11、国戍轮台夜阑卧听是写现实的,铁马冰河入梦来是写梦境的。现实与梦境是通过风吹雨三个字巧妙结合起来的,因风吹雨在这里含有两层意思:一是写眼前的现实生活的风雨,一是象征意义,它象征南宋王朝的处境和命运,如同风雨中的一叶孤舟,随时都有倾覆的危险。诗人巧借自然界的风雨把现实与梦境自然地联系起来,使铁马冰河的梦境和为国戍轮台的壮志有机地融为一体。1、诗中“僵”与“孤”,写出了诗人当时怎样的处境?它们在诗中有什么作用?答:“僵”、“孤”意为卧病在床,孤苦无助,其作用是以“僵卧孤村”来反衬“不自哀”,更显其志坚定不移。2、本诗表达了作者怎样的愿望?答:表达了作者要为收复失地、统一国家而献身的强烈愿望。3、诗歌

12、第三句既是眼前现实情景的描绘,又象征什么?诗歌第三句既是眼前现实情景的描绘,又象征了(南宋王朝命运岌岌可危)。全诗抒发了强烈的(爱国情怀)。4、诗歌首句中的一个“僵”字,写出了诗人晚年生活的(凄凉)。5对本诗品析有误的一项是(D)A、诗的一、二句集中在一个“思”字上,强烈地表达了诗人希望报效祖国的爱国之情。B、诗的三、四句集中在一个“梦”字上,幻化出的是诗人魂牵梦绕的情境。C、全诗格调积极向上,具有强烈的感染力。D、“僵卧”道出了老迈境况,“孤村”表明与世隔绝的状态,真切地写出了作者怀才不遇的凄凉情景。6、前两句采用逐层深入的写法,其中的“_”、“_”字体现了这种递进。(不尚)7、“铁马冰河”

13、与上句中的“_”相呼应。(风吹雨)8、这首诗反映出诗人怎样的心情?(急欲杀敌报国的心情。)9、诗中“僵”、“尚”二字用得好,请你说出一点理由。答“僵”写出了诗人晚年生活的凄凉,“尚”表现了诗人强烈而至死不渝的爱国之情、报国之志。10、说说“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”的表达效果。答:两句一果一因,两相照应,对比鲜明,突出表现了诗人强烈的爱国情怀以及乐观豪迈的精神状态。11、“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”在抒情方式上有什么特点?答:采用间接抒情的方式,将自己渴望杀敌报国的梦想付诸梦中,强烈的抒发了自己的爱国情怀。潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束,山入潼关解不平。诗

14、人谭嗣同 朝代清代 体裁七绝分析:十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。公元1882年秋,十七岁的谭嗣同,从湖南故乡赴甘肃父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采。这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。啊,云涛,云涛,四面八方尽是滚滚云涛,大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云;团团簇拥着,一直不曾解围吧?伟大的壮观还在更高更远的地方。潼关地处陕西、山西、河

15、南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。1.这首诗主题:对王朝更替兴亡的感慨,对广大被压迫人民的同情。2.用自己的话描写一二

16、两句描写的景象 天空中翻卷着一团团云雾,异峰突起,久远的高云簇拥着潼关古城,那景象壮阔极了。一阵阵猎猎的秋风吹来,将清脆的马蹄声吹散了,古城又显出了它的寂寞。3.这首诗用了什么修辞手法 拟人对偶4.这首诗描写奔腾壮阔山势不逊诗句河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。峨眉山月歌李白峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。1、本诗作者是被称为“诗仙”的李白,字太白。2、峨眉山月歌中连用五个地名,构思精巧,不着痕迹,这五个地名分别是:峨眉山、平羌江、清溪、渝州、三峡。3、作者在诗歌中描绘了怎样的景色?抒发了诗人怎样的感情?在一个秋高气爽、月色明朗的夜里,诗人在船上看到峨眉山尖吐出的

17、半圆秋月,从清溪驿顺流而下,月影映在江水之中,像一个好朋友一样,陪伴着诗人。但在从清溪到渝州的途中,月亮总被两岸的高山挡住,使诗人思念不已。诗人借月抒发了的对亲友家乡的思念之情。4、赏析这首诗的前两句:前两句点明了写作的时间和地点,作者运用了动静结合的写法,不仅描写了月映清江的美景,也暗示了行船之事。5、选择一个角度对“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”做赏析诗人连夜从清溪出发进入岷江,向三峡驶去,用不了多久,就将要到达渝州。作者运用拟人手法,把月亮人格化,并当做亲密的朋友看待,表达了诗人对故乡(朋友)的思念之情。6、诗中连用五个地名,这在绝句中是独一无二的,请写出这五个地名,结合诗歌内容说说这

18、样写的作用。峨眉山、平羌江、清溪、渝州、三峡。连用五个地名为读者展开了一幅千里蜀江行旅图,诗境中无处不渗透着诗人的江行体验和对故乡(朋友)的思念之情。7、说一下“影入平羌江水流”中“入”“流”的妙处。“入”和“流”两个动词描绘出这样一幅画面:月影映入江水,又随江水流去。不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事。意境可谓空灵入妙。8、三四句表达了诗人怎样的思想感情?三、四两句为我们展现了一幅千里蜀江行旅图,表达了作者的依依惜别和对故乡(友人)的思念之情。9、前两句展现的画面:连绵的峨眉山夜色正浓,半轮明月悬挂山间,有如青山吐月,皎洁的月影映入湛蓝的江水,随着江水缓缓流动。江南逢李龟年【唐】

19、杜甫岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。主题这首诗通过诗人追忆往昔与李龟年的接触及书写现实中与李龟年的相逢,跨越了几十年的时代苍桑,社会变迁,寄寓了诗人对世道衰落的苍凉感慨以及对彼此现状的悲叹。赏析这首诗前两句言过去之盛,追忆昔日与李龟年的接触,寄托了诗人对开元初年鼎盛的眷怀,为下文作了铺垫。后两句作者写现在之衰,是对国事凋零、人民颠沛流离抒发的无穷感慨。全诗并无直接抒情之语,但现实的凋敝与人生之凄凉却尽在诗中。1、请分析诗中作者的感情基调。这种感情是通过哪种手法表现的?本诗中蕴含的是作者对于世道衰落的苍凉感慨以及对彼此现状的悲叹之情。是通过对比表现的,将昔日的盛况

20、与现实的凄凉形成对比。2、“落花时节”有什么特殊含义?点明暮春时令,而且隐喻着彼此飘零、社会动乱、民生凋敝等家国之情。3、赏析后两句诗的表现手法及思想感情。表现手法是反衬,用江南美景反衬离乱世道和沉沦身世。抒发对现实之凋敝丧乱与人生凄凉飘零的感慨之情。4、理解性默写诗人追忆往昔盛况的诗句是:岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。流露诗人无限沧桑之感的诗句是:正是江南好风景,落花时节又逢君。行军九日思长安故园岑参强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。1、 这首诗是五言绝句,写了我国的一个传统节日,这个节日的名称是( ),写了节日中( )的习俗? 重阳节 登高 饮酒 赏菊2、该诗是在长安沦陷时

21、所作,故第三句有“遥怜”(1分)二字,表现了诗人面对故乡长安遭受战乱时的痛苦之情及收复失地(1分)的渴望。3、怎样理解“强欲登高去”中的“强”字?强,是勉强,是不愿为之而又不得不为之的心态体现。4、作者特别强调思念、怜惜长安故园的菊花,你能说出菊花的深层含义吗?这样写的好处是什么?以“故园菊”代表整个故园长安,这样写,以个别代表一般,显得形象鲜明,具体可感。5、从本诗中你感受到诗人怎样的情怀?对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。6、下列对诗歌分析不正确的一项是(C )A岑参的这首五绝,表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑和对战乱中人民疾苦的关切。B首句“登高”二字就紧扣题目中的“九日”

22、。劈头一个“强”字,则表现了诗人在战乱中的凄清境况。C第三句化用陶渊明的典故,反用其意,是说自己虽然也想勉强地按照习俗去登高饮酒,可是在战乱中,没有像王弘那样的人来送酒助兴。D结句用的是叙述语言,朴实无华,但是寓巧于朴,寓意深长,耐人咀嚼,使全诗的思想和艺术境界出现了一个飞跃。夜上受降城闻笛(唐)李益回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。1.诗中“沙似雪”、“月如霜”两个生动的比喻,形象地描绘出边塞怎样的环境特点?(2分)描绘出一种寒冷、凄凉的环境特点。2.这首诗被推崇为中唐边塞诗的绝唱,抒发了诗人怎样的思想情感?(2分)表达了诗人怀念家乡的思想情感。3、前人在评论这

23、首诗时认为,“吹芦管”是理解本诗思想的关键,你同意这一说法吗?为什么?同意。“吹芦管”是在“沙似雪、月如霜”的受降城上听到的,由末句的“一夜征人尽望乡”可知,这芦管所吹的曲子正是思乡之曲,本诗的自然环境与芦管曲调融为一体,表达了无限的思乡之情。4前两句为什么把“沙”比喻成“雪”、而把“月”(光)比喻成“霜”?(5分)沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。(1分)诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。(2分)正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡,也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,情景交融,生发出思乡情愫。(2分)5简要分析本诗所表达的思想感情。(6分)诗歌写戍边将士听到芦笛声而引起的思乡之情。(2分,意思对即可)诗歌前两句通过写景,交代了环境的凄清与寒苦,为写戍边将士的思乡奠定了情感基调;(2分)后两句则通过写“芦管”声的横空而出,同其他引发了戍边将士的乡思之情。(2分6、“沙似雪”和“月如霜”写的都是怎样背景下的景色?月色下。7、诗歌第三句写声音,闻芦管悲声;第四句写心中感受。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。