新教科版小学五年级下册科学教案 全册

新教科版小学五年级下册科学教案 全册

《新教科版小学五年级下册科学教案 全册》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新教科版小学五年级下册科学教案 全册(30页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

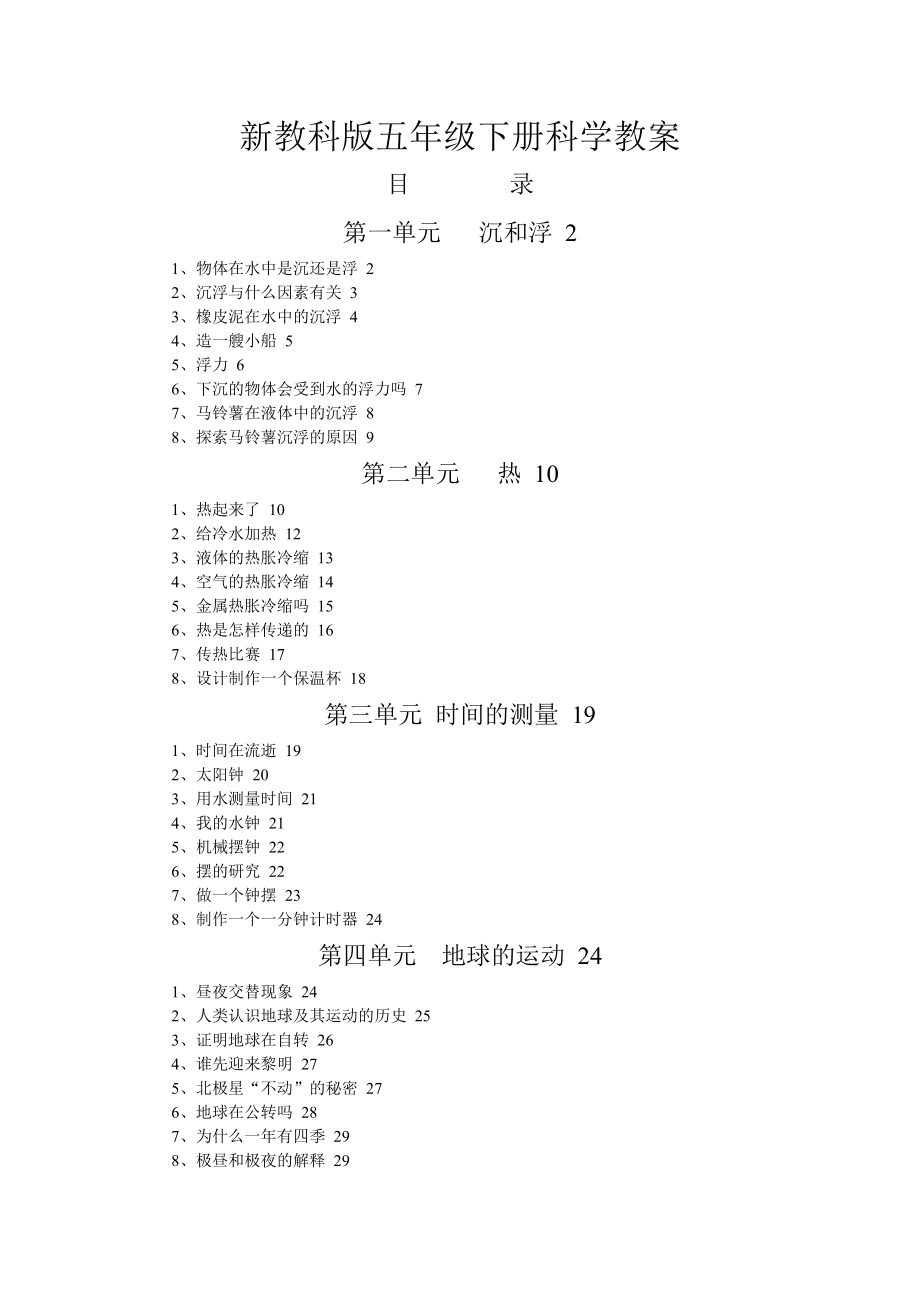

1、新教科版五年级下册科学教案目 录第一单元 沉和浮 21、物体在水中是沉还是浮 22、沉浮与什么因素有关 33、橡皮泥在水中的沉浮 44、造一艘小船 55、浮力 66、下沉的物体会受到水的浮力吗 77、马铃薯在液体中的沉浮 88、探索马铃薯沉浮的原因 9第二单元 热 101、热起来了 102、给冷水加热 123、液体的热胀冷缩 134、空气的热胀冷缩 145、金属热胀冷缩吗 156、热是怎样传递的 167、传热比赛 178、设计制作一个保温杯 18第三单元 时间的测量 191、时间在流逝 192、太阳钟 203、用水测量时间 214、我的水钟 215、机械摆钟 226、摆的研究 227、做一个钟

2、摆 238、制作一个一分钟计时器 24第四单元 地球的运动 241、昼夜交替现象 242、人类认识地球及其运动的历史 253、证明地球在自转 264、谁先迎来黎明 275、北极星“不动”的秘密 276、地球在公转吗 287、为什么一年有四季 298、极昼和极夜的解释 29第一单元 沉和浮1、物体在水中是沉还是浮【教学目标】1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。2、同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。过程与方法:1、对物体沉浮做出预测,并用实验验证,做好记录。2、学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。情感、态度、价值观:认识到用实验验证猜想,能及时纠正自己的错误

3、概念。【教学重点】同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。【教学难点】帮助学生及时纠正自己的错误概念。【教学过程】一、观察物体的沉浮:1、谈话:物体在水中是沉还是浮?哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮的呢?2、把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。3、把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。二、观察更多物体在水中的沉浮: 1、教师从小袋子取出7种物体,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。2、以小石块为例,讨论完成教材第2面表格的前面2行“预测”、 3、学生独立完成其他物体的“预测”、“理由”这2行表格的填写。4、小组领实

4、验器材,分工合作,进行实验观察,完成实验记录表。5、组织交流:把我们的预测与实验结果相比较,预测正确的有哪些,预测不正确的有哪些?整理自己的预测理由,想一想物体的沉浮可能与什么因素有关呢?三、观察同一种材料构成的物体在水中的沉浮:板书设计:1、物体在水中是沉还是浮砖块 沉木块 浮塑料块 浮猜测与沉浮相关因素:体积大小、轻重、形状、材料、是否空心等由同一种材料构成的物体,改变它们的体积大小,在水中的沉浮是不会发生改变的。2、沉浮与什么因素有关【教学目标】科学概念:1、物体的沉浮与自身的质量和体积都有关。2、不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉;如果质量相同,体积小的物体容易沉。3、潜

5、水艇应用了物体在水中的沉浮原理。过程与方法:1、用控制变量的科学方法,探究物体沉浮的原因。2、学习用分析的方法研究影响沉浮的因素。情感、态度、价值观:1、在实验中理解控制变量的科学方法和思想的意义。2、感受科学原理应用于实际的巨大作用。【教学重点】用控制变量的科学方法,探究物体沉浮的原因。【教学难点】学习用分析的方法研究影响沉浮的因素。【教学过程】一、分析物体在水中的沉浮规律: 1、导入:我们已经知道,同一种材料构成的物体,在水中的沉浮与它们的轻重、体积大小没有关系。那么,不同材料构成的物体,在水中的沉浮与它们的轻重、体积大小有关系吗?2、按体积大小顺序排列七种物体,再标出它们在水中是沉还是浮

6、。想一想,物体的沉浮和它的体积大小有关系吗?3、按轻重顺序排列七种物体,再标出它们在水中是沉还是浮。想一想,物体的沉浮和它的轻重有关系吗?4、当我们对这些物体进行比较时,为什么看不出它们的轻重、体积大小与沉浮之间的关系? 三、用小瓶子继续研究:1、潜水艇既能在水面航行,又能在水下航行。它是应用了什么原理呢?让我们来做个模拟实验。板书设计:2、沉浮与什么因素有关小球的沉浮 物体沉浮与自身的质量和体积都有关立方体的沉浮 控制变量小瓶子的沉浮 体积大质量小易浮,体积小质量大易沉潜水艇 应用沉浮原理3、橡皮泥在水中的沉浮【教学目标】1、改变物体排开的水量,物体在水中的沉浮可能发生改变。2、钢铁制造的船

7、能够浮在水面上,原因在于它排开的水量很大。过程与方法:1、用刻度杯测量橡皮泥排开的水量。2、用橡皮泥制作成不同的形状,使之能够浮在水面上。3、根据橡皮泥排开的水量,做出沉浮判断。情感、态度、价值观:1、认识到认真细致地采集数据的重要。2、在探求原因的过程中,懂得证据的重要性。【教学重点】改变物体排开的水量,物体在水中的沉浮可能发生改变。【教学难点】认识到认真细致地采集数据的重要。【教学准备】水槽1个,不溶水的橡皮泥若干块,刻度杯1个,记录表(教材第8面)。【教学过程】一、观察橡皮泥的沉浮(实心):1、导入:有的物体在水中是沉的,有的物体在水中是浮的。我们能想办法改变它们的沉浮吗?2、把一块橡皮

8、泥放入水里,观察它的沉浮。3、把一块橡皮泥做成各种不同的形状,放入水中,观察它的沉浮。4、分析:改变橡皮泥形状,橡皮泥的质量有没有发生变化?橡皮泥的体积有没有发生变化?二、让橡皮泥浮在水面上:1、有没有办法能让橡皮泥浮在水面上呢?(前提仍然是改变橡皮泥的形状,不能有其他添加物,方法是做成船形或者空心的。)2、讨论:同一块橡皮泥,做成不同的形状,有的沉入水中,有的浮在水面上,这是什么原因呢?三、比较橡皮泥排开的水量:铁块在水中是沉的,钢铁造的大轮船却能浮在水面上,还能装载货物。对于这个问题,我们能解释了吗?如果要制造能装载更多货物的超大轮船,你认为个怎样做呢?板书设计:3、橡皮泥在水中的沉浮 改

9、变物体排开的水量 沉浮可能发生改变船浮在水面上 排开的水量很大教学后记:4、造一艘小船【教学目标】1、相同重量的橡皮泥,浸入水中的越大越容易浮,它的装载量也随之增大。2、科学与技术紧密相连,它们为人类的发展做出了巨大贡献。过程与方法:1、探索用橡皮泥造船,不断改进船的形状,增大船浸入水中的体积。2、按照自己设计的方案制造小船,并不断改进。情感、态度、价值观:1、体会不断改进设计对结果的影响。2、感受人类创造发明的历程,激发创造欲望。【教学重点】相同重量的橡皮泥,浸入水中的越大越容易浮,它的装载量也随之增大。【教学难点】探索用橡皮泥造船,不断改进船的形状,增大船浸入水中的体积。【教学过程】一、橡

10、皮泥小船制作比赛:1、谈话导入:2、集体制订比赛规则:用同体积的同种品牌橡皮泥,不准有其他的添加物,比谁制造的小船装载量大。时间限制在10分钟内。3、学生分小组制作,教师提醒要考虑装载物以及船的稳定性。并控制时间。4、测试:哪艘船装载的货物多。5、让几个装载量比较大的小组上台介绍经验。二、船的发展史和展览会:1、阅读教材11面内容,教师随机介绍(按从左到右从上到下的顺序):木筏、独木舟、明轮、帆船、气垫船、远洋货船、现代客轮、航空母舰。2、学生补充介绍自己收集的关于船的知识,要求精要。3、学生出示各类船的模型,集体观看。三、造个性船:1、学生说说了解了船的发展、观看了各种船模型后的体会。2、讨

11、论如何制造自己喜欢的个性船,重点讨论:我想造什么样的小船?我希望它有什么特点?造这艘小船需要什么材料?3、出示我的造船计划,学生分组按计划进行个性船的制作。4、造一艘小船橡皮泥小船制作比赛造个性船我的造船计划一、准备二、制作三、改进和完成浸入水中的体积越大 越容易浮 装载量增大5、浮力【教学目标】1、上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。2、物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。3、当物体在水中受到的浮力大于重力时就上浮,浮在水面的物体,浮力等于重力。过程与方法:1、学习用弹簧秤测量泡沫塑料块在水中受到的浮力。2、运用浮力和重力的概念,解释物

12、体在水中的沉浮。情感、态度、价值观:1、懂得方法的改进有利于研究的顺利进行。2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。【教学重点】上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。【教学难点】运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。【教学过程】一、感受浮力:1、观察泡沫塑料块、木块、空瓶子、小船浮在水面的情况,用手指轻轻按压小船,有什么感觉?分别把泡沫塑料块、木块、空瓶子压人水中,有什么感觉?2、出示关于浮力的描述性定义:把小船和泡沫塑料块往水中压,手能感受到水对小船和泡沫塑料块有一个向上的力,这个力我们称它为水的浮力。板书:浮力。3、生活中我们什么时候

13、感受到水的浮力?4、出示教科书12面的浮力和重力示意图,讲解示意图的含义。(当泡沫塑料块静止浮在水面时,它受到的浮力等于它受到的重力,且方向相反。)二、测量一块泡沫塑料块的浮力:1、讨论怎样测量浮力:当把泡沫塑料块压入水中时,它受到的浮力有变化吗?是多大呢?我们能用弹簧测力计测出浸入水中的泡沫塑料块受到的浮力大小吗?2、教师根据学生讨论的情况,演示规范的测量方法,讲解注意的地方。特别要讲清楚浮力的计算方法,可以让学生看教科书第13页的示意图,理解浮力等于重力加拉力的道理。 小部分浸入水中 大部分浸入水中 全部浸入水中拉力大小 浮力大小 排开的水量 4、分析拉力、浮力和排开的水量之间的关系,得出

14、:(板书)浸人水中的体积(排开的水量)越大,物体受到的浮力就越大。三、测量不同大小泡沫塑料块的浮力:自重 6、下沉的物体会受到水的浮力吗【教学目标】1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。2、下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。3、当物体在水中受到的浮力小于重力时就下沉。过程与方法:1、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。2、画示意图,运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。情感、态度、价值观:1、体验实验验证的重要意义。2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。【教学重点】下沉的物体

15、在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。【教学难点】设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。【教学过程】一、下沉的物体是否受到水的浮力:1、提问:浮在水面上的物体会受到水的浮力作用,那么,沉入水中的物体会受到水的浮力作用吗?2、联系生活情形,并进行推测。二、测量下沉的物体受到的浮力大小:发现:一个下沉物体浸人水中的体积越大,受到的浮力也越大。大小不同的物体完全浸人水中,它们在水中受的浮力大小也与物体排开水的体积有关,体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大。三、用浮力和重力的关系解释沉浮现象:1、概括:物体在水中受到的浮

16、力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力也越大。7、马铃薯在液体中的沉浮【教学目标】1、液体的性质可以改变物体的沉浮。2、一定浓度的液体才能改变物体的沉浮,这样的液体有许多。过程与方法:1、经历一个典型的“观察发现推测验证”的科学探究活动过程。2、通过加热液滴和调制液体来探索未知液体的性质。3、学会给液滴加热的技能。情感、态度、价值观:懂得确定一种物质的性质,需要很多的证据。【教学重点】经历一个典型的“观察发现推测验证”的科学探究活动过程。【教学难点】懂得确定一种物质的性质,需要很多的证据。【教学过程】一、马铃薯的沉浮:1、观察马铃薯的沉浮。(1)

17、推测马铃薯放人水中是沉还是浮。(2)把马铃薯轻轻放人清水中,观察它的沉浮状况。(3)把马铃薯从清水杯中拿出、擦干,轻轻放人另一个杯子中,观察它的沉浮。怎样解释马铃薯在不同杯子中的沉浮?影响马铃薯沉浮的原因是什么?怎么解释马铃薯的沉浮现象?二、观察比较两种液体:1、观察两杯液体有什么不同。2、做液滴加热实验,教师先指导加热的方法,然后从两个杯子里各取几滴液体,分别滴在不锈钢调羹上加热,比较液滴变干后留下的痕迹。三、调制一杯使马铃薯浮起来的液体:1、提问:是不是只要水中溶解了物质就能够使马铃薯浮起来呢?2、每个小组调一杯盐水试试,马铃薯在盐水中能上浮吗?3、思考:从实验现象和结果分析,怎样的液体才

18、会使马铃薯浮起来。四、阅读资料:阅读本课的资料,我们从中明白了什么?板书设计:7、马铃薯在液体中的沉浮液滴加热调制液体观察发现推测验证一定浓度的液体才能改变物体的沉浮8、探索马铃薯沉浮的原因【教学目标】1、不同液体对物体的浮力作用大小不同。2、比同体积的水重的物体,在水中下沉,比同体积的水轻的物体,在水中上浮。3、比同体积的液体重的物体,在液体中下沉,比同体积的液体轻的物体,在液体中上浮。过程与方法:1、通过简单的推测、验证活动获得数据,并转化为证据,培养逻辑思维能力。2、整理所学的知识,进行概括总结,形成科学概念。情感、态度、价值观:认识到物体的沉浮现象是有规律的,规律是可以被我们认识的。【

19、教学重点】上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。【教学难点】运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。【教学过程】一、测量钩码在不同液体中受到的浮力大小:1、讨论:马铃薯在有的液体中下沉,在有的液体中上浮,是不是马铃薯在不同液体中受到的浮力有大有小?2、讨论:怎样用实验验证自己的推测。3、用钩码代替马铃薯进行研究。 4、根据钩码受到的浮力大小,进一步类推马铃薯在不同的液体中受到的浮力大小情况,从而验证学生原来的推测。二、推测与验证:1、思考:物体在不同的液体中受到的浮力为什么会不同呢?影响马铃薯浮力大小的原因是什么?2、从马铃薯和液体的重量去比

20、较会有什么结果?比较重量的前提条件是什么?(引导学生思考要在同体积的情况下比较重量。)3、推测同体积的清水和浓盐水重量是否相同,进一步推测与同体积的马铃薯比较,重量是否相同。4、如果要验证我们的推测,那么怎样比较同体积的马铃薯、清水和浓盐水的轻重? 小结:马铃薯比同体积的清水重,而比同体积的浓盐水轻,这就是造成马铃薯沉浮变化的原因。三、判断塑料块的沉浮:1、观察教科书提供的资料,判断塑料块在不同液体中的沉浮情况,并说说判断的理由。2、观察教科书第20页中间的2张图片,根据这些物体的沉浮关系,我们能判断这些物体的轻重吗?注意:判断轻重的前提条件是同体积。五、整个单元的总结:这是对整个单元的科学概

21、念的梳理和总结。教学时,教师可以从简单到复杂进行梳理,从现象到本质进行梳理。可以设计一些有层次的问题进行整理:1、怎样用浮力和重力的关系,来解释物体的沉浮现象?2、不同材料构成的物体,在水中的沉浮有什么规律?3、石块在水中的沉浮与什么因素有关?(同体积的石块与水的轻重比较有关)4、木块在水中的沉浮与什么因素有关?(同体积的木块与水的轻重比较有关)5、物体在水中的沉浮与什么因素有关?(同体积的物体与水的轻重比较有关)6、物体在液体中的沉浮与什么因素有关?(同体积的物体与液体的轻重比较有关) 板书设计:8、探索马铃薯沉浮的原因不同液体对物体的浮力作用大小不同。比同体积的液体重的物体,在液体中下沉比

22、同体积的液体轻的物体,在液体中上浮第二单元 热1、热起来了科学概念:1、有多种方法可以产生热。2、加穿衣服会使人感觉到热,但并不是衣服给人体增加了热量。过程与方法:1、自主设计实验探究衣服是否能为身体增加热量。2、观察、记录、分析实验现象并由此形成合乎逻辑的实验结论。情感、态度、价值观:1、对热现象产生探究的兴趣。2、尊重客观事实。【教学重点】自主设计实验探究衣服是否能为身体增加热量。 【教学难点】设计、验证“衣服能不能自己产生热”的活动【教学过程】一、引入:师与学生握手感觉手凉手热。师:你有什么办法使我(或你)的手热起来吗?(板书课题:热起来了)师:大家思考过没有,为什么搓手能使我们的手热起

23、来?(摩擦产生了热)二、讨论使我们身体热起来的原因1、冬天,我们觉得很冷时,有什么办法使我们的身体热起来?2、小组讨论交流(老师板书时分四类板书1、外界物质直接给予热;2、外界物质吃进我们身体变成热;3、自身运动产生热的;4、保温的)3、分析使我们身体热的原因师:分析这些方法是怎么使我们的身体热起来的?板书:晒太阳、温泉、烤火(外界物质给予热量) 吃食物 (外界物质吃进身体产生热量) 跑步等运动 (血液循环加快) 加穿衣服 、盖被子 - ?师:加穿衣服后,我们的身体为什么会感觉热起来呢?讨论汇报(加穿衣服使我们热起来的原因-衣服能生热;衣服不能生热,衣服的作用是保温,阻止热量散发,同时阻挡冷气

24、进入.)(通过提出这样一个发散的问题,引发学生积极思考,为什么会热起来,热的产生跟什么有关?在师生交流活动中,知道使身体热起来的一些方法,同时引出衣服能不能自己产生热的问题。)三、研究衣服否生热的问题1、师:早上起床和晚上躺入被窝时,你的被子是凉还是热的呢?说明什么?2、学生交流。3、衣服到底能不能生热呢?我们怎么研究这个问题?4、小组讨论:设计实验方案,验证加穿衣服是不会给身体增加热量。(鼓励学生说出不同的方法) 5、交流研究方法。(通过讨论、验证衣服能不能自己产生热的活动,使学生经历“问题解释思维论证实验验证”的探究过程。在交流活动中学生的方案可能存在不严谨的地方,教师要和孩子们集体研讨,

25、发现问题,提出调整建议)6、学生分组验证实验,根据实验现象进行交流。四、小结:1、通过实验,你们现在是怎么认为的?2、通过实验研究你们有什么新的发现?3、通过实验研究你们有什么新的想法?4、通过实验你们有什么新的问题?板书设计: 1、热起来了晒太阳、温泉、烤火(外界物质给予热量)吃食物 (外界物质吃进身体产生热量)跑步等运动 (血液循环加快)加穿衣服 、盖被子 -(衣服不能生热,衣服的作用是保温,阻止热量散发,同时阻挡冷气进入)2、给冷水加热【教学目标】水受热以后体积会增大,而重量不变。过程与方法:1、从影响物体在水中沉浮的因素去分析水受热后产生的变化。2、设计实验,观察水受热以后重量和体积是

26、否发生了变化。情感、态度、价值观:乐于发现新的问题,愿意积极探索。【教学重点】1、关注水在加热过程中的变化;2、设计实验,观察水受热以后重量和体积是否发生了变化【教学难点】研究水受热上浮的原因【教学过程】一、谈话导入:1、要使一杯冷水变成热水,有哪些方法?2、师生交流。(预设:这个活动让学生自主讨论,让学生充分表达自己的想法。)二、给塑料袋里的冷水加热 1、师:在密封的小塑料袋里装满冷水,然后浸入热水中,仔细观察冷水袋的变化。2、根据看到的现象尝试做出解释。3、小组讨论,谁的解释更有说服力。(预设:让学生充分发表自己观点,引导学生提出问题,做出解释或推测。)4、全班交流。5、物体在水中的沉浮和

27、哪些因素有关?6、冷水由沉变浮能不能用物体沉浮的几个因素来进行解释?三、研究水受热上浮的原因1、师:我们用什么方法来证明我们的推测呢?为了把实验做好,在研究之前要设计好实验方案。2、研究水在变热过程中重量是否发生变化。3、研究水在变热过程中体积是否发生变化。4、分析整理水在变热过程中哪些方面发生了变化,我们观察到了什么现象?有什么疑问?板书设计: 给冷水加热 水受热-体积会增大,而重量不变。3、液体的热胀冷缩 【教学目标】1、水受热时体积膨胀,受冷时体积缩小,我们把水的体积的这种变化叫做热胀冷缩。2、许多液体受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。 过程与方法: 1、改进实验以达到更好的实验效

28、果。2、制作一个简易的观察水的体积变化的装置。 3、用科学知识解释生活中的现象。(比如瓶装水为什么不装满)。情感、态度、价值观:意识到学习科学知识,要运用到日常的生产和生活。 【教学重点】经历对液体热胀冷缩性质的探究过程。【教学难点】能设计改进实验装置,使之能提供明显可见的实验现象。通过实验探究,知道液体有热胀冷缩的性质。【教学过程】活动一:水的体积变化的观察观察:冷水变成热水后水面的变化小组讨论、完善实验方案。师:那在做实验时,我们该注意些什么呢? (小组要分工合作。仔细观察水柱有什么变化?做好记录。注意安全,小心热水。)3、学生实验(老师巡视、指导)4、学生汇报交流。小结:我们知道了水受热

29、后体积会膨胀。师:我们通过实验发现了水受热,体积发生了变化,会膨胀。那么水遇冷后又会怎样呢?你们想怎样做?实验时我们观察什么?(学生简单说明)5、学生实验。6、小组汇报实验情况小结:我们把水受热体积膨胀,遇冷体积收缩的这种性质叫做水的热胀冷缩(板书:热胀冷缩)。活动二:观察其他液体的热胀冷缩现象1、水有热胀冷缩的性质,那其他液体有没有这种性质呢?除了水,你还知道有哪些液体? 2、老师这里给大家提供了红茶、果汁、牛奶(出示)小组可以选择你们最感兴趣的一种来实验。用同样的方法来实验,观察和水的实验现象有什么相同和不同的地方。 3、学生选择液体来实验。 4、小组汇报实验情况你们组是用什么液体来实验?

30、实验看到什么现象?说明这种液体有什么性质?(有了水热胀冷缩实验的基础,这里可以放手让学生自己设计实验,并让学生自主提出实验观察点,理清实验的思路。)5、归纳总结: 通过实验,我们发现液体受热和受冷后有什么共同的性质? 小结:像醋、饮料、酱油等等,液体具有热胀冷缩的性质。(板书:液体的热胀冷缩)4、空气的热胀冷缩【教学目标】气体受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。热胀冷缩现象与物体内部微粒的运动有关。过程与方法:1、用多种方法观察空气的热胀冷缩现象。2、用文字或图画进行描述和交流。3、尝试用“模型”解释现象。情感、态度、价值观:对热现象产生更浓的探究兴趣。【教学重点】用多种方法观察空气的热胀

31、冷缩现象【教学难点】观察空气体积变化的方法设计、用“模型”解释热胀冷缩现象【教学过程】一、观察空气是否热胀冷缩 小结:通过实验我们发现:空气受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。二、怎么解释热胀冷缩现象 1、 师:温度变了,水和空气的体积都会发生变化,这是怎么回事?当我们紧挨着站在教室中间,和每个人都起劲地在教室里跳跃时,哪种情况下占据的空间大?板书设计:空气的热胀冷缩 受热 体积胀大 空气 热胀冷缩 受冷 体积缩小。5、金属热胀冷缩吗 【教学目标】1、许多固体和液体都有热胀冷若冰缩的性质,气体也有热胀冷缩的性质。2、有些固体和液体在一定条件下是热缩冷胀的。过程与方法:1、设计简单操作的实验

32、活动,有效地观察金属固体体积变化的现象。2、正确使用酒精灯给物体快速加热。3、对生活中的现象尝试用模型实验加以解释。情感、态度、价值观:1、对探究各种物体的热胀冷缩现象表现出更浓的兴趣。2、初步意识到事物遵循普遍的变化发展规律,但也有特殊性。【教学重点】设计实验观察金属固体体积变化的现象。 【教学难点】设计实验观察金属固体体积变化的现象。 【教学过程】一、观察铜球的热胀冷缩现象小结:通过实验我们发现铜球具有热胀冷缩的性质。(预设:通过分析材料,引导学生思考实验的方法,也可以组织学生二、观察钢条的热胀冷缩现象1、师:老师给每个小组提供了圆形的金属垫圈或钢丝条,根据材料设计一个实验装置,观察它们的

33、变化。2、学生交流实验方法。3、分组实验,教师巡视指导。4、交流现象。5、小结:我们发现金属垫片和钢丝条也有热胀冷缩的性质。三、金属热胀冷缩吗1、师:铜球和钢条都有热胀冷缩的性质,那么是不是所有的金属都会热胀冷缩呢?2、阅读教材38页的资料。总结:通过前面的学习,我们知道了许多物体都有热胀冷缩的现象。(通过前几课的学习,我们有必要让学生对之前所观察到的一个个单个物体的热胀冷缩现象的认识做个提升,需要组织学生加顾一系列观察实验的现象 ,并进行分析、归纳和概括)板书设计: 金属热胀冷缩吗铜、钢. 大多数金属 热胀冷缩 (锑 、铋 - 热缩冷胀) 6、热是怎样传递的 【教学目标】1、热总会从温度较高

34、的一端(物体)传递到温度较低的一端(物体);2、通过直接接触,将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传递方法叫热传导。过程与方法:1、设计实验观察热传导的过程和方向。2、用文字或图示记录、交流观察到的关于热是怎样传递的现象。情感、态度、价值观:1、保持积极的观察探究热传递的兴趣。2、体验通过积极思考和探究获得的成功喜悦。【教学重点】 设计实验观察热传导的过程和方向。【教学难点】 通过分析热传导过程中的共同特点,认识热是怎样传导的 【教学过程】引入:用酒精灯给金属条加热,一会儿金属条就会变得很热、很烫。我们能解释这种变化吗?你觉得热是怎样传递的?学生交流自己的想法。

35、一、观察研究热在金属条中是怎样传递的二、热在金属片中的传递1、在涂有蜡的金属圆片的中心加热,观察蜡的融化情况,推测热在金属片中是怎样传递的?2、怎样让金属片上的热传递可以“看到”?3、小组设计实验方案。4、交流实验方案:哪些办法可以进行实验研究。5、按照教科书实验设计装置图小组开展实验观察活动。6、交流实验中的发现。(让学生尽可能亲身体验,以发展学生对热传递的认识,活动中要特别强调注意安全)板书设计: 热是怎样传递的 温度较高 温度较低 热 7、传热比赛【教学目标】1、不同材料制成的物体,导热性能是不一样的2、像金属这样导热性能好的物体称为热的良导体;而像塑料、木头这样导热性能差的物体称为热的

36、不良导体。过程与方法:1、进行不同材料物体热传导性能的比较实验2、分析热的良导体与热的不良导体在生活中的运用。情感、态度、价值观:1、发展对探究的浓厚兴趣。2、意识到实验方法的选择和改进会对实验数据的准确性产生影响。【教学重点】通过设计试验方案并进行实验来证明热在物体中的传导和不同物体传导性能有差异。即热的良导体和热的不良导体。【教学难点】进行不同材料物体热传导性能的比较实验【教学过程】一、 引入:在我们生活当中,热的传递现象随处可见,那不同的材料它传热的速度是不是一样呢?谈谈你的想法。二、哪个导热快:(1)金属、木头、塑料的导热比赛(2)铜条、铝条与钢条的导热比赛1、如果都是金属,它们传递热

37、的速度是否相同呢?2、根据材料设计实验方法,自主研究。(鼓励学生根据生活经验做出推测,并设计方案。教师可以帮助学生认识到需要控制的因素,还要强调如何做到安全地实验。对于这个导热比赛的实验活动,要给予较多时间,让学生们根据实际条件自主研究)三、演示铜、铁、铝金属导热性能:说说观察到的现象 和想法。板书设计: 传热比赛 不同材料物体导热性能不一样热能力好的物体-热的良导体 金属传热能力弱的物体-热的不良导体 塑料、木头.教学后记:8、设计制作一个保温杯【教学目标】1、热的不良导体,可以减慢物体热量的散失。2、空气是一种热的不良导体。过程与方法:1、根据热传递的原理设计制作保温杯。2、研究哪种保温方

38、法保温效果较好。情感、态度、价值观:激发设计研究保温杯的兴趣,能不断进行尝试和创新。【教学重点】经历佷据热传递的原理设计保温杯的活动过程。【教学难点】经历研究哪种保温方式保温效果好的活动过程【教学过程】一、哪种杯中的水会凉得慢一些小结:热的良导体吸热快散热也快,所以水温降得快;热的不良导体吸热慢,散热也慢,所以水温降得慢。二、 讨论怎样使杯中的水凉得慢一些1、你们有什么好办法让杯中的热水凉得慢一些?2、小组讨论:使热水凉得慢的办法。3、小组交流,老师板书。4、你们认为那种保温办法最好?5、学生实验。6、交流实验结果。三、 做一个保温杯1、利用提供的材料,小组讨论制作保温杯的方法。2、交流各组制

39、作保温杯的方法,并讨论实验中应注意的事项。3、学生分组实验。板书设计: 设计制作一个保温杯热的良导体-吸热快,散热快-水温降得快热的不良导体-吸热慢,散热也慢-水温降得慢。教学后记:第三单元 时间的测量1、时间在流逝【教学目标】 科学概念:知道时间有时指某一时刻,有时指时间间隔;知道借助自然界有规律运动的事物和现象可以估计时间。过程与方法:经历各种活动,感知、体验1分钟时间的长短,进而合理估计10 分钟、1小时持续的时间。情感、态度、价值观:关注流逝的时间,培养学生珍惜时间的意识;意识到只凭主观感受有时是不正确的。【教学重点】感受时间流逝;合理估计时间。【教学难点】客观合理的估计时间。【教学过

40、程】一、引入:1、带领阅读单元导语。2、揭题:时间在流逝。(板书课题)二、现在几点了:1、如果不看钟表,你能知道现在大约几点钟吗?(学生自由发表自己的观点。) 2、可以根据日常生活中的哪些现象来估计现在几点了?(分组讨论估计的方法。) 3、汇报、交流估计方法。 4、要准确地知道现在的时间,该怎么办?(看钟表) 5、请看看钟表,现在几点了?你们小组谁估计的最接近? 三、1分钟有多长? 1、师出示大时钟,结合叙述:教材P50黑底部分文字。 2、体验一分钟有多长?A、集体闭上眼睛,体验一分钟,师看时间。B、你们还可以找哪些活动,来体验一分钟?小组里面先讨论下,然后拿出时钟或手表,开始体验活动。3、汇

41、报交流体验方法和结果。四、过去多少时间了?1、从上课到现在已经过去多长时间了?离这节课下课还有多长时间? 2、在学生估计后,师出示正确时间进行对照,让学生发现有时自己的估计居然这么不准确。3、引导交流:在你的生活中,什么时候你感觉时间过得特别快?什么时候感觉时间过得特别慢? 4、讨论:时间是否真的如我们的感受一样,有时候快有时候慢呢?5、小结:时间是以不变的速度在流逝的,我们之所以会对时间有快慢的感觉,原因就是有些事情我们会很投入,而有些事情我们没兴趣。 板书设计:时间在流逝体验:一分钟有多长? 2、太阳钟【教学目标】 知道在阳光下物体影子的方向和长度会慢慢的变化,日晷就是根据这个原理制成的计

42、时器。过程与方法:观察太阳光影在一定时间内长短和方向的变化;讨论太阳光影是怎么用来记录一天的时间的;学习使用简易日晷计时。情感、态度、价值观:感受古人探索时间的过程,感受古人的智慧和探究意识。【教学重点】理解太阳钟计时的原理。【教学难点】制作使用太阳钟计时。【教学过程】 一、引入:1、如今,我们只需要看一看钟表就能知道现在几点了。可过去的人们并没有我们今天使用的钟表,在时钟发明之前,古人是用什么来计量时间的呢?(学生充分交流)2、揭题:太阳钟。(板书课题)二、用太阳来计时:1、关于古人利用太阳计时的资料交流。三、用光影来计时:1、师:古代的人还常常用光影来计时。他们是怎样做的呢?2、引导思考:

43、在太阳下,将一根木棒竖直地插在地上,地面上会有一个木棒的影子。随着时间的变化,影子的方向、长短会花生变化吗?3、组织观察活动。(课前老师画一次影子,课中和学生再去画一次,使用太阳钟时还可以画一次。)5、讨论:古人是怎么利用太阳的光影来计时的?6、出示日晷及日晷面图,解释怎样计时。7、师结合日晷面介绍“时辰”资料。板书设计:太阳钟资料: 日晷“天”“时辰”3、用水测量时间【教学目标】 科学概念: 在一定的装置里,水能保持以稳定的速度往下流,人类根据这一特点制作水钟用来计时。过程与方法:记录100毫升水缓慢流完需要多少时间;根据记录推测流10毫升、50毫升、300毫升分别需要多少时间;情感、态度、

44、价值观:认识到实验观察的重要性;激发研究用水计时的探究兴趣。【教学重点】滴漏实验【教学难点】滴漏实验【教学过程】 一、引入:1、在古代,人们还曾经利用流水来计时,他们是怎样设计这种计时工具的呢?2、揭题:用水测量时间。(板书课题)二、古代的水钟:讨论:古人是怎样想到用流水来制作计时工具的?水钟的字捉必须解决什么问题? 4、我的水钟【教学目标】 科学概念:通过一定的装置里,流水能够用来计时;通过控制滴漏的速度可以使水钟更加准确的计时。过程与方法:设计制作一个自己的水钟;并用自己制作的水钟尝试计时。情感、态度、价值观:感受科学制作带来的乐趣;意识到分工合作的重要性;体会到科学制作是一个不断改进完善

45、的过程。【教学重点】设计制作水钟【教学难点】控制漏水速度【教学过程】 一、引入:1、回忆上节课学习的内容。古代水钟和滴漏实验。3、揭题:我的水钟。(板书课题)我们能用两个塑料瓶制成一个能够计时10分钟的水钟吗?二、设计“水钟”:1、我准备做一个什么类型的水钟?2、怎样控制漏水的速度?3、如何来划分10分钟的时间刻度呢?4、用画图的方法把我们的设计方案表示出来。三、做一个“水钟”:1、制作一个滴漏。思考:怎样制作一个能以固定的速度滴水的滴漏?2、标出时间刻度。确定合适的滴水速度,用手表计时,在容器壁上标出水流出或接水1分钟和5分钟时的水位刻度。然后,依水位老推算时间,分别标出1分钟10分钟的时间

46、刻度。3、小组讨论后,进行制作。四、用水钟计时:1、用做好的水钟与钟表对照,我们的水钟计时准确吗?2、讨论:影响水钟计时准确的因素有哪些? 如:盛水容器的形状、滴漏速度的控制、刻度划分的准确度等。3、思考:怎样改进我们的水钟?4、实践尝试、改进。5、机械摆钟【教学目标】 科学概念: 同一个单摆每摆动一次所需的时间是相同的;根据单摆的等时性,人么制成了摆钟,使时间的计量误差更小。过程与方法:重复观察和测量摆钟每分钟的摆动次数;动手制作一个单摆并观察和测量单摆在相同时间内摆动的次数。情感、态度、价值观:进一步理解重复进行实验的价值;感受探究计时工具的快乐。【教学重点】动手制作一个单摆并观察和测量单

47、摆在相同时间内摆动的次数。【教学难点】通过观测理解摆的等时性。【教学过程】 一、引入:1、复习前几节课学习的几种古老的计时方法,如:太阳钟、水钟等。同时指出还有很多类似的计时方法,如:一柱香、一个沙漏等等。2、师:虽然计时方法很多,但人们总希望有更精确的时钟,摆钟的出现大大提高了时钟的精确度。揭题:机械摆钟。(板书课题)二、观察钟摆:6、摆的研究【教学目标】 科学概念:摆的摆动快慢与摆绳的长度有关,同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。过程与方法:经历推测摆的快慢与哪些因素有关,并依次展开实验研究,得到实验结果的过程。情感、态度、价值观:意识到感觉是会出错的,深刻理解重复精确实验的价值

48、 ;感受探究单摆的快乐。【教学重点】经历推测摆的快慢与哪些因素有关,并依次展开实验研究,得到实验结果的过程。【教学难点】经历推测摆的快慢与哪些因素有关,并依次展开实验研究,得到实验结果的过程。【教学过程】 一、引入:1、师:我们知道摆具有等时性,那不同的摆自由摆动的快慢都一样吗?2、师出示自制单摆问:摆的快慢你觉得与什么有关呢?3、揭题:摆的研究。(板书课题)二、用摆做实验:推测:摆的快慢你觉得与什么有关呢? (摆绳长度、摆锤大小等,如出现摆的幅度这个因素,可引导学生回忆上节课的实验。)小结。三、摆的快慢与什么有关:小结:摆的快慢与摆长有关。板书设计:摆的研究预测:摆的快慢与什么有关? 摆绳长

49、度 摆锤重量? 摆动幅度大小?实验验证结论:摆的快慢与摆绳长度有关。长则慢,短则快。教学后记:7、做一个钟摆【教学目标】 科学概念:摆的摆动快慢与摆长有关,同一个摆,摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。过程与方法:在真实情境中研究摆长如何影响摆的快慢;在不断尝试中,调制出每分钟摆动30次的钟摆。情感、态度、价值观:认识到细心观察和准确测量的重要性;体会制作钟摆的乐趣。【教学重点】在真实情境中研究摆长如何影响摆的快慢。【教学难点】调制出每分钟摆动30次的钟摆。【教学过程】一、引入:1、复习上节课内容,摆的快慢与什么因素有关?2、阅读课本P62上图和文字,并作出预测。师出示上节课的实验单摆再次演示

50、。3、小结:摆长不等同与绳长。二、摆长怎样影响摆动次数:三、做个钟摆:1、提出要求:利用刚才的材料,我们能做一个每分钟正好摆动30次的钟摆吗?2、板书课题:做一个钟摆。3、小组尝试调整制作。4、请成功的小组展示钟摆。板书设计:做一个钟摆摆的摆动快慢与摆长有关,长则慢,短则快。每分钟摆动30次8、制作一个一分钟计时器【教学目标】 科学概念:机械摆钟是摆锤与齿轮操纵器联合工作的。过程与方法:观察摆钟内部构造;制作一个计时一分钟的简易摆钟。情感、态度、价值观:进一步体会到探究摆钟计时的乐趣;感受到科学与技术结合带给人类的进步。【教学重点】认识摆钟的内部结构,理解其工作原理。【教学难点】制作一个计时一

51、分钟的简易摆钟。【教学过程】一、引入: 1、通过近几节课的学习,我们已经知道了摆具有等时性,我们还知道了通过控制摆长,可以控制摆的快慢。那么摆钟又是怎样把摆的这个特性应用进去,制造出摆钟的呢?2、设计时钟的要诀在于让指针以一定的快慢移动,几世纪以来的时钟都是利用摆锤控制与齿轮相连的指针运转的。摆钟的摆锤是怎样带动指针一直以相同的快慢移动的?二、观察摆钟齿轮操纵器:三、制作一个一分钟计时器:1、看了摆钟的内部结构,知道了摆钟的工作原理后,我们也来做一个简易摆钟吧。揭题:制作一个一分钟计时器2、引导思考:摆锤只需要摆动30次,摆钟就是一分钟,也就是60秒。这是为什么呢?3、用自带卡纸等其他材料进行

52、仿制。4、请成功的小组进行展示。不能完成的可后继续完成。教学后记:第四单元 地球的运动1、昼夜交替现象教学目的:1、对昼夜交替现象能作出自己的解释。2、和小组同学合作设计模拟实验,研究昼夜现象产生的原因。3、和小组同学分工协作,做好模拟实验。4、在实验过程中实事求是,严谨认真。5、对实验的结果进行合理的解释。教学重点:设计模拟实验验证假设。教学难点:解释地球产生昼夜交替的现象的原理。教学过程:一、引入学习:1、谈话:每天早上,太阳从东边冉冉升起,每天晚上,太阳又从西边落下就这样,白昼和黑夜交替出现。2、思考:地球上为什么会有昼夜?昼夜为什么交替出现?关于昼夜,你知道哪些?还有什么问题?二、提出

53、问题:1、交流:地球上为什么会有昼夜现象?昼夜现象为什么交替出现?2、解释:哪些情况可能出现昼夜交替?地球不动,太阳绕着地球转;太阳不动,地球围着太阳转;地球围着太阳转,同时自转;地球自转。3、讨论:哪一种解释是正确的?我们怎样知道哪种解释是正确的呢?三、实验探究:1、 演示实验:2、学生分组实验。四、小结:通过实验,我们发现很多情况都会使地球上发生昼夜交替的现象,昼夜交替究竟是什么原因呢?下节课我们将继续研究,同学们也可以查阅一下相关的资料,看看科学家是怎样研究得出结论的?把你们的资料和全班同学交流。板书设计昼夜交替现象地球不动,太阳绕着地球转;太阳不动,地球围着太阳转;地球围着太阳转,同时

54、自转;地球自转2、人类认识地球及其运动的历史教学目的:1、知道“地心说”和“日心说”的观点及其内容。2、认识到对同一种现象可能有许多不同的解释。科学的观点是建立在证据的基础上。3、对收集到的资料能进行批判和借鉴。4、通过认识科学家对昼夜现象的解释,修正自己对昼夜现象的认识。教学重点:理解“地心说”和“日心说”两种观点。教学难点:认识科学观点和证据之间的联系。教学过程:一、引入学习:1、谈话:我们通过实验已经知道,教科书上提出的四种假设有可能使地球上出现昼夜交替的现象。对昼夜交替的现象,人类经历了怎样的认识过程呢?2、阅读教科书,了解“地心说”和“日心说”两种观点。二、认识“地心说”和“日心说”

55、两种观点及其证据:1、全班交流:托勒密的“地心说”的主要观点是什么?他怎样解释他的观点?你怎样看待他的观点及其解释?他的观点能解释昼夜现象的成因吗?2、全班交流:哥白尼“日心说”的主要观点是什么?他怎样解释他的观点?你怎样看待他的观点及其解释?他的观点能解释昼夜现象的成因吗?3、讨论交流:“地心说”和“日心说”两种观点有什么相同之处?有什么不同之处?“日心说”是怎样反驳“地心说”的?“日心说”的证据充分吗?4、思考:如果按照这两种观点来做模拟实验,都能发生昼夜交替的现象吗?三、修正自己的观点:1、小组交流:根据以上的资料,我们对昼夜现象的解释有什么变化?2、全班交流:要排除哪一种解释?保留哪一

56、种解释?为什么?板书设计:人类认识地球及其运动的历史地心说 日心说3、证明地球在自转教学目的:1、知道摆具有摆动方向保持不变的特点。2、制作一个简易的“傅科”摆,知道“傅科”摆摆动后,与地面的刻度盘会发生“偏移”。3、用收集到的证据来解释昼夜交替出现的原因。4、认识到地球自转虽然不能直接观察到,但是能通过实验证实。教学重点:摆的特点。教学难点:傅科摆的原理。教学准备:单摆一个,支架一个,圆盘一个,有关“傅科摆”的资料。教学过程:一、认识摆的特点:二、认识“傅科摆”:1、阅读教科书,认识傅科摆。2、讨论:傅科摆有什么特别之处?傅科摆摆动后发生可什么现象?它为什么能证明地球在自转?三、交流:1、全

57、班交流关于地球自转的资料。2、阅读课文P92页资料库中地球自转会产生哪些突出现象?3、补充由于地球自转发生的河流偏移等现象。四、解释:对前面关于昼夜交替现象的解释,我们保留哪些?排除哪些?为什么?4、谁先迎来黎明教学目的:1、知道天体的东升西落是因为地球的自转而发生的现象。2、知道地球是自西向东运动的,自转的方向和天体运动的方向相反。3、知道不同地区迎来黎明的时间不同,东边早,西边晚;不同地区的时差是由于经度不同决定的。4、体验领会相对运动,并能用相对运动的观点来解释天体的运动。5、体会到物体的运动要从多个角度来认识。教学重点:认识天体东升西落的现象是由于地球的自西向东自转而形成的。教学难点:

58、理解相对运动。教学过程:一、引入学习:二、模拟实验:1、确定北京和乌鲁木齐的位置关系:北京在东,乌鲁木齐在西。2、请一组同学面向外拉成一个圆圈,代表地球;请两位同学分别代表“北京”和“乌鲁木齐”,再请一位同学当“太阳”;先按照自西向东(逆时针)方向转圈,看谁先看见太阳;然后再自东向西(顺时针)方向转动,看谁先看见太阳。3、小结:如果地球是自西向东自转,北京先看见太阳;如果地球是自东向西自转,乌鲁木齐先看见太阳。三、认识相对运动:1、思考:地球的自转方向到底是自西向东还是自东向西?2、回忆:汽车向前运动时,车窗外的景物怎样运动?车窗内的景物呢?汽车后退时,车窗外的景物又是怎样运动的车窗内呢?四、认识时区及时差:1、问题:北京比乌鲁木齐先迎来黎明,北京比乌鲁木齐早几个小时看见太阳呢?2、出示世界时区图,找出

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。