区域经济学6极化区域的形成理论ppt课件

区域经济学6极化区域的形成理论ppt课件

《区域经济学6极化区域的形成理论ppt课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《区域经济学6极化区域的形成理论ppt课件(57页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

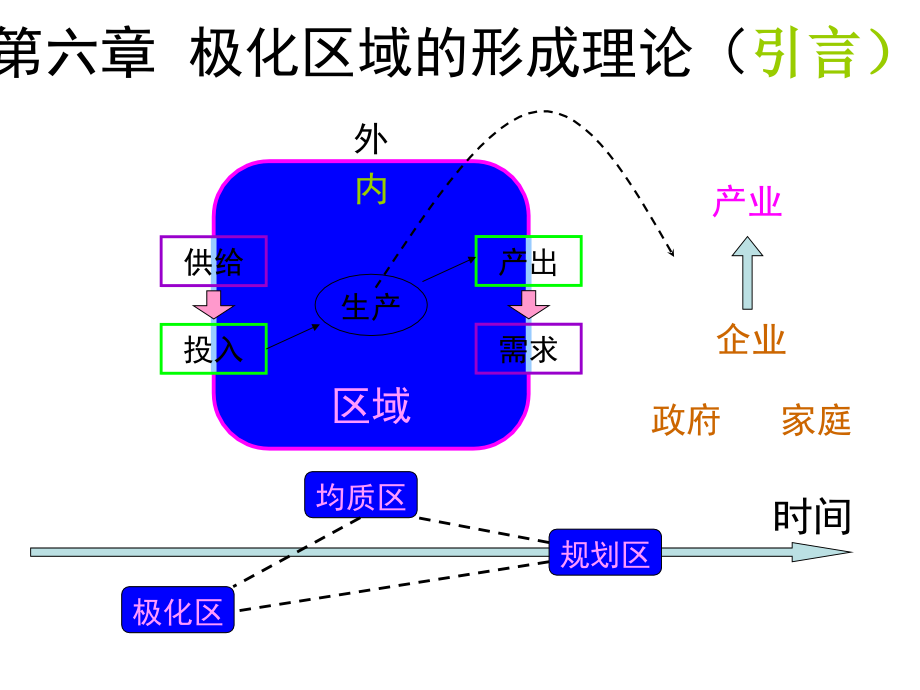

1、区域时间第六章 极化区域的形成理论(引言)引言)需求供给生产产出投入内外规划区均质区极化区家庭政府企业产业区域时间第六章 极化区域的形成理论(引言)需求供给生产产出第六章 极化区域的形成与演化第一节第一节 聚集经济:城市形成的经济分析聚集经济:城市形成的经济分析第二节第二节 城市化规律与城市化问题城市化规律与城市化问题第三节第三节 区域的城市体系区域的城市体系第四节第四节 中心地理论中心地理论第五节第五节 区域极化理论区域极化理论第六章 极化区域的形成与演化第一节 聚集经济:城市形成的经第一节第一节 聚集经济:城市形成的经济分析聚集经济:城市形成的经济分析 一、分工、专业化与工业城市的形成一、

2、分工、专业化与工业城市的形成二、市场交易与商业城市的出现二、市场交易与商业城市的出现三、柔性专业化与高新技术产业园区的产生三、柔性专业化与高新技术产业园区的产生四、聚集经济:城市形成的经济解释四、聚集经济:城市形成的经济解释五、分工、专业化与区域经济发展五、分工、专业化与区域经济发展六、杨小凯等对城市形成过程的图解六、杨小凯等对城市形成过程的图解第一节 聚集经济:城市形成的经济分析 一、分工、专业化一、分工、专业化与工业城市的形成一、分工、专业化与工业城市的形成q分工与专业化是经济发展研究的主线:斯密的研究起点。q斯密定理:分工与专业化发展提高了生产率,分工与专业化的发展和劳动生产效率之间存在

3、一种函数关系。q分工与专业化发展导致生产综合体组织的出现:分工与专业化发展的必然结果:一是生产规模的扩大(促使福特制生产方式的出现),二是中间产品部门的增多(促使迂回生产方式的出现)。在地域空间上都表现为生产综合体组织的形成,只是前者常表现为等级组织结构为主,后一种常表现为以企业之间对等关系基础上的结网为主。q生产综合体组织的形成,构成工业城市的核心,导致工业城市的形成。一、分工、专业化与工业城市的形成分工与专业化是经济发展研究的二、市场交易与商业城市的出现二、市场交易与商业城市的出现q交易是产生分工的原因:人类在理性前提下追求满足程度的最大化,具有“交易倾向”。q广义的交易:人们追求满足,一

4、是面对自然时采取生产行为,二是面对社会时采取交换行为。前者的一种最有效方式就是分工与专业化。后者比前者更复杂,需要特殊的制度安排。“交易是所有权的转移,当我们分析交易时,我们发现它们分成三种类型,可以区别为买卖的、管理的和限额的的交易”(康芒斯:制度经济学,商印馆97版,74页)。这三种交易方式正对应着现代社会中的三种基本的制度安排:市场、企业、政府。基本上涵盖了现代社会的所有经济体系。q思考:上述三种交易方式与工业城市、商业城市、行政城市的产生是否对应?另:刘易斯-芒福德:宗教与城市的形成。二、市场交易与商业城市的出现交易是产生分工的原因:人类在理二、市场交易与商业城市的出现二、市场交易与商

5、业城市的出现 q分工与专业化程度取决于交易费用和交易效率的高低。另一个斯密定理:分工的程度取决于市场规模。杨格的理解:根据广义的市场概念,斯密定理可改为分工一般地取决于分工。q交易费用:“可以定义为为进行交易活动所投入的资源的价值度量”(盛洪)。交易费用影响交易成败,科斯指出,“为了进行市场交易,有必要发现谁希望进行交易,有必要告诉人们交易的愿望和方式,以及通过讨价还价的谈判缔结契约,而任何一定比率的成本都足以使许多在无需成本的定价制度中可以进行的交易化为泡影”。q影响交易费用的重要因素:威廉姆森指出,交易费用与资产专用性、不确定性、交易频率有关。q交易的发展,导致集市的产生,促成商业城市的出

6、现:商业从其他行业中分离出来,并逐渐形成集市,这既是分工和专业化的结果,也是人类减少交易费用的努力的结果。二、市场交易与商业城市的出现 分工与专业化程度取决于交易三、柔性专业化与高新技术产业区的产生三、柔性专业化与高新技术产业区的产生 q柔性专业化的产生:从福特主义到后福特主义:皮奥勒(Ppiore)和塞伯尔(Sabel)1984年出版第二次产业分水岭。指出,资本主义的发展是一种周期性的运动,以专业化机械、非技能化劳动力、标准化产品生产为标志的大指标准化生产方式取代了以多样化机器、预订产品和渐进产品生产为标志的手工业生产方式,而20世纪70年代开始福特制开始走下坡路,出现了以过去手工业方式为原

7、理的柔性专业化 的新的生产组织形式。福特制的主要特征:生产流水线、劳动技术分工的细化、产品的标准化。三、柔性专业化与高新技术产业区的产生 柔性专业化的产生:从三、柔性专业化与高新技术产业区的产生三、柔性专业化与高新技术产业区的产生q柔性的含义:是指在不可预见的、连贯改变的环境中的企业生存能力,也是指内外环境变化时的应变能力。q柔性专业化为基础的柔性生产方式的核心,是强调各企业之间的动态集成和各种合作,其最高形式为虚拟企业。越是上游的产品的生产,对柔性的需要越弱,反之,则越强,且柔性专业化的效果越好。q柔性专业化导致高新技术产业区的产生:虚拟企业通过组织一系列“插入兼容式”企业进行生产。“插入兼

8、容式”企业客观上要求相对集中起来,为此,柔性专业化基础上的合作企业通常具有向信息高速公路网络的节点处集中的趋势,这种趋势在空间上常表现为各种高新技术产业区。三、柔性专业化与高新技术产业区的产生柔性的含义:是指在不四、聚集经济:城市形成的经济解释四、聚集经济:城市形成的经济解释q分工与专业化的直接或间接经济性可以概括为两个方面:一是规模经济;二是聚集经济。对企业来说,前者是内部经济,后者是外部经济。q马歇尔1920提出的观点:厂商为了追求成本的降低而愿意集中到一起,城市由此产生了。q规模经济,又称规模利益,是指规模的“收益递增”现象,具体表现为长期平均成本的曲线的向下倾斜。q聚集经济,简单地说,

9、就是经济活动在空间上的集中所产生的额外的经济利益。马歇尔1920:“往往能因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方通常所说的工业地区分布而获得”。郝P74四、聚集经济:城市形成的经济解释分工与专业化的直接或间接经四、聚集经济:城市形成的经济解释四、聚集经济:城市形成的经济解释q聚集经济的划分:俄林1933在区际贸易和国际贸易中进一步将聚集经济划分为:厂商内部的聚集经济;类聚经济(localization E-s,地方化?定域化?局地化?)(单一产业聚集);城市化经济(urbanization E-s)(多样化产业聚集);产业间的联系。胡佛认为:俄林提出的三种中,类聚经济和城市化经济对于理解大工

10、业城市的出现是重要的。q聚集经济产生的原因:社会生产条件和辅助行业提供的专门服务的共享(不可分物品的共享,公共物品的共享);劳动力市场的共享;中间投入品生产的规模经济(中间投入品的共享);创新与思想的扩散,以及技术、知识与信息的外溢与共享;企业之间增强信任感,降低交易费用,促进合作;竞争提高效率。(主要源于马歇尔的解释,见下页)从成本的角度来看,聚集节约了生产成本、运输成本、交易成本。案例:下一页四、聚集经济:城市形成的经济解释聚集经济的划分:俄林19四、聚集经济:城市形成的经济解释四、聚集经济:城市形成的经济解释q马歇尔:“当一种工业已这样选择了自己的地方时,它会长久设在那里的。因此,从事同

11、样的需要技能的行业的人,互相从邻近的地方所得到的利益是很大的。行业的秘密不再成为秘密;而似乎是公开了,孩子不知不觉地也学到许多秘密。优良的工作受到正确的赏识,机械上以及制造方法和企业的一般组织上的发明和改良之成绩,得到迅速的研究。如果一个人有了新思想,就为别人所采纳,并与别人的意见结合起来,因此,它就成为更新的思想之源泉。不久辅助的行业就在附近的地方产生了,供给上述工业以工具和原料,为它组织运输,而在许多方面有助于它的原料的经济。”-马歇尔经济学原理上卷,商务印书馆97版,279-280页。四、聚集经济:城市形成的经济解释马歇尔:“当一种工业已五、分工、专业化与区域经济发展五、分工、专业化与区

12、域经济发展一县一品一县一品浙江嵊州:建世界领带强市(浙江嵊州:建世界领带强市(shshng)ng)广东花都:建世界皮件基地(皮包、皮衣等)广东花都:建世界皮件基地(皮包、皮衣等)河南郾城:建中国食品加工基地(河南郾城:建中国食品加工基地(yn)yn)浙江永康:建世界五金基地浙江永康:建世界五金基地广东顺德:建世界家电基地广东顺德:建世界家电基地福建福安:建中国电机基地福建福安:建中国电机基地温州经济:一乡一品温州经济:一乡一品 鳌江:编织袋鳌江:编织袋 桥头:纽扣桥头:纽扣 金乡:徽章金乡:徽章 柳市:低压电器柳市:低压电器 龙港:印刷龙港:印刷 头:皮革头:皮革2班,刘英超,案例:介绍咸宁的

13、“四乡六业”:在传统楠竹之乡、桂花之乡、苎麻木之乡、茶叶之乡的基础上,重点发展六大产业:嘉鱼的疏菜、赤壁的弥猴桃、崇阳的雷竹、通城的生猪、通山 柑桔、咸安的苗木3班,李江伟:辛集皮革4班,刘晶晶:“白沟:北方义乌”五、分工、专业化与区域经济发展一县一品2班,刘英超,案例:六、杨小凯等对城市形成过程的图解六、杨小凯等对城市形成过程的图解六、杨小凯等对城市形成过程的图解第二节第二节 城市化规律与城市化道路问题城市化规律与城市化道路问题一、什么是城市?一、什么是城市?二、设立城市的标准二、设立城市的标准三、城市化与城市发展三、城市化与城市发展四、城市化的测度与指标四、城市化的测度与指标五、城市化的阶

14、段性规律五、城市化的阶段性规律六、城市化道路的问题六、城市化道路的问题第二节 城市化规律与城市化道路问题一、什么是城市?二、一、什么是城市?一、什么是城市?q经济学的定义:城市是经济活动高度密集的经济学的定义:城市是经济活动高度密集的社会有机体,是区域发展的中心。社会有机体,是区域发展的中心。q城市的经济特点:城市的经济特点:以非农产业为主以非农产业为主人口密度较高人口密度较高秩序与规则秩序与规则q对城市的两种态度:赞赏;诅咒对城市的两种态度:赞赏;诅咒一、什么是城市?经济学的定义:城市是经济活动高度密集的社会有二、设立城市的标准二、设立城市的标准q区分与乡村对立的城市和行政建城市与乡村相对立

15、的城市以人口密度来衡量。行政建制城市是一个行政区,一般包括城市和乡村。如北京市、秦皇岛市。我国面积最大的建制城市:格尔木市,123463平方公里,2001年常住人口8.9万,流动人口是常住人口的1.5倍。二、设立城市的标准区分与乡村对立的城市和行政建城市三、城市化与城市发展三、城市化与城市发展q城市化:指工业化引发的人口向城市聚集、城市人口比重增加,并伴随着一系列社会、经济以及文化变化的过程。其实质是生产向城市集中、生活向城市靠拢的变迁过程。q新型城市化:是与新型工业化相适应的城市化战略。如果说城市化是对现实的描述、对“城市化”现象的归纳,那么新型城市化则是对未来的设计、对“城市化”本质的推演

16、,其核心是提高城市化的质量,促进城市健康发展。其特点:确立新的城市生态观;突出城市的特色;重视城市的效率;坚持城乡统筹;强调城市的可居住性。三、城市化与城市发展城市化:指工业化引发的人口向城市聚集、三、城市化与城市发展三、城市化与城市发展q城市发展:指城市的量的扩张和质的提高。量的扩张包括城市个数的增加、城市人口的增加、城市面积的增加等;质的提高包括城市生产效率的提高、生活质量的提高等。q城市化与城市发展的关系:城市化必然引起城市发展,城市发展未必源于城市化;如果将区域界定为至少比城市要大的空间地域,那么城市化是指区域中经济活动向城市聚集的区域性现象,而城市发展则是指城市本身的质与量的增长。q

17、从某种意义上讲,城市化的定量分析应当在一个相对独立的经济体中进行,否则,人口的区内外流动会影响分析结果。三、城市化与城市发展城市发展:指城市的量的扩张和质的提高四、城市化的测度与指标四、城市化的测度与指标q一般用城市化率(或城市化水平)来衡量城市化的量。q注意:在我国,城市之内有市区与郊区之分,还有农业户口与非农业户口之分,有城市人口有常住人口与流动人口之分。四、城市化的测度与指标一般用城市化率(或城市化水平)来衡五、城市化的阶段性规律五、城市化的阶段性规律q城市化过程的“S”形曲线q综观世界城市化的过程,大体可分为启动、加速、高位波动三个阶段(我将城市人口规模成长的阶段分为起步、起飞、起伏三

18、个阶段)。q1800年,全世界仅有3%的人口居住在城市,1900年,全世界的城市化率增长到14%,有12座城市的人口超过100万,到1950年,全世界城市化水痘达到30%,超过100万人口的城市达到83座。2000年这两个数字分别达到47%和411座。五、城市化的阶段性规律城市化过程的“S”形曲线城市化的阶段性规律城市化的阶段性规律一般来说,在城市化率没有达到25%以前,城市化的物质基础薄弱,规模小,发展缓慢,是大发展的准备阶段;在城市化率为25%75%阶段,是城市化飞速发展,第三产业进行性增长的阶段,这一阶段是城市化发展的关键时期。在75%以后,经济社会的各方面发展趋于成熟,城市化速度明显下

19、降。以50%为界,前期的城市化速度具有递增的趋势,呈指数曲线的特征。在城市化中期、前期存在大城市化的现象和规律。大城市化规律是指,在城市化中、前期,城市人口流动与城市间流动总是流入大城市的比流出大城市的要多,规模等级高的城市人口增长指数总比规模等级低的要高,大城市人口增长速度与其比重增大速度均具有则递增而递减的变化趋势了,大城市区域或特大城市区域不断扩大,总人口随之持续增长1。大城市化规律要求在城市化中、前期的土地供应、基础设施建设都要在城市发展战略中作相应的安排和计划。在城市化率超过50%后,城市化率的增长速度具有递减趋势,呈对数曲线特征,同时,城市化由集中型转向扩散型,这就要求处于这一城市

20、化阶段的大城市的发展战略要注重产业的升级换代、技术向周边扩散、加强城市区域合作、促进城市区域一体化。1 饶会林:城市经济学,1版,75页,大连,东北财经大学出版社,1999。一般来说,在城市化率没有达到25%以前,城市化的物质基础薄弱一般来说,在城市化率没有达到25%以前,城市化的物质基础薄弱,规模小,发展缓慢,是大发展的准备阶段;在城市化率为25%75%阶段,是城市化飞速发展,第三产业进行性增长的阶段,这一阶段是城市化发展的关键时期。在75%以后,经济社会的各方面发展趋于成熟,城市化速度明显下降。以50%为界,前期的城市化速度具有递增的趋势,呈指数曲线的特征。在城市化中期、前期存在大城市化的

21、现象和规律。大城市化规律是指,在城市化中、前期,城市人口流动与城市间流动总是流入大城市的比流出大城市的要多,规模等级高的城市人口增长指数总比规模等级低的要高,大城市人口增长速度与其比重增大速度均具有则递增而递减的变化趋势了,大城市区域或特大城市区域不断扩大,总人口随之持续增长1。大城市化规律要求在城市化中、前期的土地供应、基础设施建设都要在城市发展战略中作相应的安排和计划。在城市化率超过50%后,城市化率的增长速度具有递减趋势,呈对数曲线特征,同时,城市化由集中型转向扩散型,这就要求处于这一城市化阶段的大城市的发展战略要注重产业的升级换代、技术向周边扩散、加强城市区域合作、促进城市区域一体化。

22、1 饶会林:城市经济学,1版,75页,大连,东北财经大学出版社,1999。一般来说,在城市化率没有达到25%以前,城市化的物质基础薄弱六、城市化道路问题六、城市化道路问题q关于城市化道路的争论第一种观点是优先发展小城市第二种观点是优先发展中等城市第三种观点是优先发展大城市第四种观点是大中小城市协调发展q你的观点如何?为什么?六、城市化道路问题关于城市化道路的争论第三节第三节 区域的城市体系区域的城市体系一、城市体系的概念一、城市体系的概念二、城市的位序二、城市的位序-规模体系规模体系三、城市的功能三、城市的功能-类型体系类型体系四、城市的空间四、城市的空间-地域体系(主要是中心地理论,见地域体

23、系(主要是中心地理论,见 下一节)下一节)第三节 区域的城市体系一、城市体系的概念二、城市的位序一、城市体系的概念一、城市体系的概念q城市体系:指在一定地域范围内,以中心城市为核心,由一组规模不同,功能各异而又相互联系的城市系统。q城市体系可以从三个方面进行考察:位序-规模体系(城市的规模)功能-类型体系(城市的功能)空间-地域体系(城市的区位)一、城市体系的概念城市体系:指在一定地域范围内,以中心城二、城市的位序二、城市的位序-规模体系规模体系q位序-规模律(Rank-Size Rule):一个城市的人口规模与其在一定区域的所有城市中的位序之间存在一定的数量关系。该规律最早由奥尔巴克(F.A

24、uerbach)1913年提出。公式表示为:某城市的人口该城市的位序=常数 (pr r =k )q1925年罗特卡(A.J.Lotka)在研究1920年美国100个最大城市的情况时,发现:pr r 0.93 =5 000 000 q1949年,齐夫(G.K.Zipf,戚普夫,捷夫,齐普夫)提出在经济发展国家,一体化的城市体第的城市规模分布可以用简单的公式表达为 某城市的人口该城市的位序=首位城市人口 (pr r =p1 )二、城市的位序-规模体系位序-规模律(Rank-Size R二、城市的位序二、城市的位序-规模体系规模体系q齐夫模式的含义是第二位城市的人口是是首位城市的1/2,第三位城市的

25、人口是首位城市的1/3,依此类推。(pr r =p1 )q城市首位度=首位城市的人口/第二次城市的人口。q城市首位律(Law of the Primate city):首位城市的人口规模比第二位城市要大得多。这是马克.杰弗逊1939年提出的(51国中,28国的城市首位度大于2;18国的城市首位度大于3)。q4城市指数=P1(P2+P3+P4)q11城市指数=2P1(P2+P3 +P11)q按齐夫模式,则4城市指数和11城市指数都为1。二、城市的位序-规模体系齐夫模式的含义是第二位城市的人口是是二、城市的位序二、城市的位序-规模体系规模体系q我国浙江省的城市规模-位序(195年数据)与齐夫模式的

26、巧合:杭州121.4万,宁波63.1万,温州46.2万,第六位的嘉兴21万。(浙江发展得好,与此有关否?)q一些区域的首位城市与第二位城市规模相差不大,从而成为双中心型城市体系,如我国沈阳-大连、济南-青岛、北京-天津、呼和浩特-包头。若分工合理,竞争有序,则有利于区域发展。q现在被广泛采用的位序-规模公式实际上是罗特卡模式的一般化:某城市人口该城市位序常数=首位城市人口 pr r q =p1 pr=p1 r(q)齐夫模式是该式中q=1时的特例。二、城市的位序-规模体系我国浙江省的城市规模-位序(195年三、城市的功能三、城市的功能-类型体系类型体系 我国城市基本职能类型q以行政职能为主的综合

27、性城市行政中心城市:全国性、区域性、地方性q以经济职能为主的城市矿业城市:煤城、石油城、有色金属城市、非金属矿业城市工业城市:钢铁、电力、化学、建材、机械(含电子)、食品、纺织、林业、轻工业q以交通职能为主的城市综合交通枢纽:水陆运输枢纽城市、陆运枢纽城市部门交通枢纽:铁路枢纽城市、港口城市、公路枢纽城市q以流通职能为主的城市贸易中心城市:地方贸易中心、对外贸易中心、边境口岸q以文化职能为主的城市旅游城市:自然风景、历史文化、休闲疗养、观光购物科学城市:大学城市其他城市:科研城市三、城市的功能-类型体系 我国城第四节第四节 中心地理论中心地理论一、中心地理论的目的和主要内容一、中心地理论的目的

28、和主要内容二、中心地理论的基本概念二、中心地理论的基本概念三、中心地理论的要点三、中心地理论的要点四、中心地理论的应用四、中心地理论的应用第四节 中心地理论一、中心地理论的目的和主要内容二、中一、中心地理论的背景和主要内容一、中心地理论的背景和主要内容q中心地理论的代表人物:中中心心地地理理论论(central(central place place theory)theory)是是关关于于一一定定区区域域范范围围内内城城镇镇等等级级、规规模模、职职能能间间相相互互关关系系及及其其空空间间结结构构规规律律性性的的学学说说,由由德德国国区区域域学学家家克克利利斯斯泰泰勒勒(w(wChristal

29、ler)Christaller)创创立立。他他通通过过对对德德国国南南部部城城镇镇空空间间模模式式的的研研究究,于于19331933年年出出版版了了南南部部德德国国的的中中心心地地一一书书,提提出出b b 著名的著名的“中心地理论中心地理论”。q19331933年年,德德国国地地理理学学家家克克里里斯斯塔塔勒勒出出版版德德国国南南部部的的中中心心地地;德国经济学家廖什;德国经济学家廖什19391939年出版年出版区位经济学区位经济学。q目的:探探索索“决决定定城城市市的的数数量量、规规模模以以及及分分布布的的规规律律是是否否存存在,如果存在,那么又是怎样的规律在,如果存在,那么又是怎样的规律”

30、这一课题。这一课题。一、中心地理论的背景和主要内容中心地理论的代表人物:中心地理二、中心地理论的基本概念二、中心地理论的基本概念 q中心地:为为自自己己及及外外地地区区提提供供商商品品和和服服务务等等中中心心职职能的地点或地区。能的地点或地区。q补充区域:中心地所服务的区域。:中心地所服务的区域。q城市的结节性:城市提供的全部商品和服务的规模。:城市提供的全部商品和服务的规模。q城市的中心性:城城市市为为外外地地居居民民提提供供商商品品和和服服务务的的规模。规模。q城市中心性的测度指标:C=B1C=B1B2B2式中:式中:C C中心地的中心性;中心地的中心性;B1B1中心地供给中心商品的总量;

31、中心地供给中心商品的总量;B2B2中心地供给中心地自身的中心商品的数量。中心地供给中心地自身的中心商品的数量。二、中心地理论的基本概念 三、中心地理论的主要内容与要点三、中心地理论的主要内容与要点q主要内容:中中心心地地理理论论认认为为,城城市市的的基基本本功功能能是是作作为为其其周周围围区区域域的的服服务务中中心心,为为其其腹腹地地提提供供中中心心性性商商品品和和服服务务。由由于于这这些些商商品品和和服服务务按按照照其其特特性性(价价格格、购购买买率率、市市场场门门槛槛范范围围)可可分分成成若若干干等等级级,因因而而城城市市可可按按照照提提供供的的商商品品及及其其服服务务的的等等级级划划分分

32、为为若若干干等等级级。高高级级产产品品或或服服务务的的价价格格高高、购购买买率率低低、门门槛槛高高、市市场场范范围围大大。任任何何一一个个高高级级中中心心地地除除了了提提供供高高级级商商品品外外,还还提提供供下下一一级级中中心心地地所所提提供供的的一一切切商商品品。由由此此,形形成成大六边形市场区套小六边形市场区的中心地体系。大六边形市场区套小六边形市场区的中心地体系。q假设条件:均均质质平平原原:资资源源均均匀匀分分布布,且且投投入入均均为为遍遍在在原原材材料料;人人口口均均匀匀分分布布;交交通通条条件件均均匀匀分分布布,即即影影响响交交通通费费用用的的唯唯一一因因素素是是直线距离。直线距离

33、。经经济济人人:人人们们的的需需求求相相同同,偏偏好好相相同同,消消费费方方式式相相同同,且且追追求求最最大大效效用用,即即自自觉觉到到最最近近距距离离的的商商店店购购物物或或取取得得服服务务;企企业追求最大利润。业追求最大利润。三、中心地理论的主要内容与要点主要内容:中心地理论认为,城三、中心地理论的主要内容与要点三、中心地理论的主要内容与要点q克氏中心地理论推演的三个步骤:据据已已有有的的区区位位理理论论推推知知,单单个个企企业业形形成成圆圆形形的的市市场区域,市场区内的需求量曲线构成一个圆锥体。场区域,市场区内的需求量曲线构成一个圆锥体。引引入入竞竞争争,但但不不考考虑虑商商品品和和服服

34、务务的的等等级级,则则形形成成彼彼此此相相接接的的单单级级市市场场区区域域,而而彼彼此此相相接接的的正正六六边边形是理想的单级市场。形是理想的单级市场。引引入入商商品品和和服服务务的的等等级级,则则中中心心地地具具有有等等级级,最最终终形形成成大大六六边边形形套套小小六六边边形形的的、多多中中心心网网络络的的等等级体系和空间结构。级体系和空间结构。三、中心地理论的主要内容与要点克氏中心地理论推演的三个步骤:三、中心地理论的要点三、中心地理论的要点q克氏认为,在一个中心地单元中,不同等级的中心地按照一定的数量关系和功能控制关系构成一个等级体系。q一个区域内,高一级中心地的市场面积与次一级中心地的

35、面积之比为K,K是中心地空间组织系统的特征量。q克氏中心地的规模、数量、等级体系取决于以下三个原则:K=3K=3的等级体系,也称市场最优原则体系。的等级体系,也称市场最优原则体系。K=4K=4的等级体系,与称交通最优原则体系。的等级体系,与称交通最优原则体系。K=7K=7的等级体系,也称行政最优原则体系。的等级体系,也称行政最优原则体系。三、中心地理论的要点克氏认为,在一个中心地单元中,不同等级的 K=3 K=3的等级体系,也称市场原则体系:在三个上的等级体系,也称市场原则体系:在三个上一级中心地的中心点形成下一级中心地,最利于市场一级中心地的中心点形成下一级中心地,最利于市场分割的完整。在经

36、济开发、交通方便的地区,市场原分割的完整。在经济开发、交通方便的地区,市场原则是主要的。阶段性:经济发达地区,商业活动活跃,则是主要的。阶段性:经济发达地区,商业活动活跃,已形成发达的交通网,市场原则起主导作用。已形成发达的交通网,市场原则起主导作用。市场区系列市场区系列1 1,3 3,9 9,2727,8181.。中心地系。中心地系列列1 1,2 2,6 6,1818,5454.K=3的等级体系,也称市场原则体系:在三个上一级中 K=4 K=4的等级体系,也称交通原则体系:两相邻同级的等级体系,也称交通原则体系:两相邻同级中心地之间的直线距离的中点产生一个次级中心地,使中心地之间的直线距离的

37、中点产生一个次级中心地,使得交通联系最方便。在新开发地区和发展中地区,交通得交通联系最方便。在新开发地区和发展中地区,交通是开发的关键,交通原则最重要。是开发的关键,交通原则最重要。市场区系列市场区系列1 1,4 4,1616,6464,.。中。中心地系列心地系列1 1,3 3,1212,4848.K=4的等级体系,也称交通原则体系:两相邻同级中心地 K=7 K=7的等级体系,也称行政原则体系:下一级中心地的等级体系,也称行政原则体系:下一级中心地的范围最大限度置于上一级中心地的控制范围之内。在山的范围最大限度置于上一级中心地的控制范围之内。在山间盆地,与外界联系不便、相对较封闭的地区,则主要

38、是间盆地,与外界联系不便、相对较封闭的地区,则主要是行政原则起作用。或者说,在自给自足的自然经济条件下,行政原则起作用。或者说,在自给自足的自然经济条件下,商品交换很不发达,城镇等级和分布主要根据行政管理的商品交换很不发达,城镇等级和分布主要根据行政管理的需要,这时行政原则起主要作用。需要,这时行政原则起主要作用。市场区系列市场区系列1 1,7 7,4949,343343,.。中心地系列中心地系列1 1,6 6,4242,294294.K=7的等级体系,也称行政原则体系:下一级中心地的四、廖什的中心地理论四、廖什的中心地理论q可以与克氏中心地理论相提并论的是廖什的中心地理论。他于1939年出版

39、区位经济学,1940年出版经济空间秩序。q廖廖氏氏的的中中心心地地理理论论比比克克氏氏的的先先进进之之处处在在于于:设设计计了了一一套套有有多多因因素素变变动动分分析析的的动动态态区区位位模模式式。他他提提出出的的六六边边形形市市场场网网系系比比克克氏氏的的更更具具有有一一般般性性,因因为为可可以以适适应应更更多多的的情情况况,即即K K可可以以取取很很多多值值。克克氏氏模模式式只只是是廖廖氏氏模模式式的的三三种种特特殊殊情情况况(K K只只取取3 3个个值值)。同同时时,廖廖氏氏模模式式中中,在在克克里里斯斯塔塔勒勒的的模模型型中中,中中心心地地的的职职能能规规模模和和人人口口规规模模完完全

40、全相相对对应应,在在廖廖什什的的模模型型中中,中中心心地地的的职职能能等等级级结结构构和和规规模模等等级级结构未必一致。结构未必一致。四、廖什的中心地理论可以与克氏中心地理论相提并论的是廖什的中廖什中心地系统(廖什中心地系统(19)的最小市场圈)的最小市场圈廖什中心地系统(19)的最小市场圈廖什中心地系统(廖什中心地系统(19)的最小市场圈)的最小市场圈廖什中心地系统(19)的最小市场圈中心地理论的应用 一、在集市研究上的应用 二、在国土规划与整治中的应用(德国、日本)三、在城市体系规划中的应用1964年,美国社会学家施坚雅(G.Skinner)在四川农村应用克氏理论分析村落和集市。有人运用克

41、氏理论分析中心地理论的应用:北京商业中心的布局北京商业中心的布局中心地理论的应用 一、在集市研究上的应用德国南部的城市、城镇和村庄分布德国南部的城市、城镇和村庄分布德国南部的城市、城镇和村庄分布假设月坛为更高一级的商业假设月坛为更高一级的商业中心,其服务范围应包括哪中心,其服务范围应包括哪些地方?些地方?假设月坛为更高一级的商业第四节第四节 区域极化理论区域极化理论一、极化理论概述一、极化理论概述二、循环累积因果原理二、循环累积因果原理三、中心三、中心-外围理论外围理论四、空间一体化四、空间一体化第四节 区域极化理论一、极化理论概述二、循环累积因果原一、极化理论概述一、极化理论概述q新古典区域

42、增长理论在以下几个方面遭到质疑:经济增长与发展具有内在的自动均衡倾向(趋同倾向),即区域差距缩小。经济政策应限制在保证市场机制运行能力之内。其政策主张被视为对经济问题迭放责任的借口:失业是因工资要求过高;区域差距是因不愿外出,或满足低廉的住宅价格或较高的生活质量。q极化理论作为新古典理论的对立面出现,它不是一个封闭的、自身固定不变的体系。q极化理论与新古典理论的方法不同:新古典理论是演绎方法;极化理论是归纳方法。演绎的结论来源于假设公理;归纳的结论来源于细节的经验研究、案例研究,重证据积累,反映现实状况。虽然极化理论缺少像新古典理论那样抽象的假设和体系构造,但近年来有学者将一些极化理论的观点和

43、论据纳入新增长理论柜架,并采用了古典经济学的形式,将其思想模型化。一、极化理论概述新古典区域增长理论在以下几个方面遭到质疑:一、极化理论概述一、极化理论概述q按照极化理论的观点,经济发展过程不是导致均衡,而是导致区域差异的强化,区域发展的趋势不是趋同,而是趋异;区域差距不是缩小,而是扩大。q极化理论虽不完全一致,但有一些共同点,即认为:生产要素具有不完全流动性。市场具有不完全竞争性。信息具有不完全性,创新具有部分排他性和竞争性,技术传播具有时滞性。q极化理论的经典性代表人物有缪尔达尔、赫希曼、刘易斯、J.R.弗里德曼等。q极化理论主要有循环累积因果原理、中心-外围理论、增长极理论(可看作是极化

44、理论的延伸与应用,在下一章讲)一、极化理论概述按照极化理论的观点,经济发展过程不是导致二、循环累积因果原理二、循环累积因果原理q循环累积因果关系思想的萌芽:源于分工理论。斯密认为,劳动分工受市场广度的限制。阿林-扬(魏后凯,P284;杨小凯称“杨格”,见当代经济学与中国经济P64)认为这一观点不完整。提出市场广度可以因产品成本的下降而扩张。于是扬提出经济进步的良性循环,即经济发展过程的自我增长机制,用图表示为:劳动分工产品成本产品价格市场广度杨格用三个概念描述分工:每个人的专业化水平;间接生产链条长度;链条上每个环节中产品种类数。杨格定理的命题由三部分组成:“递增报酬的实现依赖于劳动分工的演进

45、”;“不但市场的大小决定分工程度,而且市场大小由分工程度所制约”;“需求和供给是分工的两个侧面”。二、循环累积因果原理循环累积因果关系思想的萌芽:源于分工理二、循环累积因果原理二、循环累积因果原理q循环累积因果原理,是经济这家冈纳-缪尔达尔(G.Mydral)于1944年在美国的两难处境中首次提出。在后来的世界反贫困的挑战中也提到。q缪尔达尔的循环累积因果原理:认为社会经济的变动并非像新古典主义者所说的那样,是由单一的或少数的因素决定的,而是由技术进步、社会、经济、政治、文化传统等多种因素决定的。经济发展绝不只是单纯的产出增长,而是整个社会方方面面的变化,其中主要涉及产出与收入、生产条件、生活

46、水平、态度、制度和政策等因素,而这些因素又是相互联系、相互影响、互为因果的。从动态系统论的角度出发,认为事物的发展是一种“循环累积”、不断演进的过程:首先产生“初始变化”,而后产生“次级强化”运动,最后产生“上升或下降”的结果,反过来又影响初始变化,并且呈现出一种“循环累积”的变化态势,即一个因素发生变化(初始变化),会引起另一个因素发生相应的变化,并强化先前的因素(次级强化),使经济沿着原先因素的发展方向发展。二、循环累积因果原理循环累积因果原理,是经济这家冈纳-缪二、循环累积因果原理二、循环累积因果原理 举例说明:增加发展中国家的贫穷大众的收入,就会改善他们的营养状况;营养状况的改善,可以

47、提高劳动生产一些而劳动生产有心人提高,反过来又能增加他们的收入。从最初的收入的增加,到收入的进一步增加,这是一个因果循环,这种循环是上升的循环运动。下降的循环运动,例:低收入阶层健康状况的恶化劳动生产率降低工资收入减少生活水平降低 健康状况进一步恶化。缪认为,循环累积因果原理反映了社会经济因素变化的客观运动,既是对现实世界的正确描述,又是制定政策的可靠依据。q美国经济学家纳克斯(R.Nurkse)提出的贫困恶性循环论中,有循环累积因果的作用。供给方面的循环:低收入 低储蓄能力资本形成不足 低生产率 低收入;需求方面的循环:低收入低购买力 投资引诱小 资本缺乏人低生产率 低收入。无论从供给还是从

48、需求观察,这两个循环都从低收入又回到低收入,不断恶化。这就是“马太效应”。二、循环累积因果原理 举例说明:增加发展中国家的贫穷大二、循环累积因果原理二、循环累积因果原理q维多恩-卡尔多法则(Verdoorn-Kaldor Law):其要点是:经济增长引起生产率增长。维多恩法则:劳动生产率(用劳均产出增长率表示)和就业增长率之间 存在正相关。后来,卡尔多用产出增长率代替了就业增长率,对上述推论作了改进。q累积因果原理的经济学假设(或解释):垄断规模报酬递增(聚集经济)互补性(松山Matsuyama将其解释为两种现象(行动、活动)相互之间的强化)-以上三点见魏本P277-278资源禀赋差异与经济增

49、长间的影响不是单向的而是双向的-陈本P345技术不完全流动-陈本P345二、循环累积因果原理维多恩-卡尔多法则(Verdoo三、中心三、中心-外围模型外围模型q中心-外围理论与模型的发展:早期的代表人物是R.Prebisch,局限于经济过程的考察;弗里德曼(J.R.P.Friedman)在论文“极化发展的一般理论”中把社会发展过程也纳入思考;克鲁格曼将其模型化。q中心-外围模型的概念:“中心”是指决定经济体系发展路径的局部空间,“外围”是指依附于“中心”区域的局部空间。中心和外围共同构成了一个体系,它是以权威性和依附性关系为标志的。模型的的理论根基是拉美学派的依附理论。q中心-外围可以存在于不

50、同层面:一个区域局部范围之间、区域之间、国家之间、全球层面的第一世界和第三世界之间。q空间不可能定理(Starrett,1978):是指如果空间是同质的并且运输成本高昂,距离较远的区位间就不存在竞争性均衡。换言之,在一个封闭、同质的空间,行为主体是可移动的,并具有规模报酬不变的生产技术的模型无法解释聚集的发生。该原理告诉我们,如果要理解经济活动的空间分布,就必须假定:要么空间是异质的,要么生产和消费存在着外部性,要么市场是不完全竞争的。三、中心-外围模型中心-外围理论与模型的发展:早期的代表人三、中心三、中心-外围模型外围模型 q弗里德曼核心-外围理论的基本观点1)在若干区域之间,会因多种原因

51、使得个别区域率先发展起来而成为“中心”,其它区域则因发展缓慢而成为“外围”。2)中心与外围之间存在着不平等的发展关系。总体上,中心居于统治地位,而外围则在发展上依赖于中心。q创新是理解中心-外围形成的第一钥匙:创新(见下一页)既指技术创新,也指制度创新。根本的变革只是在相对数量较小的城市地区形成的,这些地区决定了发展过程。区域发展是通过一个不连续的、逐步累积的创新过程实现的,而发展通常起源于区域内少数的“变革中心”,创新由这些中心向周边扩散,周边地区依附于“中心”而获得发展。q权力是理解中心外围形成的第二钥匙:创新的解释力不够,他又将社会、政治因素引入模型。即,中心能对外围施加影响,除创新活跃

52、外,还具有使外围区服从和依附的权威和权力(归结为六种自我强化的反馈效应:优势效应或主导效应、信息效应、心理效应、现代化效应、联动效应或连接效应、生产效应;通过强调社会过程,把极化理论观点发展为一个社会转变理论)。三、中心-外围模型 弗里德曼核心-外围理论的基本观点创新的涵义创新的涵义q1912年美籍奥地利经济学家熊彼特在经济发展理论中就提出“创新理论”,并创新理论为核心,研究资本主义发展的实质、动力与机制,经济发展的模式与周期波动,提出了独特的经济发展理论体系。q熊彼特认为,创新就是把生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,即“建立一种新的征税函数”,其目的是为了获取潜在的利润。q熊彼特所说的

53、创新包括下列五种情况:1.采用一种新产品;2.采用一种新的生产方法;3.开辟一个新的市场;4.掠取或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源;5.实现任何一种工业的新的组织。-(美)约瑟夫熊彼特:经济发展于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察,中译本,第7374页,北京:商务印书馆1990年第1版。q在其基础上,现在一般认为创新具有五个形式:新的或经过改进的产品的引进;新新技术的引用;新组织结构的引入;新市场的发现;新的投入要素的使用(Balzat,2002)q从创新的形式看,“自主创新”与“创新”有何不同?创新的涵义1912年美籍奥地利经济学家熊彼特在经济发展理论四、空间一体化四、空间一体化

54、q空间一体化,简单地说,是伴随着区域经济持续增长的空间结构演化的最终格局。q1966年弗里德曼概括这种区域空间的演化过程为四个阶段:1)独立的地方中心,不存在等级(前工业化时期)。2)单一强中心(工业化初期的典型结构)。3)一个唯一的全国中心,实力强的边缘次级中心(工业化迈向成熟的时期)。4)功能相互依存的城市体系(区域空间体系最终演变为组织良好的综合体,这是工业化成熟时期所最终目标)。q在第四阶段,城市间的边缘区将逐步纳入其邻近的城市经济中,国家一体化、布局高效率、增长潜力最大化与重要的区际差异最小化等空间组织目标已经实现。四、空间一体化空间一体化,简单地说,是伴随着区域经济持续增四、空间一

55、体化四、空间一体化 q陆大道1991年提出区域空间的地域结构演化分为四个阶段:1)低水平平衡阶段。农业为主,以若干分散孤立的小城镇为中心,形成小地域范围经济活动的封闭式循环。我国西北、西南的贫困地区目前处在这一阶段。2)聚集、二元结构形成阶段。工业化带来聚集,中心进入极化增长阶段。中心支配外围,形成初步的城市体系。东部、中部广大地区处于些阶段。3)扩散、三元结构形成阶段。强烈动态增长;科技快速发展;第三产业大量出现;综合交通运输体系形成。核心、城乡边缘区和外围区之间联系日趋密切,形成三元结构。珠江三角洲、长江三角洲、京津唐地区、辽中南地区处在此阶段。4)区域空间一体化阶段。第四阶段在地域结构上,形成各种核心之间的联系网络,并以区域城市体系为核心,实现地域结构的均衡,地域结构处于稳定阶段。我国目前还没有出现这一类的区域组织形式。美国的波士顿-华盛顿地带、纽约-芝加哥地带、日本东京地区及西欧的一些地区大体上处于该阶段的初期。也即形成巨型城市带。看文件“世界大城市和城市密集地区分布示意图世界大城市和城市密集地区分布示意图”四、空间一体化 陆大道1991年提出区域空间的地域结

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。