集散控制系统原理及应用

集散控制系统原理及应用

《集散控制系统原理及应用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《集散控制系统原理及应用(121页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

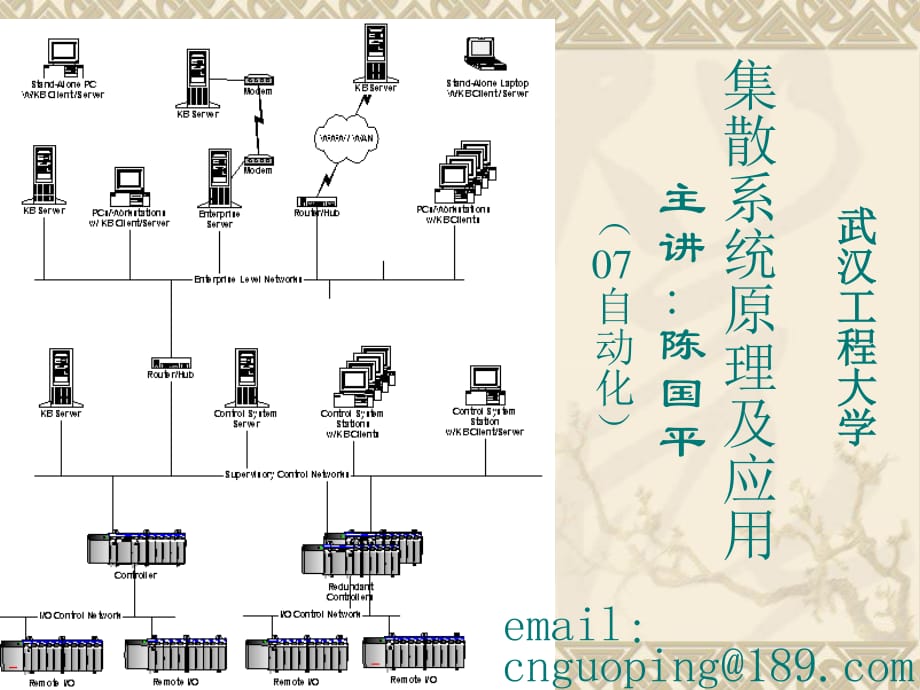

1、集 散 系 统 原 理 及 应 用 主 讲 : 陈 国 平 email: ( 07 自 动 化 ) 武 汉 工 程 大 学 课程性质与任务 1、课程性质 2、课程任务 专业、选修课 了解集散系统的产生与发展 。 了解集散系统的构成 了解集散系统的功能和特点 。 了解计算机网络基础知识 。 了解集散系统的评估体系 。 了解集散系统的工程设计方法 。 3、参考教材 何衍庆等 集散控制系统原理及应用(二) 化学工业出版社 第一章 概述 第二章 集散系统的数据通讯 第三章 集散系统的控制算法 第四章 集散系统的评估及设计 内容安排 结束 第一章 概述 1. 集散系统的 基本概念 集散系统的 发展 历史

2、 集散系统的 基本结构 、 功能层次 开放系统 2. 集散系统的特点 系统结构的适应性和可扩展性 控制功能完善 、 方案构成灵活 人机界面友好 、 操作灵活 可靠性高 第一章 概述 3. 集散系统的组成形式 过程控制装置的类型: 单 ( 多 ) 回路控制器 、 数据输入输 出装置 、 现场总线仪表 、 控制器 、 PLC 过程控制装置的构成形式: 整体式 ( 机箱内各个部件不可更换 ) 模块式 ( 机箱内部件可灵活配置 ) 分离式 ( 主机和其它部件分处不同 机箱 ) 过程控制装置的冗余方式: 1:1和 N:1 第一章 概述 3. 集散系统的组成形式 操作员站: 工业控制计算机 、 显示器 、

3、 鼠标 、 专用 ( 标准 ) 键盘 、 触摸屏 、 打印机 、 音响 工程师站 、 应用站: 工业控制计算机 、 显示器 、 鼠标 、 标准键盘 第一章 概述 4. 集散系统的软件体系 系统软件: 控制站 ( 智能仪表 ) 、 操作站 、 工 程师站 、 历史站 用户 ( 应用 ) 软件: 控制站 、 操作站 、 历史站 返回 5. 集散系统的操作与显示 仪表盘方式: ( 应急使用 ) 显示器方式: 显示画面的分类及作用 6. 典型集散系统的结构 TPS、 JX- 300 DCS的发展 工业生产技术 的发展 计算机技术 的发展 返回 网络技术及微型计算机 的发展 自动控制技术 的发展 图形显

4、示技术的发展:友好的人机界面。 冗余技术的发展 DCS已发展到了第四代 第一代 第二代 第三代 第四代 DCS的发展趋势 DCS系统的基本结构 打印机 操作站 操作站 数据输入 /输出 控制器 生产过程 操作管理 监控计算机 控制器 数据输入 /输出 通讯网络 过程控制 DCS的功能分层 过程控制层 过程管理层 第一、 二代 生产管理层 第三代 经营管理层 第四代 DCS的结构分层 过程装置 操作装置 调度系统 经营系统 返回 现场控制站软件 基本功能: 输入数据处理、输出数据处理、控制运算、通信处理、 自诊断 高级控制功能:自适应控制、模糊控制等 软件结构及代码执行顺序: 输入数据处理 输出

5、数据处理 控制运算 实时数据库 自诊断处理 通信处理 操作员站软件 基本功能: 显示(数据、图形、报警、曲线)处理、键盘命令处理、 通信处理、自诊断 辅助功能:控制运算、历史数据保存、报表处理 软件结构及代码执行顺序: 显示存储处理 通信处理 控制运算 实时数据库 自诊断处理 键盘命令处理 工程师站软件 基本功能: 组态(硬件、基本控制策略、操作界面)、报表生成、 画面制作 辅助功能:语言编译 软件结构: 组态 画面 实时数据库 语言编译 报表 集散系统操作和显示 1、操作方式 2、显示画面 输入设备:鼠标、轨迹球、专用键盘、触摸屏 输入方式:按钮、直接数字、增量 操作显示:概貌(数据一览)、

6、分组、细目、流程 趋势显示:历史(分组、单点、统计)、实时 报警显示:概貌、分组(区域、等级)、细目 信息显示:操作帮助、顺序步骤、操作提示、诊断 DCS的发展趋势 信息化集成系统 系统硬件 系统软件 现场总线控制系统 集散系统向集成化、分散化方向发展 一、 TPS系统 PIN NG NIM DH UCN HG LCN NG LCN 管 理 应 用 站 OS、 EOS; US、 GUS; AM、 HM、 PHD PM、 APM、 HPM、 LM、 FSC 过 程 控 制 设 备 BC、 EC、 MC、 AMC、 PIU 返回 PIN(工厂信息网) PHD APP 局部控制网络 (LCN) PL

7、NM NG AXM NT VAX TPS UNIX AXP UXS LCN(局域控制网) AM US CLM HM NIM EPLCG NG 其它公司的 PLC或计算机 TDC 3000BASIC PIN HG SAM WS UCN HG NIM DH(数据高速公路) DH HG TDC-4500 EC MC BC AMC PIU EOS BOS TDC 3000BASIC LCN EOS BOS PIU MC AMC UCN(万能控制网络) LCN NIM PM APM LM HPM FSC UCN PM(过程管理器) UCN 通讯接口 控制处理 I/O接口 I/O处理器 I/O处理器 16

8、路高电平模入 8路低电平模入 32路低电平转换开关 16路智能变送器接口 8路模出 能处理的数据点类型 PMM 最多 40个 I/O处理器类型 数字复合点 逻辑点 过程模块点 常规 PV点 常规控制点 16路开关量出 8路脉冲输入 32路开关量入 SUPCON JX-300 1、 JX-300系统的组成及特性 2、 JX-300系统 的组态 JX-300系统的 总体构成 JX-300 信息管理网 JX-300 过程监控网 JX-300 过程控制网 返回 3、 JX-300系统 的操作 硬件组态 常规控制组态 操作组态 自定义操作组态 自定义控制组态 JX-300 硬件构成 JX-300系统 O

9、S OS ES HS 管理计算机 管理计算机 数据服务器 管理网 操作网 控制网 控制机箱 输入 /输出机箱 输入 /输出机箱 Ethernet管理网 连接设备:操作站、工程师站、数据服务器、管理计 算机 网络:双绞线、星形结构、 IEEE802.3(令牌协议)、 100Mbps、最多 500个站点、最大距离 2.5公里。 功能:支持大型数据库,将控制网的信息直接连入企 业管理网。实现工厂级的综合管理、调度、统计、决 策等。 管理计算机 管理计算机 数据服务器 Ethernet OS OS ES SCnet操作网 连接设备:操作站、工程师站、控制站 网络:同轴线、总线、 IEEE802.3(令

10、牌协议)、2.5Mbps、最多 255个站点、最大距离 600m、 1: 1 冗余。 功能:用于过程实时数据、操作信息、诊断信息 及组态信息等的传输。 OS OS ES SCnet 主 控 制 卡 主 控 制 卡 冗余 主 控 制 卡 主 控 制 卡 冗余 SBUS控制网 连接设备:控制卡、数据转发卡、 I/O卡 网络: RS 485双绞线、 总线结构、令牌协议、 1Mbps、最多 16个站点、 最大距离 1.2公里、 1: 1冗余。 SBUS 主 控 制 卡 主 控 制 卡 冗余 数 据 转 发 卡 数 据 转 发 卡 冗余 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O

11、 卡 功能:过程数据采集、 控制运算 数 据 转 发 卡 数 据 转 发 卡 冗余 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 JX 300系统硬件构成 电 源 卡 电 源 卡 数 据 转 发 卡 数 据 转 发 卡 控 制 卡 控 制 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 I/O 卡 0 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 机架构成 SCnet网卡( SP021):用于操作站、工程师站。是 SCnet的接口。

12、 主控制卡 ( SP241):三个 CPU协同完成数据 采集、控制、通 讯等功能。 数据转发卡( SP231):用于主控制卡及 I/O卡之间的 数据交换。 SCnet 接口 控制 处理 SBUS 接口 SUBS SC net SP231 JX 300系统硬件构成 所有卡件均支持冗余配置及带电插拔。模拟量卡 件的精度为 12位。 万能模拟输入卡( SP311):用于将热电阻、热电偶、 电压、电流等模拟量信号转换为数字量。每卡 2点,可 独立配置输入信号类型。 电流输入卡( SP313): 4路电流输入卡。 电压输入卡( SP314): 4路热电偶(电压)输入卡。 模拟量输出卡( SP322):

13、4路电流输入卡。 数字量处理卡( SP331): 4路数字量输入 /输出卡。 可独立组态为输入或输出。 继电器输出卡( SP332): 4路继电器输出卡。 返回 第四章 集散系统的评估及设计 返回 4.1 招标文件的编制 4.2 集散系统的可靠性 4.3 集散系统的易操作性 4.4 集散系统的可组态性 4.5 集散系统的其它性能指标 4.6 集散系统的评估与选型 4.7集散系统的工程设计 4.8集散系统工程应用实例 1、编制前的准备工作 必要性论证 生产调度管理: 数据存储量大、报表复杂、装置间关 系密切 企业技术条件: 工艺技术人员对过程特性的了解和 掌握程度;操作人员对系统操作的适应性(经

14、过培 训能否熟练地掌握);系统维护技术力量;系统应 用能力(组态及算法设计) 技术经济指标: 系统规模;控制功能的复杂性;能源、 原材料的降低;产品产量的提高、质量的稳定;有资 金投入 工艺过程特性: 流程长、规模大;过程操作复杂、高 级控制系统多;安全联锁可靠性高。 可行性论证 评估小组人员的组成: 工艺操作人员 -操作人员是系统的最终用户。他们的 意见供参考。 工艺工程师 -集散系统为工艺生产服务,在功能确定 时需要与他们沟通和协调。 计算机人员 -集散系统本身是一个计算机网络系统, 应用和维护时需要计算机人员的配合。特别是软件编 程及与信息管理系统联系等方面的评估,他们的意见 很重要。

15、仪表人员 -集散系统的日常维护有他们负责。尊重他 们的意见。 过程控制工程师 -是系统评估的核心人物。需要对工 艺过程有一定的了解、具有坚实的控制理论知识和控 制系统的设计能力、熟悉计算机硬件和软件、了解仪 表的使用和维护要求。最终编写评估报告。给出选型 意见,供投资者决策。 材料准备: 基本的监控数据表 分级操作要求 控制站布局要求 控制和运算功能 输入 /输出信号分类统计 流程画面统计 历史数据存储要求 调度及管理需求 开放性要求。 返回 2、招标文件的编制 主要内容 1.工程项目简介 2.DCS供货方责任范围 3.DCS监控规模 4.系统功能要求 5.DCS硬件要求 6.技术文件交付 7

16、.技术服务和培训 8.质量保证 9.备品备件 10.工程进度计划 编制原则 1.兼顾技术的先进性和成熟可靠性 2.性能指标尽可能地定量化 3.竞争的公证性 4.语言 准确、规范、简练 4.2 集散系统的可靠性 返回 1 可靠性的基本概念 2 系统的可靠性分析 3 提高系统可靠性的措施 可靠性、可靠度、失效率、修复率、利用率 串联系统、并联系统(热备系统、冷备系统、 表决系统) 硬件制作 、 硬件冗余 、 自诊断 、 软件容错 mdtedttRdt dt tdR tM T T F t 1 0 平均寿命( MTTF)或平均故障间隔时间( MTBF) 与失效率的关系。 利用率 A( t):设备正在使

17、用的概率。 常用的可靠性指标: 可使用性 可维护性 返回 平均修复时间( MTTR)与修复率的关系。 n 1/ M T B RM T B FM T B FA 失效率 ( t) 可靠度 R( t) 可靠度、失效率浴盆曲线 t I期 早衰期 II期 恒衰期 III期 耗尽期 (t) 返回 1 0 R(t) R(0)=1 R()=0 tetR )( tR dt tdR t )( 可维护性 修复函数 M( t):经过专业培训的人员使用专用 工具,在规定的时间内,被修复的可能性。 tetM 1)( t M(0)=0 M()=1 返回 1 0 修复率 ( t):在单位时间内修复故障设备的 概率。 利用率

18、tetA )()( A(0) 1 A() /(+) m/(n+m) )(1()()( tAtAdt tdA 返回 A(t) t nnn nA 2 2 n:1冗余系统的利用率 系统的可靠性 R1 R2 串联系统 iRRRRR 21 R1 R2 并联系统 iRRRRR 11111 21 R1 R2 表决系统 R3 2 1mm 232 1mm 653,2 1mm n ki k nkm 11, 321213132321 111 RRRRRRRRRRRRR 其它并联形式的可靠性 待机热备(待机、工作时的失效率分别为 、 2) 返回 停机备用(待机时的失效率 0) t tt t deeee dtRrRtR

19、tR 0 1 0 12211 211 ttt eeetR 121 21 1 12 1 1 1m 1 2 11 12 t t tR t e e e 冗余技术 返回 常用的冗余形式有 1: 1及 n: 1 电源系统: 1: 1工作冗余。 通讯系统: 1: 1热备冗余。 PB PA + - 控制器: 1: 1和 8: 1整体冗余 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 控 制 卡 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O

20、 卡 件 I/O 卡 件 控 制 卡 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 控 制 卡 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 I/O 卡 件 控 制 卡 控制器: 1: 1卡件冗余 I/O 卡 件B I/O 卡 件A I/O 卡 件B I/O 卡 件A I/O 卡 件B I/O 卡 件A I/O 卡 件B I/O 卡 件A 控 制 卡B 控 制 卡A I/O 卡 件B I/O 卡 件A I/O 卡 件

21、B I/O 卡 件A I/O 卡 件B I/O 卡 件A I/O 卡 件B I/O 卡 件A I/O 卡 件B I/O 卡 件A 返回 8: 1整机冗余 通讯卡 存储卡 输出卡 输入卡 控制卡 通讯卡 存储卡 输出卡 输入卡 控制卡 备用控制器指挥器 通讯卡 存储卡 输出卡 输入卡 控制卡 4.3 集散系统的易操作性 返回 操作透明度 易操作性 屏幕显示的信息是否明了、易于理解,操作 方式能否被操作人员接受、容易掌握。 提供灵活多样、生动的动态操作画面。 主要操作画面:总貌、分组、回路、流程图、 报警一览、报警分组、历史曲线、实时曲线。 操作环境 、 操作功能 、 容错技术 、 安全性 4.4

22、 集散系统的可组态性 返回 组态的目的 组态内容 控制策略组态方式( 在线 、 离线 )、语言 使系统完成规定的控制功能对系统进行配置及编程。 硬件组态网络接点类型及数量、卡件及数据类型。 控制策略组态实现控制方案 操作界面组态建立操作界面 填表格法 功能块连接法 步骤记入( 程序设计 )法 4.5 集散系统的其它性能指标 返回 可扩展性 系统自身的可扩展性和开放性 实时性 包括控制站控制周期和网络传递周期 环境适应性 电气干扰、抗腐蚀 总体经济性 考虑整个自动控制工程的投资。 4.6 集散系统的评估与选型 一、集散系统评估的意义和一般准则 1.评估的意义 目前集散系统的制作没有统一的标准,

23、各个厂家的集散系统往往根据自己的特点及优 势,针对某些领域的特点开发自己的集散系统。 不同厂家、不同型号的集散系统在结构和性能 上各有千秋。系统选择的合适与否在一定程度 上决定了设计的成功与否。对集散系统评估的 结果将作为系统选择的依据。同时对集散系统 制造商提供一个反馈信息,以利于厂商改进自 己的产品性能。 2.评估的基础 生产过程控制、管理的预期要求。(安 全、产量、质量、消耗、优化、调度、经营决 策) 3.一般准则 系统控制、操作、管理功能与预期要求 的差异 系统的可靠性(部件 MTBF) 系统冗余技术的使用(系统的 MTBF) 系统的可维护性( MTTR)(综合考虑系 统的利用率) 综

24、合性价比(性能 /价格)(可靠性与经 济性的折中) 二、集散系统评估评估的内容 1.技术性能评估 ( 1)现场控制站 软件性能方面 连续控制、逻辑 控制、批量控制功能的配置方式(独立 /混 合)、控制回路数量、控制模块总量 硬件性能方面 输入输出信号类型、 最多输入输出总点数及配置方式、最快扫描频 率及配置方式(各点统一配置或独立配置)、 信号调理精度及 A/D( D/A)位数、数据运算精 度及表示方式、输入输出通道的隔离方式及指 标、实时输出特性(不受采样周期的约束) 1.技术性能评估 ( 2)人机接口 操作站 操作画面的类型及数量、 画面的更新时间及切换时间、画面切换的便捷 性、是否具有运

25、算能力 工程师站 组态方式(表格、功能 块、步记)、组态环境(在线、离线、组态设 备)、是否易学、流程图及报表的生成能力 应用站 管理和先进控制功能 ( 3)通信系统 介质、拓扑结构、网络存 取方式、通讯距离(单段及总长)、传输速率、 节点数量 1.技术性能评估 ( 4)软件评价 操作系统、组态软件、控制软件、 实时数据库系统、系统维护软件;软件的成熟 度(应用时间长短、用户反映) 操作系统 通用型或是专用型 组态软件 系统配置的方便性、 组态能否在线下载、能否离线组态与仿真 控制软件 算法种类及功能、控 制方式(连续、逻辑、顺序)、有无优化控制 算法(如自适应、自整定)、复杂控制回路的 无扰

26、动切换功能(串级控制系统) 1.技术性能评估 ( 4)软件评价(续) 流程图生成软件 使用方便性、 图素库是否丰富、画面是否生动、色彩是否丰 富 报表生成软件 使用方便性、报 表种类、统计能力 数据库管理软件 数据库类型、 格式 系统维护软件 系统的自诊断能 力、自诊断方式 2.使用性能评估 ( 1)技术延续性和可借鉴性 技术的成熟性和技术的先进性 ( 2)系统的柔性 系统的规模大小及组成的灵活性、 对行业(及工艺)的适应性、对工业现场环境 (防爆要求)的适应性 ( 3)制造厂家能力的评价 系统在该领域推出的时间长短、市 场占有率大小、工程应用经验;技术支持(能 否协助组态、提供什么样的技术交

27、流、培训地 点与方式、文档资料的完备性和易使用性) 2.使用性能评估 ( 4)售后服务的评价 质量保证期与维修期时间及此后的维修 服务如何进行、维护费用如何(二次费用问题)、厂 家的发展方向(较短的时间内是否可能淘汰该产品) ( 5)可维护性评价 是否需要特殊设备、能否带电插拔 3.可靠性与经济性评价 ( 1)可靠性评价 MTBF、 MTTR、容错能力( 1: 1还是 n: 1)、热备还是冷备、切换方式(自动还是手 动)、自诊断能力如何、安全性(分级权限) ( 2)经济性评价 按性能价格比评价。需要注意的是 二次、三次投资的费用 三、集散系统评估方法及应用 1.评估方法 DCS系统评估矩阵 (

28、 1)评估矩阵 设计评估表及相关评 估因素 ( 2)加权值与加权因素 根据各评估 因数的权值。 等级 分值 等级 分值 等级 分值 等级 分值 技术性能 10 5 50 7 70 8 80 7 70 使用性能 9 10 90 9 81 9 81 10 90 可靠性 10 8 80 9 90 9 90 10 100 经济性 8 3 24 2 16 4 32 2 16 合计 370 244 257 283 276 百分比 % 100 供货周期 周 25 27 20 30 等级 分值 等级 分值 等级 分值 等级 分值 技术延续性 0.1 10 1 9 0.9 10 1 10 1 系统柔性 0.2

29、10 2 9 1.8 9 1.8 10 2 厂家能力 0.2 10 2 10 2 10 2 10 2 售后服务 0.3 10 3 9 2.7 8 2.4 10 3 可维护性 0.2 10 2 8 1.6 9 1.8 10 2 等级 “ 使用性能等级分”评估矩阵 C 厂家 D 厂家 10.00 9.00 9.00 10.00 性能要求 加权 因素 A 厂家 B 厂家 要求 加权 因素 65.95 69.46 A 厂家 B 厂家 C 厂家 D 厂家 集散系统性能评估矩阵 76.49 74.59 三、集散系统评估方法及应用 返回 返回 第三章集散系统的控制算法 1、 PID控制算法 2、选择性控制算

30、法 3、前馈控制算法 控制方案的实现 组态问题 1、 PID控制算法 理想 PID控制算法(连续) 0d dd1 u t eTte TeKu dic 01 uT kekeTieTTkeKku s d i s c 理想 PID控制算法(离散) s d i s c T kekeTke T TkeKku 1 2 11 s d is c T kekeTke TT keKk 1 kekeke PID控制算法的改进 -积分算法 字长误差(避免机器零造成极限环振荡) s d i s c T kekeTkekp T TkeKku 1 00 01 keke kekekp 0 0 0 1 e k e pk e k

31、 e e up ui ui 积分分离(防积分饱和、减少超调) 积分算法(改善积分精度) kekeke 2 1 PID控制算法的改进 -微分算法 微分先行 1 1 s K T sT d d d SDD nDDnSDDnD D TKT eKTeTTKyTnu 11 3 04 1 i ikeke 四点中值微分法(起滤波作用) 0 0 0 eke ekekuku 不完全微分 dt dy e d t TK ip 11 带死区的 PID 返回 无平衡无扰动切换 关于微分先行问题:用 dz/dt代替 z。 关于采样周期 返回 无平衡无扰动切换 返回 2、选择性控制算法 Gd1(s) LS Gd2(s) e1

32、 e2 u 1/( 1+T1s) 1/( 1+T2s) u1 u2 1 1 1 2 11 21 1 1 2 1 1 1 d d Ts G s U s U s TsUs UsEs G s U s U s Ts 1 1 1 11 1 1 d d Ts Gs TsGs Ts 返回 3、前馈控制算法 Gc(s) Gv(s) Gp(s) Gm(s) r e uc q y z f Gf(s) Gff(s) u uf ub 设置 ub的目的是为了补偿前馈信号的初始 值,保证 uc的正常变化范围。 返回 第二章集散系统的数据通讯 1、网络基本概念 网络定义、分类、作用 基本概念 传输媒体 及拓扑结构: 2、

33、DCS的网络通信: 基本要求 、 OSI模型 、 DCS常用协议 、 现场总线协议 通信控制:可靠性、 差错控制 、链路控制 计算机网络的基本概念 1、计算机网络的定义 计算机网络是地理上分散的、独立 自主 的、遵循 约定的通信协议;通过软、硬件 互连 的计算机集合体。 自主:不是主从关系 (主控 /从属、主机 /终端) 互连:以任何通信介质(铜线、光纤、红外线、激 光、微波、 卫星) 与 多终端分时系统 、 多机系统 、 分布式系统 的区别 2、计算机网络的分类 按距离 、 按拓扑结构 3、计算机网络的作用 实现资源共享、信息交换、协同工作以及在线 处理等。 返回 多终端分时系统 主机以分时

34、方式为终端服务 终端完全依赖于主机 主机与终端是支配与被支配的关系 资源高度集中,由许多用户共享 终端之间无联系 返回 多机系统 设备之间耦合度紧 设备分布近 传输速度快(通常为并行传输) 主要用途为科学计算 返回 分布式系统 在分布式 OS统一调度下,各计算机 协调 工作,共同完 成一切任务,如并行计算 用户面对的是 一台逻辑上的计算机 ,组成分布式 系统的怎样协同工作,对用户透明 主要用途为科学计算数据处理 返回 局域网 (LAN,Local Area Network) 范围:小, 20KM 传输技术:基带, 10-1000Mbps,延迟低,出错 率低( 10-11) 拓扑结构:总线,环形

35、总线 城域网 (MAN,Metropolitan Area Network) 范围:中等, 100KM 传输技术:宽带 /基带 拓扑结构:总线 广域网 (WAN,Wide Area Network) 范围:大, 100KM 传输技术:宽带,延迟大,出错率高 拓扑结构:不规则,点到点 按距离分类 返回 按拓扑结构分类 返回 1、总线 (环形总线) 所有节点挂接到一条总线上 广播发送 需要有介质访问控制规程以防止冲突 2、星形 有一个中心节点,其它节点与其构成点到点连接 中心节点可以是智能设备,也可以是非智能设备 3、环形 所有节点连接成一个闭合的环 结点之间为点到点连接 4、网状 ( 全连接 )

36、 点到点部分连接 多用于广域网 点到点全连接 随节点数的增长,建造成本急剧增长 所以只适用于节点数很少的广域网 5、树形 一个根结点、多个中间分支节点和叶子节点构成 基本概念 数据及计算机通信术语 数据 :传递 (携带 )信息的实体。 信息 :是数据的内容或解释。 信号 :数据的物理量编码 (通常为电编码 ),数 据以信号的形式传播。 信道 :传送信号的线路 (或通路 )。 比特 :信息的计量单位。比特率为每秒传输的 二进制位个数。 码元 :时间轴上的一个信号编码单元。 t 码元 1 码元 2 码元 3 码元 4 码元 5 信号 同步脉冲 通信术语 波特 :码元的计量单位。波特率为每秒传送的码

37、 元数。一个信号往往可以携带多个二进制位,所 以在固定的信息传输速率下,比特率往往大于波 特率。比特率与波特率的关系: Rbit = Rbaud log2M。其中 M是信号的编码级数, Rbit-比特率, Rbaud-波特率。换句话说,一个码元中可以传送 多个比特。例如, M=4,波特率为 9600时,比特 率为 19.2kbit/s 信号电平 数据 01 10 00 11 01 10 t 码元 1 码元 2 码元 3 码元 4 码元 5 0 1 0 0 0 0 0 1 t 通信术语 信息编码 :将信息用二进制数表示的方法。 数据编码 :将数据用物理量表示的方法。 例如:字符 A 的 ASCI

38、I编码 (是信息编码的 一种 )为 01000001,其数据编码可能为 误码率 :信道传输可靠性指标,是概率值。 通信术语 带宽 :在传统的 通信工程 中指通信信道所占频 率宽度,是信道频率上界与下界之间之差,是 介质传输能力的度量,通常以赫兹( Hz)为单 位计量。 在 计算机网络 中,单位时间内传输的信息 量。一般使用每秒位数 (b/s 或 bps) 作为带宽的 计量单位。 主要单位: Kb/s, Mb/s, Gb/s。 对一个理论上每秒可以传输 1千万比特的 以太网,它的带宽相应为 10Mb/s。 信道及其主要特征 数字信道 和 模拟信道 数字信道:以数字脉冲形式传输信号的通道 模拟信道

39、:以连续模拟信号形式传输信号的信道 模拟信号 和 数字信号 模拟信号:时间上连续,包含无穷多个信号值 数字信号:时间上离散,仅包含有限数目的信号 值(连续信号采样后就是数字信号) t a) 模拟信号 t b) 数字信号 传输方式 数据流动的方向 单工 :数据单向传输(无线电广播) 半双工 :数据可以双向交替传输,但不能在同 一时刻双向传输(对讲机) 全双工 :数据可以双向同时传输(电话) 或者具有两条物理上独立的传输线路 或者具有一条物理线路上的两个信道,分别用 于不同方向的信号传输 基带、载带、宽带传输 : 异步 、 同步传输 : 字符帧 :以字符为边界实现字符的同步接收,也称为 起止式或异

40、步制。 每个字符的传输需要: 1个起始位, 5 8个数据位, 1 2个停止位。 起始位 数据位 停止位 间隔 , 不固定 异步传输 频率的漂移不会积累,每个字符开始时都会重新同步 每两个字符之间的间隔时间不固定 增加了辅助位,所以效率低 例如,采用 1个起始位、 8个数据位、 2个停止位时, 其效率为 8/11 72 帧起始 控制信息 数据 帧结束 校验和 0 n bit 8bit 8bit 8-32 m 同步传输 同步 :以 数据块为单位,长度不定,用起始和结 束标志 。 数据帧:数据链路中的传输单位 包含数据和 控制信息的数据块 面向字符 以同步字符 (SYN, 16H)来标识一个 帧的开

41、始,适用于数据为字符类型的帧 面向比特 以特殊位序列 (7EH,即 01111110)来 标识一个帧的开始与结束,适用于任意数据类型 的帧 串行传输和并行传输 串行通信:信号传输时,在信道上以单个码元的 方式传输。基本特征,信号传输线为两根。物理 层结构简单。适合于长距离传输。 并行通信:信号传输时,在信道上以一个字节 (或字、双字)方式传输。基本特征,信号传输 线为两根。物理层结构简单。适合于长距离传输。 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 时钟 NRZ Manchester 差分 Manchester 数字编码的波形图 差分 数字 数字数据的调制 常用的调制技术 : 幅移键控 AS

42、K (Amplitude Shift Keying) 频移键控 FSK (Frequency Shift Keying) 相移键控 PSK (Phase Shift Keying) 基本原理:用数字信号对载波的不同参量进行调 制。 载波 S(t) = Acos(t+) S(t)的参量包括: 幅度 A、频率 、初相位 调制就是要使 A、 或 随数字信号的变化而变化 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 ASK FSK 差分 PSK ASK:用载波的两个不同振幅表示 0和 1 FSK:用载波的两个不同频率表示 0和 1 PSK:用载波的起始相位的变化表示 0 和 1 调制波形图 单变量多级调

43、制 多变量多级调制 基本调制 信号调制 返回 交换技术 交换 :按某种方式动态地分配传输线路资源。 例如,电话交换机在用户呼叫时为用户选择一 条可用的线路进行接续。用户挂机后则断开该 线路,该线路又可分配给其它用户。 采用交换技术目的 :节省线路投资,提高线路 利用率。 主要的交换方法有 :电路交换、报文交换、报 文分组交换 通信线路中的交换技术 B D C A E F ABF、 ABDF、 ABDCEF、 ABEF、 ABECDF ACEF 、 ACEBF 、 ACEBDF、 ACDF、 ACDBF、 ACDBEF 交换设备在通信双方之间建立一条实际的物理 线路,用于数据交换。(例如:程控电

44、话) 特点 :数据传输前需要建立一条端到端的通 路。 称为面向连接的 过程 :建立连接 通信 释放连接 优缺点 : 建立连接的时间长; 一旦建立连接就独占线路,线路利用率低; 建立连接后,传输延迟小。 不适用于计算机通信,因为计算机数据具有突 发性的特点,真正传输数据的时间不到 10%。 电路交换 整个报文 (Message)作为一个 整体 一起发送。 在交换过程中,交换设备将接收到的报文先存储, 待信道空闲时再转发出去,逐级中转,直到目的 地。这种数据传输技术称为存储 -转发。 传输之前不需要建立端到端的连接,仅在相邻结 点传输报文时建立结点间的连接。 称为无 连接的 缺点 : 报文大小不一

45、,造成存储管理复杂。 大报文造成存储转发的延时过长; 出错后整个报文全部重发 报文交换 将报文 化整为零 进行存储转发。 数据传输也是 无连接的 。 有强大的纠错机制、流量控制和路由选择功能。 优点: 对转发结点的存储要求较低,可以用内存来缓 冲分组 速度快; 转发延时小 适用于交互式通信; 某个分组出错可以仅重发出错的分组 效率 高; 实现方法:虚拟电路、数据报 报文分组交换 返回 传输媒体 (双绞线 ) 内导体芯线 绝缘 内屏蔽 外屏蔽 外套 螺旋绞合的双导线, 1mm 每根 4对、 25对、 1800对 典型连接距离 100m( LAN) RJ45插座、插头 优缺点: 成本低 组装密度高

46、、节省空间 安装容易(综合布线系统) 平衡传输(高速率) 抗干扰性一般 连接距离短 屏蔽双绞线 (STP) 非屏蔽双绞线 (UTP) 以铝箔屏蔽以减少干扰和串音 双绞线外无任何屏蔽层 常用的双绞线为 3类 (16Mbit/s) 和 5类 (155Mbit/s)两种 传输媒体 (屏蔽双绞线 ) 铜 芯 绝缘 层 外导 体屏 蔽层 保护 套 基带同轴电缆 阻抗 50 ,用于数字传输 宽带同轴电缆 阻抗 75 ,用于模拟传输, 主要用于 CATV 同轴电缆 细同轴 : D=1.02cm, 10Mbit/s 每段 185m、 4中继、 5段 ( 925m) 优缺点:价格低、安装方 便( T型连接器、

47、BNC接 头、端子连接)、抗干扰 能力较强、可靠性较差 粗同轴 : D=2.54cm, 10Mbit/s 每段 500m、 4中继、 5段 ( 2500m) 优缺点:价格稍高、安装方 便(收发器、收发器电缆、 端子)、抗干扰能力强 连接距离中等、可靠性较好 光缆与无线传输 通信介质的特性 1 传输特性: 包括衰减特性、频率特性、带宽、调制方 式、信道容量 2 连接方式:点对点、多点共享(单段节点数) 3 传输范围:单段长度及中继数 4 抗干扰特性:电磁干扰 5 使用成本: 返回 差错控制 产生差错的原因 : 编码 /解码器、调制 /解调器的热噪声 信道电气特性:信号幅度衰减、频率、相位的 畸变

48、、 信号反射与串扰; 外部电磁冲击噪声,闪电、大功率电机的启停 等。 差错控制的基本方法 :接收方进行差错检测, 发现错误则自动纠正,或向发送方应答,告知 有错,需重发。 奇偶校验( Parity Checking) 例如 1100010增加偶校验位后为 11100010(或 11000101) 若接收方收到的字节奇偶校验结果不正确,就表 明传输发生了错误。 只能用于面向字符的通信协议中。 只能检测出奇数个比特位错。 常用差错检测方法 降低误码率的原理:设系统误码率 10 9 按 8位原码发送: 错误接收的概率位 1( 1 10 9) 8 8*10 9 增加校验码,经校验后错误接收的概率为 3

49、.6*10-17 二维奇偶校验 在若干个字节后增加校验和字节。具有一定的 纠错能力(能够纠正单个错)。 例如: 8个数据位的数据 (偶校验) 01100100 1 10100110 0 11011101 0 01011101 1 10001110 0 01011101 1 00111001 0 11100010 0 01001010 1 循环冗余校验 (CRC, Cyclic Redundancy Check) 差错检测原理: 将传输的位串看成系数为 0或 1的多项式。 收发双方约定一个生成多项式 G(x),发送方在帧 的末尾加上校验和,使带校验和的帧的多项式能 被 G(x)整除。接收方收到后

50、,用 G(x)除多项式, 若有余数,则传输有错。 校验和是 16位或 32位的位串。 CRC校验的关键是如何计算校验和。 循环冗余校验 循环冗余码 码字,码多项式 ( 110001) 2 1*25 1*24 0*23+0*22+0*21+1*20 表示成码多项式 x5 + x4 + 1与码字一一对应。 循环校验码的生成:通过对信息码的线性运算得到。 通常与一个生成多项式 G(x)有关。该多项式发方、 收方事前商定。 传输信息( n位)由信息码( k位)和校验码( r位) 组成。 CRC码基本思想 传输的 n位信息码多项式能被 G(x)整除。接收方按 此规则校验,若有余数,则传输出错。 校验和计

51、算算法 设 G(x)为 r 阶(最高次幂),在帧的末尾加 r 个 0,使帧 为 m + r位,相应多项式为 xrM(x); 按模 2除法 用对应于 G(x) 去除对应于 xrM(x) 得到余数。 R(x)就是所需要的校验码。 要传送的带校验和的多项式 V(x) xrM(x) + R(x)。它能 被 G(x)整除。 CRC的检错 发送: V(x);接收: V(x) + E(x); 余数 (V(x) + E(x) / G(x) = 0 + 余数 (E(x) / G(x) 若余数 (E(x) / G(x) = 0,则差错不能发现;否则,可 以发现。 CRC的检错能力 可以查出单比特错; 能查出奇数个

52、比特错; 能检查出所有长度 r 的突发性差错。 如果突发差错长度为 r + 1,当且仅当突发差错 和 G(x)一样时, 余数 (E(x) / G(x) = 0,概率为 1/2r-1; 长度大于 r + 1的突发差错或几个较短的突发差 错发生后,坏 帧被接收的概率为 1/2r。 常用的生成多项式 四个多项式已成为国际标准 CRC-12 = x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 CRC-16 = x16 + x15 + x2 + 1 CRC-CCITT = x16 + x12 + x5 + 1 CRC-32 =x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+

53、x7+ x5+x4+x2+x+1 生成多项式 G( x)的结构及检错效果是经过 严格的数学分析与实验后确定的。 返回 计算实例 返回 网络协议 返回 制定网络协议的目的:解决系统开放性问题。 涉及句法、语法、时标。 推荐的 模型 应用层 表示层 会话层 传送层 网络层 链路层 物理层 应用层 表示层 会话层 传送层 网络层 链路层 物理层 物理层 ISO/OSI关于 物理层的定义 :物理层提供机械、 电气、功能和规程的特性。目的是启动、维护 和关闭数据链路实体之间进行 比特 传输的物理 连接。这种连接可能通过中继系统,在中继系 统内的传输也是在物理层的。( RS 232、 RS 485) 物理

54、层的功能 :在两个网络设备之间提供透 明的比特流传输。 研究内容 : 物理连接的启动和关闭,正常数据的传输,以 及维护管理。 物理层的四个重要特性 机械特性 :主要定义物理连接的边界点,即 接插装置。规定物理连接时所采用的规格、 引脚的数量和排列情况。 电气特性 :规定传输二进制位时,线路上信 号的电压高低(包括位编码或调制方式)、 阻抗匹配、传输速率和距离限制。 功能特性 :主要定义各条物理线路的功能。 (包括数据、控制、定时、接地) 规程特性 :主要定义各条物理线路的工作规 程和时序关系(空闲,呼叫控制,数据传送, 清除) 返回 链路层 在物理线路上提供可靠的数据帧传输,使之对 网络层呈现

55、为一条无错的线路。 数据链路层规定了建立、维护和释放网络实体 间的数据链路的功能和规程。 数据链路 从数据发送点到数据接收点(点 到点 point to point)所经过的传输途径。 返回 规定 介质存取方式 、数据帧格式、应答过程、 差错控制方式。 介质存取技术 2、竞争方式解决碰撞的问题。 1、轮询方式由通信指挥器完成询问。 使用总线拓扑结构。解决任一时刻只有一个站 点发送信息。 返回 3、令牌方式解决令牌丢失或重复的问题。 网络层 网络层的任务 :把源计算机发出的信息分组 (利用交换技术)经过适当的路径传送到目的 地计算机,从源端到目的端可能要经过若干中 间节点。 网络层的功能 :网络

56、层要实现路由选择、拥塞 控制与网络互联等基本功能 网络层 要解决的关键问题 :了解通信子网的拓扑结构, 选择路由。 在源端与目的端之间建立、维护、终止网络的 连接。 功能和服务 最佳路由选择和数据包中转 流量控制和拥塞控制 差错检测与恢复 流量统计和记账 返回 传输层 为源端主机到目的端主机提供可靠的数据传输 服务;屏蔽各类通信子网的差异,使上层不受 通信子网技术变化的影响。 进行数据分段并组装成报文流;提供面向连 接(虚电路)和无连接(数据报)两种 服务;传输差错校验与恢复;信息流控制,防 止数据传输过载。 返回 会话层 建立、管理和中止不同机器上的应用程序之间 的会话。 会话:完成一项任务

57、而进行的一系列相关的信 息交换。 同步(解决失败后从哪里重新开始) 设置检查点 会话失败后,恢复到最后一个 检查点处,而不用从头开始(例如: FTP的断 点续传)。 返回 表示层 处理被传送数据的表示问题,即信息的语法和语义。 如有必要,使用一种通用的数据表示格式在多种数据 表示格式之间进行转换。 可以完成数据加密等工作数据的加解密、压缩 /解压 缩等。 返回 应用层 为用户的应用程序提供网络通信服务 识别并证实目的通信方的可用性 使协同工作的应用程序之间进行同步 判断是否为通信过程申请了足够的资源 返回 OSI 4.7集散系统的工程设计 图形符号与文字符号 远程计算机 主操作站 就地 PLC

58、 现场 检测点 就地操作室 集中操作室 集散系统工程设计初步设计 I/O类型数量统计、绘 制流程图 控制方案设计 工程概算、项目审批 建立技术档案 编制系统规格书 评价、询价、选型 建立使用环境 系统招标 集散系统工程设计施工设计 安装设计 人员培训 应用软件设计 系统生成、调试 出厂验收 安装、系统联调 制定管理制度 试运行考核、验收 评标签订合同 生产准备 竣工图 返回 返回 4.8集散系统工程应用实例 DCS的组态 返回 1 组态的目的 2 组态内容 3 控制策略组态方式 使系统完成规定的控制功能对系统进行配置及编程。 硬件组态 控制策略组态 操作界面组态 填表格法 功能块连接法 步骤记入(程序设计)法

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。