儒释道与中医药.ppt

儒释道与中医药.ppt

《儒释道与中医药.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《儒释道与中医药.ppt(76页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

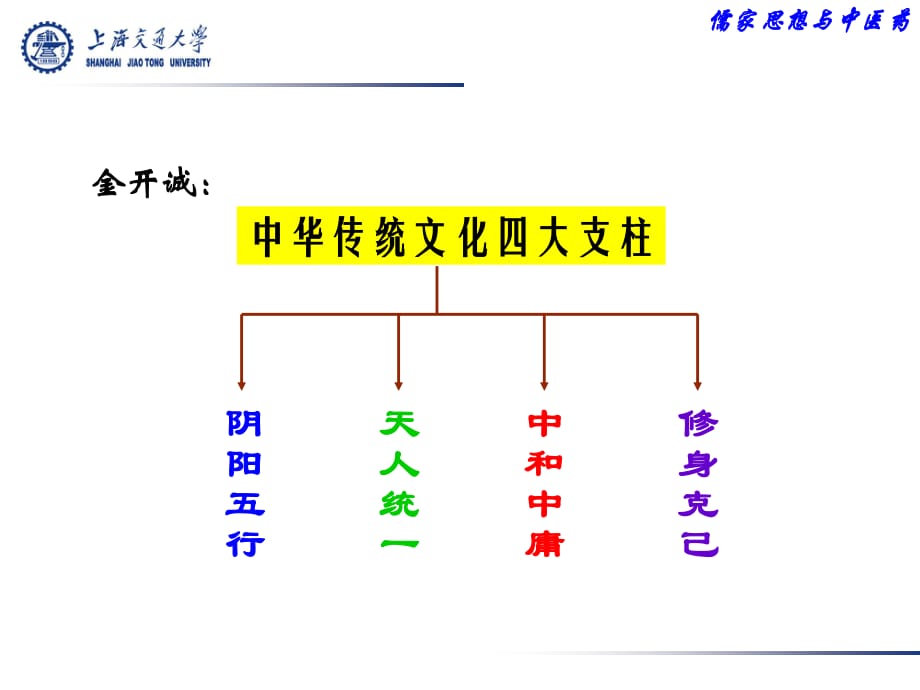

1、金开诚: 中华传统文化四大支柱 阴 阳 五 行 天 人 统 一 中 和 中 庸 修 身 克 己 儒家思想与中医药 中医药与中华传统文化 儒道释与中医药 内容提示: “ 儒、道、释 ” 对中医药学思想的影响 要求: 掌握中医药学 “ 道德 ” 的儒、释学基础 理解 “ 致中和 ” 与中医思想的相互作用 了解道、释的养生哲学 儒 、墨、 道 三家 秦汉以前文化思想 唐、宋以后文化思想 儒 、 释 、 道 三家 民国以来 “ 打倒孔家店 ” 到 文化复兴 孔子学院如雨后春笋 http:/www.chinakongzi.org/xwzx/200911/t20091105_5147945.htm 美国纪

2、念孔子的背后 :表达与中国平等对话的姿态 http:/www.house.gov/apps/list/press/mo08_emerson/10_28_2009Confucius.html 儒家思想与中医药 道文化与中医药 佛教与中医药 儒道释与中医药 中医道德规范的 “ 仁爱 ” 基础 “ 致中和 ” 与中医思想 儒家生命的人文关怀 儒家思想与中医药 中医道德规范的 “ 仁爱 ” 基础 【 论 语 颜 渊 】 樊 迟 问 仁 。 子 曰 : 爱 人 弟 子 入 则 孝 , 出 则 弟 , 谨 而 信 , 泛 爱 众 而 亲 仁 【 论 语 学 而 】 儒家思想与中医药 中医道德规范的 “ 仁

3、爱 ” 基础 左传 - 黄帝内经 :很少涉及医德 伤寒杂病论 序批评居世之士。 进不能爱人 知人,退不能爱身知己, .” 孙思邈 大医精诚 : 凡大医治病, 先发 大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,若有疾厄来 求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善 友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想 ” 一存 仁心 ,乃是良箴,博施济众,惠泽斯深。 二通 儒道 ,儒医世宝,道理贵明,群书当考。 三精脉理,宜分表里,指下既明,沉疴可起。 四识病原,生死敢言,医家至此,始称专门。 九莫嫉妒,因人好恶,天理昭然,速当悔悟。 十勿重利,当存 仁义 ,贫富虽殊,药施无二。 -明 龚廷贤 医家十要和病家十不要 中医道

4、德规范的 “ 仁爱 ” 基础 儒家思想与中医药 明 陈实功 外科正宗 : 医者五戒 一戒:凡病家大 小贫 富人等,请观者便可往 之, 勿得迟延厌弃 ,欲往而不往,不为平易。 药金毋论 轻 重有 无 ,当 尽力一例施与 ,自然 阴骘日增,无伤方寸。 五戒:凡娼妓及私伙家请看,亦当正己,视 如良家子女,不可他意见戏,以取不正,视 毕便回。 贫窘者药金可壁,看回只可与药 , 不可再去, 以希邪淫之报 中医道德规范的 “ 仁爱 ” 基础 儒家思想与中医药 明 陈实功 外科正宗 : 医者十要: 一要: 先知儒理,然后方知医理 ,或内或外, 勤读先古明医确论之书,须旦夕手不释卷,一 一参明融化机变,印之在

5、心, 慧之于目 ,凡临 证自无差谬矣。 七要:贫穷之家及游僧道衙门差役人等,凡来 看病,不可要他药钱,只当奉药,再遇贫难者, 当量力微赠, 方为仁术 。 不然有药而无伙食者, 命亦难保。 中医道德规范的 “ 仁爱 ” 基础 儒家思想与中医药 儒家思想与中医药 中医道德规范的 “ 仁爱 ” 基础 “ 致中和 ” 与中医思想 儒家生命的人文关怀 儒家思想与中医药 “ 致中和 ” 与中医思想 儒家思想与中医药 这种不偏不倚、恰到好处的 中和 观,也是 内经 的基本观点 【 礼 记 中 庸 】 中 也 者 , 天 下 之 大 本 也 ; 和 也 者 , 天 下 之 达 道 也 ; 致 中 和 , 天

6、地 位 焉 , 万 物 育 焉 。 儒家思想与中医药 “ 致中和 ” 与中医思想 中和 整体和谐 多样的统一 复杂的平衡 中庸 行为的适度,无过也无不及 1988.1, 75位诺贝尔奖金获得者在巴黎发表联 合宣言:如果人类要在 21世纪生存下去,必须 返回到 2500年前,到孔子那里去寻找智慧。 儒家思想与中医药 “ 致中和 ” 与中医思想 “ 致中和 ” 是在时间、空间上的一种动态 趋向和动态稳定 自然界中,有冬去春来,寒极生热,日月运 行等,均是在一定 “ 度 ” 内的消长变化;而 人亦如此,这样才能保持一种动态平衡 儒家思想与中医药 中医:七情,指 喜、 怒、 忧、 思、 悲、 恐、 惊

7、 七种情志活动,过度伤身 喜、惊伤心; 怒伤肝; 思伤脾; 悲、忧伤肺; 恐伤肾 各种情志活动太过,都能伤及心脏 “ 致中和 ” 与中医思想 乐而不淫,哀而不伤 “ 致中和 ” 与中医思想 子 贡 曰 师 与 商 也 熟 贤 子 曰 师 也 过 商 也 不 及 子 贡 曰 然 则 师 愈 与 子 曰 过 犹 不 及 【论 语 先 进 】 注:师,颛孙师 中庸思想对方剂名称的影响 中和汤( 鸡峰普济方 ) 白术 -补气健脾燥湿 黄橘皮 -理气调中,燥湿 人参 -补脾气 甘草 -补脾益气 茯苓 -健脾渗湿 厚朴 -长于行气燥湿 诸药使脾胃升降得宜,既不太过,又非不及,达 到 “ 中和 ” 的目的。

8、 功效: 调阴阳,和荣卫 养脾胃,增饮食 治: 胁肋胀满 止呕逆恶心 “ 致中和 ” 与中医思想 “ 致中和 ” 与中医思想 中庸思想对方剂制方原则的影响 清 徐大椿 医学源流论 方药离台论 : 圣人为之制方,以调剂之,或用以专攻,或用 以兼治,或相辅者,或相反者,或相用者,或 相制者。故方之既成,能使药各全其性。亦能 使药各失其性。 陈嘉谟 本草蒙筌 : 凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过 则气味反失。 素问 至真要大论 日: 主病之谓君 ,佐 君之谓臣。应臣之谓使。 举例: 麻黄汤( 伤寒论 ) 处方: 麻黄 9 桂枝 6 杏仁 6 甘草 3 功能: 发汗解表、宣肺平喘 主治: 外感

9、风寒表实证 恶寒发热、头痛身 痛、无汗而喘、舌苔薄白、脉浮紧 “ 致中和 ” 与中医思想 中庸思想对方剂制方原则的影响 “ 致中和 ” 与中医思想 中庸思想对治疗法则的影响 “ 阳盛 ” 或 “ 阴盛 ” 相当于 “ 过 ” , “ 阴虚 ” 或 “ 阳虚 ” 相当于 “ 不及 ” , “ 过 ” 与 “ 不及 ” 都将产生疾病,要 “ 无过无不及 ” 亦即 “ 阴平阳秘 ” ,才能 “ 精神乃治 ” 伤寒明理论 : 伤寒邪气在表者,必渍形 以为汗;邪气在里者,必荡涤以为利。其于不 外不内,半表半里,既非发汗之所宜,又非吐 下之所对,是当和解则可矣。 中医道德规范的 “ 仁爱 ” 基础 “ 致

10、中和 ” 与中医思想 儒家生命的人文关怀 儒家思想与中医药 儒家生命的人文关怀 尊天之德,以人为本 笃谨孝道,养身待为 三立不朽,舍生取义 儒家思想与中医药 【 苟 子 王 制 】 水 火 有 气 而 无 生 , 草 木 有 生 而 无 知 , 禽 兽 有 知 而 无 义 , 人 有 气 有 生 有 知 亦 且 有 义 , 故 最 为 天 下 贵 也 。 【 尚 书 泰 誓 】 惟 人 万 物 之 灵 儒家思想与中医药 儒家生命的人文关怀 尊天之德,以人为本 孔子 系辞下 : 天地之大德曰生 序卦传 : 有生然后万物生焉。 有天地然后有万物,有万物然后有男女,有 男女然后有夫妇,有夫妇然后有父

11、子,有父子 然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后 礼义有所措。 儒家思想与中医药 儒家生命的人文关怀 荀子 礼论 : 天地者,生之本也。 礼记 礼运 : 人者,其天地之德,阴阳之 交,鬼神之会,五行之秀气也。 故人者,天地 之心也,五行之端也,食味、别声、被色而生者 也。 朱熹 朱子语类 ): 人受天地之气而生 , 人气便是天地之气 ,指出人有自然之特质。 儒家思想与中医药 尊天之德,以人为本 儒家生命的人文关怀 尚书 泰誓 : 惟人万物之灵。 苟子 王制 : 水火有气而无生,草木 有生而无知,禽兽有知而无义,人有气有生 有知亦且有义,故最为天下贵也。 孝经 圣治 : 天地之性,人为贵。

12、伤人乎 ?不问马 的典故,则生动体现了 孔子珍视生命的人道主义光辉。 儒家思想与中医药 尊天之德,以人为本 儒家生命的人文关怀 笃谨孝道,养身待为 儒家思想与中医药 儒家生命的人文关怀 孝道是儒家最重要的伦理观念,也是奉养父母的准则, 珍惜生命,养护身体又是孝道的重要内容 孝经 开宗明义第一章 : 身体发肤,受之 父母,不敢毁伤,孝之始也。立身行道,扬名于 后世,以显父母,孝之终也。夫孝,始于事亲, 中于事君,终于立身。 三立不朽,舍生取义 儒家思想与中医药 儒家生命的人文关怀 儒家如何面对死亡? 论语 先进 记载: 季路问事鬼神。子日: 未能事人,焉能事鬼 ? 日:敢问死。日:未知 生,焉知

13、死 ?” 说明:孔子对死亡采取了一种听之任之的自然观 同时,也表现出冷静与理智 “ 死生有命,富贵由天 吕氏春秋 说的 “ 尽数 ” , 黄帝 内经 说的 “ 天年 ” 宿命论? 儒家如何面对死亡? 儒家生命的人文关怀 三立不朽,舍生取义 在自然生命无法延长时,可以通过道德价值的途 径,使之死而不朽,达到永恒。 左传 襄公二十四年 记载叔孙豹的话说: “ 太 上有立德,其次有立功,其次有立言。久而不废 此之谓不朽。 ” 这就是著名的 “ 三不朽 ” 说,对后 世儒家的安身立命产生深远影响 纵使不能建功立业,或为贤圣、著书立说、流芳于百 代,也应率性顺生,安居若素,平平淡淡过好每一天。 中庸 :

14、 天命之谓性,率性之谓道。 孟子 尽心 : 尽其心者,知其性也。知其性 则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不 贰,修身以俟之,所以立命也。 又: 莫非命也,顺受其正。是故知命者不立于岩 墙之下。尽其道而死者,正命也。 意即为反对轻视生命的行为,追求养天命之性,达到自然的寿数,正命而 死。后世所谓尽享天年、寿终正寝的生命思想,即渊源于此。 儒家生命的人文关怀 三立不朽,舍生取义 生死抉择关头,是贪生怕死,还是向死而生,是 考验儒家精神意志和气魄品格的试金石。 儒家自孔、孟起就告诫人们,当自然的个体生命 和社会道义发生冲突时,正确的选择应当是 “ 舍 生取义 ” 、 “ 杀身成仁 ” 。

15、儒家生命的人文关怀 三立不朽,舍生取义 气贯长虹、视死如归、舍生取义的典范: 文天祥: “ 人生自古谁无死,留取丹心照汗青 ” 于谦: “ 一片丹心图报国,两行清泪为忠家 ” 林则徐: “ 苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 ” 儒家思想与中医药 道文化与中医药 佛教与中医药 儒道释与中医药 道文化与中医药 道家与道教关系 道文化核心内容 道文化对中医药的影响 道家与道教关系 什么是道家? 什么是道教? 道家与道教有何异同? 什么是道家? 中国哲学史上的一个流派 先秦老庄道家 秦汉黄老道家 魏晋玄学道家 道家思想的核心 道 魏晋以后,道家实质上被道教取代 道家与道教关系 什么是道教? 东汉顺帝(

16、126-144) 永和元年(公元 136年)率弟子 7人入蜀, 于鸡鸣山创立道教 弘扬 “ 不死之道 ” “ 神仙长生之道 ” 道家与道教关系 道家与道教有何异同? 都尊 “ 老子 ” ,道教奉 “ 老子 ” 为太上老君 道德经 、 庄子 既是道家典籍,又是 道教真经 相同点 不同点 道家诉诸于心灵或理性 道教诉诸于人的情感、情绪 道家与道教关系 道文化核心内容 道文化创始人 -老子 道文化的核心 -“ 道 ” 道文化核心内容 道文化创始人 -老子 老子(前 571年左右前 470年左右),姓李名 耳,字伯阳,春秋时期楚国苦县(今河南省周 口市鹿邑县)厉乡曲仁里人。我国古代伟大的 哲学家、思想

17、家,道家学派创始人。曾在东周 国都洛邑任守藏吏,相传晚年著成五千言 道 德经 后,骑青牛出函谷而去,飘然不知所终。 道文化核心内容 庄子(约前 369-前 286年),名周,战国蒙(今 安徽蒙城)人,是继老子之后,战国时期道家学 派的代表人物。同时他也是一位优秀的文学家、 哲学家。他以其代表作 庄子 (又被称为 南 华经 )阐发了道家思想的精髓,发展了道家学 说,使之成为对后世产生深远影响的哲学流派。 以 道 为本的天道观 “ 反者道之动 的辩证法思想 道文化核心内容 道文化核心内容 道的特征是 无状之状,无象之象 道是世界万物的本原 道是无 以 道 为本的天道观 道文化核心内容 有无相生,难

18、易相成,长短相形; 贵以贱为本,高以下为基 祸兮福所倚,福兮祸所伏 曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新, 少则得,多则惑 柔弱胜刚强 “ 反者道之动 的辩证法思想 道文化核心内容 有 物 混 成 , 先 天 地 生 , 寂 漠 ! 独 立 不 改 , 周 行 不 殆 , 可 以 为 天 下 母 。 吾 不 知 其 名 , 字 之 曰 道 , 吾 强 为 之 名 曰 大 。 大 曰 逝 , 逝 曰 远 , 远 曰 返 。 道 大 , 天 大 , 地 大 , 王 大 。 域 中 有 四 大 , 而 王 处 一 。 人 法 地 , 地 法 天 , 天 法 道 , 道 法 自 然 。 老 子 以 道 为本

19、的天道观 道文化核心内容 以 道 为本的天道观 有 情 有 信 , 无 为 无 形 , 自 本 自 根 , 生 天 生 地 , 无 始 无 终 。 庄 子 道文化核心内容 人 之 生 , 气 之 聚 也 , 聚 则 为 生 , 散 则 为 死 。 庄 子 知 北 游 以 道 为本的天道观 道文化对中医药的影响 道文化对中医理论的影响 道文化对中医养生学的影响 道文化对中医治疗思想的影响 道文化对药物学发展的影响 道文化对中医理论的影响 阴 阳 者 , 万 物 之 能 始 也 阴 阳 者 , 数 之 可 十 , 推 之 可 百 , 数 之 可 千 , 推 之 可 万 , 万 之 大 , 不 可

20、胜 数 , 然 其 要 一 也 。 素 问 阴 阳 离 合 论 素 问 阴 阳 应 象 大 论 道法自然,精气说 道 生 一 , 一 生 二 , 二 生 三 , 三 生 万 物 。 万 物 负 阴 而 抱 阳 , 冲 气 以 为 和 。 老 子 道法自然,精气说 道文化对中医理论的影响 人 始 生 , 先 成 精 , 精 成 而 脑 髓 生 , 骨 为 干 , 脉 为 营 , 筋 为 刚 , 肉 为 墙 , 皮 肤 坚 而 毛 发 长 。 灵 枢 经 脉 道法自然,精气说 庄子进一步指出,人也是由气化生的。此后,宋 鈃 (xing) 和尹文提出, “ 精气 ” 是构成万物的本原,进而推论,思

21、维这种心理活动也是生命之气高度发展的产物 道文化对中医理论的影响 王冰接受并充分发展了老子 “ 道 ” 的思想,将 其应用于医学领域,并充实了道的内涵,认为 世界是物质的,一切有形的物质。包括人类本 身,都来源于气,都是天地阴阳变化的产物, 云道乃 “ 谓变化生成之道也 ” (素问 阴阳应 象大论 )注文 ), “ 时序运行,阴阳变化,天地 合气,生育万物。故万物之根,悉归于 此。 ”“ 生气不竭者,以顺其根也 ” (见 (素 问 四气调神大论 )注文 )。 道文化对中医理论的影响 道文化对中医养生学的影响 恬 淡 虚 无 , 真 气 从 之 。 精 神 内 守 , 病 安 从 来 。 - 内

22、 经 庄子: “ 神 ” 的旺盛决定 “ 形 ” 的长生 形神合一 道文化对中医养生学的影响 留 动 而 生 物 , 物 成 生 理 谓 之 形 , 形 体 保 神 。 各 有 仪 则 谓 之 性. 庄 子 天 地 “ 形本于神 ” 的观点 素问 上古天真论 中有 “ 形体不敝,精 神不散 ” 之说 道文化对中医养生学的影响 道教文化的 房中术 梁大医药学家、道士陶弘景 养性延命录 中即 辟专章 御女损益篇 阐述房中术; 唐著名道教医学家孙思邈 千金要方 中又辟专 节阐述 “ 房中补益 ” ;王焘医书 外合秘要方 引录 素女方 。 宋代,理学家 “ 存天理、灭人欲 ” 的倡言下,房 中术成为首

23、先被冲击的对象,加上当时有人专事 张扬房中术之糟粕,使其沦为玩弄妇女的淫秽之 术。房中术遭到社会的摈弃,很多人不敢或不屑 于修习和研究 房中术虽然精华糟粕杂呈,但就其主体说,实 为我国性医学性心理学最早的记录。它所记述 的性卫生知识、治疗性机能障碍的方法、以及 注意男女情绪的和谐、促进性高 潮到来的方 法等,都有研究的价值。 性腺的分泌,除保证性功能外,还有助于造血、 代谢和水电解质的平衡。反之,没有性生活, 内分泌将紊乱,生理平衡遭到破坏。 道文化对中医养生学的影响 道文化对中医治疗思想的影响 道学中的 德 就是 以 中和 为基本特征, 中 、 和 二字的含义相通。 老子 :多闻善变 ,不如

24、守中 (第五章 ) 道 ,中之用也,或不盈 (第四章 ) 知常为和、和之至 万物法自然 冲 气以为和 (第四十二章 ) 庄子 :和之以为天倪、游心乎德之和、以和为量 道文化对中医治疗思想的影响 中医和法的概念,最初由清 成无己 医学启源 提出,专门针对少阳证,特指小柴胡汤而言。 少阳证半表半里,正邪相争,非汗下所宜,唯有和 解一法乃为 “ 正道 ” 。 后世医家又将其拓展为治疗肝脾、胆胃、肠胃、寒 热、虚实、表里等不和证,是对和法的发展。 广义和法:组方遣药的原理 解表清里:防风通圣散:防风、麻黄等解表,黄芩、大黄、 石膏等清里,解表的发散之性与清里的苦泻之性 ,一阴 一 阳,各行原始功效,又

25、互相受到制约 ,可谓 “ 不能全 其特性 ” 。 道文化对药物学发展的影响 人 不 服 石 , 庶 事 不 佳 , 恶 疮 疥 癣 温 疫 疟 疾 , 年 年 常 患 , 寝 食 不 安 , 兴 居 常 恶 , 非 止 己 事 不 康 , 生 子 难 育 。 所 以 石 在 身 中 , 万 事 休 泰 , 要 不 可 服 五 石 也 。 所 以 常 须 服 石 , 令 人 手 足 温 暖 , 骨 髓 充 实 , 能 消 生 冷 , 举 措 轻 便 , 复 耐 寒 暑 , 不 著 诸 病 , 是 以 大 须 服 。 孙思 邈 备 急 千 金 要 方 解 毒 并 杂 治 道文化对药物学发展的影响

26、退 之( 韩 愈) 服 硫 黄 , 一 病 讫 不 痊 。 。 杜 子( 杜 牧 ) 得 丹 诀 , 终 日 断 腥 膻 。 崔 君( 崔 立) 夸 药 力 , 终 日 不 衣 绵 。 或 疾 或 暴 天 , 悉 不 过 中 年 。 白 居 易 白 氏 长 庆 集 道文化对药物学发展的影响 点 化 药 多 用 诸 矾 石 、 消 硇 之 类 , 共 结 成 毒 。 金 砂 入 五 脏 内 未 有 不 死 之 兆 , 甚 错 矣 ! 世 人 不 知 以 前 服 者 有 不 死 之 人 。 阴 真 人 玄 解 录 道文化对药物学发展的影响 炼丹术及金丹最大的贡献即是为医学宝库创 制出一大批外治化学

27、药物。如中医外科学常 用的提脓祛腐的主药升丹即是由炼丹 的丹药 演化而来的,丹药能加速坏死组织脱落 ,促 进肉芽组织新生 现代科学证明,升丹化学成分主要为汞化合物 , 如氧化汞、硝酸汞等 ,红升丹中还含有氧化铅。 汞化合物多含有毒,能杀菌,起消毒作用,药理 作用机制是由于汞离子能和病菌呼吸酶中的硫氢 基结合,使之凝固而失去原有活动力终致病原菌 不能呼吸趋于死亡 硝酸汞与水分解而成酸性溶液,对人体组织有缓 和的腐蚀作用,可使病变组织与药物接触面积的 蛋白质凝固坏死,逐渐与健康组织分离而后脱落, 产生了所谓 “ 祛腐 ” 作用 道文化对药物学发展的影响 儒家思想与中医药 道文化与中医药 佛教与中医

28、药 儒道释与中医药 佛教与中医药 佛教传入 佛教核心思想 佛教对中医药的影响 佛教传入 创立于古印度 汉朝时期开始传入中国,隋唐时期昌盛 成长为中国国教,并流传到朝鲜、日本、越南等地 佛教核心思想 早期的佛教,又称小乘教,主张学习戒、定、 “ 三学 ” ,以期达到自我解脱、证得罗汉果。 后来出现大乘教,主张兼修 “ 六度 (布施、持戒、 忍辱、精进、禅定、智慧 )” ,既求自我解脱, 又能 “ 普渡众生 ” ,以期证得菩萨果乃至佛果。 因此,大乘教要求菩萨行者必须立普渡众生之 愿,发大慈大悲之心,认为 “ 众生平等 ” , “ 一切众生是我父母 ” 佛教对中医药的影响 医学理论 医术 方药 医

29、德 中国佛教医学的 “ 四大 ” 学说和 “ 百一 ” 理论, 与中医五行学说相似,都承认物质是第一性的朴 素唯物论思想。认为世界上的一切事物现象都不 是永恒的,而是生死变幻。 患病有二因缘:兵刃刀杖、坠落推压、寒热饮渴 为外缘,饮食不节、卧起无常为内缘。同时指出 七情五志亦可致病,与中医学的外因、内因基本 一致。 佛教对中医药的影响 医学理论 唐 孙思邈 千金方 序例中云 : 经说 地水火风,和合成人。凡 火气 不调,举身 蒸热; 风气 不调,全身强直,诸毛孔闭塞; 水气 不调,身体浮肿,气满喘粗; 土气 不调, 四肢不举,言无音声。 火 去则身冷, 风 止则 气绝, 水 竭则无血, 土 散

30、则身裂 。 又云: 凡四气合德,四神安和,一气 不调,百一病生;四神动作,四百四病,同 时俱发 。 医学理论 佛教对中医药的影响 佛教医学的 “ 四大 ” 学说和 “ 百一 ” 理论的精神实 质和中医辨证思想五行学说格格不入 ,因而对中医 理论的发展影响不大 。相对而言,对我国藏医、蒙 医影响较显著。 如藏医认为人体存在气、火、水、土 “ 四因素 ” 蒙医也认为气、火、水土是生命赖以生存的 “ 三元 ” 这些与古印度医学的地、水、火、风四大因素学说 基本一致 。 佛教对中医药的影响 医学理论 佛教对中医药的影响 医术 外科手术与金针拔障术 例如,汉安息僧人安世高译的 女祗域因缘 经 记载了印度

31、王祗域 (耆域 )的神奇医术, 其中开颅、剖腹、神膏之类与 后汉书 记 载的我国神医华佗事迹相仿 南北朝时两次译入的 大般涅磐经 卷 8记载 有目盲者求医, “ 良医即以金篦决其眼 (盲者 )乃言少见 ” 。可知印度当时已有金针 拔障术。 中国佛教医学的 “ 天下物类,皆是灵药 ” 的思想, 开拓了中医药学的视野丰富了药物学知识和治 疗手段。 佛典中载论草类、木类、动物类等生物达数千种, 其中常用药物约 320种,这些缘于印度、东南亚和 西域等地的外来药物,如术香、丁香、龙脑、豆 蔻、乳香、郁金、阿魏等 2O多种,伴随佛经传入 我国,成为中药的重要组成部分。 与此同时,我国许多药物亦传入印度,如人参、 茯苓、当归、远志、麻黄、细辛等 佛教对中医药的影响 方药 佛教对中医药的影响 医德 佛教 “ 慈悲 ” 、 “ 平等 ” 、 “ 爱人 ” 、 “ 行善积德 ” 等观点,经历代消化吸收, 已经成为我国传统伦理道德的重要组成部 分,同样是传统医德的重要依据 儒、道、释对生命认识上有何异同? 儒、道、释分别对中医养生学有何贡献? 讨论儒、释对医德建设的积极意义。 思考题:

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。