静摩擦力说课稿

静摩擦力说课稿

《静摩擦力说课稿》由会员分享,可在线阅读,更多相关《静摩擦力说课稿(4页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

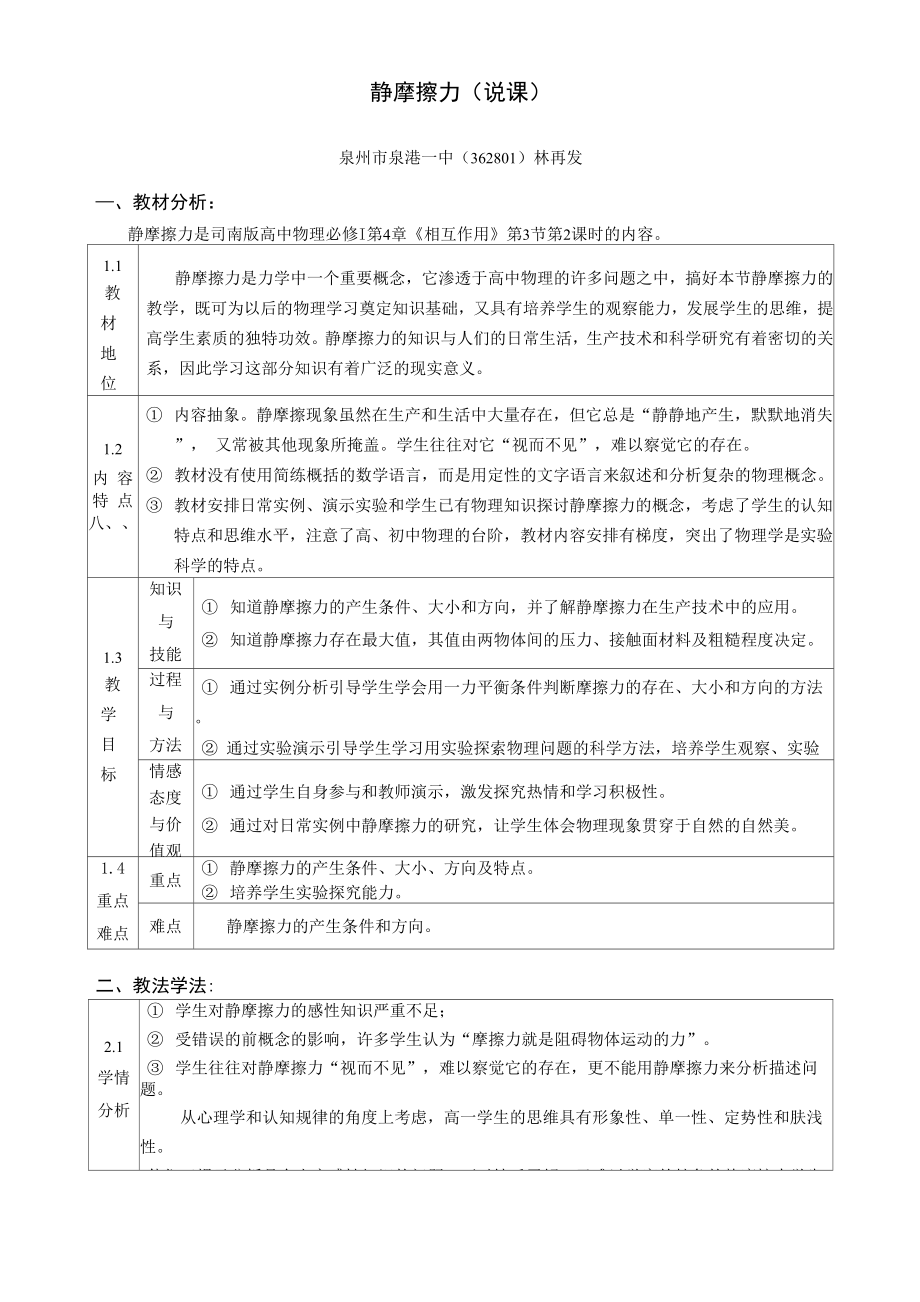

1、静摩擦力(说课)泉州市泉港一中(362801)林再发、教材分析:静摩擦力是司南版高中物理必修I第4章相互作用第3节第2课时的内容。1.1教 材 地 位静摩擦力是力学中一个重要概念,它渗透于高中物理的许多问题之中,搞好本节静摩擦力的 教学,既可为以后的物理学习奠定知识基础,又具有培养学生的观察能力,发展学生的思维,提 高学生素质的独特功效。静摩擦力的知识与人们的日常生活,生产技术和科学研究有着密切的关 系,因此学习这部分知识有着广泛的现实意义。1.2内 容 特 点 八、 内容抽象。静摩擦现象虽然在生产和生活中大量存在,但它总是“静静地产生,默默地消失”, 又常被其他现象所掩盖。学生往往对它“视而

2、不见”,难以察觉它的存在。 教材没有使用简练概括的数学语言,而是用定性的文字语言来叙述和分析复杂的物理概念。 教材安排日常实例、演示实验和学生已有物理知识探讨静摩擦力的概念,考虑了学生的认知 特点和思维水平,注意了高、初中物理的台阶,教材内容安排有梯度,突出了物理学是实验 科学的特点。1.3教 学 目 标知识与技能 知道静摩擦力的产生条件、大小和方向,并了解静摩擦力在生产技术中的应用。 知道静摩擦力存在最大值,其值由两物体间的压力、接触面材料及粗糙程度决定。过程与方法 通过实例分析引导学生学会用一力平衡条件判断摩擦力的存在、大小和方向的方法。 通过实验演示引导学生学习用实验探索物理问题的科学方

3、法,培养学生观察、实验和 分析推理的能力。情感态度与价值观 通过学生自身参与和教师演示,激发探究热情和学习积极性。 通过对日常实例中静摩擦力的研究,让学生体会物理现象贯穿于自然的自然美。1.4重点难点重点 静摩擦力的产生条件、大小、方向及特点。 培养学生实验探究能力。难点静摩擦力的产生条件和方向。二、教法学法:2.1学情分析 学生对静摩擦力的感性知识严重不足; 受错误的前概念的影响,许多学生认为“摩擦力就是阻碍物体运动的力”。 学生往往对静摩擦力“视而不见”,难以察觉它的存在,更不能用静摩擦力来分析描述问题。从心理学和认知规律的角度上考虑,高一学生的思维具有形象性、单一性、定势性和肤浅性。他们

4、习惯于分析具有丰富感性知识的问题,而对缺乏了解,又难以觉察的抽象的静摩擦力学生会 普遍感到困难。2.2教学方法采取直观教学把抽象的静摩擦力形象化是克服这个教学难点的关键。因此在教学中,要以观 察和实验为基础,结合讲授、讨论等多种形式的教学方法,突破这个难点,使学生彻底掌握静摩 擦力的概念。3.3突破难点的措 施与 方法改进实验装置.-、二二二二土料甬6129血1.长直木板2.泡沫塑料3.方木块4.圆筒测力计5.细轴绞车6.大砝码改进后的实验装置增强感性知识紧紧围绕教学目标,循序渐进地从演示设疑、定项观察、分步研究、加深体验方面 安排了多个实验和游戏。 激发 探究 热情 和学习积 极性在实验的选

5、材上,尽量选用简单、贴近生活的器材做实验。如在引入课题时,可引 导学生用课本做实验,人人动手,通过认真观察和分析,认识到静摩擦力的存在,起到 增强感性认识,复习相关知识,克服错误定势,引起对静摩擦力的有意注意,激发学生 的探究热情和学习积极性的作用。为进行新课作好知识上和情感上的准备。在进行新课中,通过学生分别用光滑筷和粗糙筷夹取钢球的对比,既证明了产生静 摩擦力的第一个条件一一接触面不光滑,又使学生倍感亲切,印象深刻。三、教学程序:魔术3.1魔术激趣实验导入(6分钟)学生实验d .9 A实验1、将甲、乙两本物理课本的书页依次交叠在一 起,压一下书后,抓在书背上,提起乙书,(甲书没有滑落) 两

6、手拉两书背(结果不能在乙收中拉动甲书)。设问:有什么现象?什么原因会使甲书不能被拉出?讨论辨析得出:有一个与书页面平行的力这个力既不同 于重力,也不同于弹力,它是另外一种性质的力,什么力呢? 导入课题:静摩擦力。1)产生条件1.长直木板2.泡沫塑料3.方木块4.圆筒测力计5.细轴绞车6.大砝码实验2、请两位学生上台表演分别用光滑和刻有花纹的塑料筷子夹取浸 在机油里钢珠比赛。分析得出产生静摩擦的第一个条件接触面不光滑。3.2实验演示分步探究(25分钟)演示实验装置实验3、说明有静摩擦力时,接触面有形变,两物体存在相对运动趋势 这两个条件。实验过程:将木块放在贴有泡沫塑料的长直木板上,可看见木块下

7、的泡 沫塑料发生了形变,表明两物体间有压力产生,再将连在绞车细轴上的细绳 套在装于方木块中的测力计的挂钩上,在缓缓摇动纹车使测力计刻度筒从方 木块中逐渐拉出到某一读数的过程中,方木块始终相对于泡沫塑料静止。重点观察:泡沫塑料的形变,测力计的示数及方木块的运动状态。实验表明:方木块在拉力的作用下,将要发生相对于泡沫塑料的运动, 却未发生相对滑动。这种现象叫两物体有相对运动趋势。(注意:相对运动和 相对运动趋势是学生普遍感到难理解的概念,可举放在斜面上的物体的例子, 用假设光滑的方法分析有无相对运动趋势和相对运动趋势的方向,并说明一 般情况下它与使物体产生相对运动趋势的力的方向相同),对于木块用二

8、力平 衡的条件可知:方木块与泡沫塑料有相对运动趋势时,有静摩擦力产生。2)大小方向实验4、探索静摩擦力的大小和方向。实验装置:同实验3实验过程:继实验3后,继续摇动绞车,使拉力在逐渐增大的过程中, 依次定格好不同拉力时,方木块都处于静止状态(读出拉力的数值)。观察重点:测力计的读数变化和方木块的状态。在教师的引导下,应用二力平衡条件去分析方木块受到的静摩擦力的大 小和方向,并得出以下两个结论: 静摩擦力的大小随使物体产生相对运动趋势的外力的增大而增大,并 总是跟这个外力大小相等。 静摩擦力总是阻碍相对运动趋势,其方向跟相对运动趋势方向相反。实例分析1 ipJI li3)特点实验5、(探讨静摩擦

9、力的范围)继实验4后,缓慢持续地摇动绞车,使 拉力增大到某一个值时,方木块开始沿泡沫塑料表面运动,指导学生注意观 察,并记下开始起动时的拉力。实验表明:静摩擦力存在一个最大值一一叫最大静摩擦力f。m实验6、探讨最大静摩擦力fm与哪些因素有关。 在方木块上加上重砝码重做实验5,实验表明:fm与正压力N有关, N越大,则fm越大。 在长直木板上放一长薄玻璃板重做实验5,实验表明:fm与接触面的 材料和粗糙程度有关。引导学生总结出静摩擦力的特点: 静摩擦力存在最大值,其大小由两物体间的压力和接触面的材料及粗 糙程度决定。 静摩擦力的取值范围在零到最大静摩擦力之间。3.3巩固提高(10分钟)动手实验,

10、亲身体验,加深理解。实验7:用左手掌把右手掌压在桌面上,然后顺着桌面拉式推右手掌, 会明显地感到有一个阻碍右手掌起动的力,这个力是什么力?它的大小和方 向跟右手掌受到的拉力或推力的大小和方向有什么关系?如果左手掌对右手掌的压力越大,顺着桌面拉式推右手掌,使它刚要发 生运动时,会感到桌面阻碍右手掌起动的力越大,试一试,并说明其中道理。例题分析课本P75质量为2kg的物体,静止在水平地面上。物体与地面间的动摩擦因素为 0.5,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。给物体一水平拉力。(取 g=10m/s2)(1)当拉力大小为5N时,地面对物体的摩擦力是多大?(2)当拉力大小变为12N时,地面对物体的

11、摩擦力是多大?(3)此后若将拉力又减小为为5N (物体仍在滑动),地面对物体的摩擦力是 多大?(4)若撤去拉力,在物体继续滑动的过程中。地面对物体的摩擦力是多大?3.4课堂小结(4分钟)请12位学生归纳复述本节课学习的主要知识和方法,不足之处由老师引导补充,以 培养学生的归纳概括和语言表达能力。3.5布置作业 课本P77/2、3。 观察自行车的各个部件,说明哪些是利用摩擦力?哪些是减小 摩擦力?L方向:跟相对运动趋势方向 相反。裁果总是阻碍相对运动 趋势。- 三、特点p1、静摩擦力存在最大值,其大 小由两物体间的压力和接触面 的材料及粗糙程度决定。pL静摩嚓力的取值范围在零到 最大静摩擦力之间

12、。-四、板书设计:3.2 摩嚓力一、产生条件k接触面不光滑。zL接触面有形变。Q3、两物体存在相对运动趋势-p二、太小和方向p1、大小:粉摩擦力的大小随便 物体产生相对运动趋势的外力 的增大而增大,并总是跟这个 外力大小相等。p综述:以上对静摩擦力的内容,教材的处理,教学过程的设计,以一个魔术、四个演示和三个学生小实验 贯穿全课。首先用魔术激趣,实验1设疑,使学生觉察静摩擦力的存在,激起探究的兴趣;接下来用实 验2、实验3两个实验探究静摩擦力产生的条件;再下来用实验4探究静摩擦力的大小和方向;接着用 实验5、实验6两个实验探究静摩擦力的特点;最后用实验7巩固新课,加深理解。这些紧紧围绕教学 目

13、的,循序渐进地从演示设疑、分步研究、加深体验去安排的一系列实验,丝丝入扣,紧紧地吸引学生 和教师一起去探究、去发现;当最后完整得出结论时,学生心中必然会洋溢发现者的自豪和成功之感, 克服被动吸收的厌倦情绪,既可发挥教师的主导作用,又可突出对学生习惯、方法和能力的培养,发挥 学生的主体作用,贯彻新课程改革的精神。总的说来,“静摩擦力”的教学若能遵循认识规律和教学原则,以观察和实验为基础,增强学生感 性知识为突破口,有机地融合多种教学方法于一体,做到步步有序、环环相扣,前后呼应,不断地引导 学生动手、动口、动脑,积极参与教学过程,定能圆满完成教学任务,收到良好的教学效果。教无定法, 这节课的设计只是运用多个演示实验、融合多种教法突破教学难点的一种尝试。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。