电子银行风险管理

电子银行风险管理

《电子银行风险管理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子银行风险管理(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

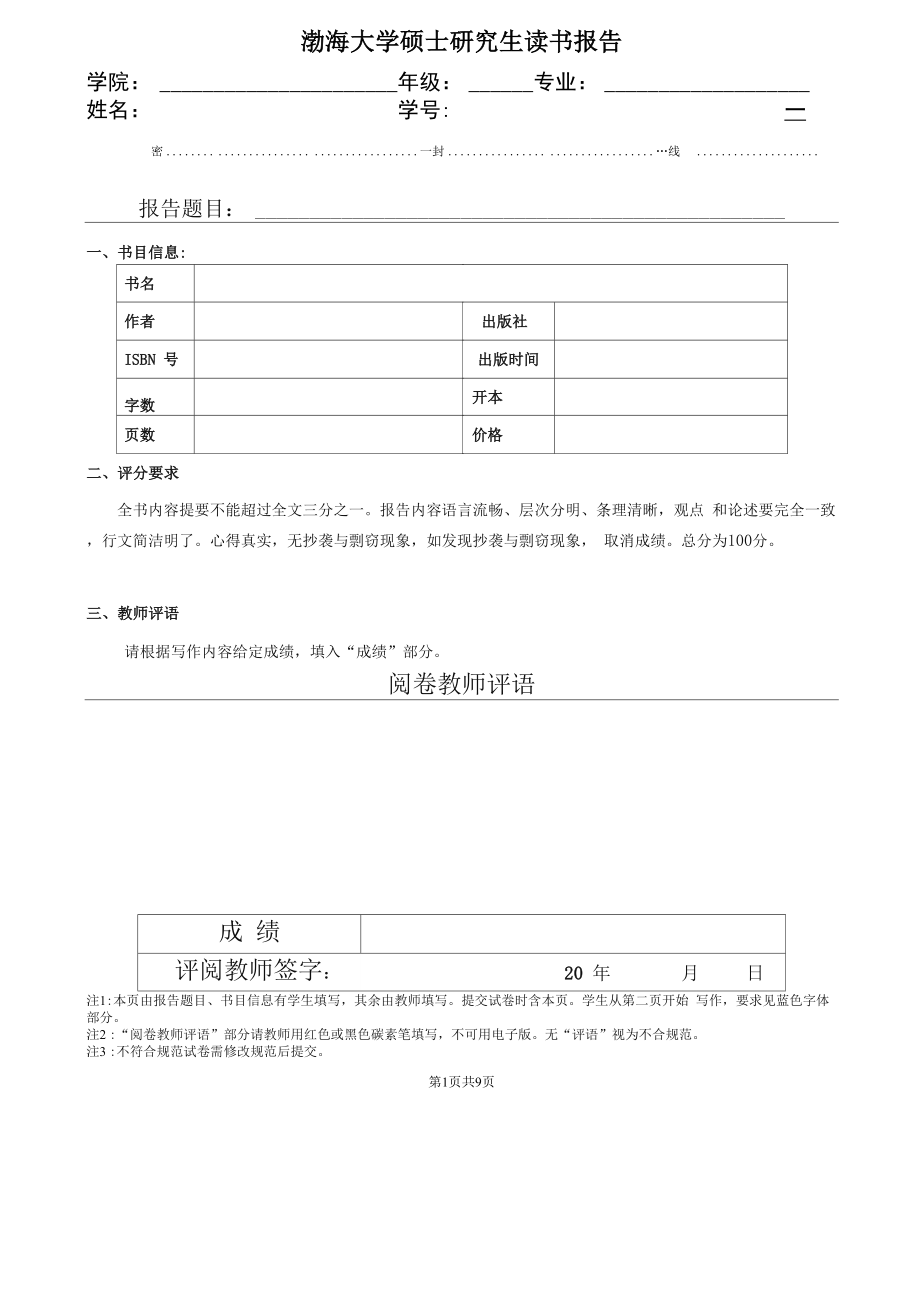

1、渤海大学硕士研究生读书报告学院:年级:专业:姓名:学号:一密一封线 报告题目:一、书目信息:书名作者ISBN 号字数页数出版社出版时间开本价格二、评分要求全书内容提要不能超过全文三分之一。报告内容语言流畅、层次分明、条理清晰,观点 和论述要完全一致,行文简洁明了。心得真实,无抄袭与剽窃现象,如发现抄袭与剽窃现象, 取消成绩。总分为100分。三、教师评语请根据写作内容给定成绩,填入“成绩”部分。阅卷教师评语成 绩评阅教师签字:20 年月日注1:本页由报告题目、书目信息有学生填写,其余由教师填写。提交试卷时含本页。学生从第二页开始 写作,要求见蓝色字体部分。注2 :“阅卷教师评语”部分请教师用红色

2、或黑色碳素笔填写,不可用电子版。无“评语”视为不合规范。注3 :不符合规范试卷需修改规范后提交。第1页共9页电子银行风险管理姓名:孙友荣 学号:2015151007专业:金融摘要:电子商务以及电子银行的发展巳经给人们的生活带来了日新月异的变化。信息技术和互联网的极大 应用给人们的生活带来极大的便利和多种选择,尤其是电子银行的出现和快速发展,使得人们感受到了前 所未有的金融消费的多样性。如同一把双刃剑,电子银行带给人们便捷、高效、低成本的同时,其所带来 的风险也不容忽视。各种风险事件和案件的频频发生巳对电子银行的风险管理敲响了警钟。电子银行因其 高度依赖于信息技术的特点使得其与传统银行业务的风险

3、有了明显不同,这种不同突出表现在银行无法再 沿用传统银行风险管理体系对其进行风险管控,银行监管机构也不能再采用原有的监管模式对其进行监管, 这也让电子银行风险的新特点给银行自身以及监管机构都提出了新的挑战。关键字:电子银行 风险管理一、电子银行风险的定义巴塞尔委员会认为,当银行借助电子渠道开展业务时,虽然不会产生额外的风险类型, 但会给银行现有风险管理增加新的内容,使其风险管理受到挑战。其中引发风险的因素更多 的是技术方面表现在操作风险上。2001年5月,巴塞尔委员会颁将电子银行风险归纳为:操 作风险、声誉风险、法律风险和其他风险。殷治平(2012)指出,电子银行业务风险是指商业银行因开办电子

4、银行业务,或已开办 的电子银行业务在经营和运营中由于主观或客观因素诱发的可能给银行带来资金、业务、声 誉和法律损害的事件。中国银行业监督管理委员会认为与传统银行业务风险相比。电子银行业务风险更多地表 现在系统安全风险,即:数据传输风险、应用系统的设计漏洞、计算机的病毒侵入、信息保 密风险等。二、研究文献综述1、国内研究现状目前国内对电子银行风险管理的研究多集中在风险评估上。在电子银行风险评估方面, 主要通过构建电子银行多层级风险指标体系,通过AHP或ANP法确定指标权重,再利用模糊 综合评判法对风险管理水平进行模糊度量。还有个别使用了小波时间序列分析发对电子银行 风险进行了研究。王景洲(200

5、6) ii认为,在国内电子银行业务的发展中,银行业在“引进来、走出去”中 不断完善自身发展与研究电子银行在十多年的发展中,已经取得显著成绩。但是目前发展中 仍存在法律法规不健全、信用体系建设不完善及网络信息技术手段比较落后、电子银行监管 体系不完善等问题。尹龙(2001) iii认为我该网络银行发展中存在的问题突出表现在四个方面:一是消费者信 心,消费者不愿意使用网银交易的原因是处于对风险因素的担心。二是网络安全,SFNB开业 仅两个月,就有1万名黑客企图非法入侵。三是相关法律问题。四是业务标准如何选择还不 明确。韦倩(2011) iv认为在后危机时代国内商业银行的主要变革方向之一,就是办理业

6、务的 渠道从原来的物理网点为主向电子渠道为主的转变。他认为,电子银行虽然发展时间不长, 但发展势头迅猛,业务交易量以及交易额以几何级数的方式在增长,已成为各家商业银行在 新的竞争中取胜的关键点。特别是金融危机之后,电子银行的重要性更是不言而喻。李良(2010) v在中国电子银行风险评估研究一文中,设计了电子银行风险评估的三个层 级指标,其中4个一级指标、12个二级指标、51个三级指标,其运用UP、模糊综合评价模 型方法确定了所有67个指标的权重,相应权重代表了其对风险评估的影响程度,权重越大, 则重要性程度越高。龙海燕(2009) vi认为,电子银行面临的风险包括内部风险和外部风险。其中内部风

7、险包 括了内部员工欺诈引起的风险和内部的管理与监控不当引起的风险;外部风险包括了外部风 险的综合和外部欺诈引起的风险。作者在运用模糊综合评判法分别对内部和外部风险进行了 量化评估的基础上,对风险防范提出了相应控制措施。凌楼凤(2011) vii对国内网络银行的风险管理设计了两个层级的指标体系。其中一级指标 9个,按纵向划分为国家层而和金融行业层面的风险,按横向划分为服务供应商、客户、安 全策略、内部管控、声誉、技术以及法律风险;二级指标28个。在设计指标时,作者从宏观 到微观,对网络银行面临的风险进行了层层分析。从宏观看,首先是网络银行所处的国家风 险管理环境,中观是网络银行所处的行业风险管理

8、环境,微观(从供应链的上、下游的角度) 是服务供应商以及客户层面对网络银行带来的风险。随后作者运用了 AHP法对一级、二级指 标权重进行了计算;接下来,作者又通过运用ANP分析法对一级、二级指标权重进行了计一 算,产生了最终收敛矩阵,由此得出如下结论:对网络银行风险而言,入侵风险是最大的, 网络银行的风险管理需要加大对这方面的预警。朱凤萍(2010) viii在建设银行网上银行风险管理研究一文中构建了建设银行网上银行风 险评价指标体系,对其风险权重进行了评价,作者分别从技术层面和业务层面的角度对风险 指标进行了设计,其中准则层指标8项,具体指标29项。作者运用AHP分析法计算出了各个 指标的权

9、重。王瑞花(2009) w利用模糊综合分析法对网上银行存在的风险进行综合研究和分析,提出 了相应风险防范措施。陈燕婷(2012) x经过分析国内网络银行管理的现状,认为网络银行发展中存在如下的问 题:网络银行的安全问题、法律规范问题、基础设施建设问题,针对这些问题逐一提出了管 理建议。甘小冰、陶大俊(2012) Xi的研究利用了电子银行风险数据所具有的时间序列的特点,结 合小波变换分解时间序列原理的优点,构建了利用小波变换法预测电子银行风险的模型,通 过业务实例验证了该模型的有效性,并得出结论:电子银行的风险与电子银行交易量密切相 关。杨佳(2010) xii在其论文中介绍了网络银行风险识别和

10、度量的基本方法,包括:1、数量 分析模型,该模型中的风险是以每年可能损失的金额数来计量的,用每年发生安全性威胁的 年平均率乘以每发生一次风险所造成损失的价值即为风险;2、技术风险评级模型,该模型能 够对银行的风险表现方式和风险内部控制能力方面做出科学的判断,也成为网络银行监管框 架的核心组成部分,该模型的主要变量包括:审计、管理、开发与获取、支持与交付及其相 对应的权重,这些变量的单项权重之和为1 ;3、VaR模型。周泽辉、赵娜(2011) xm对中国网络银行的发展状况进行了实证分析和研究。该研究选 取了商业银行资产规模、盈利能力等9项指标,利用19982007年间中国19家商业银行的统 计数

11、据,采用二元选择logit模型来分析国内商业银行是否开设网络银行的决策行为。其研 究结果表明:一个商业银行的资产规模越大、存款比例越多、每单位放款产生的净利息收入 越多、非利息收入所占的比例越高时,该银行越倾向于尽早开设网络银行。李心怡、陈晓倩(2010) xiv在其研究中指出,与传统银行业务相比,网络金融具有较强的 外部性,包括了正、负两个方面。其中正外部性主要是指网络金融能够提供信息共享、优质 服务共享和利润共享,负外部性主要是指网络金融对风险所具有的快速放大效应。杨北京(2010) xv认为电子银行风险的来源包括了银行内部风险和银行外部风险,其中内 部风险包括了来自员工的风险、来自技术的

12、风险和来自制度的风险,外部风险包括:客户风 险、第三方欺诈风险和社会环境风险,其提出的减少电子银行风险的措施包括:加强内控管 理、做好应急事件的快速相应机制、加强客户安全教育、开发电子银行业务的保险市场、平 衡风险与收益的关系等。张丽艳(2010) xvi的研究中在综合考虑了商业银行信息技术风险的基础上,在研究中增加 了信用卡业务引发的银行信息安全的风险因素,构建了我国商业银行信息安全风险评估指标 体系,论文选择AHP法确定了各评估指标的权重,利用灰色系统评价法综合评估了我国商业 银行信息安全的风险,同时以某银行为例,对该评估体系的适用性进行了实证分析。张宇(2011) xvii在其研究中认为

13、,国有商业银行的电子银行业务市场份额呈现下降趋势, 而非国有商业银行电子银行业务的市场份额基本上是逐年上升;非国有商业银行电子银行的 范围指数远远高于四大国有商业银行电子银行。与此同时,一些研究这也关注了消费者感知的电子银行风险(perception risk)研究。王 晓燕(2011) xviii在其对网络银行的研究中,从银行及其网站、顾客和电子商务环境四个方面, 对在网络银行交易中影响顾客信任的主要因素进行了分析,应用实证研究法对所提出的假设 进行了验证。2、国外研究现状国外的学者往往是站在客户的角度,从电子银行感知风险(perception risk)的角度来进行研究。Maher (20

14、08) xix研究了基于Fuzzy Logic的电子银行网页安全智能评价模型,并指出基 于Internet的直接攻击会对电子银行产生较大风险。Pennathur (2001) m】认为电子银行加剧了银行之问的竞争。由于激烈的市场竞争导致消 费者采纳倾向直接影响电子银行的收益,应该是电子银行重点防范和管理的风险。CuTiningham (2005) mn采用实证的方法对消费者使用电子银行过程中各阶段会产生的 感知风险进行研究。当把电子银行各服务阶段的感知风险看成一个动态过程的时候,其感知 风险水平的变化比传统银行服务的感知风险水平的变化要剧烈;感知的财产风险是电子银行 各服务阶段感知风险中的最主

15、要风险。Pekka (2008) me基于消费者阻力理论和网上银行采纳影响因素研究成果,对芬兰拒绝 使用电子银行的消费进行了分析。他们发现心理障碍对消费者拒绝使用电子银行产生的营销 要比使用习惯和使用价值要大很多,同时,研究强调了自我效能对消费者感知电子银行风险 的影响。Tommi (2008) mi在Ram等人研究的基础上,通过网络问卷的方法研究了消费者拒绝使 用移动银行的原因。Keldon (2006) xxiv建立了一个理论模型,模型解释了技术成本、风险贴水和从新技术中 获得的效用增加如何影响消费者采纳新技术的可能性。其研究得出了如下结论:消费者自我 评估的风险规避程度越高,采用新技术(

16、如网上银行)的可能性越小。另外研究发现,与消费 者使用虚拟账户的概率显著相关的因素是:较低的年龄、较高的收入、拥有较多的支票账户 数、较熟练的网络操作水平。虽然消费者采纳电子银行的感知风险己经被很多学者研究过(Tan, 2000 xxv ; Yousafzai,2003 xxvi),但是感知风险变量仅仅模型化为一单维变量,无法反应感 知风险的真实特征,以及也无法解释为什么消费者拒绝电子银行服务。LEE (2009) xxvii将感知风险分成5种:执行、财务、时间、社会和安全或隐私风险,同 时整合TAM和TPB模型,建立了一个综合模型解释消费者电子银行的采纳行为。Yiu (2007) xxvii

17、i基于TAM模型和香港消费者的数据,对三个方面对香港电子银行采纳问 题进行了深入研究。Hakan(2008) mix提出一个反应感知、感知有趣性、感知行为控制三个影响因素的改进TAM 模型。通过PLS分析发现感知易用性和有用性对消费者使用网上银行的选择有直接影响;感 知有用性、感知风险和使用网上银行的态度倾向对消费者是否接受网上银行起着主要作用。Liu (2008) xxx基于UTAUR模型分析了在不确定的风险环境中影响消费者采纳银行网上银 行的因素,主要包括感知风险和感知不确定性。Anita Lifen Zhao (2008) xxxi对信任与感知风险的关系进行实证研究,其通过构建了一 个集

18、成的模型,模型解释了信任、感知风险及其使用意图的作用关系。Zakaria I.Saleh (2003) xxxii认为虽然网银模式的出现时间很长,但这些年才得到快速发展,影响其发展速度 的是客户对其安全性以及资金交易安全的顾虑。Saleh M.Nsouli ( 2002) mx*认为电子银行的出现对宏观经济政策的设计和实施以及国 家对金融监管系统的授权管理模式都提出了挑战。Rocco Ciciretti (2009) xxxiv以意大利传统银行中开办电子银行业务的银行为样本,对 开办电子银行业务与银行收益之间的关系进行了实证分析后发现,开办电子银行业务确实能 够积极影响银行的收益,但与此同时,

19、电子银行业务对银行的风险有一定负显著影响。Richard J.Sullivan(2000)xxxv以第十个联邦储备区电子银行为例,对传统银行中开办了电子银行业务和未开办电子银行业务的银行进行了绩效和风险分析比较。Bijith Marakarkandy, Ashish Daptardar ( 2011) xxxvi从电子银行功能的角度出 发对电 子银行网站进行了评价,旨在站在客户的角度为应对快速变化的互联网技术而向决策机构提 供政策制定依据。Xin Luo (2010) xxxvii从信任的多维度和风险的多方面出发,该研究发现在无线电子平台 的使用初期,源于八个方面的感知风险是一个突出的显著因素

20、。Laerte Peotta (2011) xxxviii通过构建攻击树模型对在线银行系统的安全攻击进行了分 析,并从相应窃取凭证以及设备控制措施出发,对完善现有的在线银行系统进行了深入分析。由上述国内外文献可以看出:大部分的研究集中于通过AHP分析法对电子银行风险进行 分解,由此得出相应风险的权重以及如何有侧重地防范电子银行风险。参考文献:欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求1殷治平,电子银行,M,北京:中国金融出版社,134-1352王景洲,商业银行发展电子银行业务的制约因素及对策,J,郑州,金融理论与实践,2006年01

21、期3尹龙,网络银行:21世纪金融领域的一场革命,J,成都:财经科学,2000年第4期4韦倩,杜慧敏,后危机时代中国商业银行的变革方向及应对,J,济南:山东行政学院学报,2011 年12月第6期5李良,中国电子银行风险评估研究,D,沈阳:吉林人学,20106龙海燕,奚振斐,宋国乡,基于模糊综合评判防范的电子银行内部风险分析,J,西安:现代电子技术,20097凌楼风,我国网络银行风险管理体系探析,D,南京:南京大学,20118朱凤萍,建设银行网上银行风险管理研究,D,西安:西安理工大学,20109王瑞花,网上银行风险的模糊综合评价研究,J,北京:商场现代化,2009, 11: 151-51210

22、陈燕婷,魏燕枫:当前我国网络银行发展问题探讨,J,长春:经济视角(中旬),2012年01期11 甘小冰,陶大俊,基于小波时间序列分析的电子银行风险预测,J,西安:现代电子技术,2012年 第35卷第15期12 杨佳,我国网络银行风险监管研究,D,湘潭:湘潭人学,2010年6月13 周泽辉,赵娜,中国商业银行开设网络银行的决策行为研究,J,北京:中国物价,2011 年02期14 李心怡,陈晓倩,中国网络金融外部性分析,J,哈尔滨:商业经济,2010年01期15 杨北京,电子银行业务风险分析及对策研究,J,太原:山西财经人学学报,2010年4期16 张丽艳,我国商业银行信息安全的风险洲古研究,D,

23、北京:北京化工大学,2010年5月17 张宇,中国银行业电子银行绩效分析,D,北京:首都经济贸易大学,2011年3月18 王晓燕,基于模糊评价的网络银行顾客信任度量方法研究,D,广州:暨南大学,201119 Aburrous Maher, Hossain M.A., Thabatah Fadi,Dahal Keshav. Intelligent quality performanceassessment for E-banking security using fuzzy logic,C,International Conference on Information Technology: N

24、ew Generations.2008:420 -42520 Pennathur, A.,2001.C1ieksandbrieks:E 一 risk management for banks in the age of theInternet,J,Journal of Banking and Finance 25, 2103一 212321 Cunningham, LawreneeF. , Gerlaeh, James Harper, Michael D., Perceived risk and e- bankingservices: An analysis from the perspect

25、ive of the consumer,J,Journal of Financial ServicesMarketing 2005,10(2):165 一 17822 Pekka Laukkanen, Suvi Sinkkonen, Tommi Laukkanen. Consumer resistance to Internet banking: postponers, opponents and rejectors, J,The International Journal of Bank Marketing,2008, 26(6):440 一 45523 Tommi Laukkanen, S

26、uvi Sinkkonen, Pekka Laukkanen, Marke Kivijarvi. Segmenting bankcustomers by resistance to mobile banking .International,J,Journal of Mobile Communications,2008,6(3):309 一 32024 Keldon Bauer, SeottE.Hein, The effect of heterogeneous risk on the early adoption of Internetbanking technologies,J,Journa

27、l of banking&finance,2006,30(6):1713 172525 Tan M , Teo TSH. Factors influencing the adoption of internet banking ,J, Journal of theAssociation for Information Systems, 2000,1(1):1-426 Yousafzai SY, pallister JG, Foxall GR, A proposed model of e-trust for e-banking, J,Technovation, 2003, 23(11):847-

28、6027 Ming Chi Lee.Factors influencing the adoption of Internet banking : An integration of TAMand TPB with perceived risk and perceived benefit,J,Electronic Commerce Research and Applications, 2009, 8(3):130-14128 Chi Shing Yiu, Kevin Grant, David Edgar, Factors affecting theadoption of internet Ban

29、kingin HongKongimplications for the banking sector, J, International Journal of Informationmanagement, 2007, 27(5):336-35129 Hakan Celik,What determines Turkish customers acceptance of internet banking?International, J, Journal of Bank Marketing, 2008,26(5):353-37030 Liu Gang, Huang Su Ping, Zhu Xin

30、 Kai , User acceptance of Internet banking in an uncertainand risky environment, C, Proceedings of International Conference on Risk Management and Engineering31 Anita Lifen Zhao and Nicole Koenig-Lewis Stuart Hanmer-Lloyd and Philippa WardAdoption of Interrnet banking services in China: is it all ab

31、out trust ? International Journalof Bank Marketing Vol. 28 No. 1, 2010 pp. 7-2632 Zakaria I. Saleh, An examination of the internet security and its impact on trust and adoption of online banking,D, Capella University, September 200333 Saleh M. Nsouli and Andrea Schaechter , Challenges of the E-Banki

32、ng Revolution”,financeand development, September 2002, Volume 39, Number 334 Rocco Ciciretti&Iftekhar Hasan&Cristiano ZazzqraInternet Activities Add Value? Evidencefrom the Traditional Banks,J, Finan Serv Res(2009) 35:81-9835 Richard J. Sullivan How Has the Adoption of Internet Banking Affected Perf

33、ormance andRisk in Banks? FINANCIAL INDUSTRY PERSPECTIVES 200036 Bijith Marakarkandy* and Ashish DaptardarEvaluation of Internet Banking Sites from theDimension of Functionality The IUP Journal of Bank Management, Vol. X, No. 1, 201137 Xin Luo , Han Li,Jie Zhang , J.P. Shim, Examining multi-dimensio

34、nal trust and multi-facetedrisk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile bankingservices ,J, Decision Support Systems 49 (2010) 222-23438 Laerte Peotta, Marcelo D. Holtz, Bernardo M. David, Flavio G. Deus, Rafael Timdteo deSousa Jr, A Formal Classification of Internet Banking Attacks and Vulnerabilities International Journal of Computer Science & Information Technology, Vol 3, No 1,Feb 2011

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。