海洋溢油调研

海洋溢油调研

《海洋溢油调研》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海洋溢油调研(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

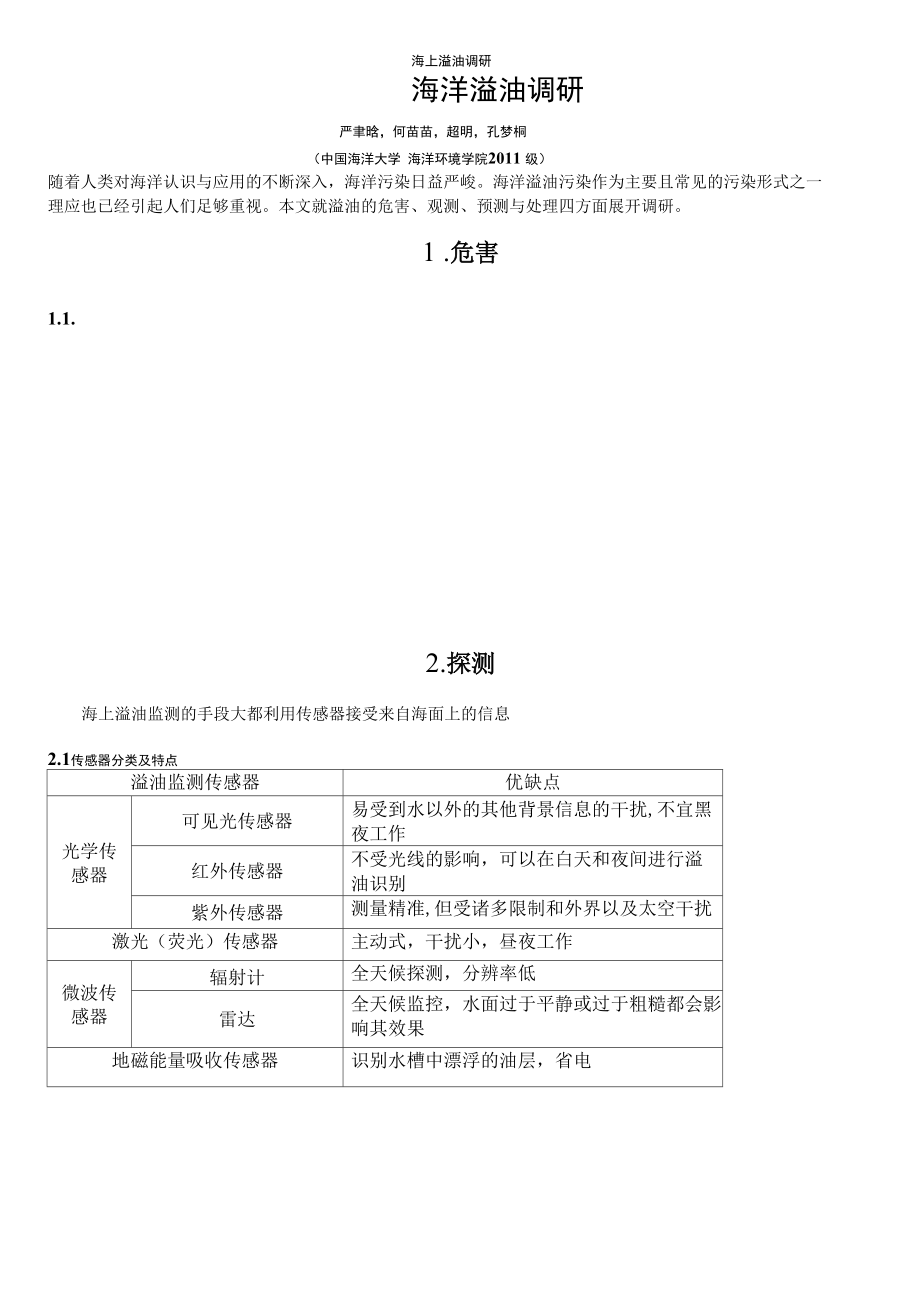

1、海上溢油调研海洋溢油调研严聿晗,何苗苗,超明,孔梦桐(中国海洋大学 海洋环境学院2011 级) 随着人类对海洋认识与应用的不断深入,海洋污染日益严峻。海洋溢油污染作为主要且常见的污染形式之一 理应也已经引起人们足够重视。本文就溢油的危害、观测、预测与处理四方面展开调研。1 .危害1.1.2.探测海上溢油监测的手段大都利用传感器接受来自海面上的信息2.1传感器分类及特点溢油监测传感器优缺点光学传 感器可见光传感器易受到水以外的其他背景信息的干扰,不宜黑 夜工作红外传感器不受光线的影响,可以在白天和夜间进行溢 油识别紫外传感器测量精准,但受诸多限制和外界以及太空干扰激光(荧光)传感器主动式,干扰小

2、,昼夜工作微波传 感器辐射计全天候探测,分辨率低雷达全天候监控,水面过于平静或过于粗糙都会影 响其效果地磁能量吸收传感器识别水槽中漂浮的油层,省电海上溢油调研2.2 代表传感器简介2.2.1 辐射计辐射计的监测原理为: 水表面和油层表面均会发射微波辐射,油的微波发射率比水高( 水的发射率为 0. 4 左右 , 而油的发射率为 0. 8 左右) , 辐射计能感受这种差异, 并通过在图像上水和油的灰度不同( 水暗油 亮) 显示出来。由于油膜的比辐射率随油膜的厚度变化而变化, 在微波辐射计图像上体现为灰度值随油膜 的厚度变化而变化,所以微波辐射器理论上可以测量油膜的厚度d0接收相应频率的微波辐射功率

3、,该功率的大小可用微波辐射计天线温度 Ta 来表示。由于照射面比较 小, 因此在主波束照射面内油膜厚度可看成是均匀的, 即:TBO-T =BW nmb (lTsky To )To=T -TAO AWTa式中:TO 为油和水的物理温度TBW 为水的亮度温度;TBO 为覆盖在水面上油膜的亮度温度;n mb为天线主波效率;Tsky 为在镜面反射方向上的天空向下辐射的亮度温度 Ta为天线温度变化;TAO为油膜的天线温度;TAW为在溢油区外背景水的天线温度。当8毫米微波辐射计对准某一水面溢油区扫描时可测得 Ta,用某一入射角对准天空,可测得相应的 Tsky天线的主波束效率n mb是已知的,而TBW按经验

4、公式求得,To可现场测得,因此油、水亮度温度 TBO(A TBO=TBO-TBW)求得。 TBO是油膜厚度d的函数,根据实验室作出的油膜厚度d与氐TBO的变化曲 线(如下图),可将在动态条件下测得的方位角与天线温度的变化曲线转化为方位角与油膜厚度的变化曲线。2.2.2 光谱遥感染遥感监测的研究迄今, 国内外利用卫星遥感技术监测海洋溢油已有许多成功的例子 这些工作分别利用微波或雷达图像, Landsat 卫星的专题扫描仪( TM) 图像和 NOAA 卫星的改进型高 分辨率辐射计( AVHRR) 图像.本文分析海上溢油波谱特征的测试结果, 结合几次海上溢油事故, 利用 AVHRR 和 TM 资料对

5、油膜图 像进行处理和解译, 得到较为清晰的溢油图像, 它与事故现场调查结果相吻合.2.2.1 海上溢油波谱特征 海上溢油波谱特征的测试分析是溢油污染遥感监测研究的基础性工作,研究发现, 海上 油膜的波谱特征除受外部环境因素( 太阳高度角、海风、海流、海浪、海温和水色等) 影响外,还与溢 油的种类和组成、油污和海水的融合度及化学反应程度等有直接关系。1998 年11 月 5 日, 大连海事大学卫星遥感研究室在大连湾外海进行了油膜波谱特征 测试试验,试验波段为0. 3891. 040 Lm,主要为可见光波段(0. 40. 7 Lm),因此光谱测试仪是 以接收目标物反射的自然光为媒介, 反映不同种类

6、、不同厚度的油膜与海水之间反射率的差 异. 在海面溢油遥感图像上能否识别出油水, 其反射强度的差别最为重要. 由于油膜是依附 于背景海水而存在的, 油膜与背景海水间的反射率差异越大, 则成像后遥感影像间的反差越 显著, 从而识别出溢油.结果如下:海上溢油调研A/nm表 1不同种类不同厚度油膜的反射率( % )厚度1003005001000150020002500LmLmLmLmLmLmLm煤油2. 503. 461. 881. 941. 931. 871. 90润滑油1. 621. 481. 731. 923. 302. 192. 60轻柴油1. 751. 942. 202. 121. 691

7、. 781. 62重柴油1. 470. 630. 620. 600. 590. 560. 55实验表明:1四种油膜最大反射率均出现在0. 500. 58 Lm波谱段内2 膜反射率的大小与油膜厚度有关.其中轻油种 ( 如 煤油、润滑油、轻柴油 的反射率首先随油膜厚度的增加而增加, 达到极大值后又随油膜厚度的增加而降低.重柴油厚度越薄, 反射率越大, 随着油膜厚度的增加反射率降低.解释:粘稠的油膜与水体比较是更亮还是更暗, 主要取决于油膜对阳光是强吸收( 亮) 或弱吸收( 暗) 越薄的油膜在水体中不产生热差信息, 因此薄油膜对热红外是不可见的, 尤其是轻油种.对于轻油类, 油膜厚度小于最大反射率对

8、应的厚度, 它的低辐射率产生较低的表面红外温度, 从而使 油膜温度低于海水; 随着油膜厚度增加, 反射率降低, 而吸收太阳辐射增加, 油膜的温度会高于海水温度.对于重油类, 随着油膜厚度的增加, 辐射增强, 在阳光充足的白天, 厚油膜的温度会比海水高; 而在晴 夜, 由于厚油膜释放热量比海水快, 油膜温度要比海水低一些.应用:从水体的 吸收光谱分布图像得知, 在可见光波谱段, 水体的吸收最小, 即透过率最大. 由此, 通过分 析水体和油膜的吸收光谱, 可以分辨出海水和油膜.综上,良好光照条件下,可见光波谱段,可探测薄油膜,特别是轻油膜。海上溢油调研热红外光谱用于探测厚油膜。全天候。实际应用:1

9、)N O A A 极轨卫星 A V HRR设有五个通道, 拍摄可见光和红外图像, 局地分辨率为 1. 1 k m.1通道(0. 580. 68 Lm)位于可见光谱区的黄红波段在良好的光照条件下,利用油膜的反射特性 探测溢油,但只能对轻类油种的薄油膜起作用.2通道(0. 7251. 10 Lm )处于近红外波段,来自油膜对 阳光的反射成分仍大于辐射成分, 1、2 通道合成可以探测薄油膜.3通道(3.553.93 Lm)处于中红外波段,对温度的灵敏度高,多用于夜间温度的观测,4通道( 10. 311. 3 Lm ) 和5通道( 11 . 512. 5 Lm) 处于热红外波段,常用于探测海表面温度,

10、可 以根据厚油膜与背景海水温度的差异分辨出溢油.2)Landsat 卫星 T M设有 7 个通道, 局地分辨率均为 3 0m, 它 用 16 天时间对地球观测一遍.1通道(0. 450. 52 Lm)、2通道(0. 520. 6 0 Lm )和3通道(0.630. 69 Lm)均位于可见光谱 区, 可以探测到较薄油膜形成的反射信息。4 通道( 0 . 76 0 . 90 Lm ) 近红外, 5 通道( 1 .55 1. 75 Lm) 和 7 通道( 2. 0 82 . 35 Lm) 短波红外, 合起来又叫反射红外, 原因是在这个波段 内, 来自太阳光的反射成分大于油膜的辐射成分, 多用于探测薄

11、 油膜.6通道(10. 412.5Lm)处于热红外波段,利用油层与背景海水之间的温度的差异,可以探测重油类 和厚油层.3.关于海面溢油扩散的计算方法探讨溢油的迁移扩散运动规律, 分析扩散机理非常重要。 海面溢油的迁移扩散十分复杂如油品的比重、运动粘度、流动点等内在因素以及溢油处的海洋条件和 气象条件: 风浪、潮流、潮汐、迳流、水深、温度等外界因素。本文在探讨溢油迁移变化规律时, 拟不考虑油中较轻成分的蒸发、可溶成分的溶解及生物降解等自然 净化所引起的变化, 只计风、潮流、迳流等因素对溢油迁移扩散的影响。 简单介绍一下溢油点源扩散的机理, 有关的扩散模式及计算方法.3.1点源扩散机理及计算模式。

12、即以自由状态下的油的点源瞬间扩散作为油污染源扩散的最基本形式。由实验得知, 静水水面上有限量的油在扩散过程中受重力、表面张力、惯性力和粘滞力 场作用。1 重力作用是向下的, 但由于油与周围水之间产生了不平衡的压力分布, 因而引起了浮油层向四周扩 散。2 油膜前沿存在着水一空气间的表面张力与油一空气、油一水间的表面张力的不平衡. 也迫使油向外 扩散。3 油膜的性力以及油膜扩散时所拖曳的一薄层水的粘滞力。海上溢油调研 重力与水的表面张力是导致油扩散的二个主要作用力。油膜的惯性力以及油膜扩散时所拖曳的一薄层 水的粘滞力是阻止扩散的作用力。扩散三阶段1 第一阶段, 重力占优势, 油膜因其势能和运动能的

13、作用在水面上急速扩散。而阻止扩散的主要力是惯 性力。即该阶段为重力和惯性力所控制, 称为惯性扩散。2 第二阶段, 经过一定时间后. 油层厚度减小 . 势能和动能逐步减弱.油层惯性力也减小, 这时 , 油层 厚度减小. 势能和动能逐步减弱.油层惯性力也减小, 因而该阶段油的势能和水的粘性抵抗力成为主要因素, 即重力粘滞力状态. 称粘性扩散。3 第三阶段, 随着油势能进一步消耗减小. 油膜扩散范围增大, 表面张力为主要影响因素, 粘滞力为主 要阻力, 称表面张力扩散。每个阶段的扩散尺度都是时问 t 、溢油体积和油水物理性质的函数。这几个阶段的扩散规律如下所示。扩散阶段惯性扩敬轨农粘性扩散阶段 表面

14、帐力护誼阶段堆油液-维力向扩歆;1=1. Si.AAl )l ;sI - “小#沖r v r】3I : L33CT2P ihj :维口山港坠平板状:维*向轴对称扩协R L;K - LU5; :iRv-t R : 2再叽:X关于溢油点源连续扩散规律国内外有些作者也作了一些探讨。实验表明连续溢油在静止 水面上的扩散仍然存在重力一惯性力、重力一粘滞力、表面张力一粘滞力为主的三个阶段。同时也得到了各阶段扩散尺度与连续溢油量Q、时间t的关系式。结果如下.惯性扩族阶段:I “.35也幫严Q叫讥粘性扩散阶段:I - L6 (1-A)Agj l/B我面张力扩散阶段;I = 0.4胁叫;式中:Q为唯位时间违皱溢

15、油星=1-却1何 冋、宀为油和水的密度* o为表面张力累數. %为木的动粘滞系数。连续溢油和瞬间溢油在第三阶段的扩散关系是一样的, 与溢油量均无关系。在静止水面 上连续溢油的扩散,很快自1 阶段进入2 阶段.长期处于2 阶段, 因而可按以重力和粘滞力为主要决定因 素的第二阶段扩散规律来计算。在恒定流水面上的连续溢油. 当水流紊动弱. 对油扩散影响可以忽略不计 时,仍以第2阶段扩散为主。若单位时间溢油量为Q,溢油口水流速度为U ,离溢油口的下游距离为x,溢 油时间为t =x/ U ,则扩散尺度为:第阶段 I二(AgQx b U第二阶段心(AgQx 叮f)1 第三阶段I二WifM):3.2迁移扩散

16、的计算线性叠加计算为例:溢油的扩散只在开始阶段才与时间有关,历经数秒到数十秒.以后, 油膜就不再扩大,只随风流和水流作迁移运动.呈带状或其他不规则形 2 状, 在波海上溢油调研 浪或其他障碍物的冲击下, 油膜被分割或粉碎成小块油膜分散开来了(海洋环境件)朝流、波浪、迳流等是 溢油迁移运动的外界因素。通常将风、潮流所引起的迁移运动简单地叠加在油于静水中的扩散运动下即油 膜在海流、海风、重力影响下不同时间不同位置时的漂移速度为V扩、v流、v风的矢量和。海流对油膜 漂移的影响是主要的,油膜大致沿海流方向作等速运动。油膜具有海流流速V流。风在海面上朝着某一个 方向持续地吹, 对表层海水产生剪切应力,

17、导致海水运动, 这种海流(风生流) 对油膜漂移有一定的影响。 经许多学者研究指出,油膜漂移速度取为当地风速的3 . 5 %是比较适宜的。潮汐呈周期性水位变化,对溢 油迁移的影响较弱。波浪的影响也比较小。由于波浪的周期性, 波浪产生的振动力一平均值为零, 因而波 浪的影响也可以被忽略。虽然波浪不能使海水前进, 但海水的上下跳动有利于分散油膜及微,量油溶解于海 水之中综上所述汕膜的漂移速度为:V - V+ K V xVr,K为风力系数.3. 5%.,.扩骰半径为R J7 dt扩散面积为S - j vcitcUi油膜.K V .,| *sint.i)漂移方向为帥二v 油腔V 沆十 K Vkcos6漂

18、移方向与流向夹角小为风向与流向夹備4 溢油处理4.1漏油处理与持续时间的关系 在漏油事件发生后我们又有什么清理油污的技术手段呢?根据美国国家海洋局2010 年发布的海上 漏油事故应急扌旨南(Characteristics of Response Strategies:A Guide for Spill Response Planning in Marine Environments),海上漏油事故发生后,应该根据漏油的种类、地点、方式、泄漏规模、轨迹、持续时间以 及近期的天气情况几个方面的具体情况采取应对措施,同时还要考虑到漏油事件影响的环境范围及影响程 度,如图所示。漏油事故持续时间的长短,

19、对补救措施的选择至关重要,应该根据漏油发展情况,适当选择方法处理漏油事化学方法其它措施海上溢油调研海岸线清洁剂,分散剂,乳化液处理 剂,固化剂,集聚剂等就地燃烧垃圾处理-就地焚藏,回收,焚化海岸清洁剂,固化剂生物分解稳定化,回收,填埋,焚化,生物分解4.2 处理方法处理漏油有很多方法,围油法、分散剂法以及生物分解法作为物理,化学,生物三个领域的代表方法,在墨 西哥湾、大连以及渤海漏油事故中有很广泛的应用。2.1 物理方法围油法是一种常见的漏油事故的应急处理手段,在墨西哥湾漏油事件,大连新港漏油事件,中海油渤 海湾油田漏油事件中都有采用。简单来说,围油法就是用围栏将漂浮在水面上的油圈起来,在防止

20、其扩散 的同时,使用船只牵引,将其聚拢,方便下一步的漏油回收再利用。自渤海湾油田在6 月发生泄露以来, 通过拖船拖曳围油栏清理漏油的围油作业已持续至少20 天。围油法适用范围很广,但受天气因素的影响 比较大,能见度过低以及其他不佳气象条件都会限制除油工作的顺利进行。不过,围油法能最大限度的减 少除油作业对海洋生态环境的二次影响。2.2 化学方法 分散剂法是海上漏油事故中用得最多的一种方法,其原理是降低油/水的界面张力,借助海浪的力量,在海水波动与湍流的作用下,将成片的漏油分散成小颗粒,稀释于整个水体中。分散剂法的优势是能够快 速的将聚集在水面的漏油稀释在水体中,降低大量漏油对生物造成的危害,尤

21、其是海鸟与海洋哺乳动物, 但分散剂本身有毒,可能对海洋造成二次污染。2.3 生物方法 生物降解法就是提高海洋中微生物对石油烃类物质的分解速率。生物降解法的具体操作分为两种途径,一 种是利用海洋中本身就存在的嗜油微生物,供以营养物质与氧气;另一种途径是,在营养物质与氧气富足 的条件下,向海中投入大量的嗜油微生物。大连漏油事故发生后,超过23 万吨嗜油微生物制剂被投入至 海洋,帮助处理泄露的石油。而在去年8月,即墨西哥湾石油泄露事故的4个月后,据科学(Science) 杂志报道,美国劳伦斯伯克利实验室在墨西哥湾超过 1000 米得深海处发现一种新的嗜油菌,这种微生物 分解石油的速度令人震惊参考文献:船舶溢油原因和影响因素分析 樊海涛(葛洲坝集团第五工程有限公司 湖北宜昌443002)关于海面溢油扩散的计算方法 忻韦方 (天津水运工程科研所)海上溢油污染遥感监测的研究 张永宁,丁 倩, 李栖筠(大连海事大学航海学院, 辽宁大连 116026) (微波遥感估算水面溢油容最的实验探讨朱林范,应国玲,陈怀迁 1985.3)陈建秋中国近海石油污染现状、影响和防治j.节能与环保,2002年03期宋志文,夏文香,曹军;海洋石油污染物的微生物降解与生物修复J;生态学杂志;2004年03期郭志平;我国近海面临的石油污染及其防治J;浙江海洋学院学报(自然科学版);2004年03期

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 2020【企业咨询】行业前景分析投资调研课件

- 2020、6《民法典》资深律师解读宣讲课件

- 2020《推广普通话主题班会》课件

- 1205史剑波《纪昌学射》教学ppt课件

- 1981-1990诺贝尔生理或医学奖课件

- 2020【CDMO】行业前景分析投资调研课件

- 2020-2021年A股投资策略报告课件

- 2020【自助售货机】行业前景分析投资调研课件

- 刘姥姥进大观园PPT部编版9上课件

- 2020-2021年创新说课大赛获奖作品:教师说课比赛:等差数列课件

- 婚姻家庭与继承法课件

- 2020-2021年85、95后宝妈人群洞察课件

- 青少年的同伴关系

- 2020-2021年创新说课大赛获奖作品:教师说课比赛:等差数列的前n项和课件

- 青少年用眼健康知识讲解