地貌与地质构造汇总

地貌与地质构造汇总

《地貌与地质构造汇总》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地貌与地质构造汇总(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、地貌与地质构造第一节 地貌轮廓的基本特征 中国地貌是中国自然地理环境的一个重要组成部分。大的地貌单元常构成中国自然地域的分界 线。地形对水热状况起着重新分配的作用,从而影响到自然景观在水平地域上的差异和垂直方向上 的变化。地貌在自然区划低级单元划分,常成为主导因素。分析起来,中国地貌轮廓具有以下四个 基本特征。一、地势西高东低,呈阶梯状递减 燕山运动以来,中国地貌发育的趋势是西部隆起,东部沉降。特别是新生代喜山运动第二幕以 来,青藏高原的强烈抬升,形成了一个以青藏高原为中心,藏北高原为核心的大山原,使中国位于 欧亚大陆面向太平洋的东斜面上。地势西高东低,呈阶梯状递减,并通过宽广的大陆架,把中国

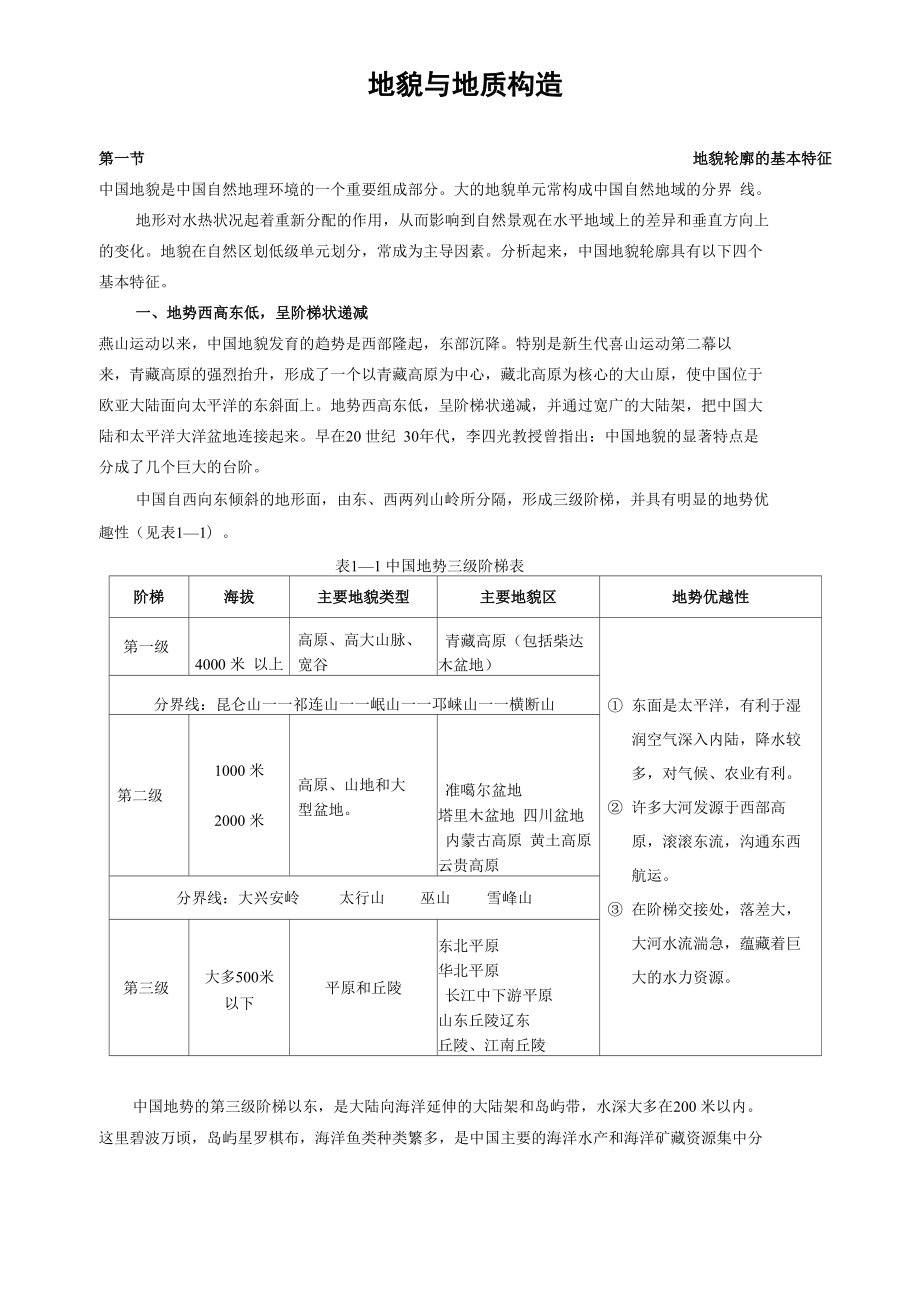

2、大 陆和太平洋大洋盆地连接起来。早在20 世纪 30年代,李四光教授曾指出:中国地貌的显著特点是 分成了几个巨大的台阶。中国自西向东倾斜的地形面,由东、西两列山岭所分隔,形成三级阶梯,并具有明显的地势优 趣性(见表11)。表11 中国地势三级阶梯表阶梯海拔主要地貌类型主要地貌区地势优越性第一级4000 米 以上高原、高大山脉、 宽谷青藏高原(包括柴达 木盆地) 东面是太平洋,有利于湿 润空气深入内陆,降水较 多,对气候、农业有利。 许多大河发源于西部高 原,滚滚东流,沟通东西 航运。 在阶梯交接处,落差大, 大河水流湍急,蕴藏着巨 大的水力资源。分界线:昆仑山一一祁连山一一岷山一一邛崃山一一横

3、断山第二级1000 米2000 米高原、山地和大 型盆地。准噶尔盆地 塔里木盆地 四川盆地内蒙古高原 黄土高原 云贵高原分界线:大兴安岭太行山巫山雪峰山第三级大多500米 以下平原和丘陵东北平原华北平原长江中下游平原 山东丘陵辽东 丘陵、江南丘陵中国地势的第三级阶梯以东,是大陆向海洋延伸的大陆架和岛屿带,水深大多在200 米以内。这里碧波万顷,岛屿星罗棋布,海洋鱼类种类繁多,是中国主要的海洋水产和海洋矿藏资源集中分布地区。二、地貌复杂多样,类型齐全 中国地貌具有形态各异、成因不同、类型齐全的特点。形态地貌类型,全国有山地、高原、丘 陵、平原和盆地。其面积构成如表1 一2。表1一2 中国形态地貌

4、类型面积比例表形态地貌类型山地高原盆地平原丘陵%3326191210上述五种地貌类型,是按地表起伏的形态分类的。如果侧重于外营因力的成因方面,那么就有: 由于流水的侵蚀和堆积作用而形成的流水地貌;由于具有溶蚀力的水对可溶性岩石的溶解作用而形 成的喀斯特地貌,由于冰川作用而形成的冰川地貌;由于风对地面的吹蚀、搬运和堆积作用而形成 的风成地貌;由于火山喷发所形成的火山地貌,以及湿热条件下形成的红层地貌等。这些地貌(成 因)类型在中国都有大面积分布(见表1 一3)。表1一3 中国地貌主要成因类型面积分布表成因 地貌类型面积(万平方千米)占全国面积主要分布地区风沙地貌沙漠戈壁面积130(其中戈壁56)

5、北方和西北地区雅丹地貌柴达木盆地和新疆东部(罗布泊)黄土地貌27.6黄土高原冰川地貌现代冰川面积5.71西部高山地区冻土地貌多年冻土面积为21522.3青藏高原和东北北部以及西北高 山地区岩溶地貌碳酸盐类岩石面积13013西南地区红层地貌秦岭大别山以南青藏高原以 东广大地区海岸地貌东部边海的海岸带 和岛屿地区流水地貌主要为河流地貌火山地貌台湾、东北、华北北部等地三、山地面积广,地势高差大 中国是一个多山的国家。根据约略的统计,全国的山区(包括各级山地,多山的高原和丘陵) 面积,约占全国总面积的 2/3左右。我国的高原、盆地、甚至平原等地貌类型中,有的为山脉所环抱 有的为山丘所穿插。例如:青藏高

6、原基本上是由雄伟高峻的大山脉所组成的大山原;四川盆地是一 个丘陵性的盆地;云贵高原则更是峰峦重叠,万水千山的山地性高原。中国众多的山地,若以兰州昆明划线,此线以西,绝大部分为海拔3500 米以上的高山和海 拔5000米以上的极高山;此线以东多为海拔500一2000米之间的中山和低山。台湾山脉,高峻挺拔, 海拔3000米以上的山峰达62座,玉山山脉主峰海拔高度达3950米,成为我国东部的最高峰。中国领土面积按海拔高度分配比例如表1一4。表1一4 中国领土面积按海拔高度分配表海拔高度(米)5,000占全国总面积()1619281819由表厂4可以看出我国地势高差大的特点。就全国范围来看,我国地势的

7、最高点,喜马拉雅山 的珠穆朗玛峰(海拔 8848.13 米)与我国的最低地,新疆吐鲁番盆地的钟哈萨低地(在艾丁湖以东 25.6千米处,海拔为293米)相比,相对高差达9,000多米;我国西部的青藏高原与东部平原相 比,相对高差达数千米;我国东部低山丘陵与平原交错分布地区,相对高差也达数百米。地势高差 大的特点,对于一个多山的国家来说,在利用上有其一定的局限性,如水土流失严重等问题。四、山脉定向排列,地形分布呈网格状 遍布全国的大小山脉,其分布并不是杂乱无章的,而是按一定方向有规律地排列,构成我国地 形的骨架,如表15。表15 中国骨架山脉定向排列表山脉走向骨架山脉东西走向北列:天山阴山燕山中列

8、:昆仑山秦岭大别山南列:南岭南北走向贺兰山、八盘山、横断山脉东北西南走向西列:大兴安岭太行山巫山雪峰山中列:长白山武夷山东列:台湾山脉西北东南走向阿尔泰山、祁连山、小兴安岭巨大弧形山系由近东西走向的喜马拉雅山脉和南北走向的横断山脉等相接构成。上述山脉,组成我国地形的骨架,把大地分隔成许多网格,使地形分布呈网格特征。在不同走 向的山脉之间分布着高原、盆地、平原、内海和边海等。例如,我国东部三列东北西南走向的山地 (隆起带),与东西走向的三列山地(隆起带)相交织,把东部地区分隔成相应的低地(沉降带)。 如表1一6。表1一6 中国构造地貌网络格状分布分布于山脉之间的盆地,平原或边海的轮廓形状,都在一

9、定程度上受到山脉的制约。如西部的 塔里木、准噶尔、柴达木等盆地,受到东西走向山脉的控制,形状就象一只只菱形盘碟,菱角都指 向东西;在东部多东北西南走向的山脉,夹在它们中间的东北平原、华北平原以及黄海和东海海 盆,又象朝着东北西南方向斜放的长方形;而在中部的山脉,各种走向所占比例约略相等,所以 夹在它们中间的盆地或高原,又近似四方形,其中以四川盆地最为明显。五、中国名山简介 在众多的山地中有许多名山,相传中国名山有5770座,其中比较著名的有779 座。名山地质构 造复杂,地理环境多样,风景秀丽,自然资源丰富,旅游价值大,对名山的研究具有重要的经济、 生态、社会和学术意义。早在6000一7000

10、年前,中国人就把山作为崇拜的对象,尊山为神,常向“山神”祈求风调雨顺, 免灾生福,并开始了祭祀“山神”的活动。中国名山的发展历史,若从“禹封九山”算起已有 4000 多年历史。春秋战国时代,对“山神”的崇拜已遍及神州诸国。诗经大雅谓“崧高维岳,峻极 于天”。成书于 2700 多年前的山经,又名五藏山经,是一部内容丰富的名山录。它首次以山 为纲,记述了全国名山 451 座,每座山都记有方向、道理、特点、河流、动植物、特产以及神话传 说、祭祀活动等内容。当时另一部名著禺贡导山是专论山岳的著述。秦始皇于公元前219年 亲登岳顶封泰山。尔雅释山有五岳的最早记载,称泰山为东岳,华山为西岳,霍山(今安徽天

11、 柱山)为南岳,恒山为北岳,嵩山为中岳。代表了五座峻极于天的山,被看作是天的五个方位。隋 文帝时改称湖南恒山为南岳。与五岳相对应,又取五方之主山为五镇,即东镇青州沂山,西镇雍州 岳山,中镇冀州霍山,南镇扬州会稽山,北镇幽州医巫闾山。西汉张骞出使西域,记叙了西域山川 大势,司马迁撰写的史记赋于应时的名山大川以新的内容和历史价值。在中国漫长的封建社会 时期,一些士族、官宦、文人雅士遨游壮丽河山,寄情山水欣赏自然之美,吟咏创作了一大批名传 千古的山水诗、山水画和山水游记。佛教和道教在名山的发展中起了重要作用。唐宋时代,由于文 化繁荣,在一些名山上组建了书馆书院。唐宋至明清时代,中国在观赏、建设名山的

12、理论与实践方 面达到了很高的水平,在研究名山成因,探索名山的科学价值和发展地理学理论方面,也开创了新 局面。出版了许多闻名于世的名著,例如沈括(宋代的梦溪笔谈,明末徐霞客撰写的徐霞客游 记,清代魏源的衡岳吟和游山吟等。鸦片战争以后,许多名山受到外国列强军阀的侵占和 破坏,庐山有了租界,有些名山被外国人侵占建造了疗养院和别墅。国民党政府对名山文物不加保 护,致使新中国成立前,全国名山的自然景观和人文景观都遭到了不同程度的破坏。新中国成立后 党和政府十分重视名山的保护和建设,国务院公布了文物保护单位,发布了关于保护风景名胜区的 文件法令,成立了自然保护区。正在有计划有步骤地建设全国性大中小结合的名

13、山体系。随着对外 开放和旅游业的发展,中国名山正成为亿万人民、国际友人游览欣赏、进行科学研究和普及科学知 识的天然博物馆。1949 年以来,对名山的研究也取得了较大的进展,发表了许多学术论文和专著以 及名山规划等方面的文献。1982年广播出版社出版祖国各地名山篇谢凝高(1984)和汪谦益 曾先后撰文“我国的名山”。谢凝的祖国的山水峰洞中有名山专述。目前,中国名山的地位日益 提高,例如黄山 1990 年被联合国教科文组织确定为文化和自然遗产,列入“世界遗产名录”。中国名山研究现状大致可包括以下方面: 名山的特点、功能和作用。名山的特点是以亿万年形成的自然山岳景观为基础,与中国悠久历 史相结合而形

14、成的。名山的自然景观一般都具有“雄、奇、险、秀、奥、旷”等特征。历史文化一 般与封禅祭祀、名人游踪和多种历史文物、革命遗址、民间传说和故事相联系,加上各种文化建筑 使名山显得更加秀丽。名山的功能包括自然景观美功能(名山的峰、林、水、石、花、草、兽、禽 的美学价值)、人文景观美功能(如摩崖石刻、古建筑、古文物和古遗址的人文景观价值)、科学研 究功能(发展旅游,提高经济效益)。名山的作用主要表现在:是民族史、国情教育的课堂;是 诗人、画家、文学家、摄影师、园艺家的理想天地,灵感的源泉;是人们陶冶情操、锻炼身体和 磨练意志的场所;是天然博物馆、地质博物馆和天然动植物园,是一部完美的自然之谜教科书。名

15、山的类型:名山类型具有不同的划分原则和规定,依据名山的演化可以划分为以下类型: 封禅名山,如“五岳”和“五镇”等。佛教、道教名山。四川峨眉山、山西五台山、安徽九华山 和浙江普陀山是中国四大佛教名山;云南鸡足山、湖北玉泉山、湖南衡山、江西庐山、福建鼓山、 江苏宝华山、浙江大台山和东岳泰山是佛教“八小山”。湖北武当山、四川鹄鸣山、江西龙虎山和安 徽齐云山为中国道教四大名山,还有衡山、华山、崂山和青城山等也是道教名山。风景名山,如 庐山、黄山、雁荡山、长白山、武夷山、武陵山(张家界)等。高峰名山,如中国西部的珠穆朗 玛峰、乔戈里峰、托木尔峰、贡嘎山以及东部的台湾玉山都是著名的高峰名山。革命胜迹名山,

16、 如江西的井岗山,湖北、河南两省间的大别山,以及山东的沂蒙山区等是中国革命的革命遗址。根 据构成名山主体的主要岩类为依据,名山可分为:岩浆岩类名山,主要包括花岗岩、火山岩、玄 武岩和安山岩等,其中以花岗岩构成的名山最多,如西岳华山、南岳衡山、浙江的天台山和普陀山、 安徽的黄山和九华山、江苏吴县的灵岩山、山东崂山、辽宁千山等;沉积岩类名山,如珠穆朗玛 峰、北岳恒山(主要为古生代前期的石灰岩、砂砾岩、页岩组成)、南京钟山、湖口石钟山(石灰岩)、 江西井岗山、甘肃麦积山、四川青城山(古名丈人山,红色砾岩和沙、页岩构成)、台湾阿里山(第 三纪红砂岩和页岩)、新疆火焰山(以侏罗纪、白垩纪和第三纪砂砾岩和

17、红色砂页岩为主)、甘肃呜 沙山(砂砾岩)等;变质岩类名山,岩性以片麻岩、混合岩、石英岩、大理岩、板岩和片岩为主, 如东岳泰山、东镇沂山、连云港云台山、五台山、中岳嵩山、陕西骊山、江西庐山、湖北武当山、 台湾玉山、云南苍山和玉龙雪山等。奇峰是名山的组成部分,包括孤峰、峰丛和峰林,在喀斯特地貌分布区最为发育,以云南路南 石林最为著名。近来有些地理学家把由石英砂岩、花岗岩、火山岩等岩石在构造、流水和重力等作 用下所形成的类似峰林的地貌分别称为砂岩峰林地貌(如张家界)、花岗岩峰林地貌(如黄山、天柱 山等)和火山岩峰林地貌(如雁荡山火山岩峰林)。一些由钙质胶结、产状近似水平的红色砂砾岩、 砂页岩所组成的

18、峰林地貌称为丹霞地貌,例如广东的丹霞山、福建武夷山、安徽齐云山等。汪谦益曾报道中国名山形成的地质年代,约在 20 亿年开始,中国名山被陆续随古陆台的抬升而 奠基。太行山、五台山、嵩山、泰山等北方名山是在华北陆台的基础上升出海平面的,距今已有 25 亿年历史,这些名山历经漫长的地质岁月,显示出“皱纹满布”“面貌全非”的“老年”特征。燕山 南岭及西部一些高峰,是在距今 2 亿年左右的燕山运动时形成的,山峰林立,充满“青春”活力。台湾玉山和喜马拉雅山的珠穆朗玛峰等,形成于距今300一7000万年前,具有山峰高大的不断增高 的幼年特征。中国名山的研究历来以描述性、文学性和美术性研究为主。随着经济和旅游

19、事业的发展,中国 名山研究的热点包括:名山的形成与构造;名山的价值、功能和作用;名山的景观和经济的 定性与定量评价;名山的开发利用与保护等方面。第二节 地质构造基础一、中国大地构造单元的名词系统1、地槽褶皱区构造单元名词系统 主要分褶皱区、褶皱系和褶皱带一级:地槽褶皱区(如天山兴安地槽褶皱区); 亚一级:地槽褶皱系,简称褶皱系(如天山褶皱系); 二级:优地槽褶皱带(如北天山优地槽褶皱带);冒地槽褶皱带(如南天山冒地槽褶皱带); 中间隆起带(如天山中间隆起带);山前拗陷(如乌鲁木齐山前拗陷); 山间拗陷(如吐鲁番哈密山间拗陷)。隆起(如佳木斯隆起)。2、大陆边缘活动带构造单元名词系统 中生代以来

20、,中国大部分地区转化为大陆边缘活动带,强烈的构造变动在原来比较稳定的中国 东部地台上形成断隆、断拗、台褶带和台缘褶带等。断隆:即断块隆起区(如鲁西断隆); 断拗:即断块拗陷区(如华北断拗,较次一级的可称为断陷、如冀中断陷); 台褶带:即地台盖层褶皱带之简称(如下扬子台褶带); 台缘褶带:即原台缘拗陷中地台盖层褶皱而成的褶皱带(如盐源丽江台缘褶带)。3、地台区构造单元名词系统一级:地台(如俄罗斯地台);准地台(如扬子准地台);二级:台隆:地台及准地台上的隆起(如胶辽台隆);台拗:地台及准地台的拗陷(如下扬子台拗); 地轴:地台边缘活动性很大的线状隆起带(如内蒙古地轴); 台缘拗陷:地台或准地台边

21、缘的线状拗陷带(如盐源丽江台缘拗陷)二、中国主要构造单元简介:1、中朝准地台(华北地台)包括秦岭以北的整个华北、东北南部、渤海、北黄海以及朝鲜北部。特点是中国最古老的地台 大约在吕梁运动(1700 百万年前)形成地台基底,最初的陆核在阜平旋迴以前形成,呈现出深变质 的特点。地台盖层中,寒武系和奥陶系以浅海碳酸盐岩建造为主,缺失上奥陶统至下石炭统,中上石炭 统致二迭系为含煤建造,构成中国北方最重要的含煤岩系。印支运动以后,中朝准地台进入大陆边 缘活动带发展阶段,形成了鄂尔多斯中生代陆相沉积盆地。燕山运动,在燕辽山东、内蒙古等地有 大规模的中、酸性火山喷发花岗岩的侵入,地台盖层发生强烈的褶皱断裂。

22、新生代以断块升降运动 为主,形成著名的汾渭、河套等断陷盆地,以及巨大的华北渤海陆缘盆地。2、扬子准地台包括从云南东部开始直到江苏的整个长江流域和南黄海。是晚元古代扬子旋迴形成的地台,构 造基底不同,根据基底岩石变质程度不同可分为:川中式(基底岩石变质深,僵化程度高);江南式 (呈过渡特点,基底僵化程度很低),昆阳式(云南东部康滇地轴地区,基底由浅变质岩组成,基底 僵化)。扬子准地台元古代的基底岩系多出露于地台的边缘。地台内部的沉积盖层发育良好,从震旦纪 到中三迭世,沉降幅度较大。晚三迭世以后,扬子准地台进入大陆边缘活动带发展阶段。印支运动 使得扬子准地台的古构造格局受到深刻的改造。燕山运动使地

23、台的沉积盖层普遍褶皱,地台东部且 伴有中酸性为主的强烈的岩浆活动。新生代形成了江汉平原、下扬子地区小型断陷盆地。3、塔里木地台位于天山以南昆仑山以北的塔里木盆地内,属晋宁运动(距今 800 百万年)时形成。除周围边 界地区有出露震旦纪变质岩系构成的基底和古生代盖层沉积外,内部广大地区被新生代地层所覆盖。扬子准地台和塔里木地台形成以后,并与中朝准地台连成一体,形成古中国地台。其分布受到 东西和北东向构造的控制,即塔里木地台和中朝准地台呈东西延伸,中朝准地台和扬子准地台呈北 北东向展布。因中国所处大地构造位置的影响,使中国地台具有活动性大,基底硬化程度不高,盖 层沉积巨厚,构造运动强烈,褶皱断裂发

24、育,中酸性岩浆活动强烈,地貌形态复杂等特点。4、天山兴安地槽褶皱区位于塔里木,中朝准地台以北,是巨大的中亚一一蒙古地槽的一部分(二迭三迭纪时关闭) 由阿尔泰、准噶尔、天山、内蒙古大兴安岭、吉黑等几个褶皱系组成。地槽褶皱区内,大多表现 为高大的山系。内蒙古地槽褶皱后,差异运动比较微弱,形成比较缓坦的地形。准噶尔拗陷、松辽 拗陷均有巨厚的中、新生代沉积,沉积了含油岩系。5、昆仑秦岭地槽褶皱区由西昆仑、东昆仑、祁连和秦岭4个褶皱系组成,根据现有资料分析,初步认为昆仑秦岭地 槽区的大部分可能是在中国地台的基础上裂陷而成的地槽区(黄汲清,1977),它是一个古生代的地 槽褶皱区。在地形上表现为一系列平行

25、的高耸的山脉。6、滇藏地槽褶皱区 由松潘甘孜褶皱系,三江褶皱系,喀拉昆仑唐古拉褶皱系、冈底斯念青唐古拉褶皱系所组成。滇藏地槽褶皱区,是欧亚大陆南缘规模巨大的北特提斯中生代地槽的主要组成部分,占据著名 的青藏高原的主体。特点是:优地槽与冒地槽相间排列,断裂带为优地槽带,其间为冒地槽带;地 槽由北向南迁移,北部为早中生代印支褶皱系,南部为晚中生代燕山褶皱系;深断裂发育,最主要 的断裂有三条:可可西里金沙江深断裂、班公湖怒江深断裂和雅鲁藏布江深断裂。7、喜马拉雅地槽褶皱区 属巨大的南特提斯中、新生代地槽带的一部分。包括苏来曼、喜马拉雅、阿拉干3 个褶皱系,中国境内主要是喜马拉雅褶皱系。喜马拉雅褶皱系

26、构成雄伟的青藏高原的南部边缘,构造基底位于 喜马拉雅山主脉及其南坡。其基底可能是印度地台北缘一个晚元古代一古生代初地槽中的沉积变质 岩系。根据岩石建造和构造变形特征,喜马拉雅褶皱系自北而南可分为 5 个构造带:雅鲁藏布江优 地槽褶皱带、北喜马拉雅优地槽褶皱带、高喜马拉雅辗掩构造带(纳布带)低喜马拉雅辗掩构造带 和锡瓦利克山前拗陷带。8、滨太平洋地槽褶皱区 指亚洲东部滨太平洋的古生代和中生代地槽褶皱区,包括上黑龙江冒地槽褶皱带、那丹哈边优地槽褶皱带,延边褶皱系、华南褶皱系和东南沿海褶皱系。华南褶皱系是围绕扬子准地台逐步发展 起来的大陆边缘活动带,它是一个古生代地槽褶皱带,后来转化为地台并与扬子地

27、台合并,然后沉 积了泥盆系中三迭统地台盖层。印支运动使沉积盖层全面褶皱。燕山运动以大规模中、酸性火 山喷发和岩浆侵入为特点,形成著名的东南沿海火山岩带和巨大的花岗岩基。喜马拉雅运动、主体 继续隆起,但沿海地区则断裂下陷,并有玄武岩喷溢。9、西太平洋岛孤地槽褶皱区 中国仅有一小部分,即台湾褶皱系。属于新生代褶皱带,沿岛的东岸地震、火山十分活跃,可与琉球群岛、菲律宾东岸的火山带相连,组成一个近代活动构造带,具有岛孤和海沟区的特点。10、中国东部陆缘盆地和边缘海盆 中国大陆东缘海域辽阔,主要有渤海、黄海、东海和南海。根据所处的构造位置及海底构造特 征,可以将渤海和黄海划分为陆缘海,东海和南海属边缘海

28、。三、中国大陆构造演化1、中朝准地台形成阶段(太古代早元古代) 根据中朝准地台上太古界地层的分布,在冀东、辽东、豫西等地发现距今3000 百万年的太古代 变质岩,可能代表中国已知的时代最老的构造岩浆旋迴,为中国境内陆壳的最初形成时代。在冀东 的迁西群、辽东的鞍山群、鲁西的泰山群、豫西的登封群、太华群中都有相当数量的2500 百万年左 右的同位素年龄数据。马杏恒认为这是早太古代陆核迅速增长,形成萌地台时期。朱英所说的河淮 陆核可能就是这一时期的产物,鄂尔多斯北部为另一较大的陆核。由地层分布可以看出,从鄂尔多 斯北部直到辽东为一近东西向的陆核,在南部从皖西大别山往鲁西胶东与辽东相连有一条北东向的

29、陆核带,为河淮陆核,两陆核之间为地槽活动带,沉积了五台群及相当地层的优地槽型建造。五台 旋迴是中朝准地台基底最重要的形成时期。在2000 百万年左右发生的五台运动使五台期地槽封闭, 并把河淮和鄂尔多斯雏地台连结在一起,形成中朝准地台的主体部分。五台旋迴以后,中朝准地台 范围内的陆壳已基本形成,外围为冒地槽活动带,发育冒地槽型沉积。1700 百万年左右发生的中条 运动使上述活动带褶皱、固结,从而使中朝准地台的基底最终形成。2、古中国地台形成阶段(晚元古代)中朝准地台形成以后,中国的晚元古代地层可分为两种不同的沉积类型:华北型,以燕山蓟县 剖面为代表的不变质地层。华北型晚元古代层属地台型沉积,构成

30、中朝准地台的沉积盖层;扬子型, 以南方昆阳群、四堡群、极溪群及其相当地层为代表的浅变质地层。扬子型晚元古代地层属地槽型 沉积,构成扬子准地台的基底。扬子旋迴是元古代晚期的一个构造旋迴,以滇东为代表。主要构造运动称晋宁运动,时限为 800 百万年左右,表现为昆阳群与其上覆澄江砂岩之间的不整合,后者是造山后的磨拉斯沉积。另一次 重要的运动称澄江运动,指澄江砂岩与南沱冰碛层之间的不整合,年龄值为 700 百万年左右。扬子 旋迴的构造运动使中国南部扬子江流域和塔里木地区的地壳基本固结,因而形成扬子准地台和塔里 木地台。经过扬子造山旋迴,在中国境内西起天山、塔里木,向东经柴达木、东昆仑、祁连、秦岭 到扬

31、子江中、下游,曾经形成了一个范围辽阔的扬子期后地台。而且,它很可能与早先形成的中朝 准地台连成一体,构成一个巨大的古中国地台。3、古欧亚大陆形成阶段(古生代)古亚洲构造域包括天山以北,内蒙古北部(阴山以北)、大兴安岭以西地区。它是古生代的地槽 区,包括中亚蒙古地槽区位于西伯利亚地台与塔里木中朝准地台之间,这是一个自元古代 至古生代末长期发育的地槽区,地槽总体表现为由北向南离陆向洋迁移为主,由南向北迁移为副的 偏对称迁移。昆仑秦岭地槽褶皱区位于塔里木中朝准地台南侧,它是一个从中寒武纪初开 始在古中国地台基底上裂陷再生及拗陷再生的地槽区,后来又受到特提地槽褶皱的强烈改造,并使 其西南部分成为特提斯

32、地槽的一部分:古亚洲构造域经历了兴凯、加里东、华力西三个构造旋迴的发展。兴凯旋迴在萨彦北蒙古 大小兴安岭地区十分重要,是中亚蒙古地槽古生代第一次重要的造山运动。兴凯旋迴之后中国 中西部的天山、昆仑、祁连、秦岭等地槽是在古中国地台上裂陷再生的。古中国地台裂陷解体。加 里东旋迴时,华南、祁连、三江等地槽褶皱或封闭。华力西旋迴是形成古亚洲的主旋迴褶皱时期, 它使中亚蒙古地槽中的各个褶皱系阿尔泰、准噶尔、天山、内蒙大兴安岭、吉黑等全 部封闭,昆仑地糟也大部褶被;从而使西伯利亚的陆壳与中国境内的陆壳相连,形成古欧亚大陆。4、滨太平洋和特提斯喜马拉雅构造强烈活动阶段(中、新生代)滨太平洋构造域:包括大兴安

33、岭以东、中朝地台绝大部分扬子地台大部以及华南加里东褶皱带。 它是一个中、新生代为主的地槽带,可分内外两带:内带主要为新生代构造带,包括西太平洋岛孤 地槽区及其间的陆缘盆地和边缘盆地。外带主要为中生代构造带,包括亚洲东部环太平洋中生代地 槽褶皱带和新生代大陆边缘活动带。新生代大陆边缘活动带重迭于较老时代不同的构造单位之上, 形成强烈的地台盖层褶皱、断裂以及大量火山岩和大规模的花岗岩,总体呈北东北北东的隆起 带和拗陷带。滨太平洋构造域经历了印支、燕山、喜马拉雅三个阶段多旋迴的发展过程。印支运动时期,太 平洋与亚洲大陆之间沿西太平洋毕乌夫带的强烈挤压,是中国东部滨太平洋构造域强烈活动的开始。 它一方

34、面使日本等地的印支地槽封闭,形成第一对双变质带飞单一三郡双变质带(Miyashiro, A,1972);另一方面使亚洲东部的稳定大陆边缘转变为活动大陆边缘。燕山旋迴是中国东部滨太平洋构 造域最强烈活动的阶段。这时,西太平洋毕乌夫带活动进一步加强,随着日本中生代地槽的封闭, 形成第二对双变质带领家三波川双变质带。在中国东部大陆边缘活动带则主要表现为强烈 的褶皱作用、断裂作用和大规格的钙碱性岩浆活动。喜马拉雅旋迴,是岛孤边缘海发展阶段。 中国东部的活动大陆边缘在中生代,即印支燕山旋迴基本上是一个类似安第斯式的大陆边缘, 但到喜马拉雅旋迴,则逐步转为化为岛孤边缘海式大陆边缘。特提斯喜马拉雅构造域:主

35、要是一个中、新生代的地槽带,包括喜马拉雅地槽褶皱区和滇 藏地槽褶皱区。前者(位于稚鲁藏布江深断裂之南)属于冈瓦纳大陆边缘的南特提斯地槽带的一部 分;后者是古亚洲大陆南缘的北特提斯地槽带的一部分。黄汲清指出,整个特提斯地槽带总体的构 造迁移特点,显示从北向南迁移为主,由南向北迁移为副的偏对称性。特提斯喜马拉雅构造域 经历了印支、燕山、喜马拉雅三个阶段多旋迴的发展过程。印支运动时,特提斯洋壳或次洋壳与欧 亚大陆陆壳之间发生了强烈的挤压作用,形成规模巨大的印支地槽褶皱区,此褶皱区背后形成四川、 鄂尔多斯、柴达木、塔里木等大型陆相为主的沉积盆地。燕山旋迴,以晚燕山运动最为重要,是北 特提斯地槽的最后封

36、闭阶段。燕山运动还使南特提斯喜马拉雅地槽初次褶皱。喜马拉雅运动,特提 斯洋壳消失并最终导致印度次大陆与亚洲大陆之间沿雅鲁藏布江缝合线发生强烈碰撞,结果使南特 提斯喜马拉雅地槽最后封闭,印度次大陆与亚洲大陆合并。不断扩张着的印度洋推动着刚硬的印度地台向着形成不久的特提斯喜马拉雅地槽褶皱带产 生强大的挤压力,当受到古亚洲大陆南缘几个刚性地块(塔里木、中朝、扬子)的抵抗,并产生强 大的反作用。这样构造作用力便在特提斯喜马拉雅地槽褶皱带及其邻近地区集中,促使地壳、 上地慢物质运动强化,发生剧烈的深层和表层地质作用,结果使那里的地壳急剧加厚,地表大幅度 隆起,形成青藏高原和中国西部各大山系。并使原古亚洲

37、构造域中的古生代褶皱系(昆仑山、祁连 山、天山等)相继“复活”,形成新生代“复活”山系,山前拗陷形成断陷盆地。纵观中国大地构造演化的历史,可以看出是一个大陆增生过程。大陆增生的形式大致可分为三 种形式:关闭式,如古亚洲构造域的形成,为两大陆地块(或板块)间的地槽褶皱关闭成陆,在中 国随着中亚一一蒙古地槽的关闭使古欧亚大陆形成。镶边式,如滨太平洋构造域,由于大洋地壳 的扩张,形成沟弧盆构造形式,在扩张的过程中,老的沟弧盆镶边在大陆地壳上 在中国东部至少发生了三次镶边(相伴生为三个隆起带三个沉降带),从发展形势来看,东亚岛孤将 有可能成为东亚新的陆地。碰撞式,如特提斯一一喜马拉雅构造域,为洋底的扩张,使刚性大陆 地壳与新生大陆地壳的碰撞,形成巨大的高原和山地,并与老构造复活。以上构造形式均具有多旋 迴的特点。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。