二氧化碳捕集工艺确定

二氧化碳捕集工艺确定

《二氧化碳捕集工艺确定》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二氧化碳捕集工艺确定(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

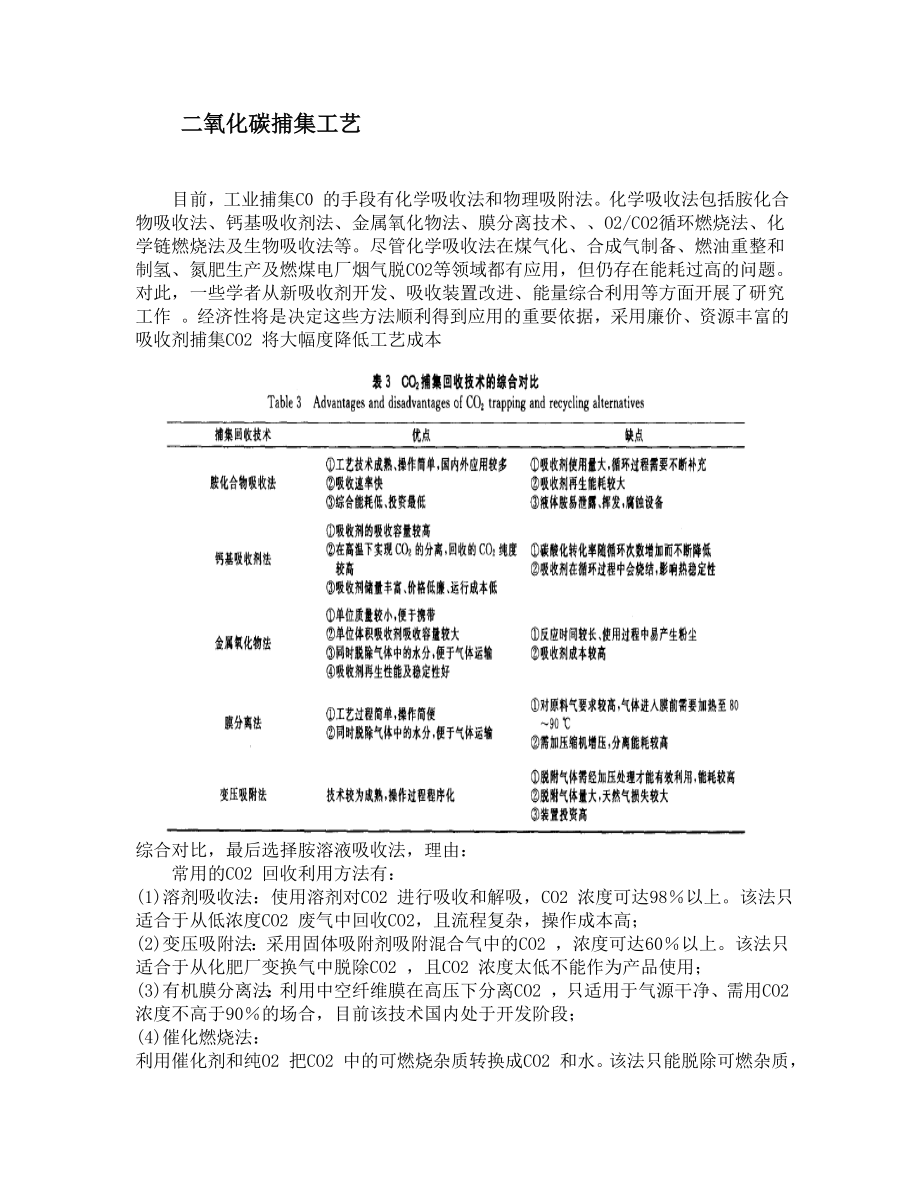

1、二氧化碳捕集工艺目前,工业捕集C0 的手段有化学吸收法和物理吸附法。化学吸收法包括胺化合物吸收法、钙基吸收剂法、金属氧化物法、膜分离技术、O2/CO2循环燃烧法、化学链燃烧法及生物吸收法等。尽管化学吸收法在煤气化、合成气制备、燃油重整和制氢、氮肥生产及燃煤电厂烟气脱CO2等领域都有应用,但仍存在能耗过高的问题。对此,一些学者从新吸收剂开发、吸收装置改进、能量综合利用等方面开展了研究工作 。经济性将是决定这些方法顺利得到应用的重要依据,采用廉价、资源丰富的吸收剂捕集CO2 将大幅度降低工艺成本综合对比,最后选择胺溶液吸收法,理由: 常用的CO2 回收利用方法有:(1)溶剂吸收法:使用溶剂对CO2

2、 进行吸收和解吸,CO2 浓度可达98以上。该法只适合于从低浓度CO2 废气中回收CO2,且流程复杂,操作成本高;(2)变压吸附法:采用固体吸附剂吸附混合气中的CO2 ,浓度可达60以上。该法只适合于从化肥厂变换气中脱除CO2 ,且CO2 浓度太低不能作为产品使用;(3)有机膜分离法:利用中空纤维膜在高压下分离CO2 ,只适用于气源干净、需用CO2 浓度不高于90的场合,目前该技术国内处于开发阶段;(4)催化燃烧法:利用催化剂和纯O2 把CO2 中的可燃烧杂质转换成CO2 和水。该法只能脱除可燃杂质,能耗和成本高,已被淘汰。技术特色与优势 采用化学吸收法进行燃烧后CO2捕集,具有吸收速度快、吸

3、收能力强、处理量大、回收CO2纯度高等优点; 设置烟气预处理系统,脱除烟气脱硫后携带的粉尘、水等杂质,同时使用抗氧化剂和缓蚀剂,吸收剂消耗低,设备腐蚀小; CO2捕集工艺采用贫富液换热器、CO2冷却器等多级换热,热量综合利用,系统能耗低; 采用尾气洗涤、气液分离等系统,充分回收尾气中的胺溶液,并保持整个捕集系统的水平衡,胺溶液和水消耗量低。 工艺流程 烟气CO2捕集系统由烟气预处理系统、填料吸收塔、填料再生塔、排气洗涤系统、溶液煮沸器、胺回收加热器、产品气处理系统(包括冷凝器、气液分离器、压缩机)以及系统水平衡维持系统组成。 脱硫后的烟道气由引风机送入吸收塔,其中CO2被胺溶液吸收,尾气由塔顶

4、排入大气。吸收CO2后的富液由塔底经泵送入换热器,回收热量后送入再生塔。解吸出的CO2气,经处理后送入精处理系统。经过压缩加压、除湿、脱硫、制冷等工序,得到最终产品液态CO2。 如图所示:胺溶液选取:最早研究的是单一胺溶剂,例如已在工业领域应用的一乙醇胺(MEA)水溶液吸收剂,其吸收的主要反应为式(1)至式(3),其中R 为 CH2CH2OH 2RNH2+ C02+ H20一(RNH2)2CO2 (1)(RNH3)2CO2+ CO2十H2O 2RNH3HCO3(2)2RNH2+ CO2 RNHC00NH R (3)各种有机胺单独使用时各有利弊,一、二级胺吸收速率快,但易生成较稳定的氨基甲酸盐,

5、使吸收量减小;三级胺及多级胺吸收负荷提高,但吸收速率较慢。例如,姜世楠 发现MEA 在C02 吸收和解吸过程中会发生副反应,分解成乙醛和氨,还会与C02产生不可逆反应,生成高分子量聚合物,使CO2 吸收量减小。宿辉等比较了各级胺对C02 的吸收情况。结果发现,在308 K、三乙烯四胺(TETA)为10molL的条件下,TETA对Co2 的吸收量比烷基醇胺大。目前,更多的研究着重于采用“高效低耗”的复合吸收剂取代单一吸收剂,其中研究较多的是甲基二乙醇胺(MDEA)溶液与活化剂的复合吸收剂(活化MDEA)。活化MDEA工艺已成为天然气捕集回收CO2 的主流工艺,其主要过程是活化MDEA与天然气在吸

6、收塔内逆流接触,天然气中的酸性组分被MDEA吸收;活化MDEA 富液经闪蒸塔脱除一部分气体用作燃料气,在再生塔内解吸出CO2 ,贫液循环使用 。复合吸收剂中活化剂的浓度影响其吸收性能。艾宁等经测定发现,在3O4 、吸收剂中CO2的摩尔分数为45 %的条件下,485(质量分数,下同)MDEA+50(质量分数)2,3一丁二酮十水的复合溶剂吸收CO2 的速率快于其他两种复合溶剂(485% MDEA+水和485% MDEA+50 %(质量分数)环丁砜+水)。王金莲等 研究分析了3种复合吸收剂不同配比的吸收和再生特性,发现在MDEA 中添加哌嗪(PZ),当复合吸收剂C02负荷为02 molmol、MDE

7、A :PZ=10:04(摩尔比)时,复合吸收剂具有较高的吸收速率(2010 mol(Ls)、较短的再生时间(40rain)和较快的再生率(7777% )。宿辉等研究发现,在TETA一有机醇胺一水三元混合体系中,TETA一三乙醇胺(TEA)一水对CO2。的吸收效果最好,且TETA:TEA=1:1(摩尔比)时,吸收量最大,吸收速率最快。当吸收时间为1426 S、吸收温度为308K时,CO2最大吸收量为5323 molmol。胺溶剂吸收法的吸收速率快,但只适用于低浓度COz气体,且再生能耗大、操作成本较高。工业试验表明,MEA 从烟气中回收C02 能耗约3 767kJkg,通常是不经济的。发展新型吸

8、收剂是降低CO2。吸收能耗的重要途径,日本三菱重工公司与关西电力公司合作开发的位阻胺类CO。吸收剂KSl和KS-2,其回收C02 能耗比MEA约少2O% 。并且,由于KS_1和KS一2比MEA热稳定性好、腐蚀性小,操作所带来的胺类总损失约可减少到常规吸收剂的120(质量比)虽然胺溶液吸收剂具有吸收效率较高等优点,但易发生泄漏、挥发,易造成二次污染及设备腐蚀等。若将液态胺转变为固态胺,则可避免上述问题。郭强I 报道了一种CO2 的固态胺吸收剂,其本质是一种阴离子弱碱性树脂,具有较大的比表面积(50m g)和一定的孔径(50 A左右),初始CO2 吸收率大于95 %。该材料处理CO2 的基本原理是

9、:吸收CO2 前,固态胺吸收剂活性基团先与水形成一种水化胺,然后吸收C02 形成碳酸氢盐;吸收CO2 后,通过加热水蒸气逆向解吸,可使碳酸氢盐分解,从而使固态胺再生。醇胺脱碳工艺主要有一乙醇胺(MEA)、N一甲基二乙醇胺(MDEA)、二乙醇胺(DEA)、三乙醇胺(TEA)、二异丙醇(ADIP)法等。一乙醇胺(MEA)是伯胺,是一种有机强碱,对酸性气体(H2s和CO2 )具有吸收速度快、吸收能力强、残留CO2少、投资省等优点,但也存在再生能耗高、MEA降解损耗大及设备腐蚀严重等缺点,适合于低压混合气中CO2的脱除。N一甲基二乙醇胺(MDEA)是其中性能较好的醇胺类物质,溶液碱性较弱,适合于中、高

10、压混合气中CO2的脱除。三乙醇胺(TEA)溶液碱性很弱,与CO2反应很慢,且溶剂较贵,一般不用。改进措施改造工艺路线31 装置流程来自烟道气总管的气体(150 oC,l 000 Pa)经第l烟气风机加压至6 000 Pa后进入洗涤塔,与来自塔顶喷淋的冷却水逆流接触,气体被冷却、洗涤;从塔底排出的循环水送人循环水系统,由塔顶排出的气体温度降至40 ,经第2烟气风机升压至9 000 Pa进入CO:吸收塔底部;在吸收塔内,气体中的CO:被MEA溶液吸收,未被吸收的尾气在吸收塔上部经洗涤冷却,再经塔顶高效除沫器分离夹带的溶液后直接排人大气,洗涤液经冷却后加压返回吸收塔的洗涤段。富液自塔底由富液泵抽出,

11、加压后首先进入二级贫一富液换热器以及再生气冷凝器,富液被加热至60进入一级贫一富液换热器,温度升至94 ,最后经再生塔顶部喷头喷淋人塔;在再生塔底部,溶液被低压蒸汽加热沸腾,解析出CO:;再生塔底的水蒸气和解析出的CO:上升,与富液逆流接触,进行气提;再生后的MEA贫液(约ll0)从再生塔底引出,经换热器进行热量回收、加压、冷却至40 ,再送回吸收塔的吸收吸收剂改良南化集团研究院开发的从烟道气中回收CO2的工艺技术采用MA复合胺溶剂作为CO。吸收溶剂。MA复合胺溶剂是以一乙醇胺(MEA)为主溶剂,添加了活性胺、抗氧化剂和缓蚀剂组成的适用于回收低分压CO。的优良复合吸收剂,对CO2 具有良好选择性,可在常温常压下吸收烟道气中的CO2 ,通过升温解吸即可释放出CO2 。由于其对CO2具有良好的选择吸收性能和较低的解吸温度,因而采用MA法回收烟道气中的CO2,具有投资省、回收率高、成本低、装置运行稳定、建设周期短等优点。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。