第五章土壤圈ppt课件

第五章土壤圈ppt课件

《第五章土壤圈ppt课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章土壤圈ppt课件(108页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

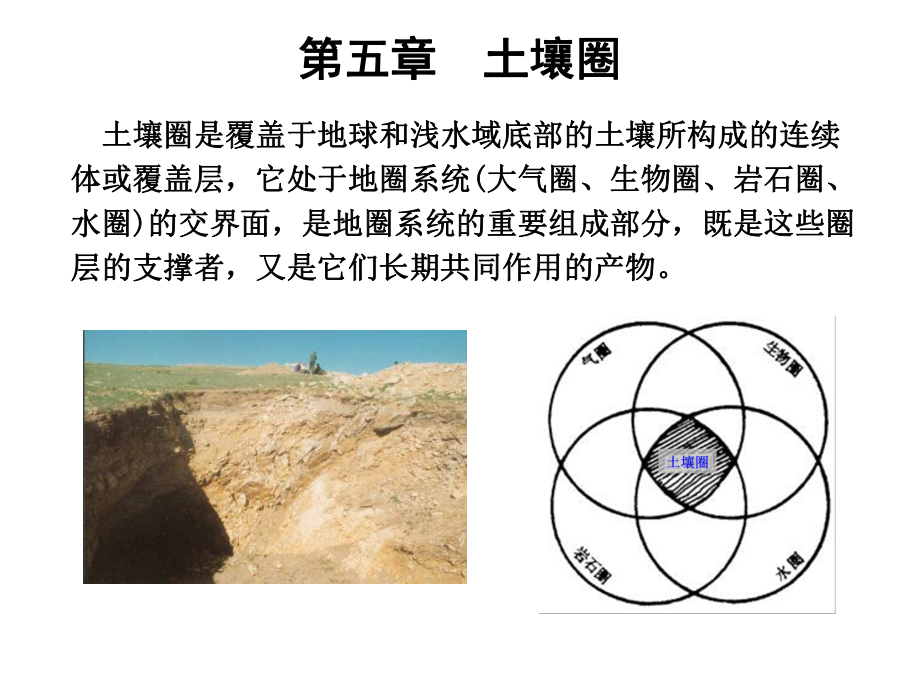

1、第五章第五章 土壤圈土壤圈 土壤圈是覆盖于地球和浅水域底部的土壤所构成的连续土壤圈是覆盖于地球和浅水域底部的土壤所构成的连续体或覆盖层,它处于地圈系统体或覆盖层,它处于地圈系统(大气圈、生物圈、岩石圈、大气圈、生物圈、岩石圈、水圈水圈)的交界面,是地圈系统的重要组成部分,既是这些圈的交界面,是地圈系统的重要组成部分,既是这些圈层的支撑者,又是它们长期共同作用的产物。层的支撑者,又是它们长期共同作用的产物。土壤母质矿物土壤母质矿物为原岩物理风化的产物,地表疏松层为为原岩物理风化的产物,地表疏松层为矿物颗粒与岩块碎屑的混合层,矿物颗粒与岩块碎屑的混合层,次生矿物次生矿物是在地表常温是在地表常温常压

2、下成土过程中新生的矿物。常压下成土过程中新生的矿物。一一.土壤及土壤肥力的概念土壤及土壤肥力的概念第一节第一节 土壤圈的物质组成及特性土壤圈的物质组成及特性土壤的概念:土壤的概念:土壤是地球陆地表面具有土壤是地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构、进行生物活性和孔隙结构、进行物质循环和能量交换的疏松物质循环和能量交换的疏松表层。表层。土壤有五大功能:土壤有五大功能:无机质与有机质的循环无机质与有机质的循环生物栖息生物栖息地建筑物地基地建筑物地基水分供应及洁净水分供应及洁净支持植物生长支持植物生长土壤在陆地生态系统中的功能示意图土壤在陆地生态系统中的功能示意图(据(据BradyBrady,20002

3、000)土壤肥力的概念:土壤肥力的概念:在植物生活全过程中,土壤供应和协调植物生长所需的在植物生活全过程中,土壤供应和协调植物生长所需的水、养分、气、热的能力。它们之间相互联系和相互制约。水、养分、气、热的能力。它们之间相互联系和相互制约。土壤具有肥力是其最本质的特征,是其区别于其它事物土壤具有肥力是其最本质的特征,是其区别于其它事物的标志,是和生物进化同步发展的。的标志,是和生物进化同步发展的。自然肥力:自然肥力:指土壤在自然因子(气候、生物、地形等)综合指土壤在自然因子(气候、生物、地形等)综合作用下所具有的肥力。作用下所具有的肥力。人为肥力:人为肥力:土壤在人为条件熟化土壤在人为条件熟化

4、(耕作、施肥、灌溉等耕作、施肥、灌溉等)作用作用下所表现出来的肥力。下所表现出来的肥力。土壤肥力的发挥与环境条件、社会经济条件、科学技术土壤肥力的发挥与环境条件、社会经济条件、科学技术条件密切相关。条件密切相关。土壤肥力系统分析图土壤肥力系统分析图土壤生态系统组分土壤生态系统组分主要土壤生物图主要土壤生物图二二.土壤圈在地理环境中的地位和作用土壤圈在地理环境中的地位和作用 土壤圈在地理环境中土壤圈在地理环境中总是处于地球大气圈、总是处于地球大气圈、水圈、生物圈和岩石圈水圈、生物圈和岩石圈之间的界面上,是地球之间的界面上,是地球各圈层中最活跃最富生各圈层中最活跃最富生命力的圈层之一,它们命力的圈

5、层之一,它们之间不断地进行物质循之间不断地进行物质循环与能量平衡。环与能量平衡。1 1 土壤圈与生物圈土壤圈与生物圈:养分元素的循环,土壤支持和调节养分元素的循环,土壤支持和调节生物的生长和发育过程,提供植物所需养分、水分和适生物的生长和发育过程,提供植物所需养分、水分和适宜的理化环境,决定自然植被的分布。宜的理化环境,决定自然植被的分布。2 2 土壤圈与水圈土壤圈与水圈:水分平衡与循环,影响降水在陆地和水分平衡与循环,影响降水在陆地和水体的重新分配,影响元素的表生地球化学迁移过程及水体的重新分配,影响元素的表生地球化学迁移过程及水平分布,也影响水圈的化学组成。水平分布,也影响水圈的化学组成。

6、3 3 土壤圈与大气圈:土壤圈与大气圈:大量及痕量气体的交换,影响大气大量及痕量气体的交换,影响大气圈的化学组成,水分与能量平衡;吸收氧气,释放圈的化学组成,水分与能量平衡;吸收氧气,释放COCO2 2、CHCH4 4、H H2 2S S、氮氧化合物和氨气,影响全球大气变化。、氮氧化合物和氨气,影响全球大气变化。4 4 土壤圈与岩石圈:土壤圈与岩石圈:进行金属元素和微量元素的循环,进行金属元素和微量元素的循环,土被覆盖在岩石圈的表层,对其具有一定的保护作用,土被覆盖在岩石圈的表层,对其具有一定的保护作用,减少各种外营力的破坏。减少各种外营力的破坏。土壤圈在地球系统中的地位土壤圈在地球系统中的地

7、位土壤圈对地理环境的作用土壤圈对地理环境的作用1 1 土壤圈与地球生命作用:土壤圈与地球生命作用:包括土壤物质循环的能量包括土壤物质循环的能量变化,生物转化,水循环,碳、氮、硫、磷循环及环变化,生物转化,水循环,碳、氮、硫、磷循环及环境效应境效应 2 2 土壤圈与人类生存条件:土壤圈与人类生存条件:包括土壤资源区域性开发包括土壤资源区域性开发与管理,综合农业中的动态变化,土壤对农林适宜性与管理,综合农业中的动态变化,土壤对农林适宜性评价,营养元素的空间调控,土壤圈的各障碍因素对评价,营养元素的空间调控,土壤圈的各障碍因素对农业生产的限制作用农业生产的限制作用3 3 土壤圈与自然环境:土壤圈与自

8、然环境:包括重金属元素在土壤圈中的包括重金属元素在土壤圈中的空间分布、迁移、转化及动态变化,土壤污染物质的空间分布、迁移、转化及动态变化,土壤污染物质的来源、分布、变化、迁移、浓集对生物环境的影响及来源、分布、变化、迁移、浓集对生物环境的影响及调控;土壤在复合农业生态系统中的功能及优化模式调控;土壤在复合农业生态系统中的功能及优化模式4 4 土壤圈与全球土壤变化:土壤圈与全球土壤变化:包括自然与人为条件包括自然与人为条件下的土壤圈内不同土壤类型历史演变;现代成下的土壤圈内不同土壤类型历史演变;现代成土过程基本特性变化预测;土地退化,土壤痕土过程基本特性变化预测;土地退化,土壤痕量气体的通量及其

9、对温室效应的影响。量气体的通量及其对温室效应的影响。5 5 土壤物质的组成与性质:土壤物质的组成与性质:包括土壤胶体表面的包括土壤胶体表面的性质。土壤中有害物质的化学行为,土壤水分性质。土壤中有害物质的化学行为,土壤水分性质,植物营养元素的化学性质,根据主要微性质,植物营养元素的化学性质,根据主要微生物的生理生态特性,土壤有机质组成,性质,生物的生理生态特性,土壤有机质组成,性质,土壤生态系统的结构,功能等。土壤生态系统的结构,功能等。土壤圈中物质能量循环过程土壤圈中物质能量循环过程地球表层碳素循环过程地球表层碳素循环过程(据(据Enger E D,1998)土壤圈的地位、内涵、功能土壤圈的地

10、位、内涵、功能及研究趋向及研究趋向分支学科及研究内容分支学科及研究内容(一)土壤物理(一)土壤物理 研究土壤中物理现象和过程的土壤学分支。主要研究土研究土壤中物理现象和过程的土壤学分支。主要研究土壤水、气、热运动及其调控的原理,其研究内容包括土壤壤水、气、热运动及其调控的原理,其研究内容包括土壤水分、土壤质地、土壤结构、土壤力学性质、土壤溶质移水分、土壤质地、土壤结构、土壤力学性质、土壤溶质移动及土壤动及土壤植物植物大气连续体大气连续体(SPAC)(SPAC)中的水分运行和能量中的水分运行和能量转移等。转移等。(二)土壤化学(二)土壤化学 研究土壤化学组成,性质及其土壤化学反应过程的分支研究土

11、壤化学组成,性质及其土壤化学反应过程的分支学科。重点研究土壤胶体的组成、性质,及土壤固液界面学科。重点研究土壤胶体的组成、性质,及土壤固液界面发生的系列化学反应。为开展土壤培肥、土壤管理、土壤发生的系列化学反应。为开展土壤培肥、土壤管理、土壤环境保护提供理论依据环境保护提供理论依据 (三)土壤微生物(三)土壤微生物 研究土壤中微生物区系、多样性及其功能和活性的土壤学分研究土壤中微生物区系、多样性及其功能和活性的土壤学分支。研究内容:支。研究内容:1.1.土壤微生物生态;土壤微生物生态;2.2.土壤微生物与土壤物质土壤微生物与土壤物质循环(陆地循环(陆地N,P,S,CN,P,S,C素循环);素循

12、环);3.3.土壤酶活性;土壤酶活性;4.4.土壤微生物与土壤微生物与土壤固氮作用;土壤固氮作用;5.5.根际微生物与菌根;根际微生物与菌根;6.6.土壤微生物之间的相土壤微生物之间的相互作用;互作用;7.7.农业措施对微生物的影响;农业措施对微生物的影响;8.8.土壤微生物与土壤的土壤微生物与土壤的污染防治;污染防治;9.9.有益微生物的农业应用。有益微生物的农业应用。(四)土壤生物化学(四)土壤生物化学 研究土壤中的有机质组成,结构及生物化学转化过程的土壤研究土壤中的有机质组成,结构及生物化学转化过程的土壤学分支学科,研究内容包括:学分支学科,研究内容包括:1.1.土壤腐殖质形成,特性、及

13、其对土壤肥力的影响;土壤腐殖质形成,特性、及其对土壤肥力的影响;2.2.土壤碳、氮、磷、硫的生物转化(有机碳、氮矿化作用和腐土壤碳、氮、磷、硫的生物转化(有机碳、氮矿化作用和腐殖化作用);殖化作用);3.3.土壤酶活性;土壤酶活性;4.4.有机生物制剂包括有机农药、杀虫剂、除草剂的生物降解及有机生物制剂包括有机农药、杀虫剂、除草剂的生物降解及其对环境污染的影响等。其对环境污染的影响等。(五)土壤地理学(五)土壤地理学 研究土壤发生、演变、分类、分布规律及其与地理环境之间关系研究土壤发生、演变、分类、分布规律及其与地理环境之间关系的土壤学分支科学,是由土壤学与自然地理学交叉发展而成的边缘的土壤学

14、分支科学,是由土壤学与自然地理学交叉发展而成的边缘学科。主要研究内容包括学科。主要研究内容包括:1.1.土壤发生和分类:土壤发生和分类:重点研究土壤形成与自然成土因子和人为活动的复杂关系,地球重点研究土壤形成与自然成土因子和人为活动的复杂关系,地球表层系统多样性土壤的形成特点和机理,在此基础上,根据土壤的表层系统多样性土壤的形成特点和机理,在此基础上,根据土壤的发生发育过程、土壤诊断学属性进行土壤分类。发生发育过程、土壤诊断学属性进行土壤分类。2.2.土壤分布规律:土壤分布规律:土壤是一个时间上处于动态、空间上具有垂和水平方向上分异性土壤是一个时间上处于动态、空间上具有垂和水平方向上分异性的三

15、维连续体,搞清土壤和土被结构在地面空间上的分布规律,可的三维连续体,搞清土壤和土被结构在地面空间上的分布规律,可以为因地制宜合理利用和保护土壤资源,搞好农业区划及生产布局,以为因地制宜合理利用和保护土壤资源,搞好农业区划及生产布局,改善生态环境提供科学依据。改善生态环境提供科学依据。3.3.土壤调查制图和土壤质量评价;土壤调查制图和土壤质量评价;主要研究内容是应用现代新技术(如主要研究内容是应用现代新技术(如3S3S技术),建立土壤数据库技术),建立土壤数据库和土壤信息系统;研究土壤质量评价标准、指标体系和退化土壤的和土壤信息系统;研究土壤质量评价标准、指标体系和退化土壤的恢复重建技术与措施。

16、恢复重建技术与措施。土壤剖面土壤剖面:自地表向下直到土壤母质的垂直切面自地表向下直到土壤母质的垂直切面称为土壤剖面。这些土层大致呈水平状,称为土壤剖面。这些土层大致呈水平状,是土壤成土过程中物质发生淋溶、淀积、是土壤成土过程中物质发生淋溶、淀积、迁移和转化形成的。迁移和转化形成的。三三.土壤形态土壤形态 土壤形态是指土壤和土壤剖面外部形态土壤形态是指土壤和土壤剖面外部形态特征特征(土壤剖面构造、颜色、质地构造、土壤剖面构造、颜色、质地构造、结持性、孔隙度结持性、孔隙度)。这些特征是成土过程。这些特征是成土过程的反应和外部表现,以土壤的外部形态,的反应和外部表现,以土壤的外部形态,可以区分土壤和

17、风化壳的差别,是推断可以区分土壤和风化壳的差别,是推断土壤形成过程、判断土壤发育阶段的依土壤形成过程、判断土壤发育阶段的依据,也是区别各土类的重要依据。据,也是区别各土类的重要依据。自然土壤剖面发生层的划分和命名自然土壤剖面发生层的划分和命名有机层(有机层(O O):以分解或未分解的有机质为主的土层。它:以分解或未分解的有机质为主的土层。它可以位于土壤的表层,也可以被埋藏于一定的深度可以位于土壤的表层,也可以被埋藏于一定的深度腐殖质层(腐殖质层(A A):形成于表层或位于:形成于表层或位于O O层之下的发生层。层之下的发生层。土层中混有有机物质,或具有耕作、放牧或类似的扰动土层中混有有机物质,

18、或具有耕作、放牧或类似的扰动作用作用淋溶层(淋溶层(E E):硅酸盐粘粒、铁、铝等单独或一起淋失,:硅酸盐粘粒、铁、铝等单独或一起淋失,石英或其它抗风化矿物的砂粒或粉粒相对富集的矿质发石英或其它抗风化矿物的砂粒或粉粒相对富集的矿质发生层。该层一般接近表层,位于生层。该层一般接近表层,位于O O层或层或A A层之下,层之下,B B层之上层之上淀积层(淀积层(B B):在上述各层之下,并具有以下性质:在上述各层之下,并具有以下性质硅酸盐粘粒、铁、铝、腐殖质、碳酸盐、石膏或硅的淀积硅酸盐粘粒、铁、铝、腐殖质、碳酸盐、石膏或硅的淀积或碳酸盐的淋失或碳酸盐的淋失残余二、三氧化物的富集残余二、三氧化物的富

19、集 有大量二、三氧化物胶膜有大量二、三氧化物胶膜 具粒状、块状或棱柱状结构具粒状、块状或棱柱状结构母质层(母质层(C C):多数是矿质土层,但有机的湖积层和黄土层等:多数是矿质土层,但有机的湖积层和黄土层等也划为也划为C C层层 基岩(基岩(R R):坚硬岩石:坚硬岩石 一般将兼有两种主要发生层特征的土层称为过渡层,如一般将兼有两种主要发生层特征的土层称为过渡层,如ABAB层,层,BCBC层,层,BABA层,层,CBCB层等,前一个字母代表优势土层层等,前一个字母代表优势土层耕作土壤剖面耕作土壤剖面耕作层(表土层)耕作层(表土层)属人为表层类,包括灌淤表层,堆垫表层和肥熟表层。属人为表层类,包

20、括灌淤表层,堆垫表层和肥熟表层。土性疏松、结构良好、有机质含量高、颜色较暗、肥土性疏松、结构良好、有机质含量高、颜色较暗、肥力水平较高力水平较高犁底层(亚表土层)犁底层(亚表土层)在耕作层之下,土壤呈层片状结构,紧实,腐殖质含在耕作层之下,土壤呈层片状结构,紧实,腐殖质含量比上层少量比上层少心土层(生土层)心土层(生土层)在犁底层之下,受耕作影响小,淀积作用明显,颜色在犁底层之下,受耕作影响小,淀积作用明显,颜色较浅较浅底土层(死土层)底土层(死土层)几乎未受耕作影响,根系少,土壤未发育,仍保留母几乎未受耕作影响,根系少,土壤未发育,仍保留母质特征质特征土壤的一般形态特征土壤的一般形态特征 土

21、壤发生层基本特征包括土壤的颜色、质地、结构、紧土壤发生层基本特征包括土壤的颜色、质地、结构、紧实度、孔隙状况、干湿度、新生体及侵入体等。实度、孔隙状况、干湿度、新生体及侵入体等。颜色:颜色:世界上许多土壤类型是按照其颜色来命名的,如红世界上许多土壤类型是按照其颜色来命名的,如红壤、黄壤、黑钙土、栗钙土等。壤、黄壤、黑钙土、栗钙土等。质地:质地:是指土壤颗粒的大小、粗细及其匹配状况,即土壤是指土壤颗粒的大小、粗细及其匹配状况,即土壤的组合特征。按砂粒、粉砂粒和粘粒三种粒级的百分数,的组合特征。按砂粒、粉砂粒和粘粒三种粒级的百分数,可划分为砂土、壤土、粘土三类可划分为砂土、壤土、粘土三类。结构:结

22、构:指土壤颗粒粘结状况,土壤中固体颗粒一般相互粘指土壤颗粒粘结状况,土壤中固体颗粒一般相互粘结在一起,形成一定形状和大小的团聚物,称为结构体结在一起,形成一定形状和大小的团聚物,称为结构体(片片状、柱状、棱柱状、角块状、粒状、团粒状等结构状、柱状、棱柱状、角块状、粒状、团粒状等结构)。结持性:结持性:又称为土壤紧实度,系指土壤对机械应力所表现又称为土壤紧实度,系指土壤对机械应力所表现出来的状态。一般用小刀插入土壤中,视用力的大小来衡出来的状态。一般用小刀插入土壤中,视用力的大小来衡量,分为极紧实、紧实、稍紧实、疏松等级别。量,分为极紧实、紧实、稍紧实、疏松等级别。孔隙状况:孔隙状况:是指土粒之

23、间存在的空间。决定土壤中液气两是指土粒之间存在的空间。决定土壤中液气两相的共存状态,并影响土壤养分和温度状况。可分为微孔相的共存状态,并影响土壤养分和温度状况。可分为微孔隙、很细孔隙、细孔隙、中孔隙、粗孔隙、很粗孔隙及少隙、很细孔隙、细孔隙、中孔隙、粗孔隙、很粗孔隙及少孔隙、中孔隙、多孔隙等级别。孔隙、中孔隙、多孔隙等级别。干湿度:干湿度:反映土壤中水分含量的多少。在野外靠人手对土反映土壤中水分含量的多少。在野外靠人手对土壤感觉凉湿的程度及用手指压挤土壤是否出水的情况来判壤感觉凉湿的程度及用手指压挤土壤是否出水的情况来判断,常分为干、润、潮、湿等级别。断,常分为干、润、潮、湿等级别。新生体:新

24、生体:是指土壤发育过程中物质重新淋溶淀积和聚集而是指土壤发育过程中物质重新淋溶淀积和聚集而形成的新物质,包括化学起源(易溶盐类、石膏、碳酸钙、形成的新物质,包括化学起源(易溶盐类、石膏、碳酸钙、锈斑与铁锰结核)和生物起源(蚯蚓及其它动物的排泄物、锈斑与铁锰结核)和生物起源(蚯蚓及其它动物的排泄物、蠕虫穴、鼠穴斑、根孔等蠕虫穴、鼠穴斑、根孔等)两种。)两种。侵入体:侵入体:指由外界进入土壤的特殊物质(碎石、砾石、瓦指由外界进入土壤的特殊物质(碎石、砾石、瓦片、砖块、玻璃、金属遗物等)。片、砖块、玻璃、金属遗物等)。单粒结构单粒结构粒状结构粒状结构片状结构片状结构快状结构快状结构柱状结构柱状结构棱

25、柱状结构棱柱状结构土壤结构类型图土壤结构类型图土壤母质层土壤母质层土壤腐殖质层(土壤腐殖质层(AhAh层)层)砖红壤砖红壤土壤剖面土壤剖面黄棕壤土壤剖面黄棕壤土壤剖面夏威夷红土剖面夏威夷红土剖面黑土剖面黑土剖面 四四.土壤物质组成土壤物质组成土壤由固相、液相和气相等三相物质组成。固相包括土壤由固相、液相和气相等三相物质组成。固相包括矿物质、有机质和一些活的微生物。矿物质、有机质和一些活的微生物。按重量计按重量计,矿物,矿物质占固相部分质占固相部分95%95%,有机质占,有机质占5%5%。(一)土壤矿物质(一)土壤矿物质 土壤矿物质基本上来土壤矿物质基本上来自成土母质,母质又起自成土母质,母质又

26、起源于岩石,按成因分为源于岩石,按成因分为原生矿物和次生矿物两原生矿物和次生矿物两大类。大类。土壤的组成(按容积计)土壤的组成(按容积计)原生矿物原生矿物:各种岩石受到不同程度的物理风化而未各种岩石受到不同程度的物理风化而未经化学风化的碎屑物,其原有的化学组成和晶体结构均经化学风化的碎屑物,其原有的化学组成和晶体结构均未改变。未改变。次生矿物次生矿物:由原生矿物质经风化后重新形成的新矿由原生矿物质经风化后重新形成的新矿物。土壤次生矿物分为三类:简单盐类、次生氧化物类物。土壤次生矿物分为三类:简单盐类、次生氧化物类和次生铝硅酸盐类。和次生铝硅酸盐类。土壤矿物主要元素组成:土壤矿物主要元素组成:地

27、壳中已知的地壳中已知的9090多种元多种元素土壤中都存在,但含量较多的十余种包括氧、硅、铝、素土壤中都存在,但含量较多的十余种包括氧、硅、铝、铁、钙、镁、钛、钾、磷、硫及一些微量元素如锰、锌、铁、钙、镁、钛、钾、磷、硫及一些微量元素如锰、锌、硼、钼等。从含量看,前四种元素所占比例最多,若以硼、钼等。从含量看,前四种元素所占比例最多,若以SiOSiO2 2、A1A12 2O O3 3、FeFe2 2O O3 3氧化物形式而言,三者之和占土壤矿氧化物形式而言,三者之和占土壤矿物部分的物部分的7575。(二二)土壤有机质土壤有机质 土壤有机质:土壤有机质:概指土壤中动植物残体、微生物体及其分解概指土

28、壤中动植物残体、微生物体及其分解和生成的物质(土壤固相组成部分)。是植物和微生物生和生成的物质(土壤固相组成部分)。是植物和微生物生命活动所需养分和能量的来源。土壤有机质数量随少,然命活动所需养分和能量的来源。土壤有机质数量随少,然而是土壤中最基础的物质,对土壤土壤理化性质和肥力有而是土壤中最基础的物质,对土壤土壤理化性质和肥力有直接影响。直接影响。土壤有机质包括两大类,第一类为非特殊性有机质,主要土壤有机质包括两大类,第一类为非特殊性有机质,主要是动植物残体及其分解的中间产物(蛋白质、糖类、有机是动植物残体及其分解的中间产物(蛋白质、糖类、有机酸等酸等),占有机质总量的),占有机质总量的l0

29、-15;第二类为土壤腐殖质、;第二类为土壤腐殖质、是土壤中特殊的有机物质,主要是动植物残体通过微生物是土壤中特殊的有机物质,主要是动植物残体通过微生物作用发生转化而成,占土壤有机质的作用发生转化而成,占土壤有机质的85-90。3.3.有机质的转化有机质的转化 矿质化过程矿质化过程:指进入土壤的动植物残体,在土壤指进入土壤的动植物残体,在土壤微生物的参与下,把复杂的有机质分解为简单有机微生物的参与下,把复杂的有机质分解为简单有机质的过程。质的过程。腐殖质化过程腐殖质化过程:是进入土壤的动植物残体,在土是进入土壤的动植物残体,在土壤微生物的作用下分解后再缩合和聚合成一系列黑壤微生物的作用下分解后再

30、缩合和聚合成一系列黑褐色高分子有机物的过程。褐色高分子有机物的过程。1.1.土壤有机质的化学组成土壤有机质的化学组成 包括碳水化合物、含氮化合物、木质素、含硫和含磷包括碳水化合物、含氮化合物、木质素、含硫和含磷化合物。化合物。2.2.土壤微生物对有机质转化的作用土壤微生物对有机质转化的作用 土壤中的细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等是土壤中的细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等是土壤有机质转化的主要动力。土壤有机质转化的主要动力。印度印度24等温沿线区表土有机碳含量与年降水量关系等温沿线区表土有机碳含量与年降水量关系(据据Jenny,1983)4.4.有机质对土壤肥力的作用有机质对土壤肥力的

31、作用土壤有机质含有丰富的植物所需营养元素和多种微量土壤有机质含有丰富的植物所需营养元素和多种微量元素,不断供应植物吸收利用。元素,不断供应植物吸收利用。土壤有机质具有较强的代换能力,可以大量吸收保存土壤有机质具有较强的代换能力,可以大量吸收保存植物养分,以免淋溶损失。植物养分,以免淋溶损失。土壤有机质和氨基酸等是络合剂,与钙镁铝形成稳定土壤有机质和氨基酸等是络合剂,与钙镁铝形成稳定性络合物,能提高无机磷酸盐溶解性。性络合物,能提高无机磷酸盐溶解性。二、三羧基酸与金属离子形成稳定络合物的能力较强,二、三羧基酸与金属离子形成稳定络合物的能力较强,有活化土壤微量元素的作用。有活化土壤微量元素的作用。

32、土壤有机胶体是一种具有多价酸根的有机弱酸,其盐土壤有机胶体是一种具有多价酸根的有机弱酸,其盐类具有两性胶体的作用,有很强缓冲酸碱的能力。类具有两性胶体的作用,有很强缓冲酸碱的能力。腐殖质是胶结剂,能使土壤形成良好的团粒结构,改腐殖质是胶结剂,能使土壤形成良好的团粒结构,改善土壤耕作。善土壤耕作。腐殖质色暗,可增加土壤吸热能力,同时其导热性小,腐殖质色暗,可增加土壤吸热能力,同时其导热性小,有利于保温。有利于保温。(三三)土壤水分土壤水分 土壤水分是土壤重要组成成土壤水分是土壤重要组成成分和重要的肥力因素。它不仅分和重要的肥力因素。它不仅是植物生活所必需的生态因子,是植物生活所必需的生态因子,而

33、且也是土壤生态系统中物质而且也是土壤生态系统中物质和能量流动的介质,它存在于和能量流动的介质,它存在于孔隙中。孔隙中。土壤水分来源:土壤水分来源:降水、地下降水、地下水和灌溉用水。水和灌溉用水。土壤水分消耗:土壤水分消耗:土壤蒸发,土壤蒸发,植物吸收利用和蒸腾,水分的植物吸收利用和蒸腾,水分的渗漏和径流。渗漏和径流。水水=水水收入收入-水水支出支出 土壤水分平衡:土壤水分平衡:土壤水分的收入和损耗使土壤含水土壤水分的收入和损耗使土壤含水量相应变化的情况,其表达式为:量相应变化的情况,其表达式为:土壤水分含量受土壤水分收入和消耗的制约,当水分收入土壤水分含量受土壤水分收入和消耗的制约,当水分收入

34、大于消耗时,土壤水分含量增大,反之则减小,当收入和大于消耗时,土壤水分含量增大,反之则减小,当收入和消耗相等时,土壤水分的含量保持不变(动态平衡)消耗相等时,土壤水分的含量保持不变(动态平衡)土壤水分类型划分表土壤水分类型划分表土壤水分有效性综合示意图土壤水分有效性综合示意图凋萎系数与田间持水量之间的土壤水分凋萎系数与田间持水量之间的土壤水分 土壤空气是存在于土壤中的气体的总称。是土壤的土壤空气是存在于土壤中的气体的总称。是土壤的重要组成之一。主要来自于大气,组成成分和大气基重要组成之一。主要来自于大气,组成成分和大气基本相似,质和量上与大气有所不同。本相似,质和量上与大气有所不同。土壤空气与

35、大气组成的差异土壤空气与大气组成的差异土壤空气中二氧化碳含量远大于大气。土壤空气中二氧化碳含量远大于大气。土壤空气中氧含量低于大气。土壤空气中氧含量低于大气。土壤空气中相对湿度高于大气。土壤空气中相对湿度高于大气。土壤空气中常常出现一些微生物活动所产生的还原土壤空气中常常出现一些微生物活动所产生的还原性气体,如甲烷、硫化氢等,在某些情况下甚至可性气体,如甲烷、硫化氢等,在某些情况下甚至可能产生磷化氢及二硫化碳等气体,严重危害作物生能产生磷化氢及二硫化碳等气体,严重危害作物生长。长。(四四)土壤空气土壤空气五五.土壤物质之间的相互作用土壤物质之间的相互作用(一)(一)土壤机械组成土壤机械组成 组

36、成土壤大小不同的土粒按不同比例混合在一起表现组成土壤大小不同的土粒按不同比例混合在一起表现出来的土壤粗细状况称土壤的机械组成或出来的土壤粗细状况称土壤的机械组成或土壤质地土壤质地。土壤质地土壤质地:土壤质地系指组成土壤的砂粒、粉粒及粘粒等不同大土壤质地系指组成土壤的砂粒、粉粒及粘粒等不同大小之矿物粒子的含量百分比,一般大于小之矿物粒子的含量百分比,一般大于2 mm2 mm以上的石以上的石砾则不考虑在内。砾则不考虑在内。土壤质地分类:土壤质地分类:土壤质地是根据土壤的颗粒组成划分的土壤类型。土土壤质地是根据土壤的颗粒组成划分的土壤类型。土壤质地一般分为砂土、壤土和粘土三类。壤质地一般分为砂土、壤

37、土和粘土三类。土土壤壤粒粒级级划划分分标标准准 单粒直径(mm)中国制 国际制 前苏联制(卡庆斯基)美国制 石 石砾 石砾 石砾 粗砂粒 砾 粗、中砂 细砂粒 砂粒 粗砂粒 细砂 砂粒 粗粉粒 细砂粒 砂粒 细粉粒 粉粒 粗粉粒 物理性砂粒 中粉粒 泥粒(粗粘粒)粉粒 粉砂 3.0 2.0 1.0 0.25 0.2 0.05 0.01 0.005 0.002 0.001 胶粒(粘粒)粘粒 细粉粘 物理性粘粒 粘粒 注:中国制为中国科学院南京土壤研究所和西北水土保研究所拟订;国际制为国际土壤学会通过的分类制。土壤发生层基本特征土壤发生层基本特征 国际制土壤质地分类三角国际制土壤质地分类三角 美国

38、土壤质地分类三角美国土壤质地分类三角我国土壤质地分类我国土壤质地分类质地组质地组质地名称质地名称颗粒组成颗粒组成(粒粒/毫升毫升)(%)(%)砂粒砂粒1-0.05粗粉砂粗粉砂0.05-0.01胶粒胶粒70-细砂土细砂土60-70-2040粉粉 土土402040粘壤土粘壤土205040土壤质地的性质土壤质地的性质土壤质地影响土壤水分、空气和热量的运动,也影土壤质地影响土壤水分、空气和热量的运动,也影响养分的转化。质地和有效水容量之间有密切关系;响养分的转化。质地和有效水容量之间有密切关系;不同质地的土壤毛管水传导度不同,砂土和砾质土不同质地的土壤毛管水传导度不同,砂土和砾质土孔隙度大,传导度很低

39、;孔隙适中的壤质土毛管上孔隙度大,传导度很低;孔隙适中的壤质土毛管上升速率最大。升速率最大。土壤质地影响土壤结构类型,含粘土高的土壤易形土壤质地影响土壤结构类型,含粘土高的土壤易形成水稳定性团聚体和裂隙,细砂或极细砂比例大的成水稳定性团聚体和裂隙,细砂或极细砂比例大的土壤只能形成不稳定结构,粗砂无法团聚。土壤只能形成不稳定结构,粗砂无法团聚。不同质地土壤的有效水分含量不同质地土壤的有效水分含量(二)土壤胶体的性质(二)土壤胶体的性质胶体分类:胶体分类:土壤矿质胶体:土壤矿质胶体:包括次生硅酸盐,简单的铁、铝氧化物,包括次生硅酸盐,简单的铁、铝氧化物,二氧化硅等。二氧化硅等。有机胶体:有机胶体:

40、包括腐殖质有机酸蛋白质及其衍生物等大分包括腐殖质有机酸蛋白质及其衍生物等大分子有机化合物。子有机化合物。有机无机复合胶体:有机无机复合胶体:土中有机胶体和无机胶体通过各种土中有机胶体和无机胶体通过各种键键(桥桥)力相结合的有机力相结合的有机-无机复合体。无机复合体。土壤胶体性质:土壤胶体性质:巨大的表面和表面能、带电性巨大的表面和表面能、带电性(大部分带负电荷大部分带负电荷)、分散、分散和凝聚性和凝聚性 土壤的离子交换:土壤的离子交换:土壤胶体表面与溶液介质中电荷符号相同的离子相交换。土壤胶体表面与溶液介质中电荷符号相同的离子相交换。土壤胶体是指土壤中高度分散粒径在土壤胶体是指土壤中高度分散粒

41、径在1 1100 m100 mm(nm)m(nm)之之间的物质。很多物理和化学性质都与胶体有直接关系间的物质。很多物理和化学性质都与胶体有直接关系(三)土壤溶液(三)土壤溶液不纯净的降水及其在土壤中接纳的不纯净的降水及其在土壤中接纳的O O2 2、COCO2 2、N N2 2等溶等溶解性气体解性气体无机盐类,无机盐类,CaCa、MgMg、K K、NaNa和氨和氨有机化合物类,如各种单糖、多糖、有机酸、蛋白有机化合物类,如各种单糖、多糖、有机酸、蛋白质及其衍生物类质及其衍生物类无机胶体类,如各种粘粒矿物和铁、铝三氧化物无机胶体类,如各种粘粒矿物和铁、铝三氧化物络合物类,如铁、铝有机络合物络合物类

42、,如铁、铝有机络合物土壤溶液是土壤中水分及其所含溶质的总称。溶液土壤溶液是土壤中水分及其所含溶质的总称。溶液中所含物质有以下几类:中所含物质有以下几类:土壤的酸碱反应:土壤的酸碱反应:指土壤中的酸性物质和碱性物质解离出指土壤中的酸性物质和碱性物质解离出 H H+和和 HOHO数量中和的结果。数量中和的结果。土壤的氧化还原反应:氧化剂物质与还原剂物土壤的氧化还原反应:氧化剂物质与还原剂物质的电子得失过程质的电子得失过程 氧化剂氧化剂 m+m+n +n 电子电子 还原剂还原剂m-nm-n 土壤的缓冲性:土壤的缓冲性:土壤加酸或加碱时具有缓冲酸碱度改变的能力。土壤加酸或加碱时具有缓冲酸碱度改变的能力

43、。主要来自土壤胶体及其吸附的阳离子和土壤所含主要来自土壤胶体及其吸附的阳离子和土壤所含的弱酸及其盐类的弱酸及其盐类土壤反应分土壤反应分级级强酸性强酸性酸酸 性性微酸性微酸性中中 性性碱碱 性性强碱性强碱性 土壤土壤pHpH值值8.5土壤中可能土壤中可能存在的成分存在的成分游离硫游离硫酸大量酸大量活性铁活性铁铝铝交换性交换性铝铝交换性交换性氢,有氢,有机酸机酸盐基饱盐基饱和,交和,交换性钙换性钙为主。为主。盐基饱和,有盐基饱和,有碳酸钙,可能碳酸钙,可能有石膏,芒硝有石膏,芒硝和其它易溶性和其它易溶性与交换性与交换性NaNa。盐基饱盐基饱和,有和,有游离碳游离碳酸钠交酸钠交换性换性NaNa+含量

44、高含量高按按pHpH值划分的土壤类型值划分的土壤类型 20012001年全国降水年全国降水pHpH值分布图值分布图 中国土壤有机碳密度(中国土壤有机碳密度(0100cm)分布)分布 第二节第二节 土壤形成与地理环境的关系土壤形成与地理环境的关系 的。母质层与环境之的。母质层与环境之间发生了频繁的物质间发生了频繁的物质能量交换和转化形成能量交换和转化形成土壤腐殖质和粘土矿土壤腐殖质和粘土矿物,发育了层次分明物,发育了层次分明的土壤剖面,也出现的土壤剖面,也出现了具有肥力的土壤。了具有肥力的土壤。土壤是成土母质在一定水热条件和生物作用下,土壤是成土母质在一定水热条件和生物作用下,并经过一系列的物理

45、、化学和生物化学过程形成并经过一系列的物理、化学和生物化学过程形成一一.成土因素学说成土因素学说 为土壤;为土壤;K为气候;为气候;O为生物为生物;E为岩石;为岩石;P为地形;为地形;T为时间为时间德国科学家亚历山大德国科学家亚历山大封封洪堡在洪堡在亚洲地质学和气候学亚洲地质学和气候学片断片断中,揭示了欧亚大陆中西部气候与植被的规律性变中,揭示了欧亚大陆中西部气候与植被的规律性变化;俄国现代土壤地理学奠基人道库恰耶夫,化;俄国现代土壤地理学奠基人道库恰耶夫,1919世纪末在世纪末在科学调查的基础上,将广阔地域土壤与其自然条件联系起科学调查的基础上,将广阔地域土壤与其自然条件联系起来,创立了成土

46、因素学说。来,创立了成土因素学说。其函数关系方程其函数关系方程 =f(K,O,E,P)T 土壤是母质、气候、生物、地形和时间五大自然因土壤是母质、气候、生物、地形和时间五大自然因素综合作用的产物。素综合作用的产物。所有的成土因素始终同时存在并同等重要和相互不所有的成土因素始终同时存在并同等重要和相互不可替代地参与了土壤形成过程。可替代地参与了土壤形成过程。土壤永远受制于成土因素的发展变化而不断地形成土壤永远受制于成土因素的发展变化而不断地形成演化;土壤是一个运动着的和有生有灭或有进有退演化;土壤是一个运动着的和有生有灭或有进有退的自然体。的自然体。土壤形成因素存在着地理分布规律,特别是有由极土

47、壤形成因素存在着地理分布规律,特别是有由极地经温带至赤道的地带性规律。地经温带至赤道的地带性规律。基本观点基本观点2020世纪世纪4040年代美国土壤学者詹尼年代美国土壤学者詹尼(H(HJenny)Jenny)提出与道库恰提出与道库恰耶夫相似的函数关系式耶夫相似的函数关系式式中,式中,S S为土壤;为土壤;CLCL为气候;为气候;O O为生物;为生物;R R为地形;为地形;P P为母质;为母质;T T为时间;点号为尚未确定的其他因素。为时间;点号为尚未确定的其他因素。根据各种成土因素的地区性组合,以及某一因素在土壤形根据各种成土因素的地区性组合,以及某一因素在土壤形成中所起的主导作用,他又提出

48、下列各种函数式:成中所起的主导作用,他又提出下列各种函数式:二二.成土因素对土壤形成的作用成土因素对土壤形成的作用(一一)母质因素母质因素岩石风化的产物称成土母质,简称母质,是土壤岩石风化的产物称成土母质,简称母质,是土壤形成的物质基础。形成的物质基础。多数土壤的属性均继承了母质的特性。多数土壤的属性均继承了母质的特性。母质层具有不同的质地层可影响土壤的物质迁移母质层具有不同的质地层可影响土壤的物质迁移转化过程。转化过程。不同母质对土壤的次生矿物有影响。不同母质对土壤的次生矿物有影响。不同母质所形成的土壤养分状况不相同。不同母质所形成的土壤养分状况不相同。成土母质影响土壤的质地成土母质影响土壤

49、的质地 (二)气候因素(二)气候因素 气候因素影响土壤水热状况,而水热状况又直接气候因素影响土壤水热状况,而水热状况又直接或间接地影响岩石的风化过程、高等植物和低等植或间接地影响岩石的风化过程、高等植物和低等植物及微生物的活动、土壤溶液和土壤空气的迁移转物及微生物的活动、土壤溶液和土壤空气的迁移转化过程。因此决定了土壤中的物理、化学和生物的化过程。因此决定了土壤中的物理、化学和生物的作用过程,影响土壤形成过程的方向和强度。作用过程,影响土壤形成过程的方向和强度。气候影响次生矿物的形成,气候影响岩石矿物风气候影响次生矿物的形成,气候影响岩石矿物风化强度,气候对土壤有机质的积累和分解起重要作化强度

50、,气候对土壤有机质的积累和分解起重要作用,气候影响土壤微生物的数量和种类,气候影响用,气候影响土壤微生物的数量和种类,气候影响土壤的地带性分布规律。土壤的地带性分布规律。一般情况下,一般情况下,降水量降水量增加和增加和温度温度增高,岩石矿物的风化作增高,岩石矿物的风化作用加强,土壤粘粒含量增多。用加强,土壤粘粒含量增多。矿物的风化有物理作用和化学作用,其风化速度与温度有矿物的风化有物理作用和化学作用,其风化速度与温度有关,当温度增加关,当温度增加1010时,化学反应速度平均增长时,化学反应速度平均增长2 23 3倍;温倍;温度由度由00增到增到55时,土壤水中化合物的离解度增加时,土壤水中化合

51、物的离解度增加7 7倍;热倍;热带风化强度比寒带高带风化强度比寒带高1010倍,比温带高倍,比温带高3 3倍。倍。潮湿积水和长期冰冻地区有利于有机质积累,而干旱、高潮湿积水和长期冰冻地区有利于有机质积累,而干旱、高温、好气、微生物活跃地区有机质矿化速度快,积累少。因温、好气、微生物活跃地区有机质矿化速度快,积累少。因此,黑土分布地区,气候冷湿、有机质积累量高;栗钙土分此,黑土分布地区,气候冷湿、有机质积累量高;栗钙土分布地区气候属半干旱,有机质质含量低。布地区气候属半干旱,有机质质含量低。气候影响土壤微生物的数量和种类:微生物在草甸土中数气候影响土壤微生物的数量和种类:微生物在草甸土中数量最多

52、,黑土中每克土含微生物可达数千万个;而在栗钙土、量最多,黑土中每克土含微生物可达数千万个;而在栗钙土、棕钙土和灰钙土中微生物含量在数百万到数千万个之间:红棕钙土和灰钙土中微生物含量在数百万到数千万个之间:红壤和砖红壤中较少。壤和砖红壤中较少。(三)生物因素(三)生物因素 土壤形成的生物因素包括植物、土壤微生物和土壤动物,土壤形成的生物因素包括植物、土壤微生物和土壤动物,它们是土壤有机质的制造者,也是分解者,是土壤发生发它们是土壤有机质的制造者,也是分解者,是土壤发生发展过程中最活跃因素。展过程中最活跃因素。绿色植物利用太阳能进行光合作用制造成活体有机质,绿色植物利用太阳能进行光合作用制造成活体

53、有机质,再以有机生物残体形式聚集于母质表层,推动了土壤的形再以有机生物残体形式聚集于母质表层,推动了土壤的形成和演化。成和演化。土壤微生物分解动植物有机残体释放其中潜藏的能量和土壤微生物分解动植物有机残体释放其中潜藏的能量和养分供生物再吸收利用促进土壤肥力不断发展;还参与土养分供生物再吸收利用促进土壤肥力不断发展;还参与土壤腐殖质的形成。壤腐殖质的形成。土壤中的原生动物,各种昆虫等的残体也是土壤有机质土壤中的原生动物,各种昆虫等的残体也是土壤有机质来源之一,它们参与土壤有机残体的分解、破碎及翻动、来源之一,它们参与土壤有机残体的分解、破碎及翻动、搅拌疏松土壤和搬运土壤。搅拌疏松土壤和搬运土壤。

54、(四)地形因素(四)地形因素不同地形影响地表水热条件的重新分配不同地形影响地表水热条件的重新分配 主要表现在不同高度、坡度和坡向等对太阳辐射主要表现在不同高度、坡度和坡向等对太阳辐射的吸收和地面辐射的差异。的吸收和地面辐射的差异。地形支配着地表径流地形支配着地表径流 斜坡:斜坡:排水快,物质易遭淋溶排水快,物质易遭淋溶砾质薄层土壤。砾质薄层土壤。低洼:低洼:易积水,细土粒和腐殖质易积累土色较易积水,细土粒和腐殖质易积累土色较暗,土层深厚。暗,土层深厚。地形影响成土母质的分配地形影响成土母质的分配 地形影响土壤的发育过程地形影响土壤的发育过程(五)时间因素(五)时间因素 土壤有绝对年龄和相对年龄

55、土壤有绝对年龄和相对年龄 绝对年龄:绝对年龄:是指土壤在当前新风化层或新的母质上开始是指土壤在当前新风化层或新的母质上开始发育时起直到目前所经历的时间。发育时起直到目前所经历的时间。相对年龄:相对年龄:是指土壤发育的阶段或发育的程度。一般而是指土壤发育的阶段或发育的程度。一般而言,绝对年龄越大,相对年龄也越大。言,绝对年龄越大,相对年龄也越大。土壤发育的时间(成土年龄)可说明土壤在历史进程中土壤发育的时间(成土年龄)可说明土壤在历史进程中发生发展和演变的动态过程,是研究土壤特性和发生分发生发展和演变的动态过程,是研究土壤特性和发生分类的重要基础。类的重要基础。最年轻的冲积土或发育在新鲜露头上的

56、土壤,其经历的年代最年轻的冲积土或发育在新鲜露头上的土壤,其经历的年代最短,绝对年龄最小。一些最古老的土壤,第三纪已存在,最短,绝对年龄最小。一些最古老的土壤,第三纪已存在,绝对年龄达数千万年。我国西北地区的黑钙土、栗钙土、灰绝对年龄达数千万年。我国西北地区的黑钙土、栗钙土、灰钙土和黑垆土等,多分布在黄土沉积区,在厚钙土和黑垆土等,多分布在黄土沉积区,在厚2 23m3m左右的土左右的土壤剖面中,其成土年龄:上段壤剖面中,其成土年龄:上段1500300015003000年,中段年,中段4000400070007000年,下段年,下段800012000800012000年。在年。在3 m3 m以下

57、到以下到10 m10 m或或2030 m2030 m更深的土层,埋藏多层古土壤,成土年龄数万年到数十万年。更深的土层,埋藏多层古土壤,成土年龄数万年到数十万年。古土壤埋藏愈深,成土年龄愈早。祁连山和天山等西北地区古土壤埋藏愈深,成土年龄愈早。祁连山和天山等西北地区山地的高山土壤,基本上是发育在自全新世早期到现在冰川山地的高山土壤,基本上是发育在自全新世早期到现在冰川退缩后遗留的新老冰碛物上,这些冰碛母质由现代冰川末端退缩后遗留的新老冰碛物上,这些冰碛母质由现代冰川末端外延数千米到十多千米、其上发育的原始土壤、高山寒漠土、外延数千米到十多千米、其上发育的原始土壤、高山寒漠土、原始高山草甸土、高山

58、草甸土和钙积高山草甸土在新老冰碛原始高山草甸土、高山草甸土和钙积高山草甸土在新老冰碛物上依次排列,它们的成土年龄分别是数年至物上依次排列,它们的成土年龄分别是数年至20(20(或或30)30)年,年,30800(1000)30800(1000)年,年,1000200010002000年,年,2000600020006000年和年和600060001100011000年。年。通常所谓的通常所谓的“土壤年龄土壤年龄”是指土壤的发育程度,是指土壤的发育程度,而不是指年数,亦即通常的所谓相对年龄。发育程度而不是指年数,亦即通常的所谓相对年龄。发育程度高的土壤,所经历的时间大多比发育程度低的土壤为高的土

59、壤,所经历的时间大多比发育程度低的土壤为长。但是有些土壤所经历的时间虽然很长然而出于长。但是有些土壤所经历的时间虽然很长然而出于某种原因,其发育程度仍停留在比较低的阶段。土壤某种原因,其发育程度仍停留在比较低的阶段。土壤剖面发生层次明显、剖面构型复杂和土层厚度较大的剖面发生层次明显、剖面构型复杂和土层厚度较大的土壤,其发育程度较高;剖面分异不明显、构型简单、土壤,其发育程度较高;剖面分异不明显、构型简单、土层厚度较薄的土壤,发育程度较低;地形平坦的地土层厚度较薄的土壤,发育程度较低;地形平坦的地方,土壤发育程度较高;易受侵蚀的山坡,土壤发育方,土壤发育程度较高;易受侵蚀的山坡,土壤发育程度较低

60、。程度较低。(六六)人类生产活动人类生产活动 人类生产活动对土壤形成和性质的影响是有意识人类生产活动对土壤形成和性质的影响是有意识有目的的,是在认识土壤客观性质的基础上对土壤有目的的,是在认识土壤客观性质的基础上对土壤进行利用改造定向施肥,创造不同熟化程度的耕作进行利用改造定向施肥,创造不同熟化程度的耕作土壤土壤 。人类活动改变自然环境条件,如修筑梯田、灌排人类活动改变自然环境条件,如修筑梯田、灌排工程,放牧,砍伐林木等。工程,放牧,砍伐林木等。人类活动改变土壤内在组成,加速土壤形成过程,人类活动改变土壤内在组成,加速土壤形成过程,改变发展方向,如施肥、灌溉排水等。改变发展方向,如施肥、灌溉排

61、水等。成土因素的相互作用成土因素的相互作用各成土因素间相互作用、相互影响。各成土因素间相互作用、相互影响。各成土因素相互作用、相互影响普遍而长期存在。各成土因素相互作用、相互影响普遍而长期存在。成土因素中任何一因素发生变化,引起其他因素发成土因素中任何一因素发生变化,引起其他因素发生相应变化,土壤发生及其类型也会相应变化。生相应变化,土壤发生及其类型也会相应变化。不同成土因素对土壤形成具有同等重要性。不同成土因素对土壤形成具有同等重要性。成土因素不可能在相同的水平上作用于土壤,它和成土因素不可能在相同的水平上作用于土壤,它和其他因素之间呈动态平衡。其他因素之间呈动态平衡。土壤形成是各个动态因素

62、作用的总和,是成土因素土壤形成是各个动态因素作用的总和,是成土因素综合作用的结果。综合作用的结果。土壤形成过程的特点土壤形成过程的特点 土壤形成过程是复杂的物质与能量迁移和转化过程的综土壤形成过程是复杂的物质与能量迁移和转化过程的综合合,母质与气候之间的辐射能量交换是这一综合过程的基母质与气候之间的辐射能量交换是这一综合过程的基本动力,土体内部物质和能量的迁移和转化则是土壤形成本动力,土体内部物质和能量的迁移和转化则是土壤形成过程的实际内容。过程的实际内容。土壤形成过程是随着时间进行的。土壤形成过程是随着时间进行的。土壤形成过程由一系列生物、物理、化学、物理化学的土壤形成过程由一系列生物、物理

63、、化学、物理化学的基本现象构成。它们之间的对立统一运动,导致土壤向某基本现象构成。它们之间的对立统一运动,导致土壤向某一方向发展,形成特定类型的土壤。一方向发展,形成特定类型的土壤。土壤形成过程是在一定的地理位置、地形和地球重力场土壤形成过程是在一定的地理位置、地形和地球重力场之下进行的。地理位置影响着这一过程的方向、速度和强之下进行的。地理位置影响着这一过程的方向、速度和强度。地球重力场是引起物质度。地球重力场是引起物质(能量能量)在土体中作下垂方向移在土体中作下垂方向移动的主要条件。地形则引起物质动的主要条件。地形则引起物质(能量能量)的水平移动。的水平移动。三三.土壤形成的基本规律土壤形

64、成的基本规律 自然土壤形成的基本规律是地质大循环与生物小自然土壤形成的基本规律是地质大循环与生物小循环过程矛盾的统一。循环过程矛盾的统一。地质大循环地质大循环 是指结晶岩石矿物在外力作用下发生风化变成细碎而可是指结晶岩石矿物在外力作用下发生风化变成细碎而可溶物质,被流水搬运迁移到海洋经过漫长的地质年代变溶物质,被流水搬运迁移到海洋经过漫长的地质年代变成沉积岩,当地壳上升,沉积岩又露出海面成为陆地,成沉积岩,当地壳上升,沉积岩又露出海面成为陆地,再次受到风化淋溶。再次受到风化淋溶。过程:过程:基岩出露地表风化淋溶风化壳搬基岩出露地表风化淋溶风化壳搬运沉积物沉积岩;运沉积物沉积岩;时间极长、范围极

65、广时间极长、范围极广意义:意义:形成疏松多孔的成土母质,为植物生长提供了形成疏松多孔的成土母质,为植物生长提供了基础。基础。生物小循环生物小循环 是指植物吸收利用大循环释放出来的可溶性养分,通是指植物吸收利用大循环释放出来的可溶性养分,通过生理活动制造成植物的活有机体,当植物有机体死过生理活动制造成植物的活有机体,当植物有机体死亡之后,在微生物的分解作用下,又重新变为可被植亡之后,在微生物的分解作用下,又重新变为可被植物吸收利用的可溶性有机物。物吸收利用的可溶性有机物。有机质的合成与分解对有机质的合成与分解对立的统一过程。立的统一过程。过程:过程:低等生物使母质积累有机质和养分低等生物使母质积

66、累有机质和养分地衣、苔地衣、苔藓藓高等绿色植物:高等绿色植物:意义:意义:控制了自然界养料物质无限制的淋失,使有限控制了自然界养料物质无限制的淋失,使有限的营养元素得到无限的利用,使母质转化成土壤,促的营养元素得到无限的利用,使母质转化成土壤,促进土壤从简单到复杂、由低级到高级不停地运动和向进土壤从简单到复杂、由低级到高级不停地运动和向前发展。前发展。土壤形成过程中物质迁移和转化示意图土壤形成过程中物质迁移和转化示意图四四.主要成土过程主要成土过程1.1.原始成土过程:原始成土过程:在裸露的岩石表面或薄层岩石风化物上着生细菌、在裸露的岩石表面或薄层岩石风化物上着生细菌、放线菌、真菌等微生物,即后生长藻类,再后生长地放线菌、真菌等微生物,即后生长藻类,再后生长地衣、苔藓,它们开始积累有机物并为高等植物生长创衣、苔藓,它们开始积累有机物并为高等植物生长创造条件。造条件。2.2.灰化过程:灰化过程:土体亚表层土体亚表层SiOSiO2 2残留、残留、R R2 2O O3 3及腐殖质淋溶及淀积的过及腐殖质淋溶及淀积的过程。程。3.3.粘化过程:粘化过程:土体中粘土矿物的生成和聚集过程。土体中粘土

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。