机械工程控制基础精华

机械工程控制基础精华

《机械工程控制基础精华》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械工程控制基础精华(4页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

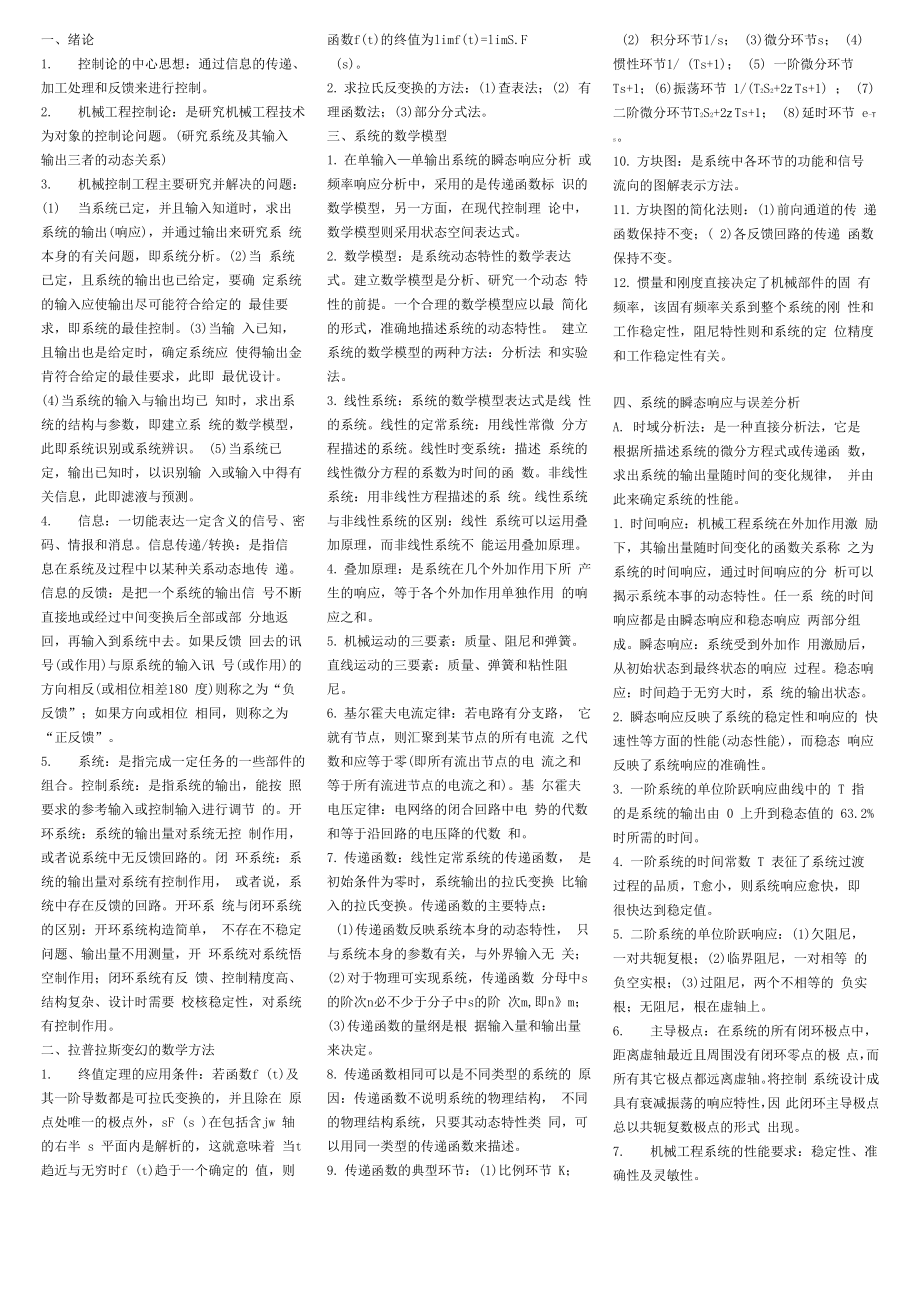

1、一、绪论1. 控制论的中心思想:通过信息的传递、 加工处理和反馈来进行控制。2. 机械工程控制论:是研究机械工程技术 为对象的控制论问题。(研究系统及其输入 输出三者的动态关系)3. 机械控制工程主要研究并解决的问题:(1) 当系统已定,并且输入知道时,求出 系统的输出(响应),并通过输出来研究系 统本身的有关问题,即系统分析。(2)当 系统已定,且系统的输出也已给定,要确 定系统的输入应使输出尽可能符合给定的 最佳要求,即系统的最佳控制。(3)当输 入已知,且输出也是给定时,确定系统应 使得输出金肯符合给定的最佳要求,此即 最优设计。(4)当系统的输入与输出均已 知时,求出系统的结构与参数,

2、即建立系 统的数学模型,此即系统识别或系统辨识。 (5)当系统已定,输出已知时,以识别输 入或输入中得有关信息,此即滤液与预测。4. 信息:一切能表达一定含义的信号、密 码、情报和消息。信息传递/转换:是指信 息在系统及过程中以某种关系动态地传 递。信息的反馈:是把一个系统的输出信 号不断直接地或经过中间变换后全部或部 分地返回,再输入到系统中去。如果反馈 回去的讯号(或作用)与原系统的输入讯 号(或作用)的方向相反(或相位相差180 度)则称之为“负反馈”;如果方向或相位 相同,则称之为“正反馈”。5. 系统:是指完成一定任务的一些部件的 组合。控制系统:是指系统的输出,能按 照要求的参考输

3、入或控制输入进行调节 的。开环系统:系统的输出量对系统无控 制作用,或者说系统中无反馈回路的。闭 环系统:系统的输出量对系统有控制作用, 或者说,系统中存在反馈的回路。开环系 统与闭环系统的区别:开环系统构造简单, 不存在不稳定问题、输出量不用测量,开 环系统对系统悟空制作用;闭环系统有反 馈、控制精度高、结构复杂、设计时需要 校核稳定性,对系统有控制作用。二、拉普拉斯变幻的数学方法1. 终值定理的应用条件:若函数f (t)及 其一阶导数都是可拉氏变换的,并且除在 原点处唯一的极点外,sF (s )在包括含jw 轴的右半 s 平面内是解析的,这就意味着 当t趋近与无穷时f (t)趋于一个确定的

4、 值,则函数f(t)的终值为limf(t)=limS.F(s)。2. 求拉氏反变换的方法:(1)查表法;(2) 有理函数法;(3)部分分式法。三、系统的数学模型1. 在单输入单输出系统的瞬态响应分析 或频率响应分析中,采用的是传递函数标 识的数学模型,另一方面,在现代控制理 论中,数学模型则采用状态空间表达式。2. 数学模型:是系统动态特性的数学表达 式。建立数学模型是分析、研究一个动态 特性的前提。一个合理的数学模型应以最 简化的形式,准确地描述系统的动态特性。 建立系统的数学模型的两种方法:分析法 和实验法。3. 线性系统:系统的数学模型表达式是线 性的系统。线性的定常系统:用线性常微 分

5、方程描述的系统。线性时变系统:描述 系统的线性微分方程的系数为时间的函 数。非线性系统:用非线性方程描述的系 统。线性系统与非线性系统的区别:线性 系统可以运用叠加原理,而非线性系统不 能运用叠加原理。4. 叠加原理:是系统在几个外加作用下所 产生的响应,等于各个外加作用单独作用 的响应之和。5. 机械运动的三要素:质量、阻尼和弹簧。 直线运动的三要素:质量、弹簧和粘性阻 尼。6. 基尔霍夫电流定律:若电路有分支路, 它就有节点,则汇聚到某节点的所有电流 之代数和应等于零(即所有流出节点的电 流之和等于所有流进节点的电流之和)。基 尔霍夫电压定律:电网络的闭合回路中电 势的代数和等于沿回路的电

6、压降的代数 和。7. 传递函数:线性定常系统的传递函数, 是初始条件为零时,系统输出的拉氏变换 比输入的拉氏变换。传递函数的主要特点:(1)传递函数反映系统本身的动态特性, 只与系统本身的参数有关,与外界输入无 关;(2)对于物理可实现系统,传递函数 分母中s的阶次n必不少于分子中s的阶 次m,即nm; (3)传递函数的量纲是根 据输入量和输出量来决定。8. 传递函数相同可以是不同类型的系统的 原因:传递函数不说明系统的物理结构, 不同的物理结构系统,只要其动态特性类 同,可以用同一类型的传递函数来描述。9. 传递函数的典型环节:(1)比例环节 K;(2) 积分环节1/s; (3)微分环节s;

7、 (4) 惯性环节1/ (Ts+1); (5) 一阶微分环节 Ts+1;(6)振荡环节 1/(T2S2+2Z Ts+1) ; (7) 二阶微分环节T2S2+2Z Ts+1; (8)延时环节 e-T s。10. 方块图:是系统中各环节的功能和信号 流向的图解表示方法。11. 方块图的简化法则:(1)前向通道的传 递函数保持不变;( 2)各反馈回路的传递 函数保持不变。12. 惯量和刚度直接决定了机械部件的固 有频率,该固有频率关系到整个系统的刚 性和工作稳定性,阻尼特性则和系统的定 位精度和工作稳定性有关。四、系统的瞬态响应与误差分析A. 时域分析法:是一种直接分析法,它是 根据所描述系统的微分

8、方程式或传递函 数,求出系统的输出量随时间的变化规律, 并由此来确定系统的性能。1. 时间响应:机械工程系统在外加作用激 励下,其输出量随时间变化的函数关系称 之为系统的时间响应,通过时间响应的分 析可以揭示系统本事的动态特性。任一系 统的时间响应都是由瞬态响应和稳态响应 两部分组成。瞬态响应:系统受到外加作 用激励后,从初始状态到最终状态的响应 过程。稳态响应:时间趋于无穷大时,系 统的输出状态。2. 瞬态响应反映了系统的稳定性和响应的 快速性等方面的性能(动态性能),而稳态 响应反映了系统响应的准确性。3. 一阶系统的单位阶跃响应曲线中的 T 指 的是系统的输出由 0 上升到稳态值的 63

9、.2%时所需的时间。4. 一阶系统的时间常数 T 表征了系统过渡 过程的品质,T愈小,则系统响应愈快,即 很快达到稳定值。5. 二阶系统的单位阶跃响应:(1)欠阻尼, 一对共轭复根;(2)临界阻尼,一对相等 的负空实根;(3)过阻尼,两个不相等的 负实根;无阻尼,根在虚轴上。6. 主导极点:在系统的所有闭环极点中, 距离虚轴最近且周围没有闭环零点的极 点,而所有其它极点都远离虚轴。将控制 系统设计成具有衰减振荡的响应特性,因 此闭环主导极点总以共轭复数极点的形式 出现。7. 机械工程系统的性能要求:稳定性、准 确性及灵敏性。8. 定义系统瞬态响应(过渡过程)的性能 指标的前提:(1)系统在单位

10、阶跃信号作 用下的瞬态响应;(2)初始条件为零。即 在单位阶跃输入作用前,系统处于静止状 态,输出量及其各阶跃导数均等于零。9. 系统的性能指标:(1)时域性能指标, 它包括瞬态性能指标(即延迟时间td、上 升时间tr、峰值时间tp、最大超调量Mp、 调整时间 ts(5%、 2%)和稳态性能指标(即 稳态误差ess)。(2)频域性能指标,它包 括相位裕量Y、幅值裕量Kg、截止频率3 b 及频宽(简称带宽)03 b、谐振频率3 r 及谐振峰值 Mr。10. 参量Z ,3 n与各性能指标间的关系:(1)若保持Z不变而增大3 n则不影响超 调量Mp,但延迟时间td,峰值时间tp及 调整时间 ts 均

11、会减小。( 2)若保持3 n 不 变而改变z,减少z,虽然td,tr和tp 均会减小,但超调量Mp和调整时间ts (在 z 1,则 tr, ts 均会增大,系统不灵敏。(3)当Z =0.7时, Mp, ts 均小,这时 Mp=4.6%, =0.7 为最佳 阻尼比。 z ( 0.4-0.8)Mp( 2.5%-25%)11. 二阶欠阻尼系数 a, wn 与性能 指标 Mp(超调量)、ts(调整时间)的关系:二阶 欠阻尼系统若a不变,增大或减小wn,则 超调量 Mp 不变,调整时间 ts 减小(或增 大);若wn不变,增大(或减小)a,则超 调量 Mp 减小(或增大),调整时间 ts 减小(增大)。

12、12. 系统的误差:即 H(s) =1 时,输入信 号与输出信号之差,E (s) =R (s) C(s)。稳态误差:是误差信号的稳态分量, 用 ess 表示。13.影响系统稳态误差的因素:系统的类 型入、开环增益K和输入信号R (s)。 欲降低由输入和干扰信号引起的稳态误 差,采用的措施有何不同:欲降低由输入 信号引起的稳态误差,应提高系统开环放 大倍数或在系统中增加积分环节(提高系 统型次);欲降低由于干扰信号引起的稳态 误差,应在干扰信号作用点之前的前通道 中增加放大倍数或增加积分环节。14.系统分析:当系统已定,并且输入知道 时,求出系统的输出(响应),并且通过输 出来研究系统本身的有关

13、问题,即系统分 析。五、系统的频率特性1. 机械系统的动柔度和动刚度:若机械系 统的输入为力,输出为位移(变形),则机 械系统的频率特性就是机械系统的动柔 度;机械系统的频率特性的倒数就是机械 系统的动刚度。2. 频率响应:系统对正弦输入的稳态响应。 频率特性:当不断改变输入正弦的频率时, 输出与输入的幅值比与相位差的变化情况 即称为系统的频率特性。表示方法:( 1) 对数坐标图(2)极坐标图或称乃奎斯特图(3) 对数幅-相图。3. 频率特性和传递函数的关系:若系统的 传递函数为G(s),则相应系统的频率特性 为 G( jw)。特点:(1)系统的频率特性不仅限于单 一的正弦输入,而是对任何时间

14、函数的输 入,只要其满足傅氏变换条件,都可以分 解成它的谐波,同样应用频率特性分析方 法也适用。(2)系统的频率特性是系统脉 冲响应函数的傅氏变换,它仅与系统本身 的参数有关。( 3)在经典控制理论范畴, 频域分析法较时域分析法简单(4)对于高 阶系统,应用频域分析法比较简单。4. 对数坐标图的主要优点:( 1)可以将幅 值相乘转化为幅值相加,便于绘制多个环 节串联组成的系统的对数频率特性图。(2) 可采用渐近线近似的作用方法绘制对数幅 频图,简单方便,尤其是在控制系统设计、 校正及系统辨识等方面,优点更为突出。( 3)对数分度有效地扩展了频率范围,尤 其是低频段的扩展,对工程系统设计具有 重

15、要意义。5. 绘制系统的伯德图的一般步骤:(1)由 传递函数求出频率特性并将其化为若干典 型环节频率特性相乘的形式;(2)求出各 典型环节的转角频率、阻尼比a等参数;(3) 分别画出各典型环节的幅频曲线的渐近线 和相频曲线;(4)将各环节的对数幅频曲 线的渐近线进行叠加得到系统幅频曲线的 渐近线并对其进行修正;( 5)将各环节相 频曲线叠加,得到系统的相频曲线。7. 乃奎斯特图的特点: (1)当3=0时,乃 奎斯特图的起始点取决于系统的型次。 0 型系统起始于正实轴上某一有限点.1型系 统起始于相位角为-90 度的无穷远处,其渐 近线为一平行于虚轴的直线.II型系统起 始于相位角为-180 度

16、的无穷远处。(2)当 3 =8时,若nm,乃奎斯特图以顺时针方 向收敛于原点,即幅值为零,相位角与分 母和分子的阶次之差有关,即为 -(n-m) X90度。(3)当G (s)含有零点时,其频 率特性G (j3 )的相位将不随3增大单调 减,乃奎斯特图会产生“变形”或“弯曲”, 具体画法与G (j3 )各环节的时间常数有 关。(极坐标图是当W从零变化到无穷大时, 表示在极坐标上的 G 的幅值与相位角的关 系图,是在复平面内用不同频率的矢量之 端点轨迹来表示系统的频率特性。各环节 串联,则幅值相乘、相位角相加角相加。 优点,能在一张图上表示出整个频率域中 系统的频率特性,在对系统进行稳定性分 析及

17、系统校正时,较方便。)6. 对数幅-相图的特点:(1)系统的频率特 性可由一条曲线完整地表示。( 2)系统增 益改变时,对数幅-相图只有简单地向上平 移(增益增大)或向下平移(增益减少), 而曲线形状保持不变。(3)与伯德图类似, G与1/G的对数幅-相图相对原点对称,即 幅值和相位均相差一个符号.(4)利用对数 幅-相图,很容易由开环频率特性求闭环频 率特性 ,可以尽快确定闭环系统的稳定性 及方便地解决系统的校正问题.8. 最小相位系统:传递函数G (s)的所有 零点和极点均在 S 平面的左半平面上的系 统。特点:对于最小相位系统而言,当频 率从零变化到无穷大时,相位角的变化范 围最小,当3

18、 =8时,其相位角为一(nm) X90o9. 最小相位系统与非最小相位系统的对数 频率特性的异同:最小相位与非最小相位 系统的对数幅频特性相同,两者对数相频 特性不同,非最小相位系统的相角变化绝 对值比最小相位系统相角变化绝对值大。 (影响稳定性与快速性)10. 频 率 性 能 指 标 : ( 1 ) 谐 振 峰 值 Mr(1Mr0,Kg0,系统是稳定的,是对 最小相位系统而言,对非最小相位系统不 适用。 (2)衡量一个系统的相对稳定性, 必须同时用相位裕量和幅值裕量这两个 量。(3)适当的选择相位裕量和幅值裕量, 可以防止系统中参数变化导致系统不稳定 的现象。y (30-60),Kg (8-

19、20),具有这 样稳定性裕量的最小相位系统,即使系统 开环增益或元件参数有所变化,也能使系 统稳定。(4)对于最小相位系统,开环的 幅频特性和相频特性有一定的关系,要求 系统具有Y (30-60),即意味着幅频特性 图在穿越频率 wc 处的斜率应大于-40 (db/dec) ,为保持稳定,在 wc 处应以一20 (db/dec )斜率穿越为好,因为斜率为 一 20 (db/dec )时,对应的相位角在90 度左右。考虑到还有其它因素影响,就能 满足 Y (30-60)。11判定系统是否稳定:相位裕量和幅值裕 量大于零,则系统是稳定的,若相位裕量 和幅值裕量为零,则系统为临界稳定,其 他为系统不

20、稳定。12.根轨迹法:变动开环传递函数G(S)H(s) 的增益K所得到的1+G(S)H(s)=0的根在D 平面上的移动轨迹称为根轨迹,所作出的 图称为根轨迹图。它指明了开环零点、极 点及增益变化时,闭环极点是怎样变化的, 从而指明了如何调整开环零点、极点位置 及增益大小来满足闭环系统响应所要求的 指标。13. 根轨迹做图法则:(1)根轨迹起始于开 环极点(起始点对应于K=0)。(2)根轨迹 终止于开环零点,或无穷远处(终止点对 应于K=g)。(3)实轴上某一段的右侧的零 点、极点数总和为奇数,这段实轴是根轨 迹。(4)当K-g,根轨迹有(P-Z)个分支 趋于无穷远处。这些轨迹的渐近线和实轴 的

21、交角 a 称为渐近角,且 .(5)所有渐近线与实轴交于根的“重心” CG处, 该重心的位置由式决定。(6)根轨迹上的分离点和会合点可通过方程 解出。 (7)若有两支根轨迹从实轴上分离,则其出射角为+-90 度,若有两支 根轨迹在实轴上相遇,则其入射角为 +-90 度.(8)根轨迹从复数极点的出射角。(9) 根轨迹在 S 左半平面系统稳定,否则不稳 定。( 10)根轨迹对称于实轴。七、机械工程控制系统的校正与设计 0.用频率法设计系统的实质:就是对开环 频率特性的曲线开关作某些修改,使之变 成我们所期望的曲线形状,即低频段的增 益充分大,以保证稳态误差的要求。在幅 值穿越频率 wc 附近,使对数

22、幅频特性的斜 率等于-20db/dec并占据充分宽的频带,以 保证系统具有适当的相位裕量。在高频段 的增益应尽快减小,以便使噪声影响减到 最小。1. 校正(补偿) :是指在系统中增加新的环 节或改变某些参数,以改善系统性能的方 法。实现校正的方式:串联校正、并联校 正和PID校正。2. 串联校正:指校正环节Gc (s )串联在原 传递函数方框图的前进通道中。 (增益调 整、相位超前校正、相位滞后校正、相位 超前-滞后校正。3. 并联校正:按校正环节Gc (s )的并联方 式分为反馈校正和顺馈校正。2.PID校正器与串联校正、并联校正相比的 特点:(1)对被控制对象的模型要求低, 甚至在系统模型

23、完全未知的情况下,也能 进行校正。(2)校正方便,在 PID 校正器 中,其比例、积分、微分的校正作用相互 独立,最后以求和的形式出现。人们可以 任意改变其中的某一校正规律,这就大大 地增加了使用的灵活性。(3)适应范围较 广,采用一般的校正装置,当原系统参数 变化时,系统性能将会产生很大的改变, 而 PID 的校正器的适应范围要广的多,在 一定的变化区间中,仍有很好的校正效果。3. 串联:增益校正: 可提高系统的稳态精度和响应速度,但又会使相位裕 量减小,从而使系统的稳定性下降。 相位超前校正: 增大了相位裕量,加大了带宽,这就意味着提高了系 统的相对稳定性,加快了系统的响应速度, 使过度过

24、程得到显著改善。但由于系统的 增益和型次都未变化,所以稳态精度变化 不大。优点:加快系统响应速度;提高系 统相对稳定性。缺点;问题精度变化不大。 相位滞后校正: 优点:提高系统稳态精度;提高系统相对稳定性。缺 点:降低系统响应速度。相位超前-滞后校正: 超前校正的效果是使系统带宽增加,提高时 间响应速率,但对稳态误差影响较小;滞 后校正则可以提高稳态性能,但使系统带 宽减小,对时间响应减慢。采用滞后-超前 校正环节,则可以同时改善系统的瞬态响 应和稳态精度。4. 反馈校正:从系统某一环节的输出中取 出信号,经过校正网络加到该环节前面某 一环节的输入端,并与那里的输入信号叠 加,从而改变信号的变

25、化规律,实现对系 统进行校正的目的。5. 反馈校正的特点:反馈校正能有效地改 变被包围环节的动态结构参数,甚至在一 定条件下能用反馈校正完全取代包围环 节,从而大大减弱这部分环节由于特性参 数变化及各种干扰给系统带来的不利影 响。6. 顺馈校正:采用补偿的方法,使作用于 系统的信号除误差以外,还引入输入或扰 动有关的补偿信号。7. 顺馈校正的特点:在干扰引起误差之前 就对它进行近似补偿,以便及时消除干扰 的影响。由于补偿信号与输入或扰动有关, 故可分为按输入校正和按扰动校正两种情 况。8. 调节器:系统的稳定性能主要取决于系 统的型次和开环增益,而系统的瞬态性能 主要取决于系统零点、极点分布。如果在 系统中加入一个环节,能使系统的零点、 极点分布按性能要求来配置,这个环节一 般就称为调节器。9. PID 控 制 器 的 传 递 函 数 : GC(s)=KP+KDs+KI/s。10. PD 调节器可以有效地改善系统的瞬态 性能 ,但对稳态性能的改善却很有限。11. PI 调节器可以维持原有满意的瞬态性 能的同时,有效地提高系统的稳态性能。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。