福建省泉州市泉港区20182019学年高二历史下学期期末考试试题含解析

福建省泉州市泉港区20182019学年高二历史下学期期末考试试题含解析

《福建省泉州市泉港区20182019学年高二历史下学期期末考试试题含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省泉州市泉港区20182019学年高二历史下学期期末考试试题含解析(20页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

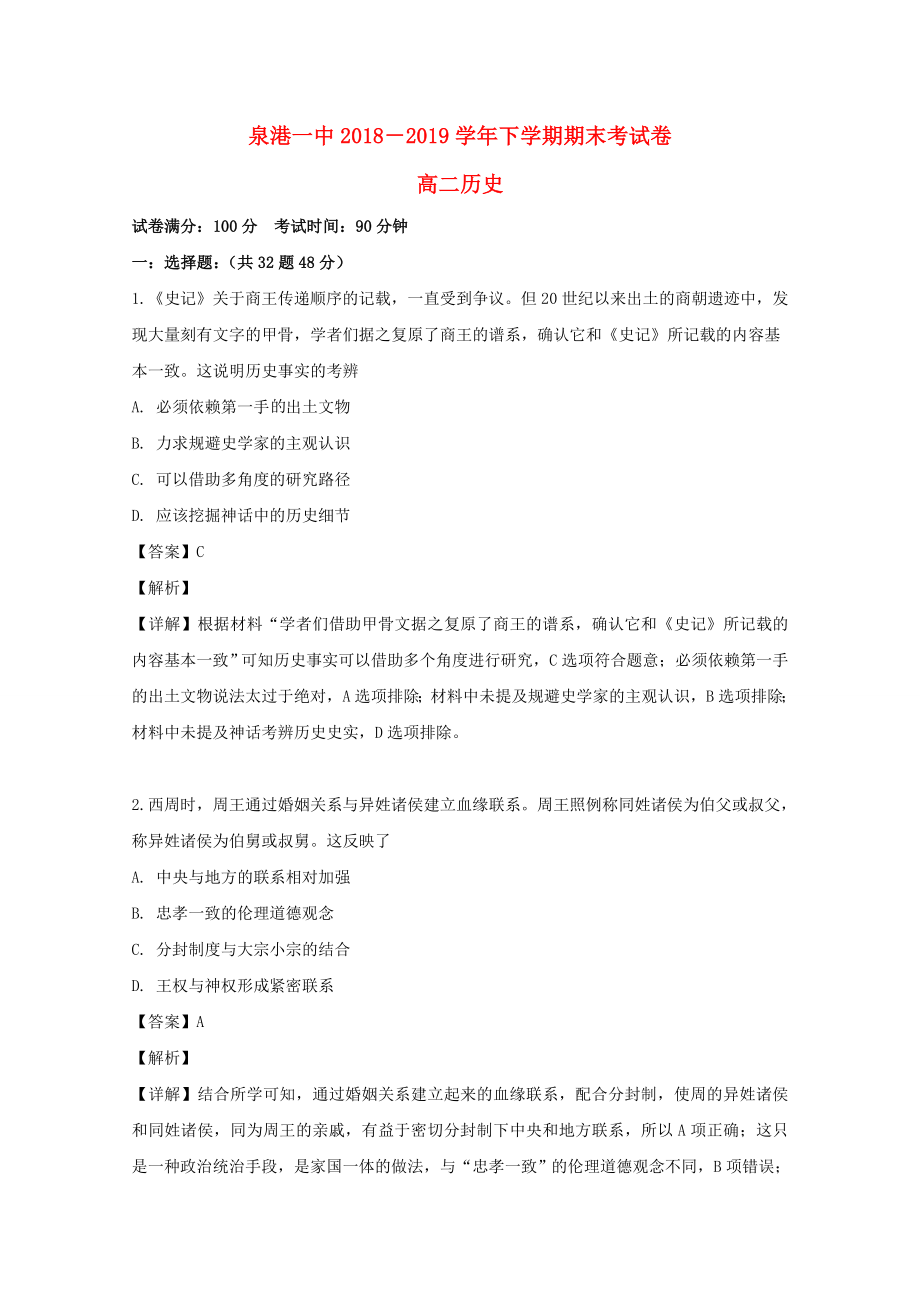

1、泉港一中20182019学年下学期期末考试卷高二历史试卷满分:100分 考试时间:90分钟一:选择题:(共32题48分)1.史记关于商王传递顺序的记载,一直受到争议。但20世纪以来出土的商朝遗迹中,发现大量刻有文字的甲骨,学者们据之复原了商王的谱系,确认它和史记所记载的内容基本一致。这说明历史事实的考辨A. 必须依赖第一手出土文物B. 力求规避史学家的主观认识C. 可以借助多角度的研究路径D. 应该挖掘神话中的历史细节【答案】C【解析】【详解】根据材料“学者们借助甲骨文据之复原了商王的谱系,确认它和史记所记载的内容基本一致”可知历史事实可以借助多个角度进行研究,C选项符合题意;必须依赖第一手的

2、出土文物说法太过于绝对,A选项排除;材料中未提及规避史学家的主观认识,B选项排除;材料中未提及神话考辨历史史实,D选项排除。2.西周时,周王通过婚姻关系与异姓诸侯建立血缘联系。周王照例称同姓诸侯为伯父或叔父,称异姓诸侯为伯舅或叔舅。这反映了A. 中央与地方的联系相对加强B. 忠孝一致的伦理道德观念C. 分封制度与大宗小宗的结合D. 王权与神权形成紧密联系【答案】A【解析】【详解】结合所学可知,通过婚姻关系建立起来的血缘联系,配合分封制,使周的异姓诸侯和同姓诸侯,同为周王的亲戚,有益于密切分封制下中央和地方联系,所以A项正确;这只是一种政治统治手段,是家国一体的做法,与“忠孝一致”的伦理道德观念

3、不同,B项错误;大小宗指的是同一宗族内部,不适用于异姓诸侯,C项错误;材料只有血缘关系,没有与神权联系,D项错误。【点睛】同姓分封为主,异姓辅以婚姻,西周初以血缘关系加强统治阶级内部的团结,有利于统治的稳定。3.春秋战国时期,分封宗法制度逐渐崩溃,“天”的权威也随之难以维持,“人”的地位日益突出。孝经说“天地之性人为贵”,周易也提到“天地之大德曰生”,礼记更明确提出“人”是“天地之心”。这反映春秋战国时期A. 天人合一意识尚未形成B. 儒家思想反对神权主义C. 王权与神权实现了分离D. 已具有一定的人文精神【答案】D【解析】【详解】由“春秋战国时期”,“天”的权威受到冲击,“人”的地位日益突出

4、。孝经、周易、礼记等探讨人生,关心人可知D项正确。A项“尚未形成”与“人”是“天地之心”等观念不符;C项“实现了分离”与中国古代史上宣扬“君权神授”史实不符,B项儒家思想“反对”神权主义与“敬鬼神而远之” 的史实不符。【点睛】百家争鸣是我国历史上第一次思想解放运动,它反映了社会转型时期一系列的变化,对我国传统文化的发展产生了深远的影响,生产力的发展,使人的作用受到了重视,中国古代的人文(人本)思想也在当时得到了发展。4.据春秋公羊传记载,公元前603年晋灵公派一勇士杀大夫赵盾,勇士从赵府窗户里偷看到赵盾正在吃只有鱼晚饭,惊叹其“为晋国重卿,而食鱼飨”,不忍杀之,遂拔剑自刎而死。这一记载意在说明

5、A. 春秋时期战乱频繁民生凋敝B. 春秋时期宗法分封逐渐解体C. 春秋时社会有崇俭尚贤之风D. 春秋时期社会经济迅速发展【答案】C【解析】【详解】由春秋公羊传为宁可违背主命自杀,也不肯杀害节俭贵族的勇士作传,说明其崇尚节俭贤义,C项正确;材料没有介绍战乱和民生困苦,A项错误;刺客的故事不能说明宗法分封制的破坏,B项错误;贵族晚饭只有鱼不能证明春秋经济发展迅速,D项错误。5.晋文公召周天子参加践土会盟,春秋记之为“天王(天子)狩(视察)于河阳”;臣杀君,子杀父,春秋一律写成“弑君”、“弑父”,反之,杀掉乱臣贼子则一律写作“诛”。这种写法,被称之“春秋笔法”。由此可见“春秋笔法”A. 体现了作者的

6、价值理念B. 表达对理想社会的追求C. 强调对社会变革的赞赏D. 寄寓对中央集权的诉求【答案】A【解析】【详解】由春秋中把诸侯“召”天子会盟写作“天子狩”,“把臣杀君,子杀父”,一律写成“弑君”、“弑父”,反之,“杀掉乱臣贼子”则一律写作“诛”,可知“春秋笔法”体现了孔子的价值理念,所以A项正确;这种好恶习惯体现了对“周礼”的推崇而不是对理想社会的追求,B项错误;这里对礼崩乐坏的批判不是对社会变革的赞赏,更不是对“中央集权”的诉求,CD两项错误。【点睛】春秋笔法,读褒贬文字,了解作者弦外之音。6.韩非子里记载了一则“郑人买履”的故事,“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之返

7、归取之。及返,市罢,遂不得履。”材料表明A. 东周已对商业活动进行限制B. 寓言故事具有道德教化功能C. 商业发展要求打破抑商政策D. 法家重视发展商业增强国力【答案】A【解析】【详解】材料反映的是先秦时期市场贸易的特征,体现了当时对商业活动已经有一定的限制,故选A。材料体现不出强调道德教化的功能,排除B。材料没有体现出商业发展重农抑商的政策特点,排除C。材料看不出整个法家的经济政策特征,排除D。7.公羊学派是研究春秋的一个重要学派,汉武帝要加强权威,他们就从春秋中发现了“大一统”;汉武帝要抗击匈奴,他们就从春秋中释义“尊王攘夷”;汉武帝要改变汉初以来的政策,他们就讲春秋有“新王必改制”。公羊

8、学派的行为实际上反映了A. 儒家思想的务实与进化B. 无为而治成为指导思想C. 法家学派占据统治地位D. 现实政治影响儒学发展【答案】D【解析】【详解】作为“研究春秋的一个重要学派”, 公羊学派从春秋中寻找能分析和解释汉武帝政治行为的历史依据,所以D项是正确的;用春秋解释汉武帝的活动,不是对儒家思想的发展;A项错误; “无为而治”、“法家学派占据统治地位”,均与汉武帝和春秋的理念不符, BC两项错误。8.后汉书陈定传中记载:颍川(今属河南)名士陈定的子孙们都很孝敬老人,其中陈纪最出名。豫州刺史知道了这个孝子的事迹,便向朝廷禀报,获得批准,豫州刺史将陈纪形象作为活教材绘于郡县繁华的街衢之中,于是

9、就有了“图象百城,以厉风俗”的说法。朝廷这样做的主要目的是A. 彰显君主以德治国B. 加强社会道德教化C. 维护封建纲常秩序D. 促进家庭和睦稳定【答案】C【解析】【详解】根据材料“豫州刺史将陈纪形象作为活教材绘于郡县繁华的街衢之中,于是就有了图象百城,以厉风俗的说法”可知,统治者大肆宣扬陈纪是为了宣传三纲五常,维护封建秩序,故选择C选项;以德治国的含义是偏向封建君主的个人道德的范式来“感化”黎明百姓,材料体现的是君主用他人事例宣扬封建纲常,故排除A选项;加强道德教化、促进家庭和睦稳定是维护封建纲常秩序的表象,故排除B、D选项。9.汉代中央政府设有专门管理官民上书的机构。据廿二史札记记载,汉代

10、“上书无忌讳”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣”,东方朔、主父偃、严安等人因“上书言世务”,被简拔为官员。材料表明汉代A. 君主专制的政治风气还没有形成B. 自下而上察举选官的方式日趋完善C. 儒家思想成为传统文化主流思想D. 官民可通过上书参与国家政治生活【答案】D【解析】【详解】从“汉代中央政府设有专门管理官民上书的机构”、“上书无忌讳”、“严安等人因上书言世务,被简拔为官员”等可知,D项正确;A项与汉代史实不符;“察举”、“儒家思想成为传统文化主流思想”与“官民上书无关”;BC两项不符合题意。【点睛】汉代继承了秦朝建立的专制主义中央集权制度,并有所调整。10.西汉惠帝“复弛商

11、贾之律”,鼓励盐铁民间生产。东汉和帝下诏“罢盐铁之禁,纵民煮铸,入税县官如故事”,终东汉之世,一直允许私人生产和销售盐铁。这反映出汉代A. 逐步放弃抑商政策B. 通过行政手段促进工商业发展C. 盐铁自由经营形成D. 工商业者地位得到根本性转变【答案】B【解析】【详解】从西汉惠帝鼓励盐铁民间生产,东汉一直允许私人生产和销售盐铁可知B项正确;“放弃抑商政策”、“ 盐铁自由经营” 、“工商业者地位得到根本性转变”三个说法均与汉代史实不符,ACD三项错误。11.汉代农民“外出为庸(佣)”的现象颇为普遍,如“第五访少孤贫,常佣耕以养兄嫂”;“申屠蟠家贫,傭为漆工”;“栾布穷困,卖庸于齐,为酒家保”等。造

12、成这一现象的主要原因是A. 重农抑商政策松动B. 土地集中日益严重C. 租佃关系普及深化D. 自耕农经济的破坏【答案】B【解析】【详解】由汉代“农民”颇为普遍的“外出为庸(佣)”现象多以“贫”因,结合所学可知B项正确;因为是贫苦农民,做佣工与“重农抑商政策松动”无关,A项错误;租佃关系的“普及深化”和“自耕农经济的破坏”不符合封建社会前期的汉代的实际,CD两项错误。12.下图为汉代画像石中的农事图。由此图可以用来说明当时A. 中原地区人地矛盾的缓和B. 以庄园经济为主体的现象C. 个体农户精耕细作的特点D. 雇佣关系成为普遍的现象【答案】C【解析】【详解】从汉代画像石中的农事图中可看到耕、锄、

13、担、栽等农事,所以C项正确;图中无“中原地区”和人地矛盾“缓和”的信息,A项不符合题意;“以庄园经济为主体”和“雇佣关系普遍”不符合汉代史实,BD两项错误。【点睛】我国古代小农经济长期大量存在。唐宋以后,地主庄园经济有所发展。13.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”材料说明孝文帝A. 开创了民族融合的新时代B. 意在为学习汉文化寻找历史依据C. 旨在进一步神化封建皇权D. 力图争取鲜卑贵族的拥护与支持【答案】B【解析】【详解】从材料中可以看出,孝文帝认为黄帝以土德之瑞称王鲜卑族谓“土”为“拓”谓“后”为“跋”

14、故以“拓跋”为姓,称拓跋氏,意即黄帝的后代,这反映出孝文音为改革姓氏寻找依据,进而学习汉族文化,故B项正确;材料没有涉及到民族融合和神化皇权,故AC项排除;材料没有提出孝文帝与鲜卑贵族之间的关系,故D项排除。14.521年,梁武帝曾下诏:“凡民有单老孤稚不能自存,主者郡县咸加收养,赡给衣食,每令周足,以终其身。”并多次责令郡县置孤独园,收养孤儿和单身老人,使“孤幼有归,华发不匮”。这反映当时政府A. 采取无为而治保护弱势群体B. 践行民本思想防止贫富分化C. 重视基层治理维护社会稳定D. 形成了完备的社会保障体系【答案】C【解析】【详解】由“主者郡县咸加收养,赡给衣食,每令周足,以终其身”,“

15、多次责令郡县置孤独园,收养孤儿和单身老人,”可知C项正确。A项“无为”,B项“贫富分化”与题目材料中采取措施、济贫扶弱的做法不符,D项不符合南北朝时期分裂动荡的史实。15.贞观年间,唐太宗曾签署一份向未满十八岁强壮男子征兵的敕书,但门下省给事中魏征不肯签署,导致该敕书最后作废。这表明当时A. 官僚体制尚可制约皇权B. 三公制度发展到达巅峰C. 门下省掌控最高决策权D. 科举制提升了官员素质【答案】A【解析】【详解】根据材料唐太宗签署征兵的敕书,但门下省不肯签署,导致该敕书最后作废,可知门下省能一定程度上制约皇权,故答案为A选项。材料涉及的是三省六部而非三公制度,B选项排除。最高决策权是皇帝而非

16、门下省,C选项排除。材料未涉及科举制,D选项排除。16.宋代科举“取士不问家世、限制势家与孤寒竞进”,同时“严防考官营私、考生作弊”,全凭经义、诗赋和策论取士,个人的知识才能在科举考试中占了主导地位。由此可知,宋代科举A. 提高基层官员地位B. 引领科学研究风气C. 推动词曲文学发展D. 提升用人取士信度【答案】D【解析】【详解】由宋代科举照顾下层知识分子,严格、规范考试程序,重视知识才能等可知,D项正确;“科举选官”并非全部为“基层官员”,且考试取士与提高“官员地位”无关,A项错误;“全凭经义、诗赋和策论取士” 与“引领科学研究”、“推动词曲文学发展”无关,BC两项错误。17.下表唐代士族、

17、寒族登科对比表科目年代出身618至649650至683684至709710至732733至755756至779780至805806至826827至846847至873874至906合计进士士族31434322337457212112870589寒族25211971115211849132此表反映出A. 科举考试选拔程序不公B. 科举成为选官主要途径C. 社会阶层分化日益严重D. 世家大族仍有巨大优势【答案】D【解析】【详解】由唐代士族、寒族“登科对比统计表”中,士族进士一直多于寒族进士,结合所学可知由于士族在经济、文化和教育上的优势,影响了选官考试,D项正确;登科情况与“考试选拔程序”无关,A

18、项错误;士族、寒族登科对比只是考试选官,不能说明几种选官途径的主次,B项错误;数百人“登科”不能说明社会阶层分化“严重”,C项错误。18.古代中国是城乡一体的社会与经济结构,尤其在汉唐时期,脱离农村的工商业与市民阶层并未出现,城市是乡村的城市,是乡村的集合与代表。这一现象反映出,中国古代A. 城市发展的经济功能不断增强B. 社会转型缺乏必要的基础C. 户籍制度阻滞了社会阶层流动D. 城市发展推动农业商品化【答案】B【解析】【详解】由于古代中国“城乡一体”的社会与经济结构,农民与市民阶层、工商业与农业联系密切,束缚了商品经济的发展,稳定了农业社会的经济结构和社会结构,所以社会转型的基础薄弱,可知

19、 B项正确;材料没有 “城市发展的经济功能不断增强”和“城市发展推动农业商品化”的相关信息,AD项不符合题意;市民与农村、土地联系紧密的说法与“户籍制度阻滞了社会阶层流动”矛盾,C项错误。【点睛】士绅社会加强了农业文明的稳定性。19.如图为资治通鉴书影,以“三家分晋”为开篇。作者先是陈述:周威烈王二十三年,初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯;接着提出:臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。据此推知,司马光如此记史A. 肯定了周威烈王的做法用以资政B. 基于三家分晋使分封制开始动摇C. 体现了维护传统秩序的政治立场D. 反映了摒弃个人好恶的治史态度【答案】C【解析】【分析】题目考察的是西周

20、的分封制。三家分晋体现了西周确立的分封制遭到了严重的破坏,分封的主权已从天子的手中旁落;“臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。”此句翻译为:我知道天子的职责中最重要的是维护礼教,礼教中最重要的是区分地位,区分地位中最重要的是匡正名分。【详解】翻译题干中“臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名”可得知司马光没有肯定周威烈王的做法,因此不选A;三家分晋是分封制动摇的表现,并不是开始,因此不选B;司马光的话语明显强调的是希望维护西周的等级秩序,因此选C;题干反应了司马光的好恶,并没有摒弃,因此不选D。20.北宋的御史台和谏院合称“台谏”,是中央最主要的监察机构。台谏官称为“言官”,可

21、直接参与决策、批评政事,既牵制宰相、又约束皇帝。宋太祖曾规定,“与士大夫治天下”,“不杀士大夫和上书言事者”。宋朝的这一传统A. 保证了宋王朝长治久安B. 助推了士人的参政热情C. 完善了古代的监察制度D. 有效地制约了君主权利【答案】B【解析】【详解】从宋代言官“可直接参与决策、批评政事”,以及宋太祖时建立重视保护士大夫关心政治的积极性和“不杀士大夫和上书言事者”的祖训,可知B项正确。但是在封建君主专制的时代,这样做并不能实现A项的“长治久安”,C项“完善监察制度”的说法与材料的传统等不符;中国古代官僚政治的核心是服务君主专制,D项与其史实不符。21.到宋代,商业信用大发展,领域遍及消费、流

22、通以及生产,充当信用中介物的“交引”“券”“契约文书”大量涌现。由此可知A. 商品经济发展迅速B. 宋代形成了商业信用C. 货币作用逐步降低D. 宋代货币形式多样化【答案】A【解析】【详解】由充当信用中介物的“交引”“券”“契约文书”大量涌现,结合所学可知A项正确;B项说法与“宋代商业信用大发展”信息不符;商业信用领域遍及消费、流通以及生产,增强了货币的作用,C项错误;充当信用中介物的事物品种和数量增加,不等于货币形式增加,D项错误。22.北宋张择端的清明上河图描绘了汴京的城市面貌和社会各阶层的生活状况,是汴京当年繁荣的见证;南宋李唐的村医图描绘了一乡村医生在田边为患者治病,救护及围观者紧张的

23、神态跃然纸上。他们的绘画A. 体现了文人墨客的情趣B. 都具有一定的史料价值C. 反映了唐宋社会的变革D. 是商品经济发展的产物【答案】B【解析】【详解】依据材料中“描绘了汴京的城市面貌和社会各阶层的生活状况,是汴京当年繁荣的见证”、“描绘了一乡村医生在田边为患者治病,救护及围观者紧张的神态跃然纸上”等信息可知,从这些绘画中我们可以看出当时社会的基本情况,具有一定的史料价值,因此B选项正确。两幅画都是风俗画,主要不是体现文人墨客的情趣,也无法反映唐宋社会的变革,A、C选项错误;D选项错误,清明上河图是商品经济发展的产物,但村医图体现不出商品经济的发展。故正确答案为B选项。23.下表是元代各地的

24、粮食岁收情况表(单位:石),据此可知元代地区中书省辽阳河南陕西甘肃岁收7206622902360586地区湖广江西江浙四川云南岁收843787116574277719A. 继续维持重农抑商政策B. 经济重心地区优势明显C. 苏湖地区已成统治中心D. 边远地区经济快速发展【答案】B【解析】【详解】由“元代各地的粮食岁收情况表”结合所学可看出,经济重心南移以后,南方的岁收明显高于北方,可知B项正确;仅从各地的粮食岁收情况,不能得出元政府维持“重农抑商”的政策,A项错误;苏湖地区已成“统治中心”与元代的史实不符,C项错误;经过长时期的开发,南方在元朝时期不是边远地区,D项错误。24.明太祖强调:“盖

25、蛮夷非威不畏,非惠不怀,然一于威则不能感其心,一于惠则不能慑其暴。”明成祖也认为:“驭夷狄有道,谨边备也其来侵犯,则有以御之;其来归服,则有以处之。”这反映出明初统治者A. 认识到必须改变传统“华夷”观念B. 强调完善民族地区行政机构C. 意识到尊重民族风俗习惯的重要性D. 注重稳定边疆秩序以巩固统一【答案】D【解析】【详解】根据材料“其来侵犯,则有以御之;其来归服,则有以处之”可知体现的是明朝统治者注重稳定边疆秩序以巩固统一,故选D。材料没有体现要改变“华夷”观念,排除A。材料没有涉及完善民族地区的行政机构的信息,排除B;材料没有涉及对民族风俗习惯的看法,排除C。25.唐宋至明清,受对外贸易

26、的推动,白银大量流入中国。明后期更是达到空前水平,据估计,17世纪的前三十多年中,每年流入中国的白银总量约达25万-26.5万公斤。导致17世纪白银大幅流入的原因是A. 世界市场已现雏形B. 资本主义开始萌芽C. 海禁政策已经废除D. 货币制度发展需要【答案】A【解析】【详解】从17世纪和“受对外贸易的推动”,结合所学经济史的相关知识,可知A项正确。因为需要从“对外贸易”的影响去分析,所以B项是从生产关系变化入手的角度不对;D项与自然经济占主导的中国经济实际不符;而“海禁政策已经废除”不符合明清对外实行闭关锁国政策的史实,C项错误。26.明清时期,商人如有背信弃义的事情发生,就会受到谴责和冷落

27、,商人们向往的最佳典范是“陶朱事业”“修建宅院,光显门楣”。据此可知,明清时期A. 以商养农成为商人的生存之道B. 儒家财富观是商业发展的动力C. 商业行为受到传统儒学的影响D. 形成了有利于资本积累的环境【答案】C【解析】【详解】商人重信义,若背信弃义就会受到谴责和冷落,说明儒家的道德规范影响商业行为;因此选C;题干中没有体现以商养农的方式,因此不选A;从题干中可以看出,儒家的财富观是商人个人致富的方式之一,并不是商业发展的动力,商业发展的主要条件有资金、劳动力、市场、原材料、政府的政策等因素,因此不选B;商人致富后就去置地购房,并不利于资本的积累以及商业的再生产,因此不选D。27.明清时期

28、“文学妨业”观念盛行,诗歌、散文被认为是“文人名成寄兴之事,少年习学,正业必疏”,与“淫词艳曲、小说和俚唱”一起被列为学生禁止阅读的“闲书”。这说明当时A. 雅俗文学相互交流融合B. 科举推动经世致用思潮C. 理学统治地位已经动摇D. 八股取士不利文学发展【答案】D【解析】【详解】根据材料“诗歌、散文被认为是“文人名成寄兴之事,少年习学,正业必疏”结合所学知识可知,受到中国古代“学而优则士”的传统观念影响,中国古代读书以考试做官为目的,明清时期“文学妨业”观念盛行主要是由于八股取士的影响,D选项符合题意。雅俗文学相互交流融合的说法与材料无关,A选项排除。材料未体现经世致用的思潮,体现的是对传统

29、文学的压制,B选项排除。理学在明清时期一直占据主导地位,C选项排除。28.万历通州志记载,以前“庶氓之家终岁不燕客,有故则孟羹豆肉相招一饭,不以为简也。贵家巨族,非有大故不张筵”;“今乡里之人,无故燕客者,一月凡几,客必专席,否则耦席,未有一席而三四人共之者也。肴果无算,皆取之远方珍贵之品”。这折射出明代A. 商品经济的发展B. 奢侈之风的盛行C. 社会等级的垮塌D. 自然经济的瓦解【答案】A【解析】【详解】从材料看到,乡里之人经常大摆宴席,且食材多自远方而来,这折射出当时商品经济的发展,因此A项正确;B项反映的是材料的现象,不是折射,B项错误;C项说法过于绝对,不符合史实,排除;明朝自然经济

30、没有瓦解,更无法从材料中折射出来,D项错误。29.宋明时期的设计文化,由汉唐时代追求的雄浑壮美,转向静寂典雅、精致内敛的意境之美,讲究秩序稳定,公正规范,并逐步成为一种时代风尚。这一变化反映出A. 理学思想影响社会文化生活B. 商品经济的繁荣和发展C. 门阀士族喜好决定世风转移D. 传统文化价值观被屏弃【答案】A【解析】【详解】由宋明时期的设计文化与汉唐时代明显不同,侧重追求“静寂典雅、精致内敛”的意境之美,讲究“秩序稳定,公正规范”等,结合所学可知A项正确;商品经济繁荣与追求“静寂典雅、精致内敛”不符,B项错误;“门阀士族”决定世风与宋明的史实不符, C项错误;宋明时期,传统文化价值观并没有

31、被摒弃,D项错误。【点睛】理学讲究存理灭欲,强化伦理道德。30.据地方志记载,在福建第一次记载双季稻的35个县的地方志中,明代12个,清代23个;广东61个县有双季稻记载,其中明代1个,清代60个。这一现象A. 拓展了农业生产范围B. 扩大了水稻耕种面积C. 有利于缓解耕地不足D. 得益于重农抑商政策【答案】C【解析】【详解】与明代相比较,清代地方志中记载种植双季稻的县有了明显增多,结合所学可知,明代更多的县种植“双季稻”,可相对提高粮食产量,C项正确;材料中的双季稻是一年两熟,不能说成扩大了“农业生产范围”或水稻“种植面积”,AB项错误;改良作物与“重农抑商”政策无关, D项错误。31.明代

32、初期实行了严格的户籍制度,人们不得随意改动户籍,不得擅自流动,外出百里之外时必须有官府发给的“路引”(通行证)。明代中期以后,政府允许流动人口在当地入户占籍。这一变化反映了A. 科举取士范围的扩大B. 社会经济的发展C. 君主专制的空前强化D. 等级制度的解体【答案】B【解析】【详解】明清时期商品经济发展,材料中“明代中期以后,政府允许流动人口在当地入户占籍。”可知明代户籍的变化是适应明代商品经济的发展的需求,故B正确。材料未涉及科举取士的范围,故A错。君主专制的空前强化与材料表达不符,故C错。D项史实明显错误,故错。32.开芳宴是唐以来夫妻间在上元节特定的一种宴席。宋代罗晔醉翁谈录曾提到“常

33、开芳宴,表夫妻相爱耳”。1951年河南禹县出土的宋代平民墓葬壁画(下图)就反映了这一场景,该题材壁画曾大量出土。据此可以推知,宋代河南禹县白沙水库宋墓出土A. 妇女社会地位大大提高B. 绘画艺术的日益世俗化C. 夫荣妻贵观念根深蒂固D. 理学观念世俗化大众化【答案】D【解析】【详解】由宋代社会上“常开芳宴”,大量类似描绘夫妻相爱题材的壁画出土,结合所学可知,这是理学纲常伦理日益世俗化大众化的表现,D项正确;上元节家宴和壁画表明夫妻相爱不能说明妇女“社会地位大大提高”,A项错误;材料讲宋代生活和艺术的特点,绘画只是其中的一部分,B项不符合题意;节日家宴和相关的壁画,不能说明“夫荣妻贵”的传统观念

34、,C项错误。【点睛】思想、文艺、价值观具有时代性。二:材料解析题(33题20分、34题12分、35题20分,共52分)33.阅读下列材料,回答问题。材料一 我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代

35、就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。摘编自刘瑛中国古代教育变革大事、特点及启示(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代教育的特点并评析中国古代教育制度。材料二 古代帝王对子弟的教育更是重视,汉高祖皇帝晚年手敕太子书:“吾遭乱世,当秦禁学,自喜,谓读书无益。洎践祚(及登基)以来,时方省书,乃使人知作者之意。追思昔所行,多不是吾生不学书,但读书问字而遂知耳今视汝书,犹不如吾。汝可勤学习。每上疏,宜自书,勿使人也。”(明)梅鼎祚两汉文纪(2)依据材料二,指出汉承秦制有所因革的具体表现。分析材料二的史料类型及其价值。【答案】(1)特点:起源早(发展时间长);政府主导;官学与私学并存;儒学

36、主导(教化功能突出);体制随时代不断发展。评析:推动了文化的发展与创新;为政府提供了后备人才,巩固了专制皇权的统治;促进了民族交流和融合;推动了封建经济的发展;加强了儒家思想的统治地位,凸显了儒学的社会教化功能。(从文化、政治、民族关系、经济、思想等角度答题,答对3个角度给)但封建社会后期的文化专制政策阻碍了教育的发展,使教育之路越走越窄。(2)秦朝焚书坑儒,汉高祖重视文化教育。家信(家书)属于原始资料(第一手资料)。记述者本人为当事人,对于研究记述者或史事(秦末汉初的历史)有较高的史料价值。【解析】【详解】(1)特点:从材料一“夏朝就有了称为 序的教育机构”;“西周形成了学在官府的教育制度”

37、;“春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面”;“秦朝禁止私学”,汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”;元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学”;“书院制发展到清代就完全官学化了”等,结合所学依次可以得出,我国古代教育 “发源很早”,政府主导;官学与私学并存;儒学主导;体制随时代不断发展等。评析:依据辩证原则,从积极和局限两个方面,结合材料一,就古代教育对我国文化、政治、经济和民族等,在不同阶段产生的作用进行评价。(2)表现:从材料二 “汉高祖皇帝晚年手敕太子书”及其自省和认识,结合秦的做法,指出不同之处。分析材料二的史料类型由“手敕太子书”可知,这种家书其实是一手史料。价值

38、:结合所学指出一手史料由本人记述,对于研究记述者或相关历史更具可信度,有较高的史料价值。34.材料 一方面是帝王对于人民横征暴敛、残酷盘剥的现实;另一方面,天下又不能没有帝王。对于这道难题,黄宗羲在明夷待访录里的解答也只能祭出道德说教的大旗,将希望寄托在后世君王能够积极效法那些虚幻的尧舜禹等上古帝王的样板上面从今天的角度看,黄宗羲明显属于“看对了病症,开错了药方”。周英杰大历史的小切面根据材料结合所学知识,评析材料中作者关于黄宗羲思想特点的观点”?【答案】材料中作者认为黄宗羲认识中君主专制危害,但提不出具体有效的解决办法。我同意材料的观点;明清时期,封建君主专制空前强化,政治昏暗,人民困苦;但

39、随着商品经济的发展,资本主义萌芽的出现,出现了符合市民阶层的思想主张;在这样的背景下,黄宗羲认识到社会问题的根源,提出批判封建君主专制的思想和限制君权的具体措施,具有早期民主启蒙色彩;但由于时代与阶级的局限性,他提出依靠道德限制皇权,而非从体制上根本解决的主张,并不具可行性。可见,作者认为黄宗羲看对了病症,却开错了药方的观点是正确的。【解析】【详解】观点:从材料“看对了病症,开错了药方”,结合所学指出黄宗羲一方面认识到了“君主专制的危害”,另一方面却“提不出具体有效的解决办法”。评析:需要开门见山地指出其观点的本质,并结合当时的政治、经济和社会问题,分析这一思想产生的原因,正确评价这一思想的进

40、步性,并分析其局限及产生的原因。注意观点明确,用唯物史观评价。35.阅读材料,完成下列问题。材料一 宋朝在雄州等地开设了榷场,作为双方经贸文化交流的主渠道。辽国对宋朝的出口,有牲畜、矿物等特产。辽国从宋朝进口了大量物资,民众的吃穿用住等越来越依赖宋朝的供应,甚至辽国干脆放弃了铸币权,城内全部流通宋币。与此同时,大量中原书藉经由榷场流入辽国,潜移默化改变着辽国人的阅读习惯和思维方式,使其更接近中原汉族士民。摘编自唐博千年雄安宋辽时代的榷场边贸材料二 隆庆元年(1567年)明政府改变“濒海民不得私自出海”的诏令,开放福建漳州府月港(今福建海澄),设立督饷馆,负责管理私人海外贸易并征税。“盖富家以财

41、,贫家以躯,输中华之产,驰异域之邦,易其方物,利可十倍。”而月港“所贸金钱,岁无虑数十万其殆天子之南库也”到明朝灭亡前的七十多年里,世界白银的三分之一都流入了中国,世界三分之二的贸易和中国有关。摘编自月港:大明天子的经济改革新区(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋辽时代的榷场边贸的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明朝中后期对外贸易的特点,并分析其原因。【答案】(1)促进边疆经济文化交流,有利于边贸地区经济发展;推动了民族融合,促进文化认同;丰富民众的物质生活;有利于统一多民族国家的发展;有利于改善宋辽政治关系。(2)特点:对外贸易政策有所放松;外贸利外贸收入是国家财政重要来

42、源;长期处于外贸顺差。原因:农耕经济的高度发达;明朝中后期,商品经济发达,资本主义萌芽出现;明中后期财政困难;平定东南沿海倭患,解决沿海人民生计;社会生产力高于世界其他地区;自然经济占统治地位。【解析】【详解】(1)积极影响:从材料一中榷场“作为双方经贸文化交流的主渠道”,可知边贸的直接作用及其对经济发展的影响;从“辽国对宋朝的出口,有牲畜、矿物等特产。辽国从宋朝进口了大量物资”可知丰富民众的物质生活;“辽国干脆放弃了铸币权,城内全部流通宋币。与此同时,大量中原书籍经由榷场流入辽国,潜移默化改变着辽国人的阅读习惯和思维方式,使其更接近中原汉族士民”,结合所学可知边贸有利于改善宋辽的政治关系,促进文化认同,推动了民族融合;有利于统一多民族国家的发展等。(2)特点:从材料二中明政府改变“濒海民不得私自出海”的诏令,开放福建漳州府月港,可知明政府对外贸易政策有所放松;从“设立督饷馆,负责管理私人海外贸易并征税”,月港“所贸金钱,岁无虑数十万其殆天子之南库也” 可知外贸收入是国家财政重要来源;“到明朝灭亡前的七十多年里,世界白银的三分之一都流入了中国,世界三分之二的贸易和中国有关”结合所学可知中国长期处于外贸顺差。原因:结合所学,依据“明朝中后期”社会经济领域的发展变化,指出国家一改外贸政策的主客观原因;然后根据所学,从中外经济结构和外贸趋势,分析中国长期占据出超的原因。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。