胜任力模型综述

胜任力模型综述

《胜任力模型综述》由会员分享,可在线阅读,更多相关《胜任力模型综述(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、胜任力模型研究综述一、胜任力胜任力(competency ) 一词在20世纪70年代在管理领域被正式使用,伴随着这个新兴 概念的提出紧接着便开始有诸多管理学界学者对此进行深入的实证性研究。但是,由于关于 胜任力的研究仍停留在实证探索的初始阶段,因而,“胜任力”一直也没有明确的操作性定 义,不同的学者也因为使用了不同的测量工作、选择不同的被试、利用不同的数据处理办法 而得到不同的实证结论,从而,他们之间对胜任力的观点也存在一定的区别。现今,学者认 同率较高、权威较高的是 McClelland 提出的定义“胜任力是指直接影响个体工作或工作绩 效或生活中重要活动结果的知识、技能、能力、特质或动机。”

2、(McClelland,1973)关于胜任力的研究历史最早可以追述到 19 世纪 10 年代,科学管理之父 Taylor(1911) 通过对工人行为进行研究进而分解出完成一项任务所需的所有要素,进而提出做这项任务的 员工所需要的能力并对员工的相关能力进行系统的培训以增加其生产效率。 30 年代时, Barnard (1938)对担任管理职位的员工进行研究后认为作为管理层人员需要具备职业的道 德准则、承担责任的能力、一般技术能力和特殊技术能力以及为下属员工制定准则的能力。 到50年代,Flanagan (1954)对公司管理人员进行工作分析,认为管理人员需要具备监督 生产、领导生产、监督员工、人

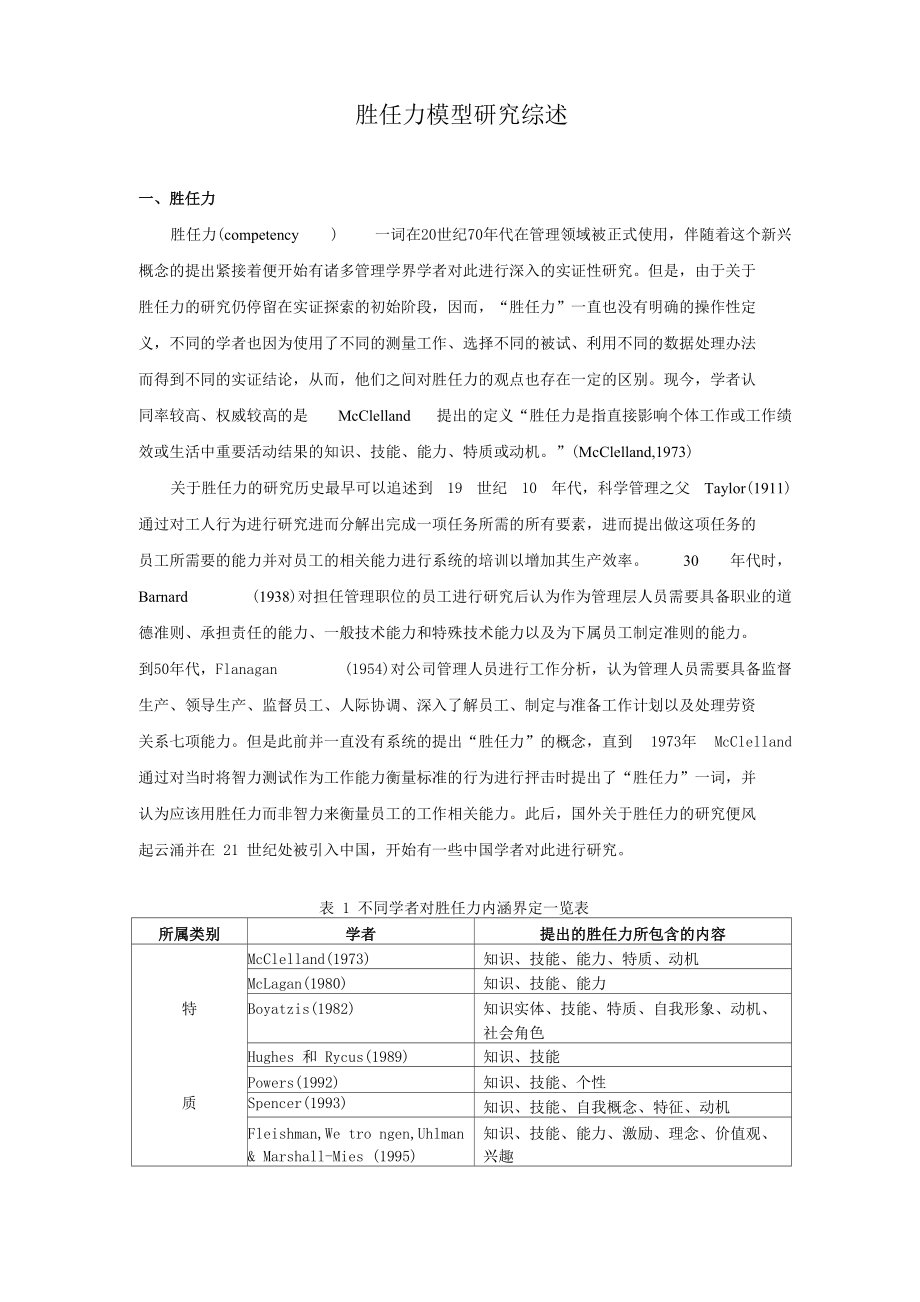

3、际协调、深入了解员工、制定与准备工作计划以及处理劳资 关系七项能力。但是此前并一直没有系统的提出“胜任力”的概念,直到 1973年 McClelland 通过对当时将智力测试作为工作能力衡量标准的行为进行抨击时提出了“胜任力”一词,并 认为应该用胜任力而非智力来衡量员工的工作相关能力。此后,国外关于胜任力的研究便风 起云涌并在 21 世纪处被引入中国,开始有一些中国学者对此进行研究。表 1 不同学者对胜任力内涵界定一览表所属类别学者提出的胜任力所包含的内容McClelland(1973)知识、技能、能力、特质、动机McLagan(1980)知识、技能、能力特Boyatzis(1982)知识实体

4、、技能、特质、自我形象、动机、社会角色Hughes 和 Rycus(1989)知识、技能Powers(1992)知识、技能、个性质Spencer(1993)知识、技能、自我概念、特征、动机Fleishman,We tro ngen,Uhlman知识、技能、能力、激励、理念、价值观、& Marshall-Mies (1995)兴趣类Mirable(1997)知识、技能、能力、特征Parry(1999)知识、技能、态度Sandberg(2000)知识、技能王重鸣(2000)知识、技能、能力、个性、价值观、动机 等彭剑锋和荆小娟(2003)知识、技能、内驱力行为类Everts & Eads (197

5、9)胜任某项工作的行为、工作习惯、个人技 能等特征Woodruff (1991)Fletcher (1992)Cockerill (1995)Klein (1996)Green (1999)Sandberg (2000)时勘、仲理峰(2002)综 合 类Ledford (1995)个人特质、知识、技能、行为Byham & Moyer (1996)行为、动机、知识等Anntoinette & Lepsinger(1999)个性特征、知识、技能资料来源:作者整理)虽然 20世纪 70年代时,胜任力被作为管理学学术术语被提出,但是关于它的概念的说 法却没有一个统一的界定。主要可以被划分为三个观点类别

6、:特质类、行为类、综合类。以 McClelland (1973)、Boyatzis (1982)为代表特质类主要认为胜任力是与个体工作绩效相 关的内在特质,是个体深层次的特征。以Woodruff(1991 )和Fletcher(1992)为代表的一 类学者认为胜任力是与优异绩效结果有因果关系的行为特征(Behavioral Characteristics) 和行为成分(Dimensions of Behavior)。这两种不同的类别之间由于建立在不同的基础上, 因而整个理论体系和实证利用方法都存在较大的区别,各有利弊。特质类学者认为胜任力是 与工作绩效相关的内在的、隐藏的、深层的特质,因而有其

7、稳定性,在实际应用中,适合用 于人员的甄选阶段从而择录出能产生高绩效的应聘人员。行为类学者则认为胜任力是与绩效 结果相关的外在的行为特征,是可变的,利用到实践中,可用于培训阶段对员工进行胜任力 相关培训以达到提到绩效的目的。两类观点均有其实际价值与不足,因而,也有学者将两类 观点结合起来,认为胜任力是指与工作相关的一切因素,既包括特质因素也包括行为特征因 素。以Ledford(1995)和Hyland为代表的一类学者认为胜任力是与个体绩效相关的内在 特质和外在行为特征的综合。总之,不同的学者对胜任力的定义各有不同。(表 )基于各学 者对胜任力的内容的不同定义,本文进行归纳汇总认为胜任力包含六个

8、方面的特征:内容 综合性。胜任力并非单一的某种能力或素质,而是一系列相关的个人特质、知识、技能、行 为、价值观等特征群;情境依附性。胜任力是指在工作情境中员工的相关特质与行为,因 而它依附于工作情境之中;绩效相关性。胜任力的高低与绩效的优劣密切相关;个体辨 别性。个体的胜任力会通过工作相关行为观察出来,因而可以在实际工作中辨别出个体的胜 任力高低;结果预测性。根据员工胜任力与特定工作要求的匹配程度可以预测该工作结果 的完成程度;结构动态性。胜任力既有天生存在的成分又具有可习得、可迁移的成分,因 而可以通过培训等手段进行干预与提升,具有其结构动态性。关于胜任力的研究通常分为通用胜任力(Gener

9、al competence)的研究以及专业胜任力 (Occupa tional Compe tence)的研究。通用胜任力是指一个组织中的所有人都必备的胜任 力,常常体现了组织内部成员所共有的核心价值观和组织文化。例如,作为研究生群体,都 应该具备理论学习的能力、研究方法的借鉴能力以及搜集前沿信息的能力等等,这些能力就 是研究生群体的通用胜任力。常见的通用胜任力包括以下四种。辨识胜任力,指组织内成员 应该有能力辨识出组织和核心价值观并且在自己的日常行为中体现出这种价值观;关系胜任 力,指组织内成员与他人建立并维护二者之间关系的能力;学习胜任力,指组织内成员对周 围情境有敏锐的观察力并能够学会其

10、中的技巧且顺利迁移到其他组织任务中去;改变胜任力 指组织内成员面对组织目标的变化时能够顺利改变自己以符合组织的战略需求。专业胜任力 是指个体从事某类具体专业工作的胜任力。专业胜任力具有其特异性,因而具有较弱的迁移 性,在某一专业具有优秀胜任力的个体常常伴随着在其他专业有较差的胜任力。本文所要研 究的是作为公务员群体所具有的共同的能力和素质等要素,也就是公务员行业的通用胜任力(文献来源:网络)二、胜任力模型系统是由许多既相互支持又相互制约的要素所构成。为此,在研究和开发一个系统时, 除了要确定系统中由哪些要素构成之外,还必须进一步明确各要素之间存在着怎样的关展 (这种关系有因果关系、递阶关系、平

11、行关系和大小关系等)。也就是说,要建立系统的结构 模型。(汪应洛, 1990)在研究复杂的系统时常会采用结构模型作为主要方法之一,在结构 模型中最直观的一类模型便是图模型,明了的反映了系统的结构特点和因果关系。胜任力模 型中就有几个经典的图模型。胜任力模型(competency model),在中国又被译为能力模型、素质模型,胜任特征模 型、才能模型等等,本文统一译为胜任力模型。尽管不同的学者对胜任力模型的界定不完全 相同,但是主题却是一致的。 1985 年, Mansfield 和 Mathew 提出了工作胜任力模型,他的 模型包括四个部分:一是个体在工作角色中涉及的技术或任务;二是对任务的

12、管理;三是对 工作情境的管理;四是工作或角色的环境,包括物理环境以及人际环境。(叶龙等,2003)Lepsinger 和 Lucia1995 年发表的论文上认为所谓胜任力模型就是成功完成任何工作需 要的行为、知识和技能。胜任力模型里包括完成工作所需要的知识、技能、个性特征以及对 成功完成工作获得好的工作绩效影响最直接的行为要素。(Sanchez, 2000) (Lepsinger和 Lucia, 1995) Dal ton (1997)的观点与Lepsinger和Lucia的观点类似,他也认为胜任力 模型就是指完成每一项工作所需要的知识、技能、个人特质和行为要素的集合。与以上认 为胜任 力是完

13、 成一切工作所需要的才能的集合体的观 点不同, 1998 年 Williams 提出,胜任力模型是由某个具体职位所要求的优秀表现组合而成的,并且包含了 数种胜任力结构;胜任力模型回答了顺利完成某个由多个具体事务构成的工作所需要的知识 技能和特性的独特组合。(Williams,1998)也有学者从实证的角度,通过对某项工作的高 绩效表现者的行为等进行调查研究,从而得到高绩效员工的共同特征进而建立出胜任力模型Spencer(1993)便是通过这样的方法建立了胜任力模型,他认为与高绩效结果相关的 行为、技能或个性特征构成了胜任力模型。 Anntoinette 和 Lepsinger 的观点与之相似,

14、他 们也认为一切能促进高绩效表现的技能、知识、个性特征的集合体构成了胜任力模型。(Anntoinette 和 Lepsinger, 1999)通过 Spencer 等人不懈的努力,建立在大量的理论研究和实证研究的基础上,他们提出 了两个为学术界所共同认可的经典的胜任力模型。分别为洋葱模型、冰山模型。(资料来源:Lyle M. Spencer,Sige M.Spencer.魏梅金译。才能评鉴法:建立卓越的 绩效模式M.汕头:汕头大学出版社,2003, P17)图1中,Spencer等人将胜任力看作一个冰山,类似于弗洛伊德的冰山模型将意识分为潜意识和意识,水下的冰山底部为察觉不到的潜意识,浮在水面

15、之上的是可觉察的意识,Spencer 等人也认为胜任力的所有要素也可以分为外显的和内隐的两种,浮在水面上的只是 冰山的一小部分,有技能和知识这些要素;而胜任力的更多要素为内隐的,如同水下巨大的 山底,有社会角色、自我概念、特质、动机等深藏的要素。他们还认为水面上的这些要素不 仅仅是容易发现、容易评价的,也是容易塑造的,可以通过特殊手段塑造其方向和深浅的。随着研究的深入,Spencer等人也发现了更多的胜任力的要素,仅仅分为外显和内隐的冰山 模型已经不再适用,因而他们又提出了洋葱模型(图 2)。与前面的冰山模型相比,洋葱模 型添加了态度和价值观的要素,并且将胜任力划分为三层而不再是两层。洋葱的最外圈代表 技能、知识等外显特征,中间代表态度、价值观、自我概念、社会角色等特征,其程度要比 最外圈的特征更为内隐,洋葱的最内圈是特质、动机等为个体最为内隐、最为深层的特征。 洋葱模型的最主要特点在于将个体的特征根据其内隐-外显的程度进行划分,越靠近洋葱内 里则特征越为内隐,越靠近洋葱外圈则越为外显,一目了然的呈现了不同层次的特征要素。 并且他们还认为越为内隐的要素越难改变,是先天形成的,后天难以重塑。越外层则越容易 发展。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。