高一数学必修一第15周教案

高一数学必修一第15周教案

《高一数学必修一第15周教案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一数学必修一第15周教案(12页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、课题: 小结与复习(2) 第 课时 总序第 个教案课型: 复习课 编写时时间: 年 月 日 执行时间: 年 月 日教学目标:1了解直线和平面的位置关系;掌握直线和平面平行的判定定理和性质定理2了解平面和平面的位置关系;掌握平面和平面平行的判定定理和性质定理3掌握直线与平面垂直的定义、判定定理和性质定理,并能运用它们进行论证和解决有关的问题;4掌握平面与平面垂直的定义、判定定理和性质定理,并会规范地写出解题过程。批 注教学重点:线面、面面平行及垂直的判定定理和性质定理。教学难点:线面、面面平行及垂直的判定定理和性质定理的应用。教学用具:投影仪教学方法:通过知识的整合、梳理,培养学生的空间想象能力

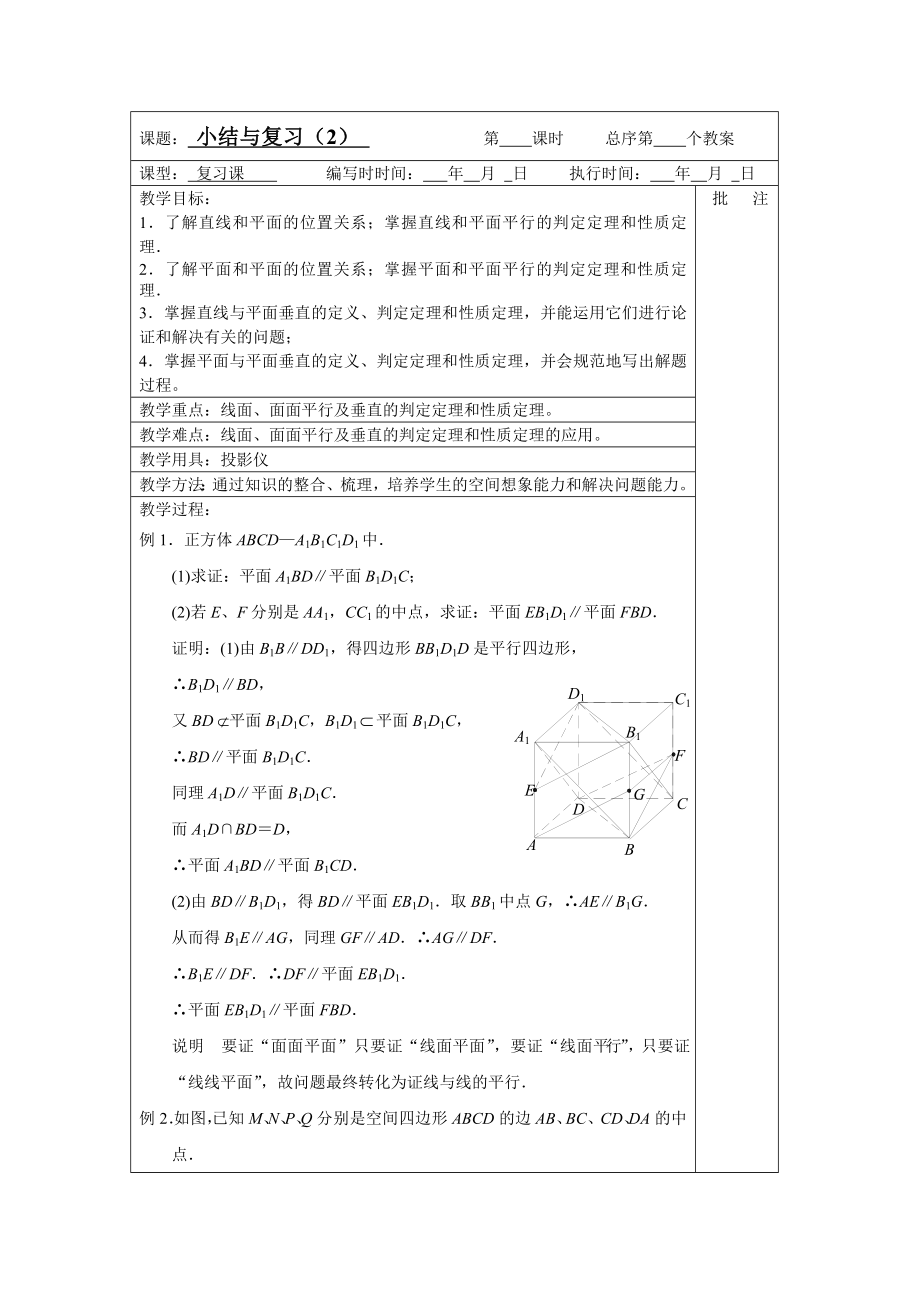

2、和解决问题能力。教学过程:例1正方体ABCDA1B1C1D1中(1)求证:平面A1BD平面B1D1C;(2)若E、F分别是AA1,CC1的中点,求证:平面EB1D1平面FBD证明:(1)由B1BDD1,得四边形BB1D1D是平行四边形,A1AB1BC1CD1DGEFB1D1BD,又BD 平面B1D1C,B1D1平面B1D1C,BD平面B1D1C同理A1D平面B1D1C而A1DBDD,平面A1BD平面B1CD(2)由BDB1D1,得BD平面EB1D1取BB1中点G,AEB1G从而得B1EAG,同理GFADAGDFB1EDFDF平面EB1D1平面EB1D1平面FBD说明 要证“面面平面”只要证“线

3、面平面”,要证“线面平行”,只要证“线线平面”,故问题最终转化为证线与线的平行例2如图,已知M、N、P、Q分别是空间四边形ABCD的边AB、BC、CD、DA的中点求证:(1)线段MP和NQ相交且互相平分;(2)AC平面MNP,BD平面MNPBADCNQM证明:(1) M、N是AB、BC的中点,MNAC,MNAC P、Q是CD、DA的中点,PQCA,PQCAMNQP,MNQP,MNPQ是平行四边形MNPQ的对角线MP、NQ相交且互相平分(2)由(1),ACMN记平面MNP(即平面MNPQ)为显然AC否则,若AC,由A,M,得B;由A,Q,得D,则A、B、C、D,与已知四边形ABCD是空间四边形矛

4、盾又MN,AC,又AC ,AC,即AC平面MNP同理可证BD平面MNP例3四面体中,分别为的中点,且,求证:平面 证明:取的中点,连结,分别为的中点,又,在中,又,即,平面 例4如图是所在平面外一点,平面,是的中点,是上的点,(1)求证:;(2)当,时,求的长。(1)证明:取的中点,连结,是的中点, 平面 , 平面 是在平面内的射影 ,取 的中点,连结 ,又,由三垂线定理得(2),平面.,且,课后作业:1 1、在长方体中,经过其对角线的平面分别与棱、相交于两点,则四边形的形状为 (平行四边形)ABCDB112如图,A,B,C,D四点都在平面a,b外,它们在a内的射影A1,B1,C1,D1是平行

5、四边形的四个顶点,在b内的射影A2,B2,C2,D2在一条直线上,求证:ABCD是平行四边形 证明: A,B,C,D四点在b内的射影A2,B2,C2,D2在一条直线上,A,B,C,D四点共面又A,B,C,D四点在a内的射影A1,B1,C1,D1是平行四边形的四个顶点,平面ABB1A1平面CDD1C1AB,CD是平面ABCD与平面ABB1A1,平面CDD1C1的交线ABCD,同理ADBC四边形ABCD是平行四边形3已知直线a、b和平面M、N,且,那么( )(A)Mba(B)babM(C)NMaN(D) 4如图,矩形所在的平面,分别是的中点,(1)求证:平面; (2)求证:(3)若,求证:平面5如

6、图,已知是由一点引出的不共面的三条射线,求证:教学后记: 第三章 直线与方程课题:直线的倾斜角和斜率(1) 第 课时 总序第 个教案课型: 新授课 编写时时间: 年 月 日 执行时间: 年 月 日教学目标:1.知识与技能(1)正确理解直线的倾斜角和斜率的概念(2)理解直线的倾斜角的唯一性.(3)理解直线的斜率的存在性.(4)斜率公式的推导过程,掌握过两点的直线的斜率公式2.过程与方法通过直线的倾斜角概念的引入学习和直线倾斜角与斜率关系的揭示,培养学生观察、探索能力,运用数学语言表达能力,数学交流与评价能力3.情感态度与价值观通过斜率概念的建立和斜率公式的推导,帮助学生进一步理解数形结合思想,培

7、养学生树立辩证统一的观点,培养学生形成严谨的科学态度和求简的数学精神批 注教学重点:直线的倾斜角、斜率的概念和公式。教学难点:直线的倾斜角、斜率的概念和公式。教学用具:投影仪教学方法:启发、引导、讨论.教学过程:1.直线的倾斜角的概念我们知道, 经过两点有且只有(确定)一条直线. 那么, 经过一点P的直线l的位置能确定吗? 如图, 过一点P可以作无数多条直线a,b,c, 易见,答案是否定的.这些直线有什么联系呢? (1)它们都经过点P. (2)它们的倾斜程度不同. 怎样描述这种倾斜程度的不同?引入直线的倾斜角的概念:当直线l与x轴相交时, 取x轴作为基准, x轴正向与直线l向上方向之间所成的角

8、叫做直线l的倾斜角.特别地,当直线l与x轴平行或重合时, 规定= 0.问: 倾斜角的取值范围是什么? 0180.当直线l与x轴垂直时, = 90.因为平面直角坐标系内的每一条直线都有确定的倾斜程度, 引入直线的倾斜角之后, 我们就可以用倾斜角来表示平面直角坐标系内的每一条直线的倾斜程度.直线abc, 那么它们的倾斜角相等吗? 答案是肯定的.所以一个倾斜角不能确定一条直线.确定平面直角坐标系内的一条直线位置的几何要素: 一个点P和一个倾斜角.2.直线的斜率:一条直线的倾斜角(90)的正切值叫做这条直线的斜率,斜率常用小写字母k表示,也就是 k = tan当直线l与x轴平行或重合时, =0, k

9、= tan0=0;当直线l与x轴垂直时, = 90, k 不存在.由此可知, 一条直线l的倾斜角一定存在,但是斜率k不一定存在.例如, =45时, k = tan45= 1; =135时, k = tan135= tan(180 45) = - tan45= - 1.学习了斜率之后, 我们又可以用斜率来表示直线的倾斜程度.3.直线的斜率公式:给定两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),x1x2,如何用两点的坐标来表示直线P1P2的斜率?可用计算机作动画演示: 直线P1P2的四种情况, 并引导学生如何作辅助线,共同完成斜率公式的推导.(略) 斜率公式: 对于上面的斜率公式要注意下面四点:(1

10、) 当x1=x2时,公式右边无意义,直线的斜率不存在,倾斜角= 90, 直线与x轴垂直;(2)k与P1、P2的顺序无关, 即y1,y2和x1,x2在公式中的前后次序可以同时交换, 但分子与分母不能交换; (3)斜率k可以不通过倾斜角而直接由直线上两点的坐标求得;(4) 当 y1=y2时, 斜率k = 0, 直线的倾斜角=0,直线与x轴平行或重合.(5)求直线的倾斜角可以由直线上两点的坐标先求斜率而得到4例题:例1 已知A(3, 2), B(-4, 1), C(0, -1), 求直线AB, BC, CA的斜率, 并判断它们的倾斜角是钝角还是锐角.略解: 直线AB的斜率k1=1/70, 所以它的倾

11、斜角是锐角; 直线BC的斜率k2=-0.50, 所以它的倾斜角是锐角.例2 在平面直角坐标系中, 画出经过原点且斜率分别为1, -1, 2, 及-3的直线a, b, c, l.分析:要画出经过原点的直线a, 只要再找出a上的另外一点M. 而M的坐标可以根据直线a的斜率确定; 或者k=tan=1是特殊值,所以也可以以原点为角的顶点,x 轴的正半轴为角的一边, 在x 轴的上方作45的角, 再把所作的这一边反向延长成直线即可.略解: 设直线a上的另外一点M的坐标为(x,y),根据斜率公式有 1=(y0)(x0),所以 x = y可令x = 1, 则y = 1, 于是点M的坐标为(1,1).此时过原点

12、和点M(1,1), 可作直线a.同理, 可作直线b, c, l.(用计算机作动画演示画直线过程)课堂小结:(1)直线的倾斜角和斜率的概念(2) 直线的斜率公式.课后作业: 教学后记: 课题:直线的倾斜角和斜率(2) 第 课时 总序第 个教案课型: 习题课 编写时时间: 年 月 日 执行时间: 年 月 日教学目标:1.进一步加深理解直线的倾斜角和斜率的定义2.已知直线的倾斜角,会求直线的斜率 3.已知直线的斜率,会求直线的倾斜角4.培养学生分析探究和解决问题的能力.批 注教学重点:直线的倾斜角和斜率的应用。教学难点:斜率概念理解与斜率公式的灵活运用。教学用具:投影仪教学方法:启发、引导、讨论.教

13、学过程:1复习:1)说出倾斜角和斜率的概念,它们都反映了直线的什么牲特征?2) 斜率的计算公式是什么?2.巩固练习:1)已知直线的倾斜角,口答直线的斜率:(1) 0;(2)60;(3) 90;()1502).直线经过原点和点(1,1),则它的倾斜角是 3).过点P(2,m)和Q(m,4)的直线的斜率等于1,则m的值为( )A.1 B.4 C.1或3 D.1或44).已知A(2,3)、B(1,4),则直线AB的斜率是 .5).已知M(a,b)、N(a,c)(bc),则直线MN的倾斜角是 .6).已知O(0,0)、P(a,b)(a0),直线OP的斜率是 .7).已知,当时,直线的斜率 = ;当且时

14、,直线的斜率为 3例题分析:例1.若三点,共线,求的值解:说明:本题旨在让学生了解斜率也可研究直线的位置关系,为下节课的学习打基础例2如果直线经过A(1,2m)、B(2,)二点,求直线的斜率K的取值范围。例3若直线的斜率为函数例4.已知两点A(3,4)、B(3,2),过点P(2,1)的直线与线段AB有公共点.求直线的斜率k的取值范围.( k1或k3)4提高练习1.若直线过(2,3)和(6,5)两点,则直线的斜率为 ,倾斜角为 2.已知直线l1的倾斜角为1,则l1关于x轴对称的直线l2的倾斜角2为_.3已知两点A(x,2),B(3,0),并且直线AB的斜率为,则x= 4斜率为2的直线经过(3,5

15、)、(a,7)、(1,b)三点,则a、b的值是( )A.a=4,b=0 B.a=4,b=3 C.a=4,b=3 D.a=4,b=35已知两点M(2,3)、N(3,2),直线l过点P(1,1)且与线段MN相交,则直线的斜率k的取值范围是( ) A.k或k4 B.4k C. k4 D.k4归纳小结:解题时,要重视数学思想方法的应用.作业布置:教学后记: 课题: 两条直线的平行与垂直 第 课时 总序第 个教案课型: 新授课 编写时时间: 年 月 日 执行时间: 年 月 日教学目标:理解并掌握两条直线平行与垂直的条件,会运用条件判定两直线是否平行或垂直.批 注教学重点:两条直线平行和垂直的条件是重点,

16、要求学生能熟练掌握,并灵活运用教学难点:启发学生, 把研究两条直线的平行或垂直问题, 转化为研究两条直线的斜率的关系问题教学用具:投影仪教学方法:探究,讨论教学过程:导入新课思路1.设问(1)平面内不重合的两条直线的位置关系有哪几种?(2)两条直线的倾斜角相等,这两条直线是否平行?反过来是否成立?(3)“=”是“tan=tan”的什么条件?根据倾斜角和斜率的关系,能否利用斜率来判定两条直线平行呢?思路2.上节课我们学习的是什么知识?想一想倾斜角具备什么条件时两条直线会平行、垂直呢?你认为能否用斜率来判断.这节课我们就来专门来研究这个问题.提出问题平面内不重合的两条直线的位置关系有几种?两条直线

17、的倾斜角相等,这两条直线是否平行?反过来是否成立?“=”是“tan=tan”的什么条件?两条直线的斜率相等,这两条直线是否平行?反过来是否成立?l1l2时,k1与k2满足什么关系?l1l2时,k1与k2满足什么关系?活动:教师引导得出平面内不重合的两条直线的位置关系有平行和相交,其中垂直是相交的特例.数形结合容易得出结论.注意到倾斜角是90的直线没有斜率,即tan90不存在.注意到倾斜角是90的直线没有斜率.必要性:如果l1l2,如图1所示,它们的倾斜角相等,即1=2,tan1=tan2,即k1=k2.图1充分性:如果k1=k2,即tan1=tan2,01180,02180,1=2.于是l1l

18、2.学生讨论,采取类比方法得出两条直线垂直的充要条件.讨论结果:平面内不重合的两条直线的位置关系有平行和相交,其中垂直是相交的特例.两条直线的倾斜角相等,这两条直线平行,反过来成立.“=”是“tan=tan”的充要条件.两条直线的斜率相等,这两条直线平行,反过来成立.l1l2k1=k2.l1l2k1k2=-1.应用示例例1 已知A(2,3),B(4,0),P(3,),Q(1,2),判断直线BA与P的位置关系,并证明你的结论.解:直线BA的斜率kBA=0.5,直线PQ的斜率kPQ=0.5,因为kBA=kPQ.所以直线BAPQ.变式训练 若A(-2,3),B(3,-2),C(,m)三点共线,则m的

19、值为( )A. B.- C.-2 D.2分析:kAB=kBC,m=.答案:A例2 已知四边形ABCD的四个顶点分别为A(0,0),B(2,-1),C(4,2),D(2,3),试判断四边形ABCD的形状,并给出证明.解:AB边所在直线的斜率kAB=-,CD边所在直线的斜率kCD=-,BC边所在直线的斜率kBC=,DA边所在直线的斜率kDA=.因为kAB=kCD,kBC=kDA,所以ABCD,BCDA.因此四边形ABCD是平行四边形.变式训练 直线l1:ax+3y+1=0,l2:x+(a-2)y+a=0,它们的倾斜角及斜率依次分别为1,2,k1,k2.(1)a=_时,1=150;(2)a=_时,l

20、2x轴;(3)a=_时,l1l2;(4)a=_时,l1、l2重合;(5)a=_时,l1l2.答案:(1) (2)2 (3)3 (4)-1 (5)1.5知能训练习题3.1 A组6、7.拓展提升问题:已知P(3,2),Q(3,4)及直线ax+y+3=0.若此直线分别与PQ的延长线、QP的延长线相交,试分别求出a的取值范围.(图2)图2解:直线l:ax+y+3=0是过定点A(0,-3)的直线系,斜率为参变数-a,易知PQ、AQ、AP、l的斜率分别为:kPQ=,kAQ=,kAP=,k1=-a.若l与PQ延长线相交,由图,可知kPQk1kAQ,解得-a-;若l与PQ相交,则k1kAQ或k1kAP,解得a

21、-或a;若l与QP的延长线相交,则kPQk1kAP,解得-a.课堂小结通过本节学习,要求大家:1.掌握两条直线平行的充要条件,并会判断两条直线是否平行.2.掌握两条直线垂直的充要条件,并会判断两条直线是否垂直.3.注意解析几何思想方法的渗透,同时注意思考要严密,表述要规范,培养学生探索、概括能力.4.认识事物之间的相互联系,用联系的观点看问题.作业. 教学后记: 本课通过探究两直线平行或垂直的条件,力求培养学生运用已有知识解决新问题的能力,以及数形结合能力.通过对两直线平行与垂直的位置关系的研究,培养了学生的成功意识,合作交流的学习方式,激发学生的学习兴趣.组织学生充分讨论、探究、交流,使学生自己发现规律,自己总结出两直线平行与垂直的判定依据,教师要及时引导、及时鼓励.

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。