腹部CT诊断很经典

腹部CT诊断很经典

《腹部CT诊断很经典》由会员分享,可在线阅读,更多相关《腹部CT诊断很经典(159页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

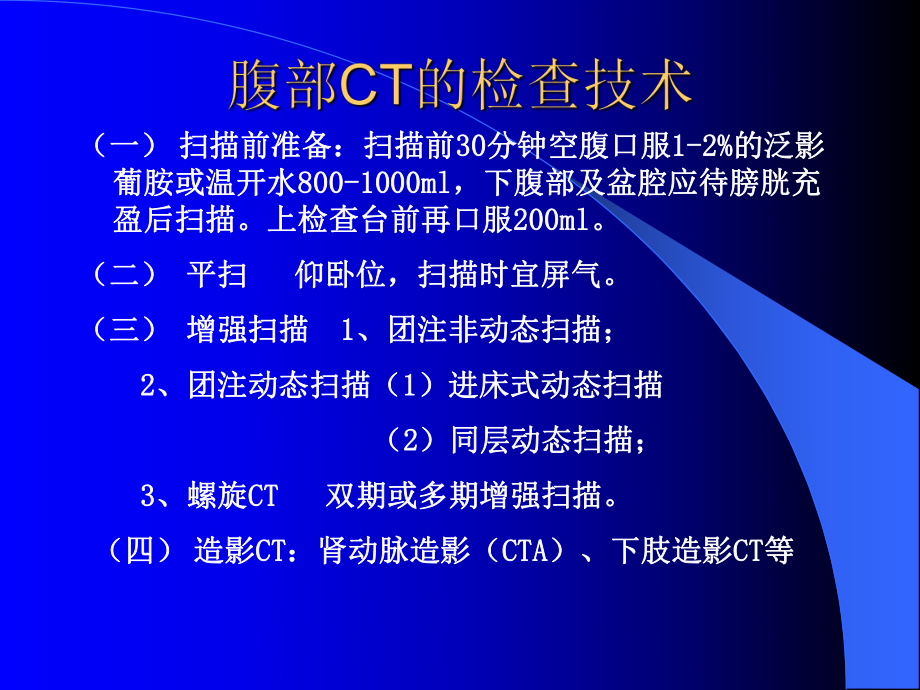

1、(一)(一)扫描前准备:扫描前扫描前准备:扫描前3030分钟空腹口服分钟空腹口服1-2%1-2%的泛影的泛影葡胺或温开水葡胺或温开水800-1000ml800-1000ml,下腹部及盆腔应待膀胱充,下腹部及盆腔应待膀胱充盈后扫描。上检查台前再口服盈后扫描。上检查台前再口服200ml200ml。(二)(二)平扫平扫 仰卧位,扫描时宜屏气。仰卧位,扫描时宜屏气。(三)(三)增强扫描增强扫描 1 1、团注非动态扫描;、团注非动态扫描;2 2、团注动态扫描(、团注动态扫描(1 1)进床式动态扫描)进床式动态扫描 (2 2)同层动态扫描;)同层动态扫描;3 3、螺旋、螺旋CT CT 双期或多期增强扫描。

2、双期或多期增强扫描。(四)(四)造影造影CTCT:肾动脉造影(:肾动脉造影(CTACTA)、下肢造影)、下肢造影CTCT等等肝脏正常表现1 肝实质:密度均匀,CTCT值值40-70hu40-70hu,高于上腹部其 它脏器如脾脏脾脏等。2 肝血管:包括肝动脉、肝静脉、门静脉,表现为肝肝 内条状、分支状或圆点状低密度影内条状、分支状或圆点状低密度影,越近肝门 区域和下腔静脉区越粗大。3肝内胆管:正常不显示。4 增强扫描:肝实质和血管明显强化,密度升高肝实质和血管明显强化,密度升高。l肝左、中、右静脉l肝内三条裂隙:肝圆韧带裂(左叶间裂)、叶间裂、静脉韧带裂.病理:脂肪在肝细胞内过度沉积,又名肝脏脂

3、肪浸润。CT表现:平扫平扫:肝体积正常或增大,肝密度弥漫性或局灶性减低,低于脾脏密度。l增强扫描:脂肪肝增强特征与正常肝脏一致,但仍保持相对低密度;肝内血管强化显影特别清楚,走行及分布正常。CT表现:1、肝脏大小及形态改变:肝脏体积缩小,各叶比例失调,常表现为右叶萎缩,尾叶或/和左叶增大。肝表面凹凸不平,呈波浪状或分叶状。肝裂增宽,肝门区扩大。2、肝脏密度改变:密度高低不一。3、继发性改变:脾大;腹水;门脉高压:门脉主干扩张,侧支血管扩张,扭曲,增强扫描明显强化。病理 肝癌分三型:巨块型:直径5cm;结节型:直径5cm;弥漫型:结节小,弥漫分布且均匀。CT表现 (1)平扫:肝内圆形、卵圆形、不

4、规则型低 密度灶,有分叶,密度不均,大小不等。边缘有一圈透亮带,所谓“晕圈征”病灶可单发,也可多发。常同时有肝硬化表现。增强扫描:1 动脉期病灶迅速强化,常为不均匀强化,密度超过肝实质;2 静脉期病灶密度迅速下降,低于肝实质。3 延迟期扫描病灶不强化。(3)转移征象 门脉内癌栓形成:受累门脉扩大,增强后充盈 缺损。下腔静脉及肝静脉内癌栓形成:表现为静脉 扩大,增强后内有充盈缺损。淋巴结肿大:肝门区、后腹膜、淋巴结肿大。肝门内及肝内胆管扩张:系肿大淋巴结或位于 肝门的癌压迫或侵犯胆管引起梗阻性黄疸。平扫为肝内圆形、类圆形低密度灶,大小不等,常为多发,亦可单发。分布趋向均匀,边界清晰,亦可不清晰。

5、密度均匀或不均匀;部分病例可出现钙化,如结肠粘液癌、胃粘液癌、卵巢癌、骨肉瘤等的转移灶。增强扫描 (1)病灶边缘强化。(2)病灶均匀强化。(3)出现“牛眼征”:表现为病灶中心低密度,边 缘为高密度强化带,最外层又低于肝实质 (中心低密度为坏死区,最外层低密度带为 正常肝组织和血窦受压改变)(1)平扫:肝内低密度区,轮廓清楚,密度)平扫:肝内低密度区,轮廓清楚,密度均匀或病变区内有更低密度区,代表血栓机化或均匀或病变区内有更低密度区,代表血栓机化或纤维分隔,少数可见到钙化。纤维分隔,少数可见到钙化。(2)增强扫描:)增强扫描:早期病变边缘显著强化呈结节状或早期病变边缘显著强化呈结节状或“岛屿岛屿

6、状状”,密度与邻近腹主动脉相近,明显高于周,密度与邻近腹主动脉相近,明显高于周围肝实质密度,持续时间超过围肝实质密度,持续时间超过2分钟。分钟。随着时间延长,增强幅度向病变中央推近,随着时间延长,增强幅度向病变中央推近,而病变的低密度区相对变小。而病变的低密度区相对变小。延时扫描病变呈等密度或略高密度(平扫延时扫描病变呈等密度或略高密度(平扫时病变内更低密度无变化)。时病变内更低密度无变化)。增强扫描是诊断肝海绵状血管瘤的重增强扫描是诊断肝海绵状血管瘤的重要方法,具有特征性表现,诊断正确率可要方法,具有特征性表现,诊断正确率可在在90以上。一般典型表现出现在动脉早以上。一般典型表现出现在动脉早

7、期,即注药后期,即注药后3060秒。因此强调正确的秒。因此强调正确的检查技术,即快速、团状注射造影剂,快检查技术,即快速、团状注射造影剂,快速扫描,适时延时扫描。否则,因未见到速扫描,适时延时扫描。否则,因未见到特征性表现易造成误诊或漏诊。特征性表现易造成误诊或漏诊。肝血管瘤CT平扫呈低密度灶,密度均匀,边缘较清。肝血管瘤静脉注入造影剂后CT扫描,动脉期示:病灶由边缘向中心结节状强化,逐渐填满,其密度与同层腹主动脉相似。腹主动脉肾肝血管瘤静脉期示病灶进一步强化填充,呈密度较均的高密度灶,显示更清楚。肝血管瘤2分钟后,平衡期CT扫描示病灶仍呈较高密度,显示清楚,表现为“早出晚归”征肝血管瘤 病理

8、 是一种常见的先天性或退行性病变。由胆小管扩张演变而成,囊壁衬以分泌液体的上皮细胞。临床多无症状。CT表现 平扫肝内圆形、类圆形水样密度灶,密度均匀,边界清楚锐利,大小不等,数目不等;增强后不强化,肝组织强化使得囊肿显示更清晰。CT表现:(1)平扫 肝内圆形或不规则形低密度灶,密度均匀或 不均匀,边缘清楚或不清楚。脓肿周围出现不同密度的环形带,称为环征 或靶征。病灶有气体时诊断可肯定。(2)增强扫描:脓肿壁环状强化。一、正常表现 肝内胆管正常情况下不显示,肝总管表现为肝门区环状影,位于门静脉右前方。胆总管表现为胰头或钩突内的环状影,位于下腔静脉前方,直径不超过10mm。胆囊位于胆囊窝内,呈卵圆

9、形或圆形,横径2.5-3.5cm,大于4.5cm为增大;胆囊壁光滑,厚约1-2mm,厚薄均匀,超过3mm为异常增厚。CT表现 (1)急性胆囊炎 平扫 A胆囊增大,横径大于4.5cm。B.胆囊壁厚,大于3mm,边缘模糊,周围 环状水肿带。C.胆囊穿孔形成脓肿:正常胆囊周围脂肪 间隙消失,出现局限性低密度区。D.可合并有胆囊结石。增强扫描:胆囊壁和脓肿壁强化。(2)慢性胆囊炎 胆囊缩小。胆囊壁增厚。胆囊壁钙化。常合并胆囊结石。1.病理 多为腺癌,少数为鳞癌。2.CT表现 (1)平扫 腔内结节型:从胆囊壁突入腔内的单发或多发乳头状软组密度结节,胆囊腔仍明显可见。胆囊壁增厚型:胆囊壁局限性或弥漫性不规

10、则增厚。肿块型:表现为与肝实质密度相似的实性软组织肿块,胆囊腔大部或完全消失,此型多为晚期表现。阻塞型:肿瘤侵犯胆囊管造成阻塞,胆囊积液扩大,肿瘤小常不易发现。(2)增强扫描:病变可中度强化。一、检查前准备:急性胰腺炎禁服造影剂或水。二、正常表现:在CT图象上,胰腺多呈向前弯曲的带状结构,轮廓光滑,可有分叶。密度均匀,CT值略低于肝脏。一般是胰头最大,到胰体、胰尾逐渐变细。l多发生在胰岛组织较多的体尾部。l分功能性及无功能性。l功能性直径多不超过2cm,其内可见钙化(极小数),多为多血管性,增强扫描早期强化明显。少数为少管性,甚至为囊性改变.l无功能性较大,平均10cm。CT表现:(1)胰腺弥

11、漫性肿大,边缘模糊。(2)胰周积液:胰周围水样密度影。(3)肾前筋膜增厚。(4)胰内出血:胰内高密度影。(5)胰腺假性囊肿(4周后可形成)。(6)胰腺脓肿。CT表现 (1)胰腺萎缩缩小。(2)胰腺及胰管钙化。(3)胰管扩张(局部或整个胰管,均匀性扩张或呈串 珠状。(4)胰腺假性囊肿形成。腹侧与背侧胰管互不交通,分别开口于12指肠乳头与小乳头ERCP诊断胰腺环绕12指肠降部 正常脾脏密度均匀,略低于正常肝脏密度,其长轴为3-5个肋单元(以一个肋骨或一个肋间隙为一个肋单元)。1、CT表现(1)脾最上层面+最下层面距离超过15cm。(2)大于5个肋单元。(3)脾脏下缘超过肝脏下缘。1 脾包膜下血肿:

12、表现沿脾周围有一新月形影。2 脾实质内血肿 3 脾撕裂伤:脾实质内线状或不规则缺损,局部脾 表面模糊不清,多伴腹腔积血。CT表现 平扫,脾内三角形低密度影,基底位于脾外缘,尖端指向脾门。增强扫描,梗塞灶不强化。脾囊肿同肝、肾囊肿,平扫呈水样低密度,境界清晰;增强后无强化。检查方法平扫:1、检查前半小时口服2%泛影葡胺400-500ml2,病人仰卧,双手抱头。3,先扫定位像,取层厚层距,从肾上极扫至肾下极。增强扫描:静脉注射60%泛影葡胺60-100ml或非离子型造影剂后再做扫描。螺旋CT双期扫描价值非常大 CT横断面图像上肾脏为边缘光滑的近圆形、椭圆形或有分叶的软组织影,肾门附近层面肾前内缘有

13、一凹陷切迹有血管蒂伸向前内方。肾蒂内结构由前向后分别为肾静脉、肾动脉和肾盂。平扫肾实质密度均匀一致,略低于肝脏及脾脏密度,肾皮质和髓质从密度上无法区分。充满尿液的肾盏肾盂密度接近于水,肾周间隙和肾门充满脂肪组织,CT值低于水。增强扫描,肾实质和肾髓质明显强化。肾周筋膜和间隙肾周有脂肪囊,其外为致密的肾筋膜后腹膜可分为肾前旁、肾周和肾后旁三个腔隙,其间以筋膜相隔。肾前间隙:位于后腹膜与肾前筋膜之间。内有胰腺、胰血管和十二指肠降部及升、降结肠。肾周间隙:位于肾前、后筋膜之间,内有肾上腺、肾脏、近端肾收集系统、肾血管和脂肪等。肾后间隙:位于肾后筋膜与横筋膜之间,内无器官,只有脂肪、血管和淋巴结。常见

14、疾病l肾癌l肾错构瘤(肾血管平滑肌脂肪瘤)l单纯性肾囊肿l多囊肾l肾结石l肾结核l病理 肾癌起源于近曲小管的上皮细胞,是泌尿系最常见的恶性肿瘤,肿瘤呈圆形或椭圆形,大小不等,瘤内可有坏死、囊变、出血和钙化l临床表现 肾癌多见于40-60岁男性,主要表现为血尿、腰痛和包块。肾癌CT表现平扫:肿瘤位于肾实质内,表现可为类圆形、不规则形或分叶状肿块,与正常组织分界不清。肿瘤密度低于或等于正常肾脏密度,而且密度不均匀,肿瘤内可见密度不均的出血、坏死、囊变、钙化。肾癌CT表现l增强扫描,肿瘤实质部分轻度或中度强化,囊变及坏死部分不强化,正常肾组织明显强化,两者呈鲜明对比。可见肾盂、肾盏受到侵犯或被肿瘤压

15、迫变形移位、闭塞消失。当肾静脉或下腔静脉内有癌栓形成时,受累血管明显增粗,内有低密度充盈缺损肾错构瘤 病理:肾错构瘤是最常见的肾良性肿瘤,它由不同比例的血管、平滑肌和脂肪组成。临床表现:临床主要为腰痛、血尿和腹部包块。合并结节性硬化症者,临床有三大特征即:面部的皮脂腺瘤、癫痫发作和智力迟缓平扫:肾实质软组织肿块,呈圆形、类圆形或分叶状,边缘光滑锐利,境界清楚,大小不等,密度不均,内有脂肪密度的低密度区,是肾错构瘤的特征性表现。肿瘤较大时可引起肾外形增大和肾盂、肾盏变形移位。CT表现增强扫描:肿瘤内低密度的脂肪区不强化,软组织部分(平滑肌及血管成分)则明显强化。当双肾均有肾错构瘤时,应进一步检查

16、颅脑,以排除结节硬化单纯性肾囊肿病理 囊肿发生于肾实质中,以皮质部更多见。囊肿大小不等,其直径可以数厘米至10厘米不等,囊壁由一层扁平上皮组成,囊腔光滑,多为单腔不分隔,内含清亮透明的浆液性液体,少数为血性液体,若有感染则含粘稠液体,此时囊壁可增厚 单纯性肾囊肿临床表现单纯性肾囊肿一般无临床症状,较大的囊肿可有腹部不适、肿块、血尿、高血压等,肾功能正常,尿液检查多为阴性。平扫:肾实质内的低密度区,大小不等,边缘光滑,与肾实质分界清楚锐利。当囊肿较大,突出于肾轮廓之外时,其壁菲薄。囊肿内密度均匀,CT值-5-15Hu之间。增强扫描 病变无强化,与肾实质分界更清楚。多囊肾病理 多囊肾分两类,成人型

17、及婴儿型,成人型常染色体遗传病,特点是双侧皮质、髓质内布满大小不等的多发囊肿,囊肿自幼就有。婴儿型多囊肾存活时间不长,常出生后不久即死亡。临床表现早期可无症状,晚期可出现腰痛、高血压、血尿、腹部肿块。CT表现平扫:双肾体积增大,轮廓光滑或分叶状,双肾弥漫分布大小不等囊性病灶,双侧可不对称,部分病例可见肝、脾、胰同时有多囊性病灶。增强扫描:囊肿不强化,而囊肿之间的正常肾组织强化,肾盂肾盏受压变形。l多发于20-50岁,可单发或多发,主要病理改变为梗阻、积水、感染及粘膜损伤。l临床症状为疼痛及血尿l平扫能确切发现位于肾盏及肾盂内的高密度结石影。较小结石与肾窦区血管钙化难以鉴别。肾结核病理:肾结核是

18、全身结核病变的一部分,绝大部分继发于肺结核。结核杆菌经血行播散进入肾髓质引起乳头炎,进一步发展至溃疡,坏死,皮质内脓肿形成,肾盂肾盏积水积脓,最后发展成肾脏弥漫性钙化、肾自截。肾结核菌常经尿液蔓延到膀胱,导致结核性膀胱炎,常引起对侧输尿管下端狭窄,继发对侧肾积水。肾结核临床表现:尿频、尿急、尿痛、血尿、脓尿、腰痛。CT表现平扫早期可无阳性发现。当肾皮质脓肿形成时表现为肾脏增大,肾实质内有单发或多发大小不等,形态不一囊腔,CT值接近于水,囊腔内或周边可有钙化斑。病变侵及输尿管可引起同侧肾盂肾盏积水,当对侧输尿管受侵时,可同时合并对侧肾盂肾盏积水。晚期肾自截表现为肾脏缩小,弥漫性钙化。增强扫描 脓

19、腔周边可见环状强化肾上腺检查方法(一)平扫1.病人仰卧位,双手上举抱头。2.先扫定位像,层厚层距2-5mm,从肾上腺上方扫至肾上腺下方。(二)增强扫描 静脉内快速注射60%泛影葡胺60-100ml或非离子型造影剂后再扫描。、正常表现位置:(1)右肾上腺位于右肾上极以上12cm,在下腔静脉的背侧肾上腺外侧面靠近肝脏右叶的内面,内侧缘与右膈脚平行,它们之间均有低密度的脂肪相间。(2)左肾上腺位于左肾上极的前内方,内侧支与左侧膈脚、主动脉接近,外侧与胰尾和脾血管相近,位于它们的背侧。形态:肾上腺=内侧肢+外侧肢+内、外侧肢相交构成的体部。在CT图象上,右侧肾上腺多呈线条影,与膈脚平行。左侧肾上腺多呈

20、倒“V”或倒“Y”型。正常肾上腺轮廓光整,边缘较平或略凹,绝不明显外突或呈圆形。肾上腺密度在CT平扫时与临近肾脏相似,大致均匀。大小:单纯测其大小无明显意义。常见疾病l肾上腺功能亢进性病变(增生、腺瘤、嗜铬细胞瘤)l非功能性病变(非功能性腺瘤、髓性脂肪瘤、非功能转移瘤等)肾上腺皮质功能亢进病理肾上腺皮质增生或腺瘤可导致皮质功能亢进,若是盐皮质激素分泌过多,则表现为原发性醛固酮增多征;若是糖皮质激素分泌过多,则表现为柯兴氏综合症。临床表现原发性醛固酮增多症表现为高血压、周期性软瘫、失钾性肾病及血钾过低症;实验室检查见尿钾增多、血钾下降、血浆醛固酮升高。柯兴氏综合症表现为满月脸、向心性肥胖、皮肤紫

21、纹、高血压等;CT表现肾上腺皮质增生 通常为双侧性改变,表现为肾上腺肢体增粗或延长,轮廓轻度隆起,但肾上腺基本形态无明显改变,密度均匀,增强扫描强化不明显。CT表现肾上腺腺瘤通常为单侧性,表现为圆形、椭圆型低密度肿块,边界清楚,密度均匀,CT值-33-28Hu,大小不等,一般从几毫米至2-3cm。增强扫描肿块强化不明显或呈簿壁环状强化,而其中央仍为低密度,这是由于腺瘤细胞内含较多的脂类之故。70-80%的柯兴氏综合症是由于肾上腺皮质增生所致,80%的原发性醛固酮增多症是由于肾上腺腺瘤所致嗜铬细胞瘤嗜铬细胞瘤主要发生于肾上腺髓质,其次为交感神经节和旁交感神经节,肿瘤通常较大,直径在3-5cm的居

22、多数,呈圆形或椭圆形,有完整包膜,切面观常见出血、坏死和囊性变。嗜铬细胞瘤有三个“10%”的特点:即10%为双侧性,10%位于肾上腺外,常见部位有肾门、肠系膜根部、腹主动脉旁、膀胱和纵隔等;10%为恶性嗜铬细胞瘤。嗜铬细胞瘤临床表现(1)阵发性或持续性高血压,各种降压药物治疗无效。(2)头痛、心悸、焦虑、出汗和代谢紊乱。(3)实验室:血浆或尿儿茶酚胺升高(4)本病多见于20-40岁。平扫:圆形、椭圆形软组织肿块,边界清楚,密度均匀或不均匀,不均匀者系肿瘤内有坏死、液化或囊变。肿块多较大,多数直径在3-5cm。增强扫描:肿瘤明显强化,瘤内不强化低密度区代表出血和坏死。1转移瘤病理:肾上腺为身体内第四位最易发生转移的部位,肺癌转移最常见,其次为乳腺癌、甲状腺癌、结肠癌和黑色素瘤,还有肝癌、胃癌,淋巴瘤或肾癌可直接侵犯肾上腺。主要是原发癌的症状和体征 CT表现平扫,单侧或双侧软组织肿块,圆形或卵圆形,密度均匀或不均匀,边界清楚,大小不等。增强扫描,肿块中度强化,边缘可环状强化。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。