脑卒中后神经功能恢复的可能机制课堂PPT

脑卒中后神经功能恢复的可能机制课堂PPT

《脑卒中后神经功能恢复的可能机制课堂PPT》由会员分享,可在线阅读,更多相关《脑卒中后神经功能恢复的可能机制课堂PPT(54页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

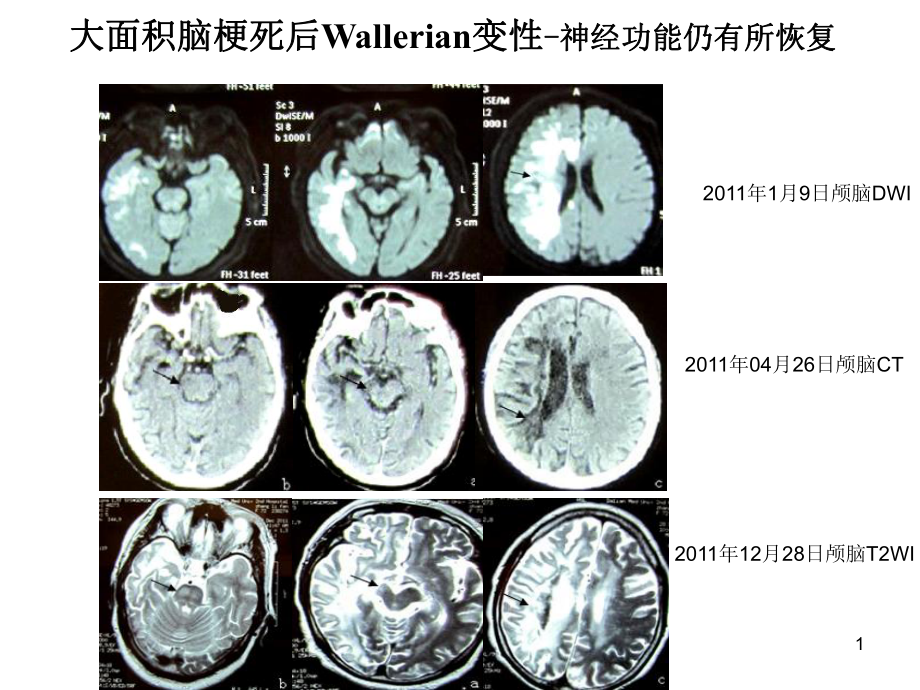

1、1 大面积脑梗死后大面积脑梗死后Wallerian变性变性-神经功能仍有所恢复神经功能仍有所恢复2011年1月9日颅脑DWI2011年12月28日颅脑T2WI 2011年04月26日颅脑CT 2脑梗死后较重的脑梗死后较重的Wallerian变性变性-神经功能损害轻神经功能损害轻3脑梗死后皮质脊髓束脑梗死后皮质脊髓束DTT和和TMS变化变化没电也有功能没电也有功能4脑梗死急脑梗死急/慢性期病灶区慢性期病灶区DWI/MRS变化变化与运动功能恢复关系与运动功能恢复关系PearsonrPNaa/CrBI差值0.1810.305NIHSS差值0.1390.432Cho/CrBI差值0.1760.318N

2、IHSS差值-0.2720.119Naa/Cr、Cho/Cr变化与NIHSS、BI变化相关性分析(n=34)结论:结论:脑梗死慢性期病灶区代谢、信号变化与神经功能恢复无相关性。5 CNS损伤后神经不可恢复性!损伤后神经不可恢复性!一、脑功能定位说一、脑功能定位说 1、1865年 Broca 确定了左颞叶与言语有关的特定区域;2、确定了脑功能结构类似“马赛克”的观点,即脑的特定区域专项负责特定功能;3、结论:神经损伤后功能不复存在,且相互区域之间的功能不可替代。二、中枢神经不可再生说、中枢神经不可再生说 自1913年 Ramony Cajal 提出“成年中枢神经细胞是终末细胞,不能再生”的观点,

3、自此人们认为成年哺乳动物中无神经再生。6CNS损伤后神经功能可恢复!损伤后神经功能可恢复!7CNS损伤后功能恢复的机制及影响因素损伤后功能恢复的机制及影响因素8CNS损伤后功能恢复的机制及影响因素损伤后功能恢复的机制及影响因素9 CNS损伤后功能恢复的早期假说损伤后功能恢复的早期假说 (1919世纪末世纪末-20-20世纪世纪3030年代)年代)一、功能在不同等级上再现说一、功能在不同等级上再现说二、替代说二、替代说三、功能与形态联系不能说三、功能与形态联系不能说10 CNS损伤后功能恢复的早期假说损伤后功能恢复的早期假说一、神经功能在不同等级上再现说一、神经功能在不同等级上再现说1、该假说由

4、 Jackson JH 于1884年左右提出。2、认为神经系统的结构是由高至低分为不同的等级的,功能并不唯一地存在于某一等级之中。神经系统较高级的部分对较低级的部高级的部分对较低级的部分有抑制作用分有抑制作用,当较高级的部分损伤后,较低级的部分就从抑制中释放,并尽力去完成失去的功能。3、该假说成为现代神经功能中“代偿”理论的基础。11 CNS损伤后功能恢复的早期假说损伤后功能恢复的早期假说二、替代说二、替代说1、该假说由 Munk H 于1881年左右提出。2、认为未受损的皮层区能承担损伤区由于损伤而丧失的功能。3、该假说成为现代神经“功能重组”理论的前驱。12 CNS损伤后功能恢复的早期假说

5、损伤后功能恢复的早期假说三、功能与形态联系不能说三、功能与形态联系不能说1、Monakow CV于1914年左右提出的。2、认为脑损伤后,正常脑区丧失了来自损伤区脑组织传入冲动,而呈“休克”状态,使功能与形态暂时脱节。因此,正常脑区也不能发挥作用而出现症状。随着休克逐渐消失,正常脑区功能恢复,留下的症状与损伤区有关。3、该假说是现代神经功能“神经机能联系不能”理论的基础。13 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论一、脑的可塑性一、脑的可塑性(神经功能恢复主要理论)(神经功能恢复主要理论)二、中枢神经再生二、中枢神经再生三、其他三、其他14 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后

6、功能恢复的现代理论一、脑的可塑性一、脑的可塑性(一)概念(一)概念 1930年,Bethe A 首先提出了CNS可塑性的概念。广义广义:通过学习和训练,脑可以完成原先不能完成的功能,认为所有的学习都是脑有可塑性的表现。狭义狭义:脑必须有重新获得功能的形态学基础(如轴突长芽等)才是可塑性的表现。总之,脑的可塑性是指脑有适应能力总之,脑的可塑性是指脑有适应能力,即在结构和功能上有即在结构和功能上有修改自身以适应改变的能力。修改自身以适应改变的能力。15CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(二)脑的可塑性证据(二)脑的可塑性证据1 1、形态学:、形态学:去除部分同侧内嗅皮层传入纤维

7、,大多数余下的传入终端通过轴突侧支长芽,取代80%丧失的突触。2 2、生理学:、生理学:在一般情况下,肌纤维只有在神经肌肉接头处才对乙酰胆碱敏感,而他处的敏感性几近于零。但一旦失神经后,整个肌纤维对乙酰胆碱敏感性都增高,这些大范围敏感性增高的部分就可以取代原先的接头部位对递质发生反应。除此以外,失神经后降解乙酰胆碱的酶也下降,进一步增加了肌纤维对乙酰胆碱的敏感性,使后者增至正常的1000倍左右,称失神经致敏/过敏。这种方式在CNS也可见。16 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论3 3、人和动物的可塑性表现:、人和动物的可塑性表现:(1)正常人的眼球是不能在矢状轴上做旋转运动

8、,但通过视反馈训练可以使受试者产生这种生来不具备的运动可能。17CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(2)66岁脑干梗死的患者锥体束破坏了93%,急性期每天接受3小时的物理疗法,此后逐渐可以恢复全日工作3年,因步行爬山心肌梗死死亡后行尸检发现其锥体束仅有3%保存完好。(3)猫视力纠正实验-外侧膝状体形态学改变。18 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(三)脑的可塑性基础(三)脑的可塑性基础功能重组功能重组是脑的可塑性的生理、生化和形态学改变的基础。19功能重组功能重组(一)概念(一)概念1、1969年,Luria、Naydin、Tsvetkova、Vina

9、rskaya 重新提出并最后完善了功能重组功能重组的理论。2、认为脑损伤后残留部分通过功能上的重组,以新的方式完成已丧失的功能,并认为在此过程中,特定的康复训练是必须的。3、将 Luria 等的理论又称为再训练理论。20功能重组功能重组(二)机制(二)机制1、代偿2、突触调制3、轴突出芽和突触更新4、离子通道变化21功能重组功能重组 1 1、代偿、代偿病灶周围组织的代偿对侧大脑半球的代偿脑古、旧部分的代偿行为代偿22功能重组功能重组1 1、代偿、代偿(1 1)病灶周围组织的代偿)病灶周围组织的代偿目前认为,大脑皮层的结构和功能并不像建筑上的马赛克一样,即一个部位结构破坏,其承担的功能可由其他部

10、位来完成。Glees P 等实验证实:开颅后电刺激找到猴的运动皮层中负责屈拇的小区,摘除后猴的屈拇能力自然丧失,但术后通过训练猴的握力恢复到以前的90%左右,说明屈拇的功能由其他部分的皮层承担。再次开颅找出新的负责屈拇的皮层,发现该部分在原摘除部的周围,再次摘除,猴的屈拇能力又一次丧失,但经过训练猴的屈拇能力又再次恢复,说明其屈拇能力又被代替。摘除对侧大脑仍见到上述现象,说明非对侧代偿。23功能重组功能重组1 1、代偿、代偿(2 2)对侧大脑半球的代偿)对侧大脑半球的代偿White 对猴进行半球的切除实验,术后猴双侧的运动功能均恢复,因而证实每侧半球均有双侧的传出,从而保证了两侧身体的基本功能

11、。Burton 于1982年提出的脑功能治疗(BFT),对年近50、发病已2年余的重症失语患者仍利用次侧半球来代偿言语功能。对顽固性癫痫的儿童行半侧脑摘除,后期经过康复训练,失去的功能仍可以恢复。24脑卒中后病灶周围组织及对侧大脑半球的代偿脑卒中后病灶周围组织及对侧大脑半球的代偿Grefkes C,Fink GR.Brain.2011 May;134(5):1264-1276.25功能重组功能重组1.1.代偿代偿(3 3)脑古、旧部分的代偿)脑古、旧部分的代偿 哺乳类动物的CNS从发育上可分古、旧和新三部分。新的部分在最外层,占人脑90%左右,位置暴露,由终末血管支配,难于形成侧支循环,易受伤

12、,且伤后不易恢复;除此以外,新的部分单侧性也很明显,因此伤后不易对侧代偿。旧部分在内层,血运较丰富,且有明显的双侧支配,因此新的部分损伤后,有些较粗糙和低级的功能可由古、旧部分来完成。新旧古26功能重组功能重组1.1.代偿代偿(4 4)行为代偿)行为代偿目前认为:CNS损伤后,功能的恢复并不必要复原伤前的行为,而是可以通过学习达到具有相同目的、新的、甚至是异常的、但却可以用来减轻因损伤而形成的缺陷行为。Bach-y-Rita 在先天盲人身上利用“触觉-视觉取代系统”进行感觉取代研究,通过皮肤的触觉,可以学会视觉特有的分析方法,还可从事对视力有较高要求的工作。嗅觉损害的老鼠通过训练可采用视觉通过

13、迷宫。27功能重组功能重组(二)机制(二)机制 2 2、突触调制、突触调制 指突触在调控系统的作用下突触效率发生了变化的现象。(1)失神经致敏/过敏(2)潜伏通路和突触的启用28功能重组功能重组2 2、突触调制、突触调制(1 1)失神经致敏)失神经致敏/过敏过敏指在肌肉失神经支配后,突触后细胞对其神经化学递质的敏感性增高。20世纪70年代,Glick 等实验发现:损伤鼠的单侧黑质后,损伤侧功能削弱,健侧黑质的功能相对亢进,鼠向损伤侧旋转。应用苯丙胺时,由于苯丙胺兴奋了健侧完好的黑质,因而加剧了鼠向损伤侧的旋传。但损伤后一段时间再应用苯丙胺时,由于损伤侧出现了失神经致敏/过敏,结果动物转向健侧旋

14、转。29功能重组功能重组2 2、突触调制、突触调制(2 2)潜伏通路和突触的启用)潜伏通路和突触的启用是指已经存在的但没有发生作用的通路在主要通路失效时发挥作用。Wall 等证明:有些感觉纤维进入后根时,不仅终止于其直接进入节段的脊髓处,而且还发出长的轴突进入到所入节段的头和尾端许多个其他节段的脊髓内。正常刺激时,后一类型的传入无反应。但当直接进入脊髓节段的根被破坏时,再用自然或电刺激,在脊髓中即可发现大量细胞对位于被破坏根的头端和尾端的长轴突传入发生反应。30 功能重组功能重组2 2、突触调制、突触调制失神经致敏/过敏及潜伏通路和突触的启用所导致的突触效率的变化与以下因素有关:N-甲基-D-

15、天冬氨酸(NMDA)受体敏感性增高侧支长芽时突触的前终端可能扩大侧支长芽时单突触的终端可长成双头新生突触的位置可靠近胞体突触间隙宽度可变窄突触间隙内递质的浓度和突触对递质的回吸收速度增高突触同时释放出协同作用递质突触后位置的敏感性增高树突膜的渗透性增高树突上还有其他突触同时被激活31 功能重组功能重组(二)机制(二)机制 3 3、轴突出芽和突触更新、轴突出芽和突触更新 轴突出芽和突触更新是CNS可塑性的重要形态学基础,也是神经再生的表现。如果以形成新突触为终点,则突触更新包括了轴突出芽在内。32功能重组功能重组3 3、轴突出芽和突触更新、轴突出芽和突触更新(1 1)轴突出芽)轴突出芽:再生性出

16、芽:受损轴突的近端再生,重新支配靶细胞。(成年动物难以证明其恢复为有功能的连接)代偿性出芽:同一神经元轴突的未损伤分支扩伸支配靶细胞。侧支反应性出芽:完好的神经元轴突终末在邻近的另一神经元轴突受损时出芽,并与之形成连接以代替蜕变轴突。(可以证明有功能的突触连接)33轴突损伤再生性出芽代偿性出芽侧支反应性出芽34 功能重组功能重组3 3、轴突出芽和突触更新、轴突出芽和突触更新(2 2)突触更新:)突触更新:指突触的丧失和更换。包括下列步骤:突触脱联及变性产物的清除。轴突出芽及新突触前端的分化。建立新的突触联接。新突触的成熟。出现突触小泡及突触前后膜密度增加。35功能重组功能重组(二)机制(二)机

17、制 4 4、亚细胞水平、亚细胞水平-离子通道变化离子通道变化离子通道改变作为CNS可塑性一种表现,源于对MS患者的研究。MS以病情的缓解和复发交替为特点,患者生前核磁共振检查和死后尸检往往发现病理变化远比临床症状重。Waxman 对此问题进行了深入的电镜和电生理研究,证实:髓鞘再生后冲动传导的恢复是以Na+通道重组为基础的,脱髓鞘轴膜上出现结构上的重组,表现为在原先没有Na+通道之处出现Na+通道,使冲动传导得以进行。36 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论二、中枢神经再生二、中枢神经再生(一)概念(一)概念 神经再生是指神经干细胞增殖、分化为新的神经细胞,并整合到既有神经

18、网络的过程。必须有新的有功能的突触接触为目的。必须有新的有功能的突触接触为目的。37 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论二、中枢神经再生二、中枢神经再生(二)历史(二)历史1、1965年 Altman 首次在成年大鼠脑内发现H3胸腺嘧啶标记的新生神经元,打破了中枢神经不可再生的观念。2、1992年 Reynolds 创造性地建立了体外培养成年哺乳动物脑内神经干细胞的方法,证实了成年哺乳动物脑内存在神经干细胞。3、1997年 McKay 正式提出了神经干细胞的定义,认为神经干细胞是指能够分化成神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞,并具有自我更新和增殖能力的细胞群。38 CNS损

19、伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论4、实验性中风模型中,观察到脑室下层的成神经细胞迁移到纹状体,并表达新纹状体中棘状投射神经元的标记物,表明其具有代替局部缺血后丢失的神经元的潜能。5、Minger 对卒中后1周死亡的84岁老年女性患者大脑进行免疫组化,发现在梗死灶周围及远离部位都有神经干细胞,并且大量的神经干细胞仅在梗死区域被发现,而在相应的对照侧却未被发现。另外,在两侧的侧脑室壁都能见到神经干细胞的增殖。39 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论二、中枢神经再生二、中枢神经再生(三)机制(三)机制1、目前普遍认为,成年哺乳动物的中枢神经再生持续存在于脑的两个区域

20、:脑室下层(SVZ)和海马齿状回颗粒下层(SGZ),也称“神经发生区”。2、脑卒中可诱导脑内多处内源性神经干细胞增殖、分化、迁移,参与修复缺损的神经功能。40生理性神经再生机制生理性神经再生机制Bellenchi GC,Volpicelli F.J Neurochem.2013 Jan;124(2):159-67.41病理性神经再生机制病理性神经再生机制 LIU Hui-hua.Chinese Medical Journal 2013;126(12)42病理性神经再生机制病理性神经再生机制 LIU Hui-hua.Chinese Medical Journal 2013;126(12)43 C

21、NS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论三、其他三、其他(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)(三)热休克基因和早期反应基因(四)病灶区神经-血管恢复44 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)1、半球梗死或出血的轻偏瘫病人中,往往会出现不同程度的同侧小脑性共济失调,可能是交叉性小脑神经机能联系不能。2、非优势半球梗死或梗死并未累及语言中枢的患者,可出现语言障碍,单侧幕上梗死的患者也可出现吞咽构音障碍,这些现象可能与神经机能联系不能有关。45 CNS损伤

22、后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)1 1、概念、概念 脑的一部分区域损伤后,其他非损伤脑区域丧失来自损伤区的正常传入冲动,引起非损伤区“休克”,导致非损伤区也不能正常发挥作用而出现神经功能缺损症状。46 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)(一)神经机能联系不能(远隔功能抑制)2 2、机制、机制(1)目前认为可能是代谢性远隔性功能抑制引起。(2)Sutton 等于1985-1989年在实验中证实:动物CNS损伤后脑代谢功能广泛性抑制,表现为脑局部葡萄糖利

23、用的代谢率、细胞色素氧化酶和-甘油磷酸去氢酶的活性降低,这些变化导致动物的行为显著受抑。随着急性阶段的消退,这种抑制消失,故动物得以从“休克”中恢复。47交叉性小脑神经机能联系不能交叉性小脑神经机能联系不能Jeon YW,Kim SHMS.Korean J Radiol.2012 Jan-Feb;13(1):12-9.48 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(二)(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)1 1、概念、概念 正常状态下,双侧大脑半球皮质存在一种程度相似的经胼胝体的相互抑制,两侧半球通过交互性抑制达到并维持功能相互匹配的平衡状态。4

24、9 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)2 2、机制、机制(1 1)正常状态下:)正常状态下:交互性半球间抑制是正常存在的神经生理特性,表现为一侧初级运动中枢(M1)对另一侧M1的抑制,可能是由发出抑制的M1区通过兴奋性神经元经胼胝体与对侧的抑制性中间神经元形成突触联系而实现。语言功能、躯体感觉功能等诸方面也存在交互性半球间抑制。50 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)(2 2)病理状态下:)病理状态下:大

25、脑半球间竞争模型显示,单侧半球病变会引发交互性半球间抑制平衡的破坏。患侧半球兴奋性降低,导致健侧半球相关功能释放,健侧对患侧的抑制相对增强,阻碍运动功能的恢复。由于损伤部位和范围的不同,交互性半球间抑制也可能存在差异。例如,运动皮质损伤显示为患侧对健侧抑制不足,而皮质下损伤则显示为抑制增强。51 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)(二)交互性半球间抑制(经胼胝体抑制)(3 3)再平衡:)再平衡:一侧半球梗死所致功能障碍在对侧半球梗死后得到不同程度缓解的现象,从临床角度支持交互性半球间抑制的存在。促进脑卒中后偏瘫康复的方法:通过重复经颅磁

26、刺激,降低健侧大脑半球的兴奋性,增强患侧大脑半球的兴奋性。52 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论(三)热休克基因和早期反应基因(三)热休克基因和早期反应基因功能:功能:1、稳定和保护细胞蛋白质的结构和功能,促进损伤或高热后受损细胞蛋白质的恢复。2、协调细胞蛋白质构型的变化和介导蛋白质在膜内的移位。3、调节中枢神经细胞的生长和分化,从而促进脑损伤的修复。53 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论 (四)病灶区神经(四)病灶区神经-血管恢复血管恢复1、病灶周围水肿消退2、血管自发再通3、侧支循环开通54 CNS损伤后功能恢复的现代理论损伤后功能恢复的现代理论1 1、血管自发再通、血管自发再通 脑卒中发病后局部和周围血管常发生反射性痉挛,甚至完全闭锁,几小时至几日后重新沟通。血管造影证实68%的患者有此现象。2 2、侧支循环开通、侧支循环开通 颅内正常情况下有些侧支是不开通的,如Willis环,但发病后这些侧支开通,往往能使一些患者的血液循环有所恢复。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。