材料力学重点总结

材料力学重点总结

《材料力学重点总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料力学重点总结(22页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

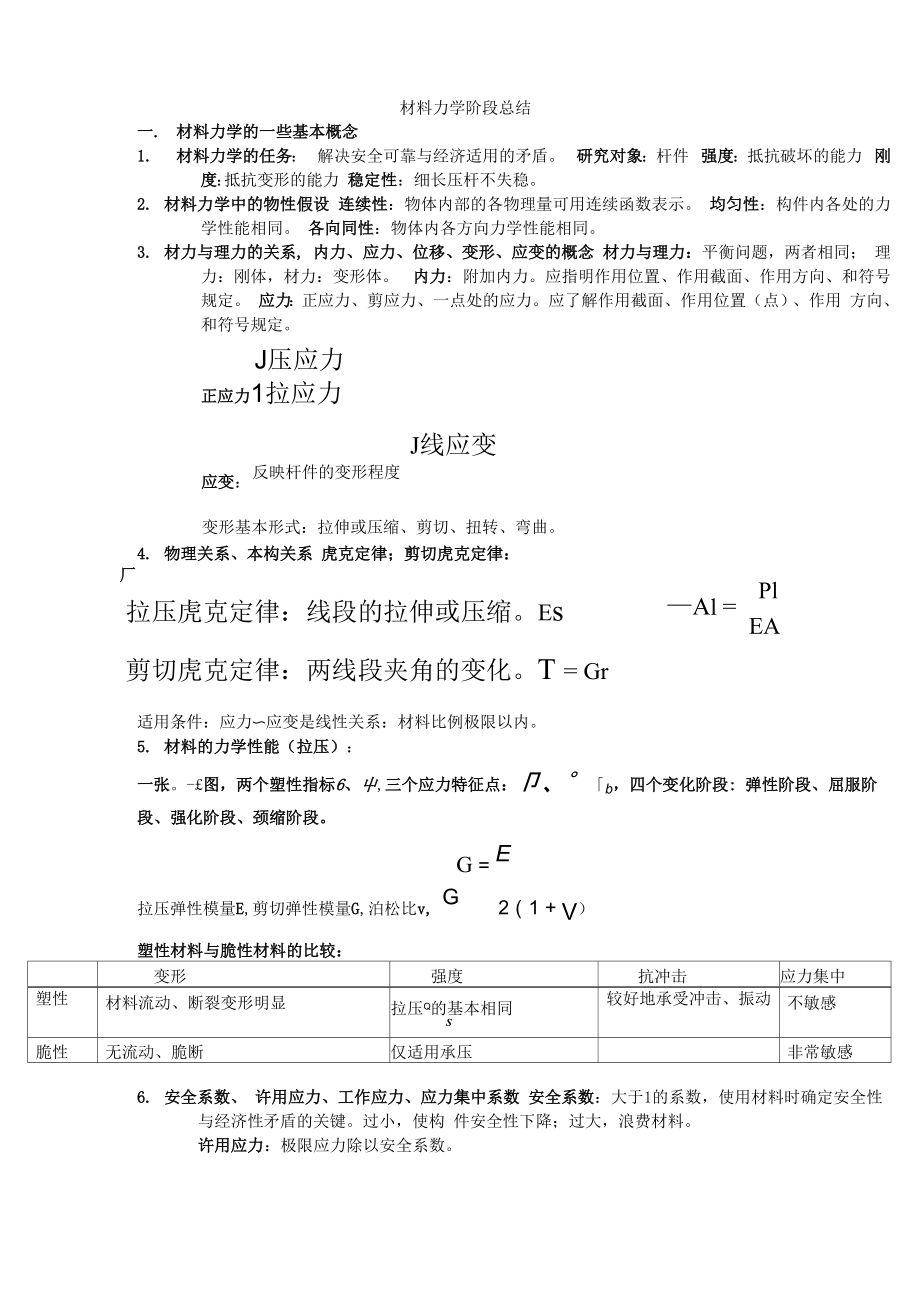

1、材料力学阶段总结一. 材料力学的一些基本概念1. 材料力学的任务: 解决安全可靠与经济适用的矛盾。 研究对象:杆件 强度:抵抗破坏的能力 刚度:抵抗变形的能力 稳定性:细长压杆不失稳。2. 材料力学中的物性假设 连续性:物体内部的各物理量可用连续函数表示。 均匀性:构件内各处的力学性能相同。 各向同性:物体内各方向力学性能相同。3. 材力与理力的关系, 内力、应力、位移、变形、应变的概念 材力与理力:平衡问题,两者相同; 理力:刚体,材力:变形体。 内力:附加内力。应指明作用位置、作用截面、作用方向、和符号规定。 应力:正应力、剪应力、一点处的应力。应了解作用截面、作用位置(点)、作用 方向、

2、和符号规定。J压应力正应力1拉应力应变:J线应变反映杆件的变形程度变形基本形式:拉伸或压缩、剪切、扭转、弯曲。4. 物理关系、本构关系 虎克定律;剪切虎克定律:Al =PlEA厂拉压虎克定律:线段的拉伸或压缩。Es剪切虎克定律:两线段夹角的变化。T = Gr适用条件:应力应变是线性关系:材料比例极限以内。5. 材料的力学性能(拉压):一张。-图,两个塑性指标6、屮,三个应力特征点:卩、b,四个变化阶段: 弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段。G = E拉压弹性模量E,剪切弹性模量G,泊松比v, G2(1 + V)塑性材料与脆性材料的比较:变形强度抗冲击应力集中塑性材料流动、断裂变形明显拉压Q

3、的基本相同S较好地承受冲击、振动不敏感脆性无流动、脆断仅适用承压非常敏感6. 安全系数、 许用应力、工作应力、应力集中系数 安全系数:大于1的系数,使用材料时确定安全性与经济性矛盾的关键。过小,使构 件安全性下降;过大,浪费材料。许用应力:极限应力除以安全系数。塑性材料脆性材料C=Zbnb7. 材料力学的研究方法1) 所用材料的力学性能:通过实验获得。2) 对构件的力学要求:以实验为基础,运用力学及数学分析方法建立理论,预测理 论应用的未来状态。3) 截面法:将内力转化成“外力”。运用力学原理分析计算。8. 材料力学中的平面假设寻找应力的分布规律,通过对变形实验的观察、分析、推论确定理论根据。

4、1) 拉(压)杆的平面假设 实验:横截面各点变形相同,则内力均匀分布,即应力处处相等。2) 圆轴扭转的平面假设 实验:圆轴横截面始终保持平面,但刚性地绕轴线转过一个角度。横截面上正应力 为零。3) 纯弯曲梁的平面假设 实验:梁横截面在变形后仍然保持为平面且垂直于梁的纵向纤维;正应力成线性分 布规律。9 小变形和叠加原理小变形: 梁绕曲线的近似微分方程 杆件变形前的平衡 切线位移近似表示曲线 力的独立作用原理叠加原理: 叠加法求内力 叠加法求变形。10 材料力学中引入和使用的的工程名称及其意义(概念)1) 荷载:恒载、活载、分布荷载、体积力,面布力,线布力,集中力,集中力偶 极限荷载。2) 单元

5、体,应力单元体,主应力单元体。3)名义剪应力,名义挤压力,单剪切,双剪切。4)自由扭转,约束扭转,抗扭截面模量,剪力流。5)纯弯曲,平面弯曲,中性层,剪切中心(弯曲中心),主应力迹线,刚架,跨度, 斜 弯曲,截面核心,折算弯矩,抗弯截面模量。6)相当应力,广义虎克定律,应力圆,极限应力圆。7)欧拉临界力,稳定性,压杆稳定性。8)动荷载,交变应力,疲劳破坏。二. 杆件四种基本变形的公式及应用1. 四种基本变形:基本变形截面几何 性质刚度应力公式变形公式备注拉伸与压缩面积:A抗拉(压) 刚度EANG = 一AA/ NlAl EA注意变截面及 变轴力的情况剪切面积:AT QA实用计算法圆轴扭转极惯性

6、矩I = j p 2 dA p抗扭刚度GI PMT TmaxmaxWPM lQ TGIp纯弯曲惯性矩I = j y 2 dAz抗弯刚度EI ZMbmaxmaxWZd2yM (x)dx 2EIZA M (x)(p EIZ挠度y 转角字。dx2. 四种基本变形的刚度,都可以写成:刚度=材料的物理常数X截面的几何性质1)物理常数:某种变形引起的正应力:抗拉(压)弹性模量E; 某种变形引起的剪应力:抗剪(扭)弹性模量G。2)截面几何性质: 拉压和剪切:变形是截面的平移: 取截面面积 A;扭转:各圆截面相对转动一角度或截面绕其形心转动取极惯性矩1 ;梁弯曲:各截面绕轴转动一角度:取对轴的惯性矩1Z3.

7、四种基本变形应力公式都可写成:内力应力=截面几何性质对扭转的最大应力:截面几何性质取抗扭截面模量WppmaxW二Z对弯曲的最大应力:截面几何性质取抗弯截面模量 Zymax4. 四种基本变形的变形公式,都可写成:变形=内力X长度刚度因剪切变形为实用计算方法,不考虑计算变形。1 =+d 2 y弯曲变形的曲率 p (兀)dx2,一段长为1的纯弯曲梁有:。丄=M2p(x) EIz补充与说明:1、关于“拉伸与压缩”指简单拉伸与简单压缩,即拉力或压力与杆的轴线重合;若外荷载作用线不与轴线重九合,就成为拉(压)与弯曲的组合变形问题;杆的压缩问题,要注意它的长细比 (柔度)。 这里的简单压缩是指“小柔度压缩问

8、题”。2、关于“剪切” 实用性的强度计算法,作了剪应力在受剪截面上均匀分布的假设。要注意有不同的受 剪截面:a. 单面受剪:受剪面积是铆钉杆的横截面积;b. 双面受剪:受剪面积有两个:考虑整体结构,受剪面积为2倍销钉截面积;运用截面法,外力一分 为二,受剪面积为销钉截面积。c. 圆柱面受剪:受剪面积以冲头直径d为直径,冲板厚度t为高的圆柱面面积。3. 关于扭转 表中公式只实用于圆形截面的直杆和空心圆轴。等直圆杆扭转的应力和变形计算公式 可近似分析螺旋弹簧的应力和变形问题是应用杆件基本变形理论解决实际问题的很好例 子。4. 关于纯弯曲纯弯曲,在梁某段剪力 Q=0 时才发生,平面假设成立。横力弯曲

9、(剪切弯曲)可以视作剪切与纯弯曲的组合,因剪应力平行于截面,弯曲正应力 垂直于截面,两者正交无直接联系,所以由纯弯曲推导出的正应力公式可以在剪切弯曲中 使用。5. 关于横力弯曲时梁截面上剪应力的计算问题为计算剪应力,作为初等理论的材料力学方法作了一些巧妙的假设和处理,在理解矩 形截面梁剪应力公式时,要注意以下几点:1)无论作用于梁上的是集中力还是分布力,在梁的宽度上都是均匀分布的。故剪应力在宽度上不变,方向与荷载(剪力)平行。2)分析剪应力沿梁截面高度分布变化规律时,若仅在截面内,有1 n讪)阪=Q , 因T - T(h)的函数形式未知,无法积分。但由剪应力互等定理,考虑微梁段左、右内力的平衡

10、,可以得出:S * S *剪应力在横截面上沿高度的变化规律就体现在静矩 z 上, S z 总是正的。剪应力公式及其假设:a. 矩形截面假设1:横截面上剪应力t与矩形截面边界平行,与剪应力Q的方向一致; 假设2:横截面上同一层高上的剪应力相等。剪应力公式:QS*(y)zIbzS(* y)ZTmax2 bh3-_T2平均b. 非矩形截面积假设1: 同一层上的剪应力作用线通过这层两端边界的切线交点,剪应力的方向与剪力的方向。T假设2:同一层上的剪应力在剪力Q方向上的分量 J相等。剪应力公式:TQS*(y)zb( y) Iz23S*(y) - (R2 -y2)2 z3t (y) = 3 y34t =

11、tmax 3平均c. 薄壁截面假设1:剪应力t与边界平行,与剪应力谐调。假设2:沿薄壁t, t均匀分布。剪应力公式:QSzIT学会运用“剪应力流”概念确定截面上剪应力的方向。三. 梁的内力方程,内力图,挠度,转角口 遵守材料力学中对剪力Q和弯矩M的符号规定。口 在梁的横截面上,总是假定内力方向与规定方向一致,从统一的坐标原点出发 划分梁的区间,且把梁的坐标原点放在梁的左端(或右端),使后一段的弯矩方 程中总包括前面各段。口 均布荷载q、剪力Q、弯矩M、转角&、挠度y间的关系:由:Eid 2dx2=M,dMdxdQdxd3yEIJLdx3竽=Q(X)dxEId4 y dx 4=q (x)设坐标原

12、点在左端,则有:qEId4y =qdx4 = q,q为常值Q:d3yEI y = qx + A dx 3M:EId 2 L = q x 2 + Ax + B dx 229 :EI dy = qx3 + Ax2 + Bx + C dx 62y:EI - y = q x 4 + A x 3 + B x 2 + Cx + D2462其中A、B、C、D四个积分常数由边界条件确定。例如,如图示悬臂梁:XJF F则边界条件为:Q I = 0 T A = 0x = 0M I = 0 t B = 0x = 00 I = 0 T C =-纟 13x=i6y I = 0 t D = ql4x=i8ql4x=08

13、EI截面法求内力方程: 内力是梁截面位置的函数,内力方程是分段函数,它们以集中力偶的作用点,分布的 起始、终止点为分段点;1) 在集中力作用处,剪力发生突变,变化值即集中力值,而弯矩不变;2) 在集中力偶作用处,剪力不变,弯矩发生突变,变化值即集中力偶值;3) 剪力等于脱离梁段上外力的代数和。脱离体截面以外另一端,外力的符号同剪力符号 规定,其他外力与其同向则同号,反向则异号;4) 弯矩等于脱离体上的外力、外力偶对截面形心截面形心的力矩的代数和。外力矩及外 力偶的符号依弯矩符号规则确定。梁内力及内力图的解题步骤:1) 建立坐标,求约束反力;2) 划分内力方程区段;3) 依内力方程规律写出内力方

14、程;4) 运用分布荷载q、剪力Q、弯矩M的关系作内力图;关系:d 2 M = dQ 亠)0, M图有正斜率(); QVO,有 负斜率(); 有分布荷载的梁段(设为常数),剪力图为一斜直线,弯矩图为抛物线;q0, Q图有正斜率(/), M图上凸(一); Q=0的截面,弯矩可为极值; 集中力作用处,剪力图有突变,突变值为集中力之值,此处弯矩图的斜率也突变,弯矩 图有尖角; 集中力偶作用处,剪力图无变化,弯矩图有突变,突变值为力偶之矩; 在剪力为零,剪力改变符号,和集中力偶作用的截面(包括梁固定端截面),确定最大 弯矩(M );max 指定截面上的剪力等于前一截面的剪力与该两截面间分布荷载图面积值的

15、和;指定截面 积上的弯矩等于前一截面的弯矩与该两截面间剪力图面积值的和。共轭梁法求梁的转角和挠度要领和注意事项:1)首先根据实梁的支承情况,确定虚梁的支承情况2)绘出实梁的弯矩图,作为虚梁的分布荷载图。特别注意:实梁的弯矩为正时,虚分布荷载3)方向向上;反之则向下。虚分布荷载 q x 的单位与实梁弯矩M (x )单位相同(若为KN -m),虚剪力的单位则为KN -m2,虚弯矩的单位是KN -m34)由于实梁弯矩图多为三角形、矩形、二次抛物线和三次抛物线等。计算时需要这些图 形的面积和形心位置。叠加法求梁的转角和挠度:各荷载对梁的变形的影响是独立的。当梁同时受1种荷载作用时,任一截面的转角和挠

16、度可根据线性关系的叠加原理,等于荷载单独作用时该截面的转角或挠度的代数和。四. 应力状态分析1. 单向拉伸和压缩应力状态划分为单向、二向和三向应力状态。是根据一点的三个主应力的情况而确定的。如:c =c = 023单向拉伸有:=8 = v8zxc = c主应力只有 1 x ,但就应变,三个方向都存在。兀a +若沿a和 2取出单元体,则在四个截面上的应力为:= c Cos2a, txax Sin 2a2兀a+2=c Sin2a, tx兀a+一2xSin 2a2看起来似乎为二向应力状态,其实是单向应力状态。2.二向应力状态. 有三种具体情况需注意 1) 已知两个主应力的大小和方向,求指定截面上的应

17、力cac + c c c二1r + r Cos 2a2 2T=a二 ci c2 Sin2a2由任意互相垂直截面上的应力,求另一任意斜截面上的应力caVTa+cc c丄yCos2a t Sin2a2xc c=x匕 Sin2a + T Cos2a2x由任意互相垂直截面上的应力,求这一点的主应力和主方向c 1 c + c I c c1 = x y + I1 ( xy ) 2 T 2c I 2 T 2xV 2丿-2ttg 2a = x0 c cxyaa角度 和 0 均以逆时针转动为正)2) 二向应力状态的应力圆应力圆在分析中的应用:a) 应力圆上的点与单元体的截面及其上应力一一对应;b) 应力圆直径两

18、端所在的点对应单元体的两个相互垂直的面;c) 应力圆上的两点所夹圆心角(锐角)是应力单元对应截面外法线间夹角的两倍2;d) 应力圆与正应力轴的两交点对应单元体两主应力;e) 应力圆中过圆心且平行剪应力轴而交于应力圆的两点为最大、最小剪应力及其作用面 极点法:确定主应力及最大(小)剪应力的方向和作用面方向。3) 三方向应力状态,三向应力圆,一点的最大应力(最大正应力、最大剪应力) 广义虎克定律: 弹性体的一个特点是,当它在某一方向受拉时,与它垂直的另外方向就会收缩。反之,沿另外两个方向就拉长。一个方向缩短,主轴方向:i r= C - vE i=丄t -vC +C )E 231i r= C - v

19、E 3( + C )23lc - v G +C )2c =, E )t(1 -v乂 +vC + )1 V1 + v )1-2v)12 3C = (JG - v 丄 + vC + )2 1 + v 丿1 - 2v23 1C =EJG + v乂 + vC + )3 V1 + V )1-2v)31 2非主轴方向:x y丄C E x 丄CE yv C +cyz-v (c +Czx+C体积应变: + + 123=二(C +C +C )E 123五. 强度理论1. 计算公式. 强度理论可以写成如下统一形式:Qr :相当应力,由三个主应力根据各强度理论按一定形式组合而成。r其中:LQ=T Q 0:许用应力,

20、n,:单向拉伸时的极限应力,n:安全系数。1) 最大拉应力理论(第一强度理论)QQr1 = Qi, 一般:bn2) 最大伸长线应变理论(第二强度理论)Q = Q -vCq +Q ) 虫八r2123 ,一般:3)最大剪应力理论(第三强度理论)Q = Q +Qr313 , 一般:4)形状改变比能理论(第四强度理论)Q厲Q =r 425)莫尔强度理论-Q+(Q1 2-Q+(Q23-Q31,一般:Q = QM1Q0+nQ :材料抗拉极限应力强度理论的选用:1)一般,脆性材料应采用第一和第二强度理论; 塑性材料应采用第三和第四强度理论。2)对于抗拉和抗压强度不同的材料,可采用最大拉应力理论3)三向拉应力

21、接近相等时,宜采用最大拉应力理论;4)三向压应力接近相等时,宜应用第三或第四强度理论。六. 分析组合形变的要领材料服从虎克定律且杆件形变很小,则各基本形变在杆件内引起的应力和形变可以进 行叠加,即叠加原理或力作用的独立性原理。分析计算组合变形问题的要领是分与合: 分:即将同时作用的几组荷载或几种形变分解成若干种基本荷载与基本形变,分别计算应 力和位移。合:即将各基本变形引起的应力和位移叠加,一般是几何和。分与合过程中发现的概念性或规律性的东西要概念清楚、牢记。斜弯曲: 平面弯曲时,梁的挠曲线是荷载平面内的一条曲线,故称平面弯曲;斜弯曲时,梁的挠曲 线不在荷载平面内,所以称斜弯曲。斜弯曲时几个角

22、度间的关系要清楚:力作用角(力作用平面):a斜弯曲中性轴的倾角:9斜弯曲挠曲线平面的倾角:tga = itgytg9 = tg.a = 9即:挠度方向垂直于中性轴一般9工9或9 H a即:挠曲线平面与荷载平面不重合。y强度刚度计算公式Mmax( W cos q +ksin 9 丿max WzP l 3y3ETpl3cos 9 3EIzPl33EZTypl3sm串3ETy拉(压)与弯曲的组合:拉(压)与弯曲组合,中性轴一般不再通过形心,截面上有拉应力和压应力之区别 偏心拉压问题,有时要求截面上下只有一种应力,这时载荷的作用中心与截面形心不能差得太远,而只能作用在一个较小的范围内这个范围称为截面的

23、核心。强度计算公式及截面核心的求解:maxminy y z z1 +/ 0 + p 0 = 0i 2i 2zyi 2a _z_y y /i 2 a 一丄 z z p扭转与弯曲的组合形变: 机械工程中常见的一种杆件组合形变,故常为圆轴。分析步骤: 根据杆件的受力情况分析出扭矩和弯矩和剪力。找出危险截面:即扭矩和弯矩均较大的截面。由扭转和弯曲形变的特点,危险点在轴的表 面。剪力产生的剪应力一般相对较小而且在中性轴上(弯曲正应力为零)。一般可不考虑剪 力的作用。弯扭组合一般为复杂应力状态,应采用合适的强度理论作强度分析,强度计算公式:G JO 2 + 412 r 3Gr3(M )T W P 7P 丫

24、I a丿Jg2 + 312 Gr4uuGr4扭转与拉压的组合:杆件内最大正应力与最大剪应力一般不在横截面或纵截面上,应选用适当强度理论作 强度分析。Qr3强度计算公式12W丿二丄 M 2 + M 2 tWTjr4=Jo 2 + 3t 2 =_vW七超静定问题:拉压压杆的超静定问简单超静定梁问题力力|总结:分析步骤 关键点:变形协调条件 求解简单超静定梁主要有三个步骤:1) 解得超静定梁的多余约束而以其反力代替;2) 求解原多余约束处由已知荷载及“多余”约束反力产生的变形3) 由原多余支座处找出变形协调条件,重立补充方程。 能量法求超静定问题:l 内力 2o 2 x冈I度dxN2 dx +M 2

25、 d dx +2ETM2T2Gdx +0 第 dx卡氏第一定理:应变能对某作用力作用点上该力作用方向上的位移的偏导数等于该作用力 即:QU十i注 1 :卡氏第一定理也适用于非线性弹性体;注 2 :应变能必须用诸荷载作用点的位移来表示。卡氏第二定理:线弹性系统的应变能对某集中荷载的偏导数等于该荷载作用点上沿该荷载方向上的位移,即au *U / * 二若系统为线性体,则: *注 1 : 卡氏第二定理仅适用于线弹性系统; 卡氏第二定理的应变能须用独立荷载表示。注 2 : 用卡氏定理计算,若得正号,表示位移与荷载同向;若得负号,表示位移与荷载 反向。计算的正负与坐标系无关。用卡氏第二定理解超静定问题,

26、可以采用第八章介绍的方法, 即去掉多余”约束,代之约束反力和约束给定的位移条件,此吋约 束给定的位移条件可用卡氏第二定理表达如图9-10a)所示超 静定折杆,是三次超静定,去掉C端”多余”的固定端约束,代之以 约束反力Xc,yc, 静定基如图b)所示,对应的谐调方程(约束 限定的位移条件)用卡氏第二定理表示为91/ 门 9br na(9-20)运用卡氏第二定理还可有另一种解法即把超静定结构檢成若干个平衡的或静宦的部分,在截面两侧脱离体截血上的成对内力讯外图9-10两类静罡基力形式岀现,如图910c)所示,用卡氏第二定理表示的截面的连续条 件就是变形谐调方程,如图9-10a)所示的超静定结构,化

27、成圏所示 的两个静定梁,应变能二朋千祝,在B点处折梁是连续的,即AB 梁的B面与BC梁的B面间相对位移为零,故有sy31/ . St/3Xb聊 M(9-21)第二种解法,在书写内力方程,计算应变能时都比较方便,所以用 连续条件作为谐调方程也是常用的解超静定方法。八 压杆稳定性的主要概念压杆失稳破坏时横截面上的正应力小于屈服极限(或强度极限),甚至小于比例极限。 即失稳破坏与强度不足的破坏是两种性质完全不同的破坏。临界力是压杆固有特性,与材料的物性有关(主要是E),主要与压杆截面的形状和尺寸,杆的长度,杆的支承情况密切相关。计算临界力要注意两个主惯性平面内惯矩I和长度系数p的对应。压杆的长细比或

28、柔度表达了欧拉公式的运用范围。细长杆(大柔度杆)运用欧拉公式 判定杆的稳定性,短压杆(小柔度杆)只发生强度破坏而一般不会发生失稳破坏;中长杆 (中柔度杆)既有强度破坏又有较明显失稳现象,通常根据实验数据处理这类问题,直线 经验公式是最简单实用的一种。折剪系数妙 是柔度人 的函数,这是因为柔度不同,临界应力也不同。且柔度不同, 安全系数也不同。压杆稳定性的计算公式:欧拉公式及龙系数法(略)九 动荷载、交变应力及疲劳强度1.动荷载分析的基本原理和基本方法:1)动静法,其依据是达朗贝尔原理。这个方法把动荷的问题转化为静荷的问题。2) 能量分析法,其依据是能量守恒原理。这个方法为分析复杂的冲击问题提供

29、了简 略的计算手段。在运用此法分析计算实际工程问题时应注意回到其基本假设逐项 进行考察与分析,否则有时将得出不合理的结果。k口 构件作等加速运动或等角速转动时的动载荷系d为:kd的计算式,则要根据构stk这个式子是动荷系数的定义式,它给出了 d 的内涵和外延。件的具体运动方式,经分析推导而定。口构件受冲击时的冲击动荷系数kd为:o Ak = L = ddAst st这个式子是冲击动荷系数的定义式,其计算式要根据具体的冲击形式经分析推导而定。k两个 d 中包含丰富的内容。它们不仅能给出动的量与静的量之间的相互关系,而且包含了影响动载荷和动应力的主要因素,从而为寻求降低动载荷对构件的不利影响的方法

30、提供 了思路和依据。2. 交变应力与疲劳失效 基本概念:应力循环,循环周期,最大、最小循环应力,循环特征(应力比),持久极限,条 件持久极限,应力集中系数,构件的尺寸系数,表面质量系数,持久极限曲线等。应力寿命曲线:表示一定循环特征下标准试件的疲劳强度与疲劳寿命之间关系的曲线,称应力寿命曲线,也称SN曲线:持久极限曲线: 构件的工作安全系数图149不陶箱坏特征下光滑小试艸的持丸祗喂曲践G-1构件的疲劳强度条件为:Q Gmax十.平面图形的几何性质:为图形对 y 轴和对轴的惯性半径。静矩、形心及其求解惯性矩、极惯性矩、惯性积及其求解惯矩、惯积的平行移轴公式总结:计算公式、物理意义惯矩、惯积的转轴

31、公式惯性主轴、主惯矩、形心主惯矩及其计算公式丿1.静矩:平面图形面积对某坐标轴的一次矩。定义式:=f zdA S = i ydA,A量纲为长度的三次方。2. 惯性矩:平面图形对某坐标轴的二次矩。i y 2dAA量纲为长度的四次方,恒为正。相应定义:惯性半径. 厂i = 丄 iy A ,3. 极惯性矩:I = i p 2dA pAp 2 = y2 + z2因为+ Z 2 h = I + Iyz所以极惯性矩与(轴)惯性矩有关系:I =f 2pA4. 惯性积:I = i yzdA yz Ay zI定义为图形对一对正交轴 y 、 轴的惯性积。量纲是长度的四次方。 yz 可能为正 为负或为零。5. 平行移轴公式I = I + a 2 Ay yc I = I + b 2 AzzCI = I + abA1 yzyczc6. 转轴公式:I +1 I -1I = I z 2dA = y z - y z cos 2a -1 sin 2a y1A 122yzI +1I -1I 二 一 cos 2a +1 sin 2az122yzI 二乙 sin 2a +1 cos 2ay1 z12yz7. 主惯性矩的计算公式:截面图形的几何性质都是对确定的坐标系而言的,通过任意一点都有主轴。在强度、 刚度和稳定性研究中均要进行形心主惯性矩的计算。

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。