《劳动与社会保障法》课程授课提纲

《劳动与社会保障法》课程授课提纲

《《劳动与社会保障法》课程授课提纲》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《劳动与社会保障法》课程授课提纲(29页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、劳动与社会保障法课程授课提纲浙江大学光华法学院副教授、硕士生导师 许建宇导论:关于本课程的几点说明一、本课程内容、特点及选用的主要教材本课程的基本情况。劳动法学与社会保障法学的关系。本课程课堂教学将以讲授“劳动法学”内容为主,“社会保障法学”内容为辅(主要是讲授社会保险法学)。本课程的特点:理论体系尚不很成熟;学科发展变化快;学科涉及面广。本课程使用的主要教材:王全兴主编:劳动法学(普通高等教育“十五”国家级规划教材),高等教育出版社2004年1月第1版。劳动法学的基本框架:6篇20章。二、课程教学实施计划(教学大纲)本课程教学实施计划另发。着重了解本课程的重点章节、教学目的和基本要求以及教学

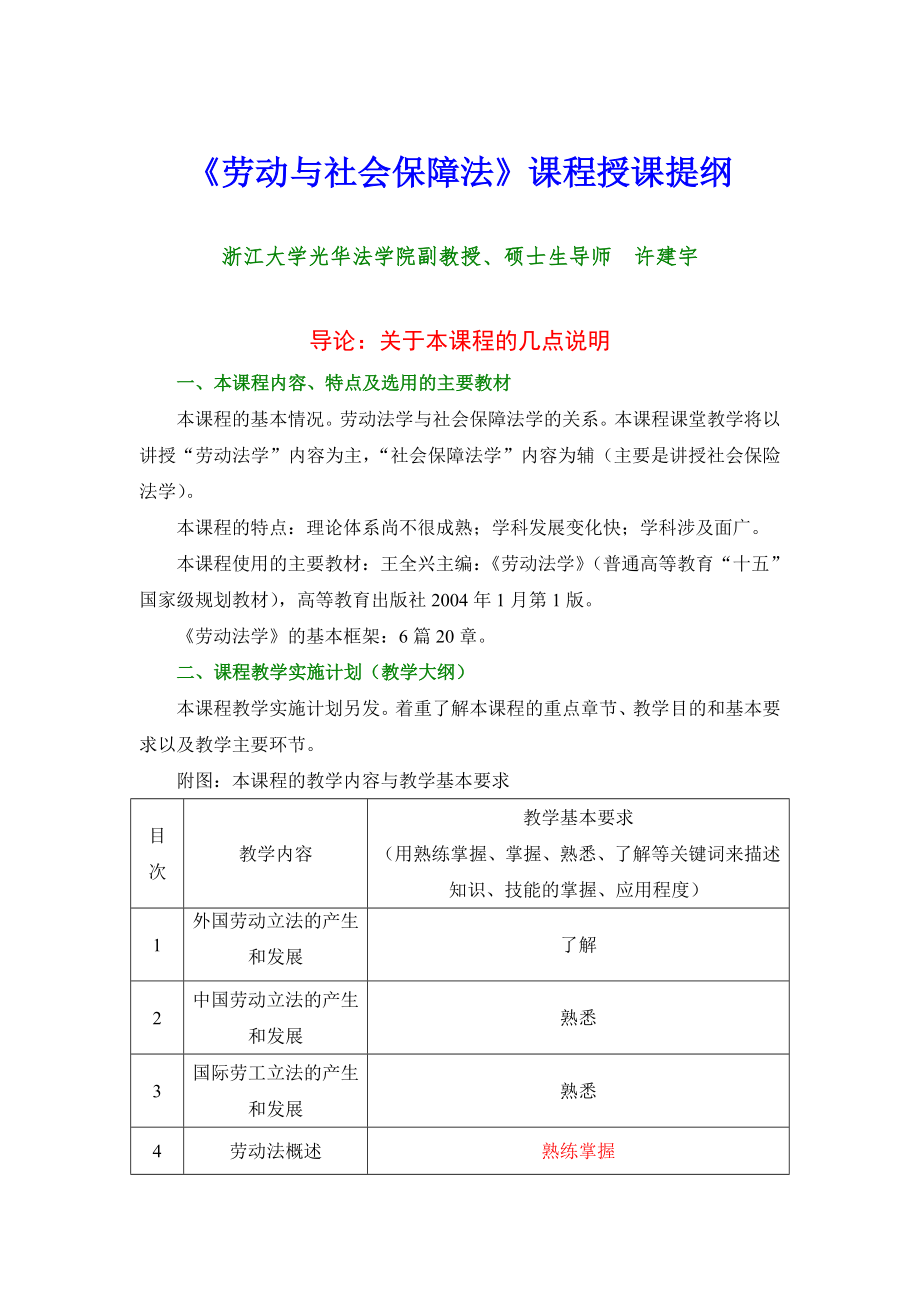

2、主要环节。附图:本课程的教学内容与教学基本要求目次教学内容教学基本要求(用熟练掌握、掌握、熟悉、了解等关键词来描述知识、技能的掌握、应用程度)1外国劳动立法的产生和发展了解2中国劳动立法的产生和发展熟悉3国际劳工立法的产生和发展熟悉4劳动法概述熟练掌握5法律关系熟练掌握6劳动法主体熟练掌握7法律责任熟悉8劳动合同熟练掌握9集体合同熟练掌握10用人单位内部劳动规则掌握11职工民主管理了解12工作时间和休息休假掌握13工资熟练掌握14劳动保护掌握15劳动就业掌握16职业培训了解17社会保险熟练掌握18职工福利熟悉19劳动争议处理熟练掌握20劳动监督熟悉三、面授辅导及课程答疑课堂面授只讲解本课程的主

3、要内容,梳理本课程的一些基本思路,帮助学员自学,无法做到面面俱到,也不一定是考试范围。课堂外的自学辅导及答疑安排。四、自学参考用书:其他教材和学术专著(可参阅教材所附“参考文献”);法律法规。以下为部分参考资料,学员们可以有选择地阅读:(一)著作类1董保华主编:劳动合同研究,中国劳动社会保障出版社2005年版。2贾俊玲主编:劳动法与社会保障法学,中国劳动社会保障出版社2005年版。3王昌硕主编:劳动和社会保障法学,中国劳动社会保障出版社2005年版。4李炳安:劳动权论,人民法院出版社2006年版。5周伟等:中国的劳动就业歧视:法律与现实,法律出版社2006年版。6郭捷主编:劳动与社会保障法,中

4、国政法大学出版社2004年版。7黄越钦:劳动法新论,中国政法大学出版社2003年版。8黎建飞编著:劳动法和社会保障法,中国人民大学出版社2003年版。9郑尚元主编:劳动法学,中国政法大学出版社2004年版。10王全兴主编:劳动法学,人民法院出版社、中国人民公安大学出版社2005年版。11吕琳:劳工损害赔偿法律制度研究,中国政法大学出版社2005年版。12关怀主编:劳动法(第二版),中国人民大学出版社2005年版。13邵芬主编:新编劳动法学,云南民族出版社2004年版。14刘旭:国际劳工标准概述,中国劳动社会保障出版社2003年版。15中国劳动法学研究会编:劳动保障法学论丛(第1卷),中国人事出

5、版社2005年版。16姜颖:劳动争议处理教程,法律出版社2003年版。17孙德强:中国劳动争议处理制度研究,中国法制出版社2005年版。18郑尚元:劳动争议处理程序法的现代化中国劳动争议处理制度的反思与前瞻,中国方正出版社2004年版。19贾俊玲主编:21世纪亚太地区劳动法与社会保障发展趋势,中国劳动社会保障出版社2001年版。20石美遐主编:劳动法学,中国劳动社会保障出版社2004年版。21石美遐、Lisa Stearns主编:全球化背景下的国际劳工标准与劳动法研究,中国劳动社会保障出版社2005年版。22刘明辉:女性劳动和社会保险权利研究,中国劳动社会保障出版社2005年版。23王全兴:劳

6、动法(第二版),法律出版社2004年版。24林嘉主编:劳动法评论(第一卷),中国人民大学出版社2005年版。25石美遐、范战江主编:新编劳动争议仲裁案例,法律出版社2000年版。26祝铭山主编:劳动合同纠纷,中国法制出版社2004年第2版。27史尚宽:劳动法原论,正大印书馆1978年重刊版。28常凯主编:劳动关系劳动者劳权当代中国的劳动问题,中国劳动出版社1995年版。29常凯、张德荣:工会法通论,中共中央党校出版社1993年版。30顾肖荣、杨鹏飞:劳动法比较,福建人民出版社1999年版。31英凯瑟琳巴纳德:欧盟劳动法(第二版),付欣译,郭捷审校,中国法制出版社2005年版。32美道格拉斯L莱

7、斯利:劳动法概要,张强、杨晓光、杨锋、杨贵莲译,张强校,中国社会科学出版社1997年版。33美Ian R麦克尼尔:新社会契约论,雷喜宁、潘勤译,中国政法大学出版社2004年修订版。34德沃尔夫根冯李希霍芬:劳动监察:监察职业指南,劳动和社会保障部国际劳工与信息研究所译,中国劳动社会保障出版社2004年版。35沈同仙:劳动法的理论与实践,中国人事出版社2003年版。36周长征:劳动法原理,科学出版社2004年版。37全国人大常委会法制工作委员会行政法室编:劳动合同法(草案)参考,中国民主法制出版社2006年版。38姜颖:劳动合同法论,法律出版社2006年版。39关怀、林嘉主编:劳动法,中国人民大

8、学出版社2006年版。40周宝妹:劳动法要论,群众出版社2006年版。41杨燕绥:新劳动法概论,清华大学出版社2004年版。42杨燕绥等编著:劳动法新论,中国劳动社会保障出版社2004年版。43林嘉、杨飞、林海权:劳动就业法律问题研究,中国劳动社会保障出版社2005年版。44丁薛祥主编:人才派遣理论规范与实务,法律出版社2006年版。45李薇薇、Lisa Stearns主编:禁止就业歧视:国际标准和国内实践,法律出版社2006年版。46佘云霞:国际劳工标准:演变与争议,社会科学文献出版社2006年版。47郑功成、曾湘泉、郑宇硕、张其恒主编:变革中的就业环境与社会保障,中国劳动社会保障出版社20

9、03年版。48黄程贯:劳动法(修订再版),空中大学1997年印行版。49王泽鉴:民法学说与判例研究(第一至八册),中国政法大学出版社2005年修订版。50郭明瑞、仲相、司艳丽:优先权制度研究,北京大学出版社2004年版。51李景森、贾俊玲主编:劳动法学,北京大学出版社2001年重排版。52张春生主编:中华人民共和国工会法释义,法律出版社2002年版。53卞耀武主编:中华人民共和国安全生产法释义,法律出版社2002年版。54最高人民法院劳动法培训班编:劳动法基本理论与实务讲座,法律出版社1995年版。55日马渡淳一郎:劳动市场法的改革,田思路译,清华大学出版社2006年版。56美英奇范赫尔勒(I

10、nge Van Herle)等著,美诺曼S戈德堡(Norman S. Goldenberg)、彼得特恩(Peter Tenen)编:雇佣歧视法(Employment Discrimination),中信出版社2003年版(影印本)。57英艾利森邦(Alison Bone)、英马纳撒夫(Marnah Suff):劳动法基础(第二版)(Essential Employment Law)(Second Edition),武汉大学出版社2004年版(影印版)。58英查尔斯巴罗(Charles Barrow)、约翰达丁顿(John Duddington):劳动法简明案例(第二版)(Briefcase o

11、n Employment Law)(Second Edition),武汉大学出版社2004年版(影印版)。59赵履宽、杨体仁、姚先国、王建新主编:劳动经济学,中国劳动出版社1998年版。60刘俊海:公司的社会责任,法律出版社1999年版。61刘连煜:公司治理与公司社会责任,中国政法大学出版社2001年版。62杨燕绥:劳动与社会保障立法国际比较研究,中国劳动社会保障出版社2001年版。63常凯主编:劳动关系学,中国劳动社会保障出版社2005年版。64黎建飞编著:劳动法热点事例评说,中国劳动社会保障出版社2006年版。65杨德敏:我国劳动争议处理机制的反思与重构,江西人民出版社2006年版。66董

12、保华主编:劳动关系调整的社会化与国际化,上海交通大学出版社2006年版。67董保华主编:劳动法精选案例六重透视,中国劳动社会保障出版社2006年版。68董保华主编:劳动力派遣,中国劳动社会保障出版社2007年版。69周长征主编:劳动派遣的发展与法律规制,中国劳动社会保障出版社2007年版。70英琳达狄更斯、英聂尔伦编著:英国劳资关系调整机构的变迁,英中协会译,叶静漪审校,北京大学出版社2007年版。71叶静漪、周长征主编:社会正义的十年探索:中国与国外劳动法制改革比较研究,北京大学出版社2007年版。72林嘉主编:社会法评论(第二卷),中国人民大学出版社2007年版。73孙德强:中国现代工会法

13、律制度构建,中国法制出版社2007年版。74贾俊玲主编:劳动法学(附:劳动法学自学考试大纲),北京大学出版社2003年版。75许建宇:劳动法新论,杭州大学出版社1996年版。76董保华:劳动关系调整的法律机制,上海交通大学出版社2000年版。77郭捷、刘俊、杨森编著:劳动法学,中国政法大学出版社1997年版。78常凯:劳权论当代中国劳动关系的法律调整研究,中国劳动社会保障出版社2004年版。79董保华:劳动法论,上海世界图书出版公司1999年版。80董保华等:社会法原论,中国政法大学出版社2001年版。81冯彦君:劳动法学,吉林大学出版社1999年版。82周长征:全球化与中国劳动法制问题研究,

14、南京大学出版社2003年版。83关怀主编:劳动法学,法律出版社1996年版。84黄越钦:劳动法新论,翰芦图书出版有限公司2000年版。85王益英主编:外国劳动法和社会保障法,中国人民大学出版社2001年版。86刘有锦编译:国际劳工法概要,劳动人事出版社1985年版。87日大须贺明:生存权论,林浩译,吴新平审校,法律出版社2001年版。88美罗伯特A高尔曼:劳动法基本教程劳工联合与集体谈判,马静、王增森、李妍、刘鹏飞译,中国政法大学出版社2003年版。89加AE奥斯特、L夏莱特:雇用合同,王南译,中国对外翻译出版公司1995年版。90德W杜茨:劳动法,张国文译,法律出版社2005年版。91程延园

15、:集体谈判制度研究,中国人民大学出版社2004年版。92程延园主编:劳动关系学,中国劳动社会保障出版社2005年版。93郑尚元:劳动合同法的制度与理念,中国政法大学出版社2008年版。94常凯主编(劳动合同法(草案)研究课题组编):中华人民共和国劳动合同法释义,中国劳动社会保障出版社2007年版。95常凯主编(劳动合同法(草案)研究课题组编):劳动合同立法理论难点解析,中国劳动社会保障出版社2008年版。96杨景宇、信春鹰主编(全国人大常委会法制工作委员会行政法室编著):中华人民共和国劳动合同法解读,中国法制出版社2007年版。97信春鹰主编(全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编):中华

16、人民共和国劳动合同法释义,法律出版社2007年版。98王全兴:劳动合同法条文精解,中国法制出版社2007年版。99董保华、杨杰:劳动合同法的软着陆人力资源管理的影响与应对,中国法制出版社2007年版。100信春鹰主编(全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编):中华人民共和国就业促进法释义,法律出版社2007年版。101劳动和社会保障部组织编写:中华人民共和国就业促进法讲座,中国劳动社会保障出版社2007年版。102劳动和社会保障部组织编写:贯彻实施就业促进法工作手册,中国劳动社会保障出版社2007年版。103信春鹰主编(全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编):中华人民共和国劳动争议调

17、解仲裁法释义,法律出版社2008年版。104张世诚主编(全国人大常委会法制工作委员会行政法室编著):中华人民共和国劳动争议调解仲裁法解读,中国法制出版社2008年版。105劳动和社会保障部组织编写:中华人民共和国劳动争议调解仲裁法讲座,中国劳动社会保障出版社2008年版。106陈信勇主编:劳动与社会保障法,浙江大学出版社2007年版。107胡彩霄:劳动法精要,中国政法大学出版社2007年版。108史探径:社会法论,中国劳动社会保障出版社2007年版。109史探径:社会法学,中国劳动社会保障出版社2007年版。110董保华主编:劳动争议处理法律制度研究,中国劳动社会保障出版社2008年版。111

18、曹燕:和谐劳动关系法律保障机制研究对我国劳动法律制度功能的反思,中国法制出版社2008年版。112田思路、贾秀芬:契约劳动的研究日本的理论与实践,法律出版社2007年版。113林燕玲主编:国际劳工标准,中国劳动社会保障出版社2007年版。114陈诗达、陈凌主编(浙江省劳动和社会保障科学研究院、浙江大学经济学院编):浙江就业报告2004,中国劳动社会保障出版社2004年版。115陈诗达主编:2006浙江就业报告劳动关系问题研究,中国劳动社会保障出版社2006年版。116陈诗达主编:2007浙江就业报告农民工问题研究,中国劳动社会保障出版社2007年版。117浙江劳动和社会保障年鉴(2007)编辑

19、委员会编:浙江劳动和社会保障年鉴(2007),中国劳动社会保障出版社2008年版。(说明:以上所列各项参考书目,仅限于近年来出版的部分劳动法学著作,没有包括社会保障法学的参考书目。)(二)期刊类1中国人民大学书报资料中心:复印报刊资料经济法学、劳动法学(月刊)。2中国人民大学书报资料中心:复印报刊资料社会保障制度(月刊)。3中国人民大学书报资料中心:复印报刊资料民商法学(月刊)。4中华人民共和国劳动和社会保障部主管,劳动和社会保障部劳动科学研究所、中国劳动学会主办:中国劳动(月刊)。(三)网站类1经济法网(中国法学会经济法学研究会主办)()。2中国社会法网(社会法网)(中国法学会社会法学研究会

20、主办)()。3中国劳动和社会保障法律网(中国人民大学劳动法和社会保障法研究所主办)()。4中国人大网(全国人大常委会办公厅主办)()。5中华人民共和国中央人民政府门户网站()。6中华人民共和国人力资源和社会保障部网站()。7中华人民共和国最高人民法院网站()。8国际劳工组织网站(http:/www.ilo.org)。五、教学内容补充阅读材料因教材内容滞后的原因,学员们在学习过程中,尚须增加了解以下相关材料的主要内容:1中华人民共和国劳动合同法(2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)(必读!)2集体合同规定(2004年1月20日,劳动和社会保障部令第22号)3最

21、低工资规定(2004年1月20日,劳动和社会保障部令第21号)4中华人民共和国就业促进法(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)5最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)(2006年8月14日,法释20066号)6劳动保障监察条例(2004年11月1日,国务院令第423号)7中华人民共和国劳动争议调解仲裁法(2007年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过)(必读!)8全国年节及纪念日放假办法(根据2007年12月14日国务院关于修改全国年节及纪念日放假办法的决定第二次修订,国务院令第513号)9职工带薪年休假条例(

22、2007年12月14日,国务院令第514号)10残疾人就业条例(2007年2月25日,国务院令第488号)11生产安全事故报告和调查处理条例(2007年4月9日,国务院令第493号)12就业服务与就业管理规定(2007年11月5日,劳动和社会保障部令第28号)六、考试本课程的考试题型及其答题的基本要求。考试题型:判断题,单项选择题,多项选择题,名词解释题,简答题,论述题,案例分析题。特别提醒:有关劳动合同、劳动争议处理等章,若教材内容与中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法不一致的,考试答题时应以中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法的内容为准。“中华人

23、民共和国劳动合同法讲授提纲”、“中华人民共和国劳动争议调解仲裁法讲授提纲”附后。考试形式:按照学院安排执行。备考主要复习依据和范围:本课程指定教材;本课程教学课件(光盘);课堂教学内容;本课程教学实施计划;本课程授课提纲;本课程电子版的作业集。七、附:教师简介许建宇,男,1965年1月出生,浙江余姚人,法学硕士,浙江大学光华法学院副教授,硕士生导师,主要从事劳动法学、经济法学研究。现任中国劳动法学研究会理事、学术委员会委员,中国法学会社会法学研究会理事、学术委员会委员,中国法学会财税法学研究会理事,浙江省法学会劳动法学研究会(简称浙江省劳动法学研究会)副会长,浙江省劳动和社会保障学会理事、专家

24、委员会组成人员,兼任浙江省人事争议仲裁委员会仲裁员。代表性著作有:劳动法新论、经济法学、合同法通论、论社会保障法、劳动法学(普通高等教育“十五”国家级规划教材)等。代表性论文有:再就业工程法律对策论纲、关于劳动法若干基本理论问题的探讨、雇佣关系的定位及其法律调整模式、论罢工权应该缓行、就业权的限制及其救济、劳动权的位阶与权利(力)冲突、劳动合同法的权利观、“有利原则”的提出及其在劳动合同法中的适用等。教学内容立法简史篇第一章 外国劳动立法的产生和发展第一节 劳动法的产生第二节 资本主义国家劳动立法的发展第三节 社会主义国家劳动立法的发展学习本章,着重掌握劳动法产生的前提、过程和原因,“工厂立法

25、”的出现和劳动法产生的标志,社会主义国家劳动法的产生,资本主义国家劳动立法的发展阶段及其各阶段发展的主要表现,苏联的劳动立法。第二章 中国劳动立法的产生和发展第一节 旧中国的劳动立法第二节 新中国的劳动立法第三节 香港、澳门和台湾地区的劳工立法学习本章,着重了解旧中国的劳动立法的重大历史事件(如中国劳动组合书记部举行的争取劳动立法的运动)以及代表性立法(如中华苏维埃共和国劳动法),新中国的劳动立法的各个发展阶段及其代表性立法,中华人民共和国劳动法的前后三次起草、颁布情况,当前我国劳动立法的概况,香港、澳门和台湾地区的代表性劳工立法(如香港地区的雇佣条例、澳门地区的劳工法、台湾地区的“劳动基准法

26、”)。第三章 国际劳工立法的产生和发展第一节 国际劳工组织第二节 国际劳工立法第三节 国际劳工立法与中国第四节 中国加入WTO与劳动立法学习本章,主要熟悉国际劳工组织的产生和发展概况,国际劳工组织的宗旨、目标与基本原则,“三方原则”的内涵,国际劳工立法的两种形式(国际劳工公约、建议书),基本国际劳工公约(“核心劳动标准”)、优先国际劳工公约各自的内容,中国与国际劳工组织的关系,我国已经批准加入的国际劳工公约,WTO中“社会条款”争议的由来以及我国在劳动标准立法方面应采取的对策。基础理论篇第四章 劳动法概述第一节 劳动法的概念和调整对象第二节 劳动法的地位和基本特征第三节 劳动法的基本原则第四节

27、 劳动法的形式和体系第五节 劳动法的作用学习本章,应全面掌握劳动法学的基本原理和基础理论,包括劳动法的概念,劳动力和劳动的概念(特别是劳动法中的劳动概念的特定内涵),劳动关系的概念和一般特征,我国劳动法调整劳动关系的范围,劳动法所调整的其他社会关系的特征和性质,劳动法的地位,劳动法的基本特征(可结合理解劳动法的社会法属性、劳动法的宗旨、劳动法基本的调整方法),劳动法基本原则的概念、主要特征和功能,保护劳动者合法权益原则的内涵,劳动法的形式及其基本种类,劳动法体系的职能结构模式,劳动法与人权的关系。同时,还应适当了解我国在劳动法学基础理论方面亟待研究的一些问题,如我国劳动法适用范围的调整扩大、关

28、于劳动权的基本理论、劳动法基本原则的内容表述等等。第五章 法律关系第一节 劳动法律关系第二节 劳动行政法律关系第三节 劳动服务法律关系学习本章,首先应了解劳动法学中的法律关系的分类,着重掌握劳动法律关系部分的内容,包括劳动法律关系的概念及它与劳动关系的关系,劳动法律关系的构成要素(主体、内容、客体),劳动法律关系运行环节,劳动法律事实的概念和主要特征。一般了解劳动行政法律关系和劳动服务法律关系部分的内容,包括劳动行政法律关系的概念及其构成要素,劳动服务法律关系的概念、主要特征及其构成要素。第六章 劳动法主体第一节 劳动者及其团体第二节 用人单位及其团体第三节 劳动行政部门和劳动服务主体学习第一

29、节,着重了解劳动者(劳动法意义上的职工)的概念,劳动者的劳动权利能力、劳动行为能力各自的概念和主要制约因素,劳动者资格的特征,劳动者在劳动法律关系中的劳动权利和劳动义务,我国工会制度及工会法的基本内容(包括我国工会的性质和职能、组织体系、法律地位、工会对用人单位的权利等),工会法2001年修改的基本精神(特别是“突出了工会的维护职工合法权益的职能”方面的内容)。在用人单位及其团体方面,要求掌握用人单位(雇主)的概念和范围,用人单位的资格(用人权利能力、用人行为能力)的概念以及制约这两种能力范围的主要因素,用人单位资格与民事主体资格的关系,用人单位团体的概念,我国建立用人单位团体的必要性及其方式

30、,我国用人单位团体应具备的特征。关于第三节,应了解我国劳动行政部门的法律地位,劳动服务主体的概念和主要特征,我国现有的劳动服务主体的基本分类(特别是劳动就业服务机构的概况)。在学习过程中,还应关注我国劳动法主体理论的缺失(如企业经营者和高级管理与技术人员的身份界定、劳动者从事第二职业、工会组织的职业性等)与制度重构问题。第七章 法律责任学习本章,应主要了解法律责任的概念和内涵,法律责任的承担条件,法律责任的形式(特别是劳动法中的民事责任与一般民事责任相比较所具有的特点),用人单位法律责任的特征,劳动者法律责任的特征。劳动关系协调篇第八章 劳动合同第一节 概述第二节 劳动合同的形式和内容第三节

31、劳动合同的订立和续订第四节 劳动合同的履行和变更第五节 劳动合同的终止和解除第六节 劳动合同的管理第七节 法律责任学习本章,应全面掌握劳动合同制度的基础理论和知识,特别是劳动合同的概念和法律特征,劳动合同的法律性质,劳动合同以合同期限为标准的分类,劳动合同的形式,劳动合同的内容,劳动合同的无效,劳动合同的履行应遵循的原则,劳动合同变更的对象和方式,劳动合同解除的概念、分类、条件和程序,用人单位支付经济补偿的义务,劳动合同鉴证,法律责任。在学习过程中,应特别注意劳动合同与民事合同在诸多方面(如性质定位、无效合同处理、承担违约责任的方式等)存在的重要区别。同时,应能运用本章所学的知识进行劳动合同相

32、关案例的分析。(说明:教材上的本章内容若与中华人民共和国劳动合同法的规定不一致的,应以中华人民共和国劳动合同法的内容为准。)第九章 集体合同第一节 概述第二节 集体合同的内容、形式和期限第三节 集体合同的订立和效力第四节 集体合同的履行、变更和终止第五节 集体合同的管理第六节 法律责任学习本章,须着重掌握集体合同的概念及其与劳动合同的主要区别,集体合同的意义(功能),集体合同的体制,集体合同的内容,集体合同订立的主体,集体合同订立的程序(签约阶段、政府确认阶段和公布阶段),集体合同的对人效力与集体合同的效力形式,集体合同在法律责任上的特点。同时,应能运用本章所学的知识进行集体合同相关案例的分析

33、。第十章 用人单位内部劳动规则第一节 概述第二节 用人单位内部劳动规则的制定和效力第三节 劳动组织规则第四节 劳动纪律制定和实施规则第五节 法律责任学习本章,要求重点掌握用人单位内部劳动规则的概念和内容,用人单位制定内部劳动规则的程序,关于用人单位内部劳动规则有无效力的问题的争论,内部劳动规则具有效力的必要条件,劳动纪律的概念、内容和实施规则,劳动者违反劳动纪律的法律责任。第十一章 职工民主管理第一节 概述第二节 职工代表大会制度第三节 平等协商制度第四节 企业机构内职工代表制度第五节 职工民主管理的利益机制学习本章,要求重点掌握职工民主管理的概念、特点和形式,职工代表大会的性质和职权,平等协

34、商的含义(包括平等协商和集体谈判的主要区别)及其主要形式,企业机构内职工代表制度的概念与形式(劳工董事制度、劳工监事制度等)及其立法规定,职工民主管理的利益机制的含义及其主要形式(职工持股份制度和按劳分红制度)。劳动基准篇第十二章 工作时间和休息休假第一节 概述第二节 最高工时标准和工时形式第三节 休假第四节 延长工作时间第五节 法律责任学习本章,要求重点掌握工作时间和休息时间的概念及其划分原则,工时立法的发展趋势,我国当前的最高工时标准和工时形式,休假的种类,我国立法对延长工作时间的限制,延长工时的补偿。第十三章 工资第一节 概述第二节 工资构成和工资形式第三节 工资保障第四节 工资总量宏观

35、调控第五节 法律责任学习本章,要求全面熟悉整章内容,并重点掌握工资的概念,工资立法的模式和原则,工资制度中三方的权利(权力),工资构成和工资形式,最低工资保障制度的基本内容,工资支付保障制度的基本内容,工资总量宏观调控的含义及其主要方式(特别是界定工资总额、工资总额与经济效益挂钩)。第十四章 劳动保护第一节 概述第二节 劳动安全卫生技术规程第三节 劳动保护管理制度第四节 女职工和未成年工特殊劳动保护第五节 法律责任学习本章,应着重掌握劳动保护的概念和特征,劳动保护法的概念和特征,劳动保护的方针,劳动保护法的体系,劳动安全技术规程、劳动卫生技术规程的概念,一般劳动安全卫生管理制度、安全生产管理制

36、度(又称劳动安全管理制度)、职业病防治管理制度各自的主要内容,女职工和未成年工特殊劳动保护的概念及其立法的主要内容。劳动保障篇第十五章 劳动就业第一节 概述第二节 劳动就业的形式第三节 劳动力市场管理第四节 劳动就业服务第五节 特殊就业保障学习本章,要求重点掌握劳动就业的概念及其要点,失业的概念和特征(以及失业与下岗制度的区别),劳动就业的基本原则,童工的概念,劳动就业制度的模式,劳动就业的形式,劳动力市场准入管理,劳动就业服务的概念和主要内容,特殊就业保障的概念和主要内容。第十六章 职业培训第一节 概述第二节 职业培训的主要形式第三节 职业培训的基本条件第四节 职业技能鉴定学习本章,主要应掌

37、握职业培训的概念及其与相关概念的主要区别,职业培训立法的原则,职业培训的主要形式,职业技能鉴定的概念和标准,职业资格证书的定义、作用和效力。第十七章 社会保险第一节 概述第二节 社会保险制度的基本要素第三节 养老保险第四节 失业保险第五节 工伤保险第六节 医疗保险第七节 生育和死亡保险第八节 法律责任学习本章,应全面熟悉和掌握整章内容,特别是社会保险的概念和基本属性,社会保险与社会保障、民事人身保险(或称商业人身保险)的关系和主要不同,社会保险制度的各个基本要素,养老保险的概念和形式,退休条件和职工养老保险待遇的内容,失业保险待遇的享受条件和内容,工伤保险的一般理论(概念、特征、归责规则)及我

38、国工伤保险立法的主要内容,医疗保险待遇的内容及医疗保险基金的使用,生育保险待遇的给付。同时,应能运用所学的本章知识进行社会保险相关案例的分析。第十八章 职工福利第一节 概述第二节 职工福利机构和基金第三节 职工福利的主要内容学习本章,要求重点掌握职工福利的概念、基本属性及其与相关概念的联系和主要区别,职工福利立法的任务,职工福利机构,职工个人福利补贴和职工集体福利的主要内容。劳动执法篇第十九章 劳动争议处理第一节 概述第二节 劳动争议处理体制第三节 劳动争议基层调解第四节 劳动争议仲裁第五节 劳动诉讼第六节 集体合同争议处理第七节 法律责任学习本章,要求在全面熟悉整章内容的基础上,重点掌握劳动

39、争议的概念和主要分类,各国的劳动争议处理机构及其处理方式,劳动争议的处理原则,劳动争议处理机构的受案范围,我国劳动争议处理体制的模式选择,劳动争议基层调解的概念和主要特点,劳动争议仲裁的概念、特点及其法律属性,劳动争议仲裁时效及仲裁的程序,有关劳动诉讼的特别规则,集体合同争议的概念和处理方式,我国关于集体合同利益争议处理的规定。学习本章,还应做到运用所学的知识解析涉及劳动争议处理程序的相关案例。(说明:教材上的本章内容若与中华人民共和国劳动争议调解仲裁法的规定不一致的,应以中华人民共和国劳动争议调解仲裁法的内容为准。)第二十章 劳动监督第一节 概述第二节 劳动监察第三节 工会劳动监督第四节 法

40、律责任学习本章,主要掌握劳动监督的概念,劳动监督的体系,劳动监察的概念、基本属性以及它同劳动仲裁的明显区别,劳动监察的主体和客体,工会普通劳动监督和工会劳动保护监督的主要内容。中华人民共和国劳动合同法讲授提纲浙江大学光华法学院副教授、硕士生导师浙江省法学会劳动法学研究会副会长许建宇引言中华人民共和国劳动合同法在我国劳动法体系中的地位:“半部劳动法”之说。中华人民共和国劳动合同法起草的基本情况;草案(征求意见稿)的公布及社会各界对草案的争论(“劳方派”、“资方派”之争);随后的进展。对本法的总体评价。本法施行后对用人单位的人力资源管理工作将会产生的影响。用人单位对本法施行应有的态度。第一章 总则

41、一、立法宗旨(第1条)本法起草过程中“双保护”、“单保护”表述之争。争论的本质是立法价值取向之争:是强调“平等保护”,还是强调“倾斜保护”?这牵涉到民法与劳动法的理念和分界。采“单保护”的立法理由:一是为了保障公民的基本人权(生存权);二是为了保护弱势群体。举例:“入厂押金”、“生死条款”、大学生“零工资”就业等。对第1条规定的准确把握:“单保护”与“利益平衡”的有效结合。一个有意思的问题:劳动法应当如何保护“强势劳动者”?本法的立法依据问题。本法与中华人民共和国劳动法的关系。二、适用范围(第2条)创新点:一是将“民办非企业单位等组织”纳入用人单位范畴。二是将事业单位与实行聘用制的工作人员订立

42、、履行、变更、解除或者终止劳动合同纳入适用范围(第96条)。三是将非正规用工形式中的以劳务派遣形式用工、非全日制用工也纳入适用范围(第五章第二、三节)。存在的不足:事业单位工作人员聘用制关系适用本法的具体操作;其他非正规(或曰非标准、非典型)劳动关系的法律调整。附带问题:劳动关系的界定;劳动关系双方当事人的范围界定。三、订立劳动合同的原则(第3条)本条增设了公平、诚实信用的原则。诚实信用原则的适用:“先(前)合同义务”(第8条);劳动合同的履行过程;“后合同义务”(第50条);等等。关于“实际履行”原则和“有利原则”的讨论。四、用人单位劳动规章制度或者重大事项的制定、修改或者决定权(第4条)创

43、新点:用人单位在制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当与工会或者职工代表平等协商确定。对“平等协商确定”一词的两种不同解读:“劳资共决权”;“用人单位有条件的单决权”。本条的功效:授予用人单位管理人力资源的权利。相关配套条款:第80条。五、协调劳动关系三方机制和集体协商机制(第5条、第6条)第二章 劳动合同的订立一、劳动关系的建立(第7条、第10条、第16条)建立劳动关系的主要标志:用工(用工行为)。劳动合同书面形式的要求及其效力(成立、生效效力)。不依法订立书面劳动合同的后果和法律责任(第14条末款、第82条)。相关配套条款:第97条第2款。难点问题:如何理解

44、用工行为与订立书面劳动合同之间的关系?这本质上涉及到如何看待事实劳动关系的法律地位以及如何理解书面劳动合同的效力和作用等问题。二、先(前)合同义务(第8条)三、禁用担保(第9条)禁用担保的法理。相关配套条款:第84条第1、2款。四、劳动合同的期限分类(第12条、第13条、第14条、第15条)分类之争:采“三分法”(现规定)还是“二分法”(即只划分为定期劳动合同、不定期劳动合同两种)?理解难点:第14条第2款所涉三种情形下应当订立无固定期限劳动合同,其行为的定性究竟系“双方法律行为”还是“单方强制缔约义务”?相关配套条款:第97条第1款。五、劳动合同的条款(第17条)劳动合同的必备条款:一是增加

45、了部分必备条款。二是取消了部分必备条款。劳动合同的约定条款。约定试用期条款的规定:约定试用期的期限确定,试用期适用上的限制,试用期与劳动合同期限的关系(第19条);劳动者在试用期的工资(第20条);用人单位在试用期解除劳动合同的限制(第21条)。约定服务期条款的规定(第22条)。该规定的不足:订立约定服务期协议的前提过苛。约定保密条款(或者保密协议)和约定竞业限制条款的规定(第23条、第24条)。六、劳动合同约定的违约金(第22条、第23条、第25条)关于违约金适用范围的争论。本法采通说:“有限适用说”。存在的不足:能否单独约定由劳动者承担违反约定保密义务的违约金?关于违约金性质的争论:补偿性

46、?惩罚性?抑或具有双重性质?相关问题:能否约定由用人单位承担的违约金?七、劳动合同无效或者部分无效(第26条、第27条、第28条)劳动合同无效或者部分无效的认定标准(种类):比之中华人民共和国劳动法,有细化,有增加。劳动合同被确认无效后的处理方式(第28条、第86条)。注意处理方式的特殊性:民事责任与行政手段相结合;已经履行的部分视同有效处理(第28条);返还财产(恢复原状)方式只在特定情形下才适用(第84条第1、2款)。关于违法约定的试用期的处理之特别规定(第83条)。附带问题:无效或者部分无效劳动合同制度的存废之争;设置可撤销劳动合同制度的必要性之争。第三章 劳动合同的履行和变更一、劳动合

47、同的全面履行原则(第29条)关于劳动合同履行的特别规定(第30条、第31条、第32条、第33条)。二、劳动合同的承继(第34条)三、劳动合同的变更(第35条)争论的问题:除“协议变更”方式外,可否采“单方变更”方式(如用人单位单方变更劳动者的工作岗位或者采取“脱密”措施等)?本章相关问题:劳动合同的亲自履行原则;劳动合同的中止制度。第四章 劳动合同的解除和终止一、劳动合同的协议解除(第36条)二、劳动者单方解除劳动合同(第37条、第38条)(一)劳动者预告解约(第37条)本条增设了一种预告解约的情形(劳动者在试用期内解约)。缺陷:过于简单,仍然没有规定预告辞职行为的性质、法律后果等等(如近来飞

48、行员频频跳槽引发的天价索赔案在适用法律上的混乱现象)。相关争论:劳动者行使预告辞职权的方式;预告辞职行为的法律性质;预告辞职行为的条件和程序;预告辞职行为的生效;预告辞职行为是否应承担法律责任;“弃权条款”的效力;等等。(二)劳动者随时通知解约、立即解约(第38条)补充规定了劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同(即时解约)的情形。理解难点:如何理解第38条第1款第(五)项?本条还补充规定了劳动者可以立即解除劳动合同的类型,即“劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位”的情形。存在的问题:如何确定此种情形下解约的时间?三、用人单位单方解除劳动合同(第39条、第40条、第41条、第42条

49、、第43条)(一)用人单位即时解约(第39条)本条增加规定了用人单位可以解除劳动合同的两种情形。附带问题:对双重或者多重劳动关系的争论。理解难点:如何理解第39条第(五)项?(二)用人单位预告解约(第40条)本条增设了“代通知金”(又称“工资代替通知”)制度的替代方式。(三)用人单位裁减人员(第41条)创新点:一是增加了用人单位可以裁减人员的法定情形。二是放宽了用人单位裁减人员的程序要求。三是补充规定了用人单位在裁减人员中应当承担的社会责任(如实行“先来后走”的办法等)。(四)用人单位不得解约的情形(第42条)本条增加了用人单位提前30日以书面形式通知劳动者解除劳动合同以及裁减人员的限制情形。

50、注意:本条规定与本法第39条的规定之间的关系。(五)设置了事先通知工会的法定必经程序(第43条)四、劳动合同的终止(第44条、第45条)创新点:一是取消了劳动合同的约定终止,规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。二是增加了劳动合同法定终止的情形(第44条)。三是增加了终止劳动合同的限制情形(第45条),即劳动合同的“强制续延”制度。五、解除和终止劳动合同的经济补偿(金)(第46条、第47条)适用范围:除原有规定外,扩大到劳动者随时通知解约和立即解约、劳动合同终止等情形。理论依据:“推定解雇”理论;经济补偿(金)的性质。现实考虑:为了解决当前劳动合同日益短期化的问题。支付标准:挂钩的工作年限有修

51、改;增加规定了向高收入劳动者支付经济补偿的限额。相关配套条款:第97条第3款。六、劳动合同违约责任中的继续履行方式(第48条)注意:继续履行方式具有“单向适用”的特点,即只适用于用人单位一方而不适用于劳动者一方。理由:避免出现“强迫劳动”的现象。七、后合同义务(第50条)相关配套条款:第84条第3款、第89条。第五章 特别规定先决问题:如何理解“特别规定”中“特别”一词的含义?如何认识本章规定与本法其他章节规定之间的关系?一、集体合同(第一节)集体合同的一般规定。创新点:一是增设了专项集体合同制度(第52条)。二是增设了行业性、区域性集体合同制度(第53条)。三是修改了关于因履行集体合同发生争

52、议的处理方式的规定(第56条)。二、劳务派遣(第二节)“劳务派遣”的称谓之争。劳务派遣的主要特点。劳务派遣中三方法律关系如何定性?焦点问题:如何界定被派遣劳动者与接受以劳务派遣形式用工的单位(本法称用工单位)之间的法律关系?如何理解和界定“用工单位”在本法中的身份和地位?“共同雇主”理论的提出。本法对劳务派遣用工形式作出的规范措施:一是规范劳务派遣单位的设立(第57条)。二是对劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同作出特别规定(第58条)。三是针对存在劳动关系三方主体的特殊情形,除了明确劳务派遣单位应当承担用人单位义务外,还规定了用工单位应当履行的义务(第62条)。四是明确劳务派遣单位与用工

53、单位之间的关系(第59条、第60条)。五是针对劳务派遣的特殊性,对被派遣劳动者的权利作了一些特别规定(第61条、第63条、第64条)。六是限定劳务派遣岗位的范围(第66条)。七是规定用工单位与劳务派遣单位承担连带责任(第92条)。对本节有关条款规定的若干争论。对第92条规定理解的困惑。三、非全日制用工(第三节)注意本法对非全日制用工作出的与全日制用工不同的特别规范。第六章 监督检查一、劳动行政部门的监督管理和监督检查(第73条、第74条、第75条)值得讨论的问题:国家对劳动合同制度实施的公法干预力度究竟该如何把握?如何理顺劳动监察与劳动争议仲裁这两者之间在管辖事项上的分工关系?二、有关主管部门

54、的监督管理(第76条)三、工会的监督(第78条)四、社会的监督(第79条)相关问题:对第77条规定的行为如何定性?第七章 法律责任一、法律责任的种类和特点法律责任的种类:一是缔约过失责任(本法尚无规定)。违反“后合同义务”的法律责任与此相似。二是劳动合同违约责任。包括:违约金(有限适用);损害赔偿(普遍适用,且有惩罚性赔偿金的规定);继续履行(单向适用,第48条)。三是劳动合同无效或者部分无效的法律责任(前已述及)。四是其他法律责任(如劳动者预告辞职行为的法律责任、劳务派遣中“共同雇主”的连带赔偿责任等)。法律责任的特点:民事责任与行政责任(或行政手段)相结合;用人单位的法律责任重于劳动者的法

55、律责任。对若干条款的理解和存疑:第83条、第87条、第90条、第92条等。二、非法用人单位的法律责任(第93条)本条规定牵涉到如何理解此类用人单位在本法中的身份、资格、地位、法律适用等一系列重大的理论问题。存在的不足。三、个人承包经营违反本法规定招用劳动者的法律责任(第94条)四、劳动行政部门和其他有关主管部门及其工作人员的法律责任(第95条)对本条规定的存疑。第八章 附则一、事业单位劳动合同的特别规定(第96条)难点问题:对“优先适用特别规定”规则的理解和适用。二、过渡办法(第97条)三、本法施行时间(第98条)附录:(1)中华人民共和国劳动合同法,载中国人大网:(2)劳动保障部发布劳动合同

56、法宣传提纲(附:中华人民共和国劳动合同法宣传提纲),载中国人大网:主讲人简介:许建宇,男,1965年1月出生,浙江余姚人,浙江大学光华法学院副教授,硕士生导师,主要从事劳动法学、经济法学研究。现任中国劳动法学研究会理事、学术委员会委员,中国法学会社会法学研究会理事、学术委员会委员,中国法学会财税法学研究会理事,浙江省法学会劳动法学研究会(简称浙江省劳动法学研究会)副会长,浙江省劳动和社会保障学会理事、专家委员会组成人员,兼任浙江省人事争议仲裁委员会仲裁员。2005年3月起参与国务院法制办公室委托项目劳动合同法(草案)研究课题组的工作,系课题组正式成员之一。2007年11月参与劳动和社会保障部“

57、劳动合同法实施办法”的起草研讨工作。2003年6月27日受邀在浙江省第十届人民代表大会常务委员会第四次会议上,举办题为劳动法的理论和实践的法制讲座。2007年12月25日给省政府领导和有关厅局领导举办中华人民共和国劳动合同法讲座。参编普通高等教育“十五”国家级规划教材劳动法学(高等教育出版社2004年1月出版),撰写“劳动合同”一章。中华人民共和国劳动争议调解仲裁法讲授提纲浙江大学光华法学院副教授、硕士生导师浙江省法学会劳动法学研究会副会长许建宇引言劳动争议的概念(广义、狭义)。劳动争议的构成要件:(1)劳动争议必须发生在劳动关系当事人或其团体之间。(2)劳动争议必须因当事人行使劳动权利、履行

58、劳动义务而产生,即与劳动关系有关,属于劳动法调整范围内的争议。(3)劳动争议的形式,表现为当事人双方提出不同主张或要求的意思表示。劳动争议的主要分类:(1)个别劳动争议,集体劳动争议,团体劳动争议;(2)权利争议,利益争议;(3)国内劳动争议,涉外劳动争议。注意:中华人民共和国劳动争议调解仲裁法(以下简称劳动争议调解仲裁法)主要规定了个别劳动争议和集体劳动争议的处理程序,并未涉及团体劳动争议(集体合同争议);主要规定了权利争议的处理程序,并未涉及利益争议。我国劳动争议处理立法的历史回顾和现状。劳动争议调解仲裁法的立法背景。关于制定劳动争议调解仲裁法还是制定劳动争议处理法的争论。劳动争议调解仲裁

59、法的立法过程。我国劳动争议处理体制的现状:“协商、调解、一裁两审”的单轨体制。该体制存在的主要问题是:(1)处理成本过高,期限过长。(2)强制仲裁的做法与仲裁制度的自愿原则(仲裁协议制度)相冲突。(3)仲裁机构的行政化色彩过浓,弱化了仲裁制度本应具有的中立、消极色彩。(4)仲裁制度和诉讼制度之间缺乏合理的衔接机制(如劳动争议仲裁员必备的基本条件、审理劳动争议案件的依据等问题),而其中仲裁申请期限的规定则成为最主要的“瓶颈”。关于如何改革我国现行劳动争议处理体制,理论界和实务界所提到过的可供选择的模式,主要有如下几种:(1)双轨体制(又称分轨体制、“或裁或审”制、“裁审自择、各自终局”制)。其中关于仲裁体制方面,又有“一裁终局”和“两裁终局”的不同主张。(2)“一裁一审”制。(3)“只裁不审”制。如建立专门的、独立性更强的劳动争议仲裁院。(4)“只审不裁”制。即建立独立的劳动法院体制。不少人倾向于实行双轨体制。不过,尽管我国现行劳动争议处理体制存在着诸多问题,劳动争议调解仲裁法并没有从根本上触动和改变原有体制,除增设了在两

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 届高考英语复习课件:专题一-名词和冠词

- 动物微生物_第八章免疫学基础理论课件

- 届高考语文一轮教学课件文言断句和翻译

- 届高考英语一轮复习考案选修7-Unit-4课件

- 槟榔的危害课件

- 动物疾病诊疗过程-兽医学概论(动物科学专业使用)课件

- 届高考英语一轮复习考案必修2-Unit-4课件

- 发动机进气系统故障课件

- 届高考英语二轮专题复习(湖南专用)阅读简答课件

- 常见酿酒葡萄品种简绍课件

- 届高考英语高效备考复习阅读理解微技能与新题型特训13课件

- 部编版小学语文二年级上册知识总结复习ppt课件全册

- 材料成形装备及自动化课件

- 届高考英语一轮复习学通语法教学课件-第-讲-动词的时态和语态-新人教版

- 厄尔尼诺和拉尼娜ppt课件