自由基反应与传氢机理

自由基反应与传氢机理

《自由基反应与传氢机理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自由基反应与传氢机理(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、自由基反应与传氢机理3自由基的产生自由基指具有不成对电子的化学基团。在热解过程中,随温度升高,当范德华力和氢键不足以把煤的分子单元结合在一起时就发生解聚,先是一些结合较弱的键开始断裂而生产自由基。自由基的生成可用电子共振光谱来检验。(ESR) Petrakis等曾测定过煤热解前后的煤自由基的浓度的变化如图5、6、7。在400左右镜质组变化最大,说明是一个活性组分。树脂体在加热时成为挥发份析出,故呈下降趋势。在煤加热前,各显微煤岩组份的自由基的浓度相差4各数量级,FVE。热解前后的自由基的浓度的变化,FVE,与其芳香性一致。81年R.F.Spercher用ESR直接测定了热解过程中烟煤的自由基浓

2、度变化。如图5。同样说明温度越高,自由基浓度越高。495时还观察到瞬时存在的不稳定自由基,经短时停留即消失。4传氢媒介物用ESR还直接观察到:当烟煤加热时,加入具有良好供氢能力的供氢媒介物(如四氢化萘或四氢化喹啉)时,即使加热到425-480,其自由基浓度也不变化,而当加入非供氢溶剂时,热解后煤的自由基浓度增加了4-6倍。由此可以说明,供氢媒介物的存在,稳定了自由基。当烟煤在495与菲一起加热时,自由基浓度随时间的变化曲线与煤单独加热时自由基浓度变化曲线相重合,而当煤与二氢蒽一起加热时,自由基浓度变化曲线明显低于上述情况,因此可以证明:供氢媒介物的存在,稳定了自由基。3煤在共炭化时的传氢机理热

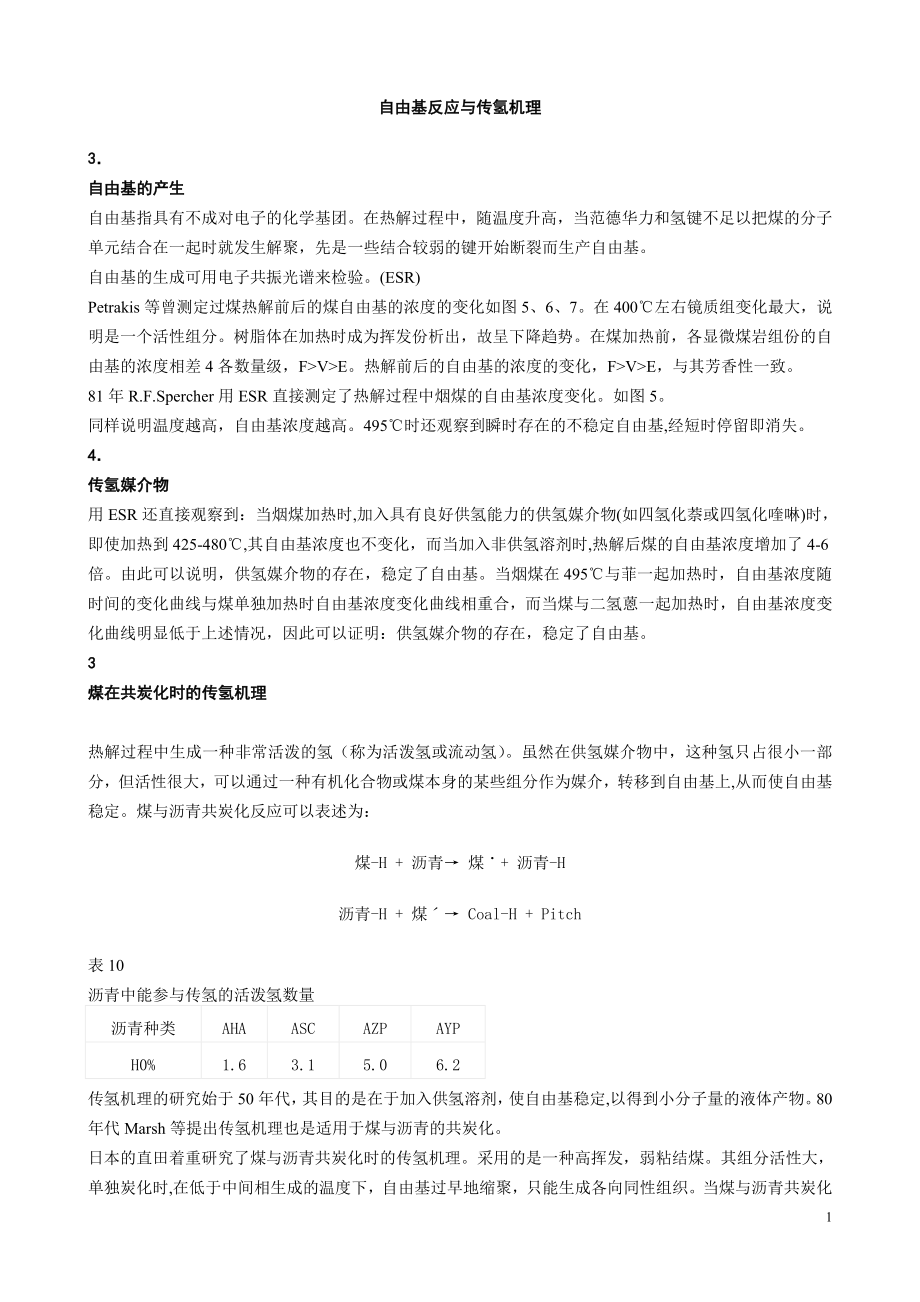

3、解过程中生成一种非常活泼的氢(称为活泼氢或流动氢)。虽然在供氢媒介物中,这种氢只占很小一部分,但活性很大,可以通过一种有机化合物或煤本身的某些组分作为媒介,转移到自由基上,从而使自由基稳定。煤与沥青共炭化反应可以表述为:煤-H + 沥青 煤+ 沥青-H沥青-H + 煤 Coal-H + Pitch表10沥青中能参与传氢的活泼氢数量沥青种类AHAASCAZPAYPH0%1.63.15.06.2传氢机理的研究始于50年代,其目的是在于加入供氢溶剂,使自由基稳定,以得到小分子量的液体产物。80年代Marsh等提出传氢机理也是适用于煤与沥青的共炭化。日本的直田着重研究了煤与沥青共炭化时的传氢机理。采用

4、的是一种高挥发,弱粘结煤。其组分活性大,单独炭化时,在低于中间相生成的温度下,自由基过早地缩聚,只能生成各向同性组织。当煤与沥青共炭化时,沥青作为氢的传递媒介,把流动氢传递到煤分子解聚生成的自由基上,从而使之稳定。因此小分子量的物质就可以保持到较高温度,同时还增加了体系的流动度,创造了有利于中间相转化的条件,得到具有各向异性光学组织的焦炭。传氢的效果主要取决于体系内沥青的供氢能力与煤的受氢能力。供氢与受氢能力,可用蒽作受氢剂与二氢蒽作供氢剂测定。测定原理如图11:44煤或沥青的受氢或供氢能力把煤和沥青分别与蒽或二氢蒽(用苊作内标物)共炭化,然后在1H nmr谱上测定蒽与二氢蒽之比(其特征峰分别

5、在化学位移8.4ppm与3.9ppm处)。把煤或沥青分别与蒽或二氢蒽共炭化。然后,测定蒽或二氢蒽比例的变化,就可以表征供氢与受氢能力,分别以Da和Aa来表示。为了简便起见,以苊作内标物。供氢能力(记为Da):煤或沥青使蒽转化为二氢蒽的能力。受氢能力(记为Aa):煤或沥青使二氢蒽转化为蒽的能力。(1)共炭化体系的Da/Aa参数(供氢/受氢)在共炭化体系中,沥青与煤的供氢,受氢能力之间的平衡用D/A参数来表示。Da/Aa=(Mp/Mc)*(Da,p + Da,c)/Aa,cMp/Mc:沥青与煤的质量比Da,p:沥青的供氢能力 Da,c:煤的供氢能力Aa,c:煤的受氢能力由于沥青受氢能力与煤相比相差

6、很远,所以在式中沥青受氢能力Aa,p忽略不计。四种沥青供氢能力随着沥青种类不同,供氢能力也不同。测定的四种沥青供氢能力如下表11 :沥青种类AHA(石油渣油热裂解沥青)ASC(煤液化产品)AZP(中温煤沥青)AYP(硬沥青)DaH2mg/g0.130.160.230.29表明这四种沥青供氢能力有显著差异。表12 为沥青供氢能力与改质活性因子的关系沥青种类AHAASCAZPAYPDaH2mg/g013016023029改质活性因子老万煤+沥青(7:3)115146247319兖州煤+沥青(7:3)114132239302表明沥青供氢能力越大,其改质活性因子也越大。表13为测定煤的供氢能力与受氢能

7、力。煤DaH2mg/gAaH2mg/g兖州0.050.69老万0.061.25表明这二种煤的供氢能力相近,均较小。受氢能力则有显著差异。老万煤的受氢能力为兖州煤的近二倍。说明老万煤的可改质性强。兖州煤中由于惰性组分较多,软化熔融的组分少,可参加传氢的分子少,因此难以被改质。煤的受氢能力与变质程度之间的关系(Aa,c与煤镜质组最大平均反射率之间的关系):先随煤镜质组最大平均反射率增加而增加,在R0max=1.4时达到最大值,然后随煤镜质组最大平均反射率增加而降低。根据横野与真田数据认为:低煤化度煤,供氢和受氢都比较强,受氢能力为供氢能力的三倍。也就是说在氢不足情况下炭化。而中煤化度煤煤供氢,受氢

8、能力几乎相等。故是在Da,c与Aa,c平衡状态下进行炭化,所以生成各向异性组织。故对低煤化度煤则要加入含氢多的沥青等添加物来补充氢的不足,才能生成各向异性组织。表14为用R0max =0.78Akabira煤和具有不同供氢能力的沥青配合,所得焦炭中各向异性组织变化:(Da)沥青m沥/m煤D/A光学组织沥青C2.650.130.13Mf沥青A0.600.500.12Mf沥青B0.301.200.14MfA2400.250.700.07I沥青D0.251.400.13MfPp-ps0.211.400.14MfAkabira煤单独炭化时生成各向同性组织。除A240外,D/A值在0.12-0.14间都

9、生成Mf 。煤改质的观点也适应于型煤。如宝钢的型煤中配以一定数量的煤焦油沥青,若煤焦油沥青能与煤形成均一的液相产物可对周围的煤粒起一定的改质作用,有利于提高焦炭强度。若能用热解过程中生成的中间相产物作为改质剂,会扩展生成的各向异性组织,有利于提高焦炭强度。45可流动氢的来源可流动氢的来源,按结合部位可以考虑三种可能性。氢HA*H*H*H*AYP0.830.140.03-ASC0.660.260.060.02AHA0.15(1)热分解生成自由基后,体系中氢的来源可能有以下几种:第一, 烷烃中的氢第二含氧基团中的氢 第三自由原子价高的多环芳烃的H原子经由(1)的道路可流动氢的移动是很容易进行。比较

10、(2)与(3)用自由原子价来解释。自由原子价为表示发生自由基反应难易程度的指标。当自由原子价高表示反应性高的部位。 从自由原子价可以知道氧的位置自由原子价最大。可以预想(2)的道路比(3)容易进行。(2)的道路是以低煤化度煤为主发生反应。故可以认为可流动氢的来源主要为烷烃中的氢与含氧基团中的氢。 传氢研究是从液化开始的。早在1950年 Golumbic等就讨论了用菲萃取煤的作用(在340)95%烟煤被萃取,菲可以不变化地被回收,因此他们认为是物理溶解作用。 但接着发现焦油系溶剂对煤的萃取率随溶剂沸点提高而增大,沸点在300以上的,萃取率急剧增大。这种现象可以解释为在300以上,煤开始分解而低分

11、子化,这些低分子会分散于溶剂之中。但解释还不充分。1966年Heredy用9个氚菲作350萃取时发现,能将煤85%-95%溶解,而且菲中的重氢原子有9.4-15.8%移到煤中,用14C菲时有3.4-6.6%14C转移到煤中。如果单纯物理溶解就不可能发生这样氢的交换。Heredy的解释是煤中自由基(浓度为1018spin/g)或由于热分解而生成自由基夺取溶剂菲中氢,从而形成菲基,菲基又从煤中其它分子(主要是环烷环)夺取氢,这样以菲为媒介物形成了氢的转移。随着煤液化工艺的发展,对供氢溶剂的作用予以重视。Shibaoka把煤在氢压下,置于四氢化萘、萘和萘烷中加热,发现四氢化萘起供氢作用,萘起溶剂作用

12、,而萘烷不具备这两种特性。 当用次烟煤加热时,当有好的供氢溶剂(如四氢化萘,四氢化喹啉)存在时,即使加热到425-480,自由基浓度与未加热时自由基浓度基本相同,而当用非供氢溶剂时,加热煤的自由基浓度为未加热煤的4-6倍。Sprecher和Retcofeky用烟煤在ESR上观察,发现煤与菲一起加热时,自由基浓度变化曲线与单独煤加热时曲线重合,而当煤与二氢蒽一起加热时,自由基浓度明显低于上述情况。Neaval通过供氢溶剂与分供氢溶剂对煤液化转化率研究,说明在非供氢溶剂中,煤热解生成自由基重新聚合生成高分子量物质,使液化转化率在5分钟后即下降。而供氢溶剂的存在,使热解形成自由基稳定化,液化的转化率

13、不断上升。1980年Marsh与Neaval共同提出传氢机理也可以用于炼焦配煤理论,与此同时,日本真田雄三及横野泽朗用传氢机理解释了煤与沥青添加物的共炭化。第五节煤液化时的传氢机理51煤液化氢的供给在有供氢溶剂与非供氢溶剂存在时自由基情况: 一般煤具有自由基浓度1019spins/g自由基,集中在脂肪烃及杂原子的位置。Petrakic发现,在用次烟煤Wyodak时,当有好的供氢溶剂(四氢化萘,四氢化喹啉)的情况下,当用次烟煤加热时,当有好的供氢溶剂(如四氢化萘,四氢化喹啉)存在时,即使加热到425-480,其自由基浓度与未加热时自由基浓度基本相同,而当用非供氢溶剂(葵烷,萘)时,加热煤的自由基

14、浓度为未加热煤的4-6倍。而且,也是镜质组的变化大于树脂组与丝质组。Goldberg等也发现在供氢溶剂中液化产物的自由基总数大致与原来煤的相同。Petrakis等还用了PowhatanNo5煤在萘存在时热解,其自由基浓度最高,在四氢化萘存在时最低,当用SRC主质馏分作溶剂时,自由基浓度居中。斯普雷彻等在高温ESR上同样发现,当煤与菲(非供氢物)一起加热时,自由基浓度变化曲线与单独煤加热时曲线重合,而当煤与二氢蒽(供氢媒介物)一起加热时自由基浓度明显低于上述情况(图)。(1)自由基反应及传氢:(Hydrogentransfershuttling) 关于自由基反应新理论,传统上认为先热解,再俘获氢

15、而稳定化。进来的研究提出传氢新理论:称为自由基氢转移理论(RHT)。他认为开始不是弱键先断裂,而是从供氢溶剂把氢加到芳香系统的cipso-位置,然后造成键断裂。主要点在于苯环上的甲基键很强的,RHT能有助于说明这些强健的断裂。 在此基础上,得到煤的五步液化理论:第一步:为煤的碳-碳键均匀裂解。第二步:已经证实当用供氢溶剂时,就使自由基得到稳定。第三步为自由基与煤或煤衍生物作用,生成新的煤分子,而生成一个新的自由基。这种自由基不是由均裂产生,而是由减氢而生成。有实验证明,当生成的挥发物允许逸出时,自由基浓度就会增加。第四步为说明供氢溶剂如9,10二氢菲或四氢化萘可以变成芳香化合物。而二氢化萘的减

16、氢反应比四氢化萘快得多。从中间产物自由基与另一个煤的自由基的反应也是很快。第五步表示煤分子之间氢原子互相转移,从而产生富氢和缺氢化合物。52液化过程氢的转移测定煤液化时氢的转移,采用示踪试剂测定液化产物的放射性。在液化早期,固体颗粒还未破裂时,氢转移反应主要在由煤分子生成的自由基与其它煤分子之间发生。在最后阶段则发生在由煤液体产物的自由基与其它液体产物,反应溶剂和溶解的气体之间.中间阶段这些反应都发生,但也有人提出即使在反应早期煤分子形成的自由基也与溶剂分子发生作用。这个解释的观点是基于当有液化溶剂存在时,超过400温度煤固体颗粒在1分钟之内就变形并分离。Neaval则认为具有足够量的可转移氢

17、原子的煤可以在没有供氢溶剂或氢存在的情况下,于400在2分钟之内溶解。Collin等说明煤本身就是一个有效的试剂对于烃类和二苯甲酮的还原分解。一般用四氢化萘作为供氢溶剂。它很有效分子在400-450很稳定。 在450,15分钟只有4%转化成其它化合物。为了弄清煤分子与溶剂之间的反应.有代表性的交换反应,用IllinoisNo6煤d12-四氢化萘和萘d8。四氢化萘d12,与煤交换反应发生很快,并经常在1位.d含量在这个位置在15分钟之后保持稳定。在芳香位和2位基本保持不变,形成的萘在1,2位的比例与四氢化萘的氚含量相平衡。 对于萘- d8交换反应在1位快得多。在1小时内相差不大,在1到2小时之后

18、的差别就大了,这表明在转化之初,自由基反应无鉴别,而在后期由煤生成自由基显示了很大鉴别性。 Showronski等用一个高挥发烟煤(80%C)采用示踪的四氢化萘及D2,等量溶剂和煤。在400、20MPaH2、1小时内65%煤成为可溶产物。Denteriumh含量按 不溶残渣预沥青烯 沥青烯油,当只有D2时,当用了Tetralin-d2则Denterium分布均匀的多。示踪原子在-、-、-、芳香位都有,在位最多,其次是芳香位。Cronauer等用高挥发煤(80)1.5g煤和Tetrolin-d4或Tetrolin-d123.4MPaH2,300400。实验表明400450、30分钟以后,75%以上煤转换成可溶产物。用Tetrolin-d4高于d12,因为有同位素效应,在400时60%可溶。他们用不同的煤液体400450看Denteriumh分布,表9-位最多,其次是芳香位。示踪原子2H进入油和沥青烯比较少。Wilson等用澳大利亚煤10分钟后,转化率为50%;4小时后,转化率 80%,而且,-位、芳香位多。5

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。